基于物理模拟的堰塞湖溢流溃决机理

2023-02-19蔡耀军杨兴国周家文张亚年

蔡耀军,杨兴国,周 招,郑 栋,黄 卫,周家文,张亚年

(1.长江勘测规划设计研究有限责任公司,湖北 武汉 430010;2.水利部长江勘测技术研究所,湖北 武汉 430011;3.四川大学 水利水电学院,四川 成都 610065;4.国家大坝安全工程技术研究中心,湖北 武汉 430010;5.清华大学 水沙科学与水利水电工程国家重点实验室,北京 100084;6.长江水利委员会 长江科学院,湖北 武汉 430010)

堰塞湖是全球性的自然灾害。目前,在世界范围内,不仅分布有大量已经存活数十年至数万年的堰塞湖,如形成于1856年的重庆小南海、形成于1920年的宁夏党家岔、形成于2010年的巴基斯坦Attabad、形成于2200多年前的新西兰Waikaremoana;还有大量溃决后留下的堰塞湖痕迹及部分溃决后留下的堰塞湖,如1786年大渡河摩岗岭、1896年金沙江色巫、1933年岷江叠溪、1967年雅砻江唐古栋、2018年雅鲁藏布江加拉等。Costa等[1]统计了73个已溃决堰塞湖案例,发现4l%的堰塞湖只维持了一周或更少的时间即溃决,超过1 a的堰塞湖不超过85%。柴贺军等[2]在Costa等统计的73个堰塞湖基础上,增加了24个堰塞湖破坏案例,得出88%的堰塞湖不到一年即溃决。Ermini等[3]统计了欧洲、北美、亚洲、新西兰等地的部分堰塞湖数据后,得到85%~93%的堰塞湖在1年内溃决。然而,从数量上看,没有溃决的堰塞湖远大于已经溃决的堰塞湖。一些堰塞湖形成后多次发生部分溃决,还有一些堰塞湖在生存长时间后突然溃决,如:形成于1933年的叠溪银屏崖堰塞湖在1933、1936、1986、1992年多次发生部分溃决;形成于1404年的意大利Passer河Granerberg滑坡堰塞湖,在1419、1721年部分溃决,1774年完全溃决;形成于史前的阿根廷Rio Barrancas堰塞湖在1914年溃决[4]。

然而,由于堰塞湖溃决现场水情复杂、地质环境险恶、溃口发展快,实地观测的安全风险极高,无法获取溃口发展变化及水力学信息,一定程度上制约了数学模型的建立和溃决机理的研究。因此,案例分析统计、物理模型试验成为研究溃决机理及溃口发展规律的主要手段。2018年,金沙江白格堰塞湖两次溃决,蔡耀军等[5]借助无人机信息采集和水文测量技术,获取了相对较为丰富的一手数据,并据此分析了溃口形态和流速等重要参数的演变特征。堰塞湖溃决物理模型试验源于土石坝溃决研究,但堰塞体与人工土石坝存在很大差异,尽管两者在溃决过程中存在相似之处,但溃口发展过程及形成机制方面的差异仍十分明显。因此,本文针对堰塞湖溃决洪水威胁及溃决机理不明等难题,开展基于大尺度堰塞湖溃决物理模型试验研究,探究溃口坍塌变化规律,揭示溃口发展动力机制,这将对提升堰塞湖应急处置效率和探索控溃方案具有重要的意义。

1 国内外研究现状

1.1 堰塞湖溃决机理及控制因素

漫顶冲刷是堰塞湖最主要的溃决形式。堰塞体溃决过程涉及到土力学、水力学、泥沙运动力学、水文学等多门学科,具体研究内容主要涉及坝体冲刷、溃口演进、溃决机理、洪水演进、河床演化等[6]。Costa等[1]认为堰塞体存在时间的长短(即稳定与否)主要受堆积物的体积、尺寸、形状、种类及渗流速度影响。一般认为,堰塞体的稳定取决于坝体的几何形态、内部结构及颗粒级配。Casagli等[7]利用堰塞体体积、高度和集水面积表征堰塞体的稳定性。陈晓清等[8]提出以库容、堰塞体高度、坝体结构、对下游的威胁程度来表征堰塞湖危险性。《堰塞湖风险等级划分标准》(SL 450—2009)[9]建立了以堰塞湖规模、堰塞体物质组成和高度表征的堰塞体危险性评价方法。《堰塞湖风险等级划分及应急处置技术规范》(SL/T 450—2021)[10]建立了以上游来水量、库容、堰塞体平均粒径和形态为评价指标的堰塞体危险性评价方法。

牛志攀等[11]通过试验认为溃口发展速度主要取决于坝体材料和上游水力条件,底部以溯源冲刷为主,两侧以坍塌为主。张婧等[12]提出峰值流量随颗粒增大而减小。赵万玉等[13]研究发现,溃决初期以下切侵蚀为主,后期以侧蚀为主。张大伟等[14]通过开展均质土坝模型试验,提出溃决过程分为坝顶下缘处陡坎形成、陡坎坍塌、出现逆行沙垄、冲刷终止等4个阶段。杨阳等[15]认为非黏性堰塞体漫顶溃决过程分为渗流侵蚀、初始溃决点形成、溯源蚀退、溃口展宽下切、粗化再平衡等5个阶段。蒋先刚等[16]提出溃口发展分为缓慢发展、迅速发展和稳定河床形成3个阶段。蔡耀军等[5]将溃决过程分为过流孕育、均匀冲刷、溯源侵蚀、溃决发展、溃后消退5个阶段。谢忱等[17]基于物理模型试验将冲刷溃决过程分为过流孕育、溯源侵蚀、溃决发展、河床再平衡4个阶段。吴秋诗等[18]通过水槽试验得到溯源冲刷速度与入库流量成正相关,与粗粒含量成反相关。石振明等[19]基于堰塞坝数据统计分析,揭示了溃口峰值流量随库容与堰塞坝高度增大,溃口深度随坝高、库容增大,溃时与坝高关系不明显。王道正等[20]通过堰塞湖溃决试验得到,随着d50增大,峰值流量变小,溃口发展减缓,溃时变长。付建康等[21]研究了蓄水量对溃决的影响,得出蓄水量越大,溃口峰值流量越大,溃时越长,溃口发展速度越快,溃口横向宽度也越大。杨阳等[22]研究了入库流量对溃决的影响,得出随着入库流量增大,溃决时刻提前,洪峰曲线更加“尖瘦”。Xu等[23]通过溃坝试验发现,随着上游来水量逐步增大,堰塞湖会出现从部分冲刷到完全溃决的转变。

1.2 堰塞湖溃决模型试验

通过模型试验得到的现象和规律与实际堰塞湖有限的观测数据进行对比,可以更好地了解溃口发展演变机制[5–6]。Davies等[24]以新西兰1999年发生的Poerua堰塞湖为原型,开展了1∶130几何相似关系的室内物理模拟试验,模型高0.65 m,入库流量为3 L/s,堰塞体材料由角砾、碎石和细砂组成。Wishart[25]采用物理模型研究了崩塌堰塞体漫顶溃决的情况,模型长1.46 m,高0.25 m,宽0.50 m;上游坡度为15°,下游坡度为25°;堰塞体顺河向呈三角形,表面为碎石,下部为细砂。牛志攀等[11]开展了堰塞湖冲刷及溃决物理模型试验,堰塞体模型底长2.2 m,顶长1.5 m,宽1.2 m,高0.3 m。张婧等[12]开展了堰塞坝在开挖泄流槽人工引导下的溃决物理试验,堰塞坝模型宽0.50 m、高0.30 m,顶长0.20 m,底长1.02m,上游坡度为45°,下游坡度为30°。赵万玉等[13]以唐家山堰塞湖为原型,开展了1∶250比尺的模型试验,堰塞体模型底长2.8 m,顶长1.0 m,宽1.0 m,高0.6 m,上下游坡比为1.0∶1.5;蓄水池长、宽、高分别为6.0、4.0、1.4 m;尾水池长、宽、高分别为4.0、4.0、0.5 m;试验物料兼顾蒋家沟泥石流和唐家山滑坡折中后,按比尺缩小,其中,20~50 mm粒级占30%,小于20 mm部分直接采用蒋家沟泥石流土料,入库流量为4.43 L/s。王子豪等[26]以白沙河关门山沟堰塞湖为原型,开展上游来水对漫顶溃决的影响研究,模型几何比尺为1∶460;堰塞体底长1.196 m,顶长0.326 m,高0.174 m,宽0.500 m;上游坡比为1∶2,下游坡比为1∶3;模型材料按1∶40缩小,其中,0.1~10.0 mm颗粒占比约为85%,大于10 mm占比约为15%;上游来水量取0.1、0.2、0.6、0.8 L/s。

堰塞体形态、上游来水、库容、堰塞体材料级配等诸多因素均对溃决过程有显著影响,且模型尺度、堰塞体材料粒径、流速流量的缩尺效应较为复杂,要做到所有参数都与原型完全相似几乎不可能。为减小比尺效应,需要增大模型尺度[27–28]。

2 物理模拟试验设计

为研究堰塞湖溃决机理和引流槽形态对溃决过程的影响规律,分别开展了较大尺度的室内物理模拟试验和大尺度的野外物理模拟试验。

2.1 室内物理模拟试验

1)模型试验系统组成

结合白格堰塞湖,本文室内物理模拟试验按几何比尺为1∶80修筑堰塞体模型,尺寸为8.5 m×4.0 m×1.0 m(顺河向底长×横河宽×垂直高度)。试验系统由供水系统(模拟上游来水)、上游蓄水池(模拟堰塞湖)、水槽(模拟河道)、堰塞体、下游蓄水池(用于储存下泄洪水并循环利用)、测量监测系统等组成。试验最大供水量为0.05 m3/s。室内模型库容受实际条件制约,无法做到与实际堰塞湖库容相似,上游蓄水池库容为384 m3,下游蓄水池库容为550 m3。对历史堰塞湖溃口参数分析显示,溃口宽度一般达到溃深的2~3倍,为了获得完整的溃口形态,水槽宽度按照4倍堰塞体高度设计。在上游蓄水池布设多支水压力传感器,测量水位变化过程;在溃口布设流速仪,通过蓄水池水位变化计算得到下泄流量;在模型上方不同位置架设多个摄像机,从不同角度记录溃决发展过程。

2)堰塞体几何形态

堰塞体与人工土石坝体型有显著差别,堰塞体长高比一般介于5~20,以10~15常见;人工土石坝长高比一般在5左右。体型差异导致溃口发展阶段、溃时、溃口形成机制出现差异。本次室内堰塞体模型顺河向长8.5 m,顶长1.5 m,高1.0 m,宽4.0 m,上下游坡比分别为1∶2、1∶5。室内堰塞体模型几何形态与“11·3”白格堰塞湖原型总体相似。

3)堰塞体填筑材料

在白格堰塞湖2018年抢险期间及2019年综合评估期间,研究团队对堰塞体物质进行了多次颗粒筛分测试,其中,占堰塞体顶面70%的碎石土区d50值介于9.0~37.0 mm,占堰塞体顶面30%的粉土质砾区d50值为4.1 mm。

堰塞湖的溃决过程十分复杂,物理模型试验通常需要满足重力相似、物质材料组成相似,以及引流槽边坡坍塌相似,但是,重力相似与物质材料组成相似通常难以兼顾实现,通过重力相似分析导出的材料颗粒级配一般过于细微,难以满足堰塞体溃决模型的要求,目前尚无材料完全相似的堰塞体溃决模型试验的文献报道。因此,在堰塞湖物理模型试验过程中,通常将相似准则适当放宽,着重堰塞湖溃决宏观效果。

室内模型试验的堰塞体选用无黏性宽级配砂石料,对于<1 mm的砂石料按照实际级配;对于≥1 mm的砂石料根据比尺做质量替换,最大粒径10 mm;填筑料按不连续级配配制。填筑后,取样实测d50值为0.69 mm,其中,粉黏粒含量为1.0%,细砂含量为27.3%,中砂含量为12.9%,粗砂含量为28.3%,细砾含量为18.8%,中砾含量为11.7%。堰塞体模型材料d50大致为白格堰塞体d50的1/20。

白格堰塞体实测松方系数为1.1;模型堰塞体分层填筑时,每填筑20 cm,采用20 kg钢管来回碾压,保持压实度在0.85左右。

4)上游来水量

白格“10·10”堰塞湖溃决时,上游来水量约为1 670 m3/s;“11·3”堰塞湖溃决时,上游来水量约为670 m3/s。为更好地观察引流槽溃口发展过程,室内试验模型来水量选用5.6和8.3 L/s,根据重力相似准则相当于原型的320和475 m3/s,较原型有所减小,有利于更好地观察引流槽溃口发展。

5)试验方案

在堰塞体中部设置引流槽,底宽3.8 cm,两侧边坡坡比为1.0∶1.3;槽底增设矩形槽以模拟复式横断面,矩形槽宽2 cm、深1 cm。引流槽纵坡设计0和0.01两种坡降。各条件组合形成6个试验方案,见表1。

表1 室内物理模拟试验方案Tab. 1 Indoor physical modelling test schemes

2.2 野外试验

1)模型试验系统组成

野外试验场地位于四川省绵竹市天池乡花石沟,为绵远河的一级支流,非汛期平均流量约为0.5 m3/s。2008年,汶川地震在绵远河流域诱发多处堰塞湖。与室内模型相似,野外堰塞体物理模型亦难以同时满足重力相似及物质材料组成相似,结合白格堰塞湖,按照几何比尺1∶20修筑野外堰塞体模型,并在模型上下游分别设置量水堰观测流量,紧邻堰塞体上游布置测压桶观测堰塞湖水位。

2)堰塞体几何尺寸

野外堰塞体模型底长33 m,顶长5 m,高4 m,宽10 m,上下游坡比分别为1∶2、1∶5,堰塞体填筑体积为760 m3;野外模型库容受实际条件制约,无法做到与实际堰塞湖库容相似,堰塞体漫顶时堰塞湖库容约为1 000 m3。

野外堰塞体模型如图1所示。

图1 花石沟堰塞体模型Fig. 1 Barrier body model in Huashigou

3)堰塞体填筑材料

野外模型也着重关注堰塞湖溃决宏观效果,物质材料相似稍放宽。模型填筑材料选用当地冲洪积、残坡积物,经筛分、充分搅拌后使用。其中:<5 mm颗粒按实际级配,≥5 mm按比尺做质量替换;粒径范围为0.05~60 mm,d50值为6 mm;填筑料按不连续级配人工配制,中砂粒及以下含量为0,粗砂含量为25.00%,细砾为3.46%;5~10 mm中砾含量为40.00%,>10 mm的中砾含量为31.54%。不均匀系数Cu值,即d60/d10>5,模型材料d50相当于白格堰塞体的1/1.5~1/5.0。

4)试验方案

考虑不同引流槽断面、尾部增设人工陡坎等因素,共开展3组试验,方案见表2。引流槽深75 cm,底宽15 cm,侧向坡比为1.0∶1.3。试验期间上游沟道来水量约为0.5 m3/s,相当于原型的894 m3/s。

表2 野外模型试验方案Tab. 2 Field modelling test schemes

3 模型试验观测结果

3.1 室内试验

以引流槽进口底板被水淹没作为试验开始时间,各组试验至水位、流量恢复基本稳定,历时3 000~3 500 s,相当于原型的7~8 h。先对方案1开展两次试验,以验证模型的可靠性和试验结果的可重复性,结果表明两次试验流量、水位过程几乎完全一致。综合各方案,得到模型试验典型溃口形态如图2所示。

图2 室内模型典型溃口形态Fig. 2 Typical breach morphology for indoor model

堰塞湖水位取上游蓄水池多支水位传感器的平均值,溃口流量由上游来水和蓄水池水位变化计算得到。实测溃口最大流量为0.27~0.39 m3/s,最大流速为1.20~1.71 m/s,分别相当于原型的15 455~22 324 m3/s、10.7~15.2 m/s。各方案堰塞湖水位过程及溃口流量过程线分别如图3、4所示。

图3 室内模型堰塞湖水位变化过程Fig. 3 Water level change process of barrier lake for indoor model

图4 室内模型溃口流量过程线Fig. 4 Breach discharge hydrograph for indoor model

由图3、4可知:堰塞湖水位普遍呈先平稳上升、后短暂缓慢下降、随后快速下降、最后缓慢下降直至稳定的变化,与“11·3”白格堰塞湖实测水位过程线相似[29],各阶段历时占比约为45%、5%、25%、25%;溃口流量先后经历缓慢上升、快速上升、快速下降、恢复稳定4个阶段,各阶段历时占比约为40%、15%、17%、28%,与白格堰塞湖溃决洪水实测过程线相似[29]。

从不同方案的洪水过程线(图3、4)看:引流槽采用复式横断面时,溃前最高水位、溃口洪峰流量均有不同程度的降低。增大引流槽坡降和设置尾部陡坎,会缩短早期溃流发展进程,使溃决时间提前。上游来水量小,溃决历时延长,洪水过程被坦化,溃前最高水位和洪峰流量均有所下降。

3.2 野外试验

上游水位涨至引流槽进口底板时计时开始,一次完整的溃决过程大约持续45~50 min,相当于原型的3.5 h。典型的溃口状态如图5所示。

图5 野外模型典型溃口发展特征Fig. 5 Development characteristics of typical breach for field model

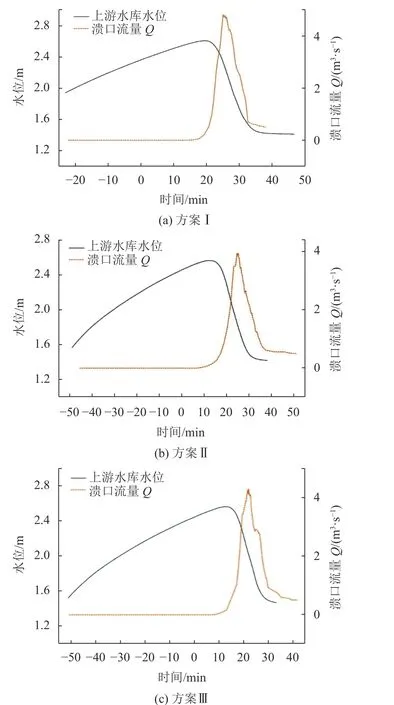

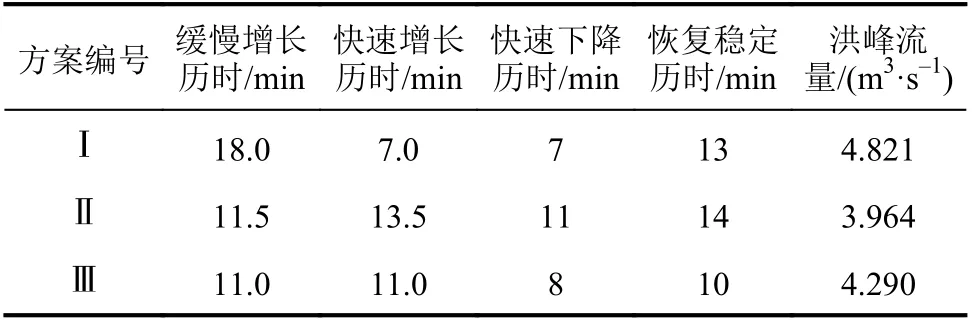

各方案堰塞湖水位变化阶段历时及溃前最高水位见表3,溃口流量各阶段历时及洪峰流量见表4,水位、流量过程线如图6所示。综合表3、4和图6可知:

图6 野外模型试验水位、流量过程线Fig. 6 Hydrograph of water level and discharge in field modelling test

表3 上游水位各阶段历时及溃前最高水位Tab. 3 Duration of each stage of upstream water level and the highest water level before the breach

表4 溃口流量各阶段历时及洪峰流量Tab. 4 Duration of each stage of breach discharge and flood peak discharge

各组试验实测溃口最大流量为3.964~4.821 m3/s,最大流速为1.8~2.4 m/s,分别相当于原型的7 091~8 624 m3/s、8.05~10.73 m/s,较“11·3”白格堰塞湖实际估算值小。分析认为,该结果与模型材料粒径相对较大、库容相对较小有关。野外大模型溃决试验揭示的水位、流量变化阶段性特征及溃口发展形式与室内模型试验结果相似,但野外大模型试验溃口发展阶段性特征及引流槽体型变化产生的影响更清晰。

当野外试验的引流槽横断面由梯形变为复式断面后,溃前水位及洪峰流量均有明显的下降,对降低堰塞湖危险有利。在引流槽尾部设置人工陡坎后,溃决进程显著加快,溯源侵蚀在人工陡坎的基础上快速形成,尽管溃前水位在设置人工陡坎后仍有所下降趋势,但洪峰曲线变得更加“尖瘦”,洪峰流量也有所增大。

采用研制的阵列位移计实时记录了溃口纵向形态演变过程,如图7所示。

图7 野外模型试验溃口纵向形态演变过程Fig. 7 Evolution process of longitudinal morphology of breach in field modelling test

由图7可知:12:11,堰塞湖开始全线过流,堰塞体无任何冲刷;12时18分,仅在流道尾部出现下切,冲刷缓慢;12:20,冲刷范围向上游发展;12:22,冲刷顶点继续向上游推进,现场观测到多个溯源陡坎;12:24,溯源冲刷速度加快,一个主要的溯源陡坎形成;12:26,溯源陡坎逼近进口,陡坎规模继续扩大,冲刷加快;12:27,溯源陡坎到达进口,流量开始急剧增大,进入全断面下切状态;12:28,流道全断面下切,1 min内冲刷下切量超过之前的总和,洪峰在此期间出现;12:31,上游段继续较快下切,下游段明显淤积;12:32,上游段缓慢下切,下游段继续淤积;12:34,上游段继续缓慢下切,下游段继续淤积,流道趋于顺直均化;12:36,冲刷趋于停止。该发展演变过程与金沙江白格“11·3”溃口实际观察到的现象较一致。

4 溃口发展规律及溃决机理分析

4.1 堰塞湖溃决控制因素

历史堰塞湖调查及物理模型试验显示,上游来水量、库容、堰塞体形态及物质组成是决定堰塞湖是否产生溃决及溃决发展进程的关键因素,其中,上游来水量是最活跃、起决定性作用的因素。

4.1.1 上游来水量

中国金沙江、岷江、雅砻江、嘉陵江、雅鲁藏布江、黄河等干流上,历史上曾多次发生堰塞湖堵江事件,如金沙江中游永胜县涛源乡寨子村、金沙江上游奔子栏–子庚一带、曲龙–因都坝、堆绒桐等地均被考证认为在史前曾发生较长时间的堵江。1877年昭通段(断流12日)、1880年巧家石膏地(断流3日)、1887年永善(断流7日)、1896年石渠(断流10日)、1914年石渠(断流7日)、1932年禄劝(堵江半日)、1935年会理(断流3日)、1967年羊拉(堵江7日)、2018年白格(前后分别断流3日、10日)等地均曾发生堰塞堵江,但现今除了残留部分堰塞体外,堰塞湖均已不复存在,至多局部残留形成小型–中型湖泊,如岷江叠溪堰塞湖溃决后残留的“大海子”、雅鲁藏布江流域的加拉湖和易贡湖。然而,在一些小型河流及山区沟谷却有大量的堰塞湖生存下来,如:1933年叠溪地震形成的11个堰塞湖中位于支流上的8个至今尚存;还有1982年陕西麟游县丈八乡的西坡堰塞湖、1983年陕西镇安梁家庄堰塞湖、1988年重庆巫溪县中阳村堰塞湖、2008年绵远河上游徐家坝堰塞湖等。这一现象表明,堰塞湖上游来水量及其对堰塞体的冲刷强度是堰塞湖能否存活的关键。Xu等[23]通过模型试验证实,随着上游来水量增大,堰塞体会从部分冲刷溃决向完全溃决转变。

室内模型试验方案5和6的上游来水量分别为5.6和8.3 L/s,其余条件完全相同。方案6的溃前最高水位和峰值流量均比方案5大,溃决时间提前约1 000 s,约占总溃决历时的30%,表明上游来水量不仅决定堰塞体会不会溃决,还直接影响堰塞体危险性,来水越大,危险性越高。上游来水差异直接体现在溃口水动力条件上,在堰塞湖来水量和溢流口出水量达到平衡时,堰塞湖水位、溢流通道水头落差、流速与上游来水量成正相关,来水越大,溃口水流流速越大,冲刷能力越强,可启动的颗粒粒径越大,产生溃决的可能性越大,溃口发展速度越快。

4.1.2 库容

以往研究显示,库容会影响溃口洪峰、溃深及发展速度,库容越大,洪峰越大,溃深及溃口宽度越大,溃时越长,溃口发展速度越快[19,21]。统计分析了66个库容数据相对完整的堰塞湖案例,库容小于100万m3的堰塞湖有5个,2个溃决,占比40%;100万m3≤库容<500万m3的有14个,3个发生溃决,占比21%;500万m3≤库容<1 000万m3的有7个,3个发生溃决,占比43%;1 000万m3≤库容<1.0亿m3的有17个,9个发生溃决,占比53%;库容≥1.0 亿m3的有23个,16个发生溃决,占比70%。溃决比例有随库容增大而增大的趋势。

库容主要影响溃口发展,较大的库容可以在溃决过程中维持较高的水位,保持溃口较大的水力比降,使溃口发展更快,下切更深,洪峰曲线更加“尖瘦”。蔡耀军等[29]基于97组堰塞湖库容Vb与溃口洪峰流量Qp数据统计分析,得到两者呈对数正相关性:

4.1.3 堰塞体物质颗粒组成

众多模型试验揭示堰塞体材料粒径对溃决有重要影响[11,12,18]。王道正等[20]通过物理模型试验揭示,随着d50增大,溃口尺寸及其发展速度均减小。一些长期存活的堰塞湖与堰塞体主要由块石组成密切相关,如重庆小南海、绵竹徐家坝等堰塞湖。一些堰塞湖溃决后部分残留,也与溃决过程中粗粒土积聚引起的河床粗化有关。不连续宽级配材料特性,还使堰塞体溃决过程与均质土坝呈现显著差别。均质土坝漫顶后会很快出现溯源侵蚀,并在溯源过程中完成下切,溯源至进口后出现洪峰;堰塞体在漫顶后,会持续较长时间的“孕育”过程,溯源侵蚀至进口后,还会出现全断面下切,并在下切过程中出现洪峰。

堰塞体在溢流漫顶条件下是否会朝着溃决方向发展,关键取决于材料颗粒能否被水流冲刷启动及冲刷的比例。颗粒被冲刷的启动流速通常采用沙莫夫公式或唐存本公式进行估算,与颗粒重度和粒径相关。颗粒越大,启动流速越大,堰塞体抗冲刷溃决性能越强;反之,越易冲刷溃决。

4.1.4 堰塞体形态

在以往的研究中,普遍认为堰塞体高度是影响溃决过程及溃口形态的重要因素。石振明等[19]基于案例统计得出,堰塞湖溃口洪峰流量和溃深随堰塞体高度增大而增大。黄卫等[30]在模型尺寸、上游来水、库容、材料级配、高度等均不改变的条件下,开展了3组不同堰塞体长高比的室内溃决试验,分别对应下游坡比为1∶3、1∶4、1∶6,其中,1∶4坡比的试验重复一次,以验证试验结果的可重复性,结果如图8所示。

图8 堰塞体下游坡比对溃决流量过程线的影响[30]Fig. 8 Influence of downstream slope ratio of barrier body on breach discharge hydrograph[30]

由图8可知,堰塞体下游坡越缓(即长高比越大),溃决孕育时间越长,洪水过程线越坦化,洪峰值越小。这表明堰塞体危险性随高度增大而增大,随长高比增大而减小。这是由于堰塞体高度越大,溃口上下游水头差越大,水流获得的势能越大,冲刷力越强。堰塞体长高比值越大,溃口水流的比降越小,在同样的水位条件下,漫顶水流的流速越小,冲刷能力越弱,溃口发展越慢,洪水下泄越容易得到坦化。

4.2 溃口及洪峰形成过程

结合室内及野外模型试验堰塞湖溃决发展过程,堰塞湖溃口发展可分为尾部冲刷下切、陡坎溯源侵蚀、全断面下切、上冲下淤等4个阶段。

4.2.1 尾部冲刷下切阶段

堰塞湖漫顶过流初期,水力坡降及流量小,模型实测流速一般为0.1~0.4 m/s,水流只能携带流道表面少量的粉细砂颗粒。此时,水流沿程冲刷十分轻微,几乎全程表现为清水,仅在底床见到少量滚动前行的细颗粒;但在堰塞体顶面近似水平段或引流槽与下游坡转折部位,坡降突然增大,流速及冲刷力相应增大,成为过流初期冲刷下切最集中的部位,室内及野外模型试验均观察到该部位最早出现明显的冲刷下切。水流进入下游坡面后出现发散现象,不但不冲刷下切,坡顶冲刷下来的颗粒还在坡面堆积,形成类似“侧碛”现象。

随着尾部冲刷下切持续进行,侵蚀起始点逐渐向上游发展,同时,随着上游水位逐渐升高,流量缓慢增大,冲刷下切速度也相应缓慢加快;下切形成的纵坡降由原始的近水平逐渐接近1∶10。伴随流槽下切,两侧边坡出现小规模坍塌,单次坍塌规模随流速或流量逐步增大,坍塌土体挤占流道比例一般不超过50%。与此同时,流道尾部宽度也逐渐增大,平面呈现尾部宽、向上游逐渐收缩的“倒喇叭”形态。

本阶段持续时间占整个溃决时间的25%~30%,冲刷量占比约为5%。在此期间,上游水位持续上涨,流量缓慢增大。

4.2.2 陡坎溯源侵蚀阶段

随着上游水位持续抬升,流槽内水力比降逐步增大,流速也缓慢增大。当模型实测流速达到0.4~0.5 m/s后,流槽尾部开始出现陡坎,水流侵蚀能力开始显著提升。根据陡坎数量、规模及冲刷发展速度,可进一步分为两个亚阶段:1)多个小陡坎溯源侵蚀阶段。槽内流速为0.40~0.65 m/s,尾部出现多个小陡坎,在溯源侵蚀过程中相互整合兼并或此消彼长;流量开始加速增长。本阶段持续时间占整个溃决时间的20%~25%,冲刷量占比约为10%。2)单一大陡坎溯源侵蚀阶段。多个小陡坎溯源过程中逐步演变发展为单一的大陡坎,流速逐步增大至1.2~1.4 m/s。流量开始急剧增长,以陡坎为界,上游以清水为主(仅床面附近为浑水),流道拓宽较小;下游为浑水,流道拓宽明显;“倒喇叭”形溃口形态得到进一步发展。室内模型陡坎高10 cm左右,野外模型陡坎高20~30 cm,且随着向上游推进而持续增大。随着陡坎溯源发展,两侧边坡单次坍塌规模也相应增大,单次坍塌土体可以挤占1/2的流道,试验期间没有观察到短暂堵死现象。当陡坎接近流槽进口时,进口两侧坡脚冲刷显著加快,出现俗称的“龙口打开”现象,流道平面形态呈现纵向不对称的双曲面形态。本阶段历时约占整个溃决时间的8%~10%,冲刷量占比约为15%。

4.2.3 全断面下切阶段

当溯源陡坎到达进口并使底板快速下切后,流槽过水断面瞬间快速增大,导致流量急剧攀升,洪峰随之出现。模型实测溃口最大流速为2.4~2.8 m/s,相当于原型的11~12 m/s,一般出现在洪峰之前、溃口完全打开期间。在高流速、大流量冲刷作用下,流道出现全断面下切,下切速度和拓宽速度达到顶峰,原先双曲面形的流道快速被冲刷呈近似等宽形态。本阶段历时占比7%~8%,冲刷量占比接近60%。

4.2.4 上冲下淤阶段

随着溃口打开和洪峰出现,上游堰塞湖水位快速下降,槽内水力比降和流速随之快速回落。流道上游继续冲刷下切,流道下游则开始淤积,流道比降逐渐减小,冲淤界线不断向上游迁移,直至最后冲刷基本停止,流道达到相对稳定状态。本阶段历时占比30%~35%,冲刷量占比约为10%。

4.3 溃口形成机制

4.3.1 溃口冲刷机制

溃口形成发展全过程中,流速始终起主导作用。一方面,其决定了可被冲刷的颗粒粒径;另一方面,流道自身也始终朝着有利于获得最大流速的形态发展,由此决定了流道纵向发展具有非线性、非均匀的特点。流量作为泥沙被冲刷搬运的“载体”,控制了单位时间内冲刷总量,某时刻的冲刷量可表示为:

式中,dEt为t时刻的冲刷量,Qt为t时刻的流量,Rt为t时刻的流道水力半径,Vt为t时刻的流速。

在早期小流量阶段,流速小,水流运动服从牛顿力学定律,在堰塞体坡顶与下游坡面交界处,水流同时具备流量集中、坡降最大的条件,成为最早冲刷下切的部位,无论是模型试验还是实际堰塞湖,都在尾部首先观察到冲刷现象。随着尾部冲刷和下切,斜面上流速逐步增大,水流会逐渐按照“最速曲线(brachistochrone curve)”规律冲刷坡面,使斜面由顺直形向弧形转变,出现溯源陡坎的雏形,水流获得更大的流速。由于堰塞体材料宽级配、不连续,斜面上不会出现单一的弧形,而是出现若干个小的弧形,并逐步发展为多个小陡坎,如图9所示。

图9 溯源陡坎形成过程示意图Fig. 9 Sketch of headward scarp formation

伴随溯源陡坎雏形的出现,流体力学效应对流道冲刷的作用不断增大,陡坎部位形成涡流,并在上、下游不同部位分别出现负压掏蚀、重力冲蚀和高速水流剪切冲刷;在多种冲刷机制共同作用下,陡坎快速向上游推进,陡坎规模不断增大,如图10所示。

图10 陡坎溯源冲刷示意图Fig. 10 Schematic diagram of headward scouring

当陡坎溯源至流道进口时,陡坎规模达到最大,流道水力比降也达到最大,一般在此时观测到最大流速;模型观测数据显示,最大流速出现的时间略早于洪峰出现时间。此时,尽管流速出现峰值,但由于进口段过水断面尚未下切,因此流量还在急剧上升中。当陡坎溯源至上游坡面,即陡坎消失那一刻,溃口同时具有较高的上游水位、最大的过水断面高度和较大的流速,洪峰出现。在大流量、高流速驱动下,流道全断面高速下切,并在随后伴随水位快速下降而迅速转入上冲下淤阶段。

4.3.2 流道自我演化机制

无论堰塞体顶面最初是何种形态,漫顶过流后,都会首先在地形上(游)缓下(游)陡转折部位出现冲刷下切,然后依次经历3个发展阶段完成溃决全过程。在此过程中,增大流道比降、改变床面形态并获得较高的流速,是流道自我演变遵循的基本原则。尾部下切是为了实现较大的比降和流速,斜面弧形演变是为了得到更大的流速,溯源陡坎出现则使水流势能集中于局部而获得更大的冲刷效率。模型试验揭示,当增大引流槽纵坡降、在尾部设置人工陡坎时,会明显缩短尾部下切阶段历时,诱使溃口提前进入溯源侵蚀阶段。模型中,引流槽初始纵坡坡降为0.010,陡坎溯源后形成的纵坡总体坡降约为0.100,溃决结束后流道纵坡坡降为0.065,接近沟道天然比降。因此,将引流槽开挖成“上(游)缓下(游)陡”的纵坡形态,将有利于湖水尽早下泄。

4.3.3 溃口形成主要形式

从溃决过程看,约60%的历时都在溯源侵蚀或在为溯源侵蚀创造条件,溯源侵蚀是堰塞体和人工土石坝共同具有的冲刷形式。陡坎溯源是溃口在流速、流量提升过程中效率最高的冲刷方式,它能将溃口水流的势能在局部高度集中,形成强烈溯源掏蚀和下切冲刷,是溃决前或洪峰出现前必须经过的一个重要发展阶段。能否产生溯源陡坎也是判断堰塞湖漫顶后会不会最终溃决的标志。野外模型在流量达到0.02~0.03 m3/s时观察到陡坎雏形,白格“11·3”堰塞湖大概在流量为30~50 m3/s时观察到溯源陡坎出现。

4.3.4 洪峰出现过程

由于无法获取溃口发展过程数据,以往根据堰塞湖溃决时的目测结果,一般认为洪峰出现于溃口打开之时。在野外模型试验期间,同步观测了溃口流量、流速、溃口底板高程变化、溃口平面形态变化、上游水位,发现洪峰现时晚于溃口打开时间,但滞后时间很短,野外模型约滞后1 min。洪峰出现时具有以下宏观特征:溯源陡坎消失,溃口纵向趋于平顺,上游水位开始快速下降,进口段水流变浑浊。

4.3.5 溃口展宽发展过程

溃口发展过程中,大部分时段水流对槽底的下切速度明显大于对坡脚的侧向冲刷速度,但溃口底板最终宽度一般达到溃深的2~3倍,因此,除了水流侧向冲刷,流道下切导致边坡失稳而产生的坍塌是溃口展宽的主因。抢险实践中,抢险人员经常担心引流槽边坡坍塌堵塞流道而延缓堰塞湖下泄。本文室内模型试验试验显示,在维持开挖边坡施工期稳定情况下,过流期间发生坍塌堵塞流道的可能性很小,边坡单次坍塌规模与流量具有很好的对应性。野外模型尾部下切期间,边坡坍塌高度小于10~20 cm,宽度为10~15 cm,厚度为2~5 cm;陡坎溯源期间,单次坍塌最大规模高度达1.0 m,宽约1.0 m,厚度为0.3~0.4 m;全断面下切期间,单次坍塌最大规模高度达1.5 m,宽度为2.0~2.5 m,厚度为0.5~0.8 m,坍塌土体挤占流道宽度一般不超过50%。白格“11·3”堰塞湖陡坎溯源期间,溃口流量为6 000~10 000 m3/s时,曾数次观察到估测体积为300~2 000 m3的坍塌体瞬间被水流带向下游。全断面冲刷期间,既是流道下切最快时段,也是溃口侧向冲刷最快时段。

5 结 论

1)上游来水量、库容、物质组成及堰塞体形态是控制堰塞体危险性的关键要素,也是物理模型能否再现溃决全过程的关键。

2)堰塞湖溃口发展经历尾部下切、陡坎溯源、全断面下切、上冲下淤4个阶段,溃口洪峰出现于全断面下切期间。

3)溃口形成机制遵循“流速驱动、流量控制”原则,溃口形态发展遵循以获得较大流速为目标的自我演化机制。

4)陡坎溯源是形成溃口和洪峰的重要冲刷方式和溃决前效率最高的冲刷方式,也是判断堰塞体漫顶过流后会不会溃决的重要标志。

随着堰塞湖溃决大型物理模拟试验的进一步开展和溃口监测技术的发展,堰塞湖溃决机理将得到更好的理解,并有助于推动高危堰塞湖应急疏通排水设计和控溃技术发展。