某院213例抗菌药物不良反应情况及其危险因素分析

2023-02-19陈敏张月月王丹丹孟佳佳

陈敏,张月月,王丹丹,孟佳佳

抗菌药物作为临床治疗细菌性感染、围术期预防感染最有效的药物,被广泛应用于临床[1]。滥用抗菌药物可能会导致“超级细菌”肆虐,最终导致人类无药可用。医院应加强对抗菌药物使用情况的审查,通过分析抗菌药物不良反应(ADR),有助于了解临床用药情况,提高医务人员的医疗水平[2]。基于此,本研究通过对南通大学附属南通第三人民医院213例抗菌药物ADR情况进行分析,并分析其危险因素,以期为临床合理用药提供参考。

1 对象与方法

1.1 研究对象 选取2018年1月—2021年7月南通大学附属南通第三人民医院上报至国家不良反应监测系统的213例抗菌药物ADR的患者作为研究组,35 772例未出现抗菌药物ADR的患者为对照组。

1.2 资料收集 利用Excel软件对研究组患者的性别、年龄、ADR级别、患者转归、累及系统及相关症状进行分析,并按照《抗菌药物临床应用指导原则(2015年版)》[3]对抗菌药物进行分类,分析抗菌药物药品类别。记录患者过敏史、是否联合用药、用药时长、给药途径等信息。

1.3 统计学方法 采用SPSS 22.0统计学软件进行处理,计数资料以频数/率(%)表示,采用χ2检验;采用多因素Logistic回归分析探讨抗菌药物ADR的危险因素。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

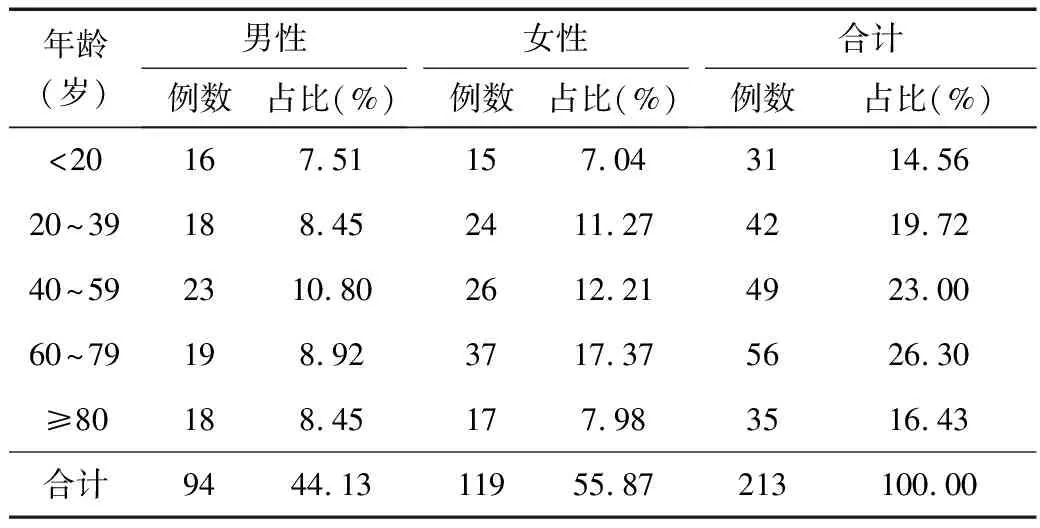

2.1 一般情况 213例抗菌药物ADR患者中,男性94例,占比44.13%;女性119例,占比55.87%。年龄6个月~89岁,20~79岁居多,见表1。

表1 抗菌药物ADR报告中各年龄段性别分布及构成比

2.2 ADR级别及患者转归 213例抗菌药物ADR患者中,一般的ADR 190例(占89.20%);严重的ADR 23例(占10.80%),表现为严重皮疹8例、三系

减少7例、肝功能异常5例、过敏性休克1例、肾功能异常1例、呼吸困难1例。与患者或家属沟通后,权衡治疗与ADR的利弊,ADR症状较轻的患者予减慢滴速、减少剂量等操作,严重的ADR患者经及时停药、抗过敏、吸氧等相关对症治疗后,痊愈195例、好转13例、未好转2例、不详3例,无死亡病例。

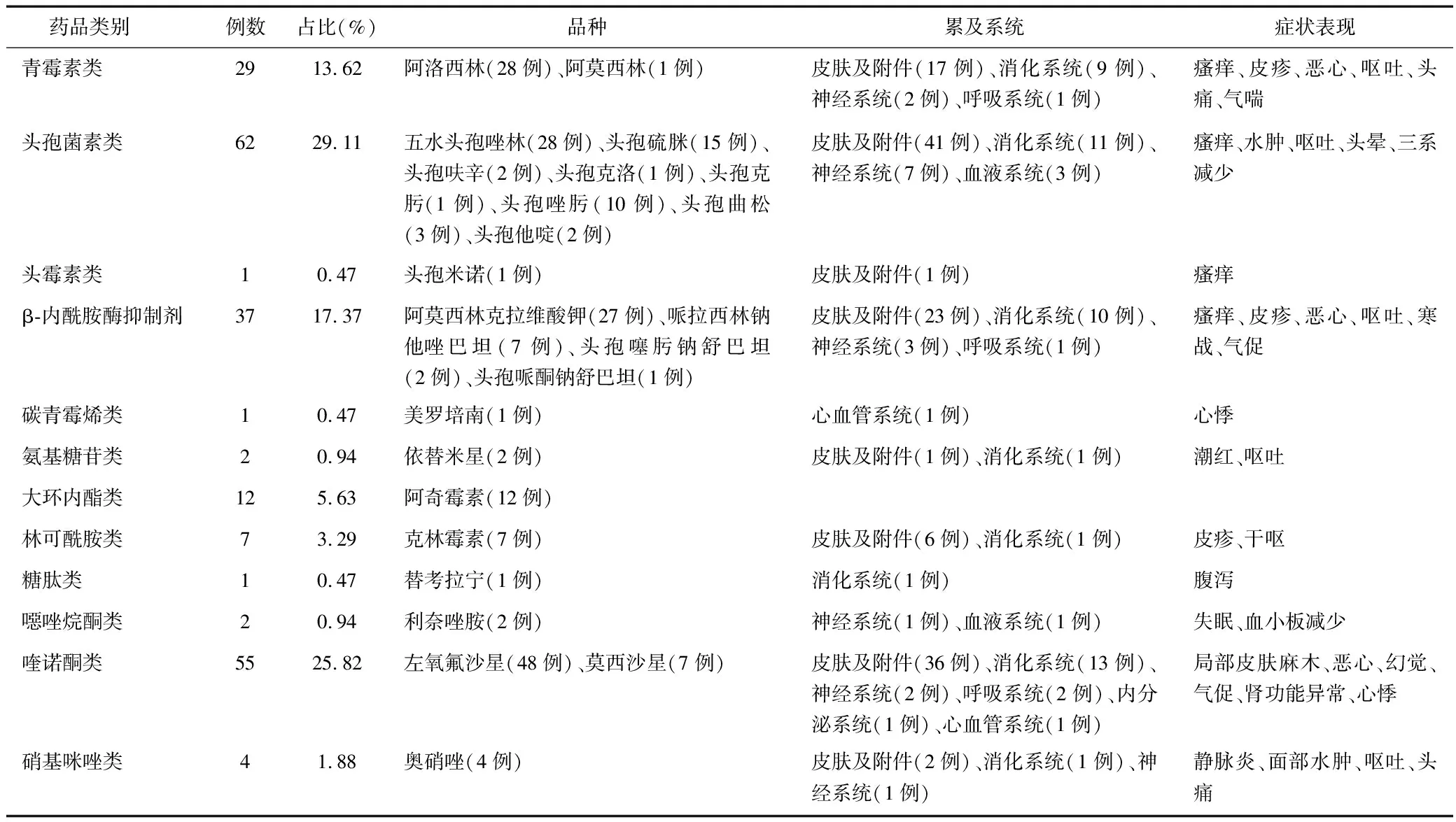

2.3 引起ADR抗菌药物药品类别占比、累及系统及相关症状 发生ADR的抗菌药物共有12类24个品种,排名前三的依次为头孢菌素类(62例)、喹诺酮类(55例)、β-内酰胺酶抑制剂(37例);较常见的抗菌药物ADR为累及皮肤及附件,共127例(59.62%),主要表现为皮疹、瘙痒、水肿;其次为消化系统反应,共47例(22.07%),主要表现为恶心、呕吐,见表2。

表2 致ADR抗菌药物的分类、所占比例、累及系统及相关症状

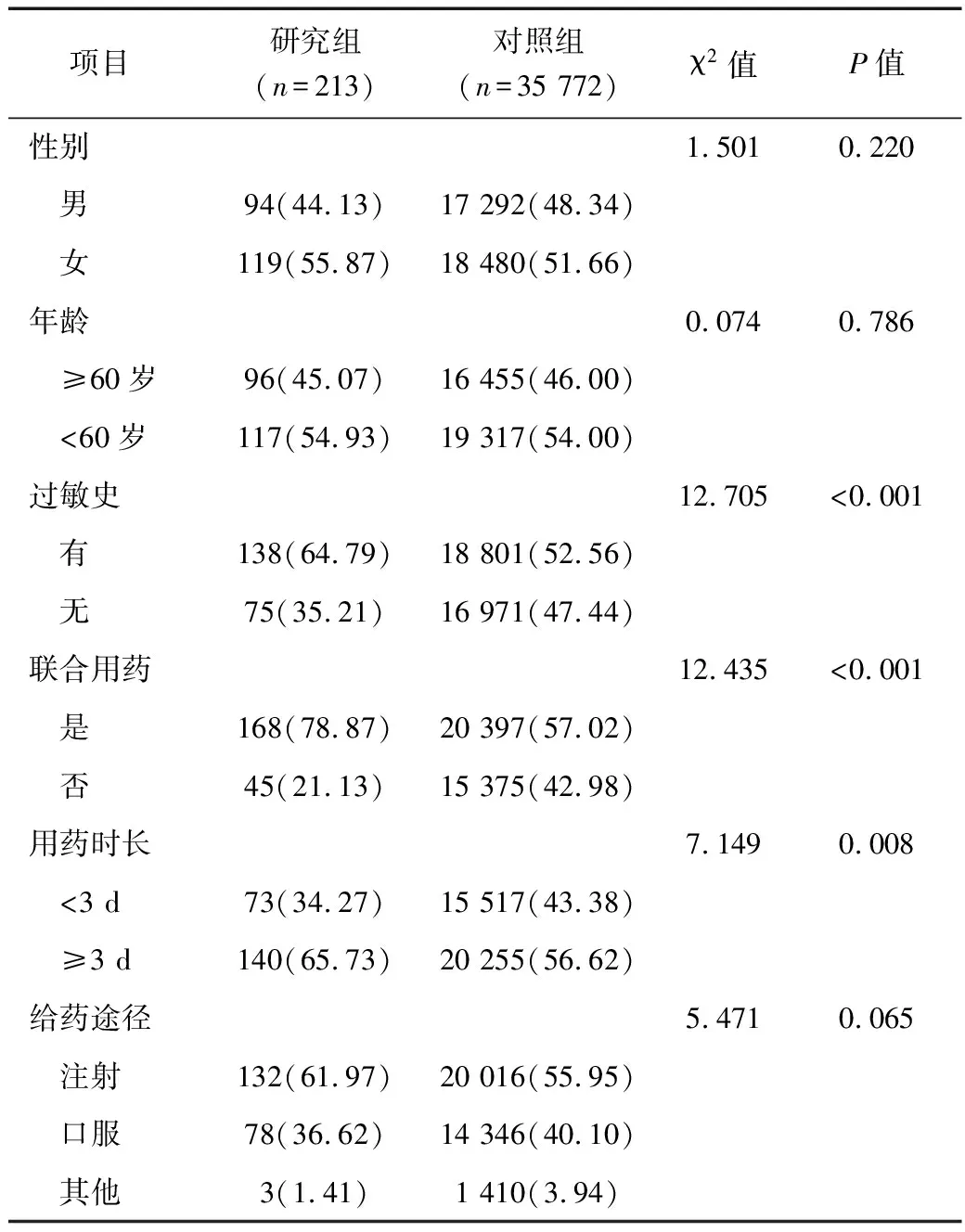

2.4 抗菌药物ADR的单因素分析 2组性别、年龄、给药途径比较,差异无统计学意义(P>0.05)。研究组患者中有过敏史、联合用药、用药时长≥3 d者占比高于对照组(P<0.01),见表3。

表3 对照组与研究组临床资料比较 [例(%)]

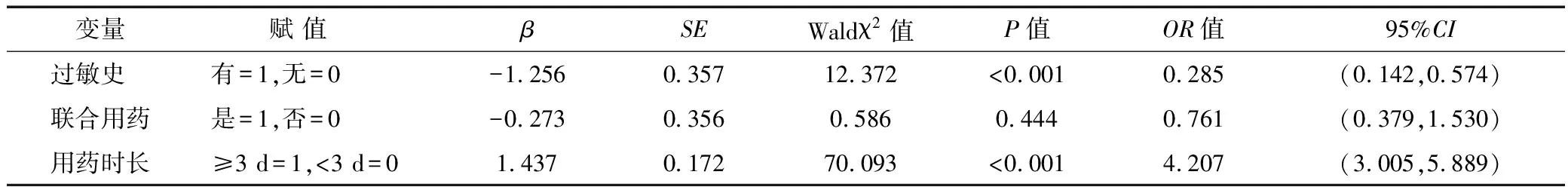

2.5 抗菌药物ADR的多因素分析 将过敏史、联合用药、用药时长作为自变量,抗菌药物是否发生ADR为因变量(赋值:发生=1,未发生=0)进行多因素Logistic回归分析,结果显示,有过敏史、用药时长≥3 d是抗菌药物发生ADR的独立危险因素(P<0.01),见表4。

表4 抗菌药物ADR影响因素的多因素Logistic回归分析

3 讨 论

抗菌药物是临床应用最为广泛的药品类别之一。据国家不良反应监测中心显示,抗菌药物ADR报告数量一直居于首位,是ADR监测工作关注的重点[4-6]。抗菌药物种类繁多,ADR与疗效并存,在抗菌药物广泛使用的同时,其ADR发生率也随之增加。

本研究表1结果显示,213例抗菌药物ADR患者中,男女比例为1∶1.27,女性不良反应发生率略高于男性,与相关研究结果[7-9]一致。抗菌药物ADR可发生于任何年龄段,好发于老年人及儿童,主要因老年人身体功能衰退,吸收、代谢、排泄功能减弱,因此其使用抗菌药物易发生与治疗目的无关的ADR;而儿童的血浆白蛋白浓度较低,结合力较弱,加上部分内源性物质可以竞争性结合血浆白蛋白,造成药物游离浓度增加,故易发生抗菌药物ADR[10-12]。本院抗菌药物ADR患者中以20~79岁居多。

本研究表2结果显示,致ADR的抗菌药物排名前三的药物依次为头孢菌素类(62例,占29.11%)、喹诺酮类(55例,占25.82%)、β-内酰胺酶抑制剂(37例,占17.37%)。头孢菌素类药物抗菌谱较广,因其耐青霉素酶、抗菌作用较强,故临床应用广泛,尤其五水头孢唑林作为第一代头孢,ADR发生率居本院头孢菌素类首位,可能由于其广泛用于急诊内科及围术期术前预防有关。头孢菌素类与青霉素类抗菌药物可能具有相同或相似的抗原决定簇,可能会导致交叉过敏现象,且头孢菌素类抗菌药物的内源性杂质,如降解产物、自身聚合物及在生产过程中引入的外源性杂质均可引起ADR,因此,随着头孢菌素类抗菌药物使用率的升高,其ADR发生率也日益升高[13]。氟喹诺酮类药物为化学合成抗菌药,抗菌活性较强,尤其对革兰阴性菌的抗菌活性较高,在抗菌药物致ADR中排名第二,其中左氧氟沙星是导致ADR最多的一种喹诺酮类药物。关于氟喹诺酮类药物ADR的发生机制尚不完全明确。ADR累及系统中以皮肤及附件最为常见,共127例(占59.62%),主要表现为皮疹、瘙痒、水肿;其次为消化系统反应,共47例(占22.07%),主要表现为恶心、呕吐。本研究表3结果显示,不同给药途径导致的抗菌药物ADR中,注射给药为首要原因,与滴速、药物浓度、避光、使用有相互作用的药物前是否冲管等因素相关,因此临床应严格遵守卫健委公布的“用药十大原则”之一:能口服不肌肉注射,能肌肉注射不静脉滴注。同时,药师应做好用药教育,提醒患者在静脉滴注期间不要随意调整滴速,某些特殊药物,如左氧氟沙星在静脉滴注后应减少光照,以免ADR发生。本研究结果显示,过敏史、联合用药、用药时长可能是抗菌药物ADR的影响因素,进一步行多因素Logistic回归分析结果显示,有过敏史、用药时长≥3 d是抗菌药物ADR的独立危险因素。因此,医护人员在使用抗菌药物前应仔细询问患者是否有药物过敏史,有过敏史的患者在用药期间应全程加强监护;合并多种疾病的患者应简化用药,必须联合用药时应熟知药物之间的配伍禁忌,且在静脉滴注时,应选择合适的溶媒、浓度,给药速度;使用易发生相互作用的药物时,应予冲管处理,或间隔使用。长期使用抗菌药物后,体内正常寄生的敏感菌被杀灭,不敏感菌和耐药菌增殖成为优势菌,造成菌群失调,而外来致病菌可趁机侵袭人体,引发二重感染,因此应严格掌握用药疗程,及时停药。

本研究结果显示,本院抗菌药物ADR患者以20~79岁居多,致ADR的抗菌药物排名前三的药物依次为头孢菌素类、喹诺酮类、β-内酰胺酶抑制剂,且注射给药是抗菌药物ADR的首要原因,过敏史、联合用药、用药时长≥3 d是抗菌药物ADR的独立危险因素。本院正在积极着手开展前置审方服务,药师应通过定期的培训、考核来提升自身的专业能力,加强审方力度,严格掌握抗菌药物适应证和禁忌证,提升用药质量,提醒医师及时停药。定期开展医嘱点评,及时将点评结果在院内进行通报。做好ADR宣教工作,加强医护ADR防范意识,减少ADR给患者造成的危害,使临床抗菌药物的使用趋于合理化。

利益冲突:所有作者声明无利益冲突。