改良“烧山火”手法针刺治疗气虚血瘀型顽固性面瘫的疗效观察

2023-02-15冯维琪靳长旭顾丹妮杜梁栋

冯维琪,丁 敏,冯 骅,靳长旭,张 雪,顾丹妮,杜梁栋

周围性面瘫是由茎乳孔内面神经因各种原因产生的非特异性炎症引起的一侧面部表情肌瘫痪,一年四季均可发病,其发病率高,临床较为常见。病人常因味觉减退、表情异常等不适求诊。周围性面瘫属于中医学“口僻”“吊线风”等范畴,并可分为风寒阻络、风热阻络、风痰阻络以及气虚血瘀型[1]。临床发现,周围性面瘫病人迁延日久,病程2个月以上,临床常有面色晄白、易疲劳、气短、自汗、乏力等气虚之症,查体可见舌质暗淡、舌苔薄白,且伴有舌下络脉青紫,脉沉细或沉涩,多辨证为气虚血瘀型面瘫,常规针刺治疗往往难以取效[2]。“杜氏金针手法”学术思想是由名老中医杜晓山先生所创,属无锡市非物质文化遗产项目,其中杜氏“热补针法”是其重要组成部分,手法核心源自“烧山火”。前期观察发现,改良“烧山火”手法——杜氏“热补针法”治疗顽固性面瘫具有良好疗效[3]。为进一步验证其手法优势性,本研究采用改良“烧山火”针刺治疗气虚血瘀型顽固性面瘫,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2019年10月—2020年12月在无锡市中医医院针灸科门诊及病房确诊为气虚血瘀型顽固性面瘫的60例病人作为研究对象。按随机数字表法分为观察组与对照组。观察组30例,男15例,女15例;年龄22~74岁;病程60~270 d。对照组30例,男16例,女14例;年龄18~80岁;病程60~300 d。两组病人性别、年龄、病程比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究方案获得本院伦理学委员会批准(批件号:SZYYKJ2019100803)。

1.2 诊断标准 西医诊断标准参照《耳鼻咽喉头颈外科学》[4]中有关周围性面瘫的诊断标准制定。中医诊断标准参照《循证针灸临床实践指南》[5]中有关口僻的诊断标准。中医气虚血瘀型辨证分型标准参照《中医临床常见症状术语规范》[6]及《中医内科学》[7]制定。主要症状:临床表现为面瘫,兼见面色晄白、气短、自汗、乏力易疲劳等;舌脉象:可见舌质暗淡,舌苔薄白,舌下络脉青紫,脉沉细或沉涩。

1.3 纳入与排除标准 纳入标准:①符合上述中西医诊断标准;②符合上述中医辨证分型标准;③年龄最小18岁,最大80岁;④病程≥2个月;⑤知情同意并签署知情同意书。排除标准:①因其他疾病导致的周围性面瘫,如中枢系统疾病等;②已参加其他研究或其他治疗停止未满1个月者;③具有严重心血管疾病,或具有严重肝肾损害病人;④已明确诊断为焦虑症或抑郁症;⑤妊娠期或哺乳期妇女。

1.4 剔除与脱落标准 ①纳入后发现因病情变化导致不符合纳入标准的病例;②纳入病例未按照试验方案,或纳入后发生严重不良事件;③病例在治疗过程中出现并发症;④病人要求退出的视为脱落。

1.5 治疗方法 两组均采用基础治疗,包括营养神经(腺苷钴胺片 0.5 mg,每日3次)、改善微循环(地巴唑片 10 mg,每日3次)。

1.5.1 对照组 取穴:患侧攒竹、阳白、四白、太阳、牵正、翳风、地仓、颊车、风池,双侧合谷、外关。病人取平卧位,阳白平刺30 mm,四白、地仓、颊车、听宫直刺25~30 mm,翳风、风池、双侧合谷、外关直刺15 mm,行捻转催气手法,以局部病人感觉酸麻重胀“得气”后再施行平补平泻手法,留针30 min。治疗方案取穴及操作参照 “十二五”规划教材《针灸治疗学》[8]中“面瘫”针刺取穴治疗方案。

1.5.2 观察组 取穴同对照组;诸穴进针行催气手法,针刺得气后在地仓、颊车、风池,双侧合谷、外关行杜氏“热补针法”。操作:以上诸穴,先进针2~3 mm,行重插轻提手法多次,然后单向捻转多次,使得气感增强或有温热感,手法可重复数次以增加针感刺激强度(在出针时以拇指向后退1次或2次,松解肌纤维,并轻提插1次或2 次,防止滞针引起疼痛,然后退出皮下,速闭其孔)。余穴行平补平泻手法,留针30 min。

1.6 观察指标

1.6.1 House-Brackmann分级量表 包括静态、动态评估,从整体出发评估,每例病人于治疗前和治疗后各进行1次评分。

1.6.2 多伦多评分(Torontofacial Gmaing System,TFGS) 多伦多评分注重评价周围性面瘫恢复过程中的细节。从静态和动态两方面细微地评定面瘫恢复程度,总分100分,分值越高提示疗效越好。

1.6.3 面神经功能指数(FNFI) 主要观察口颊部运动功能恢复情况。数值越大提示疗效越好,以FNFI>0.9为面神经基本恢复。

1.6.4 患健侧眼裂宽度差 主要观察眼部运动功能恢复情况。采用卡尺客观地测量病人健侧眼裂与患侧眼裂,测量结果为患侧眼裂宽度减去健侧眼裂宽度,评估病人面瘫恢复过程中眼裂部分的恢复情况,较其他方法更为客观,可信度较高。

1.7 疗效评定标准 参照《针灸治疗学》[8]及House-Brackmann(H-B)面神经功能分级量表评价疗效。痊愈:病人周围性面瘫症状完全消失,体征全部消失,H-B分级量表测试为Ⅰ级;显效:病人周围性面瘫症状基本消失,体征基本消失,H-B分级提高2级及以上(不包括Ⅰ级);有效:病人周围性面瘫症状减轻,体征也有减轻,H-B分级提高1级;无效:病人周围性面瘫症状无好转,体征无改善,H-B分级无变化。

2 结 果

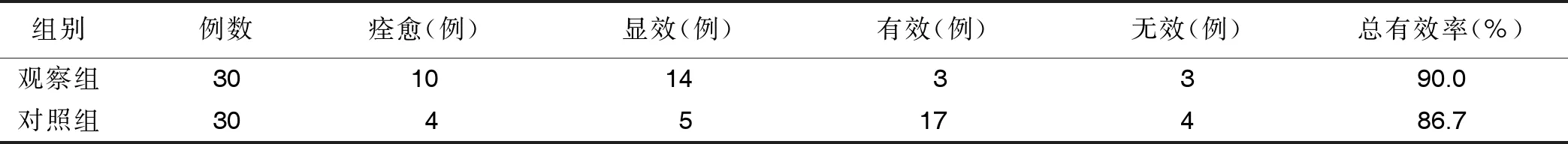

2.1 两组临床疗效比较 观察组总有效率为90.0%,对照组总有效率为86.7%,观察组总有效率高于对照组,但差异无统计学意义(P>0.05)。详见表1。

表1 两组临床疗效比较

2.2 两组治疗前后TFGS评分比较 两组治疗前TFGS评分比较差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,两组TFGS评分均较治疗前提高,且观察组TFGS评分高于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05或P<0.01)。详见表2。

表2 两组治疗前后TFGS评分比较(±s) 单位:分

2.3 两组治疗前后FNFI比较 两组治疗前FNFI比较差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,两组FNFI均较治疗前提高,且观察组FNFI高于对照组,差异均有统计学意义(P<0.01)。详见表3。

表3 两组治疗前后FNFI比较(±s)

2.4 两组治疗前后患健侧眼裂宽度差比较 两组治疗前患健侧眼裂宽度差比较差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,两组患健侧眼裂宽度差均较治疗前缩小,且观察组患健侧眼裂宽度差小于对照组,差异均有统计学意义(P<0.01)。详见表4。

表4 两组治疗前后患健侧眼裂宽度差比较(±s) 单位:mm

3 讨 论

周围性面瘫又称特发性面神经麻痹或面神经炎,其病因主要是由于病毒、细菌感染或神经血管位置异常,造成局部微循环障碍,进而导致局部组织的缺血缺氧,产生病理物质,使位于骨质面神经管中的面神经受压、缺血、水肿,造成局部进一步压迫而发病[9-11],病程大于2个月以上者称为顽固性面瘫。治疗提倡分期治疗,急性期以药物为主,包括类固醇皮质激素(地塞米松、泼尼松、甲泼尼龙等)、甘露醇、甲钴胺[12-13]等药物,配合物理治疗,如面部训练、高压氧治疗等;对于病程较长、恢复较慢的顽固性面瘫,常采用手术治疗,如面神经减压术等,但是手术有一定难度且对操作者要求较高,手术部位复杂,涉及颅内,风险较高,易对面神经造成二次损伤,预后常不稳定。有研究表明,面神经手术后可产生感音神经性耳聋,或者面肌痉挛、眩晕等不良反应[14]。单纯的药物治疗存在副作用大、老年人不耐受及疗效不稳定等弊端,而手术治疗更具有风险大、二次损伤以及医疗费用昂贵等缺点。

中医认为本病是由内外因相互影响而致病,一般先有风寒、风热袭击腠理,造成局部脉络空虚,此时邪气阻滞,故病理性质总属本虚标实[15-16]。中医药治疗方法包括中药、针灸等[17]。现代研究证实,针刺能改善面瘫病人的血供状态,促进面神经的恢复,加快其自我修复机制,改善局部微循环,使得缺血的面神经恢复濡养[18]。针灸由于创伤小、疗效好,被越来越多的面瘫病人所接受。目前临床研究多集中在针刺介入时机的选择以及多种针灸疗法治疗面瘫的疗效方面[19],选择的治疗方法多样,对针刺手法的临床研究也是百家争鸣,使用较多的有透刺法、滞针法,也有观察浅刺挂针、推拉针法、甩针法等手法的临床疗效,均取得了一定的疗效。

临床观察发现,周围性面瘫病人急性期过后,病程迁延,病人因正虚邪滞,临床常有面色晄白、易疲劳、气短、自汗、乏力等气虚之症,查体可见舌质暗淡、舌苔薄白,且伴有舌下络脉青紫,脉沉细或沉涩,多可辨证为气虚血瘀型顽固性面瘫。此类面瘫临床较为棘手,采用常规针刺或单纯药物治疗往往疗效不佳,病人常遗留有面肌萎缩、跳动、鳄鱼泪等后遗症。面瘫由于病程较久,中医辨证常属虚属寒,有学者提出用“烧山火”法进行热补,取得较好的疗效。王传年[20]采用“烧山火”浅针透刺法治疗周围性面神经麻痹,分天、人、地三层行捻转补法,有效率达到92%,与电针组比较效果显著。何继勇[21]用“烧山火”针刺疗法治疗周围性面神经麻痹35例,疗效满意。总之,采用“烧山火”手法来治疗顽固性面瘫普遍得到认可,但因操作复杂等因素,目前临床上能够真正掌握并应用“烧山火”手法的医师较少。“杜氏金针手法”是2013年无锡市非物质文化遗产项目,名老中医杜晓山根据自己多年的临床经验,将“烧山火”手法执简去繁,形成一套见解独特、简便易行、行之有效的针刺补泻手法,并将其运用到面瘫的治疗中,强调面瘫治疗时急性期无痛进针,手法轻浅;恢复期辨证分型针刺,加强面部康复锻炼;后遗症期热补为主,手法较重[22]。前期研究运用“杜氏金针手法”治疗105例顽固性面瘫,治疗前后进行面神经电图(ENoG)检测,发现杜氏金针手法组患侧额肌及口轮匝肌ENoG最大波幅值优于对照组[3]。

本研究通过观察改良“烧山火”手法——杜氏“热补针法”治疗气虚血瘀型顽固性面瘫,利用手法效应补气散寒,助气行血,“气行则血行”,瘀去则症除,辅以基础药物治疗,促进面瘫恢复;同时强调针刺补泻手法在针灸临床治疗疾病的重要性,发挥传统补泻手法的优势。杜氏“热补针法”针刺能改善气虚血瘀型顽固性面瘫病人的面肌功能,其疗效优于常规针刺治疗,未来将进一步扩大样本量,引入面神经肌电图等客观评价指标,为改良“烧山火”手法针刺治疗气虚血瘀型顽固性面瘫的有效性及优效性提供更为有利的数据支持。