针灸联合神经肌肉电刺激、导管球囊扩张术对脑卒中后吞咽障碍病人舌骨喉复合体动度、营养状况的影响

2023-02-15伍祥容代秋蓉

伍祥容,代秋蓉,孙 霞

吞咽障碍是由于多种原因导致的食物不能经口腔到胃的过程,是脑卒中常见并发症之一,可进一步导致病人出现营养不良、脱水、吸入性肺炎等并发症,加重病人痛苦,甚至威胁病人生命安全[1]。因此,临床针对吞咽障碍病人应尽早采取有效措施及时恢复吞咽功能,为机体全面康复提供有利条件[2]。环咽肌失弛缓是引起脑卒中后吞咽障碍的主要原因之一[3]。研究显示,导管球囊扩张术在治疗环咽肌失弛缓症中效果显著[4]。神经肌肉电刺激(neuromuscular electrical stimulation,NMES)也已被证实在促进肌肉运动、刺激喉部肌肉功能恢复方面具有确切疗效[5]。吞咽障碍属中医学“舌蹇”范畴,中医临床治疗历史悠久,尤其是各种针刺治疗手法的应用均取得了较好的临床疗效,现代医学也进一步阐述了其治疗效果[6]。为此,本研究以吞咽障碍病人为研究对象,观察针灸联合NMES、导管球囊扩张术的治疗效果。

1 资料与方法

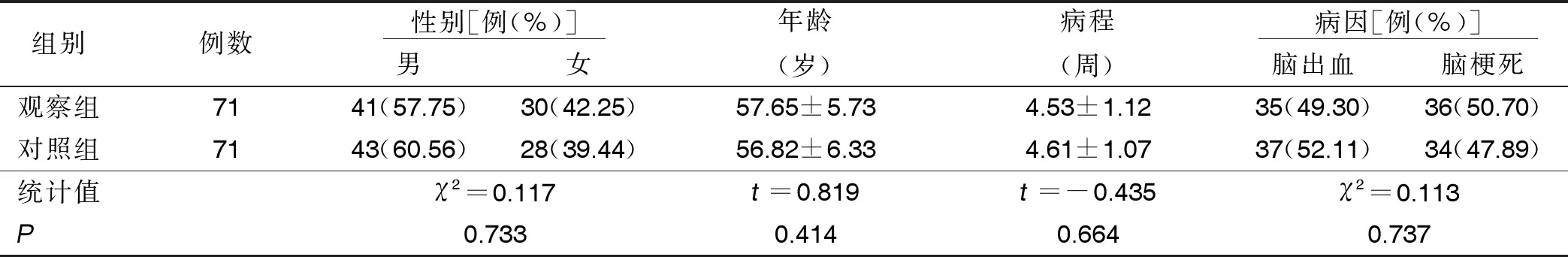

1.1 临床资料 选取2019年10月—2021年10月我院收治的脑卒中后吞咽障碍病人142例。纳入标准:①符合脑梗死诊断标准[7],且经影像学检查证实;②具有吞咽功能障碍表现,洼田饮水试验(WST)[8]为Ⅱ~Ⅴ级,吞咽功能造影检查显示存在环咽肌失弛缓症;③脑梗死病情处于恢复期,首次发病,病程≤8周;④病人意识清醒,能配合沟通治疗;⑤对本研究知情同意并签署知情同意书。排除标准:①口咽部、食管畸形或手术史者;②严重心、肝、肾等功能不全者或合并肿瘤者;③严重过敏体质者;④精神异常不能配合治疗者。按照随机数字表法分为观察组与对照组,各71例,两组性别、年龄、病程、发病原因等差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性,详见表1。本研究经我院医学伦理委员会审批通过。

表1 两组一般资料比较

1.2 治疗方法 两组均采用控制血压、血糖、血脂及预防脑卒中复发等常规治疗。对照组给予导管球囊扩张术、NMES治疗。①导管球囊扩张术:病人取半坐卧位,微低头,将12号乳胶球囊导管经口腔插入食管18~23 cm后,在球囊内注水6 mL,缓慢上提导管拉至有卡顿时标注为环咽肌下缘,少量回抽球囊内水,以能拉出球囊为度,确定球囊内扩张注水基数,继续轻拉导管,嘱病人做吞咽动作,导管滑出环咽肌,迅速抽出球囊内的水,拔出导管。球囊容积随着训练可逐渐增加,最大不超过12 mL,重复5~8遍为1次,每日1次,每周治疗6 d,休息1 d,共治疗4周。②NMES:使用G111迷走神经刺激器,采取双向方形波,设定电刺激强度为0~25 mA,波宽700 ms,频率80 Hz,将电极片放置于舌骨上区、两侧下颌舌骨肌运动点、两侧颏舌骨肌运动点(分别为2组、1组、1组)进行电刺激,最终刺激强度以病人感觉刺麻感为宜,每次20 min,每日1次,每周治疗6 d,休息1 d,共治疗4周。观察组在对照组基础上给予针灸治疗,选取病人金津、玉液、廉泉、翳风、风池。常规消毒后,选取长度合适的一次性无菌毫针针刺上述穴位,留针20 min,每周治疗5 d,休息2 d,共治疗4周。

1.3 观察指标 ①治疗前、治疗4周后采用WST、标准吞咽功能量表(SSA)[9]及纤维鼻喉镜吞咽功能检查(FEES)评估病人吞咽功能,其中渗漏-误吸评分[10]、残留评分[11]通过FEES评估。②治疗前、治疗4周后采用F113-5医用X射线电视系统(上海寰熙医疗器械有限公司)测量病人舌骨喉复合体动度(舌骨上移距离、舌骨前移距离、甲状软骨上移距离、甲状软骨前移距离)。③治疗前、治疗4周后采用SA7550表面肌电分析系统(上海涵飞医疗器械有限公司)采集病人表面肌电图指标(表面肌电吞咽时程、最大波幅)。④治疗前、治疗4周后采集病人空腹静脉血,采用酶联免疫吸附试验(ELISA)法检测血清总蛋白(TP)、血清清蛋白(ALB)、血清前蛋白(PA)水平;测量病人肱三头肌皮褶厚度(TSF)、健侧上臂中部肌围(AMC),各指标水平低于正常参考值则视为营养不良。

2 结 果

2.1 两组治疗前后吞咽功能比较 治疗前,两组WST、SSA评分、渗漏-误吸评分、残留评分比较差异均无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组WST、SSA评分、渗漏-误吸评分、残留评分均较治疗前下降,且观察组WST、SSA评分、渗漏-误吸评分、残留评分低于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。详见表2。

表2 两组治疗前后吞咽功能比较(±s)

2.2 两组治疗前后舌骨喉复合体动度指标比较 治疗前,两组舌骨上移、舌骨前移、甲状软骨上移、甲状软骨前移距离比较差异均无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组舌骨上移、舌骨前移、甲状软骨上移、甲状软骨前移距离较治疗前增大,且观察组舌骨上移、舌骨前移、甲状软骨上移、甲状软骨前移距离大于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。详见表3。

表3 两组治疗前后舌骨喉复合体动度指标比较(±s) 单位:mm

2.3 两组治疗前后表面肌电图指标比较 治疗前,两组吞咽时程、最大波幅比较差异均无统计学意义(P>0.05)。治疗后,两组吞咽时程较治疗前缩短(P<0.05),且观察组吞咽时程较对照组缩短(P<0.05);两组最大波幅较治疗前增高(P<0.05),且观察组最大波幅高于对照组(P<0.05)。详见表4。

表4 两组治疗前后表面肌电图指标比较(±s)

2.4 两组治疗前后营养状况比较 治疗前,两组TP、ALB、PA、TSF、AMC比较差异均无统计学意义(P>0.05)。治疗后,两组TP、ALB、PA、TSF、AMC水平较治疗前升高(P<0.05),观察组TP、ALB、PA高于对照组(P<0.05),两组TSF、AMC比较差异均无统计学意义(P>0.05)。详见表5。

表5 两组治疗前后营养状况比较(±s)

3 讨 论

吞咽障碍主要与大脑皮质、皮质下行投射纤维及延髓吞咽中枢等脑神经损伤有关,可导致环咽肌不能开放或开放不完全,以致病人无法完全将食物运送至胃内,进而出现一系列吞咽障碍表现,是脑卒中病人常见并发症[11]。饮水呛咳、进食缓慢是吞咽障碍常见临床表现,病情严重者可造成营养不良、引发吸入性肺炎,甚至窒息,不仅可对病人总生活质量造成严重影响,甚至还可危及病人生命安全[12]。因此,采取有效措施改善吞咽障碍病人吞咽能力具有重要意义。

目前,临床针对吞咽障碍治疗方法众多,且在临床实践中发现,多种方法相结合治疗可提高临床治疗效果。导管球囊扩张术主要是通过轻微牵拉直接作用于食管上括约肌,促进环咽肌完全开放,增强咽部肌肉推动力,提高进食能力。另外在牵拉刺激过程中还可对控制吞咽功能的各中枢神经产生一定的刺激作用,促进病人主动吞咽[13]。NMES主要是利用低频脉冲电流对吞咽相关肌群、神经进行持续性刺激,促进肌肉运动,增加神经血供,促进神经再生,最终恢复喉部神经肌肉功能。近年来,临床中关于NMES治疗吞咽障碍的研究不胜枚举,且均取得了理想效果[14]。中医治疗吞咽障碍历史悠久,早在《灵枢·忧患无言》中就有相关记载,临床中各类中医疗法层出不穷,其中以针灸治疗效果尤为突出。本研究中针灸金津、玉液穴位可生津止渴、清泄热邪;针灸廉泉可清咽利喉、活血开窍、疏通经气,其深处有舌咽、舌下及迷走神经的纤维支配,针灸刺激可重建该部分神经系统功能,控制舌在口腔内的运动,开放环咽肌,防止误吸[15];翳风疏气利咽,善治咽喉及头面五官疾病,针刺翳风穴可激活舌咽、迷走神经感觉纤维,促进口咽部对食物的感知及控制[16];风池为治疗内伤外感、头面五官及肢体关节的要穴,深部有椎动脉通过能增加大脑血流量,改善脑微循环,改善吞咽功能[17]。

吞咽反射由一个相互联系的神经网络控制,并在舌骨上、下肌群等多组肌肉协同配合下完成。本研究结果显示中,治疗4周后,观察组WST、SSA评分、渗漏-误吸评分、残留评分低于对照组,舌骨喉复合体动度大于对照组,吞咽时程短于对照组,最大波幅大于对照组。提示针灸联合NMES、导管球囊扩张术对吞咽障碍病人吞咽功能改善效果更好。分析原因:NMES中低频电流可对病人吞咽相关的肌肉神经进行连续性刺激,帮助咽部废用性肌肉重新收缩,并促使大脑的高级运动中枢得到反复的刺激和兴奋,重建神经系统功能;联合使用针灸治疗不仅能反复刺激和兴奋大脑高级运动中枢,恢复或重新建立反射弧,帮助废用肌肉重新收缩,还能促进局部血液循环,为病变部位提供更多的营养支持,促进病人更快恢复吞咽功能。王亚男[18]研究也认为NMES联合针灸可明显提高病人吞咽功能,为本研究结果提供了一定的佐证依据。随着病人吞咽功能的改善,进食丰富,营养状况也得到一定的提升,本研究中,观察组TP、ALB、PA水平高于对照组,而受病人活动量及观察时间的影响,两组TSF、AMC比较差异均无统计学意义。

综上所述,针灸联合NMES、导管球囊扩张术治疗脑卒中吞咽障碍病人,可提高舌骨肌群肌力,改善吞咽功能及营养状况。