再生砖骨料装配式轻质内隔墙板力学性能研究

2023-02-09林通敏黄秉章任志强孙文贤潘丽华李广锋吴晓邓卿

林通敏,黄秉章,任志强,孙文贤,潘丽华,李广锋,吴晓,邓卿

(1.广西科技大学,广西 柳州 545006;2.柳州工学院,广西 柳州 545616;3.柳州市城乡规划设计研究院有限公司,广西 柳州 545001)

0 引言

建筑废弃物是城市垃圾的一部分,将建筑垃圾再利用是解决建筑垃圾的有效手段。近年来,国内外研究者利用再生砖骨料制备梁、柱等并研究其力学性能[1-2],或通过新技术研究砖骨料对再生骨料混凝土性能的影响[3-4],或对比多种再生骨料与天然骨料对混凝土的影响以及研究对再生砖骨料进行处理使其具有更好的工作性能[5-6]。利用砖渣作为再生粗骨料或细骨料替代天然骨料制备混凝土制品研究其物理力学性能[7-12],研究发现,替代率控制在一定范围内时,混凝土制品都能够达到相关性能要求,同时也发现,随着替代率的增加,混凝土制品的导热系数、抗压强度、抗折强度、轴心抗压强度等力学性能随之降低。刘敬敏等[13]进行了轻质隔墙板的制备及力学性能研究;李晓东等[14]研究了纤维石膏基复合墙材的基本力学性能及利用装修垃圾再生骨料和炉底渣研制轻质隔墙条板;黄修林等[15]利用陶粒作为骨料制备隔墙板,研究其力学性能。以上对墙板的研究,有利用混凝土或混凝土砌块破碎料、菱镁调和剂、脱硫石膏、矿渣、炉底渣、页岩陶粒、植物纤维等作为墙板原料之一,但未见有利用砖骨料制备墙板的。苏柳月等[16]研究了废玻璃粉对混凝土力学性能的影响,董健苗等[17]研究了纤维对混凝土力学性能的影响,两者都表明外掺物对混凝土力学性能有影响,但掺量适宜时对混凝土影响不大或有积极影响。因此,本课题利用废弃烧结页岩砖作为再生骨料部分替代天然骨料,研究其对混凝土轻质内隔墙板力学性能的影响,可为其推广使用提供参考。

1 原材料

1.1 烧结页岩砖

图1为烧结页岩砖的XRD图谱,其主要组成为SiO2,与天然砂石相似,所以利用废弃烧结页岩砖制备再生骨料替代天然砂石从理论上而言是可行的。烧结页岩砖的表观密度为2350 kg/m3,堆积密度为1253 kg/m3,空隙率为44.2%,吸水率为12.7%。

图1 烧结页岩砖的XRD图谱

1.2 其他原材料

水泥:广西鱼峰水泥股份有限公司,鱼峰牌P·O42.5水泥,符合GB 175—2007《通用硅酸盐水泥》要求;天然砂:粒径0~5.0 mm,Ⅱ区中砂,细度模数2.672;再生砖骨料:由废弃烧结页岩砖制得,Ⅱ区中砂,细度模数2.655,累计筛余如表1所示;粗骨料:广西柳州自营,天然碎石,粒径为5~10 mm;拌合用水:自来水;减水剂:聚羧酸系高效减水剂,减水率为30%,固含量为39.2%。

表1 天然砂与再生砖骨料的累计筛余

1.3 废弃烧结页岩砖的处理

从破旧房屋拆迁以及棚户区改造的建筑废弃物中回收废弃烧结页岩砖并作简单处理。把挑选好的废弃烧结页岩砖使用颚式破碎机破碎,接着将破碎好的砖渣使用移动式细筛分机进行筛选,使用的筛分机有三层筛网规格,最上面一层规格是30~50 mm,中间一层规格是10~30 mm,最下面一层规格是0~10 mm。将筛选出的粒径在10 mm以下的砖渣使用5 mm×5 mm的铁丝网进一步筛选,只留取粒径为5 mm以下的砖渣作为再生砖骨料使用。

2 配合比设计及墙板制备

2.1 配合比设计

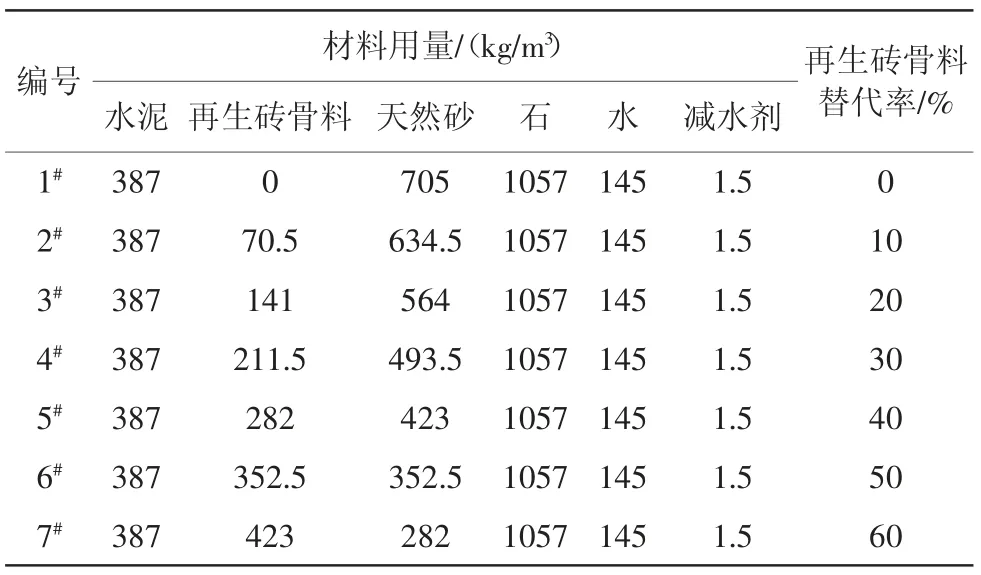

试验制备6组不同再生砖骨料替代率的再生混凝土轻质内隔墙板及1组天然砂的轻质内隔墙板作为对照组。试验需要制备干硬性混凝土,根据JGJ 55—2011《普通混凝土配合比设计规程》计算得到对照组混凝土配合比为:m(水泥)∶m(细骨料)∶m(粗骨料)=1∶1.82∶2.73。水胶比为0.37,砂率为40%,配合比如表2所示。

表2 不同再生砖骨料替代率再生混凝土轻质内隔墙板的配合比

2.2 内隔墙板尺寸及制备流程

依据JG/T 169—2016《建筑隔墙用轻质条板通用技术要求》规定及工厂实际生产流程,使用再生砖骨料部分替代天然砂制备再生混凝土轻质内墙隔板的流程为:使用配料机将再生砖骨料、天然砂石、水泥、水、减水剂按照表2配合比投入搅拌机搅拌,直至手抓成团的状态;将拌合物通过皮带运输至挤压机,通过挤压机挤压成型内隔墙板;按照尺寸要求进行切割;然后将内墙隔板运输到养护窖养护8 h后出窖;运输到指定存放点存放。

3 轻质内隔墙板的力学性能试验及分析

3.1 抗压强度试验

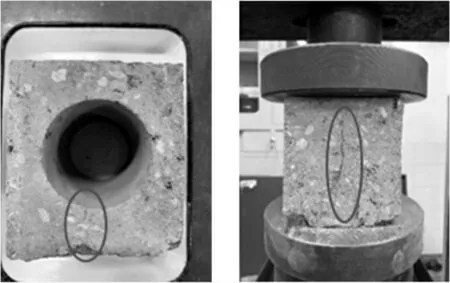

根据JG/T 169—2016中7.4.3条规定进行抗压强度试验。按标准要求沿条板的板宽方向依次截取厚度为条板厚度尺寸,试块尺寸为100 mm×100 mm×90 mm,以3块为一组样本(试件A、试件B、试件C),其破坏形态如图2所示。通过观察试验过程发现,试件的8个角会出现轻微的破坏,试件切断面会出现竖向裂缝,并且不断延伸;裂缝变化是试件表面处先出现竖向裂缝,后出现横向裂缝,最后部分试件会出现轻微鼓包现象,试件随之破坏,载荷不再增加。俯视已经破坏的试件,会发现孔肋上产生了裂缝,裂缝垂直于圆孔。

图2 试件的破坏形态

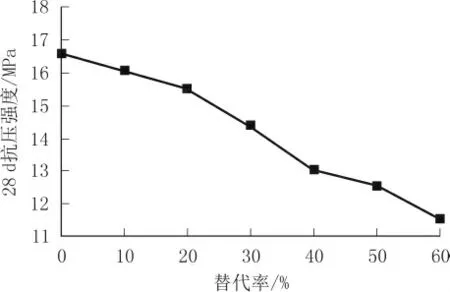

不同再生砖骨料替代率条件下试件的抗压强度如图3所示。

图3 不同再生砖骨料替代率条件下试件的抗压强度

由图3可知,再生砖骨料替代率从0增加至60%时,试件的抗压强度逐渐下降,其中替代率从20%增加至40%时试件的抗压强度下降速度相较其他阶段而言最迅速;在替代率为20%后,抗压强度下降较快,这是因为在替代率不是很大时对混凝土内部结构的影响小;当替代率达到一定程度时,开始对混凝土内部结构产生较大影响。对比替代率为20%前和后发现,试件的抗压强度下降速度在替代率大于20%后更大,从抗压强度考虑选择替代率为20%最合适;但是替代率低于40%时的抗压强度都是在13 MPa以上,达到工厂生产及JG/T 169—2016标准要求;为最大程度利用建筑废弃物,选择再生砖骨料替代率40%最合适。

3.2 均布荷载试验

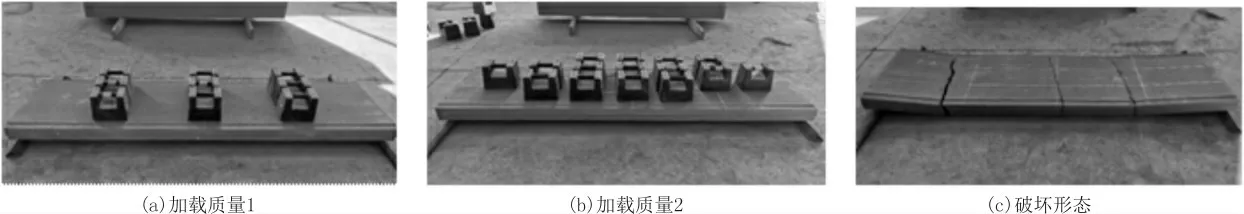

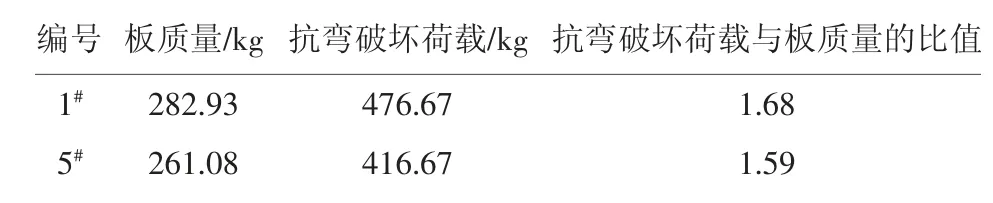

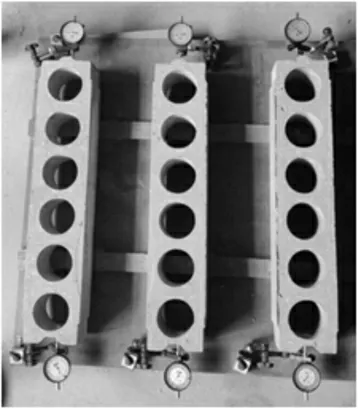

根据JG/T 169—2016中7.4.2条规定进行抗弯破坏荷载试验,试件尺寸为2400 mm×600 mm×90 mm。试验加荷过程如图4所示,加载方式为分级加载,每级加载不超过自重的30%。在抗压强度试验的基础上,再生砖骨料混凝土轻质内墙隔板的均布破坏荷载选取替代率为40%的3块墙板与3块对照组的墙板进行对比测试,数据结果如表3所示。

图4 加荷过程

表3 均布破坏荷载试验均值

由表3可知,1#和5#试件的抗弯破坏荷载与板质量的比值都大于1.5,符合JG/T 169—2016的规定,虽然相差不大,但是替代率为40%的混凝土轻质内隔墙板的抗弯破坏荷载有所降低,表明再生砖骨料能够相对降低内隔墙板自重,但同时也会降低抗弯破坏荷载,因为再生砖骨料的表面相比天然砂石粗糙多孔,吸水率更大,直接降低了混凝土水灰比,对水泥的水化反应产生较大影响。

3.3 干燥收缩试验

根据GB/T 30100—2013《建筑墙板试验方法》第14.3条规定,取3块(试件A、试件B、试件C)替代率为40%的再生砖骨料混凝土轻质内隔墙板,在每块墙板上截取1个干燥收缩试件,试验样品如图5所示,试验结果如图6所示。

图5 干燥收缩试验样品

图6 替代率为40%的再生砖骨料混凝土轻质内隔墙板干燥收缩曲线

由图6可知,替代率为40%的再生砖骨料混凝土轻质内隔墙板的干燥收缩值整体趋势为:在7 d内,干燥收缩值增长较迅速,7 d后内隔墙板的干燥收缩值增长相对缓慢,从第14 d开始,干燥收缩值趋于稳定。替代率为40%的再生砖骨料混凝土轻质内隔墙板试件干燥收缩最大值为0.38 mm/m,符合JG/T 169—2016中干燥收缩值≤0.5 mm/m的要求。

3.4 微观分析

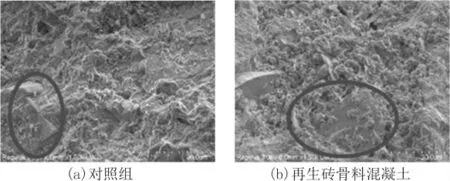

依据上述试验结果,选取替代率为40%的再生砖骨料混凝土进行微观分析,结果如图7所示。

图7 不同样品的SEM照片(×1500)

对比图7可知,相较于对照组,再生砖骨料混凝土水化反应产物没有明显不同,这表明,砖渣对胶凝材料的水化反应没有特殊干扰。再生砖骨料混凝土中的骨料呈片状相对更多,由于砖渣有部分片状物,使得骨料与胶凝材料之间的接触面更大,包裹性更强;但是也会出现更多的水泥石-集料界面。根据试件的抗压强度试验可知,相对包裹性而言,水泥石-集料界面对混凝土的抗压性能影响更大。这是因为水泥石-集料界面是水泥基材料结构中最薄弱的环节[18],在这个界面上由于水膜或气孔的存在,造成混凝土在此处形成更多的空隙和微裂缝。综上,与对照组相比,替代率为40%再生砖骨料混凝土存在更多水泥石-集料界面,这影响了再生混凝土的力学性能,且对抗压强度的影响大于对抗弯性能的影响。

4 结论

(1)再生砖骨料的替代率越大,内隔墙板切割试块的抗压强度下降幅度越大,说明再生砖骨料替代率对内隔墙板试块抗压强度有不利影响。当替代率由0增加至40%时,都高于JG/T 169—2016及工厂生产要求。

(2)当替代率为40%时,内隔墙板的均布破坏荷载有所降低但仍能符合JG/T 169—2016要求,其最大干燥收缩值也符合JG/T 169—2016要求。

(3)利用再生砖骨料部分替代天然骨料可行,在装配式内隔墙板中具有良好的应用前景。