稻蟹生态种养模式水稻栽植方式筛选研究

2023-02-08马亮董立强杨铁鑫潘争艳李志强孙富余

马亮 董立强 杨铁鑫 潘争艳 李志强 孙富余*

(1 辽宁省水稻研究所,沈阳 110101;2 辽宁省农业科学院植物保护研究所,沈阳 110161;第一作者:malhd@126.com;*通讯作者:laassfky@163.com)

辽宁省盘锦稻区地处辽河三角洲中心地带,适宜的气候条件、充足的水资源,以及独特的略偏碱性土壤,使得盘锦大米享誉全国[1]。中华绒螯蟹(Eriocheir sinensis)俗称河蟹,是我国久负盛名的特产,也是国内重要的水产养殖品种[2],因蟹肉鲜嫩多汁,富含人体必需氨基酸和不饱和脂肪酸,广受消费者喜爱[3]。但是,我国农业生产特别是水稻生产中,过量的化肥农药施用破坏了农业生态系统,污染了水资源,降低了稻米和河蟹的品质[4-5]。为了合理利用水资源,保证水稻和河蟹的品质,提高农民收入,20世纪90年代初开始,科研人员在辽宁省盘锦市进行了稻蟹种养研究[6]。经过多年研究,稻蟹种养技术通过减肥减药综合措施降低了稻田的农药污染,促进了稻蟹种养的快速发展,目前稻蟹种养模式面积已占辽宁省水稻种植面积的10%[7]。

稻蟹种养具有一水两用、一地双收、稻蟹共生等生态作用[6],促进了土壤中有效物质的利用率[8-9],提高了稻米品质[10-12]。随着水稻全程机械化的普及和农村务农人员的匮乏,“盘山模式”中的环沟、大垄双行栽插水稻模式[13-14]已成为机械化操作推广应用的瓶颈。为解决稻蟹种养过程中机械化及其他环节存在的矛盾,实现稻田种植养殖并重、种植养殖有机结合,实现稻蟹双丰收的目的,本研究以中华绒螯蟹和盘锦稻区主栽品种盐丰47 为材料,根据插秧机的构造,设置了不同的“n∶空”水稻栽植方式,探讨不同水稻栽植方式下水稻和河蟹产出比以及经济效益,为辽河三角洲农民增收、稻蟹生态种养模式的推广提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 供试材料

水稻品种选用盐丰47,种子由辽宁省水稻研究所提供。河蟹品种选用中华绒螯蟹,蟹种由辽宁省盘山县河蟹研究所提供。

1.2 试验设计

本试验于2021年4—10月在辽宁省盘锦市盘山县坝墙子镇姜家村(40°40'~41°27' N、121°31'~122°28'E)北方稻蟹种养示范基地进行。设置2 个对照处理:水稻单一种植模式(CK)和普通稻蟹生态种养模式(CKERC)。在普通稻蟹种养模式基础上设置3 个稻蟹生态种养水稻比空栽植模式,即机械插秧每插秧若干行(n)预留出1 条空行,称之为“n∶空”模式:稻蟹生态种养水稻“6∶空”模式(ERC-6)、稻蟹生态种养水稻“12∶空”模式(ERC-12)和稻蟹生态种养水稻“18∶空”模式(ERC-18)。水稻栽植规格30 cm×18 cm。3 个比空栽植模式在水稻机械插秧后7 d,利用专用机械在空行处开出宽30 cm、深20 cm 的养殖沟,供河蟹栖息。每个处理3 次重复,每个重复面积667 m2。

利用工厂化育苗方式培育秧苗,采用久保田2ZGQ-6D1 型插秧机移栽,2 个对照处理本田按当地农民习惯管理:施2 次肥,即底肥750 kg/hm(2N 含量为250 g/kg、P 含量为150 g/kg、K 含量为120 g/kg),分蘖肥总量为尿素150 kg/hm2、硫酸铵150 kg/hm2、硫酸钾112.5 kg/hm2。稻蟹种养模式本田按稻蟹综合种养化肥农药生态减施技术模式管理[7,11]:在秸秆还田的基础上,于稻田旋地时一次性侧深施用稻蟹田专用肥900 kg/hm(2含14%的N,5%的P 和6%的K),中后期不再施肥。

稻蟹种养稻田河蟹放养密度为7 200 只/hm2(雌雄各半),各小区水管进出口捆绑尼龙防逃网,防止河蟹外逃,防逃网内田埂上每隔3 m 设置1 个投料点便于河蟹固定取食,生育期内河蟹饵料用量约250 g/只,各试验小区每次投放相同质量饵料。

1.3 数据调查

10月1日收获水稻测产,同时采集考种稻穗,CK和CK-ERC 分别是3 点取样,每个点连续取5 丛长势一致的水稻。ERC-6 分别在边1 行(紧邻空行,依次类推,下同)、边2 行和边3 行设置取样点。ERC-12 分别在边1、边2、边3、边4、边5 和边6 行设置取样点。ERC-18 分别在边1、边2、边3、边4、边5、边6、边7、边8 和边9 行设置取样点。每个取样点均3 次重复,每次重复取5 丛长势一致的水稻,稻穗自然风干后测定产量构成因素(结实率、千粒重、实粒数和有效穗数)和品质构成因素(糙米率、精米率、整精米率、垩白粒率、蛋白质含量和直链淀粉含量)。

水稻收获前10 d 收捕河蟹,收捕后按照河蟹种类(雄蟹和雌蟹)计数,随机选取雌蟹和雄蟹各30 只测定河蟹质量,算出雌蟹和雄蟹产量。

1.4 数据处理

试验数据使用Excel 2007 汇总计算,SPSS 19.0 软件进行分析。

2 结果与分析

2.1 不同处理对水稻产量及构成因素的影响

由表1可知,与CK 相比,CK-ERC 增加了水稻产量,而ERC-6、ERC-12 和ERC-18 处理的理论产量分别比CK-ERC 降低10.30%、3.61%和2.71%,分别比CK 降低8.39%、1.57%和0.65%。稻蟹种养模式显著增加了水稻的有效穗数和千粒重,与CK 相比,ERC-6 和ERC-12 处理的有效穗数分别显著增加8.94%和4.70%,ERC-6 和ERC-12 处理的千粒重分别显著增加4.06%和2.96%。

表1 不同处理对水稻产量及产量构成因素的影响

由表2可知,边行增加了水稻的有效穗数、每穗实粒数、千粒重和结实率。与CK-ERC 相比,ERC-6、ERC-12 和ERC-18 的边行有效穗数分别极显著增加了20.29%、18.24%和12.98%。可见,比空稻蟹生态种养模式主要通过边行有效穗数和千粒重增加弥补因空行减少的产量。

表2 比空稻蟹生态种养模式的不同行对产量构成因素的影响

2.2 不同处理对水稻品质的影响

由表3可知,与CK 相比,CK-ERC、ERC-6 和ERC-12 处理整精米率分别显著增加2.62%、2.01%和5.59%,ERC-18 处理增加1.01%;与CK 相比,ERC-6、ERC-12、ERC-18 和CK-ERC 处理的蛋白质含量分别显著降低8.88%、7.01%、5.82%和3.75%;与CK 相比,CK-ERC、ERC-6 和ERC-12 处理垩白粒率显著降低,直链淀粉含量显著增加。

表3 不同处理对稻米品质的影响(单位:%)

2.3 不同处理对河蟹产量的影响

如表4所示,与CK-ERC 处理相比,稻蟹生态种养水稻比空栽植模式增加了雄蟹的数量、总质量和回捕率,ERC-6 处理分别显著增加13.09%、21.88%和13.08%,ERC-12 处理分别显著增加8.17%、28.13%和8.17%,ERC-18 处理则分别增加4.63%、12.5%(显著)和4.63%(显著)。与CK-ERC 处理相比,ERC-12 和ERC-18 增加了雌蟹的数量和质量,但差异不显著。

表4 不同处理对河蟹数量和产量的影响

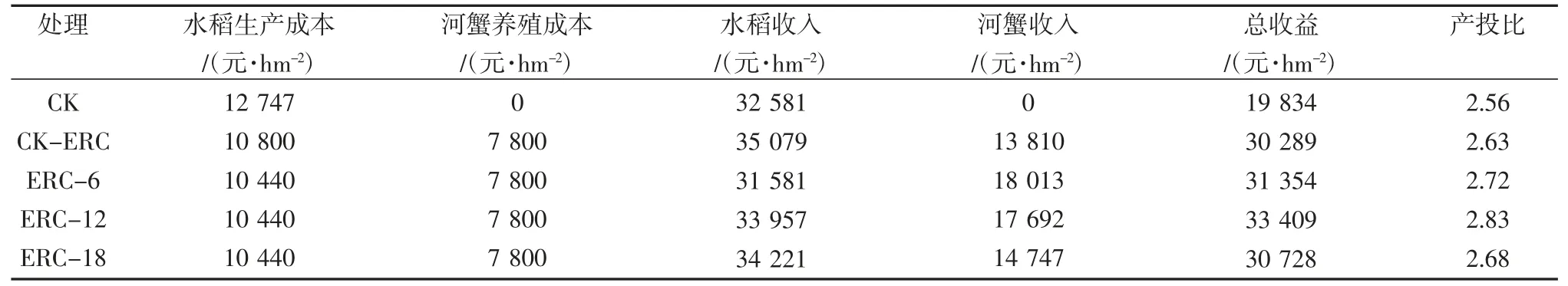

2.4 稻蟹生态种养经济效益评价

由表5可知,与CK 相比,稻蟹生态种养模式总收益增加,其中,水稻收益以CK-ERC 处理最高,其次是ERC-12 处理;河蟹收益以ERC-6 处理最高,其次是ERC-12 处理;总收益表现为ERC-12>CK-ERC>ERC-18>ERC-6>CK,ERC-12 处理比CK 增收13 575 元/hm2,比CK-ERC 增收3 120 元/hm2。ERC-12 处理的产投比最大,为2.83。

表5 不同处理的经济效益分析

3 结论与讨论

河蟹喜欢聚集在较为潮湿的洞穴中[15],为了满足河蟹与水稻在水稻收获前和谐共生,需优化稻蟹种养模式。本研究根据插秧机的行播数设置了以6 为基数的比空栽培模式,3 个比空栽培模式空行所占面积分别占总面积的14.29%、7.69%和5.26%。本研究结果表明,与单一种植水稻模式相比,普通稻蟹种植模式水稻产量提高;稻蟹生态种养水稻“6∶空”模式、稻蟹生态种养水稻“12∶空”模式和稻蟹生态种养水稻“18∶空”模式的水稻产量比普通稻蟹种植模式仅分别减少10.30%、3.61%和2.71%,3 个比空栽植模式每组边行有效穗数分别增加20.29%、18.24%和12.98%,说明比空栽植模式通过增加水稻边行分蘖数减少了一部分因空行引起的水稻产量损失。

稻蟹种养模式通过河蟹取食杂草及饲料过腹粪便代替一部分化学养分,减少了化学养分的投入量,提高了养分利用效率[16]。本课题组前期研究表明,稻蟹生态种养模式在保证水稻产量的前提下,提高了稻米的品质[11,17]。本研究结果也表明,稻蟹种养模式增加了稻米的食味品质。

本研究设置的空行增加了透光率和水温,使得养殖沟中的水质更为恒定,更有利于河蟹的生存,进而增加了河蟹的回捕率[18]。与普通稻蟹种养模式相比,3 个比空栽植模式的河蟹质量和规格均有提高,综合分析水稻和河蟹收入发现,稻蟹生态种养水稻“12∶空”模式的水稻和河蟹的产量及品质较为协调,收益比普通稻蟹种养模式增加3 120 元/hm2,比水稻单一种植模式增加13 575 元/hm2,是稻蟹生态种养较优的水稻栽植模式。