场、坝与卫、司

——川滇黔界邻地区的军政中心与市场中心

2023-02-07赵世瑜

赵世瑜

(北京大学 历史系, 北京 100871)

由于施坚雅的杰出贡献(1)施坚雅:《中国农村的市场和社会结构》,史建云、徐秀丽译,北京:中国社会科学出版社,1998年;W. Skinner, Rural China on the Eve of Revolution, Sichuan Fieldnotes, 1949—1950, S. Harrell and W. Lavely eds., Seattle:University of Washington Press, 2017.,对西南地区的场的关注日益增多(2)如李德英:《民国时期成都平原乡村集镇与农民生活——兼论农村基层市场社区理论》,《四川大学学报(哲学社会科学版)》2011年第3期;何凯:《“场权”、“市息”与乡村社会——以1939年南部、阆中两县对双柏垭场管辖权的争夺为例》,《江汉论坛》2017年第5期,等等。;与此相关联的,是对市场机制在传统中国社会结构中所扮演角色的讨论(3)如史建云:《对施坚雅市场理论的若干思考》,《近代史研究》2004年第4期;刘永华:《传统中国的市场与社会结构——对施坚雅中国市场体系理论和宏观区域理论的反思》,《中国经济史研究》1993年第4期;王笛:《跨出封闭的世界——长江上游区域社会研究(1644—1911)》,北京:中华书局,2001年;任放:《中国市镇的历史研究与方法》,北京:商务印书馆,2010年,等等。。像施坚雅一样,只要是在四川及云贵等西南地区生活过一段时间的人,都会对乡村地区的场留下深刻印象,所以不仅施坚雅在1949年调查之时会改变其研究计划的初衷,同时也另有他人对此著书立说(4)如伊莎白、俞锡玑:《兴隆场——抗战时期四川农民生活调查(1940-1942)》,邵达译,北京:中华书局,2013年;以及前引李德英文中提及的脱鲁岱的《四川中和场调查》和燕京大学社会学系学生的毕业论文,等等。。鉴于论者多集中于近代中国的讨论,而施坚雅对四川集场的观察和论述也较少追溯更早的年代,本文选取了川滇黔交界的叙永地区为个案,对场与区域历史发展整体脉络的关系做一点粗疏的勾勒。

一、从《叙永厅志》的记录说起

叙永位于四川盆地和云贵高原过渡带的中低山地,明代该地区属永宁宣抚司和永宁卫,在明末清初,两者被先后分别改为叙永厅和永宁县,属叙州府,现属四川省泸州市。叙永的市场发育程度当然不如、而且其发展晚于四川盆地的腹心地区,也不如沿江口岸,至少是具有与后者非常不同的特点。

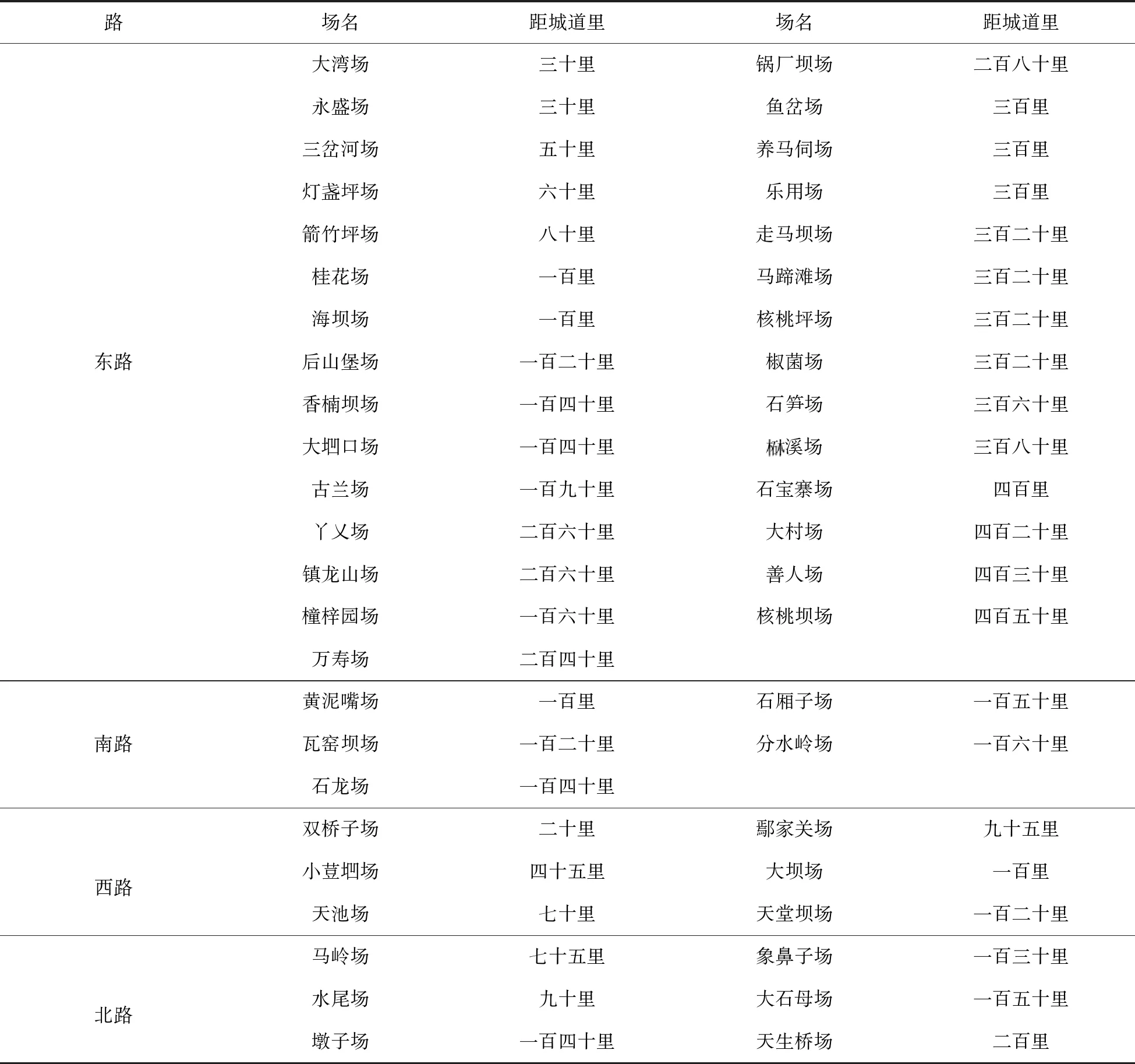

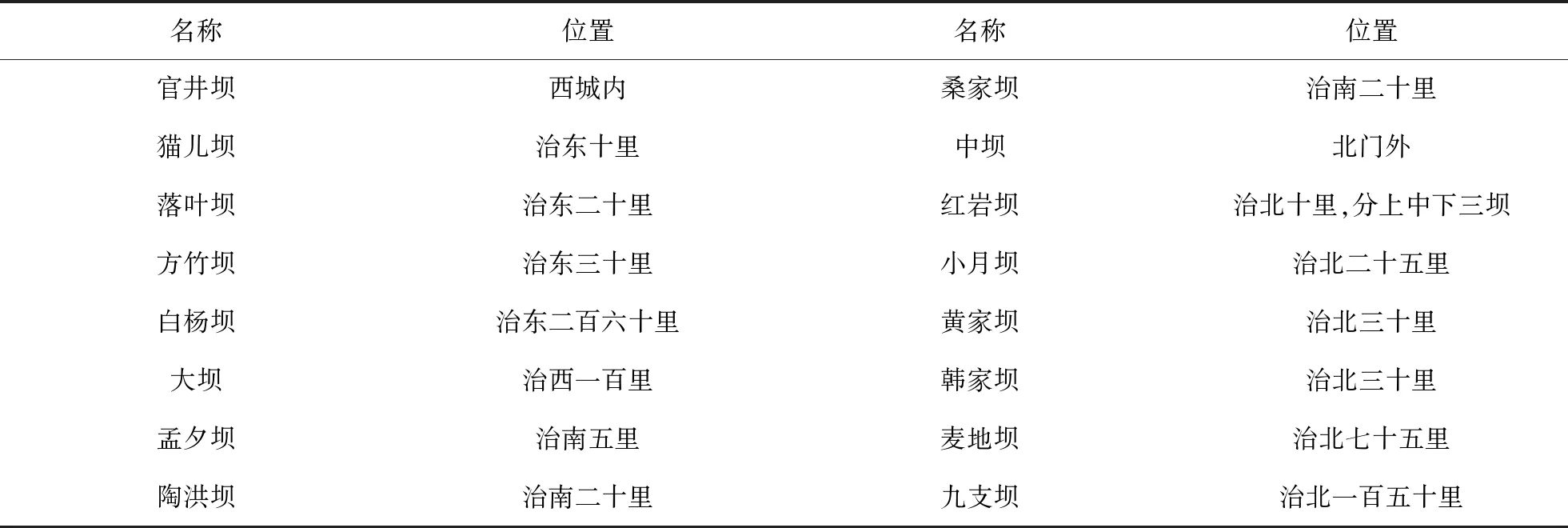

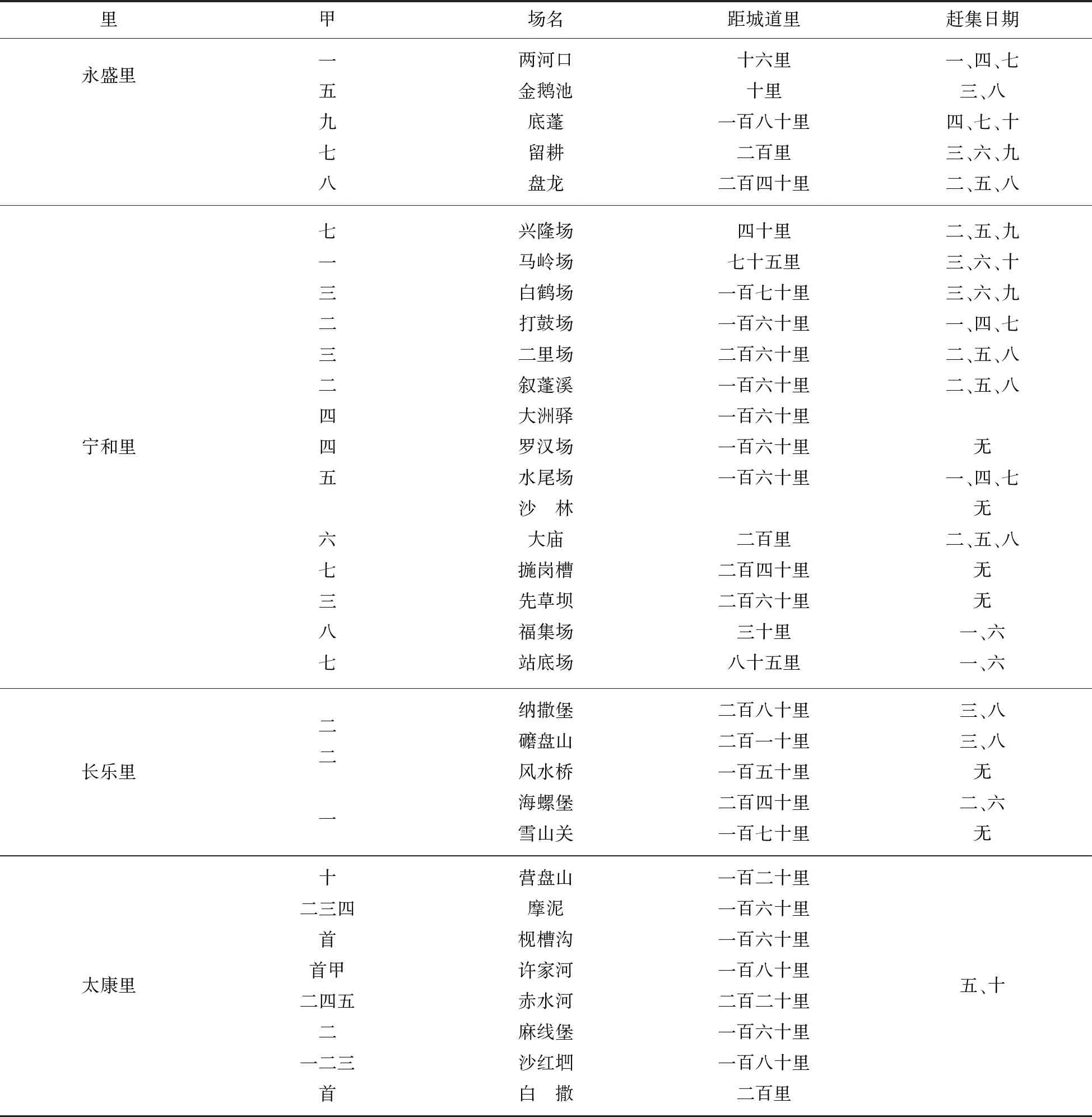

康熙《叙永厅志》对境内的场没有任何描述,这当然不是因为此时完全没有场的存在,只是因为“三藩之乱”刚刚平息不久,这里曾经历了明清之际的战乱破坏,百废待兴,所以地方志编纂十分简略,只有两卷。但到乾隆时期开始编纂、嘉庆时成书的《叙永厅志》,便记录了场的存在,具体情况见表1:

表1 清代中叶直隶叙永厅的场(5) 表据周伟业修,褚彦昭等纂:嘉庆《直隶叙永厅志》卷十一《关隘志》,嘉庆十七年(1812)刻本,第2页下-第10页上。

如果我们相信地方志的记录是比较准确的,甚至无须地图,我们就可以发现一个奇怪的现象:在乾嘉时期,厅治以东的场的数量是29个,是其他三个方向的场的数量的4—7倍。这是地形横长而治所偏西的原因导致的吗?显然不是。即使清代叙永厅所辖范围比今天的叙永县大,但也不会出现横长的状况。是境内的地貌存在很大差异所致吗?有这方面的因素,但并不突出。这里大多数地区为中低山地,最高海拔1902米,最低海拔247米,东南较高而西北较低。如果说大量的场分布在较高的山地,或较高的山地分布着较多的人群的话,那就挑战了固有的常识。

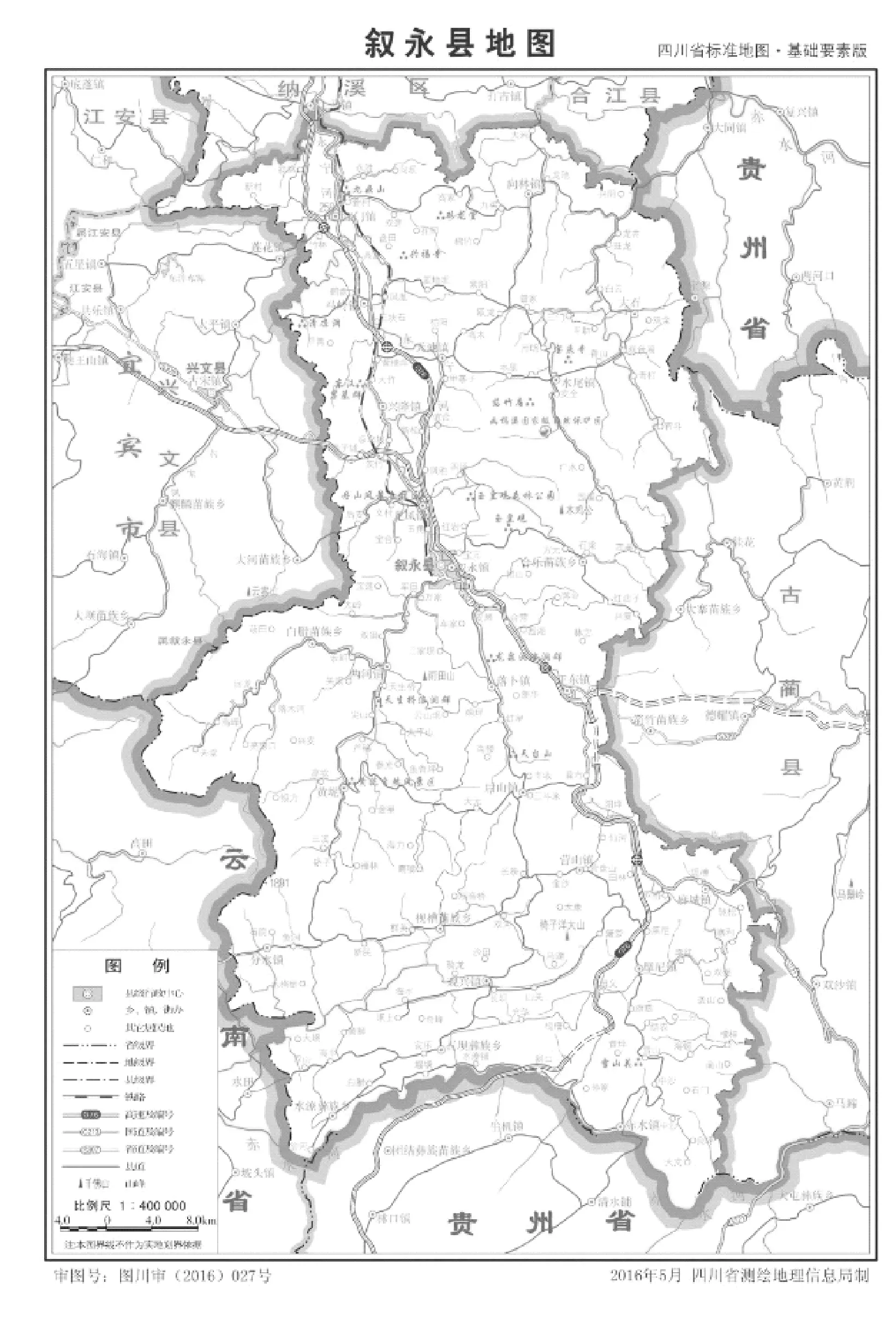

图1 当代叙永县域及其乡镇

如果我们观察今天叙永县域的周边环境(见图1),可知其北部是泸州市,东部是宜宾市的长宁、珙县和兴文,西南毗邻云南的威信、镇雄,南部是贵州的毕节,东部是属泸州的古蔺。从四川进入贵州和云南的通道,东路可以直接南下进入遵义,然后到达贵阳,不必经由叙永的地域;但从叙永向南或向西南,可以经镇雄或毕节,再向西南抵达昆明,所以西路对叙永来说似乎是更重要的通路,叙永本地市场更应向西部偏移。

之所以出现这种与我们的常识理解冲突的现象,主要的原因是,虽然东部的平均海拔略高于西部,但前者的坝子即山间小平原或小盆地却多于后者,有利于场的存在。另一个可能的原因是,清代的叙永厅是明代永宁宣抚司的地盘,不仅地盘较大,包括了日后的古蔺县和贵州的一部分,其东紧邻赤水河畔的仁怀,距离遵义只有数十公里,由此可经遵义到贵阳,然后向西经安顺、曲靖至昆明,所以清代叙永厅境内场的分布以东部为多,也是可以理解的。第三个可能是方志编者有意将西部的场置于对永宁县的记述中,两者合并起来看,就不显得那么分布不均。但还有一个可能,就是本文试图表明的,这里的场并不一定大量分布在海拔较低、地势平坦的坝子中,会有一些场出现在海拔较高的、甚至空间逼仄的地方。

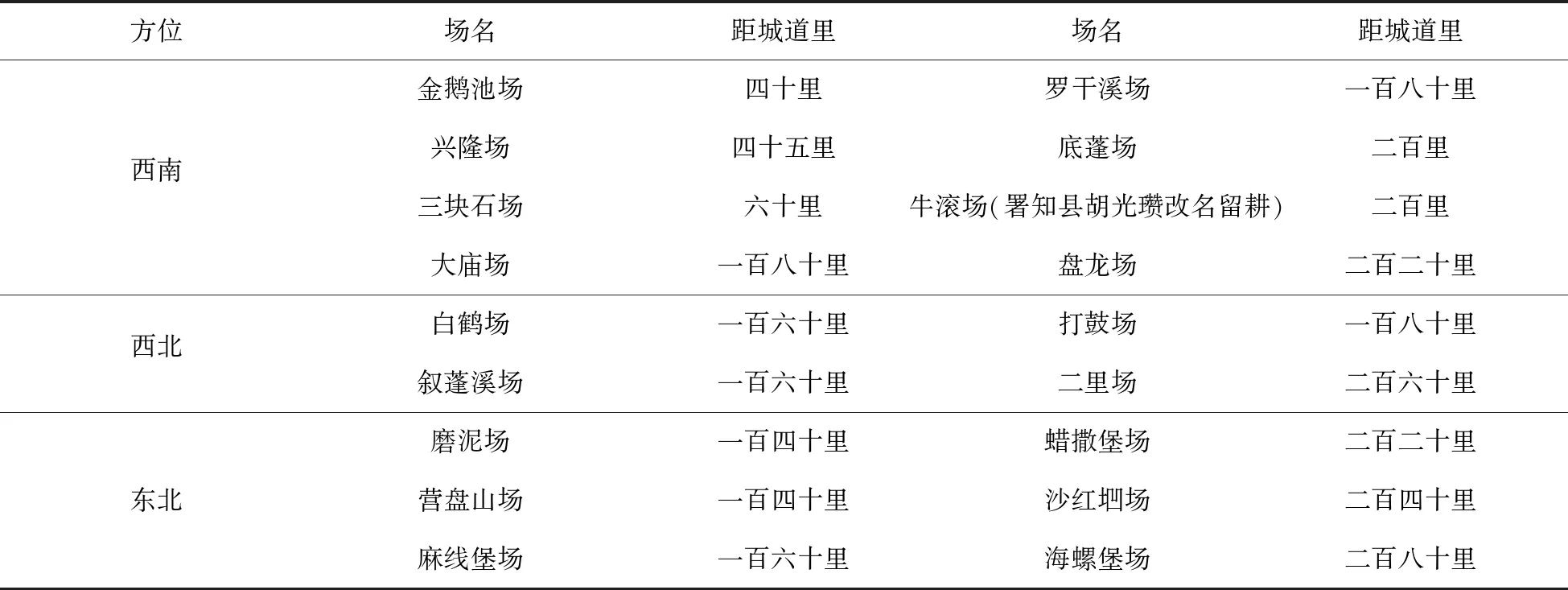

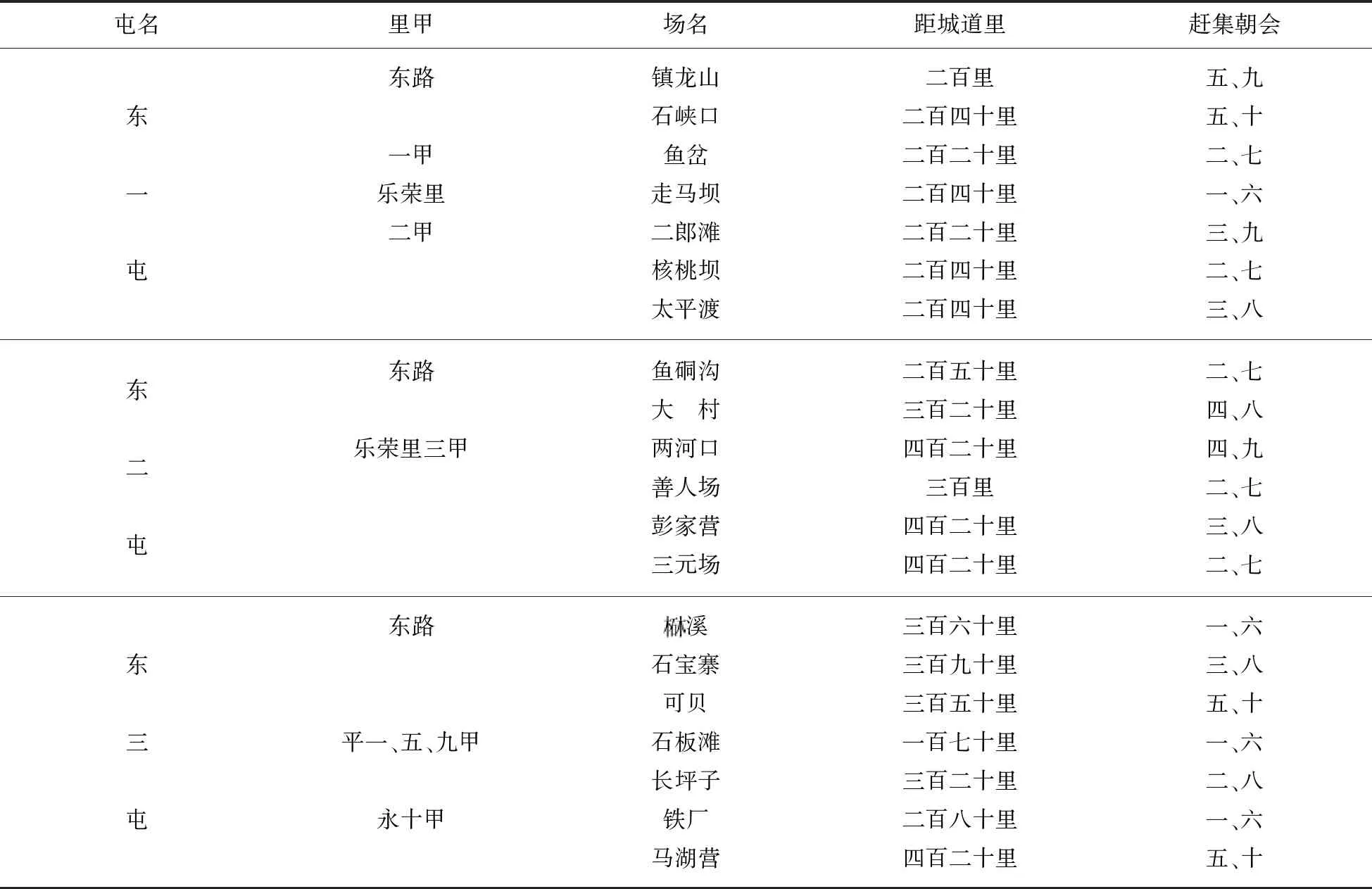

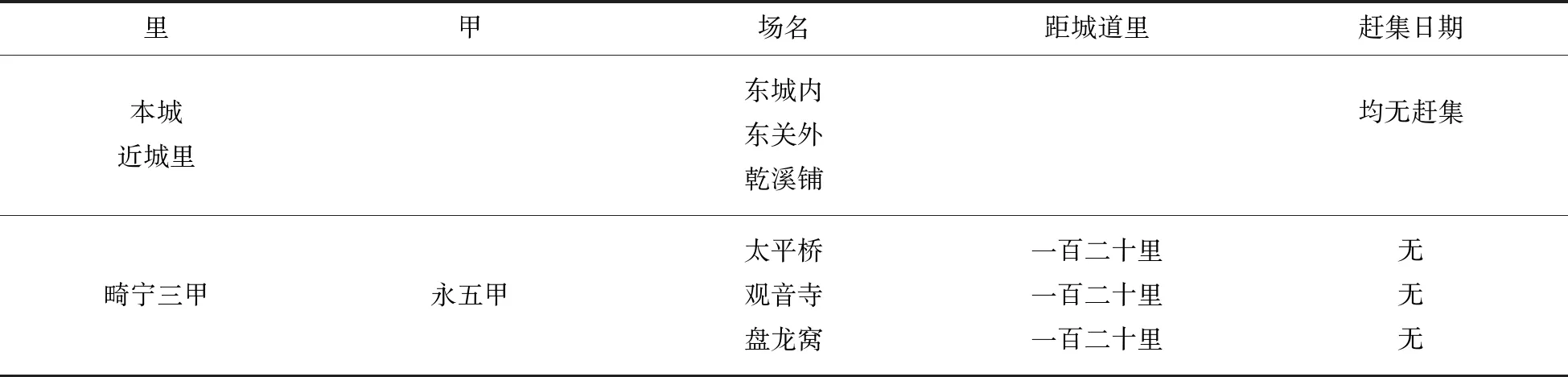

由明代永宁卫改置的清代永宁县治虽与叙永厅同城,且永宁县属直隶叙永厅,但二者之间还是有明确的疆域分界:“永宁县,东西距三百四十里,南北距二百里。东至赤水河,交贵州毕节县界,二百六十里;南至天生桥,交叙永厅界,四十里;西至牛滚场,交直隶泸州江安县界,八十里;北至打鼓场,交直隶泸州界,一百六十里;东南至石厢子,交叙永厅界,一百六十里……”(6)周伟业修,褚彦昭等纂:嘉庆《直隶叙永厅志》卷四《疆域志》,第1页下-第2页上。很明显,清代永宁县的县域在靠西侧的狭小地域。因此,由于从属关系,这部厅志又记录了永宁县的场,具体情况见表2:

表2 清代中叶永宁县的场(7) 表据周伟业修,褚彦昭等纂:嘉庆《直隶叙永厅志》卷十一《关隘志》,第2页下-第10页上。

很明显,永宁县的场主要集中在西部,在东部的则偏北,而这正与主要辖区在东部和南部的叙永厅的情况形成互补,大体形成空间上的分布均衡。所以,对本地的了解,不能只了解叙永厅的情况,还要将它与永宁县的资料并读,因为清代叙永厅和永宁县是一个地域上的整体。

不过,对清代方志中记录的这些场的情况也不能一概而论或估计过高。乾隆后期的永宁县知县祝万年在任期间曾四处踏访,写下不少诗歌,如《剌撒堡道中》:

来往荒山顶,艰危一叹吁。注坡蛇赴壑,盘岭蚁穿珠。人迹争飞鸟,吾生付仆夫。猓苗夸捷足,相视且睢盱。

又如《海螺堡》:

四山围若瓮,数姓聚成村。老屋依岩起,平田带水屯。比邻饶竹木,隔巷纵鸡豚。差喜风淳朴,停舆欲细论。

再如《摩泥》(明时筑小石城于此,今废址尚存):

要害川南地,摩泥扼吭横。关浮天际雪(上为雪山关),树老柳边营(下为营盘山)。地瘠无殷户,时平有废城。频来劳父老,扶杖又相迎。(8)周伟业修,褚彦昭等纂:嘉庆《直隶叙永厅志》卷四十三《艺文志》,第24页下-第25页下。

这几个地方都是明代所城所在地,也都是表2中记录设场的地方,但是交通极其不便,虽然当地彝族人、苗族人在山路上健步如飞,但祝万年本人已把性命托付给他的仆人了。海螺堡应该是个山间的坝子,聚落规模很小,居民依然耕作着当年的屯田。摩泥是明代的千户所,是入滇的乌撒道中咽喉,但在乾隆时期却已“地瘠无殷户”,看不到一个市场中心的景象。在本文末附录的表5、表6中,清末蜡撒堡和海螺堡的场还有固定的场期,但是摩泥和雪山关的场期就没有记录了。由是可知,尽管并非方志记载的所有场都是这种情况,但显然不能以一样的眼光来看待这些方志的记录。

二、明代二元体制的遗产

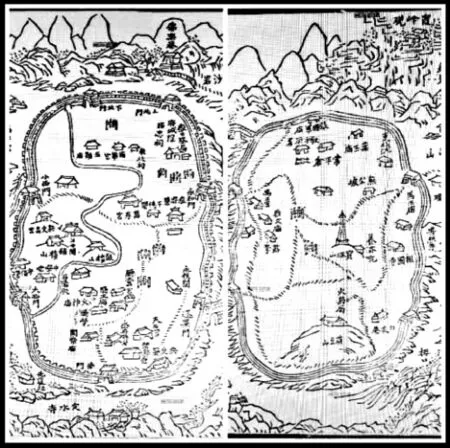

在另文中,我已讨论过明代在这一地区的卫—司二元管理体制问题,知道在这里设立了同城的永宁卫(属贵州都司)和永宁宣抚司(属四川)(参见图2),以及南边的赤水卫、摩尼所、普市所,西边的九姓长官司和太平长官司,也知道在明末“奢安之乱”后改土归流,永宁土司被裁撤,改为叙永厅。清初卫所裁撤,永宁卫改永宁县(康熙二十六年,1687),属贵州威宁府管辖,雍正五年(1727)因管理不便,改隶四川叙州府,明代的卫、司同城就变成了县、厅同城(9)参见覃影:《边缘地带的“双城记”——清代叙永厅治的双城形态研究》,《西南民族大学学报(人文社科版)》2009年第11期;赵世瑜:《卫所军户制度与明代中国社会——社会史的视角》,见《在空间中理解时间——从区域社会史到历史人类学》,北京:北京大学出版社,2017年,第50-77页;赵世瑜:《亦土亦流:一个边陲小邑的晚清困局》,见赵世瑜:《在空间中理解时间——从区域社会史到历史人类学》,第433-455页。,治所之间由永宁河相隔(参见图3)。

因此,清代直隶叙永厅的管辖范围,就包括了今天四川泸州市下属叙永县、古蔺县和纳溪县的部分,宜宾市下属兴文县的部分,以及贵州毕节市、习水县、仁怀县和云南威信县的部分。由于雍正八年(1730)后叙永厅成为直隶厅,永宁县归其管辖,这个范围就包含了永宁县域。

图2 明代的永宁宣抚司和永宁卫

明初永宁卫的设置具有很重要的作用。“明洪武十三年,设卫隶黔,弹压宣抚,修建石城”(10)宋敏学修,袁斯恭等纂:康熙《叙永厅志》卷一《城池》,康熙二十五年(1686)刻本,第10页上。,说明在制度上土司是受卫所节制的。“明洪武五年,指挥杨广率宣抚奢禄肇筑城”(11)周伟业修,褚彦昭等纂:嘉庆《直隶叙永厅志》卷十《城池志》,第1页上。,也说明了这一点。但最为重要的,是其在明初开通水道和采办皇木中的作用:

按旧志云,明洪武之前,南中不宾,斧斤无得而入焉。至洪武初,册封蜀王,营建藩府,皆取蜀材。永乐四年,诏建北京行宫,勅工部尚书河南宋礼督木,先后凡五入蜀,监察都御史顾佐亦以采木至蜀,少监谢安在蔺州石夹口采办,亲冒寒暑,播种为食,二十五年始还。(12)宋敏学修,袁斯恭等纂:康熙《叙永厅志》卷二《木政》,第34页。

谢安为明正统时人,为采办皇木,在今泸州古蔺的石夹口经营了二十余年,说明当时采木量极大。“石夹口十丈硐为宣抚旧隶,乃产楠木之所。明崇祯三年改土设流,将石夹口一带奉拨与川东威远卫。皇清康熙元年内裁卫,凡卫蜀地方与石夹口俱已归并仁怀县讫”(13)宋敏学修,袁斯恭等纂:康熙《叙永厅志》卷二《木政》,第34页上。,说明这里原属土司地盘,明末以后归属卫所。但西南各地多设卫所、土司,故采木除役使民夫外,也多利用卫所军士。

方志中收有《王重光传》,传主曾为明中叶贵州布政司参议,“其入黔分守贵宁、安平,后先三载,多惠政,独平蛮、督木二事最著”(14)周伟业修,褚彦昭等纂:嘉庆《直隶叙永厅志》卷四十三《艺文志·王重光传》,第30页上。。嘉靖时,永宁土司下属落洪地方“蛮杜皮以私忿杀其贼张狗儿,合黑、白两种蛮三万,寇塞当路,焚庐舍厩……时新营三殿,贵州当采木,木产诸苗,而以羿蛮故,方命大司空,莫知计所出”(15)周伟业修,褚彦昭等纂:嘉庆《直隶叙永厅志》卷四十三《艺文志·王重光传》,第30页。。王重光说降了当地苗民之后,继续留下采木。“随山刊木,渡峡口、大落包、雾露沟,即土人所不到,无不备至。山则缀钉履,水则乘一木渡,濒于死者数矣,有王、张两指挥者相继卒”(16)周伟业修,褚彦昭等纂:嘉庆《直隶叙永厅志》卷四十三《艺文志·王重光传》,第32页下。,说明采木确实动用了军队。

虽然皇木采办劳民伤财,使大量原始森林消亡,但另一后果是建立了川黔滇地区通过长江水道与腹地的联系,虽然最初是动员军队向地方强征物料,但到晚明以降也使外来移民大量进入这些山地进行拓垦,跨地域的市场网络开始建立起来。

洪武十三年(1380),朱元璋命景川侯曹震治理从陕西宝鸡到汉中、贵州从永宁到云南曲靖、四川从保宁到利州等几条重要水道,用杨慎的话说,“川陕云贵四处,东西南北广轮,经纬五千余里。置驿奠邮,榰桥架栈,划险为平,通夷达华,航鲸波而梯鸟道,去嵽嵲而就夷庚”(17)周伟业修,褚彦昭等纂:嘉庆《直隶叙永厅志》卷四十三《艺文志·景川曹侯庙碑记》,第58页上。,目的是强化帝国对西南地区的控制。其中永宁这一段最为险恶,所谓“其间水之险恶者,莫甚于永宁。其滩一百九十五处,至险有名者八十二(《明史》作十二)。石大者凿之,水陡者平之,使舟楫得以通焉”(18)周伟业修,褚彦昭等纂:嘉庆《直隶叙永厅志》卷四十三《艺文志·开永宁河碑记》,第57页上。。

曹震接到的谕旨是:“谕景川侯曹震前往四川永宁开通河道,合用军民,四川都司、布政司、贵州都司即便调拨,大小官军悉听节制,如制奉行。钦此。”(19)周伟业修,褚彦昭等纂:嘉庆《直隶叙永厅志》卷四十三《艺文志·开永宁河碑记》,第56页上。所以他在工程中“统计用军三万五千,夫四万五千”(20)周伟业修,褚彦昭等纂:嘉庆《直隶叙永厅志》卷四十三《艺文志·开永宁河碑记》,第57页下。。永宁河发源于叙永与云南昭通威信交界之尖山子(后文还将提及),上游称清水河,北流至城,明代卫城与司城即在河两侧,有二桥连接。其再下接纳溪水,在泸州汇入长江干流。正是因为这条水路的打通,使叙永成为川南、滇东、黔北三省界邻地区的物资集散地。本文讨论的场、坝的发展,必须在这个背景下得以理解。

图3 永宁宣抚司与永宁卫治所

因此,在明代,永宁卫的势力要大于永宁土司的势力,直至清代,土司与卫均已裁撤,甚至在卫改县之后,原地域要从属于在土司地盘上设立的叙永厅,但卫人的势力仍然很大,原来作为卫城的西城也远比曾作为司城的东城要繁华:

永旧隶蜀,古宣抚奢氏彝穴,壤接黔圉。明洪武十三年于其穴设卫隶黔,遂名。以宣抚永宁之名,取川属诸邑之工,以建两城;割川属诸邑之田,以食军伍,俾得控制。天启辛酉岁,奢乃叛。崇祯辛未岁,川师削平。易宣抚为永宁厅,编土地为九里,附川之戎郡。噫!设卫控奢,奢叛且平,复何为哉!当路泥成制,议令川贵同城,有欲复宣抚之学者,旋寝于乱。且令其合学,暂附黔卫,东城宣抚学宫遂为卫有。国朝今上四年,卫人启城税之竞,川巡臬杨公应魁因有分学之请。(21)宋敏学修,袁斯恭等纂:康熙《叙永厅志》卷二《艺文·永宁文庙碑记》,第47页。

按照碑文作者的看法,当永宁土司改为叙永厅后,用来控制土司的永宁卫也没必要继续存在,但是当政者不能改变旧制,依然卫、厅同城。原土司的学校应该变为厅的学校,也不能实现,东城的土司学校便为卫人控制。直到康熙四年(1665)卫人提出应由卫城即西城征收川税,分巡道杨应魁才提出分别设学的建议。卫人的强势地位是明代的历史情势所决定的,直至康熙中叶卫所裁撤之后,虽然这种强势大为减弱,但其在地方社会结构上的影响却依然无法轻视。

卫—司二元体制的遗产又不止如此。在明末改土归流之后,这里的治理方式仍具有浓厚的卫所色彩,即在一定时间内,并非论者论及的“州县化”,而多少有点“卫所化”,作为一种过渡的形态。原来土司占据的坝子就被卫所接管:

以龙场坝壤接水西,且永属正西北肇卧、泥河、岩上、岩下、水潦等处,俱系猓猡犭羿子、蔡家苗子,彝俗未改,情犹叵测,崇祯壬申修建土城,设守备一员、兵五百防之。以大坝接壤镇雄,且民皆都长、苗子,又接兴文县属五村都彝,厥性难驯,崇祯壬申修建石城,设守备一员、兵八百防之。(22)宋敏学修,袁斯恭等纂:康熙《叙永厅志》卷二《筹边》,第36页下。

永宁宣抚司虽然改为叙永厅,而且设置了里甲,但又“分为四十八屯,凡归顺有功土目,量功大小,授以副、参、游、守职衔,分董厥赋,名曰屯将。无事率民以耕,有事奉调以出”(23)宋敏学修,袁斯恭等纂:康熙《叙永厅志》卷二《筹边·平蔺设流记》,第39页下-40页上。。即将原来奢氏、安氏土司下属的土目,纳入军队的系统,实际上是让他们负责管理屯田。据说顺治元年(1644)孙可望途经此处时,“各屯将被戮者过半,死亡相继,今无余矣”(24)宋敏学修,袁斯恭等纂:康熙《叙永厅志》卷二《筹边·平蔺设流记》,第40页上。。故此,到清中叶以后,还可以看到较大数量的屯田在册:

直隶叙永厅,原载屯旱田一千零七十九顷八十五亩九分七厘六毫三丝一忽一微二尘九纤三渺;永宁县,原载屯田六万零六百八十四亩;又普市厅,屯科田三千五百八十五亩三分;赤水河,屯旱科田一百顷八十五亩三分四厘五毫。(25)周伟业修,褚彦昭等纂:嘉庆《直隶叙永厅志》卷二十《屯田志》,第1页上。按嘉庆《直隶叙永厅志》卷八《田赋志》的记载,叙永厅雍正六年清丈的结果是2049顷多,永宁县雍正九年、十一年清丈结果是422顷多,所以两地屯田的比例是很高的。

在一个明代的时候被视为“邑大于斗,山多于田,兽多于人”的地区(26)参见宗让纂修:康熙《兴文县志》卷一《序》,康熙二十五年(1686)刻本,第4页上。,不多的平坦坝子,多为卫所占有,如康熙《叙州府志》记述叙南卫,“凡武职一员,皆食有田。时当开创,各属腴田听其自择”(27)何源浚纂修:康熙《叙州府志》卷三《屯田》,康熙二十六年(1687)刻本,第49页下。。早期的许多场、坝就存在于这一二十万亩的屯田区中。

根据光绪三十年(1904)前后编的《青阳张氏族谱》,居住在今天古蔺二郎镇白杨坝(见表3)的入川始祖大和公在明代移住本地:

原籍南京紫南府,明万历时职居御史,因直谏犯颜,谪为蜀之富顺令。后值京师屡叛,是以忘返□都,就县之玉镇乡寨子山黑岩下而家焉。未几变起,余夷祖乃率侄可禄公创业白杨坝,孰知夷势猖獗,禄公单骑穷追,遇难于邑之慈竹湾,非为子孙创业,何以至此。……遗三子,长可止,为白杨屯长,闾里之人皆宗之。次可仕,又其次可祯……恕公即祯公子也……官永乐时都司,适蒙恢剿全蜀,太子太保锦江侯王甄录谋猷异能将士以备从征……上允嘉乃勋,着将陈家湾一隅作为酬功田地。至四世拱翼公亦理屯务,登大髦。……五世纲公继其志,不幸早亡,儿孤亲老,厅主悯之,为之维持调护,豁免里役浮差,降及五世,始由六世起派。(28)光绪《青阳张氏族谱》,美国犹他家谱学会藏残本。该谱内容极为简略,只有30余页。

本段文字所述祖先故事,多有混乱之辞,应该源于口述。其祖先是否于明万历年间由南京来到川南,也未可知。但其中涉及的地名均非虚构,富顺县在明清属叙州府,“玉镇乡”应为“玉正乡”之误,为当时富顺县四乡之一,慈竹湾则在富顺县城以南约40公里。今古蔺之地在明为永宁宣抚司地,入清为叙永厅地,陈家湾亦在古蔺二郎镇,与白杨坝相距约5公里,说明该族从晚明以来的相关叙事并非纯属虚构。

从上述模糊不清的祖先记忆中大体可知,始祖入川的万历年间正是明廷大举剿灭叙州都掌蛮之时,天启间又发生“奢安之乱”,即文中所谓“夷势猖獗”的背景。文中记其二世可止公担任“白杨屯长”,应该就是前面说的四十八屯的屯将,也就是投诚的土目。如果猜测不错的话,张氏的祖先本是当地少数民族,即在平定“奢安之乱”时归顺的“有功”土目。文中提到的“永乐”应为南明“永历”之误。永历二年(清顺治五年,1648),晋荣昌伯王祥为锦江侯,即文中的“锦江侯王”,永历四年(1650)又晋忠国公。所谓“恢剿全蜀”,应是指南明政权抵抗清军之举,可能张氏第三世接受了南明势力的任命,入清后继续在本地担任“屯将”,所谓“厅主”应指清朝叙永厅的长官。直至其第六世失去了这个身份,成为普通的国家编户。应该也就是在这以后,张氏逐渐改变为汉人的身份认同。

当卫所作为一个楔子打入土司掌控的地区和无人管理的蛮、彝、苗人活动区域之后,除了向朝廷提供大木等上供物料、监控土司和开辟屯田之外,并没有彻底改变本地区原有的社会结构。在“奢安之乱”后永宁宣抚司改土归流,原土司掌控地区被改造为类似屯田卫所的体制,如白杨坝成为白杨屯,土目成为屯将,土民变为屯民,社会结构开始变化。到清康熙中叶永宁卫改为永宁县,特别是叙永厅成为直隶厅后,永宁县成为叙永厅的属县,卫所体制日趋瓦解,即如以往的屯将也失去了原有的身份,卫人的强势地位逐渐丧失,不过由于他们(及其祖先)以往对于屯田占有的权利,使这一身份长期存在于记忆之中,并被当地族谱不断或显或隐地重申。

三、叙永场、坝的凸显

关于四川的场的记录大多见于清代的地方志和地方州县档案,我们据之很难判断场的早期起源。虽然“集场”的概念古已有之,但《永乐大典》所辑南宋泸州的地方志《江阳谱》中记录当地的村落,只有市和镇,却完全未见“场”这个称谓。到明代,对场的记录开始出现于文献之中,但嘉靖《四川通志》对其全未提及,可能说明其普遍性和重要性还不足以引起编者的重视。

另一个现象是,即便清代的地方志普遍记载了“场”,在这里也是被放在《关隘志》里。到了光绪《续修叙永永宁厅县合志》的时候,情况发生了变化,对“场”的记录不再被置于“关隘”的部分,而放在了《舆地志》的“市镇”里。我们虽然没有证据说明为何如此,但简单地推理,是清中叶的地方志编者对“场”有特别的认识,即这些“场”的起源是与“关隘”或者是与军事性或行政性的地点有关的。就西南山地来看,控制住交通要津,就意味着控制了平原、盆地,以至早期的基层市场可能率先与这些特别的地点发生联系。以我在西南山区的田野经验,看到明代的所城或堡寨多在一个坝子附近的山上,形成一个通往该坝子的隘口,又可居高临下地监控坝子。到了清末,山区得到更大程度的开发,山间平原或盆地形成了更为繁荣的聚落。同时,地方志的编者也有了市镇的概念,因此把对“场”的记录放在了一个不是很“特别”的、相对普遍的讲述地域的概念之下。

第三个现象是,嘉庆厅志中除了将“场”记录在“关隘”(口)部分以外,还把“坝”记录在这里。坝或坝子在西南地区就是或大或小的平原或盆地,后逐渐延伸到一般的平地,比如山间的平地。这些坝往往是最佳的定居地,因此政治、军事中心和市场中心,直至较大的聚落,大多分布在这些坝子当中。这看起来有点矛盾,因为关隘或隘口表现的是山路上的要塞,而坝子是聚落所在的平地。我想这恰恰表明这些“关隘”多是坝子的出入口,因此在实际生活的意义上说,关隘是坝子的组成部分;但在政治控制的意义上说,关隘代表着统治者,而坝子里生活着被统治者,所以坝子也可以被视为关隘的组成部分(29)云南的一些学者也认识到,山与山之间的联系要通过一个“关口”,“把坝子控制起来,山区之间就不能沟通了,这就涉及国家控制体系的问题”。也有学者提到一个例子,“看到旧州段氏土司的蛇山和兔娥土司,这两个地方有个相似的地方,就是都选择了一个隘口和一个相对高度和好防守的地方作为土司府,下面是一片良田”。参见赵净泉整理:《“中国西南坝子社会研究”的田野对话》,见《大理民族文化研究论丛》(第六辑),北京:民族出版社,2017年,第628-629页、第638页。。

自然地理学者将云南地区的坝子定义为“内部相对低平、为人类不同程度利用的多种小地貌类型的统称”,所谓相对低平的标准是内部地面坡度在8°或12°以下(30)参见童绍玉等:《云南坝子的成因与特征研究》,《云南地理环境研究》2007年第5期。。在生活语言中,“坝”可以被用于指称大大小小的平地,比如乡坝、场坝、坪坝、院坝等,上述学者最重要的表达是坝子是“为人类不同程度利用的”,也就是说,在特定历史时期,许多后世的坝子也曾森林密布,即便相对平坦,也未必有人居住,甚至形成聚落。另有自然地理学者对贵州的坝子进行了遥感影像分析,识别出近1.4万个处在6种地貌类型中的坝子,其每个坝子的平均面积在0.5平方公里上下,在各种地貌类型中的分布密度在每平方公里0.05—0.09个之间,坝子总面积占全省面积的4.52%(31)参见盛佳利、李阳兵:《贵州省坝子的空间分布及不同地貌区坝子——山地组合类型的探索性划分研究》,《贵州师范大学学报(自然科学版)》2018年第2期。。在特定历史时期,这个比例应该更小。由于坝子的总体占比较小,因此作为政治、军事中心和市场中心往往建在坝子之中的比例就会很大。首先作为政治、军事中心所在地的可能性会很大,在区域性市场发育水平提升之后,其作为商业中心的可能性也会增大,但作为农业种植地的比例就会相对缩小,这便是西南地区大量梯田存在的原因之一。这不是说坝子不种粮食,而是说对一个更大尺度的区域来说,坝子本身并不一定能代表区域内的粮产区。

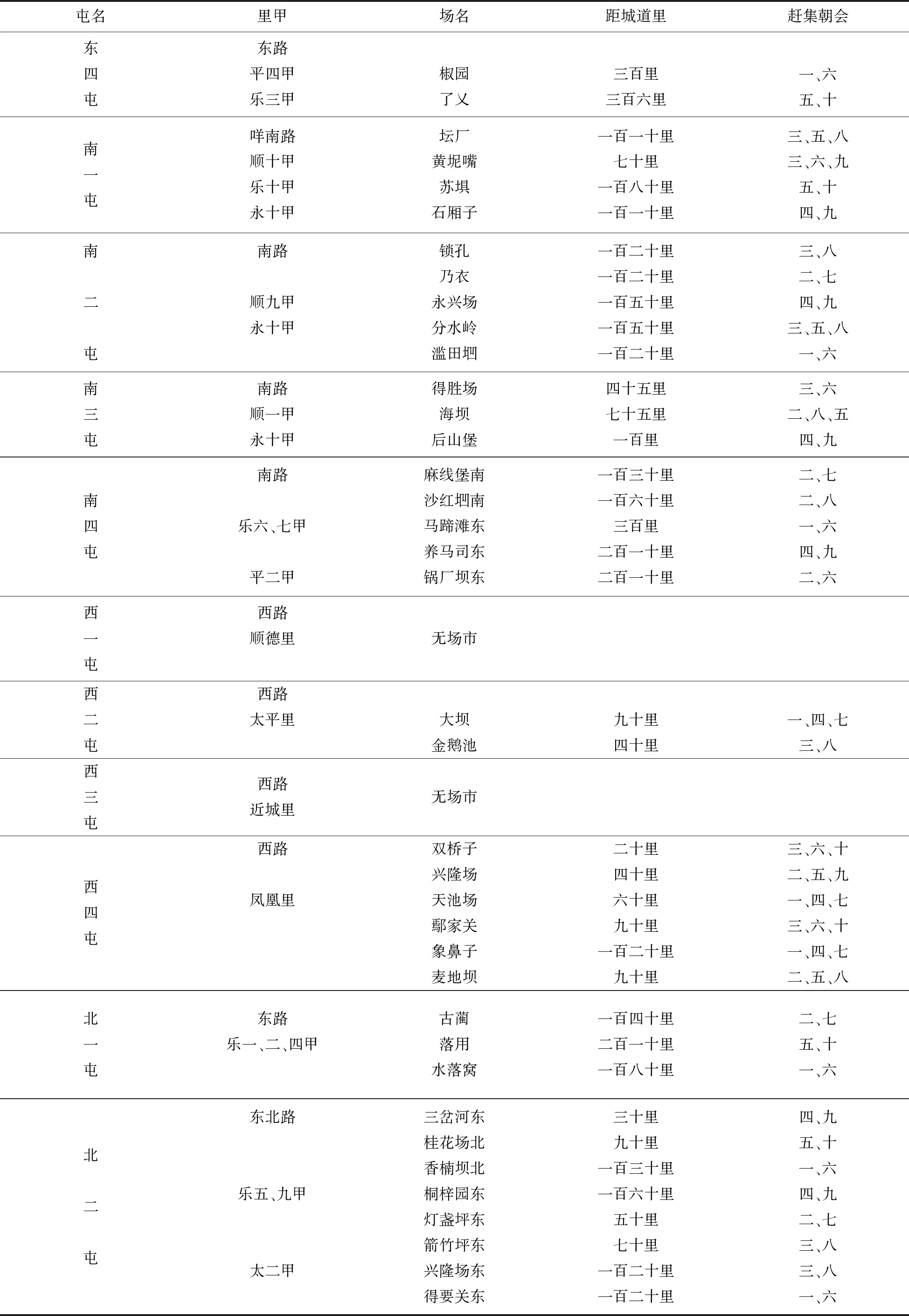

表3 清代中叶叙永厅的坝子(32) 据周伟业修,褚彦昭等纂:嘉庆《直隶叙永厅志》卷十一《关隘志》,第3页下-第6页下。

表4 清代中叶永宁县的坝子(33) 据周伟业修,褚彦昭等纂:嘉庆《直隶叙永厅志》卷十一《关隘志》,第9页下。

由表3和表4可以看出,区域内东部和北部坝子较多,地势相对平坦,西部较少,只有大坝一处。属永宁县地域内的坝子数量较少,且大多是所城所在地。大坝是明代大坝长官司所在地,即土司衙门占据的地盘,控御附近山区的都掌蛮。除了被卫所和土司城池占据的坝子以外,这些坝子往往也都是场的所在地,比如表1中所列海坝场、香楠坝场、锅厂坝场、走马坝场、核桃坝场、瓦窑坝场、大坝场、天堂坝场等,甚至有些设场的坝子并未出现在表3和表4所依据的方志记录中。也许这表明,在地方志编写的清中叶,场的意义变得大于坝子的意义,于是设场的坝子便被记录在了场的分类中。此外,方志中记录的坝子数量显然要比场少,这一方面说明某种自然地貌是相对固定的,而场是可以不断增设的,另一方面则说明场并不一定只设于坝子之上。

如果说,在场作为一个个区域社会的“中心地”之前,坝子实际上扮演了这些社会的“中心地”的角色,它们也将西南山地的散村联结成了一个个区域网络,如此,探讨从坝子的区域网络中心到场作为区域网络中心的变化,就变得比较重要。这可能是一个从行政中心到市场中心的变化。

像大坝一样,坝子应该是率先被卫所和土司城池占据的地方。清代永宁县坝子的记录是:后营坝,县东城;落窝坝,县东四十里;张家坝,赤水中所;毛家坝,赤水白撒所;石山坝,赤水右所。同样,表2中东北方向的那些场也大都设在卫所系统下的那些堡。

我们同时也可以看到,明代已有许多寺庙建立在场坝上。比如,“大兴寺,在桂花场。明嘉靖五年建,崇正十年民杨万贵、康熙六十年民何君玉、乾隆三十七年僧性法等先后重修”(34)周伟业修,褚彦昭等纂:嘉庆《直隶叙永厅志》卷二十七《寺观志》,第2页下-第3页上。;“海藏寺,在打鼓场。明成化十五年建,嘉庆十一年重修”(35)周伟业修,褚彦昭等纂:嘉庆《直隶叙永厅志》卷二十七《寺观志》,第3页下。;“万麟山,在兴隆场。明万历十年宣抚司文月捐建庙宇,乾隆二十三年重修”(36)周伟业修,褚彦昭等纂:嘉庆《直隶叙永厅志》卷二十七《寺观志》,第13页下。。虽然根据这些清代的记录,我们不知道这些地方在建立寺庙的时候是否已经设立了场,但显然可以说明这些设场的地方都是比较重要的聚落。已有学者讨论过江南地区的“因寺成镇”,其意义在于我们需要去了解这些建造寺庙的人群及其动机,也就是这些后来的基层市场是如何形成的。

目前我们还没有看到较多细节的材料,来观察这里场的形成时期人们的活动。这里用大坝的《陈氏族谱》和《赵氏族谱》(37)这两份族谱系石颖博士提供,特致谢忱。中的零星材料来努力证实前面的看法。我们已经知道,大坝地近云南镇雄,是明代设长官司、隶属永宁宣抚司的土司坝子,由于居民多为土著族群,崇祯年间在这里建立了一座石城,也不知从何时起,有了大坝场的称呼。大坝《陈氏族谱》是1997年才修的,尚为抄本。根据其《陈氏世系谱记》,其“原籍由江西江州迁湖广黄州麻城县孝感乡,由孝感乡于明末迁四川川南永宁卫,即今叙永县所属大坝太平里,遂家于此”。这个说法当然是“江西填湖广”、“湖广填四川”的常见套路,但其中写到迁入永宁卫,而不是清代至今的地名永宁县,说明还是有关于卫所的历史记忆的。我们在陈氏老宅中看到个别清代的神主牌和较多新制的神主牌,其中记载年代最早的一块上书:“高祖考讳天锡,生于顺治丁酉年十月十五日卯时,系四川下南道叙永太平里落岩坝上古家屋基地分生长人氏,亡于乾隆丙辰年九月二十九日卯时,在太平里大坝城东门内忠保街身故。”这样的文字格式,很类似墓碑上的格式,也许是从墓碑上抄的。又族谱上说:“大坝陈氏祭祀始祖和祖宗,虽未建立祠庙,但始祖考、始祖妣及其远代祖宗考妣之墓地犹存,各宗族户后代皆有沿袭。”这说明族谱中说其始迁祖陈攀桂及蔡氏率家人于明崇祯间迁居到属于永宁卫的大坝,大体上是可信的。他们多半不是来自麻城孝感乡,而有可能是地方志记载的大坝建石城后调来驻防的八百卫所军士之一(一说是将泸卫的两个千户所迁来大坝)。从这份族谱记载其清代的十代祖先的生卒地名来看,有几处叫某某坝的,但完全没有出现场的名称。

称祖先始迁于明末的并非只有大坝陈氏,兴隆场白氏新编族谱称:“本脉派自明朝末期,白应祥从湖广省长沙紫竹园迁徙黄州府麻城县孝感乡,再迁徙重庆府永川县马坊场太坪里白家桥、白家岩。三房人从永川县分上泸州,长房白兴元落业泸州大庙(江安县罗坎大庙),二房白享元(兴乾)落业于叙永军粮府永宁府忠义里五甲地名黄桷坪三块石,三房白培元落业于古蔺州(现为古蔺县)改姓姜名大兴,仍用白氏字派二十辈。”这位叙永始祖的来历应该是出自一块墓碑:“白兴乾,生于明朝天启四年甲子岁一六二四年二月十三日寅时,系四川重庆府永川县太坪里,地名白家岩生长人氏,卒于清朝康熙戊寅岁一六九八年九月二十七日午时,葬于叙永永宁府忠义里五甲地名蔡家塝宅右曲尺穴,立甲山庚向,有石碑为记。”(38)族谱中“永宁府”这个说法在元代文献出现过,可能是设在永宁路的西南番总管府的俗称;也可能是清代永宁县的误记,因为在叙永族谱中“叙永军粮府”的说法也很常见,但正式名称应为叙永军粮厅,简称叙永厅,永宁县为其属县。笔者很难判断族谱中的记忆是来源于哪个。另,这里提到的几份族谱都不是正式出版物,均为当地族人家藏。虽然也没有提及是否军籍,但在明末清初动荡之际迁居属于永宁卫的地盘,可能与前面所说的明末清初的“卫所化”有关。

另一份族谱是初修于1938年、二修于1993年的大坝街上《赵氏族谱》。该谱对祖先来历的说法是,始祖赵嗣远在元延祐间由江西府“出任”湖南长沙府,二世祖赵钱又于明景泰初迁至茶陵州茶城里睦亲乡十二都腰陂街天符土主邵王祠下。到了清代,其“远祖”赵廷享“周游滇黔,由蜀回楚,路经永邑,见两湖人云集下川南叙永东城,建修禹帝庙宇,俟工告竣,寿逾期颐而归”。其后,九世士文、十世文蒲“来蜀贸易至永”,后来又将前后两辈叔侄兄弟招来,其中九世士昌迁居太平里,并“于大坝倡修两湖会馆”后回了湖南老家,其他兄弟留居大坝。

这份多半是联宗谱的材料反映了清代康熙年间有不少湖南人在西南做生意的情况,这其实是宋元以降江西、湖南、湖北人在西南经商传统的延续。他们来回往返,有些人回了老家,有些人留居本地,族谱中的士昌公显然是个非常重要的人物。他“亦来永宁河西小街子,始入大坝生理,买本省会馆,装塑金身。挺力争场子,城内赶集”。族谱记其生于康熙丙戌年五月二十九日酉时,亡于乾隆丁未年三月十八日巳时,即康熙四十六年(1707)至乾隆五十二年(1787)间人,在大坝的这些活动应该发生在雍乾时期(39)前引嘉庆《直隶叙永厅志》记禹王宫建于雍正十二年(1734),正好在这个阶段。。他虽然最后去世于湖南老家,但由于在大坝开创了基业,因此还是被族谱视为开基祖。这一时期,像赵氏这样的外地商人不断涌入本地,不仅控制了家乡在本地的组织中心会馆,而且积极竞争对场的权力,以获取更大的商业利益。

这些例子形成了鲜明的对比,但却又是叙永地区两个不同时期的真实写照。在明代,土司和卫所占据了较多的坝子,明末改土归流(在相当程度上是归卫所)后,卫所势力占据了更多的坝子。但相关资料中未看到他们对场的争夺和控制,也许说明场在当地的重要性还没有那么大。但在随后的一段时期,可能是由于康熙后滇铜等资源的需求增大,本地作为滇蜀物资转运通道的重要性日益凸显,场陆续出现,并在清代中叶成为外来移民争夺的对象。我的假设是,清代中叶来自两湖、闽粤商人与更早的汉人移民(包括卫所军士后裔)形成了对场、坝的竞争,其各自的礼仪标识就是清中叶兴修的会馆和明代建造的寺庙。这种竞争导致了场在清代中叶以后的地方文献中不绝于书。

在兴隆场以北有个烟灯坝,当地有个关于老地名“花蛇洞”的民间传说,讲的是这里本是四川到云贵的大道,两边都是茂密的森林,林中洞穴里有条几十丈的大蟒蛇,经常吃掉来往行人。后来来了一位外地口音、骑着大马的将军,将蟒蛇除掉,自己也被蟒蛇咬到,中毒身亡。此后这里得到开发,还留下一个“将军坟”的地名,因此这个故事似乎也在表明外来的卫所军人与地方开发之间的关系。换言之,在作为卫所军人隐喻的将军消灭了作为原始生态隐喻的蟒蛇后,森林才变为坝子,商路才变得通畅。这个故事可以和前面叙述的历史过程相互映照。

余论:界邻“边缘”地区的超经济特点

2015年8月,我们到叙永县进行田野调查,在马岭镇清凉洞看到一块署明正德六年(1511)五月初一日时间的摩崖,依稀可见“四川都司泸州卫前所十字正街……信士左道魁”率妻、子前来石天寺的字样。联系到兴文县《梁氏族谱》谱序中提到的,“其始祖讳琏,为明永邑协镇,没于官,墓今在永邑红岩坝”,叙永姚氏亦称其始祖姚有虞于明洪武间自麻城县孝感乡迁入,先住近城里九间楼,后亦居红岩坝,等等,可知明代卫所军士确实占据了许多坝子地区,特别是永宁河沿线的那些坝子。

后来我们又来到震东乡的灯盏坪,这里基本上是山区,但现在通了高速公路,又有了煤矿。这个村现在规模很小,但却是在一条通往赤水的传统商道上。山路蜿蜒崎岖,民房即在路的两边,也逐渐形成了一个场(参见文末附录的表5、表6)。在这里我们听到一首歌谣,似乎可以感受到民国时期这个小地方的重要性:

尖山子,波浪滚滚;谢连山,杀气腾腾。

新房子的场合喝得呛人,陈树清是提刀血盆。

河坝头矮矮小小,伪保长穿的衣服长短不巧。

我们还没有弄清楚这里面的几个人物的情况,也不知道名字是不是这样写,好像是当地的袍哥大爷一类。“新房子”找到了,据说当年是个赌场。我们很难想象这里曾经也是个场,因为这里根本不是坝子。后来这个地方变成了商道,既有了娱乐场所,也有了政治权力。光绪十八年,县太爷还在这里立了一块禁示碑,禁止人们在河里毒杀鱼虾和放火烧山。那么,究竟是在什么时间,经历了怎样的过程,在四川或者西南地区,场变成了施坚雅以及许多学者观察到的那种近代乡村的基层市场中心地(central place)了呢?

我们听说附近的乡镇上除了汉人的场外,还有苗场,后来才知道震东乡的苗场是叙永几个较大的苗场之一。当时我们问二者有什么区别,当地人说,汉场是做买卖的,苗场是唱歌的,这立刻让我想起广西壮族的歌墟。在汉人尚未大批进入的西南山区,原来的土著族群并非没有交易的需要和场合,只不过营造社会—文化网络(通过唱歌和婚恋等)可能比营造商业网络更为重要,这个习惯就一直留存下来。因为有了汉人经营的场后,土著族群更大的商业需求便可以在这里得到满足。从苗场的情况看,也并非所有的场在早期都是贸易集市或只有贸易的功能。

明代卫所军人到这个地方后,大多还经营屯田,然后逐渐在地化。2009年二修的震东《彭氏家谱》称自己也是因为平定“奢安之乱”于明末从麻城孝感乡迁居此处的。其中收有光绪十二年的《尖山子禹臣公墓左字派碑序》,其中说:“溯我祖达武公参军率师,出征阵亡。于永邑之普市北门外附近土田,作酬庸焉。我朝康熙四年,二世祖先春公由楚北黄州府麻城县孝感乡举家徙蜀,遂居于此。”普市原是贵州都司下的守御千户所,清康熙二十六年废入永宁县。不管是否因祖先战死而获得了这块可以纳税的土地,但相当长时间还是以务农为业。他家自三世起就居住在灯盏坪,到五世彭岫(即前述禹臣公之父)的时候开始有了一些实力,据说曾创修文峰寺。

我开始怀疑这里的场真正发展起来,主要的推动力是外来的客商。1935年,中央红军四渡赤水期间曾攻打叙永县城,红军总部曾设于石厢子(今石厢子彝族自治乡)的万寿宫,可见这个偏僻的山乡已有了江西人的会馆。根据现存宜宾市档案馆的叙永军粮府清代档案,在更大的场中,如天池场、江门场、牛滚场都有万寿宫,底蓬场有禹王宫。因此这一地区的场的发展,需要特别考虑外来的因素及此前后的土客关系。这种情况,与梁勇对清代巴县客长与场镇的研究基本一致(40)参见梁勇:《移民、国家与地方权势——以清代巴县为例》,北京:中华书局,2014年,第161-178页。,也大体符合施坚雅的判断。

综上所述,自明初开始,来自四川省内外的卫所军人成为叙永的强势群体,他们和土司首领占据了本地的诸多坝子,且进一步打通了从腹地进入边缘地带的通道,在明末改土归流之后,土司势力大大退缩,失去了对坝子地区的控制权,商业力量也开始在这些地区蔓延,这些都为场的发展提供了不可或缺的基础,所以前述方志里记载的一些场就建立在千户所的所城和百户所的堡。清代中叶后,外来的商人势力逐渐在各个场中崭露头角,并日益扩展。

彭慕兰教授提示我注意施坚雅模式中的腹心—边缘关系的历史演变过程,以及行政体系和市场体系之间的交错关系。施坚雅教授指出,区域体系中各个层级与其各组成部分的经济集中程度及其在该区域的腹心—边缘结构中的地位存在差别,叙永的情况证实了他概括的六个特点。他同时认为,行政治所的正规行政属性,大部分是由它在相关经济中心地区域体系中的地位发展出来的(41)参见施坚雅:《中华帝国晚期的城市》,叶光庭译,北京:中华书局,2000年,“中文版前言”第2页、第301-302页。,这表明了一种因果关系,在一般意义上说,也可以成立。叙永与中国其他“鸡鸣三省”地区一样,属于“边缘”,而且往往同时是几个相邻区域之腹心区的“边缘”,而不是仅对应一个“腹心”。正是由于这样的特点,国家也往往需要不同于常规(如位于不同层级的“腹心”的府、州、县)的行政设置,对这类地区加强控制。叙永在相关经济中心地区域体系中的地位虽然比较低,但永宁卫和永宁土司的“行政属性”却不一定在重要性上呈较低水平。它们与明代中叶以后的赣南巡抚和偏沅巡抚的情况类似,还更增加了卫所—土司二元结构的特点。这样,这些界邻/边缘地区就成为施坚雅以府—州—县城为中心地的市场/行政体系中的特例。

在讨论19世纪末长江上游地区的市场体系时,施坚雅其实注意到了这一地区的特殊性。他说:“主要河流在泸州和叙州府的汇合特别密集……这种‘粗纹理’的变化,就使多数大区内地区和较高级城市的分布的规则性受到了一定影响。”(42)施坚雅:《中华帝国晚期的城市》,第333-351页。当然,他指的是今长江宜宾至泸州段的情况,即川南地区北部的情况,而且是在一般意义上理解江河及其流域与市场体系的关系。而叙永则是川南的南部,在施坚雅勾勒的叙州、泸州与云南昭通三个中心地之间,以他将“边缘”的森林砍伐视为城市化后果的观点,这里是被“去中心地化”的。如前所述,明初这一带地区的开发,包括水道的疏通,是明代国家对西南木材的需求,这种需求是以上供物料的形式交纳的,而不是通过市场行为。因此,在晚明以前,这里的行政设置(卫所和土司)更具有超经济强制或非市场化的取向,其主要作用就是控制和奴役。相反,以改土归流和撤卫并县为代表的卫所和土司的消失,倒与市场化有关。

本文试图说明,在一个曾经市场化程度不高的西南多山地区,代表不同因素的力量造就了叙永的场的形成与发展;而代表帝国扩展的行政力量与后来代表市场化的商业力量之间,并非一开始就是像施坚雅分析19世纪后期的市场体系所看到的那种因果关系。正如我在另文中指出的,晚明帝国的边疆拓展,这些地区原住族群的起事,以及此后的改土归流,既是政治经略的结果,也是人口流动和商业化的结果(43)参见赵世瑜:《明朝隆万之际的族群关系与帝国边略》,《清华大学学报(哲学社会科学版)》2017年第1期。,但这样的巨变,既是16世纪后中国自身的变化,也是世界的变化,在这些变化发生之前,中国西南的市场体系状况如何及其与行政体系的关系如何,都还是个问题(44)有一个看起来相反的例子,明万历《贵州通志》记载普市千户所所在的“普市,山名,夷民为市于此,故名”(王耒贤、许一德纂修:万历《贵州通志》卷十一《普市所》,万历二十五年(1597)刻本,第44页上)。这里“不务农桑,专事贸易”(王耒贤、许一德纂修:万历《贵州通志》卷十一《风俗》,第45页上),似乎说明这里在卫所建立前已是一个区域性市场中心。在元代文献中有“普市关”的记录(见《元文类》,《国朝文类》卷四十一,《四部丛刊》至正影印本),也有人认为,自唐开元时,这里就是茶马贸易的场所。不过还是需要弄清“普市”是源自彝语还是源自汉语的“市”,比如普市正南的元代普安路、明代普安府,在唐称盘州,就都是彝语的音译。普市原属叙永普站乡,后并入震东乡,万历《贵州通志》记载这里有大量屯田,但在清代方志中并没有记录这里的坝子和场,可能卫所裁撤之后完全变成一般的农业区。杨慎有《普市》诗云:“孤城比屋雪封瓦,重露浓岚幂四野。飘飖风凹巧回鸢,凝涸冰槽工溜马。倦客落日投主人,冷突无烟炊湿薪。敢辞白首御魑魅,眼见木夫尤苦辛。”(杨慎:《升庵集》卷二十四,文津阁四库全书本)可知在明中叶,这里比较萧条,所谓“木夫”可能是指砍伐、运输大木的夫役。相反,他在诗中并未提及这里商业繁荣的景象。。

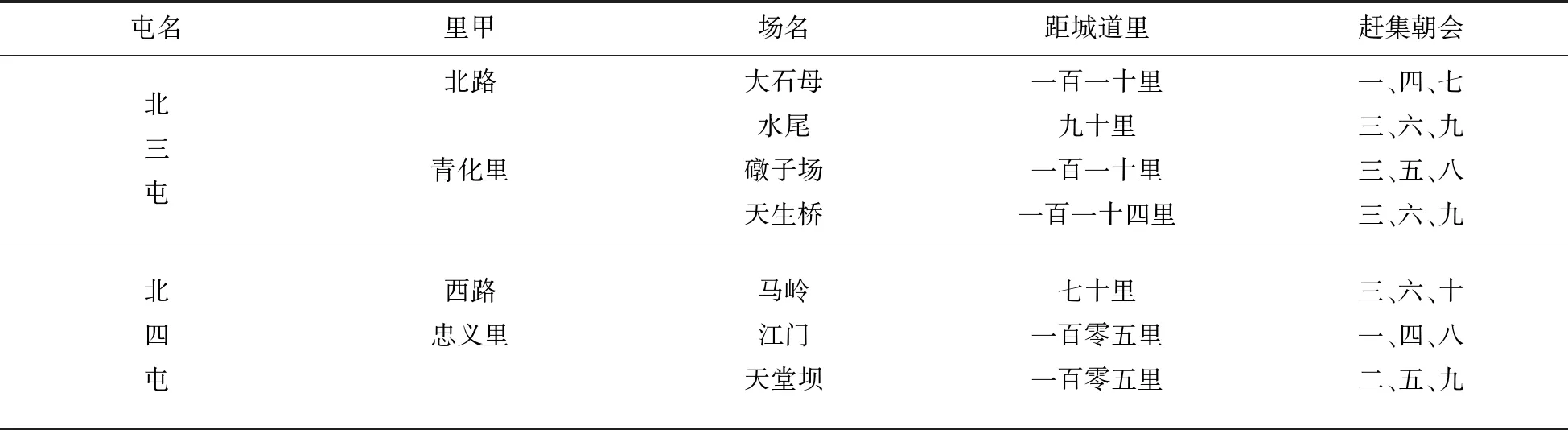

最后,我将清末叙永地方志中记录的永宁县和叙永厅内与场有关的信息分别制表(表5、表6),附列于文末,不仅可以与前列清中叶的情形做一对比,也可以说明这个三省界邻山区的场的增长及其在空间上的均衡是较晚近的事情。

表5 清末叙永厅场一览(45)据邓元鏸等修,万慎等纂:光绪《续修叙永永宁厅县合志》卷四《舆地志·市镇》,光绪三十四年(1908)铅印本,第1页下—第7页上。

续表

续表

表6 清末永宁县场一览(46)据邓元鏸等修,万慎等纂:光绪《续修叙永永宁厅县合志》卷四《舆地志·市镇》,第1页下-第7页上。

续表

附记:本文原系受彭慕兰教授邀请、为由施坚雅教授的学生郝瑞、萧凤霞等人发起在香港举办的施坚雅教授逝世纪念会所提交的论文,因当时自觉论文不够完整而临时取消与会,后经补充修改,但因近两年旅行不便,未能深入进行田野调查,仍嫌粗陋。感谢彭慕兰教授对拙文初稿提出的宝贵意见,本文做了相应的修改和回应。