“合成孔径雷达干涉测量”课程思政建设与实践

2023-02-02范洪冬张宏贞邓喀中

范洪冬,郝 明,张宏贞,邓喀中

(中国矿业大学 环境与测绘学院,江苏 徐州 221116)

2017年,中共中央、国务院印发了《关于加强和改进新形势下高校思想政治工作的意见》提出,坚持全员全过程全方位育人,把思想价值引领贯穿教育教学全过程和各环节[1,2]。因此,作为肩负着培养我国建设者和接班人的高等院校,有责任也有义务将各类课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应,把“立德树人”作为教育的根本任务。然而,已有研究表明,相比于本科生、高职院校学生,研究生课程思政教育研究在CNKI数据库中的占比仅为1%[3],并且人文社科的“课程思政”研究明显多于自然学科。因此,如何针对研究生教学的自身特点,探索相应的工学硕士课程思政建设方案是广大研究生导师需要解决的问题之一。

合成孔径雷达干涉测量(Interferometric Synthetic Aperture Radar,InSAR)是一种先进的对地观测技术,经过近二十年的飞速发展,该技术已广泛应用于地形测绘、地质灾害监测、资源开发地表沉降监测等领域[4,5]。其综合了遥感技术与大地测量技术,逐渐成为测绘科学与技术学科的一个重要分支。然而,由于该技术存在理论性强、难度大、数据处理复杂等问题,国内开设“合成孔径雷达干涉测量”课程的高校较少[6],常将其混杂于3S课程中进行简要介绍[7],更缺乏相应的课程思政教学设计。为此,本文以中国矿业大学研究生课程为例,探讨工科专业研究生课程思政建设的方法,为测绘类研究生课程思政改革提供借鉴和参考。

1 课程概况

中国矿业大学自2017年开始设置“合成孔径雷达干涉测量”研究生专业选修课程,授课对象包括学术型和专业型硕士,学时为32课时。由于不同类型硕士研究生的培养目标和要求不同,2020年之后,本课程主要面向学术型研究生开设,而专业型硕士课程改为“InSAR技术及应用”,其更偏向于工程实践应用。为适应学术型研究生的培养需要,本课程以提高创新能力为目标,突出科教结合,强化知识学习力、科研创新力和学术竞争力的培养。在课堂讲授中多以理论、前沿知识为主,同时结合国内外的科研成果和案例,营造学术创新氛围,培养学生的创新意识。

本科阶段深入接触InSAR技术的测绘类专业较少,大部分高校都没有相关基础,因此,在教学过程中本课程采用三级课程体系进行递进式讲授,即:“筑基础-寻拓展-谋创新”。课程首先着重讲解InSAR数据处理的相关基础理论,包括雷达信号处理基本原理,SAR卫星系统发展,合成孔径雷达成像原理,InSAR和差分InSAR(D-InSAR)的基本原理及数据处理步骤等;然后拓展到经典的时序InSAR基本原理方法,包括永久散射体干涉测量(PS-InSAR)和短基线干涉测量(SBAS);最后讲解InSAR技术的研究前沿,包括分布式目标干涉测量,极化干涉测量等。此外,本教学团队在授课过程中将课程的经典算法拆解成小的案例,要求学生通过程序语言实现,提高其分析问题和解决实际问题的能力。

就InSAR技术而言,该课程与思政有密切的联系,如:雷达系统在我国国防军工建设方面一直扮演着重要角色,经过众多科研工作者的不懈努力,涌现出一批国之重器,这与我党的英明领导密不可分;在地震[8]、滑坡[9]等重大灾害面前,SAR往往为灾区救援提供第一手资料,增强了从业者的社会责任感和使命担当。因此,在讲授专业理论知识的同时,教师有必要挖掘课程中隐含的思政元素,寻求融入理论教学的切入点,对学生起到潜移默化的影响。

2 课程思政教学设计

2.1 课程思政元素融合点

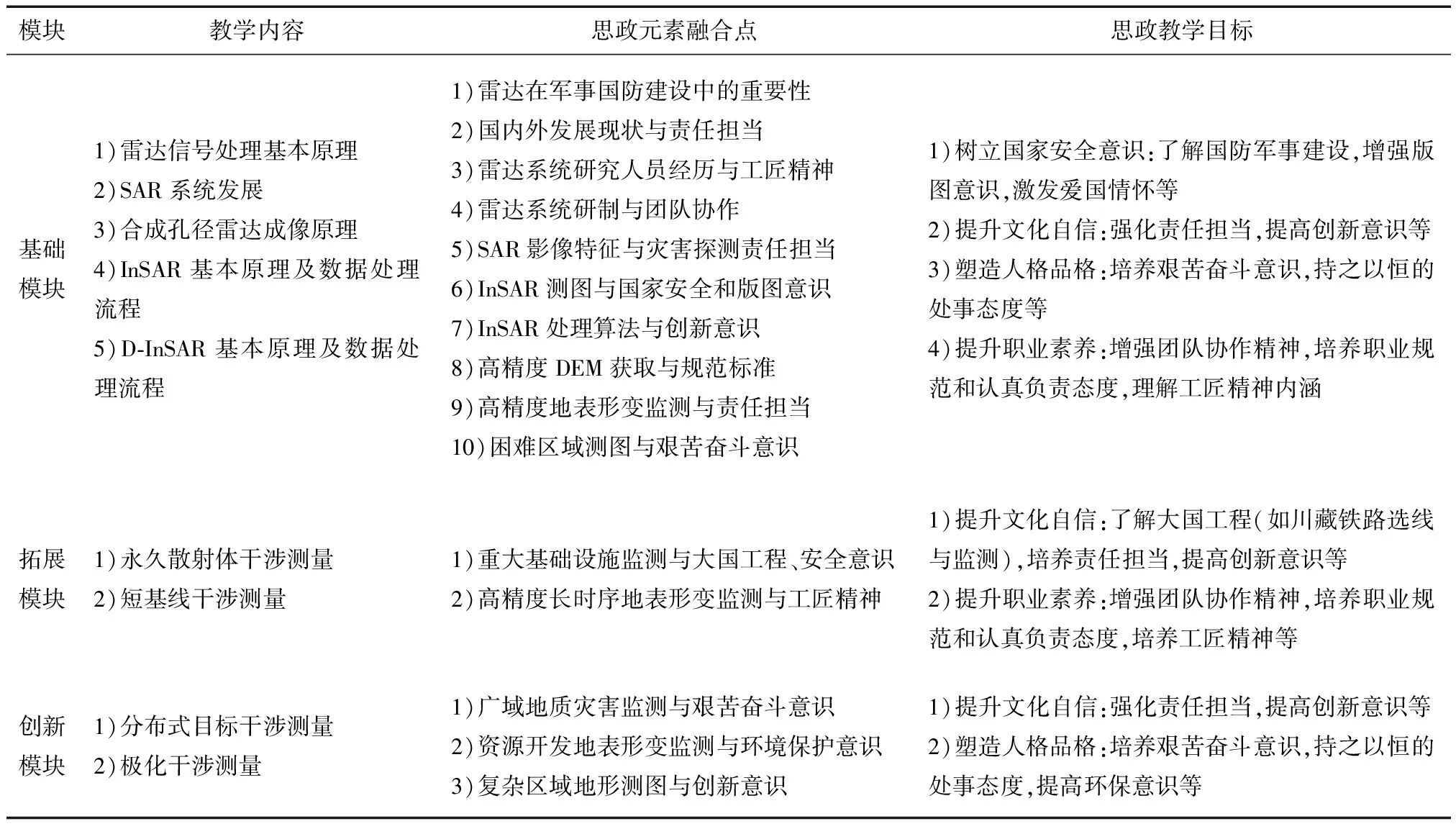

思政元素是课程思政建设的基础,在思政课程建设时应首先结合课程培养目标、授课内容等进行深度挖掘。为此,结合本课程“筑基础-寻拓展-谋创新”的三级教学体系,依据课程教学内容特点,在国家意识、文化自信、人格塑造、职业素养等方面发掘课程思政元素。经分析总结,将本课程蕴含的课程思政元素列于表1。

2.2 课程思政“三步”实践教学法

在确立了教学内容与课程思政元素的融合点之后,需要在具体的教学实践中将两者有机融合。由于经过本科阶段知识的储备,研究生在课程学习过程中已经具备了一定的独立思考、设计、写作等能力,具有较好的主观能动性,而在研究生阶段,尤其是学术型硕士,更应注重理论创新、独立解决工程难题、学术表达与交流等方面的培养。因此,我们在教学过程中,探索了课程思政“三步”实践教学法。具体步骤如下。

1)科研引导。工科研究生在学习和工作过程中都需要在工程应用中发现问题,研究问题,进而解决问题。因此,课堂教学设计时,教师首先从教学内容的工程及研究背景出发,发掘授课内容中存在的科学或技术难题,进而构思针对该问题的思政元素。

2)隐性融合。在教学过程中,设计思政要素与课堂知识点的有机融合方法,使两者自然衔接,达到“润物细无声”的教学效果。

3)创新拓展。学术型硕士以学术研究为导向,注重理论研究与创新。培养过程中以课程学习、文献追踪、科研实践、导师指导4个方面为主[10]。从中可以看出,除参与少量公共基础课之外,学生大部分精力都集中在与专业相关的学习和研究中。因此,在融合思政元素讲解课堂知识之后,应结合学术前沿、工程应用、科研实践进行创新拓展,从而达到专业知识与思政元素融合升华的目的,也有助于拓展学生学术研究的思路。

表1 合成孔径雷达干涉测量课程思政元素融合点及教学目标

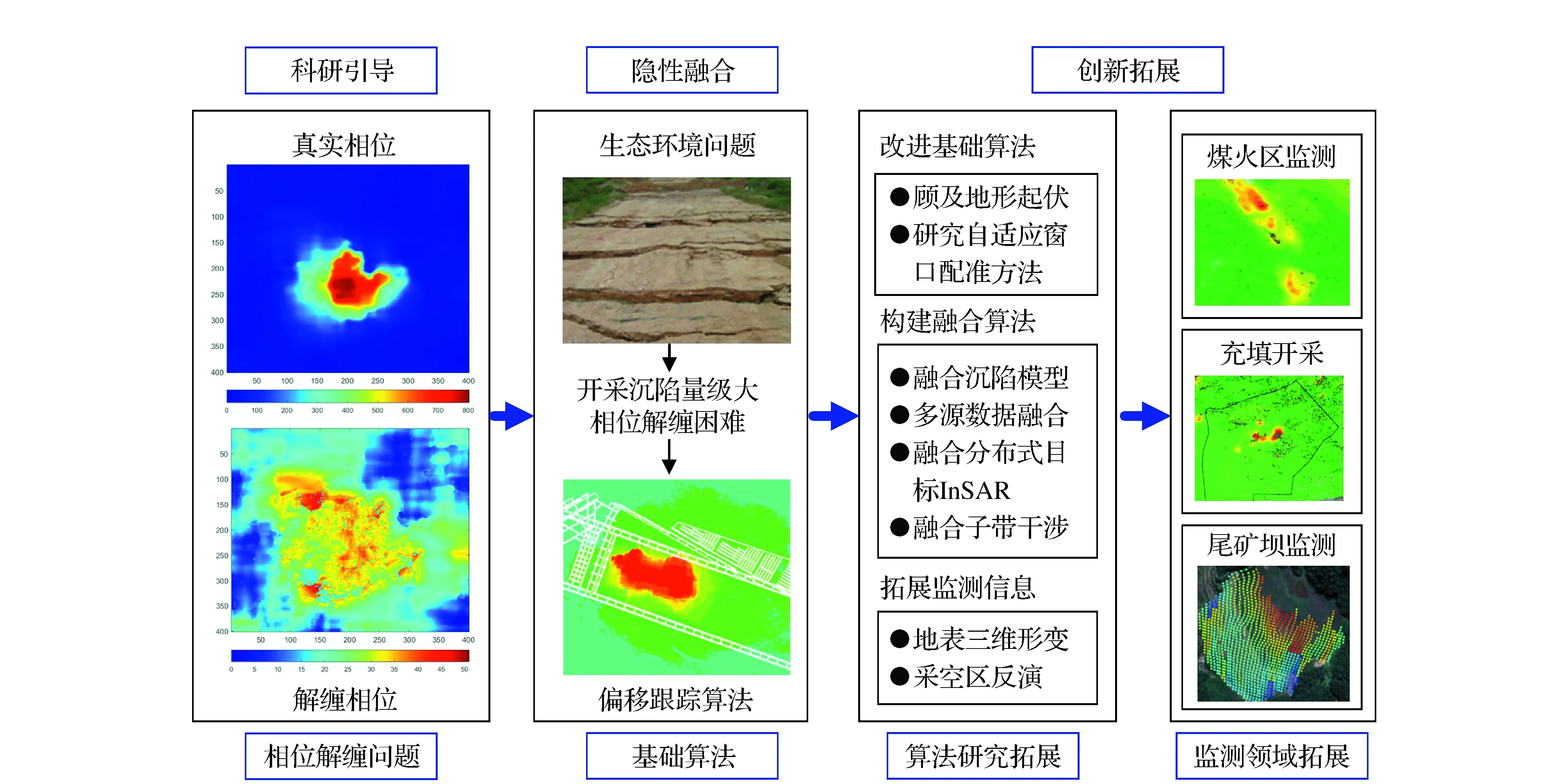

图1 课程思政教学实践案例

3 课程思政教学实践

根据上节总结的思政元素融合点,结合课程思政“三步”实践教学法,本节以创新模块中的“资源开发地表形变监测与环境保护意识”为例,将提高学生生态环境保护意识,培养创新意识,强化责任担当等思政培养目标融入课程讲授过程中,探讨具体授课过程中的课程思政教学实践。该课程思政案例的具体教学实践流程如图1所示。

3.1 科研引导

通过课程讲授可知,DInSAR解算地表形变时,当缠绕相位的相位梯度(地表形变梯度)增大到一定的数值后,则存在解缠错误的问题[11]。图1中展示相位解缠问题的图片分别为大柳塔煤矿真实地表形变相位和利用DInSAR解算的解缠相位,两者在量级上差别很大,主要原因是该处地表最大下沉达4 m以上,已大大超出了相位解缠的能力范围。为解决这一问题,可以在硬件和算法两方面制定解决方案。硬件方面措施有:增加重访周期、增大波长、减小垂直基线、减小雷达载波频率、提高影像分辨率等;算法方面措施有:精确配准(偏移量跟踪)、子带干涉、同质滤波时序分析等。

3.2 隐性融合

在讲授相位解缠存在的问题之后,从科研案例、工程应用或自身经历出发,逐步将思政元素与课堂知识点进行融合。首先讲解煤炭资源是国家的能源保障,目前仍约占我国一次能源消费的60%,必须进行煤炭资源开采。但是,开采后地表沉陷往往会导致严重的环境损害。课堂上通过展示相关图片、数据等例证初步让学生了解生态环境保护的重要性。图2是课堂讲授的矿区开采损害案例,其中:图2(a)为江苏沛县某矿煤炭开采导致的地表沉陷积水,此时村庄房屋已被淹没;图2(b)为煤炭开采后,地表出现了错断,严重破坏了房屋的地基结构,威胁居民的生命财产安全。通过该案例,学生们可以直观认知因煤炭开采导致的矿区生态环境破坏问题。

图2 矿区开采沉陷损害

煤炭开采导致地表沉降后进一步引发积水、耕地损毁、房屋损坏、地表裂缝、水土流失等诸多生态环境问题,尤其当前煤炭开发重心西移以后,无疑会对西部干旱半干旱区的生态环境造成更为严重的破坏。如何在既开采煤炭资源,又把地质环境损伤控制在合理的范围,需要研究开采沉陷规律,而开采沉陷规律的认识与预测均建立在实测数据基础上,因此,有必要引入InSAR技术进行大范围、高频次、高精度地表形变监测。然而,当地下煤炭资源开发后,由于地表沉陷量级过大,很容易超出InSAR相位解缠的能力范围,导致难以提取准确的形变信息。为此,在研究过程中将偏移跟踪技术引入矿区地表形变监测,利用幅度信息解算地表时序地表形变信息[12],为矿区地表形变监测、地下开采规划、矿山绿色开采等提供了新的技术方法。最后指出,通过学习解决InSAR技术监测煤矿区面临的问题,是学生们义不容辞的责任,应具有的担当精神。通过上述授课知识点与思政元素的融合,对学生的人格品格进行塑造,提高其环境保护意识,强化责任担当。

3.3 创新拓展

在利用偏移跟踪技术初步解决了InSAR监测矿区开采沉陷大量级地表形变问题之后,如何寻求创新拓展是需要进一步解决的问题。在课堂讲授时,根据笔者的科研经历,从改进基础算法、构建融合算法及拓展监测信息3方面进行深入讲解,培养学生独立思考和创新性思维的能力。详述如下:

1)针对基础偏移跟踪算法未顾及地形起伏,配准窗口大小固定导致最优偏移量可能遗漏的问题,计算并去除地形起伏导致的偏移量,研究根据相关系数自适应选取配准窗口的方法,可有效提高偏移跟踪算法的计算精度。

2)针对单轨道SAR影像在大梯度地表形变区域监测精度偏低的问题,构建融合开采沉陷模型(概率积分法)、多源数据(SAR、Lidar等)、其它InSAR算法(分布式目标InSAR、子带干涉等)的监测方法,提高地表形变解算精度。

3)研究单、多轨道SAR影像提取矿区地表三维形变的方法,进而计算倾斜、曲率、水平变形等评价指标,为矿区建构筑物损害评估提供新的技术支撑。此外,以SAR技术获取的高精度地表形变为约束,利用开采沉陷模型和群智能优化算法,还可反演地下采空区的位置信息,为相关部门监控、监管地下资源违法开采提供新的技术方法。

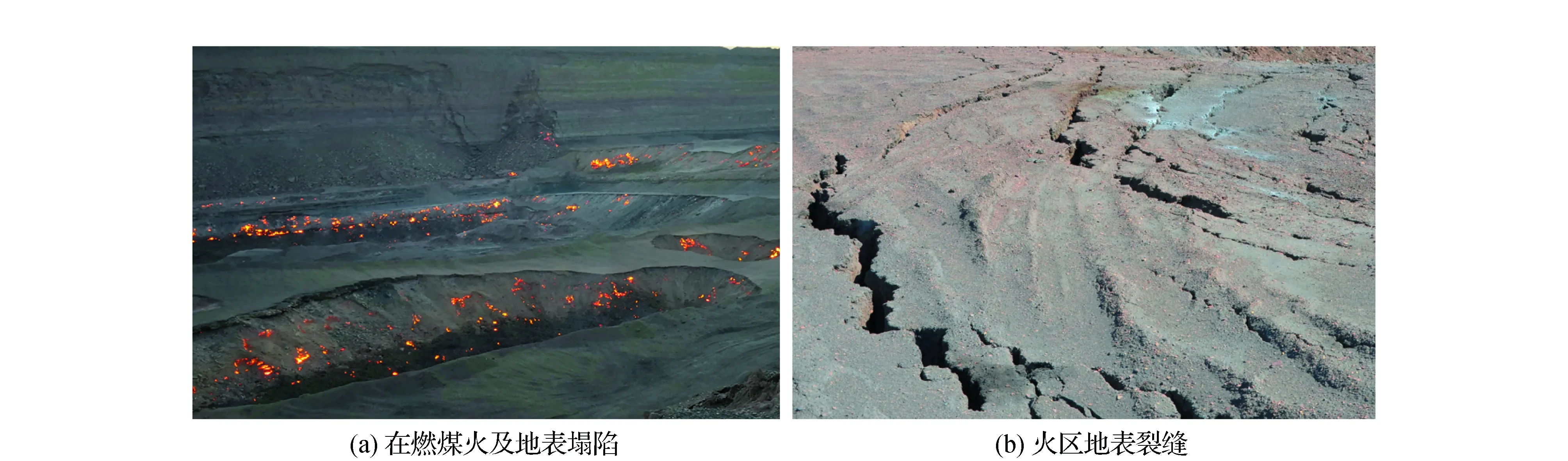

为全面践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念,拓展InSAR应用领域,笔者在研究过程中深入挖掘了其它类型生态环境监测与评估问题,如广域煤火区识别与监测、充填开采变形监测、尾矿库安全监测等。以煤火燃烧引起的生态环境问题为例,据统计,新疆在燃的46处火区每年损失煤炭资源4.42×106t,排放CO21.32×107t,CO 1.03×105t,总烃2.05×105t,SO24.4×104t,烟尘1.05×104t,造成了数百万平方米的植被破坏[13]。图3为新疆在燃某火区的现场照片,从中可以看出煤火燃烧不仅浪费了大量煤炭资源,而且产生了地表塌陷、裂缝等地质灾害,使新疆本已脆弱的生态环境更是雪上加霜,亟需利用InSAR等新技术对其进行监测、评估和预警。充填开采则是一种绿色采煤方法,既采出了大量地下煤炭资源,又控制了地表沉降量,保护了地表建构筑物。但是目前对该技术减沉效果的评价仍以水准、全站仪等传统测量方法为主,不仅成本高,点位易丢失,而且所布设的点位往往并不位于最大沉降位置,导致评估结果可能出现误差,而InSAR技术则可以有效解决这些问题,为绿色矿山建设提供了技术支持。此外,InSAR可为尾矿库提供高密度、高频次的坝体监测数据,减少安全责任事故的发生。

通过讲授上述算法的改进思路和应用领域的拓展,实现了课程教学内容与矿区地质环境监测的有机融合,既培养了学生发现问题、思考问题、解决问题的科研创新思路,也提高了学生环境保护意识,增强其对测绘专业的认同感及自身的使命担当,有效提高了“合成孔径雷达干涉测量”课程教学效果。

图3 新疆在燃火区现场照片

4 结束语

“合成孔径雷达干涉测量”是一门融合信号处理、遥感、大地测量等相关理论知识的测绘专业课程。目前针对该课程的思政教学建设相对较少。本文在分析中国矿业大学该课程三级教学体系的基础上,总结了各教学内容中蕴含的思政元素,构建了“科研引导-隐性融合-创新拓展”的课程思政“三步”实践教学法。通过教学实践,实现了教学内容与思政元素的有机融合,在培养学生提升国家安全意识、文化自信、职业素养,塑造人格品格等方面取得了较好的教学实践效果。