走向共同富裕之路:以技术市场发展提升劳动收入份额

2023-02-01宫汝凯

宫汝凯

(东华大学 旭日工商管理学院,上海 200051)

一、引言

随着我国经济进入新的发展阶段,社会主要矛盾转化为人民日益增长的美好生活需要与不平衡不充分的发展之间的矛盾,具体表现在劳动收入增长放缓和收入分配差距持续扩大等方面,收入分配问题受到社会各界的广泛关注。2021 年中央政府发布“十四五”规划明确提出,“坚持居民收入增长和经济增长基本同步、劳动报酬提高和劳动生产率提高基本同步,持续提高低收入群体收入,扩大中等收入群体,更加积极有为地促进共同富裕” 。从理论上看,以要素收入为主体的初次分配是降低收入分配差距的基础;优化要素收入分配结构是实现共同富裕的经济根基。劳动收入份额衡量了劳动报酬在国民收入中所占的比重,是经济发展成果中由劳动者分享的部分。从城市层面数据来看,劳动收入份额呈现先下降后上升的“U”形变化特征。在2001−2007 年间,劳动收入份额持续下降,从48.87%下降到43.69%;资本收入份额从51.13%上升到56.31%;劳动与资本收入份额之比(下称劳动相对收入份额)从0.96 下降到0.77。①数据来源于历年《中国城市统计年鉴》,具体测算过程在第三部分给出。这一现象得到了许多学者的关注(罗长远和张军,2009;白重恩和钱震杰,2010;陈宇峰等,2014;周茂等,2018)。在2008−2014 年间,劳动收入份额出现稳步上升,从43.69%上升到46.53%;资本收入份额从56.31%下降到53.47%;劳动相对收入份额相应地从0.77 上升到0.87。①数据来源于历年《中国城市统计年鉴》,具体测算过程在第三部分给出。目前已有学者对劳动收入份额上升这一新现象予以关注,并从经济结构转型和企业规模分化等视角进行解释(王林辉和袁礼,2018;蓝嘉俊等,2019;陆雪琴和田磊,2020)。

随着经济体制改革的深入推进,我国产品市场化已达到较高水平,逐步实现市场机制在资源配置中发挥决定性作用,而劳动、资本和土地等要素市场的发展尚待完善,受到中央政府的高度关注。2020 年,国务院发布《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》(下称《意见》)明确提出,完善要素市场化配置是建设统一开放、竞争有序市场体系的内在要求;要破除阻碍要素自由流动的体制机制障碍,扩大要素市场化配置范围,实现要素价格市场决定、流动自主有序、配置高效公平。现有研究主要关注劳动、资本和土地等传统要素市场发展,考察其对劳动收入份额变化的影响(魏下海等,2013;常进雄等,2019;施新政等,2019),而较少关注技术市场发展及其对要素收入分配的影响。

随着我国经济增长模式逐渐从要素驱动向效率和创新驱动转变,技术市场在经济发展中起着越来越重要的作用,其不断发展不仅促进了区域创新和经济增长,还可能对要素收入分配产生影响。本文采用2001−2014 年我国省份和城市的混合数据,在探讨技术市场发展、劳动收入份额以及两者之间关系的经验事实基础上,实证研究技术市场发展对劳动收入份额的影响及其机制。结果表明,技术市场发展与劳动收入份额具有显著的正相关关系,且这一效应在2008 年之前和中西部地区尤为明显;产业结构优化、技术进步偏向性和要素价格扭曲是主要的影响机制;技术市场发展对劳动收入份额的正向效应随着知识产权保护程度的提高而增加,而随着产品市场化和对外开放水平的提高而减少。本文的研究为探讨技术市场发展与劳动收入份额之间关系提供了全面和细致的经验证据,为解释劳动收入份额变化提供了新的视角。

与现有文献相比,本文的贡献主要体现在如下两个方面:第一,基于“省份−城市”层面的混合数据考察了技术市场发展的收入分配效应,为科学评价技术等新型要素市场的发展提供了新的视角,同时拓展了研究我国劳动收入份额变化的文献;第二,从产业结构优化、技术进步偏向性和要素价格扭曲三个方面揭示了技术市场发展影响劳动收入份额的内在逻辑,并基于知识产权保护、产品市场化和对外开放等视角探讨地区制度环境对两者关系的调节作用。

二、文献综述与理论分析

(一)文献综述

1.劳动收入份额变化及其解释。在经济发展过程中,各种要素收入份额在长期保持稳定,是著名的“卡尔多”特征事实之一(Kaldor,1961),并被现代经济学的相关研究广泛采用。然而,在20 世纪80 年代之后,许多国家的劳动收入份额出现明显下降,这吸引了学界的关注,涌现出大量研究文献(Blanchard 等,1997;Karabarbounis 和 Neiman,2014;Koh 等,2020;Kehrig 和Vincent,2021)。同样,20 世纪90 年代以来,我国的劳动收入份额也出现了一系列变化,这引起了国内学者的关注,并开展了较为丰富的研究,主要体现在如下两个方面:

一是,针对2008 年之前劳动收入份额下降的解释,主要涉及产业结构调整视角(罗长远和张军,2009;白重恩和钱震杰,2010;周茂等,2018)、技术进步偏向性视角(黄先海和徐圣,2009;陈宇峰等,2014;王林辉和袁礼,2018)、不完全竞争市场扭曲视角(白重恩和钱震杰,2010;邓明,2018)以及技术进步和制度环境视角(邵敏和黄玖立,2010;张莉等,2012;文雁兵和陆雪琴,2018;张明昂等,2021)等四个方面。二是,关于2008 年之后劳动收入份额上升以及“U”形变化的解释,这也是本文关注的话题。刘亚琳等(2018)基于理论模型推导出第二产业就业比重的倒“U”形变化会导致劳动收入份额呈现“U”形变化,并从结构转型和金融危机两个方面解释我国劳动收入份额的“U”形变化趋势;常进雄等(2019)基于劳动力从农业向非农业部门转移视角对劳动收入份额先下降后上升的变化提供了解释;蓝嘉俊等(2019)采用我国省级面板数据从就业所有制结构角度来解释劳动收入份额先下降后上升的变化;陆雪琴和田磊(2020)通过多源宏观经济数据统计得到我国劳动收入份额呈现先下降后上升的“U”形态势,并从企业规模分化的微观角度提供了解释;江轩宇和贾婧(2021)基于2003−2019 年上市公司数据实证研究发现,债券融资通过降低整体债务成本和发挥溢出效应降低了银行贷款利率,从而提高了劳动收入份额。

综上可知,诸多学者围绕劳动收入份额变化进行了系统研究,主要针对劳动收入份额下降现象提供了很好的解释,且得到了许多有价值的结论。虽有少数文献关注到2008 年以来劳动收入份额出现上升的新现象并提出解释,但尚未关注到要素市场发展的潜在影响。本文将基于技术市场发展视角尝试为这一现象提供新的解释。

2.技术市场发展及其经济效应。近年来,技术市场在市场化和规模等方面实现了跨越式发展,且在经济发展中发挥着越来越重要的作用,吸引了许多学者的关注。胡凯等(2012)研究表明,技术市场发展显著提高了地区技术创新;叶祥松和刘敬(2018)研究指出,技术市场的良好发展会改变政府支持对科技创新效率的不利影响;周俊亭等(2021)研究发现,技术市场发展规模显著促进了区域科技创新水平,且这种效应随着政府扶持力度的增强而增强。与本文最为接近的是,吴鹏等(2018)研究了技术创新的收入分配效应后发现,技术原创因促使技术进步偏向于劳动而提高了劳动收入份额,技术引进的收入分配效应不显著,技术引进再创新因促使技术进步偏向于资本而引起收入分配效应失效;郭凯明(2019)基于多部门动态一般均衡模型研究指出,人工智能服务或人工智能扩展型技术提高均会促使生产要素在产业部门间流动而促进结构转型,引发劳动收入份额变动。

综上所述,现有文献开始关注技术市场发展对区域创新和经济增长的影响,但较少涉及其对要素收入分配的影响。技术市场在经济发展中发挥着越发重要的作用,随着资本、劳动和技术等要素市场之间的联动性不断增强,其发展势必会促进要素流动和提高配置效率,进而影响资本与劳动等主要生产要素的收入分配格局。在现有研究的基础上,本文将在理论和实证两个方面探讨技术市场发展对劳动收入份额的影响及作用机制。

(二)理论分析

根据以上对相关文献的梳理,我们认为,技术市场发展影响要素收入分配的理论逻辑主要体现在如下三个方面:

第一,技术市场发展促进地区产业转型升级,进而提升劳动收入份额。技术是推动经济增长必不可少的要素资源;技术市场是科技资源流动与成果转化的重要平台。技术市场发展将不断强化市场机制在技术资源配置中发挥主导作用,加快技术转移速度和成果转化,更为有效地推动当地创新资源优化配置,增强区域创新能力。考虑到技术与劳动、资本等传统生产要素的潜在替代或互补关系,技术市场发展势必会促进劳动和资本等要素的流动和重新配置(郭凯明,2019),进而促使产业结构趋于合理化和高级化,具体体现为从制造业向服务业的转型升级。在技术不断提升的过程中,服务业比制造业能够吸纳更多的就业,实现要素资源更为有效的配置,从而提高劳动者收入,提升劳动收入份额。

第二,技术市场发展强化技术进步对某一要素的偏向,导致劳动收入份额变化。技术市场发展提升了技术与劳动、资本等传统生产要素的匹配效率,将提高资本和劳动的边际产出。由于各地区的要素丰裕度和相对价格存在差异,技术进步对不同要素边际产出的影响可能不同,即存在技术进步偏向性,进而促使要素收入份额出现变化(Acemoglu,2002)。具体而言,倘若技术进步对劳动边际产出的影响比对资本边际产出的影响更大,即技术市场发展强化技术进步的劳动偏向和弱化其资本偏向,则会提高劳动报酬和劳动收入份额;反之,则会提高资本收入份额。结合以上技术市场发展对产业转型升级促进效应的分析,以及各地区劳动相对资本丰裕和存在闲置的现实,技术市场发展会促使更多的劳动融入产业转型升级过程,提高劳动配置效率,进而提升劳动的边际产出;而资本要素相对稀缺,并大多已进入生产过程。因此,技术市场发展可能对资本配置效率和边际产出的促进作用相对较小。基于此,我们推断,技术市场发展会通过强化技术进步的劳动偏向而提高劳动报酬,从而促使劳动收入份额提升。

第三,技术市场发展降低要素价格扭曲,影响劳动收入份额变动。技术、劳动和资本是经济增长必需的生产要素,三者有机组合方能构成生产函数。技术市场发展不断推动技术要素自身的市场化改革,实现技术与劳动和资本等传统要素的有效匹配。为了进一步提高与技术要素的匹配效率,劳动和资本要素市场也会提高自身的市场化水平。因此,技术市场发展将可能进一步推动资本和劳动等要素的市场化进程,完善这些要素市场化的定价机制,降低要素的价格扭曲程度,进而影响要素报酬和收入分配格局。具体来看,如果技术市场发展会降低劳动的价格扭曲,提高劳动相对资本的报酬,那么劳动收入份额将提高;反之,则劳动收入份额会降低。由于我国各地区要素禀赋的总体情况是劳动相对丰裕,而资本相对稀缺,因此要素市场不完善主要体现为劳动价格低于边际产出的负向扭曲和资本价格高于边际产出的正向扭曲。在这种情形下,技术市场发展降低要素价格扭曲的效应表现为要素报酬趋近于边际产出,即劳动价格升高和资本价格下降,进而提高劳动相对资本的收入份额。

综合以上三个方面的分析,我们提出如下研究假说:

研究假说1:在技术市场发展水平较高的地区,当地劳动收入份额将越发上升。

研究假说2:技术市场发展促进了地区产业转型升级,强化了技术进步的劳动偏向,降低了劳动要素的价格扭曲,进而提升了当地的劳动收入份额。

三、变量测算和经验事实

(一)变量测算

1.劳动收入份额。本文主要关注地级城市层面的劳动收入份额。由于不能直接通过现有数据库得到这一数据,我们参考刘亚琳等(2018)和蓝嘉俊等(2019)基于省级数据的测算方法,采用劳动者报酬占收入法GDP的比重计算得到城市劳动收入份额(Lshare),其中,以城市工资总额作为劳动者报酬的近似度量。需要说明的是,考虑到2004 年统计口径的调整,借鉴白重恩等(2009)和陈宇峰等(2013)的思路,将2004 年及之后的工资总额统一提高6.3%。进一步由1 −Lshare得到城市资本收入份额(Kshare)。为了刻画劳动和资本两种要素收入份额的相对变动情况,采用劳动与资本收入份额之比Lshare/Kshare来构建劳动相对收入份额(LKshare)。鉴于部分城市和年份的数据出现缺失,最终得到2001−2014 年265 个城市的劳动(相对)收入份额数据,占全国334 个地级市(地区、自治州、盟)的79.34%。城市工资总额、城市GDP以及其他相关数据均来自历年《中国城市统计年鉴》。

2.技术市场发展。技术商品转移和转化交易总额是度量技术市场发展的重要指标。考虑到各地区经济规模差异的潜在影响,参考叶祥松和刘敬(2018)的做法,采用各省技术市场交易总额与GDP之比衡量技术市场发展水平(Tmkt_index1)。考虑到技术市场发展的实质在于促进技术要素资源的跨区域转移和流动,采用技术(吸纳)流向地合同金额与流向地区GDP之比作为替代变量(Tmkt_index2)进行稳健性检验。基于数据的可得性,得到30 个省份(没有包括西藏)的两类技术市场发展指标。技术市场交易额及相关数据均来自历年《中国科技统计年鉴》,GDP数据来自各省的统计年鉴。

3.机制变量。基于现有文献和以上理论分析,在下文作用机制的实证检验中主要采用三个方面的变量:

一是产业结构优化。服务化是产业结构转型升级的重要特征,采用第三产业产值与第二产业产值之比来度量产业结构优化(Indus_change1)。同时,采用第三产业就业人数与第二产业就业人数之比(Indus_change2)作为替代变量进行稳健性检验。相应的数据均来自历年《中国城市统计年鉴》。

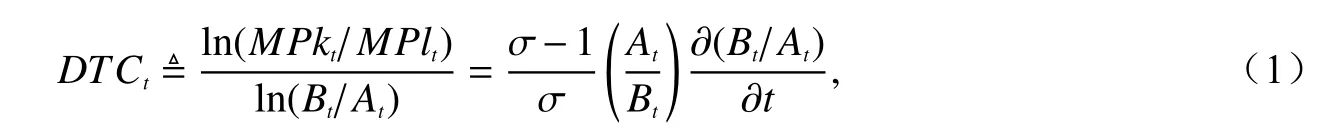

二是技术进步偏向性,即技术进步对不同要素边际产出的影响差异。参考Acemoglu(2002)的研究,将技术进步偏向性指数定义为,

其中,DTCt表示t期的技术进步偏向性指数。该指数大于0,表示技术进步偏向资本,数值越大表示偏向性越强;该指数小于0,表示技术进步偏向劳动,数值越小表示偏向性越强。MPkt和MPlt分别表示t期资本和劳动的边际产出;At和Bt分 别为t期劳动和资本的生产率,表示劳动增强型技术和资本增强型技术;σ为资本−劳动要素替代弹性。本文采用Klump 等(2007)提出的“标准化供给面系统法”估计得到265 个城市的技术进步偏向性指数。①限于篇幅,文中没有展示具体的估计过程;如有兴趣,可参见《财经研究》网站工作论文版本。

三是要素价格扭曲,表示要素价格偏离边际产出的程度。参考罗知等(2018)的研究,采用要素边际产出与要素价格之比来度量:当要素价格低于边际产出(数值大于1)时,称之为负向扭曲,数值越大表示扭曲度越大;反之,数值小于1,称之为正向扭曲,数值越小表示扭曲度越大。借鉴盛仕斌和徐海(1999)的做法,本文计算得到要素的边际产出,进而得到两种要素价格扭曲分别为Prkt=MPkt/rt和Prlt=MPlt/wt。4.调节变量。在考察地区制度环境对技术市场发展与劳动收入份额之间关系的调节作用时,采用如下三个方面的变量:一是知识产权保护(IP_pro)。参考樊纲等(2011)关于“知识产权保护”的构建思路,采用各省专利申请受理量与科技人员之比和专利申请批准数与科技人员之比的算术平均值来表示。相应的数据来源于历年《中国统计年鉴》。二是产品市场化指数(Gmkt)。采用樊纲等(2011)和王小鲁等(2017)编制的市场化指数中的分项指数“产品市场的发育程度”来度量。三是对外开放水平。选择贸易开放度(Trade_open)和外资开放度(Fdi_open)两个指标,分别采用各地区按经营单位所在地货物进出口总额与地区生产总值的比值以及各地区实际利用外资总额与地区生产总值的比值来衡量。相应的数据来源于历年《中国统计年鉴》。②限于篇幅,文中没有列出选择的控制变量;如有兴趣,可参见《财经研究》网站工作论文版本。

(二)经验事实

基于以上测算得到的变量,我们以统计描述的方式展示技术市场发展与劳动收入份额之间关系以及作用机制的四组事实,将这些事实作为实证分析的基础。③限于篇幅,文中没有展示与经验事实对应的图;如有兴趣,可参见《财经研究》网站工作论文版本。

1.技术市场发展与劳动收入份额之间的关系。将以上劳动收入份额和技术市场发展指标测算结果合并统计得到事实1:技术市场发展水平与劳动收入份额以及劳动相对收入份额均呈现明显的同向变化趋势。在2001−2007 年间,劳动收入份额从48.87%下降到43.69%,劳动相对收入份额从0.96 下降到0.77。同时,技术市场交易总额与所在地区GDP之比从36.39%下降到28.77%。可见,劳动(相对)收入份额和技术市场发展指标出现同步下降趋势。在2008 年之后,两者均出现一定程度的波动,但整体上呈现同步上升趋势。具体来看,在2008−2014 年间,劳动收入份额出现稳步上升,从43.69%上升到46.53%,劳动相对收入份额相应地从0.77 上升到0.87,技术市场交易总额与所在地GDP之比也从28.77%上升到41.95%。

2.技术市场发展与产业结构优化之间的关系。根据以上测算的技术市场发展指标和产业结构优化变量统计得到事实2:技术市场发展水平与产业结构优化呈现明显的同步变化趋势。在2001−2007 年间,技术市场交易总额与GDP之比出现持续下降,同时,城市第三产业产值与第二产业产值之比从0.84 逐步下降到0.73;而在2008 年之后,两者均出现一定程度的波动,但整体上出现同步上升趋势。具体而言,技术市场交易总额与GDP之比出现上升,同时,城市第三产业产值与第二产业产值之比从0.73 上升到0.78。

3.技术进步发展与技术进步偏向性之间的关系。根据以上技术市场发展和技术进步偏向性的测算指标统计得到事实3:技术市场发展与技术进步偏向性指数在2007 年之前具有同步变化趋势,而之后呈现明显的反向变化趋势。在2001−2007 年间,技术市场交易总额与所在地区GDP之比出现持续下降态势;技术进步偏向性指数从2001 年的0.04 上升到2003 年的0.07,后持续降低到2008 年的−0.17,两者大致呈现同向变化趋势。在2008 年之后,两者均出现一定程度的波动,但整体上呈现明显相反的变化趋势:技术市场交易总额与GDP之比稳步上升,而技术进步偏向性指数则由2009 年的0.02 下降到2014 年的−0.03。

4.技术进步发展与要素价格扭曲之间的关系。根据以上技术市场发展和要素价格扭曲测算指标统计得到事实4:技术市场发展与劳动价格扭曲具有反向变化趋势,而与资本价格扭曲呈现明显的同向变动趋势。在平均意义上,劳动价格扭曲指数大于1,即出现劳动价格低于其边际产出的负向扭曲;而资本价格扭曲指数小于1,即出现资本价格高于其边际产出的正向扭曲。再结合事实1,在2001−2007 年间,技术市场交易总额与所在地区GDP之比出现持续下降,而劳动价格的负向扭曲呈现逐步上升趋势,从2.14 增加到2.67;而资本价格正向扭曲则呈现出持续下降趋势,从0.43 下降到0.37。在2008−2014 年间,技术市场交易总额与GDP之比出现持续上升,而劳动价格负向扭曲先从2007 年的2.67 下降到2010 年的2.28,后上升到2014 年的2.50;同时,资本价格正向扭曲从2007 年的0.37 上升到2014 年的0.43。这表明,随着技术市场不断发展,劳动价格的负向扭曲和资本价格的正向扭曲均出现一定程度的减弱。

四、技术市场发展与劳动收入份额:经验证据

(一)计量模型

为了考察技术市场发展对劳动收入份额的影响,本文构建如下基准计量模型:

其中,i表示城市,j表示省份,t表示年份。被解释变量L(K)shareijt为劳动(相对)收入份额,由第三部分测算得到;Tmktjt-1为技术市场发展指标,是核心解释变量,采用滞后一期,以适当缓解潜在的内生性问题。考虑到缺失重要变量会带来估计偏误,加入省份特征(Xjt−1)和城市特征(Zijt−1)两组控制变量。此外,可能存在一些无法控制的影响因素,包括:不随时间变化的城市固定效应µi(包含省份固定效应 µj)、不随地区变化的年度固定效应 µt以及其他特定异质效应的随机误差项 εijt。

(二)基准估计结果

表1 报告了技术市场发展与劳动收入份额之间关系的基准估计结果。考虑到短期内劳动收入份额变动幅度较小,可能受到一些不随时间变化的城市(省份)特征变量的影响,且这些因素又可能与地区技术市场发展密切相关,本文采用面板数据固定效应模型进行逐步回归。首先,考察Tmkt_index1 作为技术市场发展度量指标的估计结果。在列(1)中,控制省份特征变量以及城市和年度固定效应后,技术市场发展指标的系数为0.008,且通过了1%水平的显著性检验。继续加入城市特征变量,如列(2)所示,Tmkt_index1 的系数为0.009,仍在1%水平上显著。这初步表明,技术市场发展与劳动收入份额之间具有显著的正相关关系,为研究假说1 提供了证据支持。进一步将被解释变量替换为劳动相对收入份额(LKshare),列(3)的估计结果显示,Tmkt_index1 的系数为0.038,且通过了1%水平的显著性检验,表明技术市场发展水平的提高对劳动相对资本的收入份额具有显著的正向效应。从数量关系上看,技术市场发展指标每提升1 个百分点,劳动收入份额将上升0.009 个百分点,劳动相对资本的收入份额将提高0.038,这进一步为研究假说1 提供了证据支持。

表1 技术市场发展与劳动收入份额:基准结果

为了检验以上估计结果的稳健性,进一步采用Tmkt_index2 度量的技术市场发展指标对模型(2)进行重新回归。控制省份特征变量以及城市和年度固定效应的结果如列(4)所示,Tmkt_index2 的系数为0.008,且在1%水平上显著。在列(5)中,加入城市特征变量的估计结果显示,Tmkt_index2 的系数为0.012,且通过了1%水平的显著性检验。进一步将被解释变量替换为劳动相对收入份额LKshare,估计结果如列(6)所示,Tmkt_index2 的系数为0.056,且在1%水平上显著,又一次表明技术市场发展对劳动(相对)收入份额具有显著的正向影响。综上所述,技术市场发展对劳动(相对)收入份额具有显著的正向影响,并且这一效应具有较强的稳健性,进一步为研究假说1 提供了证据支持。从数量关系上看,技术市场发展指标每升高1 个百分点,劳动收入份额将提高0.009−0.012 个百分点,劳动相对资本的收入份额将提高0.038−0.056。此外,在所有的回归方程中,控制变量的系数均较为稳健,且大多符合预期。

(三)考虑内生性问题的再检验

逻辑上讲,以上技术市场发展与劳动收入份额之间的正相关关系可能面临着内生性问题。一是劳动收入份额会反向影响技术市场发展。劳动收入份额会影响当地经济发展,后者与技术市场发展密切相关,故劳动收入份额可能影响技术市场发展。二是遗漏变量造成的估计偏误。比如,地方政府发展政策差异等无法观测的变量可能同时影响技术市场发展和劳动收入份额。尽管我们已经在计量模型(2)中控制了一系列潜在影响的省份和城市特征变量,在一定程度上控制了地区经济发展的差异性特征,但在理论上仍然可能存在无法控制的遗漏变量。只要其中一种情形发生,估计结果将出现不一致。

针对上述可能出现的内生性问题,我们尝试寻找技术市场发展指标的工具变量(IV),以缓解其可能造成的估计偏误。参考现有文献对工具变量的选取思路(刘贯春等,2017),本文采用相邻省份技术市场发展指标的平均值(滞后一期)作为工具变量(IV)。由于相邻省份通常在要素禀赋、历史文化等经济社会因素上较为相似,某一省份的技术市场发展可能与相邻省份的存在相关关系,满足相关性假设;而且,某一省份的劳动收入份额不会受到相邻省份滞后一期技术市场发展的影响,满足外生性假定。首先,分析第一阶段的估计结果,采用Tmkt_index1 和Tmkt_index2两种模型的估计结果一致表明,在控制一系列省份和城市特征变量后,IV的系数均在1%水平上显著为正,与以上分析逻辑相一致;检验“弱工具变量”的F值大于Cragg-Donald统计量的临界值(Stock 和Yogo,2005)。因此,不存在弱工具变量问题。然后,分析第二阶段的估计结果。在劳动收入份额和劳动相对收入份额为被解释变量的模型设定下,控制了省份特征变量以及城市和年份固定效应的估计结果显示,Tmkt_index1 的系数分别为0.014 和0.057,且均在1%水平上显著,再一次表明技术市场发展对劳动(相对)收入份额具有显著的正向影响。进一步地,Tmkt_index2的系数分别为0.022 和0.093,且均通过了1%水平的显著性检验。综上所述,通过使用工具变量在一定程度上缓解了反向因果关系或遗漏变量等潜在的内生性问题,表明技术市场发展与劳动收入份额之间具有稳健的正相关关系,再一次为研究假说1 提供了证据支持。

此外,考虑到劳动(相对)收入份额潜在的动态变化特征,在模型(2)中加入被解释变量劳动(相对)收入份额的一期滞后项,并采用两步系统GMM方法进行估计,结果显示两类技术市场发展指标的系数均在1%水平上显著为正,表明以上估计结果具有较好的稳健性。①限于篇幅,文中没有报告稳健性检验的估计结果;如有兴趣,可参见《财经研究》网站工作论文版本。

(四)考察时空异质性

1.分时段。为应对2008 年国际金融危机的潜在影响,政府出台了“四万亿”投资刺激计划,社会经济环境在2008 年前后发生了很大的变化,这可能对技术市场发展与劳动收入份额之间的关系产生影响。基于此,本文引入分时段虚拟变量D2008,将2008 年之前的年份取值为0,2008 年及之后的年份取值为1,在回归方程(2)中加入该变量与技术市场发展指标的交叉项来考察技术市场发展对劳动收入份额的影响差异。估计结果如表2 中的列(1)和列(2)所示,技术市场发展指标Tmkt_index1 和Tmkt_index2 的系数分别为0.019 和0.021,且均通过了1%水平的显著性检验,这表明在2008 年之前技术市场发展对劳动收入份额具有显著的正向效应。而交叉项Tmkt_index1×D2008 和Tmkt_index2×D2008 的系数分别为−0.008 和−0.010,且分别在1%和5%水平上显著,这表明技术市场发展对劳动收入份额的正向效应在2008 年之后出现了一定程度的下降。

2.分地区。考虑到技术市场发展与劳动收入份额在不同区域存在差异,本文进一步在方程(2)中加入地区虚拟变量与技术市场发展指标的交叉项,以探讨技术市场发展对劳动收入份额影响的空间异质性。以东部地区作为基准,设定中部和西部地区两个虚拟变量Middle和West,估计结果如表2 中列(3)和列(4)所示。结果表明,在控制了省份和城市特征变量以及城市和年份固定效应后,Tmkt_index1 和Tmkt_index2 的系数分别为0.001 和0.015,且均不显著。这表明,在东部城市样本中,技术市场发展对劳动收入份额没有产生显著影响。而交叉项Tmkt_index1×Middle和Tmkt_index1×West的系数分别为0.055 和0.015,且均在1%水平上显著。交叉项Tmkt_index2×Middle和Tmkt_index2×West的系数分别为0.043 和0.010,也都通过了1%水平的显著性检验。这表明,在中部和西部样本中,技术市场发展对劳动收入份额具有显著的正向影响。可能的解释是,东部地区的技术市场发展水平较高,经济社会制度环境较为良好,因此技术市场发展对劳动收入份额的影响不明显;而在中部和西部地区,技术市场正处于不断完善的阶段,更可能触发潜在的作用机制,进而影响劳动收入份额。以上结果表明,技术市场发展对劳动收入份额的正向影响主要体现在中部和西部的城市样本中。

表2 技术市场发展与劳动收入份额:时空异质性

五、技术市场发展与劳动收入份额:机制检验

(一)计量模型

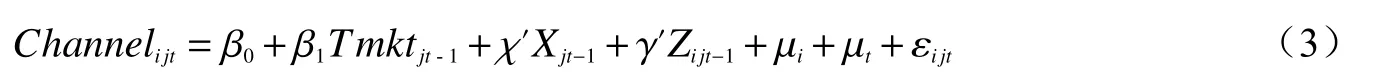

为了考察技术市场发展影响劳动收入份额的作用机制,本文将计量模型设定为:

其中,i表示城市,j表示省份,t表示年份。被解释变量Channelijt为机制变量,包括产业结构优化(Indus_change)、技术进步偏向性(DTC)和要素(相对)价格扭曲(Prl、Prk和Prl/Prk)三个方面,由第三部分测算得到。其他变量与模型(2)相同。

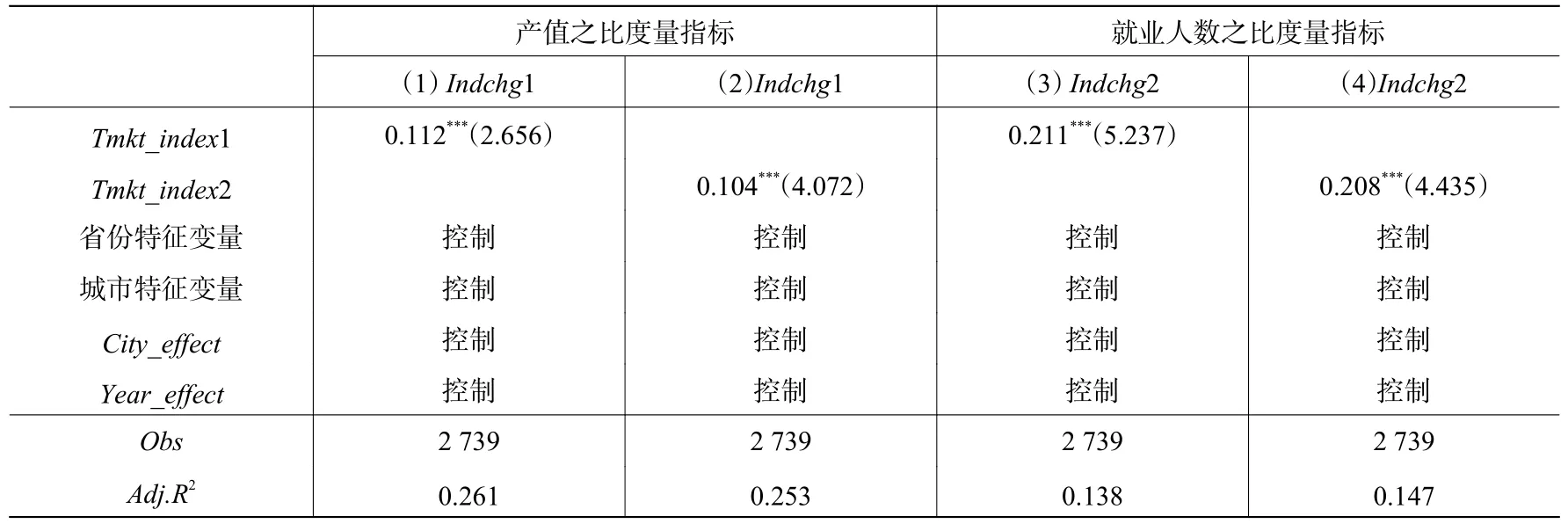

(二)技术市场发展与产业结构优化

本文采用面板数据固定效应模型考察技术市场发展与产业结构优化之间的关系,逐步回归估计结果如表3 所示。首先,考察以第二产业产值和第三产业产值之比(Indchg1)度量产业结构优化的估计结果。在列(1)中,控制省份、城市特征变量以及城市和年度固定效应后,Tmkt_index1 的系数为0.112,且通过了1%水平的显著性检验。这初步表明,技术市场发展与城市产业结构优化之间具有显著的正相关关系(支持研究假说2)。然后,为了确保估计结果的稳健性,考察以第二产业就业人数与第三产业就业人数之比(Indchg2)度量产业结构优化的估计结果,列(3)中Tmkt_index1 的系数为0.211,且通过了1%水平的显著性检验(支持研究假说2)。进一步采用Tmkt_index2 进行稳健性检验,均得到了较为一致的结果,结果如列(2)和列(4)所示。

表3 技术进步发展与产业结构优化:机制检验1

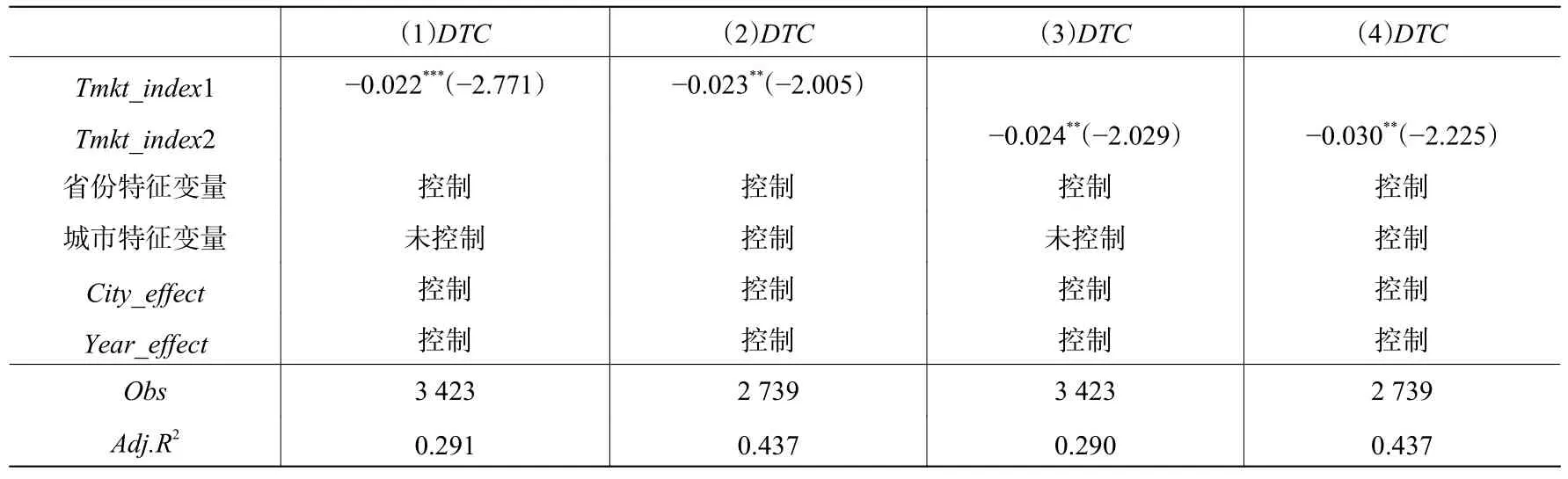

(三)技术市场发展与技术进步偏向性

接下来,探讨技术市场发展与技术进步偏向性指数(DTC)之间的关系,估计结果如表4 所示。首先,考察技术市场发展指标Tmkt_index1 的估计结果。在控制了省份特征变量以及城市和年度固定效应后,列(1)中Tmkt_index1 的系数为−0.022,且通过了1%水平的显著性检验。进一步加入城市特征变量后,列(2)中Tmkt_index1 的系数为−0.023,且在5%水平上显著。这表明,技术市场发展与城市技术进步偏向性之间具有显著的负向关系,即技术市场发展水平的提高显著强化了技术进步的劳动偏向和弱化了资本偏向,这为研究假说2 提供了证据支持。然后,进一步采用Tmkt_index2 度量的技术市场发展指标进行稳健性检验,均得到较为一致的结果,如列(3)和列(4)所示。

表4 技术市场发展与技术进步偏向性:机制检验2

(四)技术市场发展与要素价格扭曲

技术市场发展与要素价格扭曲之间关系的估计结果如表5 所示。首先,考察Tmkt_index1 的估计结果,在控制了省级和城市特征变量以及城市和年度固定效应后,列(1)中Tmkt_index1 的系数为−0.181,且通过了5%水平的显著性检验。这初步表明,技术市场发展对劳动价格扭曲具有显著的负向影响。然后,考察技术市场发展对资本价格扭曲的影响,如列(2)所示,Tmkt_index1 的系数为0.007,但不显著。进一步将被解释变量替换为劳动−资本价格扭曲之比(Prl/Prk),列(3)的估计结果显示,Tmkt_index1 的系数为−9.111,且通过了1%水平的显著检验。这表明技术市场发展水平的提高对劳动相对资本价格扭曲具有显著的负向作用,即相较于资本价格扭曲,技术市场发展显著降低了劳动价格的负向扭曲,这为研究假说2 提供了证据支持。进一步采用Tmkt_index2 度量的技术市场发展指标进行稳健性检验,均得到较为一致的结果,如列(4)、列(5)和列(6)所示。

表5 技术市场发展与要素价格扭曲:机制检验3

六、考虑地区制度环境的进一步分析

(一)计量模型

为了考察地区制度环境的调节作用,在模型(2)中引入刻画制度环境的变量及其与技术市场发展变量的交叉项,构建如下计量模型:

其中,Instjt≡{IP_projt,Gmktjt,Openjt},表示知识产权保护、产品市场化和对外开放度三个维度的制度环境变量。交叉项系数 β2是本文主要关注的,刻画了地区制度环境对技术市场发展与劳动收入份额之间关系的调节作用。其他变量与模型(2)相同。

(二)知识产权保护

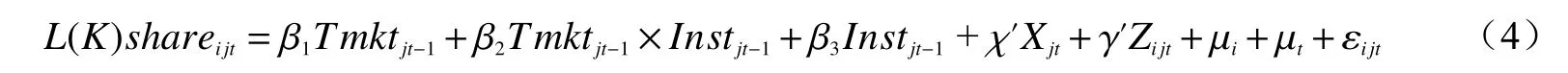

首先,考察地区知识产权保护对技术市场发展影响劳动收入份额的调节作用,估计结果如表6 所示。列(1)的估计结果表明,Tmkt_index1 和交叉项Tmkt_index1×IP_pro的系数分别为0.008 和0.003,且分别通过了1%和5%水平的显著性检验;IP_pro的系数为−0.001,在1%水平上显著。这表明技术市场发展会显著促进劳动收入份额提高,地区知识产权保护加强会显著提高技术市场发展对劳动收入份额的正向效应。被解释变量替换为劳动相对收入份额LKshare后,列(2)的估计结果表明,Tmkt_index1 和交叉项Tmkt_index1×IP_pro的系数分别为0.028 和0.021,且均在1%水平上显著;IP_pro的系数为−0.006,且在1%水平上显著。这表明,随着地区知识产权制度逐步完善,其对劳动收入份额的影响体现在两个方面:一是直接降低劳动收入份额;二是通过显著提高技术市场发展对劳动收入份额的正向影响,间接提高劳动收入份额。进一步采用Tmkt_index2进行稳健性检验,估计结果如列(3)和列(4)所示,得到了较为一致的结果。

表6 技术市场发展与劳动收入份额:知识产权保护的调节作用

(三)产品市场化水平

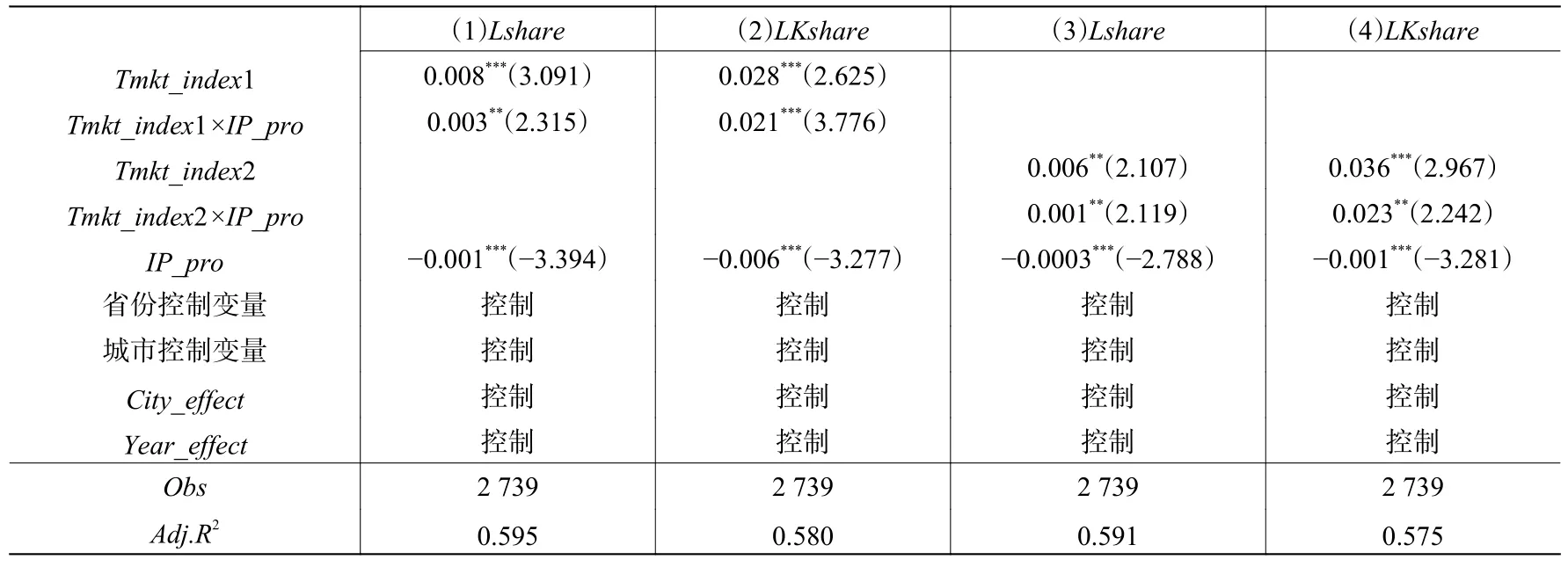

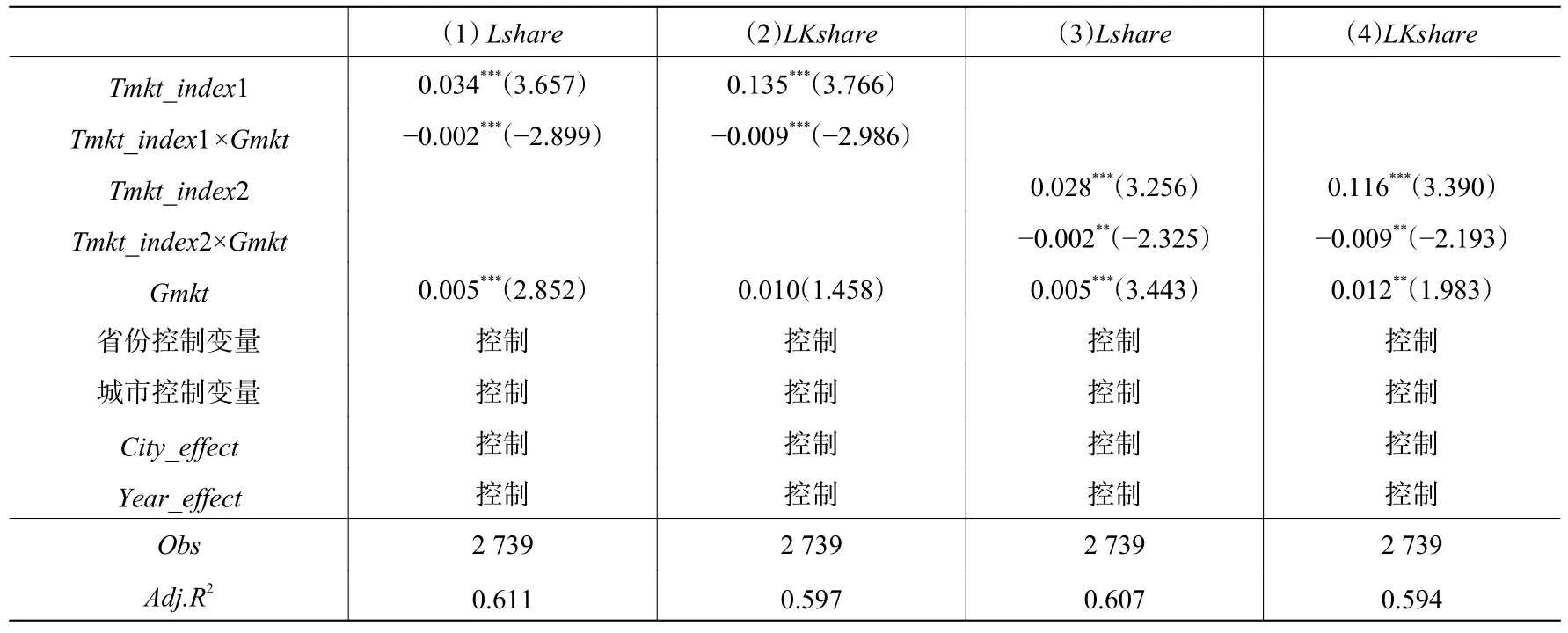

然后,考察逐步完善的产品市场化的潜在调节作用,表7 报告了相应的估计结果。列(1)的估计结果表明,Tmkt_index1 和交叉项Tmkt_index1×Gmkt的系数分别为0.034 和−0.002,且均通过了1%水平的显著性检验;Gmkt的系数为0.005,且在1%水平上显著。这表明,技术市场发展对劳动收入份额具有显著的正向影响,而地区产品市场化水平的提高会显著减弱这一正向效应。将被解释变量替换为劳动相对收入份额LKshare,列(2)的估计结果显示,Tmkt_index1 和交叉项Tmkt_index1×Gmkt的系数分别为0.135 和−0.009,且均在1%水平上显著;Gmkt的系数为0.010,但不显著。这表明,随着产品市场化的逐步完善,其对劳动收入份额产生两个方面的影响:一是直接促使劳动收入份额的提高;二是通过减弱技术市场发展对劳动收入份额的正向作用而间接降低劳动收入份额。进一步采用Tmkt_index2 指标进行稳健性检验,均得到了较为一致的结果,如列(3)和列(4)所示。

表7 技术市场发展与劳动收入份额:与产品市场化的互动效应

(四)对外开放

最后,考察地区对外开放水平的潜在调节作用。①限于篇幅,文中没有报告对外开放调整作用的估计结果;如有兴趣,可参见《财经研究》网站工作论文版本。各省贸易开放度(Trade_open)的估计结果显示,Tmkt_index1 和交叉项Tmkt_index1×Open的系数分别为0.013 和−0.0001,且均通过了1%水平的显著性检验;Open的系数为−0.105,但不显著。这表明技术市场发展显著提高了劳动收入份额,而地区贸易开放显著减弱了技术市场发展对劳动收入份额的正向影响。将被解释变量替换为LKshare,Tmkt_index1 和交叉项Tmkt_index1×Open的系数分别为0.050 和−0.0003,且均在1%水平上显著;Open的系数为−0.956,在10%水平上显著。这表明随着贸易开放度的逐步提高,技术市场发展对劳动相对收入份额的正向影响将减弱。进一步采用Tmkt_index2 指标进行稳健性检验,均得到了较为一致的结果。接下来,考察各省外资开放度(Fdi_open)的调节作用的估计结果。无论是以劳动收入份额还是以劳动相对收入份额作为被解释变量,Tmkt_index1 和Tmkt_index2 的系数均至少在5%水平上显著为正;交叉项Tmkt_index1×Open和Tmkt_index2×Open的系数均为负,且至少通过了5%水平的显著性检验。这表明,与贸易开放度的实证结果相似,随着外资开放度的逐步提高,技术市场发展对劳动收入份额的正向影响将显著减弱。

七、结论与政策启示

当前,我国经济正处于转向高质量发展的关键时期,如何优化收入分配结构和降低收入差距越来越受到社会各界的关注。随着经济进入新的发展阶段,技术市场发挥着越发重要的作用,其不断发展不仅能积极促进区域创新和经济增长,还可能对要素收入分配产生影响。细致考察技术市场发展与要素收入分配之间的关系,对于认识和推进技术市场健康发展以及科学优化要素收入分配结构以实现经济高质量发展和走向共同富裕之路具有重要的现实意义。

本文采用2001−2014 年我国省份和城市层面混合数据,在探讨技术市场发展、劳动收入份额以及两者之间关系的经验事实基础上,实证研究技术市场发展对劳动收入份额的影响及其机制。结果表明,随着技术市场发展水平的提升,劳动收入份额均出现显著提高,技术市场发展指标每提升1 个百分点,劳动收入份额将提高0.009−0.012 个百分点,进一步考虑潜在的内生性问题和劳动收入份额动态变化的稳健性检验均得到一致的结果;且这一效应在2008 年之前和中西部地区尤为明显。然后,基于产业结构优化、技术进步偏向性和要素价格扭曲三个视角检验技术市场发展影响劳动收入份额的作用机制,发现技术市场发展显著提升了城市从第二产业向第三产业的转型升级,显著降低了技术进步偏向性指数(即强化了技术进步的劳动偏向和弱化了资本偏向),显著降低了劳动价格的负向扭曲,同时缓解了资本价格的正向扭曲,进而提高了劳动收入份额。最后,考察了所在省份的制度环境对技术市场发展与劳动收入份额之间关系的调节作用。结果显示,技术市场发展对劳动收入份额的正向效应会随着地区知识产权保护程度的提高而增强,而随着产品市场化和对外开放水平的提高而减弱。

本文基于要素市场联动视角考察了技术市场发展的收入分配效应,为探讨技术市场发展与劳动收入份额之间的关系提供了全面和细致的经验证据,为评价技术等新兴要素市场发展提供了新的维度,同时拓展了研究我国劳动收入份额变化的文献。本文的研究具有较为直接的政策启示:一是,强化以要素收入为主体的初次分配是优化收入分配结构和降低收入差距的基础,深化技术这一新型要素的市场化改革不仅会提高区域创新能力和经济增长,而且会优化要素收入分配结构;二是,考虑到技术市场发展的分配效应在中西部地区更为显著,可通过进一步完善中西部地区的技术市场,加强劳动、资本和技术等多种要素市场的联动,促进要素跨地区有序流动,提高要素配置效率,降低地区间收入差距,因地制宜地探索通向共同富裕之路;三是,基于技术市场发展的正向收入分配效应在地区知识产权保护、产品市场化和对外开放等制度环境下呈现出的显著异质性,各地区在推进技术等要素市场化改革时,需要考虑和协调其与地区环境的互动性,通过建立和完善一系列配套制度,促进技术市场健康发展,优化要素收入分配格局,为实现经济高质量发展和共同富裕提供良好的条件。