Web 3.0概念、内涵、技术及发展现状

2023-01-31宁焕生

徐 蕾,李 莎,宁焕生

北京科技大学计算机与通信工程学院,北京 100083

早在2006年初,Jeffrey Zeldman首次提到Web 3.0技术,之后人们对于Web 3.0开展了诸多积极的构想.2021年底至今,随着加密货币的流行,人们对Web 3.0的研究兴趣逐渐加深.

Web 3.0是人类所期待的下一代互联网(注:也有学者认为Web 3.0不足以代表下一代互联网,只能作为下一代互联网的代表性技术之一).随着已有科学技术的不断更新迭代,Web 3.0不断融合已有技术,并催生更多新技术,人们对互联网的期许越来越强烈.本文首先从功能、技术、信息属性、盈利模式、代表平台角度对比论述从Web 1.0到Web 3.0的概念及内涵;其次从国家、国际组织和出版物数量角度介绍了Web 3.0的发展历程以及发展现状;然后就其多技术融合特性,从网络与计算技术、安全可信技术、虚实融合技术、智能交互技术四个维度阐述了Web 3.0中涉及的关键技术.最后对未来Web 3.0在经济、社会、文化方面引起的变革进行了总结.

1 从 Web 1.0 到 Web 3.0 概念与内涵

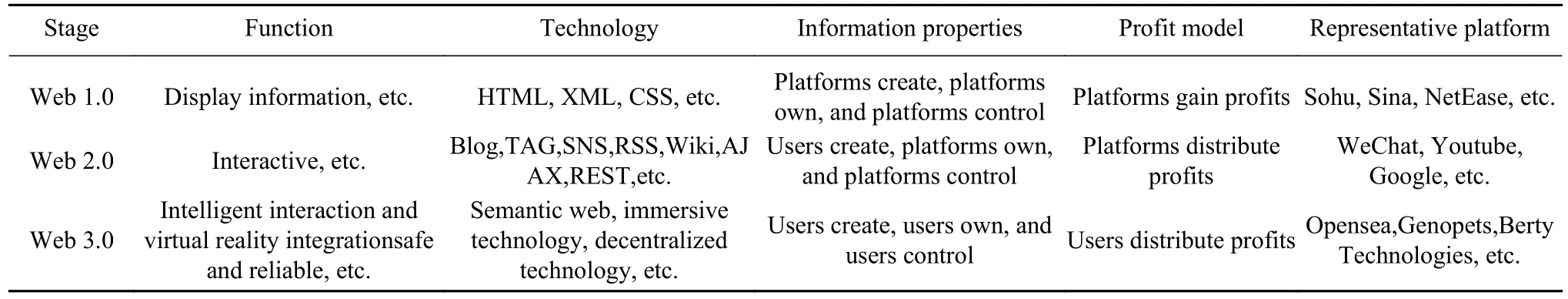

Web 3.0作为下一代互联网,拥有很多新特性.为进一步理解Web 3.0的概念及内涵,本文首先从功能、技术、信息属性、盈利模式、代表平台角度对 Web 1.0到Web 3.0平台特征以对比分析的方式进行描述,并将其总结在表1中,其次对各个时期中对应平台的优缺点进行了详细描述.

表1 Web 1.0到Web 3.0的特点对比分析表Table 1 Comparison and analysis of features of Web 1.0 to Web 3.0

1.1 Web 1.0

Web 1.0的页面为静态页面,能够对信息进行简单管理.使用到的技术是HTML、XML、CSS等.Web 1.0平台创造并发布信息,获得巨大的点击流量,通过售卖广告位获得收益,用户无法获得收益,信息存在于平台服务器上,因此平台拥有信息的控制权,代表性的平台有雅虎、新浪、网易等.

Web 1.0平台实现了很多“从0到1”的突破.对于普通用户来说,能够浏览所需信息;对于工业生产来说,能够降低生产销售产品与服务顾客所需的成本,提高公司的管理效率,使价格更加透明从而扩大买方和卖方市场[1].

但Web 1.0任然存在很多问题.第一,只能实现单向通信:由客户端发起的客户请求,缺少交互;第二,受众规模小:只能满足少部分网民的精神需求;第三,运行速度慢:Web 1.0的速度非常慢,每当有新的信息添加到网页时,都需要刷新网站.

1.2 Web 2.0

Web 2.0的页面为动态页面,主要的功能是用户与用户之间,以及用户与网络服务器之间的交互.使用到的技术包括 Blog、TAG、SNS、RSS、Wiki、AJAX、REST等.Web 2.0平台收集用户创造的信息并发布,信息所产生的价值由平台制定协议与用户分配,信息存在于平台服务器上,因此平台拥有信息的控制权,代表性的平台有微信,Youtube,Google等.

Web 2.0平台针对Web 1.0中的挑战进行了改进,有了消费互联网平台与工业互联网平台的概念.普通用户使用的是消费互联网平台,用户在使用时有了更多交互体验并参与到内容创作上来;工业产生使用的是工业互联网平台,各大互联网厂商纷纷布局,例如,2009年,阿里云、徐工等平台初步形成了完整的研产供销服、全价值链的信息化体系[2].

Web 2.0平台虽然极大的提高了用户交互体验、促进了工业的发展,但这种平台垄断的模式带来了很多弊端.第一,信息泄露:平台为了利益出售给第三方;第二,数据可被篡改:数据存在中心服务器中,黑客攻击一个实体,就可以获得千万个实体的信息;第三,产生垄断:由于形成数据孤岛,目前的平台经济产生垄断.

1.3 Web 3.0

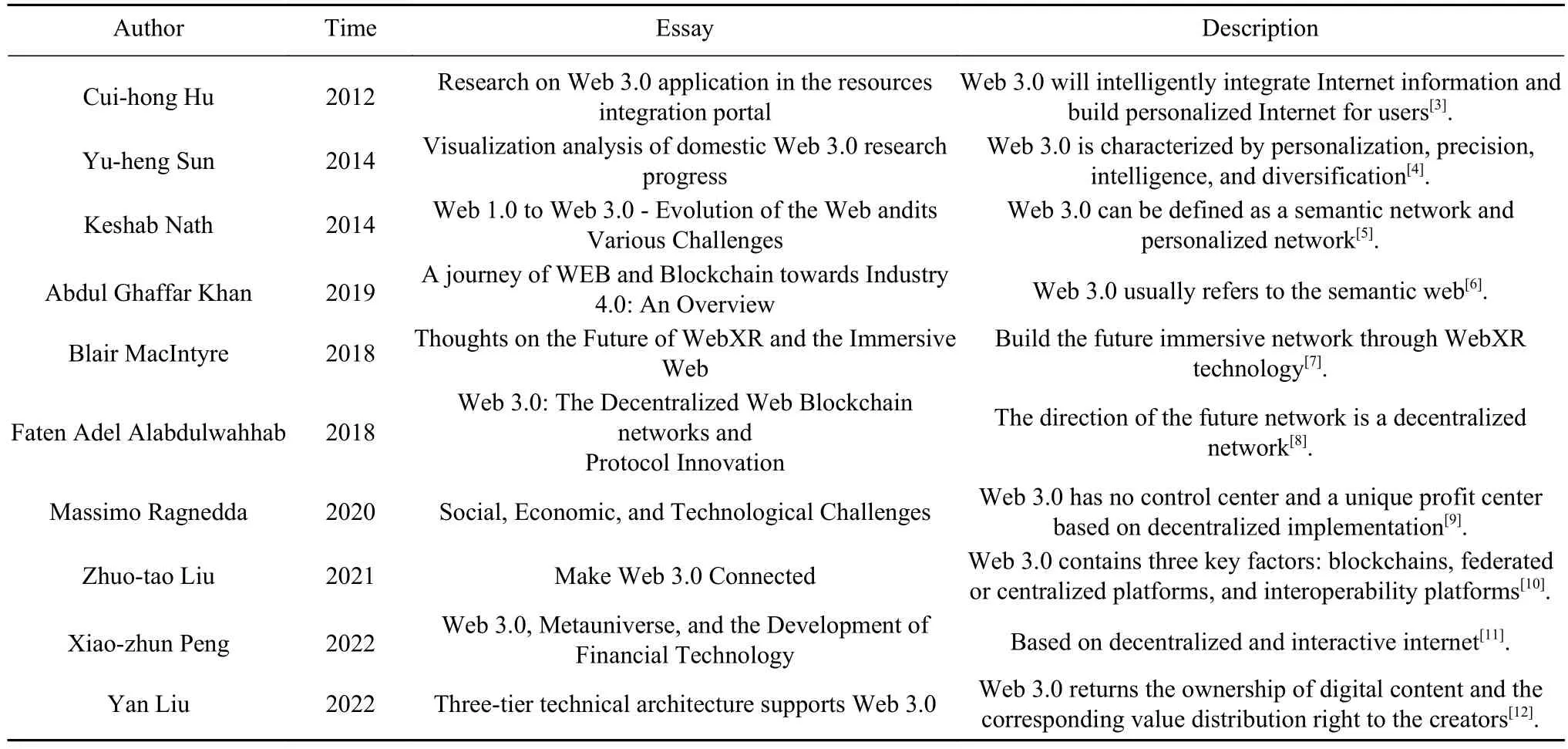

Web 3.0从2006年起就受到了产业界、学术界、媒体界及公众的广泛关注,但对于Web 3.0的定义及概念还不够统一和明确,不同从业者、专家以及机构给出了对Web 3.0的见解,如表2所示.

表2 部分专家及研究者对Web 3.0的见解Table 2 Opinions of experts and researchers on Web 3.0

从技术角度分析,早期学者认为未来网络是具有智能交互功能的语义网[3-6],后来随着沉浸式技术以及区块链技术的发展,一些学者认为未来网络是具有虚实融合功能的沉浸式互联网[7]以及具有安全可信特点的去中心化互联网[8-12].而Web 3.0作为即将到来的第三代互联网,将不断融合多种信息技术,并不断促进新技术的出现.Web 3.0中用户创造并发布信息到平台上,信息作为用户的数字资产,所创造的价值完全属于用户,代表性的平台有 Opensea,Genopets,Berty Technologies等.

Web 3.0平台在不仅更加智能,而且颠覆了平台垄断的模式.消费互联网平台使普通用户能够获得安全可信的智能交互服务;工业互联网平台能够实现人、机、物智能安全地连接,数据转换为知识信息,对工业环节进行准确控制,提高生产效率[13].

Web 3.0目前的发展迅猛,但大多数用户对于Web 3.0的认识仍存在一些误区,正如李昆昆和李正豪[14]提到“近两年,Web 3.0概念被炒币族带歪了”.因此接下来本文通过分析Web 3.0的发展现状分析其未来发展的关键.

2 Web 3.0 的发展现状

以下重点介绍Web 3.0在不同国家的发展现状(包括政策、公司和产品)以及各国际组织的相关技术指南,结合中国知网(China National Knowledge Infrastructure, CNKI)和Scopus数据库中Web 3.0相关出版物的数量统计,分析了Web 3.0的发展历史和现状.

2.1 不同国家的发展现状(政策、公司和产品)

Web 3.0开创了国家之间竞争的新领域,但各个国家关于Web 3.0的发展战略不同.在政府监管与企业发展方面应走适合各国国情的发展道路.Web 3.0旨在创建一个安全可信的互联网,人们可以在其中安全地交换利益和信息,然而,目前Web 3.0的安全可信技术并不完善,致使Web 3.0中仍然存在洗钱、诈骗、传销、赌博等犯罪活动.

以我国、尼日利亚为代表的国家一开始对于Web 3.0中的交易持适当的审视态度,但后期根据本国用户日常需求制定更灵活的Web 3.0经济政策框架.例如,2021年9月,中国人民银行发布全面禁止虚拟货币结算和交易的通知;2022年1月,中国技术市场协会发布了《NFT平台与产品评测》团体标准征求意见函.这类国家的企业在消费互联网的产品布局种类单一,主要在数字藏品(Nonfungible token, NFT)领域;在工业互联网中,相对于发达国家,仍存在产业支撑能力不足、标准体系不完整、引领发展的国际型龙头企业缺乏、安全保障能力薄弱等问题[15],在一定程度上制约了Web 3.0工业互联网平台在生产场景中的应用.并且都主要是基于更易监管的联盟链实现,如表3和表4中的中国为例.

对于以美国、日本、欧洲为首的国家一开始就对Web 3.0领域发力,希望在Web 3.0中更具有竞争力甚至成为全球中心,在发展的过程中,出台了相应法案和财政规划,寻求监管与发展之间的平衡.例如,2022年3月,美国总统拜登签署发布了“关于确保负责任地发展数字资产”的行政命令;2022年4月,法国总统埃马纽埃尔·马克龙说到:我想确保欧洲玩家掌握与Web 3.0和Metaverse相关的技术组件.这类国家内的企业在消费互联网与工业互联网中的产品布局种类多样,应用场景丰富,主要是基于更加开放的公链,如表3和表4中的美国为例.

表3 中国和美国在消费互联网中的Web 3.0相关产品Table 3 Web 3.0 related products in the consumer internet in China and the United States

表4 中国和美国在工业互联网中的Web 3.0相关产品Table 4 Web 3.0 related products in the industrial internet in China and the United States

2.2 国际组织针对 Web 3.0 相关技术指南

由于区块链、语义网、身份管理等技术是Web 3.0的重要基础技术,各个国际组织高度重视Web 3.0中的基础技术的发展,举办关于Web 3.0基础技术的大会并制定相关标准.例如,2021年4月,ITU(International Telecommunication Union)与各个国家组织召开会议,会议讨论了大数据、区块链等基础技术;2022年7月,W3C(World Wide Web Consortium) 去中心化标识符工作组发布 Decentralized Identifiers (DIDs) v1.0.除此之外,一些国际组织对于Web 3.0的未来发展也正积极做出展望.2022年5月,IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)针对Web 3.0的未来发展以及挑战举办了交流会;2022年11月,IET(The Institution of Engineering and Technology)将举行主题为“Web 3.0和元商务”的会议.

2.3 典型论文数据库关于 Web 3.0 主题内容的出版情况

我们选择统计Scopus数据库中关于Web 3.0相关文献,作为分析Web 3.0技术发展依据,据调研Scopus数据库包含的各种核心学术期刊,在自然科学、工程技术等各个领域都是具有较高影响力,所以将其作为我们研究对象来验证Web 3.0发展情况是可行的,同时我们还检索了国内CNKI数据库中关于Web 3.0相关文献作为我们对国内的研究依据.

检索结果如图1所示,截至2022年7月14日,共有75份与Web 3.0相关的出版物在Scopus数据库上发表,共有523份与Web 3.0相关的出版物在CNKI上发表.从图1中所反应论文数量来看,我们可以将Web 3.0的发展分为四个阶段:萌芽阶段(2006~2007年)、发展阶段(2008~2016年)、停滞阶段(2017~2020年),再发展阶段(2021~2022年),各个阶段的状态变化均与Web 3.0中的基础技术的发展态势有关,Web 3.0的发展阶段划分如表5所示.

表5 Web 3.0的发展阶段Table 5 Development stage division of Web 3.0

图1 Scopus和CNKI出版物数量统计表Fig.1 Publications statistics chart for the number of publications in Scopus and CNKI

2.3.1 萌芽阶段(2006~2007年)

萌芽阶段,虽然在缺乏技术工具的情况下,人们对于Web 3.0开展了积极构想,Tim Berners-Lee构想Web 3.0是一张还有丰富数据资源的语义网;Reed Hastings构想Web 3.0具有10 M宽带;谷歌首席执行官Eric Schmidt构想Web 3.0拥有丰富的应用程序.

2.3.2 发展阶段(2008~2016年)

语义网、人工智能以及网络计算等技术的快速发展使得智能应用程序的开发具有前所未有的爆发力,Web 3.0的发展进入发展阶段.

2.3.3 停滞阶段(2017~2020年)

人们开始注意到这样的互联网还是存在一定的缺陷,例如数据孤岛问题,信息泄露问题,数据篡改问题,平台分配收益问题以及少数平台产生垄断问题.人们试图通过一些手段来解决这些问题,但这些手段都是治标不治本,Web 3.0的研究进入停滞阶段.

2.3.4 再发展阶段(2021~2022年)

2021年,Roblox让元宇宙(Metaverse)的概念引爆市场,Web 3.0与元宇宙均代表互联网的未来,因此,人类对Web 3.0探索的热情又重新被点燃.2021年12月的美国国会议员在听证会上对Web 3.0展开了积极且正面的讨论,Web 3.0的研究进入再发展阶段.

2.4 总结

根据以上三个角度的分析,部分国家因为安全可信技术不成熟对Web 3.0持审视态度,国际组织对Web 3.0基础技术的发展不断探索,专家学者随着基础技术的发展积极构想Web 3.0.因此,基础技术仍然是制约Web 3.0发展的瓶颈.

3 Web 3.0 技术栈

当前,Web 3.0所代表的技术和内容比较丰富,包括:立体全息的互联网、安全可信的价值互联网、以及智能交互的互联网等,因此需要集成各种新技术来创建,图2概括了Web 3.0所涉及的相关技术,分为4个方面:网络与计算技术,安全可信技术,虚实融合技术,智能交互技术.具体如下.

图2 Web 3.0 技术栈Fig.2 Web 3.0 technology stack

3.1 网络与计算技术融合赋能 Web 3.0

在立体全息的Web 3.0场景中,类似于社会组织框架(SOF)模型并且无处不在的物联网架构[17]产生大量的实时数据,因此形成云、边、端多级计算协同模式已成必然趋势,该模式的形成需要解决云到端的连通性问题,5G与6G网络技术与其相互配合为用户的最佳体验打下坚实基础.本节主要介绍5G、6G、物联网、云计算、边缘计算等在Web 3.0中的作用.

3.1.1 5G,6G

具备高性能、低延迟与高容量等特点的5G技术是Web 3.0的重要基础设施.5G网络的出现,极大的促进了其他Web 3.0中基础技术的发展.例如,在4G网络时代,虚拟现实技术与增强现实技术(VR/AR)绝大部分都是个人与本地体验,实现远程的虚拟交互仍是技术挑战.Vega等[18]提出结合5G中超可靠低延迟通信(URLLC)技术设计AR/VR端到端架构解决参与者因网络延迟造成的眩晕感.5G网络在促进基础技术的同时,也会产生一些冲突,未来Web 3.0的发展需要不断更新迭代技术间的协作方式.在物联网场景中,仅通过云、边、端协同计算的模式不能够满足人类对性能的要求,还需要5G技术的协作,然而5G与多级计算结合过程存在一些挑战,例如,异构计算设备与5G频谱复用环境存在资源效率问题,Zhou等[19]对部署架构进行了优化.

目前随着5G技术的快速成熟,越来越多的研究者开始对6G技术做出展望.Qiao等[20]对未来6G网络描述到:6G被设想为一个分布式、去中心化和智能创新的网络,其中去中心化这一新特性,对于Web 3.0的发展尤为重要.目前由于5G网络节点(如网关、基站、路由器)的通信、计算、和存储能力的限制,只能支持分布式计算.分布式计算仍然存在中心节点对数据进行控制的现象,这对用户的数据隐私与安全造成一定的威胁.在6G中,网络中的各个节点的能力将全面提升,未来,能够支持去中心化计算的6G网络是Web 3.0发展的关键.

3.1.2 云、边 (雾)、端协同计算

Web 3.0的很多场景的落地都需要云计算为其提供区块链技术有着独特的技术组成,例如人工智能,大数据,物联网等.传统的云计算存在延迟,在面对Web 3.0中的海量实时数据处理方面的具有一定挑战,因此仅使用云计算技术不能满足需求.边缘计算与其分工协作,对于Web 3.0中实时性要求较高的数据,选择更加安全快速的边缘计算,也称为雾计算.Hut和Chen[21]基于边缘计算提出了一种软件定义的方法,目的是实现自动化和智能化的边缘计算系统.无论是云计算还是边缘计算,都是Web 3.0各个场景中计算的一种方式,都是为用户端无法实现的计算提供服务.

由于网络技术以及网络中各个节点的通信、计算和存储能力的制约,去中心化计算并未实现.在云、边、端分布式计算的模式下,数据安全问题显得尤为重要.近些年来学者们对于安全计算有很多研究,如Liu等[22]基于共享权限的隐私保护认证协议(SAPA)解决云存储的隐私问题.

3.1.3 物联网

从Web 3.0的特点来看,物联网要想支撑Web 3.0的发展,仍然存在一些挑战.首先,立体的全息互联网需要实现异构网络之间的普遍互连,这个过程就需要通过物联网实现对异构网络架构的重构,如Ning和Liu[23]基于赛博、物理、社会、思维空间提出了广义上的物联网架构和关键技术.实现万物互联之后,物联网便形成了U2IoT(单元物联网与无处不在的物联网)模型[24].其次,安全可信的互联网中既需要从宏观上建立起一个在赛博空间、物理空间、社会空间中的安全架构,又需要针对于物联网的各个对象的安全性与隐私性进行研究,如Yao等[25]对物理空间中的实体从工作前、工作中和工作后三个角度出发,建立了安全体系结构.

3.2 安全可信技术

Web 1.0和Web 2.0时代,用户产生的图片、文字等有价值的信息只能依赖于特定的机构进行传递,数据资产由特定机构所有,而在Web 3.0中数据的控制权在用户手中,数据就变成了用户的资产,在传递数据资产、数字货币的过程,需要一套安全可信的技术底座,安全可信技术主要包括区块链技术、隐私计算技术、身份管理技术.

3.2.1 Web 3.0的底层驱动力——区块链技术

区块链技术是Web 3.0具有可信性的底层驱动力.区块链技术是个融合性技术,包括分布式账本、共识算法、密码学技术、智能合约等,这些技术是突破Web 2.0瓶颈的关键.

在Web 2.0中,互联网所产生的数据由单一的中心组织进行管理与控制,是高度中心化的数据管理系统,这将造成两个弊端.首先,用户无法确定自己的数据是否被窃取或篡改,在遇到黑客攻击事件时显得无能为力;其次,随着数据的爆炸性增长,单一的中心组织在管理数据时正遭受更多挑战,各大平台不得不持续更新系统的规模以及复杂程度.而区块链中的分布式账本技术是在多个站点、多个物理地址或者多个组织机构中都存储一份独立且完整的数据,共识算法是通过指定流程与规则防止恶意节点对数据的破坏,从而保护Web 3.0上的数据资产,分布式账本技术与共识算法结合解决了上述两个弊端.除此之外,在分布式账本的隐私保护、可校验问题上,区块链高度依赖密码学技术,例如,哈希是POW算法的基础[26].为了进一步在Web 3.0中进行可信交易,区块链使用智能合约技术将传统合约变成数字化的版本.

3.2.2 Web 3.0中节点交互—隐私计算

为了使用户能够在新一代互联网上有更好的智能交互体验,例如在搜索、社交网络等场景中能够根据用户的需求提供定制化服务,人工智能技术、大数据技术广泛应用,在智能计算的过程中,隐私泄露问题会造成Web 3.0中用户的利益受损.因此,Web 3.0在区块链所提供的可信功能的基础上,还需要隐私计算技术保证用户安全地享受智能计算的服务,隐私计算技术包括安全多方计算、联邦学习、可信执行环境.三种计算方式的比较如表6所示.

表6 隐私计算Table 6 Privacy calculations

基于协议的安全多方计算(Secure multi-party computation,MPC)是指多方建立一个安全协议,该协议能够使Web 3.0中的各个节点之间在不暴露隐私的情况下,互联合作创造更多的价值,例如,在区块链的各个区块之间进行交易数据时存在泄露隐私问题.Zhou等[27]提出一种MPC协议,该协议分别对链上计算与链下预处理两个阶段提供隐私保护,并作为共识算法的一部分.在基于安全多方计算构建Web 3.0时还应考虑性能问题.在保证隐私的情况下,结合使用一些高效的MPC基础技术,例如同态加密、混淆电路等[28].

Web 3.0的智能交互离不开机器学习,然而机器学习中模型的训练对数据需求巨大,需要多方的数据才能训练出表现良好的模型,这个过程就可能会暴露用户的隐私,联邦学习可以让一个或多个参与方通过上传本地梯度更新值的方式在不暴露隐私的条件下协助完成机器学习任务,虽然联邦学习在一定程度上不会暴露用户的训练数据,但已有研究者证明了攻击者可以通过上传的模型梯度窃取隐私数据[29].当前学术界大量研究者开始将差分隐私的保护方案与联邦学习结合,如Wei等[30]提出了一种新颖的差分隐私框架,该框架在客户端上传数据之前添加人工噪声,有效的保护了客户端数据的隐私.

可信的执行环境安全性是通过在软件层与硬件层中建立与普通运行环境隔离开来的系统来保障的.目前,Web 3.0中大多数的去中心化应用程序(DApps)并没有大量用户在使用,大多数的应用程序并没有发挥其价值,其中一个原因是当前的区块链系统的机密性仍有较大提升空间,因此区块链技术与可信的执行环境相结合构建Web 3.0应用系统的研究方向成为了热点,如Peng等[31]通过构建可信的执行环境解决了移动众信系统中以往必须通过第三方进行奖励分配的问题.

3.2.3 身份管理技术

Web 3.0中各个节点在进行通信以及数字资产交易时必须要对节点的身份进行确认,因此身份管理技术是Web 3.0的关键技术,Web 3.0中身份管理技术主要包括三方面内容:身份标识、身份认证、隐藏机制.

在Web 2.0中要求采用中心化的实名认证进行账号密码设置,然后才能登录,用户常遇到忘记账号密码的问题,并且还存在身份信息泄露的风险.在Web 3.0中,身份标识不再通过账号和密码,主要有三种方式进行身份标识,包括公玥标识身份、数字证书标识身份、DID标识身份(Decentralized identifier),用户把公玥或者各机构颁发的数字证书存储在自己的区块上,并将该区块的地址存到“钱包”中,如METAMASK在登录时,通过钱包即可登录Web 3.0中的各种应用,认证过程中主要有匿名和实名方式,其中匿名认证通过公玥标识身份的方式进行,虽然并不会把个人信息传给可信认证中心但依旧存在一定的隐私泄露风险,这是由分布式账本技术的特点决定的,可以通过隐藏机制来解决[32].实名认证方式在去中心化的Web 3.0系统中收到严重威胁,为了解决该问题,联盟链研究者提出可控匿名认证,隐藏机制是解决恶意人员通过公开的那部分分布式账本来推测用户的身份的问题,包括混币交易技术和无标识交易技术.

3.3 Web 3.0 虚实融合技术

在Web 2.0时代,人类常把互联网称为虚拟世界,把物理的空间成为现实世界,虚实世界的界限明显,且虚拟世界所呈现的效果也是2D的.而Web 3.0是立体全息的,不仅是虚拟世界与现实世界的融合,而且在虚拟世界中还将打破各个虚拟生态之间的壁垒实现虚拟世界的融合,对于虚实世界融合相关技术包括虚实交互技术、IOX等,对于虚拟世界融合相关技术包括跨链技术等.

3.3.1 虚实交互技术

Web 2.0中的虚拟世界与现实世界的交互只能通过键盘和屏幕实现,在Web 3.0中虚实交互逐渐丰富,XR技术以及脑机接口技术是虚拟交互技术的核心.

XR技术包括虚拟现实(Virtual reality, VR)、增强现实(Augmented reality, AR)、混合现实(Mixed reality, MR).VR技术是将现实空间的你带到虚拟空间中,让用户沉浸在一个构建出来的具有立体感的三维空间中;AR技术是将虚拟影像在现实空间中呈现;MR技术则是将现实空间与虚拟空间融合后产生新的可视化环境,在该环境下两个空间中的实体相互交互.图3说明了三种技术与虚拟空间、现实空间的关系.

图3 VR/AR/MR与虚拟空间、现实空间的关系Fig.3 Relationship between VR/AR/MR and virtual space and real space

脑机接口技术是指在人或动物的大脑内部或者外部创建直流连接,从而实现脑与设备的信息交换,美国华盛顿大学神经技术中心副主任Rajesh Rao给出了脑机接口未来发展的判断:“未来人类意识能无线连接并控制任何物联网设备”[33],也就是人类将思维信息传到虚拟空间中,虚拟空间对信息进行智能处理后再作用到物联网设备,实现虚实交互.未来,即使是残障人士也可以通过脑机接口技术享受到Web 3.0的智能服务.

3.3.2 IoX

如今,网络技术的发展带来不可避免的网络空间与传统空间的融合.物理空间与网络空间融合称为物联网(Internet of thing, IoT),社会空间与网络空间融合称为人联网(Internet of people, IoP),思维空间与网络空间融合称为思维联网(Internet of thinking, IoTk).随着社交网络的发展,IoP是Web 3.0今后发展的重要领域.原来现实空间中的社会服务映射到新一代互联网中,既为用户扩展服务范围,也可以提高服务的效率.IoTk包括两种类型:到处嵌入人工智能的工具和将物理思维“复制到”网络大脑中[34],前者实现用户与Web 3.0中的各种智能体的协同思维与协调活动,后者则是前者的前景.用户将在新一代互联中拥有在认知、情感、记忆等大脑活动的孪生体,虚拟孪生体与现实空间中的用户共存构建虚实相生的Web 3.0,对于虚拟孪生体的构建还需要身份建模、社会计算等技术支持.

3.3.3 跨链技术

Web 2.0时代里的互联网巨头存在着明显的生态界限,如在线支付平台不允许跨生态的限制,用户被限制在不同的生态局域内活动,Web 3.0使用跨链技术打破虚拟空间中的生态壁垒,实现数据流通、和价值转移.跨链技术是链接各个区块链的枢纽,与区块链的结构(如网络拓扑、共识算法等)是否一致有关,目前主流的跨链技术有公证人机制(Notray scheme)、侧链/中继 (Side chain/relay)、哈希锁定(Hash-locking)、分布式私钥控制(distributed private key control)、公证人+侧链混合机制(Notary scheme+sidechains mixing technology)等[35].要实现真正的价值Web 3.0,加速下一代互联网应用的落地与广泛使用,必须研究出同构区块链与异构区块链的链接都适用的技术,其次,跨区块链时还应考虑安全性问题[36].

3.4 智能交互技术

新一代互联网将不单单只是机械的响应用户搜索的内容和对信息进行组合呈现,而且还能够像人类一样能够读懂信息,并以人类的方式进行学习和推理,从而为用户提供更加准确可靠以及个性化的服务.智能交互技术主要包括:语义网技术、大数据与数据挖掘技术、人工智能技术.

3.4.1 语义网

Web 2.0是对信息进行互联,使用到的技术是超文本传输协议.在Web 3.0中将实现数据与数据互联,形成语义网,语义网是将海量数据通过处理形成一个链接的信息空间.Web 3.0的用户在查找搜索数据时能够得到准确信息和相关联的各种信息.构建语义网的三个步骤,包括:本体构建和本体集成、语义标注、语义检索和推理[37].由于不同领域的海量数据,在构建和集成本体时需要科学工程化方法以及不同领域的科学协作,例如物联网中产生的数据在格式、域、类型等方面都存在巨大差异,如何对其进行语义化成为重点研究的问题之一,Shi等[38]对其进行了全面诉述,张祥等[39]采用机器学习的聚类算法对本体进行构建.对于语义标注迫切的需要半自动化或者全自动化的标注系统,Web 2.0中大多是基于关键词的搜索,这使得用户不能够得到真正想要的信息,Web 3.0中基于语义的检索和推理的搜索将为用户提供更加准确且全面的信息,然而Web 3.0由于数据所有权的下放,不再存在数据孤岛,数据与数据的链接也将会更加复杂,数据的价值是随着网络链接而增长的,因此掌握了数据的链接就是掌握了价值的链接.目前,大量基于语义的搜索系统被提出,例如Nguyễn等[40]对如何构建求职语义网搜索系统提出了方案.

3.4.2 大数据与数据挖掘

大数据与数据挖掘为我们的生活带来很多指导价值.Web 2.0时代,数据是中心化存储模式,存在于互联网巨头的平台中,这种模式存在很多问题,例如数据孤岛现象,多源异构现象,数据互相链接才能通过数据挖掘创造更多的价值.因此,数据中心化存储模式不利于大数据与数据挖掘的发展.Web 3.0采用的是去中心化的存储,大数据与数据挖掘技术将会得到进一步的发展,为用户创造更大的价值.因此,如何在去中心化的环境下,对大数据收集、管理以及挖掘成为Web 3.0中的热点问题,例如Kiyomoto等[41]设计了一个无需任何集中式可信第三方的匿名数据集交易分布式平台,Jung和Jang[42]设计了基于区块链的IoT数据管理系统,Zhang等[43]基于区块链对农业物联网中产生的大数据进行挖掘.

3.4.3 人工智能

下一代互联网是智能交互的互联网,因此离不开人工智能技术,人工智能的发展趋势不是机器取代人类,而是人机融合智能.人机融合智能是一种强人工智能,简单来说就是可以将人与机器优势相互结合的一种智能形势[44].同样,Chen等[45]提出混合人工智能(Human-artificial intelligence,HAI),强调人与机器协调工作,Ning等[46]将H-AI引入了自动驾驶方向,其次,未来人工智能的发展领域将会更加多样化,例如,Gao等[47]对语音的情感识别进行了全面回顾,张智敏等[44]论述了在军事对抗中的人工智能将推测出智能防御策略,检测出危险并进行风险评估,模拟攻击行为等.

4 Web 3.0 是一场变革

Web 3.0是人类的一场重大变革,例如:重塑数字经济格局,产生新的组织形态,提供个性化的体验.因此,本文将从经济、社会、文化三个方面分析Web 3.0带来的变革.

4.1 经济变革

Web 3.0对经济格局的变革主要体现在以用户为中心进行价值创造,将原本属于平台的数字资产下放到用户手中.目前,不可替代代币(Nonfungible tokens,NFT)和去中心化金融(Decentralized finance,DeFi)等都是具体应用.NFT是确定数字资产产权的技术,用户可以制作自己的NFT并记录在区块链上.当前NFT已经被广泛应用于图片、音乐等数字产品中,DeFi是指建立在区块链之上的金融基础设施,DeFi使用智能合约创建协议,使金融业务以更加开放、透明的方式进行,解决了Web 2.0中金融服务的两大问题:不平等金融服务和金融审查,Defi使Web 3.0中的金融服务更侧重于产品服务、价值创新.

除此之外,关于Web 3.0对经济的影响,还有许多问题需要探索.首先,上文提到Web 3.0将会打破互联网巨头的经济垄断,但Web 3.0中可能会产生新的经济垄断[48],例如当前全球最大的加密货币交易所“鲸鱼”,他们有可能对加密货币的价格施加影响;其次,目前还存在着很多类似于“洗钱”的违法行为,这些违法行为严重破坏人类Web 3.0中的经济生活.

基于以上对于经济方面的问题,我国没有像美国等国家大力发展NFT交易.有些悲观者认为中国将在Web 3.0的后期发展中落后.但是加密货币不等于Web 3.0经济建设的全部,各国银行发布的数字法定货币依然可以在虚拟世界中互流互通.除此之外,我国正完善NFT产业体系的监管.例如,《NFT平台与产品评测》与《NFT平台与产品评测》等行业标准已经制定;在2022年度的两会上,一些人大代表提出要加强对数字藏品产业的监管.

4.2 社会变革

Web 3.0对于社会的变革将主要体现在重塑组织形态上,即从传统的中心化组织变革为去中心化组织(Decentralized organization, DAO),DAO与传统的中心化组织相比主要体现在以下三方面:DAO不存在隶属关系,节点之间通过共识机制有效协作;DAO更加高效,通过智能合约自动协作,降低组织在信任、沟通、交易等方面的的成本;DAO更加智能化,集成前沿技术,形成数字化的管理模式,目前DAO在一些小型组织开始应用,如Moloch DAO,FlamingoDAO等,未来这种组织形式可能会作用在更大的组织上,乃至国家、世界.在实现的过程中,由于权力的下放,人类在网上的暴力、恐怖主义等其他有害行为必然要经过一个长期的治理与监管,例如Keizer等[49]提出Web 3.0需要声誉系统实现去中心化的网络空间.

DAO在我国的发展目前主要在小型组织中进行应用,例如DODO平台以论坛的形式对用户治理与组织.DAO在发展的过程中,离不开国家对于安全问题、技术问题、法律问题的长期治理与监管.除此之外,由于中国的传统思想,我国用户对于去中心化的机制的接受程度较低.因此,还要从思想方面进行长期科普.

4.3 文化变革

Web 3.0对文化的变革主要体现在以下三个领域,首先,Web 3.0通过实现支付、知识产权管理,合同和治理,数字存储等对艺术作品以及艺术家权益提供了保护,极大的促进了Web 3.0中对艺术的创造[50],其次Web 3.0还将极大促进文化遗产的保护以及旅游业的发展[51].其次,使用VR/AR技术增强游客在游览博物馆时的体验,最后,Web 3.0将DeFi产品以游戏的方式呈现,将NFT变成游戏道具形成金融游戏化(Game finance, GameFi),即GameFi=DeFi+NFT+游戏.GameFi通过区块链实现,因此每个玩家都看可以参与到游戏的修改与优化的过程,促进游戏在语言、文字、音乐、审美等方面的提升.

我国目前正积极将中国文化与Web 3.0中的应用相结合.例如,由同济大学人文学院、华东政法大学传播学院等全国20余所高校科研机构共同举办的“文化元宇宙的中国印象”前沿工作坊系列活动.该活动以“运用区块链数字藏品讲好中国故事”为核心理念[52].像这样的数字文创案例还有很多,我国的历史文化悠久,再加上数字技术为历史文化的发展增加动能,让传统文化“活起来”[53].

4.4 小结

根据上述,Web 3.0有着巨大的发展潜力,但仍然存在技术、法律等方面的风险.目前,Web 3.0的发展仍处于初期,在此阶段我国不仅正探索Web 3.0的发展道路以确保未来的发展方向正确而且深耕Web 3.0中的基础技术,走中国特色的发展道路.在未来的下一代互联网世界中,中国必定不会缺席.

5 结论

目前Web 3.0还处于发展的初期,本文从不同国家、国际组织和出版物数量角度分析了Web 3.0的发展历程以及现状,得出Web 3.0中的基础技术仍然是制约其发展的瓶颈,因此,本文从网络与计算技术、安全可信技术、虚实融合技术、智能交互技术四个维度阐述了Web 3.0中涉及的关键技术,最后对未来Web 3.0在经济、社会、文化方面引起的变革进行了总结.目前无论基于是信息技术升级的需求,还是走出疫情困扰持续低迷的全球经济需求,都需要Web 3.0为经济、科技、文化、社会的变革注入新动能.