基于光谱诊断的烃类火焰碳烟形成机理研究综述

2023-01-31吴润民宋旭东白永辉王焦飞苏暐光于广锁

吴润民,谢 非,宋旭东*,白永辉,王焦飞,苏暐光,于广锁, 2

1.宁夏大学省部共建煤炭高效利用与绿色化工国家重点实验室,宁夏 银川 750021 2.华东理工大学洁净煤技术研究所,上海 200237

引 言

烃类燃料是运输、发电、航空以及大量工业和家庭应用设备的主要动力来源。由于反应不完全,燃烧过程通常会导致碳烟生成,进而导致严重的健康和环境问题[1],故需要深入了解碳烟颗粒的形成过程,以能够研发出更清洁的燃烧体系,从而降低碳烟的含量,提高燃料的燃烧效率。

由于光学诊断无损、高效、测量精确等特性,可为碳烟生成过程中的碳烟含量、粒子组成、温度、精细结构等的测量提供有力支撑。目前已知的烃类火焰碳烟的光学测试手段包括激光诱导击穿光谱(LIBS)、化学发光、碳烟光谱发射(SSE)、激光诱导白炽光(LII)、傅里叶红外光谱(FTIR)、视线衰减(LOSA)、双色法、激光诱导荧光(LIF)技术等。激光诊断方法的系统复杂并且对环境要求严格,所以为实现碳烟的生成机理和演化过程准确描述,提高光谱诊断方法精度和优化反应环境尤为重要。

由于碳氢化合物火焰的高度复杂性,燃烧过程中形成碳烟的化学和物理机制的细节仍然不确定。烃类化合物燃烧发生不完全氧化导致自由基物种形成和产生碳烟。在火焰的气相区域中产生较大量的烃自由基和多环芳烃(PAHs)等前驱物,这些前驱物在碳烟形成过程中起着重要作用,随后多环芳烃通过气固成核机制转化为初生碳粒,这是整个过程的关键步骤[2]。团聚态碳烟颗粒、基本碳烟颗粒和团聚态颗粒以及刚成核的初生碳烟颗粒之间经过撞击合并相互粘合在一起,形成粒径更大的成熟链状或葡萄状粒子团在表面生长和聚结,最终被碳化和氧化从而形成碳烟。在整个反应过程中,非侵入式光学技术的应用对于测量和监测燃烧过程的主要化学和物理参数特性具有极其重要的意义。通过基于光谱诊断获得自由基物种的强度来表征燃烧系统反应过程中碳烟的辐射和结构特性,最终建立和不断完善碳烟形成机制,同时也为将来完善研发颗粒特征诊断工具提供依据。

为了对烃类火焰碳烟生成机理进行不断的优化,近几十年来国内外的专家学者发现,从动力学机理角度,整个碳烟形成过程涉及气相化学反应动力学和固体颗粒动力学。在燃烧过程中,燃料的当量比、燃料的喷射、外界压力、流动特性等都会影响碳烟颗粒的形成和排放。本文主要通过介绍光谱诊断技术对烃类火焰碳烟的研究进展,包括碳烟形成机理、不同条件对碳烟生成的影响,以及对光谱诊断对碳烟含量、温度、结构等关键参数进行准确可靠表征,将碳烟数值模拟和实验研究进行对比总结,验证实验的准确性和模拟的合理性,分析碳烟形成的微观动力学过程。结合当前国际上对碳烟光谱研究的热点问题,提出燃烧诊断的前景趋势和需要重点研究的难点问题,展望未来火焰光谱诊断技术应用发展方向。对优化燃烧系统设计、提高能量利用效率等有着重要的现实意义。

1 碳烟形成机理

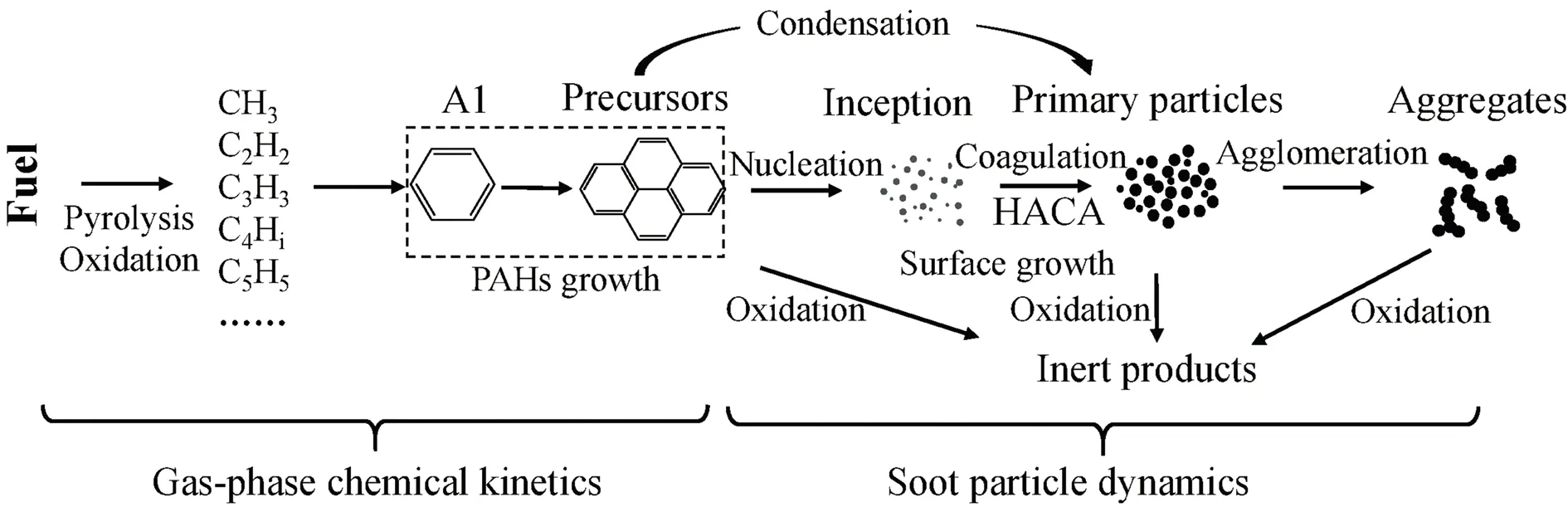

烃类燃料燃烧过程中最复杂的化学过程之一是多环芳烃(PAHs)和碳烟的形成。PAHs主要是分子中含有两个以上苯环的碳氢化合物,包括萘、蒽、菲等。碳烟生成包括复杂的化学反应和物理演化过程。近几十年来,大量研究人员主要致力于碳烟形成机理的研究,解决了从气相分子到团簇和颗粒的过程相关机理研究。碳烟的形成过程被广泛地认可为如下几个子过程,即:PAHs的生成和生长、颗粒成核、表面生长、团聚和氧化[3],如图1所示。

图1 碳烟形成机理图[3]

1.1 PAH的生成和生长

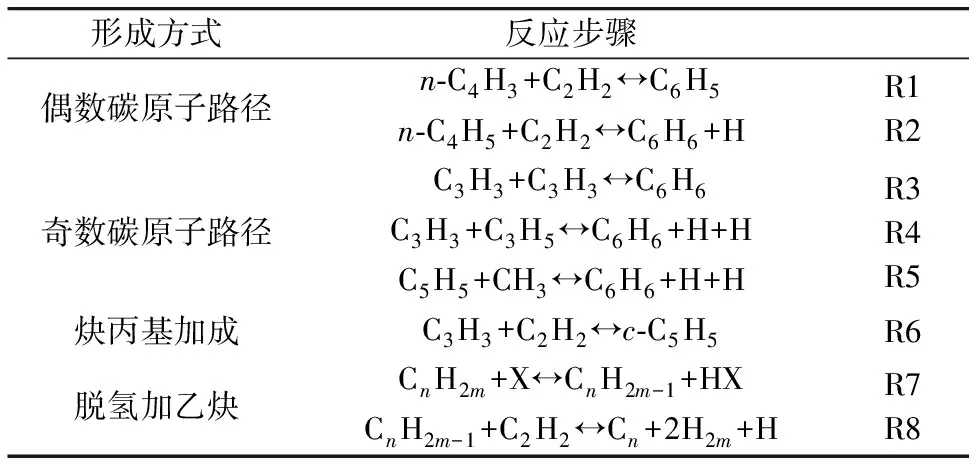

在碳烟前驱体生成过程中,起关键作用的反应是第一个苯环的生成,并且该反应是碳烟生成最重要的步骤[4]。不同研究报道了碳烟前驱体的种类,如离子物种、聚乙炔和多环芳烃(PAHs)[2]等,然而这些理论中,在许多实验和模型研究的支撑下,多数研究者认为碳烟颗粒是通过多环芳烃形成的。为了减少多环芳烃在火焰中的形成,开发分析技术监测高温燃烧系统中多环芳烃的生成非常重要,激光诱导荧光(LIF)是用于这项任务最合适的技术之一。研究人员发现,在烃类燃料燃烧(或裂解)过程中,PAHs形成第一个苯环(主要是苯)的路径主要包括如下的几种反应形式,如表1所示。

表1 第一个苯环的形成路径

第一种反应是C4和C2原子反应途径,即R1和R2,通过对乙炔热解的详细动力学模拟,认为反应R1对第一个芳香环的形成起关键作用,这一结果在后续动力学研究中得到验证。而Miller和Melius[5]对R1和R2反应提出异议,认为n-C4H3和n-C4H5在足够高的浓度下会迅速转化。从而进一步研究提出了第二种反应即奇数碳原子形成路径,炔丙基作为共轭稳定剂,在火焰反应中具有很高的浓度,因此该路径主要为通过炔丙基自发的二聚反应生成苯环。研究证实R3和R4是三种反应中相对重要的路径。第三种路径为炔丙基加成,即炔丙自由基和乙炔发生反应生成环戊二烯基,然后迅速反应形成苯。经过不断地实验和模拟计算,到目前为止PAHs的生长过程又出现了许多理论,如PAC(苯基加成)机理,然而最著名的是脱氢加乙炔理论(HACA)[6]即反应R7和R8。HACA的反应为去除苯环上的H原子,乙炔基一端连在苯环上,另一端与乙炔发生消去反应,使得闭环数量增加,之后连续的HACA反应使碳烟分子增长。

多环芳烃的形成和生长架起了燃烧区化学反应和碳烟颗粒形成的桥梁,其生长特征取决于局部表征因素,如温度、乙炔浓度等。其详细化学动力学机理和化学反应仍然处于不断探索研究过程。

1.2 颗粒成核

颗粒成核通常是指初生碳烟颗粒的质量积累,在碳烟前驱物大量生成后,颗粒成核阶段开始进行。颗粒成核从气态物质到固态颗粒的转变是化学生长的过程。即当PAHs物种在碰撞过程中相互粘附、凝并,使粒子质量积累形成多环芳烃分子簇或者不规则立体团簇,通过不断附着粒子尺寸增大就会形成核(初生颗粒)。根据Thomson等[7]的研究,影响碳烟的初始成核速率因素包括火焰温度和生成PAHs的浓度。

1.3 颗粒表面生长

碳烟碳质量的积累主要是由表面反应、生长和氧化决定。在表面生长过程中,火焰温度和反应物浓度对其影响较小,当碳烟颗粒从火焰高温区向低温区扩散时颗粒仍在持续生长。相反,碳烟颗粒的表面氧化受温度的制约较强。因此,在火焰燃烧初期,温度较低使碳烟的生成速率强于氧化速率,即生成机理占主导。在碳烟形成反应动力学模型中,乙炔被用作重要的生长物质,增长过程中主要依赖HACA机理,乙炔、聚乙炔等自由基与颗粒表面的活性基团发生反应。当促进表面生长的物质耗尽,表面增长停止。

1.4 颗粒凝聚及氧化

碳烟颗粒凝聚是不同碳烟颗粒之间相互碰撞以结合形成更大颗粒的过程。在凝聚过程中,碳烟颗粒的粒径增大,其总质量不发生变化。与表面生长竞争的是碳烟颗粒的氧化,碳烟的氧化主要是颗粒中的碳原子与氧气等氧化剂发生氧化反应形成CO和CO2,使碳原子从颗粒表面解吸、脱离从而降低碳烟颗粒所占比例。根据火焰的类型,发生氧化的时间不同,主要的氧化反应成分是贫燃条件下的O2和富燃条件下占主导地位的OH自由基[8]。

在烃类火焰中,碳烟的形成和氧化取决于当量比、温度等参数。但其中最重要的是压力,其对燃烧系统中碳烟的形成和氧化速率有重要的影响。多数燃烧室都是在高压下工作,因此碳烟形成过程对高压的敏感性十分重要。Liang等[9]研究了采用LIF和LII在高压下对合成燃料(PRFs)的层流火焰中多环芳烃和碳烟进行定性和定量分析。结果表明,与小分子的PAHs相比,大分子的PAHs对压力的增加更为敏感,平均碳烟体积分数与压力呈近似幂律关系,即与pn成正比。Mei等[10]研究了CO2对乙烯裂解过程中碳烟生成的影响。随着CO2浓度的增加,相应的碳烟前驱物苯和芘的浓度先升高后降低。对苯形成的进一步敏感性和反应路径分析表明,二氧化碳增加会导致更多的羟基自由基产生,而少量羟基自由基的存在会增加炔丙基的浓度,从而促进碳烟前驱体的形成。过量的羟基自由基会导致更多物质的氧化,从而抑制碳烟的形成。

2 碳烟光谱诊断技术的应用

光谱学的非接触测量技术已成为火焰燃烧研究的主流诊断方法,非接触性光学测量方法通常具有高实时性,对测火焰不会产生干扰,具有时间、空间分辨率高等优点,其主要可以用于发动机、发电设施、焚烧炉、锅炉等各种装置中火焰和碳烟特性的燃烧诊断研究[11]。近年来成为温度、碳烟含量等高精度测量领域的一种发展趋势。应用这些诊断技术可以获得关于燃烧现象的具体反应特性,有助于设计具有高效清洁和减少污染排放的现代燃烧装置,提高燃烧效率。

2.1 碳烟检测手段

研究人员对指定条件下复杂化学物质的诊断方法不断进行研究开发,使得光学测量方法在有关碳烟浓度和粒径的研究工作中被广泛应用。激光诱导击穿光谱(LIBS)对碳烟火焰性质的测量具有高度敏感性。其原理是使用聚焦的高能激光束来诱导电离、离解和目标介质的激光击穿,从而在探测区域内产生等离子体。然后在一定条件下,通过测量等离子体谱线发射的强度来分析推断出化学成分的浓度和温度等定量信息[12]。Iwata等[13]研究LIBS在富燃丙烷-空气逆流火焰中发光火焰化学成分测量中的应用,探讨在碳烟场局部化学成分测量中LIBS的适用性,阐明了LIBS法测定碳烟火焰中原子/分子组成的稳定性。

激光诱导白炽光(LII)作为非接触式对碳烟体积分数和碳烟颗粒尺寸进行可靠的空间和时间分辨测量的新方法,并且具有足够高的灵敏度和快速性,可用于湍流火焰中的单次测量。Bartos等[14]研究了乙烯/氮气湍流火焰中碳烟颗粒和碳烟前驱体的演化。研究发现LII技术应用目前主要面临的挑战包括来自非碳烟辐射(即多环芳烃)的信号干扰、更快的LII信号的时间衰减、更高的碳烟升华温度、光束控制、激光能量衰减和白炽信号的捕获等。

激光诱导荧光(LIF)测量技术是研究火焰燃烧机理的重要手段,已被广泛应用于碳烟火焰中多环芳烃的测定,能够捕捉多环芳烃的时间和空间分辨信息,具有高空间-时间分辨、无干扰等特点。主要原理是激发器发射不同的荧光刺激瞬态物质PAHs的激发,在激发位置检测到不同的发射带,根据检测到不同的荧光光谱区区分多环芳烃的尺寸,对火焰中多环芳烃进行定性测定。Liu等[15]采用LIF技术,系统地研究了火焰温度、当量比和CO2加入量对C2H4/O2/Ar/CO2预混火焰中多环芳烃生成的影响。实验结果表明,PAHs的LIF信号在1 730 K左右达到最大值,并随温度的升高而降低。在最大火焰温度和稀释比不变的情况下,PAHs的LIF信号随当量比呈线性增加,进气中添加CO2抑制了多环芳烃的生成。

非接触式激光诊断技术在测量燃烧流场的巨大发展,使得研究人员在空间分辨测量方面有许多选择,如非接触式碳烟光谱发射(SSE)技术与其他诊断技术相比,其在三维立体层析等成像配置应用中优势明显,也可以实现在高压条件下无需激光或快速探测器进行辅助测量。在燃烧区域进行碳烟颗粒的实验研究和表征,对理解控制燃烧颗粒形成,生长和氧化的机制非常重要。除LIBS,LII,SSE和LIF等烃类火焰碳烟光谱诊断技术在碳烟中的广泛应用,消光法同时测量碳烟体积分数和温度可以减少误差及应用其他原位光学技术测量碳烟丰度。根据已有的火焰诊断技术和应用,为之后发现和研究更优的诊断方法奠定基础。

近年来,碳烟形成过程中的光谱检测技术在降低延时、去除背景、提高灵敏度以及定量化表征等方面做了一定工作,光谱检测结合其他快速检测技术的研究也有一定的应用。有报道对气化炉内火焰光谱辐射及CH*二维辐射特性进行了研究。在测量过程中火焰中的黑体辐射对CH*辐射的检测存在干扰,且当量比越低对自由基特征峰检测干扰越大,因此基于普朗克定律利用插值法可以扣除430 nm附近波段背景辐射。Cruz等[16]提出了一种基于不同波长碳烟排放测量的轴对称火焰碳烟温度计算方法,以评估层流轴对称非预混火焰的碳烟温度,该方法考虑了自吸收效应。结果表明调制吸收/发射(MAE)技术比发射(EMI)技术更敏感。另外,与传统的双波长法相比,EMI模型适用于在信号噪声水平显著时,提高碳烟温度测定的准确性。王孟等[17]基于激光诱导炽光(LII)法和光腔衰荡光谱(CRDS)技术对碳烟性能参数进行了表征。结果表明同时运行双色LII和CRDS系统,测量得到的路径积分衰减系数随火焰高度的增加先增大后减小,两系统的测量结果具有较好的相关性。通过优化拟合模型及去除系统噪音,获得了良好的光腔衰荡信号拟合结果。

2.2 对碳烟体积分数的表征

碳烟体积分数是烃类燃烧产生碳烟含量的重要参数之一,当激光能量激发碳烟颗粒时,其炽光信号强度主要与激光照射空间内碳烟含量以及碳烟被激发后的温度相关。近年来,研究人员运用不同的激光诊断技术检测火焰中的碳烟体积分数。例如,Joo[18]等应用SSE方法测量了高压燃烧室内甲烷层流扩散火焰中生成的碳烟体积分数分布,结果表明,压力增加加速了碳烟的成核和生长,碳烟体积分数显著增加,碳烟峰值位置向中心线移动。另外,Thomson等[7]通过SSE和视线衰减(LOSA)方法分别测量在0.5~4.0 MPa压力下碳烟体积分数径向分布,研究环形非混合层流甲烷火焰中压力与碳烟生成之间的关系。碳烟体积分数随压力的增加而显著增加,其体积分数与Flower[19]和Bowman在1.0 MPa压力下的测量结果一致。由此表明,压力参数对碳烟体积分数的影响非常明显。

碳烟形成机理研究和模拟发现,关键物种的添加对烃类燃料碳烟含量具有很大的影响。Xu等[20]研究了加氢对甲烷和乙烯逆流扩散火焰中碳烟生成的影响,并对其进行了动力学模拟。实验和数值计算结果发现,氢气对乙烯和甲烷碳烟的形成具有化学抑制作用,主要原因为H2对碳烟PAH生长的化学抑制,从而降低了碳烟含量。Mei等[10]提出了CO2对乙烯裂解过程中碳烟生成的影响,随着CO2浓度的增加,相应的碳烟前驱物苯和芘的浓度先升高后降低,这与观察到的碳烟生成趋势一致。Qiu等[21]研究了水蒸气的添加对火焰结构和碳烟形成的影响,结果显示水蒸气主要通过降低火焰温度和稀释反应物等物理机制来抑制碳烟生成。

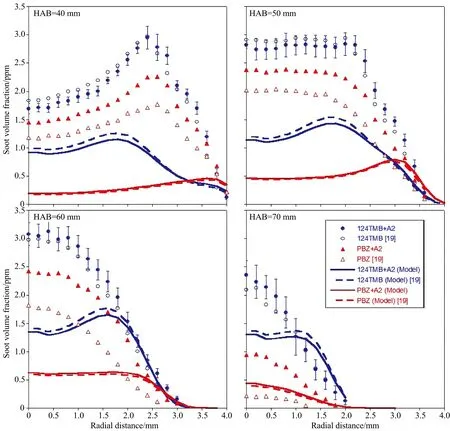

图2为Chu等[22]研究萘与烷基苯之间的相互作用影响甲烷层流扩散火焰中碳烟体积分数变化关系图。碳烟峰值出现在火焰40 mm高的两翼区域,并在火焰上部区域逐渐向中心移动。与温度图结合表明碳烟的形成与温度密切相关。燃料类型的不同对碳烟生成会产生不同的影响。

图2 萘加1,2,4-三甲苯(124TMB+A2)、萘加正丙苯(PBZ+A2)、1,2,4-三甲苯和正丙苯(PBZ)的径向碳烟体积分数(fv)[22]

2.3 对碳烟结构的表征

碳烟颗粒的分形维数、微观形貌、粒径分布等特性是研究颗粒生成和演化的重要参数,其纳观结构,包括微晶长度、曲率和层间距能够显著影响碳烟的氧化速率。Apicella[23]等分析了在恒当量比时富燃料预混层流C2H4/O2火焰不同温度下冷气速度变化时测得得碳烟纳米结构。结果显示在温度为1 620~1 690 K范围内,碳烟达到类似最终纳米结构和性质,其结构与温度无关。Verma等[24]对在柴油中掺入不同种类的精油氧官能团对碳烟颗粒形态和纳米结构变化的影响进行研究。利用透射电镜研究了碳烟颗粒纳米结构的物理变化。王子晔等[25]系统研究了C2H4/O2预混火焰中燃空当量比对碳烟颗粒纳观结构、分形维数和氧化活性的影响。结果表明随燃空当量比增加,碳烟微晶长度增大,层间距和曲率均减小,碳烟微观结构更为有序。

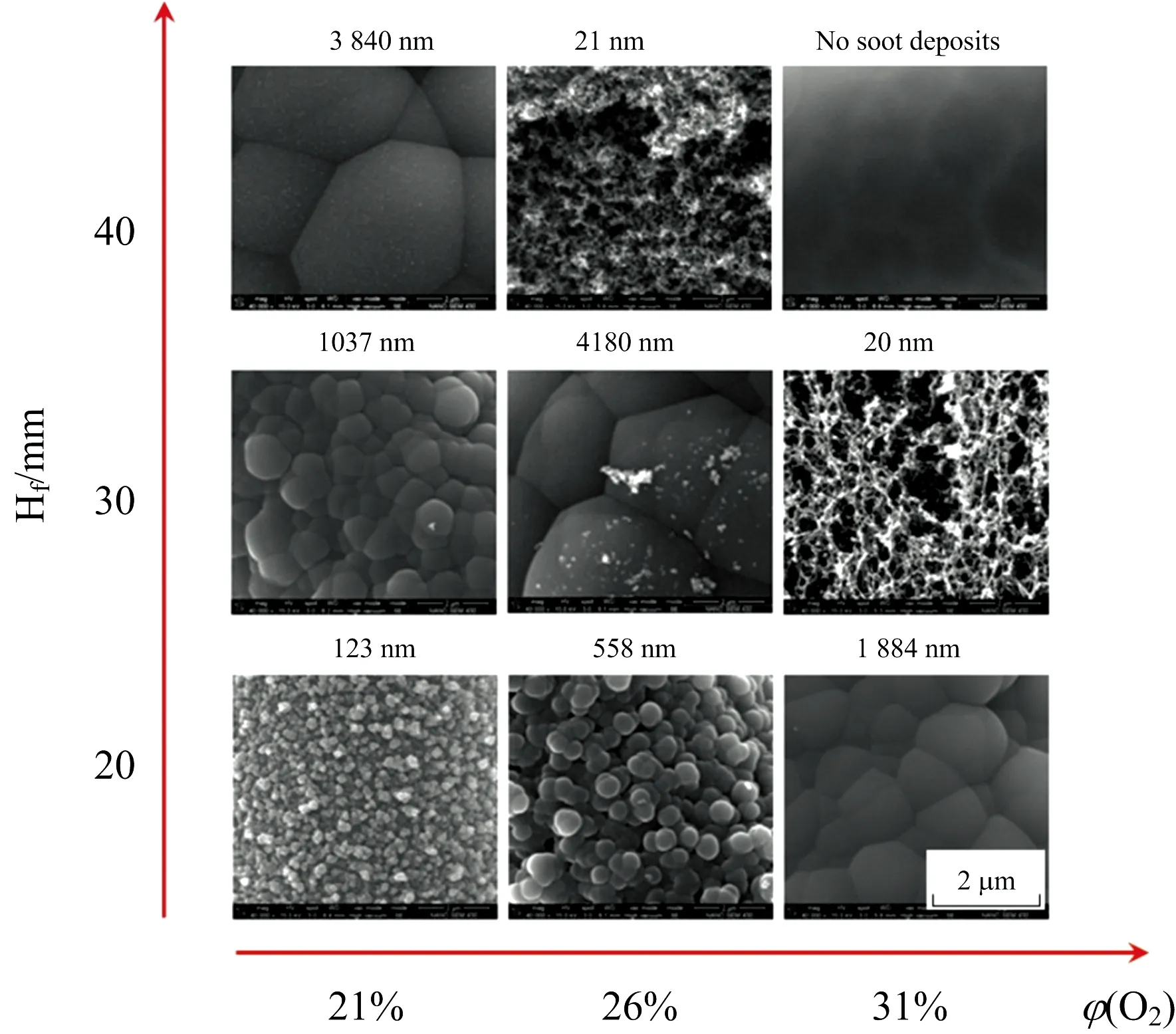

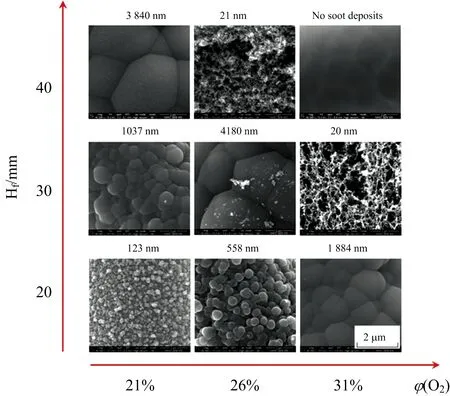

Han等[26]分析研究了富氧气氛对甲烷共流层流扩散火焰中碳烟形态演变的影响,系统分析了不同氧浓度下火焰径向和轴向温度分布和碳烟形态演变。结果如图3、图4所示,随着火焰高度和氧浓度的增加,火焰中心线上的碳烟粒径增大。碳烟颗粒团簇在火焰边缘逐渐演变成密度更大的海绵状和纤维状颗粒。此外,在甲烷火焰中首次观察到独特的海绵状碳烟沉积。

图3 火焰中心线碳烟形态演变FESEM图像[27]

图4 放大40 000倍碳烟沉积形态演变FESEM图像

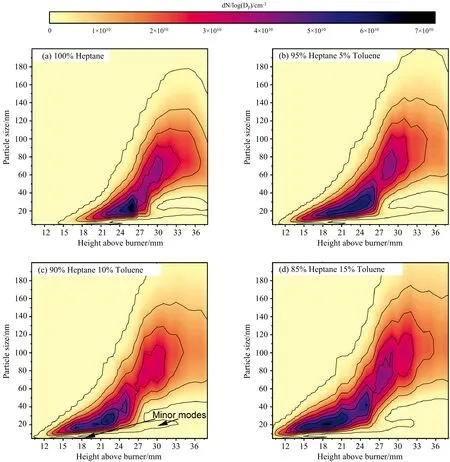

碳烟粒径可以反映燃烧不同阶段,粒径变化是碳烟生长和氧化相互竞争的结果。近年来,燃料燃烧碳烟颗粒物排放与尺寸分布特性研究受到研究人员的极大重视,刘春鹏等[27]在层流扩散火焰燃烧器上探究掺混乙醇在生物柴油燃料丁酸甲酯火焰中碳烟颗粒形貌和微观结构的影响。结果发现掺混乙醇可以使火焰中的碳烟颗粒基本粒径减小,抑制了碳烟的表面生长。Dreyer等[28]探究了正庚烷/甲苯共流扩散火焰中心线上碳烟粒径分布的演变,结果表明在10 mmHAB(火焰高度)时,随着甲苯含量的增加,碳烟颗粒增多;而在较高的HAB时,碳烟颗粒的大小似乎向较大的颗粒方向移动。图5(a—d)分别显示了dN/dlogDp的线性比例尺等高线,表明随着甲苯含量增加,碳烟开始在火焰中更早地形成。对于所有的火焰,随着HAB的增加,碳烟颗粒的大小和数量均在稳定地增加,并且甲苯的添加不仅简单地将碳烟产生区向较低的HAB转移,而且延长了氧化前碳烟形成和生长的时间。

图5 中心线粒径分布随燃烧器上方高度和燃料结构函数[29]

2.4 对温度的表征

在许多实际应用中已经证实,温度测量的不确定性限制了碳烟体积分数等其他参数测量的准确性,因此温度作为对火焰化学影响较大的燃烧参数之一,在工业应用中具有重要的指导意义。Joo[18]使用SSE技术测量了碳烟辐射特性,介绍了在压力作用下温度场的变化,在已知碳烟光学性质的情况下碳烟温度测量结果表明:在较低的压力范围内,温度随压力的升高而升高;在较高的压力范围内,温度与压力呈反比关系,与Thomson等[7]提出的高压下火焰的温度变化结果一致。

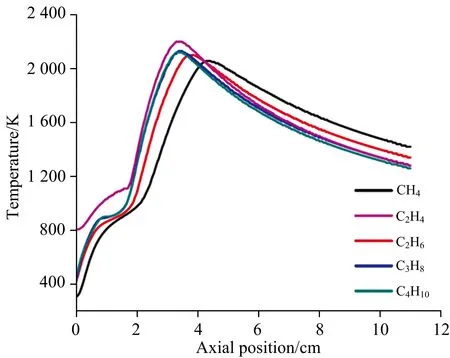

Lee等[29]采用ANSYSFluent19.1软件,对层流共流扩散火焰进行了数值模拟研究。得出不同烃类气体燃料(甲烷、乙烯、乙烷、丙烷和正丁烷)的燃烧温度分布如图6,乙烯火焰的轴向温度明显高于其他碳氢燃料,而甲烷火焰温度最低。火焰温度的差异部分归因于打破燃料分子中的键所需的能量,烷烃分子量随碳氢化合物燃料碳原子数的增加而升高,这表明碳键的断裂数量影响火焰温度的增加,除此之外,碳原子间的键合类型会影响火焰的整体温度。

图6 沿燃烧器中心线的温度分布[30]

3 研究进展和展望

火焰燃烧中的碳烟生成问题一直是燃烧学基础理论研究的热点之一。目前, 实际应用中对碳烟的研究存在一些不足:(1)碳烟诊断研究主要是在层流均相火焰中进行;(2)光谱诊断技术在检测碳烟应用中是间断测量,并且具有延迟时间;(3)在光谱诊断检测碳烟辐射时,其他产物如二氧化碳对碳烟产生的黑体辐射产生干扰,从而影响碳烟含量测量准确性。

由于碳烟颗粒形成过程的复杂性,为了获得对碳烟检测的准确性,研究过程仍存在诸多局限性需要不断突破。因此在未来烃类火焰碳烟光谱研究过程中,需要研究的的发展趋势包括:(1)碳烟测量从一维、二维向三维测量,从单一测量数据到多种参数连续同时测量发展;(2)对碳烟研究发现,碳烟颗粒的吸收和散射对火焰强度有一定的影响,故消除背景辐射是未来的关注点之一。(3)优化光谱诊断测量精度,提高碳烟检测时效性。(4)结合模拟计算,重建燃烧场参数的空间分布,建立适用气固两相流场测量、能对燃烧产生的各种组分浓度、温度以及碳烟颗粒含量等多个参数信息实时监测的测量技术。

4 结 论

光谱诊断技术在科学和工程领域有着广泛的应用。伴随着愈演愈烈的环境问题,以及传统化石能源的进一步消耗,提高火焰燃烧效率,开发更清洁、经济的燃烧设备,详细了解碳烟形成理论,降低碳烟浓度是适应当前所面临的新形势。综述了碳烟光谱诊断技术的研究进展和发展趋势;主要介绍了碳烟形成机理、光谱诊断技术在检测碳烟应用的发展现状、碳烟研究过程中存在的不足,最后总结了未来光谱诊断在碳烟检测中的发展趋势。

光学诊断技术作为现有广泛应用的非接触式的测量手段,可以提供碳烟浓度、温度、辐射强度、粒径等信息,并不会对燃烧过程产生干扰,因此该测量技术在深入了解燃烧过程的物理化学变化、碳烟生成反应机理以及降低碳烟排放方面具有重要现实意义。为非均相碳烟研究领域提供实验依据, 在实际应用和生产中具有广阔的应用前景。