写实主义与本土化

——晚清、民国时期的公共雕塑

2023-01-31闻艺孙德皓byWenYiSunDehao

文/ 闻艺、孙德皓 by Wen Yi,Sun Dehao

(中国艺术研究院建筑艺术研究所、中国艺术研究院)

“写实主义”在中国美术史发展进程中存在两条线索,一条是中国古代美术中原生内发的写实传统,是“天人合一”的中国古典美学精神与“外师造化,中得心源”的中国古代美术自然精神的产物;另一条则是近代以来自西方传入或引入、以科学主义精神为内蕴的“写实主义”。这两条线索在中国绘画艺术中均有十分典型的体现,但对于中国的公共雕塑而言,“写实主义”则是随着西方雕塑体系的引入而来的“舶来品”。其中有两方面的原因:一方面,中国古代雕塑虽然发展出了独特的体系与传统,但与书法、绘画相比地位低下,且往往服务于宗教、丧葬,或以小型工艺品的形式出现,未能产生真正意义上的审美自觉性;另一方面,古代中国长期处于奴隶制社会和封建集权制社会中,类似古希腊城邦的公共空间,或随着现代民主社会制度与城市化而产生的现代公共空间,在中国古代社会并不存在。因此,中国古代社会几乎没有出现可供公共雕塑生长的土壤,公共雕塑的概念以及公共雕塑中的“写实主义”,都是在西方文化的介入下,随中国社会和中国美术的现代性转型而出现的。尽管如此,在中国社会环境的特殊性与文化传统的强大惯性的作用下,“写实主义”一经传入就已经开始了本土化。晚清、民国时期是“写实主义”与公共雕塑进入中国的最初阶段,这一时期,“写实主义”作为中国公共雕塑主导性风格被确立下来,并呈现出本土化的趋向。

晚清以降,中华民族在西方列强入侵下陷入空前的民族危机。落后的旧中国与西方文明之间巨大的差距给中国社会各阶层都带来了极大的震撼,救亡图存成为了最为迫切也最为沉重的历史使命。中国知识分子从引进西方器物到以西方政体为蓝本实施改良,再到引入西方先进的思想文化以图对中国社会进行全面改造,在对救亡之路的曲折探索中逐渐加深对“西学”的认识。“西学”进入中国社会并施加影响的路径主要是随列强入侵而传入和中国知识分子不惜远渡重洋积极引入。公共雕塑与公共雕塑的“写实主义”,也基本是按照这两种路径进入中国的。

中国的公共雕塑最初出现于西方列强在中国划立的“租借地”中。其中上海租界的公共雕塑尤为典型。这些“西式”的公共雕塑从样式到功能皆与中国传统雕塑迥异。它们有的作为装饰置于西式建筑的入口门廊两旁,或以浮雕的形式出现在建筑外立面上,比如落成于1901年的上海外滩华俄道胜银行上海分行入口处的青铜人物坐像与壁柱上的人物造型浮雕;有的则是纪念性人物雕塑或纪念碑,矗立在公共建筑前、城市公园中或繁华的街道上,比如1870年落成于法租界公董局(今金陵东路黄浦区公安局)内的《卜罗德铜像》、1890年落成于北京路外滩的《巴夏礼铜像》、1898年落成于延安东路外滩的《依尔底斯纪念碑》、1911年落成于顾家宅公园(今复兴公园)的《环龙碑》以及1922年落成于洋泾浜口(今延安东路外滩)的《欧战纪念碑》等等。这些公共雕塑的出资兴建者多为在华的西方殖民势力(如《依尔底斯纪念碑》的德国侨民和德商怡和洋行出资建造,《欧战纪念碑》由英商上海总会出资建造),内容也多为与涉华事务相关的西方人(如法国驻华海军总司令卜罗德、英国驻上海总领事巴夏礼等)歌功颂德。这些雕塑是西方文化在中国的延伸,更是殖民主义横行于中国的见证,所服务的对象是西方殖民者而非中国人民,所传达的观念自然无法与中国人民建立联系。但这些雕塑产生的作用也是显著的:一方面,出现在公共空间的纪念性人物雕塑明确的政治宣传作用,尤其是以通过宣扬个人而对公共意识加以导向的价值,引起了彼时中国政府和国人的注意与反思;另一方面,“写实”作为一种西方雕塑的写实语言随雕塑介入了城市的公共场所,进入了中国人的视野,并影响了中国雕塑的现代性转型。总体来看,租界公共雕塑是“写实主义”随西方列强入侵而传入中国这一路径的典型代表,中国人以被动的方式,通过这些宣扬了殖民者的“功绩”,亦记载了中国人的耻辱的纪念性公共雕塑,开始对公共雕塑的精神象征功能与西方写实性雕塑语言的特殊价值产生了解。公共雕塑由此进入了中国,并以写实性的语言呈现,为公共雕塑“写实主义”在中国的本土化创造了最基本的条件。

《欧战纪念碑》,图片引自《时报图画周刊》1924年第188期

《欧战纪念碑》,图片引自《商报画刊》1932年第二卷07期,1页

《巴夏礼铜像》,图片引自朱国荣《上海现代美术史大系(1949-2009)雕塑卷》,29页,上海人民美术出版社,2018年2月。

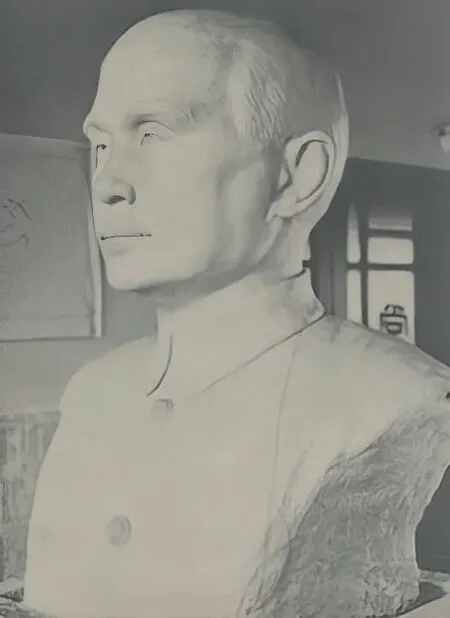

滕白也《总理纪念像》模型,图片引自《东方杂志》,1936年第33卷第15期。

20世纪初,尤其是辛亥革命之后,大量学子奔赴海外,为改变中国美术的颓靡之势寻求出路,这代表着西方“写实主义”公共雕塑进入中国的另一种路径——中国知识分子的主动引入。此时西方美术界现代主义思潮正盛,写实的西方古典美术遭到激烈的反叛与颠覆。在雕塑领域,法国雕塑家罗丹(1840-1917)用写实性语言传达强烈的表现性与象征性,将西方雕塑推向现代主义之路。法国雕塑家马约尔(1861-1944)将雕塑的表现性、象征性等现代性因素进一步发展,架起雕塑从写实到抽象的桥梁。罗马尼亚裔法国雕塑家布朗库西(1876-1957)以高度单纯化的造型语言宣告了西方现代主义在雕塑中的确立。在这样的环境下,中国留洋学习雕塑的学生却几乎都选择了写实的古典雕塑。在此时西方雕塑古典与现代的论争之中,“写实主义”及以其为特征的古典艺术几乎成为了“保守”乃至“落后”的代名词,中国学生对“写实主义”的拥抱,则呈现出了一种与西方美术现代性转变的“错位”,甚至是背道而驰。而这恰恰体现了中国知识分子对西方艺术风格的主动选择,中国社会的自身条件与需求直接决定了这种选择的出现,也导致了“写实主义”一经引入中国就开始走向本土化的趋向。

留洋的中国雕塑学子将与20世纪初西方雕塑的发展方向相反的古典雕塑作为学习、引进的对象,主要的原因就在于西方古典雕塑的写实精神对此时中国社会具有重要的现实意义。辛亥革命标志着中国人以西方为蓝本建立新的政治体制,“民主”“共和”“科学”等西方精神成为了中国知识分子所信奉的、救亡图存的真理。西方艺术“写实主义”正是西方科学、理性精神的产物,对“写实主义”的推崇,便是对“科学”“民主”的推崇,便是谋求一扫晚清以来中国美术之“衰颓”,并实现中国美术现代性转型的重要途径。1904年康有为在流亡期间接触了欧洲文艺复兴时期名作之后将西方写实绘画视作改良中国画的道路。新文化运动期间,陈独秀在《新青年》中发表了《美术革命》一文,明确提出了若想改良中国画,“断不能不采用洋画写实的精神”。绘画领域以倡导“写实主义”开中国美术革命的先河,在雕塑领域,蔡元培对西方写实雕塑大加推崇,并对公共雕塑的发展提出了构想。1928年,留法学习西方古典雕塑归来的李金发率先将“写实”一词用于对雕塑的表述,并表达了对写实性雕塑的赞赏:“律德的《孩童与鳖》,是最负盛名的写实的作品……其线的整洁及表情的自在,真是无以复加的了。”同年,李金发出任杭州国立艺术院雕塑系主任,标志着以写实为纲领的民国学院雕塑教育的开始。在思想界的大力倡导与雕塑学子的积极引入下,“写实主义”被确立在中国本土的公共雕塑的实践与民国美术院校雕塑教育体系中。

尽管这一时期中国社会战乱频仍,局势混乱,且经济凋敝,民生困顿,无法为公共雕塑实践的建造和保存提供充分的物质基础,但在有限的政府力量主导下,一些以留洋归来的雕塑家为创作主体,以纪念重要人物和重大历史事件为主题的公共雕塑作品被设置于相对发达的城市中,如南京、上海、武汉等。“写实主义”不仅毋庸置疑地成为这些公共雕塑作品的共同风格,更是成为作品价值观念得以传达的载体,甚至参与了作品内在精神本体的建构。其中引人注目的是20世纪20年代和30年代,在国民政府支持下先后出现的两次孙中山主题公共雕塑创作浪潮。第一次是在1925年孙中山逝世后,国民政府对设在中山陵内的孙中山纪念雕像展开征集。这次征集经过漫长的争论,其中李金发的参选方案本在宋庆龄、蔡元培及葬事筹办委员会成员心中地位颇高,但最终葬事委员会仍选择了法国雕塑家保罗.朗特斯基的《孙中山坐像》方案。尽管李金发与保罗.朗特斯基的方案均以精湛的写实技巧塑造了孙中山形象,但技巧的背后对孙中山精神气质的传达却是两个方向。李金发抓住了孙中山作为革命者对于国家命运、民族前途的忧虑,而保罗.朗特斯基则以艺术形象强化了孙中山政治、精神领袖的身份。显然后者的方案更加符合国民政府兴建孙中山纪念像的政治需求,也反映了20世纪中国公共雕塑功能与价值观念取向的本土化特征。中国雕塑家与中山陵孙中山纪念雕像承办权的失之交臂,无疑是中国公共雕塑发展历程中的一大遗憾,在遗憾中也激发了中国本土雕塑家对纪念性公共雕塑的创作热情。第二次是在20世纪30年代,随着留洋雕塑家陆续归国,中国公共雕塑发展水平已与十年前取得了较大进步,此时涌现了一批由中国本土雕塑家创作的孙中山纪念雕像。如江小鹣创作的《武昌总理铜像》(1931年)、《上海市府总理铜像》(1933年)和立于汉口的《三民路口总理铜像》(1933年);张辰伯创作的《孙中山铜像》(1928-1934年,立于兰州)等。1935年国民党南京市党部在半年内发布两封征集孙中山雕像的公告。江小鹣、王临乙、滕白也、郎鲁荪、刘开渠、梁竹亭等民国时期雕塑家集体亮相于这次竞赛。最终滕白也脱颖而出,他的《总理纪念像》(1936年)融合了西方古典雕塑对人物外形的严谨再现与中国传统雕塑对人物气韵的细腻传达。滕白也在《唯美》杂志发表的文章中写道:“总理头部特点甚多:(一)前额之高而前脑大,(二)后脑之丰满,(三)眉之浓,(四)眼之慈祥而有神,(五)嘴之有决心而唇之尖而圆,(六)颧骨通天(即隆起直通耳边,(七)耳大而坠下有赘肉,(八)鼻之高大而正,孔不平露,(九)下颚圆大明显;(十)全面之方正是也。”从滕白也的归纳中不难看出,不仅西方古典雕塑的透视、解剖、明暗关系等写实技巧被作为塑造艺术形象的主要手段,中国人“相由心生”的观念也渗入了滕白也的创作中。对孙中山形象的塑造,不仅仅是对他客观相貌、体态的再现,更是将这位中国民主共和制度的缔造者视作精神象征,将中国人对领袖、偶像神圣形象与美好品质的想象加以物化,铸成寄托着中国人民对民主、共和的向往的纪念碑。这一时期以滕白也《总理纪念像》为代表的一批纪念性公共雕塑形成的面貌,与其说是西方科学、理性精神与中国传统“以形写神”艺术观的简单交融,不如说是由西方引入的雕塑语言在中国传统文化语境和中国社会现实条件下,经过中国雕塑家摸索与实践而形成的具有本土化趋向的“写实主义”。

晚清、民国时期中国公共雕塑“写实主义”的本土化趋向之所以在艺术创作中得以呈现,其背后是中国近代以来思想、文化、政治革命力量在推动。20世纪初美术界对“写实主义”的推崇,不仅是中国美术以“西化”为通往现代化的路径,更是中国知识分子以西方“民主”“科学”思想作为武器以图全面改造中国社会的政治诉求,在作为社会意识形态一部分的美术领域中的体现。同时,中国知识分子也意识到美术对宣扬思想、启发民智,进而打破封建社会藩篱、促进中国社会现代化发展等方面具有重要的社会价值,并力图以发展“写实主义”的新美术来突出、发扬之。无论是陈独秀的以“洋画的写实精神”作为“美术革命”之手段,还是蔡元培“以美育代宗教”进而实现社会的文明与人格的完满,无不是将美术的革新视为改造社会的一部分。美术领域的破旧立新的背后,是新文化对旧文化、新道德对旧道德,乃至新社会对旧社会的冲击。这种冲突所产生的巨大张力包含了近代社会文化艺术绝大部分的变革。也就是说,正是中国本土的思想、文化与政治革命的需求,决定了在欧洲故乡正备受现代主义思潮挤压的西方“写实主义”精神被引入中国,并成为主导艺术变革的力量。这种立足于自身需求的主动选择,使得“写实主义”在中国的公共雕塑中具有本土化的趋向,这种本土化趋向虽然隐藏在“西化”的外壳之中,却是客观存在且不容忽视的。

滕白也《总理纪念像》头部石膏模型,图片引自《唯美》,1936年第16期卷,8页。

滕白也《总理纪念像》头部石膏模型,图片引自《中华(上海)》,1936年第44期,20页。

中国社会思想、文化与政治历经从改良到革命的百年求索,终以马克思主义的胜利与新中国的成立宣示了正确道路。“写实主义”在中国公共雕塑领域中的本土化,也在社会主义现实主义的创作导向中得以实现。新中国成立到1979年,这一阶段产生出了一套极具本土特征的写实性语言,参与建构了红色题材的公共雕塑创作体系。此时中国公共雕塑的“写实主义”在西方人眼中几乎无法关涉到他们对西方文化的认同,反而成为了西方视野下中国现代雕塑的典型符号。20世纪70年代末以来,尤其在1990年之后,随着中国美术的“当代性”的开启与发展,多元的观念、开放的视野、不段更新的新媒介消解了“主义”的概念。真正意义上的现代公共艺术在中国出现,“写实主义”作为创作原则已是明日黄花,但本土化的“写实主义”在艺术介入公众空间、宣扬公共精神的功能并未退场。“写实主义”的公共雕塑作品以其贴近公众审美的艺术语言、清晰明确的观念传达和不段扩充的思想容量,继续在当代社会创造新的价值。