山东半岛城市群协同发展研究

2023-01-29□文/孙宁

□文/ 孙 宁

(兰州交通大学 甘肃·兰州)

[提要] 随着国家大力推动区域协调发展战略,城市群成为我国最富有活力的发展形态之一,也成为产业发展的重要空间载体。山东半岛城市群在我国华北地区发展中一直是主要的发展支柱,其中产业集群效应与城市群的发展密不可分。本文首先阐述山东半岛城市群发展现状,从城市群内部各都市圈、都市区入手对产业集群进行分析,得出山东半岛城市群发展与产业集群布局的三大关系,并分析其原因,思考如何在发挥产业集群优势下,实现山东半岛城市群的协同发展。

我国目前的城市发展模式主要以城市群为主导形成大中小城市与小城镇统筹发展的新型城乡布局体系,从“全面推进城市化”到“区域共同发展的城镇模式”,区域中心城市与其所在的城市群将会成为我国未来城市发展建设的主要要素。而产业集群效应这一现代产业经济现象作为新型工业化的体现,与作为城市化产物的城市群发展息息相关。

城市群发展有其内在规律性,是外延不断扩展和内涵不断提升的动态过程。山东省地处我国工业发展的核心位置,作为目前国内综合竞争力较强的重要城市群之一,山东的城市群正在面临发展的加速期,其空间范围和空间结构均处于不断变化的过程中。过去,山东半岛被一直定位为渤海经济圈的第二区域。如今,在新定位的背景下,山东半岛城市群中各城市集群与产业集群之间的发展关系需要得到一种新的协调与发展。

一、山东半岛城市群发展概述

(一)空间范围——由八大核心城市到覆盖全省。山东半岛城市群最早提出于21 世纪初,原范围包括济南、青岛、淄博、东营、烟台、潍坊、威海和日照8 个城市,经过十几年的快速发展,城市之间有了密切的联系,外部泰安、莱芜、德州、聊城、滨州等城市与城市群互动日益增多,山东半岛城市群范围拓展为13 个城市。当山东半岛城市群发展到一定程度,其内部一体化程度将持续提高,范围将拓展至全省,成为黄河流域发展的重要引擎。(图1)

图1 山东半岛城市群空间结构及线型联系图

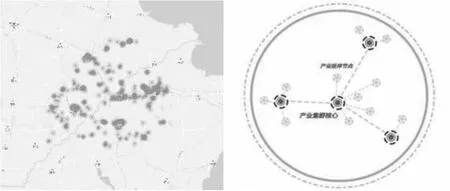

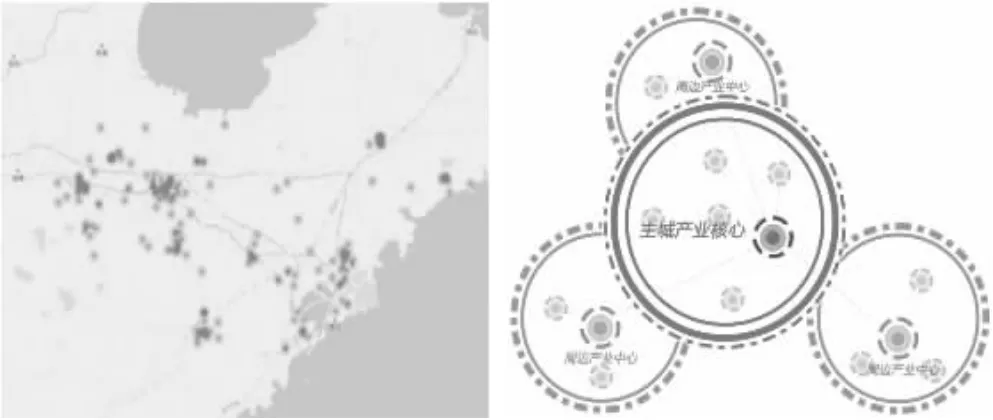

(二)空间结构——由双核引领到两圈联动四区发展。随着济南、青岛双核综合实力的不断增强,山东半岛城市群已从以济南、青岛为核心的城镇空间格局逐渐转变为以济南、青岛为核心的两都市圈联动发展的格局;烟威、东滨、济枣菏、临日四个都市区一体化程度不断加深;济青聊和沿海城镇发展带集聚能力进一步增强,京沪、滨临、烟青、德东、鲁南等城市的空间发展结构逐步成型。形成“两节点,四片区,蔓延发展”的发展模式。(图2)

图2 山东半岛城市群空间结构图

二、研究范围与数据

(一)研究范围。本次研究着重于探究山东半岛城市集群与产业集群之间的发展关系,半岛城市群内部经济情况越好、产业活动越活跃的城市集群,越能明显地展示二者之间在该地区的相互作用关系,依据2021 年山东省16 市地区生产总值来看,青岛、济南、烟台为山东省经济总量排名前三的城市。因此,本次研究范围选定以上述三个城市为中心的都市圈与都市区(都市圈与都市区的划定范围来自《山东半岛城市群发展规划(2021-2035)》),即青岛都市圈(包含青岛、潍坊、烟台莱阳与海阳)、济南都市圈(包含济南、滨州邹平县、淄博、泰安、德州、聊城)、烟威都市区(包含烟台、威海)。

(二)研究数据。根据各都市圈与都市区中心城市及核心区城市发展规划,确定各个都市圈的主导产业,并将该选定的主导产业与都市圈或都市区内的其他城市的主导产业进行对比,同时通过POI 数据识别抓取,最终确定原始数据共包含电子信息产业、家电电子产业、装备制造产业三大类数据类型。即确定济南都市圈的研究产业为电子信息产业,青岛都市圈的主导产业为家电电子产业,烟威都市区的主导产业为装备制造产业。

三、山东半岛城市群发展与产业集群布局的关系

(一)中心城市引领都市圈产业发展。对各个都市圈或都市区的中心城市的主导产业相关企业进行POI 要素分析,并与周边城市进行分析对比,发现在都市圈的产业结构方面,中心城市充分发挥产业集群效应,能够引领周边城市发展,是都市圈产业发展的增长极。

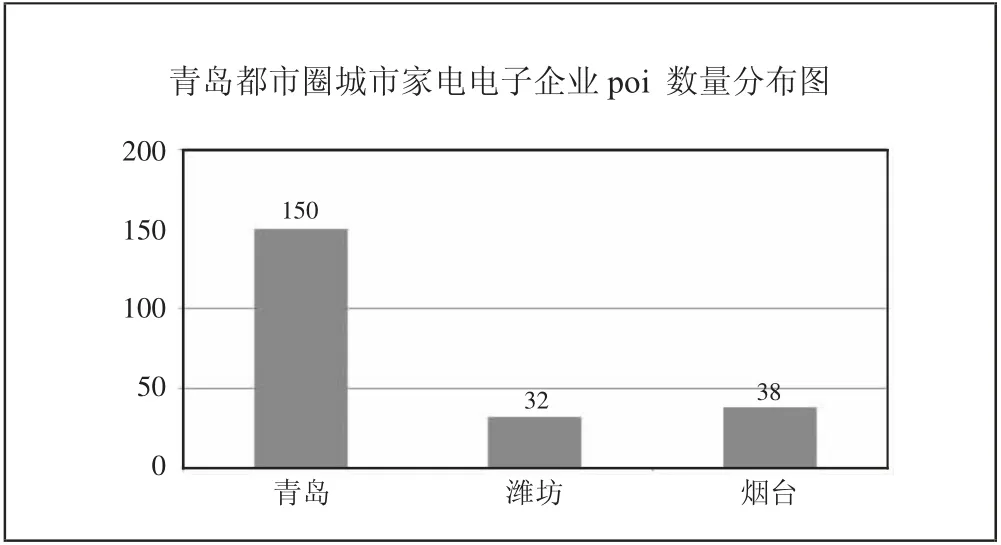

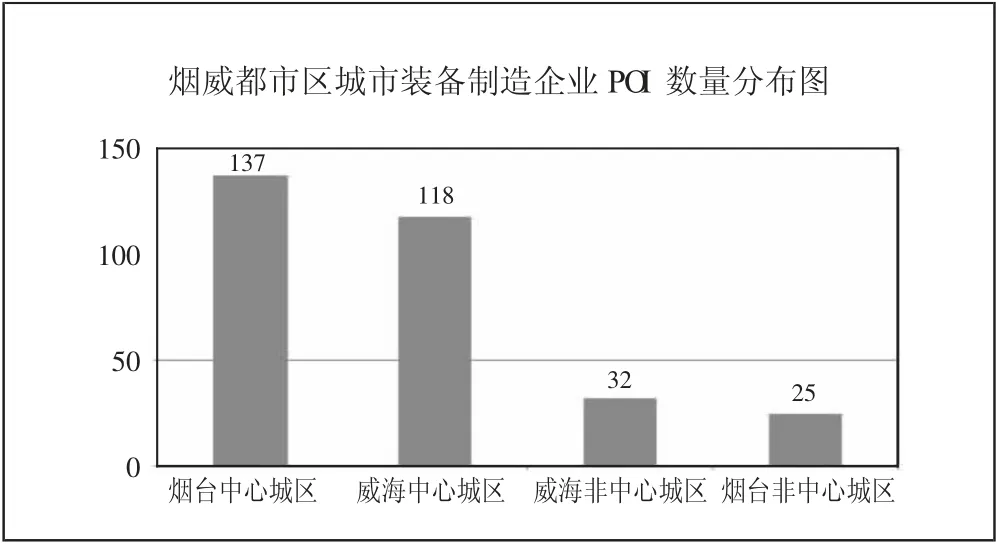

1、中心城市企业数量与规模优势大。分别对济南都市圈、青岛都市圈内各城市主导产业相关企业进行POI 要素抓取,结果如图3、图4所示。济南市与青岛市分别在各自都市圈主导产业的企业数量与规模上大于周边城市,占据明显优势。对烟威都市区内中心城区与非中心城区的主导产业相关企业进行POI 要素抓取,结果如图5 所示。烟台市与威海市的中心城区作为城市的核心区域,其企业数量与规模明显大于非中心城区。这说明相比较都市圈内其他城市,中心城市在主导产业相关的企业数量与规模上,都更具有优势。(图3、图4、图5)

图3 济南都市圈城市电子信息企业POI 数量分布图

图4 青岛都市圈城市家电电子企业poi 数量分布图

图5 烟威都市区城市装备制造企业POI 数量分布图

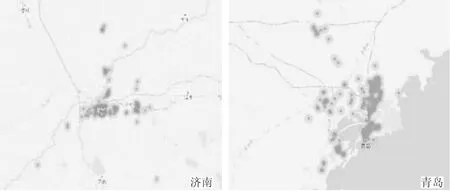

2、中心城市吸引主导产业的聚集。济南市的电子信息产业POI 要素的集聚位置大多位于中心城区、市域南部与东北部,周边城市的电子信息产业POI 要素点多靠近济南的主导产业聚集处。从青岛市家电电子产业的POI 要素点地理位置上来看,几乎所有的要素点都位于青岛市的中西部,临近青岛都市圈所有城市中心的位置,说明青岛市作为中心城市吸引了周边城市企业的聚集,且青岛都市圈内各城市之间的家电电子产业具有产业集群效应并有一定的协同性。同时,对潍坊市和烟台两市的POI 要素点进行筛选,发现部分POI 要素点为青岛市家电电子企业(如海尔、海信、兴邦、方正等)的分公司或地区业务部,更加说明青岛市作为青岛都市圈的中心城市,在产业上引领周边城市的发展。(图6)

图6 济南都市圈与青岛都市圈各城市POI 要素抓取图

烟威都市区呈现明显的双核形态,因此分析其内部是否有产业的中心带动作用,应从主城区与市域范围内其余部分的比较进行验证说明。从图7 可知烟台市与威海市的中心城区作为城市的核心区域,引领周边地区的装备制造产业的聚集。以上均说明中心城市吸引了都市圈内主导产业企业的聚集。(图7)

图7 烟威都市区各城市POI 要素抓取图

(二)城市群内部产城集群化发展。对山东半岛城市群内部的都市圈与都市区主导产业的POI 要素进行抓取分析,三个都市圈与都市区均呈现出产业集群连续、产业分工成组明确的特征,但不同都市圈的集群化特征根据主导产业特征的不同略有区别,分别呈现出面状集群化发展、大分散小集中发展和双核引领的大集中小分散发展态势。各集群之间发展存在一定的协同关系,各城市产业联系密切,共同构成一个完整的城市产业集群。

1、济南都市圈——面状集群化。在济南都市圈内共抓取的553 个电子信息产业POI 要素点中,仅有23 个要素点是以孤立的形式存在,绝大部分POI 要素点都以组团的形式存在。同时,在广域范围内,POI要素点更多的是以各城市的中心城区为基础,城市及产业呈现面状扩散的发展形态。对部分区域的POI 要素点进行特征分析,发现其存在一定的产业合作与区域交流。(图8)

图8 济南都市圈POI 要素抓取图及产业发展示意图

2、青岛都市圈——大分散小集中。在青岛都市圈内共抓取的320个家电电子产业POI 要素点中,仅有43 个要素点是孤立存在。由于家电电子产业的特殊性,抓取的POI 要素点涉及家电电子产业配套的商业网点,因此整体产业的空间结构相较于济南都市圈更加分散,根据产业链的不同,呈现出大分散小集中的态势,主要集中区域是各市的中心城区。同时,同一公司的各子公司呈现较均匀的散布态势,形成网格结构的集群化发展。(图9)

图9 青岛都市圈POI 要素抓取图及产业发展示意图

3、烟威都市区——双核、大集中小分散。在烟威都市区内抓取的312 个装备制造产业POI 要素点,仅有16 个要素点孤立存在。POI 要素点的分布呈现大集中小分散,集中于烟台市和威海市的中心城区,形成一定的集聚发展规模。同时,大多数POI 要素点分布于近海区域,呈现双核发展态势。(图10)

图10 烟威都市区POI 要素抓取图及产业发展示意图

(三)产城双耦合推动城市群内外协同发展。产业是区域内经济发展的重要物质载体,一个区域内的经济若要有所发展,必定要具有一定的产业规模,而产业规模的形成,既要以已有的城市建设空间为基础,也要能为城市建设带来发展潜力。城市群由产业集群的融合与合作而形成,而产业集群又靠城市群的发展与繁荣而走向专业化,城市群的发展与产业群的发展是相辅相成的,即为产城的双耦合效应。

对三个都市圈及都市区的主导产业POI 要素点的时间特征进行分析,同时对各都市圈及都市区城市空间形态发展的时移过程进行对比,发现产业布局最初多依附于已有的城市建设用地;随着产业的不断发展,产业发展逐渐呈现外向化趋势,表现为产业延伸至未成片开发的地区及周边城市,出现城市集群内部的相互协作,将产业集群向专业化、高级化的发展方向引导,这些都符合产城双耦合效应的特征与发展趋势。

山东半岛城市群的产业与城市发展方向同步的特征,说明以产业集群来带动周边区域的一体化发展是科学可行的,同时说明产城集群的双耦合发展,符合城市群区域内外经济协调发展的内在要求。

四、山东半岛城市群产业与空间布局协同发展策略

(一)提升城市产业集群专业化

1、促进区域一体化发展。产业集群的分工与合作推动了城市集群的产生,同时城市集群的发展也促进了产业集群的专业化。区域一体化协调发展与上述过程的产生互为因果,使得产业集群与城市集群耦合发展。政府在城市发展的过程中鼓励与所在城市群发展相耦合的产业组成具有竞争力的产业集群,这样可以过滤区域产业,优化城市群产业布局,最终达到促进区域一体化发展的目的。

2、提升产城集群的协调性。城市空间的发展,是城市空间规划与城市产业布局规划共同作用产生的,在这个过程中,城市的产业是所在区域发展经济与建设城市的主要支柱,因此产业集群的发展形式在区域经济协调发展的过程中可以起到关键作用。产业集群在城市群的发展中一直起着外部促进的关键作用,可以将区域内的关键城市的单元紧密地联系起来,最终区域内的城市群经济发展也会逐渐成为城市群与产业集群之间互动的结果。

(二)增强各都市圈内部整体性

1、巩固中心城市地位。现阶段,山东半岛城市群内部的都市圈主导产业都以中心城市为核心,向外部延伸发展,因此中心城市会产生较强的集聚效应。现状中心城市仍可以吸收大量生产要素,例如资源、人才、资本以及科学技术等,使得集聚效应大于外溢效应,因此应巩固中心城市地位,扩大集聚效应。

2、增强各城市产业活动联系。随着各个都市圈内部产业的不断发展,产业规模与产业需求都会不断提升。当中心城市发展的有限用地与产业发展的规模需求产生矛盾时,就会出现空间上的外溢现象,从而带动产业整体配套与生产要素的外溢。需要从经济、产业等社会活动与城市空间、基础设施建设等社会实体建立更紧密的内在与外在的联系,使得城市群发展具有更多的、更大规模的活力。

3、推进城市间产业协同分工。城市间产业的发展既存在竞争,也存在合作。在中心城市产业向外扩张发展的初期,产业发展的同质性高于协同性,这有利于产业快速建立起相当的规模,同时有利于加速城市以交通为主的基础设施与公共服务设施的建设。山东半岛城市群产业发展已经达到一定规模,产业聚集区的发展开始由同质性走向协同性,应着重延长上下游产业链,形成一定的协同分工趋势,通过产业链强化产业内部联系,加速产业协同化。

(三)促进各都市圈之间协同发展

1、完善产业发展交流网络。产业发展外溢效应所涉及的范围会受到行政区划的影响,在同一行政区内或同一都市圈中,由于政策的一致性较强,产业的外溢效应会更加迅速且明显。如,青岛都市圈与烟威都市区,二者都包含烟台市的一部分,这使得其成为产业交流与渗透的重要节点。这也说明完善产业发展交流网络,促进产业发展的相互渗透,有利于促进半岛城市群内各都市圈之间的协同发展。

2、完善基础设施布局网络。产业的跨圈渗透会加强都市圈之间城市的交流联系,对城市提出更大的交流需求,这种需求往往体现在对城市基础设施的建设上,如铁路建设、公路优化等方面。同时,基础设施网络的不断完善将强化各都市圈之间的联系,从而进一步带动产业间的交流、渗透与发展,形成一种正向的发展循环。基础设施的建设与完善,是建立循环的关键与必要环节。

3、推进城市空间聚合连片。基础设施网络的建设,在带动产业发展的同时,也为城市空间的下一步建设与规划设定了骨架。这些骨架往往是向心发展,即围绕产业中心进行建设,这使得该地区的城市地位得到了提升,减少了未来的建设成本,在未来的城市规划建设中占有更优先的发展权。因此,中心城市与周边城市由带状向面状不断聚合连片的城市空间发展趋势更有利于带动协同发展。

综上,城市群是我国新时期城市发展与进步的一种发展形态,同时也是国民经济发展与社会进步的承载之一。山东省雄厚的基础产业与可观的发展潜力共同成就了新时代下山东半岛城市群及产业集群的高速发展。合理把握城市群的空间轴线的发展结构,用规划的视角控制城市群空间蔓延,正确引导产业资源的布局位置与方式,是未来山东半岛城市群发展的主要方式。

没有超大城市的现状决定了山东半岛城市群需要进一步强化集群式发展,通过规模的提升增强城市活力与产业竞争力,理清区域发展的重点突破方向与集群核心,发扬自己的产业优势。在产业发展上寻求特色化、差异化发展,并利用现有产业集聚的城市群载体,在多个方面与层次加深联系,最终达到山东半岛城市群产业分工与区域一体化的协调发展。