缝洞型油藏气驱动态空间结构井网构建方法

2023-01-26朱桂良宋传真张慧程倩张允

朱桂良,宋传真,张慧,程倩,张允

中国石化石油勘探开发研究院,北京昌平102206

引言

塔河油田缝洞型油藏自2012 年开始实施注氮气开发以来,取得了较好的增油效果,有效抑制了油田产量递减,大大提高了油田开发效果[1-7]。2020 年,昌琪等建立了缝洞型油藏不同开发阶段注水井网定性构建方法[8]。2020 年,邱伟生针对深层低渗透油藏建立了CO2驱注采井网优化方法[9]。2017 年,鲁新便等针对缝洞型油藏注水开发,形成了差异化注水井网构建方法[10]。国内外目前尚没有关于缝洞型油藏气驱井网构建方法及流程。因此,针对缝洞型碳酸盐岩油藏这类高度离散的块状油藏,基于现有气驱井组动态特征及气驱波及规律的认识,提出了气驱动态立体空间结构井网构建的基本原则,考虑现场实际,提出气窜井组动态调整方法,并形成了缝洞型油藏气驱动态立体空间结构井网构建方法及流程。

1 气驱井网构建基本原则

统计分析塔河油田现场69 个气驱井组受效情况,以方气换油率为界限,将气驱效果分为好(≥0.50)、中(0.25~0.50)、差(≤0.25)等3 类。结合不同气驱井组所处岩溶背景,明确了不同岩溶系统气驱受效特征,基于不同岩溶背景现有气驱实际井组分析与评价、典型气驱井组的物理模拟和数值模拟结果,明确了气驱井网构建3 大原则。

(1)选择注水失效的具备气驱沟通条件的井组搭建气驱初始井网

基于现有注水井组的动态及示踪剂连通性响应特征,初选气驱井组,但由于重力分异,水走水路(注入水向下运移),气走气路(注入气向上运移),注水连通并不代表注气连通,实际注气响应井组往往不同于注水井组,因此,实际气驱井组要根据注气效果及响应特征实时调整。

(2)最大程度的控制、动用及均衡驱替原则

为了更大程度地提高注气开发效果,气驱井网立体空间上要能够尽量控制住所有储集体或剩余储量,平面和纵向上能够动用储集体,并且容易实现均衡驱替。因此,气驱空间结构井网构建必须依据最大程度的控制、动用及均衡驱替原则。

(3)边评价边调整原则

考虑现场实际,动态调整注采关系,实时评价调整后井网优劣,实时调整气驱井网。现场优先选择高含水井(低部位)先低高采,后期气窜之后再调整。

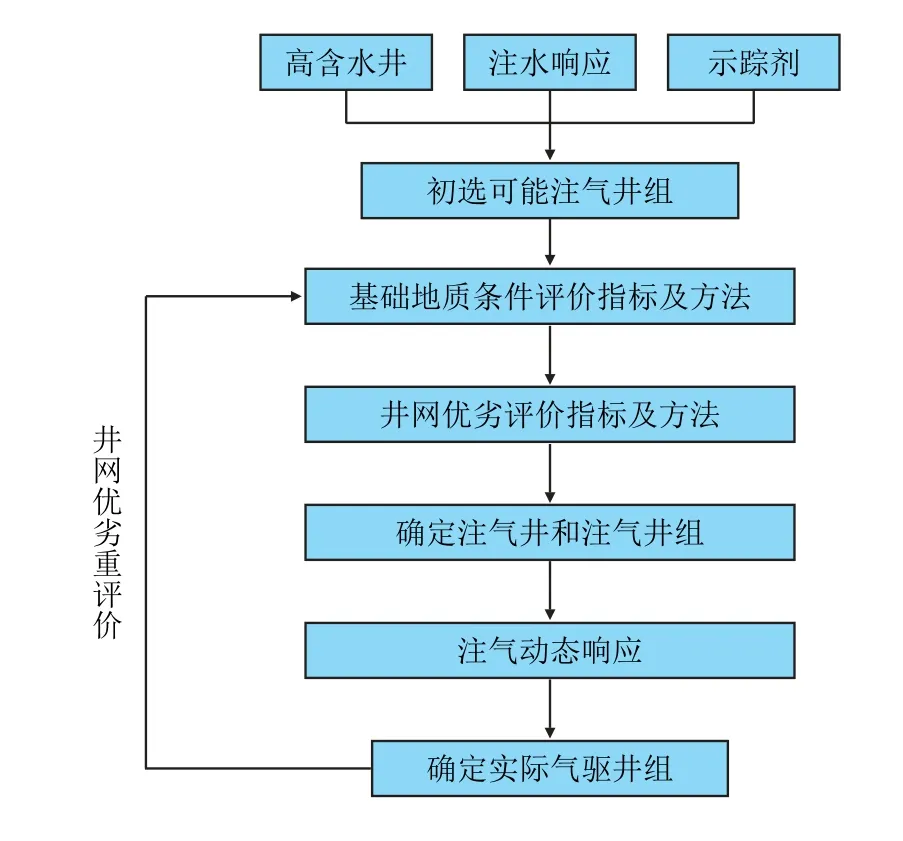

2 气驱动态立体空间结构井网构建方法及步骤

基于气驱动态立体空间结构井网构建3 大基本原则,考虑注气现场实际,提出气驱动态井网的概念,形成了一套缝洞型油藏气驱动态立体空间结构井网构建方法及步骤。主要分为6 大步:(1)基于高含水注水失效井组,初选可能注气井组。(2)评价其基础地质条件,初步筛选注气井和注气井组。(3)评价井网优劣,确定注气井。(4)根据注气动态响应确定实际气驱井组,对井网优劣重评价(便于后期调整)。(5)利用气窜预警技术,对井组气窜情况进行预警。(6)基于井网评价和气窜预警结果,动态调整注采关系和气驱井网。

2.1 初选可能注气井组

针对目前注水失效井组,依据注水动态响应特征和注水示踪剂结果,对井组的连通性进行评价,并结合剩余油分布情况,初选可能的注气井组。

2.2 气驱井组基础地质条件评价

2.2.1 类型参数量化方法

统计气驱井组地质参数,构建样本原始数据矩阵。地质参数以类型变量为主,主要依据评估参数与气驱效果的逻辑关系,确定变量秩序,进而转换为数值变量,具体实施方法,如表1 所示。

表1 气驱井组基础地质条件评价参数数值量化结果表Tab.1 Table of numerical quantification results of evaluation parameters of basic geological conditions of gas-driven well group

2.2.2 构建原始矩阵,计算地质参数敏感因子

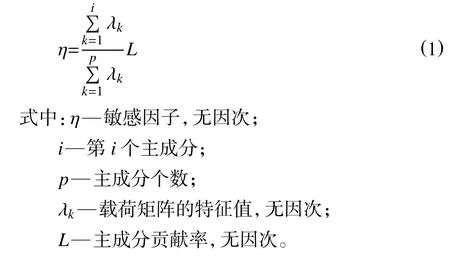

通过主成分分析方法,计算4 个关键矩阵。求解相关系数矩阵,计算地质参数贡献率。以累积贡献率大于85%为约束条件,确定主成分个数。通过载荷矩阵和主成分贡献率,计算参数敏感因子。

2.2.3 气驱井网基础地质条件定量评价

联合载荷矩阵和标准化矩阵,计算构建主成分线性方程组

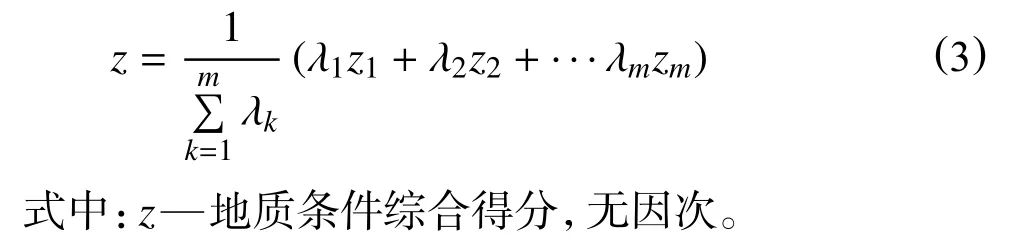

联合主成分线性方程组和参数贡献率,计算地质条件综合得分算法,可定量评价井组气驱地质条件。

2.2.4 气驱井网基础地质条件评分标准

利用不同岩溶带实际气驱井组地质基础条件评分结果与方气换油率或增油量的曲线,结合方气换油率经济界限(>0.25),确定了3 大岩溶背景气驱井组基础地质条件评分标准,表层岩溶带>0.8,暗河>0.4,断溶体>0.2。

2.3 气驱井网优劣评价

基于缝洞型油藏特征和气驱规律分析,提出气驱井网优劣6 大评价指标。基于数值模拟建立气驱井网综合评分方法,结合实际气驱井组增油确定的评分界限,建立了缝洞型油藏气驱井网评价标准。

2.3.1 气驱井网评价6 大指标

气驱井网评价指标包括气驱控制程度、气驱动用程度、气驱动用储量、平面均衡驱替程度、纵向均衡驱替程度和注采层位交错程度。

气驱控制程度为[11-13]

气驱动用程度为[11-13]

注采井间井距、渗透率和孔隙度是影响均衡驱替的主要因素。引入基尼系数(G)作为评价指标。G是20 世纪初意大利经济学家基尼,根据劳伦茨曲线所定义的判断收入分配公平程度的指标。其值在0~1,是国际上用来综合考察居民内部收入分配差异状况的一个重要分析指标。以井距的平方与渗透率及孔隙度的乘积作为评价指标,通过计算不同方向生产井井距的平方与渗透率及孔隙度乘积的基尼系数,基尼系数越小,平面均衡难易程度越小,基尼系数越大,平面均衡驱替程度越大[14-16]。用以评价平面均衡程度的ϕKL2基尼系数,其计算公式为[16-23]

式中:y0=0;yn=100,ym=ϕKL′2(ϕ——孔隙度,无因次;K——渗透率,mD;L′——井距,m;n——样本个数)。

当各方向的渗透率和孔隙度不能确定时,可以用裂缝密度或能量体缝洞体积代替。

(5)纵向均衡驱替程度

通过分析不同岩溶背景纵向稳定驱替速度,明确了不同类型井组的稳定驱替条件。风化壳型气驱井组的储集体集中分布在深层时,稳定驱替速度大,易实现纵向均衡驱替;暗河型气驱井组的储集体集中分布在深层时,稳定驱替速度大,易实现纵向均衡驱替;断溶体型气驱井组优势储集体靠近生产井时,稳定驱替速度大,易实现纵向均衡驱替。因此,评价纵向稳定驱替程度主要考虑储集体的位置,储集体位置不同,纵向稳定驱替速度不同,实现均衡驱替的难易程度不同。

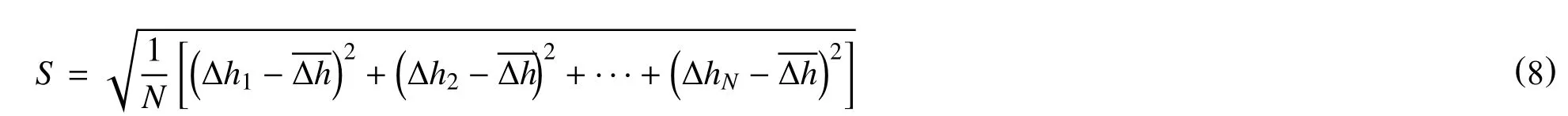

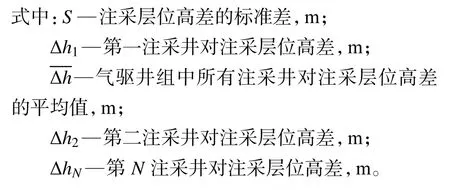

(6)注采层位交错程度

现场实际气驱井组和典型的概念物理模拟和数值模拟均表明,注采层位交错程度越复杂,越利于纵向气驱,防止横向气窜,更利于后期注采关系调整,因此,建立了注采层位交错程度评价指标。主要采用气驱井组不同注采井对注采层位高差的标准差来评价,标准差越大,离散程度越高,即注采层位交错程度越高。

2.3.2 气驱井网优劣评价方法

以实际典型岩溶背景气驱井组模型为基础,开展单因素数值模拟研究,明确了6 大井网优劣评价指标对采出程度影响。基于数值模拟采收率结果,确定6 大因素评分权重及标准。表层岩溶带、暗河和断溶体的评分标准分别见表2、表3 和表4。

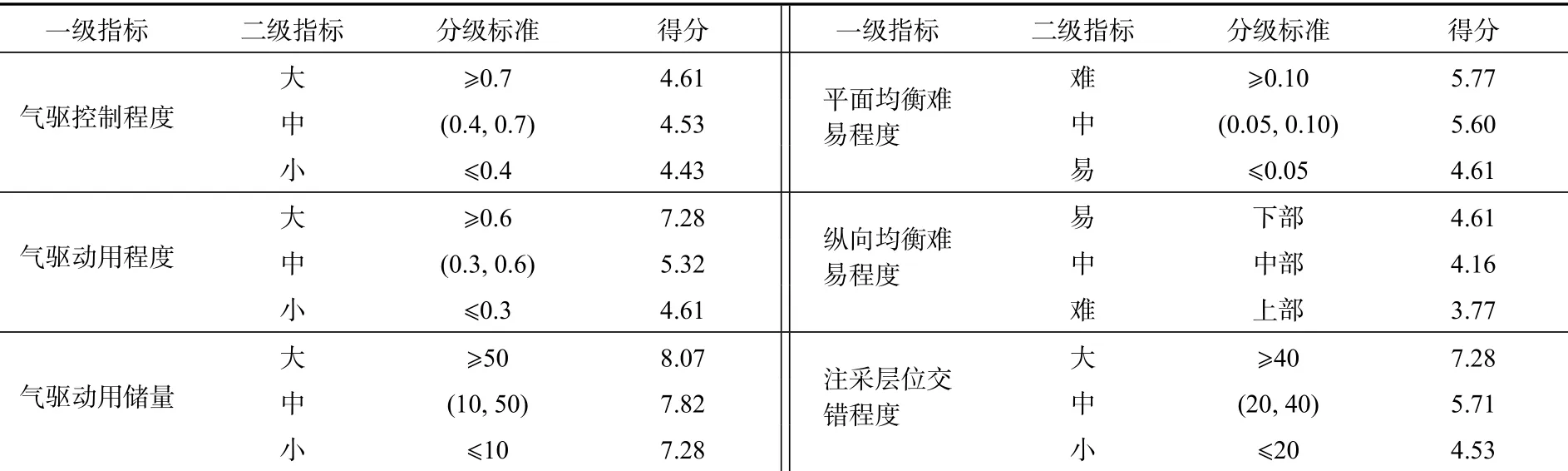

表2 表层岩溶带气驱井网优劣指标分级标准结果表Tab.2 Results of grading standard of gas flooding well pattern in surface karst belt

表3 暗河气驱井网优劣指标分级标准结果表Tab.3 Results of the classification standard for the good and bad indexes of the underground river gas drive well pattern

表4 断溶体气驱井网优劣指标分级标准结果表Tab.4 Results of the classification standard of the good and bad indexes of the broken solution gas-driven well pattern

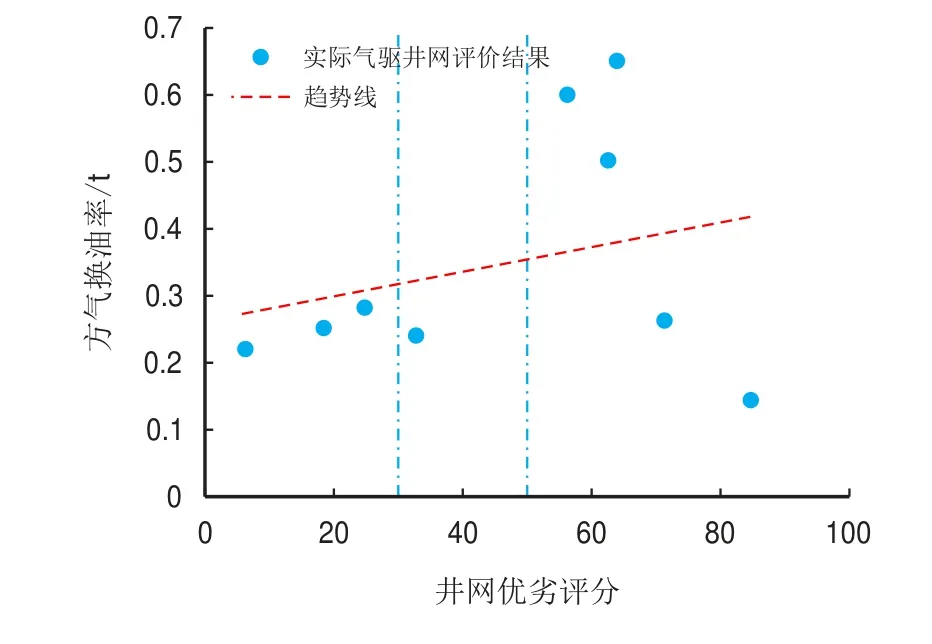

2.3.3 气驱井网优劣评分标准

依据6 大井网优劣评价指标评分标准,对塔河主体区一注多采气驱井组的井网进行评分,结合方气换油率(如图1 所示,以0.25 和0.40 为界),确定了缝洞型油藏气驱动态空间结构井网优劣评分标准:≥60 为优,30~60 为良,≤30 为差。

图1 气驱井网优劣评分标准确定图Fig.1 Determination of grading criteria for gas-driven well pattern

2.4 气驱井网优劣重评价

针对气驱基础地质条件和井网优劣评价评分高的气驱井组,可以实施气驱开发,但实际注气过程中,由于注入气重力分异的作用迅速上浮到油藏顶部,气驱路径往往与水驱路径不同,导致实际的气驱井组与初选的水驱井组注气响应或受效的生产井往往会有所不同,因此,要根据注气过程中实际注气响应或受效的生产井,实施调整气驱井组的生产井组合。明确了气驱井组实际的生产井后,要利用井网基础条件评价方法和气驱井网优劣评价方法对气驱井组进行重评价,从而了解实际气驱井组存在的问题,便于气驱井网的后期调整,主要针对气驱井组评价指标偏低的原因进行分析,为进一步改善气驱效果提供理论基础。具体流程图见图2。

图2 气驱井网优劣重评价技术路线图Fig.2 Technical roadmap for evaluating the merits and demerits of gas-driven well pattern

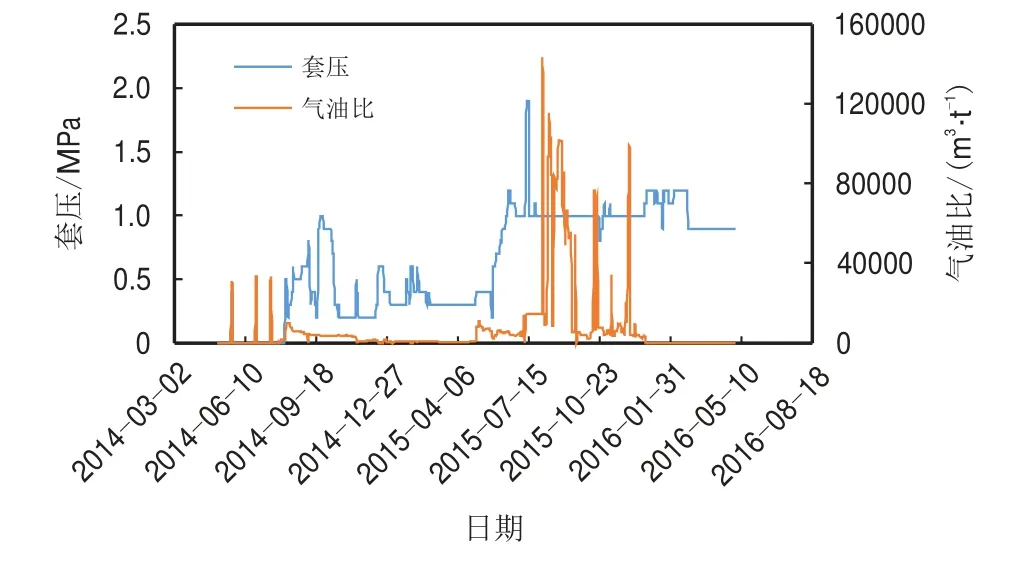

2.5 气窜预警

塔河油田缝洞型油藏注氮气开发过程中,气窜严重,气驱井组气窜后严重影响气驱效果,如何识别和预警气窜对油田现场意义重大。通过实际气驱井组生产特征分析,明确了实际气驱井组气窜之前表现为“套压缓慢增加、气油比波动”的特征,如图3 所示。

图3 塔河油田实际典型井组TK440–TK424CH 气窜前套压和气油比变化图Fig.3 Variation of casing pressure and gas oil ratio before gas channeling of typical well group TK440-TK424CH in Tahe Oilfield

根据套压和气油比两大指标,对实际气驱井对开展气窜预警。针对套压增加、气油比开始波动的井组,通过调整生产井产液量等手段,预防井组气窜。

2.6 气驱井网动态调整

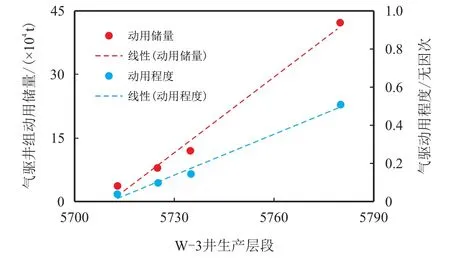

针对气驱井组的气窜生产井,需要对气驱井组注采关系和井网进行动态调整,从而改善注气效果。以增加气驱控制程度、动用程度和防止气窜为目标,提出了两大注采关系和井网的动态调整措施,包括注采层位调整和注采关系及注采井网调整。如果注采井注采高差较大,生产井又可以控制生产层段,生产井一旦气窜,可以采取下调生产井生产层段的方法来防止气窜,而且可以达到增加动用程度的目的。如果注采井注采高差不大,生产井生产层段不厚,生产井一旦气窜,可以采取暂时关闭生产井生产或者将见气生产井转注气的方法来防止气窜,改变注采关系和注采井网,从而提高井组气驱效果。井组气窜后,下调气窜井生产层位,暂时关闭高部位生产井或高部位气窜井转注气井,均能提高气驱井组动用程度和动用储量,有效改善气驱效果,如图4 所示,随着S86 井下调生产层段,TK722CH2 气驱井组的动用储量和动用程度明显增加。

图4 TK722CH2 气驱井组动用程度及储量与生产层段关系曲线Fig.4 TK722CH2 gas-driven well group utilization degree and relationship between reserves and production interval

3 应用实例

W-1 气驱井组里包含W-1、W-2、W-3 和W-4 等4 口井,该井组地质背景为上下双层暗河,注采关系上属于下层暗河注上层暗河采井组,生产井位于主河道,无构造高点,动用储量271×104t,评级大。储量配置均衡,易均衡驱替。水油体积比42 m3/m3,底水能量中等偏弱。W-1 气驱井组的典型地震雕刻体剖面见图5。

图5 W-1 气驱井组的典型地震雕刻体剖面图Fig.5 Typical seismic sculptured profile of a gas-driven well group of W-1

3.1 W-1 气驱井组基础地质条件

W-1 气驱井组井间储集体类型属于暗河(充填洞),剩余地质储量为263.28×104m3,井间无构造高点,底水能量中等,生产井部分控制主暗河。当W-1 为注气井时,该气驱井组基础地质条件评分为1.15,远大于暗河类气驱井组基础地质条件评分经济界限的0.40,满足基础地质条件评分标准。

3.2 W-1 气驱井组井网优劣评价

当W-1 为注气井时,考虑气驱控制程度、气驱动用程度、气驱动用储量、平面均衡程度、纵向均衡程度、注采层位交错程度等6 大井网优劣评价指标,气驱控制程度评分为4.53,气驱动用程度评分为7.28,气驱动用储量评分为8.07,平面均衡程度评分为5.77,纵向均衡程度评分为3.77,注采层位交错程度评分为4.53,该气驱井组综合评分为56.27,接近优(≥60)的标准(表5)。因此,W-1井为注气井的气驱井网满足缝洞型碳酸盐岩油藏气驱井网优劣评价要求及评分标准,该气驱井组可以实施注气。

表5 W-1 气驱井组井网优劣评价指标及评分结果Tab.5 Well pattern evaluation indexes and scoring results of gas-driven well group of W-1_

3.3 W-1 气驱井组气驱效果

W-1 气驱井组实际累计注入气2 120×104m3,伴水量30 472 m3,累计增油6×104t,方气换油率达到0.6 t,取得了非常好的气驱增油效果,从而验证了缝洞型油藏气驱动态立体空间结构井网构建方法。

4 结论

(1)基于现有气驱井组动态特征及气驱波及规律的认识,提出了气驱动态立体空间结构井网构建3 大基本原则,包括选择注水失效的具备气驱沟通条件的井组搭建气驱初始井网、最大程度地控制动用及均衡驱替原则和边评价边调整原则。

(2)利用主成分分析法,明确了不同岩溶背景基础地质条件主控因素,建立了3 大岩溶背景井网基础地质条件评价指标、评价方法和评价标准。

(3)提出气驱控制程度、气驱动用程度、气驱动用储量、平面均衡驱替程度、纵向均衡驱替程度和注采层位交错程度等6 大井网优劣评价指标,基于不同岩溶背景6 大指标对提高采出程度的影响数值模拟结果,确定6 大因素评分标准及评分方法。

(4)基于不同岩溶背景实际井网分析与评价、物理模拟和数值模拟结果,明确了气驱井网构建原则,以方气换油率高为目标,建立了井网基础地质条件评价方法和井网优劣评价方法,考虑现场实际,提出气窜井组动态调整方法,并形成了缝洞型油藏气驱动态立体空间结构井网构建方法及流程。

(5)本方法在塔河实际应用过程中对一注多采井组适用性较高,对一注一采评价过程中可适当增减参数,从而更好地评价气驱效果。