旧知重组,突破新知,促进学生变化观的初步形成

——“水的组成”教学设计

2023-01-26李建丽

李建丽

(广州市铁一中学 广东广州 511447)

初三化学学习中,学生对化学变化的认识要经历从宏观现象到微观解释,从定性分析到定量研究,从只关注物质变化到同时关注到能量变化,从关注化学反应到关注化学与社会发展的转变过程,最终形成对物质化学变化的稳定认识,即物质的化学变化观[1]。观念形成不可能通过一节课或一个单元的教学强化就能形成的,因此在教学中需要制订长期计划,在教学的各个节点慢慢渗透,持续构建,逐步形成。

本文以“水的组成”为例来研究在新课教学中如何促进初三学生变化观的初步形成。

一、课标分析

1.认识水是由氢、氧两种元素组成;了解根据物质分解产物来推断物质组成的思维方法;在能够区分混合物和纯净物的基础上,知道纯净物还可分为单质和化合物,并能够根据物质的元素组成,判断单质和化合物。知道氧化物是化合物的一种,能从组成上识别氧化物。

2.通过水的电解实验,初步学习对实验进行定性和定量两个角度进行有序观察,对实验现象进行分析,进一步体会实验现象与结论之间的关系,再次加深证据意识。能画出水分子及水分子变为氢分子和氧分子的模型图示,初步建立搭建微观模型认识水的组成及其变化的意识。

3.了解人类认识物质世界的过程和方法,培养学生科学探究的精神。

二、学情分析

【课前测评】对象,初三全级268人。

(1)下列实验不涉及化学变化的是( )。

A.铁线在氧气中燃烧 B.胆矾的研碎

C.硫酸铜溶液中滴加氢氧化钠溶液 D.用澄清石灰水检验人呼出的气体

(2)下列现象描述中,正确的是( )。

A.铁丝在空气中剧烈燃烧,火星四射,生成黑色固体

B.镁条在空气中燃烧发出耀眼的白光,生成白色固体

C.磷在空气中燃烧产生大量白雾

D.硫磺在空气中燃烧产生淡蓝色火焰,并生成二氧化硫气体

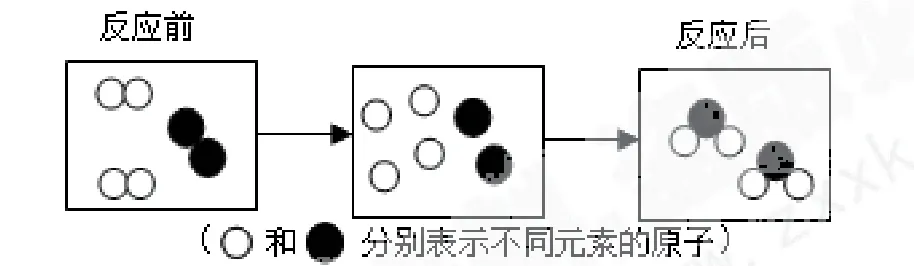

(3)某反应的微观模拟示意图(图1)。从图中获得的有关信息不正确的是( )。

图1 某反应的微观模拟示意图

A.分子间存在一定的间隔 B.该化学反应属于分解反应

C.化学反应前后原子的数目没有增减

D.原子是化学变化中的最小粒子

(4)在一个盛有澄清石灰水的容器中有一枝燃着的蜡烛,现用一只杯子将蜡烛罩住(图2),猜想一下,杯子内会有什么现象发生( )。

图2 实验图

A.蜡烛燃烧不变,液面不变

B.火焰逐渐熄灭,液面下降

C.蜡烛燃烧更旺,液面上升

D.火焰逐渐熄灭,液面上升

(5)对于自来水的净水过程,下列说法错误的是( )。

A. 常用的絮凝剂有明矾

B. 明矾净水的过程中只包含物理变化

C. 反应沉淀池中包括吸附沉淀和静置沉淀

D. 通过该净水过程后,获得的水仍为混合物

【测试结果】得分率分别为98.88%,47.31%,90.00%,56.72%,53.70%。

【测评分析】学生能通过现象来判断是否发生化学变化;知道物质是由微粒构成的,能够通过微观图示判断物质的微观构成,答题情况很好。这说明学生对于应知应会的基础知识掌握得很好。测评也反应出学生化学学习需要重视和解决的问题:第(2)题本来是考查最基础的知识,效果却很差,反映出学生只是看实验而不会有序观察实验现象,不会用变化的视角来看化学变化,物质颜色和状态只是死记;当反应体系中有两个或两个以上相关联的变化时不能进行推理内在联系。例如,能分析出蜡烛熄灭,但是蜡烛熄灭与液面变化有什么关联完全想不到;想不到蜡烛燃烧消耗氧气生成二氧化碳又被吸收,把选项改成填空,得分率更低,如第(4)题;还有对于水的净化各个步骤中的物质变化也只是死记住只有消毒是化学变化,并没有理解净水过程中各物质究竟是怎么变化的,导致错答很多,如第(5)题。

三、教材内容及教学策略分析

“水的组成”是人教版九年级化学上册第四单元第三课题,是在从混合物中提纯纯净物的基础上探究纯净物的组成。教材从模拟史实的研究过程引入,分水的生成和水的分解两步展开。先简要介绍氢气的相关性质,这是模拟水的组成的研究的开端,也为后面检验分解产物提供依据。氢气和氧气反应生成了水这种新物质,根据以往知识,已经能得到氢、氧都是水的组成元素。水的分解部分是由实验探究、观察现象、讨论分析等组成,具有探究意味,这两部分内容结合起来能得到一个共同的结论:水是由氢氧两种元素组成。这两部分的实验承载了重要的教育功能。第三部分则是对水的认识进入到分子层面,通过图片、模型帮助学生用微粒的观点理解宏观现象的本质,能够说出水分解为氢气和氧气的宏观变化过程中微观分子、原子的变化,进一步体会“原子是化学变化的最小粒子”“化学变化过程中元素不变”等观念。

在学习化学的初始阶段,学生学习化学印象最深刻的是可以做实验,最困惑的是不知如何学化学。化学是要研究物质并创造物质,而物质的化学变化是化学的重中之重,教师要让学生慢慢形成稳定的变化观,学生要养成在化学学习中主动关注物质的变化、物质怎样变化,变化的宏观表征和微观实质的联系的习惯。

四、实施过程

教学环节一:利用旧知识引入新课题

1.利用旧知、创设情境,问题引入

问题1:讨论复习(图3),天然水是混合物还是纯净物?哪个环节发生了化学变化?

图3 自来水厂净水过程示意图

问题2:得到的清水是纯净物吗?如何将变成纯净物呢?

问题3:三课题“水的组成”研究对象是什么?

【设计意图】巩固第四单元教材物质分为混合物和纯净物,可以通过一定的方法获得纯净物,纯净物是由固定的元素组成的,第三课题来探究纯净物的组成,第四单元则是用化学式来表示纯净物的组成和构成。

2.利用已学知识分析水的生成

【阅读】P81资料卡片“水的组成软揭秘”。

【思考】说出科学家们在研究中做了什么实验,什么物质发生了什么变化?

【教师】氢气和空气混合,氢气燃烧生成了水。

【讨论】用所学知识解释实验现象,得出什么结论?

上册教材P59页,讨论:在下列化学反应中,反应物与生成物相比较,分子是否发生了变化?原子是否发生了变化?元素是否发生了变化?)

【教师】物质发生化学变化是原子和元素种类不变。

【设计意图】培养学生获取信息的能力和巩固所学知识主动构建新知识体系,从每个主题不同的各单元之间形成一条隐形的主线----物质的变化,引导学生从元素种类的角度来认识物质的化学变化,引导学生认识到物质可以发生化学变化,化学变化是有条件的。

教学环节二:通过化学实验认识物质变化

1.氢气的燃烧说明氢气在此过程中发生了化学变化

【引入】 认识水的组成是从研究氢气的燃烧实验开始的。为了研究水的组成,先简单介绍氢气。

【验纯实验】用排水集气法分别收集一满试管和一半试管氢气,用拇指堵住试管口靠近酒精灯火焰,移开拇指点火。

【学生】留心观察实验现象,满试管的气体靠近火焰有轻微的声响,半试管气体与空气的混合物靠近火焰有尖锐的爆鸣声。

【思考】实验的目的是什么?

【点燃氢气实验】在带尖嘴的导管口点燃纯净的氢气,并在火焰上方罩一个干冷的烧杯。

【学生】描述现象:纯净的氢气在空气中安静燃烧,发出淡蓝色火焰,放出大量热,罩在火焰上方的烧杯内壁出现无色液滴。

【提问】上述过程中变化的物质是什么?有无新物质生成?发生了什么变化?

【总结】氢气点燃时和氧气,生成了新物质水,是化学变化,属于化合反应。

【讨论】你能得出什么结论?

【思考】回忆教材上册12页内容,你有什么启示?

分别取一个干烧杯和一个用澄清石灰水湿润内壁的烧杯,先后罩在火焰上方,仔细观察烧杯壁上有什么现象发生。推测蜡烛燃烧后生成了什么物质。

【设计意图】通过实验观察物质变化时的现象,推理出氢气和氧气反应生成了水,在结合第一环节反应前后元素种类不变的结论,结合小组讨论、老师的指导,得出水由氢氧元素组成,当分析物质的组成元素时可以通过燃烧法得出产物,从而推理出组成元素,使学生初步学会通过实验来进行科学探究,并结合反应原理对现象进行分析的学习习惯。

2.通过水的电解的探究过程的观察、分析,知道水分解产生氢气和氧气,由此推断出水是由氢元素和氧元素组成的。

【探究】电解水实验 。

【问题】实验过程中发生变化的是什么物质?

【引导】实验过程中观察两个电极附近和玻璃管内的现象(按实验的时间顺序观察),并记录实验现象。

【学生】仔细观察实验现象并记录两电极和正负极端的玻璃管内的现象。

【分析实验现象】有气泡产生,说明产生了难溶于水的气体。气体可能是什么?根据上一个实验,可能是氧气、氢气,或是水蒸气。

【追问】那怎样来验证呢?

【实验】切断电源,用燃着的木条检验两个玻璃管的气体。

【学生】教材为什么用燃着的木条?为什么不用带火星的木条?请用学习的知识来解释。

【分析】氧气有助燃性能带火星的木条复燃(图4),证明氧气用带火星的木条足以;氢气可燃(图5),需要一定的条件才能燃烧,要用燃着的木条。

图4 氧气可以使带火星的木条复燃

图5 氢气在空气里燃烧

【学生】观察现象,填写表格。

【学生】分析现象。

【追问】两极气体体积比为2:1,说明什么?

【讨论】上述实验中水是否发生了分解反应?生成几种新物质?

【板书】水通电文字表达式:水→氢气+氧气(分解反应)。

【讨论】分析水的生成和分解实验,说明其中的哪些现象和事实能够说明水不是一种元素,是由氢、氧两种元素组成的。

【教师】反应前后元素种类是没有变化的,水在通电的条件下发生了分解反应,生成氢气和氧气两种物质,组成氢气的是氢元素,组成氧气是氧元素;氢气在氧气中燃烧生成无色小液滴等说明水并不是一种元素,而是氢、氧元素组成的物质。

【结论】水是由氢元素和氧元素组成的。

【设计意图】锻炼学生自主观察有序实验现象,并对产生现象的原因结合所学知识进行合理推理,得到合理结论的能力;引导学生现象到结论、从定性到定量等从多角度认识物质的化学变化。

教学环节三:从微粒的角度解释水的电解反应,揭示宏观变化的微观本质。

【问题】水的化学式为什么可以表示为H2O?

【教师】根据精确的实验测定每个水分子是由2个氢原子和1个氧原子构成的。

【问题】水通电形成氢气和氧气在微观世界里,他们的微粒经过了怎样的变化?

【教师演示】用视频来展示电解水实验的微观过程。

【学生展示】学生用模型在黑板演示电解水实验的微观过程。(图6)

图6 电解水实验的微视过程

【追问】在化学反应前后变化的微粒是什么?不变的微粒是什么?

【回顾】化学变化前后分子发生了变化,而元素种类、原子种类没有变化,在化学变化中最小粒子是原子。

【讨论】在分析化学变化时,你会从哪些角度来进行?

【设计意图】引导学生通过微粒的变化来解释物质的化学变化,培养学生学会对物质从宏观认识到微观认识,从定性认识到定量认识。

五、教学评价

1.一个水分子的构成是(D )。

A.一个氢分子和一个氧原子

B.两体积氢和一体积氧

C.氢原子和氧原子

D.两个氢原子和一个氧原子

2.下列说法正确的是(D )。

A.水中含有氢分子和氧分子,所以通电后能产生氢气和氧气

B.水分子是由氢元素、氧元素组成的

C.电解水的实验现象是,通电后,正极产生氧气,负极产生氢气

D.水是由水分子构成的,每个水分子是由两个氢原子、一个氧原子构成的

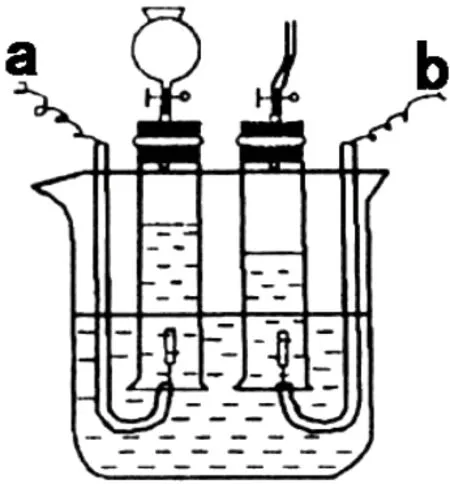

3.某同学在做电解水实验时,采用了如右图所示的实验装置,回答下列问题:

①此装置中a端表示正极,收集到的气体是氧气,如b端表示负极,收集到的气体是氢气,两者体积比是 1:2 ,这说明水是由氧元素和氢元素组成的。

②(图7)显示表明实验是“未开始”“刚开始”、还是“已开始一段时间”?已开始一段时间。

图7 实验阶段

4.(图8)表示宇宙飞船发动机内氢气和氧气燃烧生成水的微观过程。下列说法错误的是(D )。

图8 宇宙飞船发动机内氢气和氧气燃烧生成水的微观过程

A.氢气、氧气和水都是由分子构成的

B.氢气和氧气燃烧生成水的过程中,分子种类发生了改变

C.氢气和氧气燃烧生成水的过程中,原子种类没有发生改变

D.氢原子和氧原子保持水的化学性质。

评价反馈:课堂测试以上问题正确率分别为:100%、92.86%、96.24%、85.71%。通过分析得知,学生对于新授课所获得的基础知识掌握很好,能记住水分子的构成;但是对于第一个问题是较多同学不能具体评述,只是记住了结论。第三题回答较好,说明同学们能有序观察实验并能对实验现象进行合理分析并得出结论。而对于实验现象的中的物质的变化如何与宏观和微观相联系有一定的理解提升,仍有少部分同学需要在后续学习中继续强化。

结语

本课例中在各个教学节中通过以前学过的知识进行重组来引入,以物质变化为主线,创设多种情境,请学生对物质变化的宏观现象的有序观察在宏观上认识物质会发生变化;再通过氢气燃烧和水的分解条件的不同,认识到物质变化是有条件的;通过观察物质物质变化的现象,认识物质的宏观发生的化学变化和化学性质、宏观认识水在一定条件下可以转化、定量认识水的分解产物的体积比;从微观视角解释水的变化等等,在一系列的主题教学中逐步帮助学生建构化学变化观。