相关利益者理论视角下慈善组织问责实证研究

2023-01-19刘晓玲

刘晓玲

(深圳市委党校公共管理教研部,广东 深圳 518000)

在创造共建共治共享多元社会治理环境下,慈善组织作为参与社会治理的主体之一,被赋予了新时代的新使命,慈善事业被进一步纳入国家治理体系当中,为国家治理战略目标服务。为此,慈善组织更需要加快治理。在宏观制度方面,《慈善法》与其他相关政策相继出台,为慈善组织实施资源动员和参与社会治理提供了法律依据与制度框架。在外部资源环境方面,慈善组织的社会活力属性逐渐显现,资金来源日趋多样化。伴随政府公共服务职能向社会力量转移,第三次分配作用进一步提升,慈善组织问责成为继政府问责之后的第二个重要场域。本研究基于全国民间慈善组织调查数据,探索针对不同利益相关者问责及其慈善资源效应,为构建良性慈善文化提供实证依据。

一、国内外文献回顾与理论假设

(一)数国内外文献回顾

1.慈善组织问责及利益相关者理论

上个世纪80 年代,全球性的“结社革命”兴起,大批公益慈善组织如春笋般涌现,彰显增强社会凝聚力、提升社会资本等不可替代的美德,但也存在诸如“志愿失灵”[1]42、腐败和丑闻等固有局限[2]476,这不仅会降低慈善组织资源动员力,也会导致与利益相关方之间无法建立信任文化,甚至整个行业被污名化,公益慈善问责运动随之兴起,逐渐形成公共管理研究的新议题。国外对慈善组织问责的研究,移植、借用了很多经济学理论,其中利益相关者理论为问责理论提供了最为坚实和广泛支持。

“利益相关者”(stakeholders)最早在上个世纪60 年代被提出,其中R.爱德华.弗里曼(1984)把“利益相关者”界定为“任何能够影响组织目标的实现或者受组织目标实现影响的团体或个人”[3]30,从企业战略管理的角度,扩大利益相关者范围,包括政府、所有者、供应商、消费者、地方社区组织、竞争者、媒体、特殊利益集团和雇员等,第一次系统化了利益相关者理论。随着利益相关者理论的运用不断扩大,形成对政治民主化、经济社会发展、科技进步的一种理论回应,进而使得利益相关者理论以提高整体效率为宗旨,以实现社会整体利益为目标。这一目标与慈善组织以社会利益为取向、有效增进社会整体福利为旨归有异曲同工之妙,二者不谋而合。

利益相关者理论为慈善组织行为问责主体的界定提供了依据。慈善组织确定对哪些组织或个体负责,即组织划定其利益相关者的范围,是运用利益相关者理论对慈善组织行为问责进行分析的关键。根据奥德怀尔的理论方法,采用“即组织对那些被组织行为影响的所有对象负有责任”[4]356 的观点,认为慈善组织的相关利益者包括国际组织、基金会、受益人、理事会成员、组织内部员工、志愿者、捐赠者、政府、普通公众、媒体,等等。将利益相关者理论运用于慈善组织问责具有理论上的实用性和现实的有效性。

2.慈善组织问责的两种研究视角

易卜拉欣(Ebrahim)从外部控制和内部自愿两个视角研究慈善组织问责:外部控制视角强调来自外部的约束性与强制性,并非由问责对象积极主动实施,如满足既定法律法规和各种规范的义务,以及由传统资源供给方(政府和捐资人)发起的问责,该视角忽视慈善组织作为主体的能动性、自愿性及其社会意义;内部自愿视角强调组织的主动性和自愿性,主动与利益相关方互动并提供相关信息,包括在使命、价值与生存驱动下的主动担责[5]824-825,自愿问责对问责对象抱有德性假设,[2]突出问责中的道德义务感。贝克基于慈善组织的考察发现,不同视角的问责具有的社会资源动员效应不同[6]563。邓国胜等对94 家慈善组织的研究发现,主动公开信息有助于提高组织社会捐赠,但对政府资助额度没有显著影响[3]。朱健刚等对民间慈善组织的研究也说明,采用多元化问责机制能够显著提升组织收入结构多元化的水平。不同利益相关方的问责偏好存在差异,因此需要构建不同关系向度且平衡的问责机制[7],是破解参与式发展难题的“破局之策”[8]100。

整体而言,此类研究较为丰富,加深了对自愿问责及其资源效应的理解,但存在以下不足:其一,论及资源效应时,并未进一步区分“对谁问责”这一关键问题,无法解释针对不同问责对象实施问责所产生的资源效应差异性;其二,就资源效应而言,对政府和服务对象问责是否能够影响相应收入,以及公众问责对其他利益相关方的资源效应均鲜少关注。

(二)问责逻辑框架与研究假设

为弥补上述研究的局限,本文试图聚焦于慈善组织向不同利益相关方自愿问责,将慈善组织问责视为利益相关方视角下的组织策略,旨在探讨该策略的资源效应。本研究通过将服务对象、公众纳入分析,衡量问责的不同效应,从狭隘的问责视角扩展至整体性视角[7]。

1.慈善组织问责框架

(1)利益相关者的识别

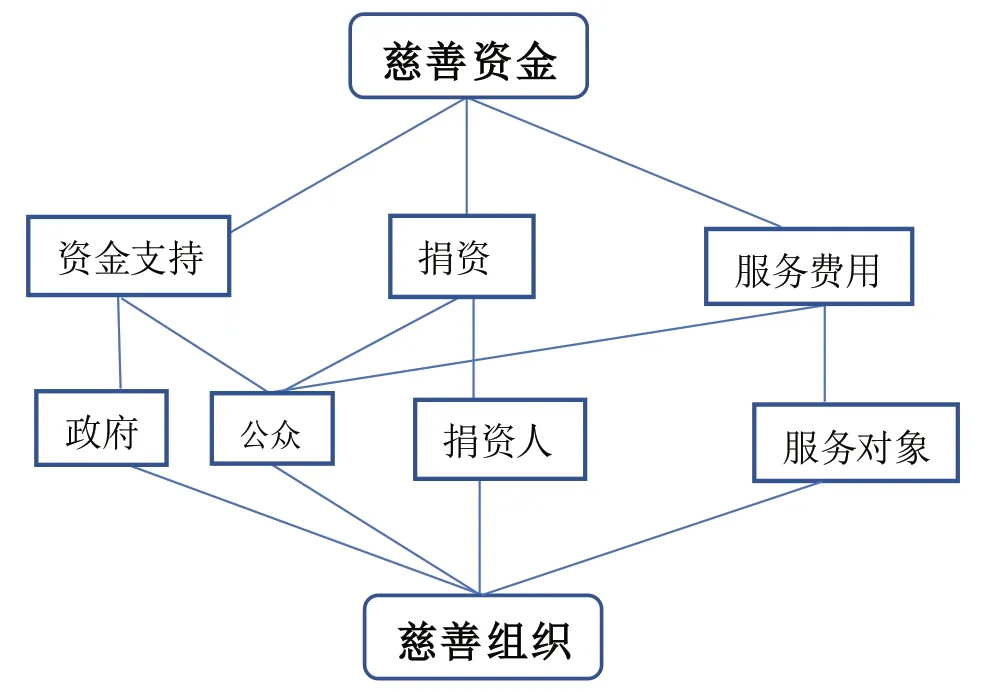

识别相关利益者是慈善组织问责的逻辑起点和必要前提,本研究聚焦影响慈善资金的相关主体,把相关利益者界定为政府、捐资人、服务对象以及公众,因为他们分别提供支持资金、捐资和服务费用等构成慈善资金,而公众可能对三种资金资源产生影响,本研究的慈善问责与利益相关者的关系如图所示(见图1)。

(2)问责工具——信息披露

本研究采用信息披露的问责工具,组织信息披露被认为是对慈善组织开展问责的有力手段,即以向相关利益者提供组织信息公开报告的形式,以示慈善组织运行的透明度,提高慈善组织的社会认可和接受程度。

(3)问责策略——内部自愿

本研究采用内部自愿策略,组织主动发起问责程序,自愿向不同利益相关者问责,问责行动针对性强,以探究不同利益相关者与资源效应更准确的关系,达到问责的组织目标,以此提升组织生命力和社会公信力。

2.研究假设

(1)政府、捐资人与服务对象的问责及其资源效应

问责可以视为一种具有共性的资源动员机制,关于慈善组织自愿问责的资源效应有两个重要理论支撑:委托-代理理论和信号理论,二者均认为自愿问责是提高组织无形资产的重要策略,包括提高组织声誉、可信度、质量认可度,甚至是组织的合法性,然后由无形资产向有形资产转换,实现有利于组织获取资源和维系生存的目标[12]。在经验研究层面,诸多研究证明了问责对捐赠的积极作用,尤其是内部治理不佳的组织,自愿问责甚至是一种重要的补偿机制[9]。政府、捐赠者和服务对象作为资源持有方,其偏好的资源动员方式毫无疑问存在较大差异。

基于此,本文提出前三个研究假设:

假设1:针对政府的问责对政府资金具有显著正向影响;

假设2:针对捐资人的问责对捐赠收入具有显著正向影响;

假设3:针对服务对象的问责对服务收费具有显著正向影响。

(2)公众问责及其资源效应

在公共问责体系中,公众既是需求来源又是参与式监督的主体,以确保制定的政策能切实回应需求,以及行政自由裁量权被公正合理地使用。在慈善组织领域,公众还是重要的资金来源和无形资产的构造者,例如组织声誉和品牌等。可以说,向公众自主公开的信息更具有“强信号”的社会意义,因为它表明组织更愿意接受公众的“检阅”公众问责具有重要的社会意义,这也构成规范层面呼吁的出发点[10]67。

基于此,提出本文的后三个假设:

假设4:针对公众的问责对政府资金有显著正向影响;

假设5:针对公众的问责对捐赠收入具有显著正向影响;

假设6:针对公众的问责对服务收费具有显著正向影响。

二、研究设计

(一)数据来源

本研究使用的数据来自于全国民间慈善组织状况调查。研究团队通过与有影响力的基金会和区域型平台类慈善组织合作,同时搜集慈善组织的官方网站和慈善组织网络平台上的数字信息,最终建立了一个由1144 家慈善组织构成的抽样框。鉴于慈善组织发展水平的区域性差异,此次调查将31 个省、自治区和直辖市划分为四个地理区域——西部(2:1)、东北(1:1)、中部(1:1)、东部(3:1),共抽取了594 家慈善组织。根据组织负责人的便利性和偏好,通过与负责人以面对面、电子邮件或在线填答等不同方式收集有效问卷461 份,有效填答率为77.6%。经过数据清理,剔除或处理与本研究相关变量信息缺失的样本后,最终有效样本为403份。

(二)变量

1.因变量

在借鉴国内外研究相关概念化操作的基础上,并结合中国民间慈善组织调查实际情况,本文选择政府资金、捐赠收入和服务收费占总收入的百分比作为因变量。其中,政府资金包括来自政府部门、公检法、群团组织、街道、社区工作站的资助、购买和奖励性资金;捐赠收入包括来自个人、企业、基金会的捐赠;服务收费是指服务对象购买服务的资金,此处并不包括政府部门的购买服务资金。

2.自变量

本研究的核心自变量是慈善组织以信息公示的方式主动实施针对性问责,包括“对政府部门问责”、“对捐资人问责”、“对公众问责”和“对服务对象问责”四种方式,问责的具体内容见表1,囊括了组织治理信息、财务信息、项目和服务绩效信息。具体调查方式是询问机构负责人是否向特定对象公示了某个具体内容,如果不适用则表明该组织无此项内容,在具体编码时处理为0。从表1 可看出,每类问责的分值是0-9,分值越高表明组织公示的内容越多,问责情况越好。其中,慈善组织向政府部门公示最多的信息是组织章程和财务报告,向捐资人公示最多的信息是项目及活动动态信息、接受物资和捐赠清单,向公众公示最多的是项目及活动动态信息、组织章程,向服务对象公示最多的信息与向捐资人公示的一样。为了确保不同类型问责变量的信度,实施了克朗巴哈系数检验,所有值均远大于0.7。

表1 问责内容与对象描述统计

3.控制变量

在统计模型中,本研究分别纳入了组织和区域层面的控制变量。在组织层面,分别纳入了慈善组织年龄、注册与否、组织人员规模、资金规模、理事会规模和在组织中的作用等六个变量。其中,组织年龄是指组织从成立到2020 年的时间;注册与否是指在民政部门注册,未注册为参照组;组织人员规模是指全职工作人员数量;资金规模采用年度支出规模来测量[11]。此外,理事会已被广泛证实对慈善组织资源汲取有显著作用。理事会规模是指理事会人数,在组织中的作用分为“没有理事会”、“作用非常小”、“作用比较小”、“有些作用”、“作用比较大”、“作用非常大”,以“没有理事会”作为参照组。

在区域层面,分别控制了慈善组织所在区域、所在省份的经济发展水平、组织密度。参照常见做法和契合数据抽样框,本文将区域划分为西部、东北、中部和东部,以中部作为参照组。各省份的经济发展水平使用省份GDP 总额。此外,有研究表明,组织密度意味着在特定区域内组织间的资源竞争激烈程度,因此影响组织获取资源,[13]具体测量方式是本次调研所取得的各省份慈善组织数量。

(三)统计模型

鉴于六个假设的三个因变量均为百分数,本研究采用分数概率单位回归(Fractional logistic Regression)实施统计检验。

三、研究发现

(一)描述统计

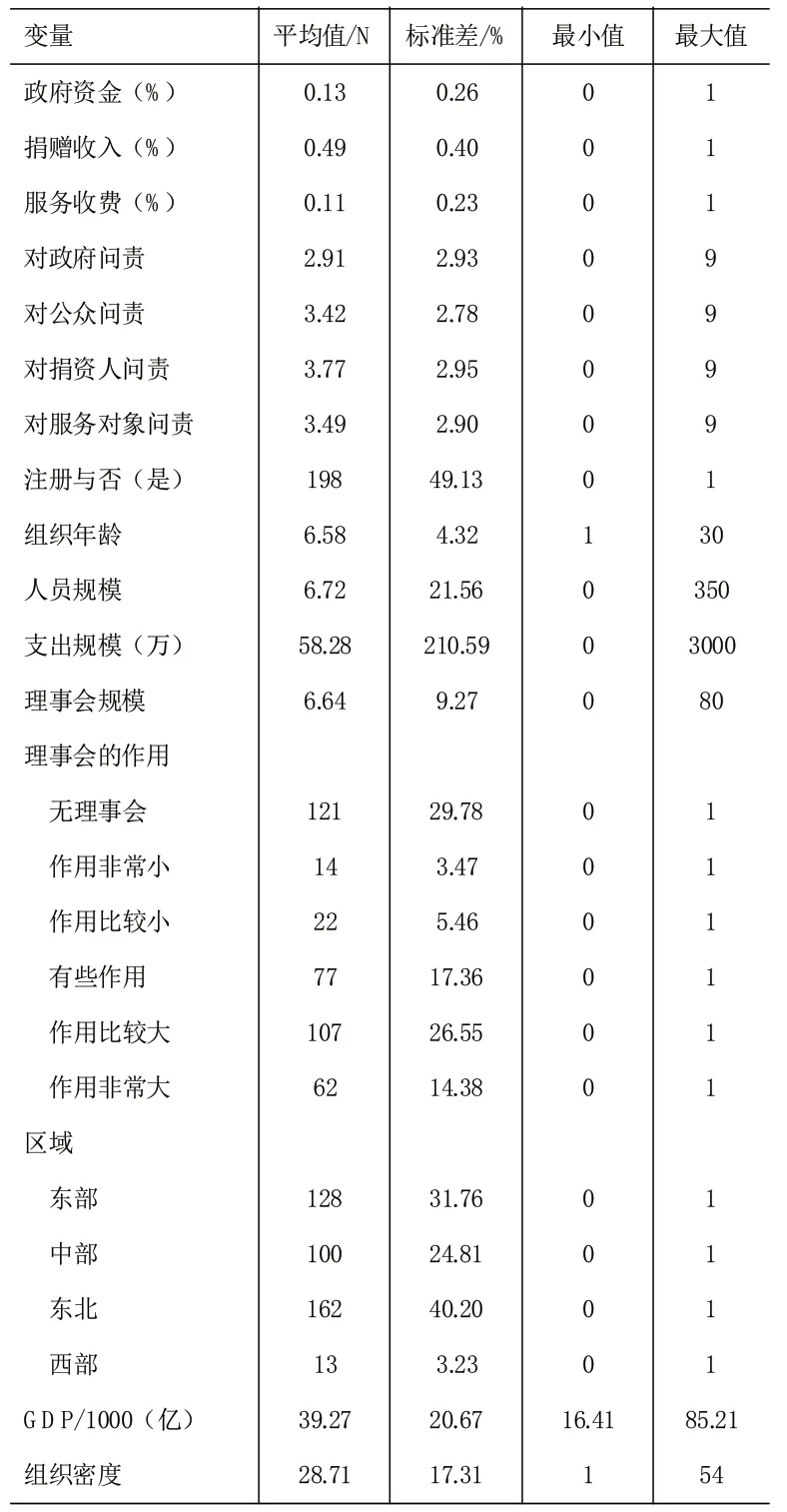

表2 为本研究所采用的数据结构和变量基本情况。由表2 可知,政府资金占全年总收入的均值为13.3%,捐赠收入为49.4%,服务收费平均占10.6%。因此,捐赠收入占主体。在问责方面,对捐资人问责的均值最高,而对政府问责的均值最低。组织全职人员规模从0 到350 人不等,平均为6.72人;组织资金规模也相差较大,从无收入到3000万元不等,平均为58.28 万元。

表2 描述性统计 N=403

(二)回归结果

表3 是回归分析结果。其中,模型1-3 分别以政府资金、捐赠收入、服务收费占总收入百分比为因变量,以对政府问责、对公众问责和对服务对象问责为核心自变量。模型4-6 的因变量与模型1-3 相同,但自变量是对公众问责。

表3 问责与相应收入占比的Fracreg Logistic分析 N=403

在模型1 中,对政府问责与政府资金占比在0.1%显著水平上正相关。在模型3 中,对服务对象问责与服务收费占比在10%显著水平上正相关。但在模型2 中,对捐资人公示信息与捐赠收入占比无显著相关。这一结果表明,主动向政府和服务对象公示组织相关信息能够显著提高相应收入。假设1 和3 获得支持,假设2 未被支持。

在三个向公众问责的资源效应模型中,模型4 和6 显示,对公众问责与政府资金占比、服务收费占比均无显著相关。但模型5的结果表明,对公众实施信息公示与捐赠收入占比在1%显著水平上正向相关。因此,假设5 获得支持,假设4 和6 并未被支持。

通过对比模型1 至6 发现,相较于未注册的组织,已在民政注册的组织更有可能拥有更高比例的政府资金,但组织的年龄却与获得政府性收入呈负向相关。关于捐赠收入占比,组织全职人员规模越大,反而越不可能获得更高比例的捐赠性收入。组织年龄越大、人员规模越大,越有可能获得更高比例的服务性收费,但组织资金规模却呈显著负向关系。

(三)稳健性检验

为进一步评估统计结果的稳健性,本文实施了两种检验方式。首先,采用替代分析模型实施检验。在借鉴已有文献的基础上,采用了Tobit 模型实施检验。其次,采用替换因变量的方式,将原本百分比重新编码为二分变量——是否有政府收入、捐赠性收入和服务收费。两种稳健性检验的结果表明,除了相关系数值大小发生变化外,在主效应中显著的核心自变量仍然显著,且保持同一关系方向。因此,证实了统计模型分析结果的稳健性。

四、讨论与总结

慈善组织针对不同利益相关者的自愿问责,会产生明显的差异化资源效应。慈善组织主动向政府和服务对象公示组织相关信息能够显著提高相应收入,对捐资人公示信息与捐赠收入占比无显著相关;对公众的主动自愿问责与政府资金占比、服务收费占比均无显著相关,对公众实施信息公示与捐赠收入占比呈正向相关。

(一)讨论

慈善组织问责与利益相关者之间有着多方面联系,体现出利益相关性的多元差异化,以及表现出各自的资源获得结果。根据数据分析,研究结果发现,利益相关者由于角色不同,与慈善组织的互动形成不同的利益表达和权力行使,实现各主体间资金、信息和资源流动,同时凸显利益相关者的不同利益偏好以及与慈善组织的相互关系(见图2)。

图2 慈善组织与利益相关者的互动关系

(1)政府的利益偏好:政府给慈善组织提供了宽松的发展环境,对慈善组织问责的主动性越来越低。尽管如此,慈善组织对政府的自觉问责与慈善组织获取资金产生关联,二者可能具有正向影响,即对政府问责度越高,慈善组织获得的政府资金支持越多,只是正向关系较弱。由此可见,政府作为慈善组织的规制者和规范者,在对实现公共资源再分配的慈善活动中依然起着决定性作用。

(2)捐资人的利益偏好:企业和社会各界爱心人士参与慈善事业,成为慈善组织最主要的资金来源,是慈善组织的生命源泉和发展基础。由于企业是以盈利为目的的组织,企业参与慈善事业就可以达到降低企业税、扩大影响、获得品牌价值、提高知名度等多重目标,而捐款效益并不影响这些目标的达成。因此,针对捐资人的自愿问责与获得捐赠量没有关联性。

(3)服务对象的利益偏好:服务对象是慈善组织提供服务的直接使用者和体验者,对公共服务质量、数量及时效等问题的主观感受和对服务主体的褒贬评价,一般被认为具有准确性、客观性和合理性,其评价结果具有可信度、说服力和感召力,直接影响慈善组织的声誉及收费标准。对服务对象的自觉问责使服务对象真切感受到慈善组织的善意,从而提高组织的可信度与公信力,达成品牌绩效,增强组织的筹资能力,对服务收费产生显著影响,产生资源获取正效应,即对服务对象问责度越高,慈善组织获得的服务收费越多。

(4)公众的利益偏好:慈善事业是社会再分配的一种实现形式,本着对公益活动和慈善组织负责任的态度,社会公众自觉不自觉地起着监督作用,促进慈善组织正确处理效益与公平的关系,保证社会稳定。慈善组织对公众的主动问责,通过组织真实信息披露,能够引发公众对慈善事业的正面印象和积极态度,产生良好的社会影响,以此吸引可持续性的资金捐助。但对公众的问责不影响政府支持资金的分配和服务收费的获得,缺乏相关性。

简言之,慈善组织与不同利益相关者的互动内容不同,因此自愿问责会产生不同的资金动员效益。

(二)研究启示

以上针对慈善组织不同相关利益者、不同对象的问责研究分析显示,自愿问责对象不同,产生的资源效应有所差别。这一结论无论是在理论方面还是实践方面,都具有一定的启示作用。

1.该研究的理论意义

首先,证实了慈善组织针对不同利益相关方实施问责产生的影响存在差异性,加深了关于问责的不同内涵及作用机制的理解。换言之,对于不同利益相关方而言,慈善组织自愿问责对其决定是否向组织提供资金的影响并不同,这是由于各个利益相关者性质不同,各具特点,要求不一,因此有必要从笼统问责到进一步的针对性问责。

其次,通过对慈善组织自愿发起的问责实践分析后发现,向上和向下问责均存在,且问责失衡现象并不明显,只是在不同的信息披露内容方面存在针对不同利益相关方的披露偏好性差异。这质疑了关于中国社会组织存在问责失衡与无法独立对公众负责的论断,即积极向上和消极向下,仅对权力和资源方问责,缺乏对相对弱势的公众、服务对象的问责[14]。

2.该研究的实践意义

首先,在宏观问责机制设计方面,要重视自愿问责在问责体系中的重要作用,引导慈善组织积极建立多元和多样化的自愿问责机制,满足不同问责主体的问责偏好,尤其是要引导公众有序参与慈善组织问责,不仅能够降低行政成本和管理成本,也有利于建立良好的慈善生态。

其次,从组织管理策略的角度来看,慈善组织要重视不同问责内容、对象所产生的资源效应差异,结合组织自身的使命、服务对象和领域开展更契合的问责策略。

慈善组织问责模式具有不同的独特属性,尤其是具有针对性的自愿问责由组织内部主导和推动,但同时与其他问责事项相互联系、相互促进的,针对不同的利益相关者,其问责的本质和表现形式都各具特点,会产生不同的资源效应——正相向或不相关。因此,针对性自愿问责有利于加强慈善组织的“造血功能”,更好地实现慈善组织服务于公益利益的使命。