经脐单孔腹腔镜与常规开腹手术治疗小婴儿先天性肥厚性幽门狭窄的效果观察和比较

2023-01-17吴书清钟斌舒芳李伟俊徐建兵黄秀明赖吉安袁淦峰刘传荣谢江平

吴书清,钟斌,舒芳,李伟俊,徐建兵,黄秀明,赖吉安,袁淦峰,刘传荣,谢江平

(江西省赣州市妇幼保健院儿外科,赣州 341000)

先天性肥厚性幽门狭窄是小婴儿常见的消化道畸形之一,主要治疗方法是行幽门环肌切开术,治疗效果确切。从最初的开腹手术,到腹腔镜手术,充分体现了患儿家属对微创美容的要求。而通过脐部自然腔道进行幽门环肌切开术,更加体现了对患儿美学的要求,体表几乎无明显疤痕。我院自2016年始对先天性肥厚性幽门狭窄的小婴儿进行经脐单孔腹腔镜治疗,现对其临床治疗效果及安全性报道如下。

1 资料和方法

1.1 一般资料 纳入标准:上消化道造影提示幽门梗阻或“双肩征”。幽门超声评分[1]均≥4。均由同一名医生实施开腹手术和经脐单孔幽门环肌切开术。为排除手术学习曲线对数据的影响,2017年之前有33名行单孔腹腔镜进行手术的患儿均不纳入组间比较[2]。两组均排除了同期行腹股沟斜疝等其他术式而导致手术时间延长者。合并其他严重畸形如先天性心脏病等患儿均不予纳入。

2015年1月至2016年12月开腹手术组(A组30例),2017年1月至2020年12月经脐单孔腹腔镜手术组(B组49例)。

两组患儿在年龄、体重、术前准备时间、发病时间、性别比例等一般资料方面无统计学差异(P>0.05)表1。两组患儿具有可比性。

表1 两组患儿的一般资料

1.2 方法 患儿确诊后,术前常规给予纠正水及电解质紊乱,静脉营养支持治疗,纠正贫血。气管插管全身麻醉,仰卧位。

A组(开腹手术组):于右上腹取横切口,长约2~3 cm,切开腹壁进入腹腔,顺胃向远端找寻,可见一橄榄样质硬幽门管,用无齿卵圆钳将幽门提出腹壁外。于幽门管前壁无血管区用电刀纵形切开,长约1.0~1.5厘米,深至肌层。再用蚊氏钳顺幽门肌层切口将幽门环肌撑开,使粘膜完全膨出。经胃管缓慢注入30~40毫升空气使粘膜膨出,以判断膨出的粘膜是否损伤穿孔。证实粘膜完好后,抽尽空气。确认无活动性出血后,将幽门放回腹腔,逐层关闭术口。

B组(单孔腹腔镜组):于脐轮下6点方向皮肤皱襞处按层次切开皮肤进入腹腔,切口长约0.5 cm,置入5 mm戳孔,建立气腹,压力为6 mmHg。于脐轮2点及10点方向置入3 mm trocar。通过脐轮右上的trocar置入无损伤抓钳,因3 mm抓钳张口太小,不能够抓住十二指肠,因此可选择轻轻夹住幽门管下方的网膜,向脊柱侧推挤,这样可使幽门管上方的无血管区向前旋转,暴露在视野中。再从脐轮左上戳卡处置入电凝钩,自十二指肠至胃的幽门管前壁无血管区纵形切开,长约1.0~1.5厘米,深至肌层。退出电凝钩及此处trocar,置入幽门分离钳,顺幽门肌层切口将幽门环肌撑开,使粘膜完全膨出。经胃管缓慢注入30~40毫升空气使粘膜膨出,以判断膨出的粘膜是否损伤穿孔。证实粘膜完好后,抽尽空气。确认无活动性出血后,撤去镜头及器械,排出腹腔内气体,逐层关闭术口。

1.3 观察指标 (1)手术时间:从切开皮肤开始至关闭皮肤术口结束。(2)术中出血量:术中负压吸引量。(3)住院时间:自入院日期至出院日期,不足一天的则计为一天。(4)并发症:包括术中粘膜穿孔、术后呕吐、切口疝、术口感染。(5)切口疤痕评分:术后3个月按照温哥华疤痕量表(Vancouver Scar scale,VSS)进行疤痕评分。

1.4 随访内容2组患儿术后均每月随访一次,连续观察3个月,观察内容包括呕吐是否复发,以及体格发育是否正常。

1.5 统计学处理 采用SPSS 26.0统计软件。数据采用(±s)表示。两组患儿临床数据采用独立样本t检验。计数资料采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

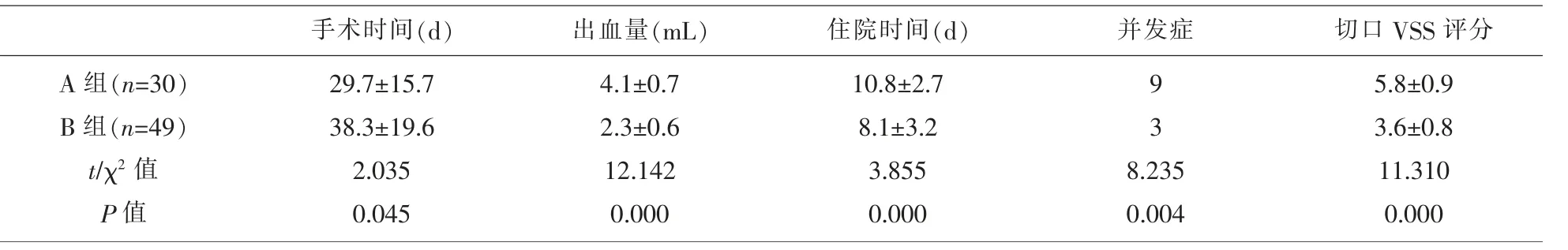

2.1 两组患儿手术结果比较79例患儿均完成了手术,腹腔镜组无中转开放者。A组患儿有两例粘膜破裂,缝合修补后另择一处行幽门环肌切开术。B组中有一例粘膜破裂,在腹腔镜下缝合修补全层肠壁后,再选择另一幽门切口行幽门肌切开。A组有三例患儿术后出现切口疝,出院后再择期手术治愈。A组有三例术后第一天开奶后仍有呕吐,予保守治疗后未再出现,B组有两例出现术后呕吐,保守治疗后未见呕吐复发。A组有一例出现切口感染,B组患儿未出现术口感染者。两组患儿在住院时间、手术时间、出血量、并发症发生率及切口VSS评分上均有差异,且数据差异有统计学意义。两组患儿围手术期资料见表2。

表2 两组患儿的围手术期资料

2.2 随访 全部患儿术后随访3个月,均无呕吐复发情况,生长发育情况均正常。两组患儿手术效果均确切。

3 讨论

幽门环肌切开术是治疗先天性肥厚性幽门狭窄的标准术式,切口可选择右上腹横切口、腹直肌切口和脐上弧形切口,一般会在腹壁上留下明显疤痕。自1991年Alain等首次报道实施腹腔镜幽门环肌切开术以来,国内外均证实该术式安全有效,已被广泛接纳和采用。虽然腹腔镜手术需要一定的经验积累[3],但随着国内外小儿腹腔镜技术的发展,该术式优势明显[4],已成为首选术式。自2010年Muensterer[5]等人首次报道单部位的幽门环肌切开术后,在微创技术较为成熟的国内儿童医疗中心,也已开展了单部位的腹腔镜幽门环肌切开术,如卢朝祥[6]等报道单操作孔的幽门环肌切开术,不增加手术时间及并发症,切口更加美观。孔萌[7]等报道经脐单部位腹腔镜治疗先天性肥厚性幽门狭窄安全可行,疗效确切,切口美观。

本研究发现单孔腹腔镜组的手术时间较开放手术组平均要多10分钟左右,主要增加的时间在于对trocar的放置和固定。新生儿腹壁薄,摩擦力不足,操作时容易使trocar滑脱。我们的经验是在trocar外面套一个橡皮管,再把trocar缝扎固定的皮肤上。

腹腔镜组进腹过程几乎无明显出血,但在建立通道过程中仍要小心,小婴儿脐带血管仍有未闭合的可能。可以在脐下方直视下建立第一个观察通道,然后在脐轮2点和10点方向建立3 mm的通道,避免在12点周围放置trocar,以免损伤肝圆韧带(脐静脉)。在术中因为腔镜有放大作用,容易对幽门肌层的出血进行精准止血。以上原因导致本研究中腹腔镜组术中出血较开腹手术组少。

新生儿脐带多尚未脱落,不能将三个trocar均放置于脐窝,且为了让三个trocar有一定的间距,我们选择在脐轮下、脐轮偏上左右各放置一个trocar(图1),这样也可降低脐部创伤[8]。因小婴儿脐部较小,在脐轮上同时放置3个穿刺器时,器械相互挤靠在一起,在这种情况下进行操作,器械相互干扰较严重[9],观察镜必需和两个操作孔同向才能移动,视野范围受到影响,需要主刀和助手有相当的默契才能较顺利完成手术[10]。因此条件允许情况下,尽量选择使用3 mm的trocar和器械可以明显降低器械相互干扰的程度。

图1 3 mm器械组trocar位置

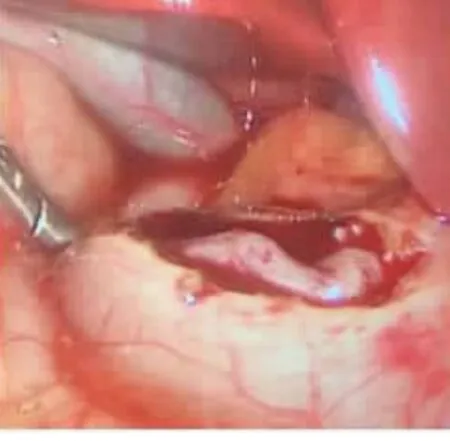

在进行幽门环肌切开时,使用纯切模式可以避免局部组织结痂,使术野清晰,有利于达到手术要求的深度。但腹腔镜下毕竟是二维图像,不如开腹手术直视下容易控制浆肌层切开的深浅,为了不损伤粘膜,需要更加小心谨慎,导致牺牲一部分手术时间。3 mm的分离钳张口过小,在撑开幽门环肌的时候相对吃力,且钳尖较锐,角度不如开腹手术灵活控制,因此早期病例中出现了一例粘膜破裂,后来我们引进幽门撑开钳来分离幽门环肌,就未再出现粘膜破裂的情况(图2)。专业的手术器械可以保证手术质量[11]。

图2 3 mm器械组幽门环肌切断后

本研究开腹组中有3例患儿出现了切口疝,而单孔腹腔镜组未发现切口疝的情况。开腹手术毕竟需要切断腹壁肌肉,小婴儿腹壁肌肉不够发达,长期呕吐导致营养不良,都对切口的愈合有影响。腹腔镜组不切断腹壁肌肉,且仅有3个3~5 mm的小孔,发生切口疝的发生率相对较低。开腹组还出现一例术口感染的病例,该患儿术中出现粘膜破裂,导致术口污染。虽然腹腔镜组也有一例患儿出现粘膜破裂,但可以在腹腔内进行缝合修补,trocar也相对隔绝了器械和腹壁组织的直接接触,减少了术口感染的发生,本例患儿未发生腹壁术口感染,不足之处是在腹腔镜下修补破裂的幽门管对操作技术的要求较高,明显增加手术时间。

两组患儿均有术后呕吐的病例,均经保守治疗后未见复发,考虑为手术操作导致局部组织水肿。腹腔镜手术不需要将幽门管提出腹壁外,对肠道干扰小,术后恢复快,住院时间较短。两组患儿出院后均随访3个月,对比两组患儿切口疤痕,由于脐部天然皱襞的影响[12],经脐单孔腹腔镜组体表几乎无明显疤痕(图3)。

图3 3 mm器械组术后术口

综上所述,经脐单孔腹腔镜治疗先天性肥厚性幽门狭窄,虽然不能缩短手术时间,但可以减少术中出血量、降低术后并发症率和缩短住院时间的优点,且体表无明显手术疤痕,值得推广。