朱熹的书学之道

——以“集义”方法为视角

2023-01-16张斌

张斌

中国艺术研究院美术研究所

讨论朱熹(1130—1200)的书学之道,很容易仅把他压缩进书法家的身份里。有学者把陆游、范成大、朱熹、张孝祥四人列为南宋书法“中兴四大家”[1]曹宝麟:《中国书法史·宋辽金卷》,江苏教育出版社2009年版,第291页。。然而朱熹与孙过庭、赵孟頫、董其昌等人不同,他们基本上是书法家,对书法的见解主要基于一种书法家的身份和视角,而朱熹不仅是书法家,更是一位百科全书式的思想家。若将他的书法与他的思想割裂开来,就不能真正理解他的书学之道。本文试图从朱熹思想的整体性入手,即将他的思想论说、历史际遇和个人行为作为一个整体来看待,在此基础上来讨论其理学思想与书学之道的关系。

朱熹学问广博,一生著述丰厚,涉及校勘、训诂、历史、文学、诗歌、天文、地理、物理、化学、气象、农业、历法、乐律、风水、中医以及书画等多个领域,而他对这些领域的研究又统一于他的理学思想。他综合北宋五子,即邵雍(1011—1077)、周敦颐(1017—1073)、张载(1020—1077)、程颢(1032—1085)和程颐(1033—1107)的思想,集大成而加以发展,确立朱子理学,继绝学、开愚蒙。余英时谈到朱熹时曾说:“他之所以能从容发明义理、注释经典、兴建书院,或由于得奉祠禄,或由于出任郡守,无一不是凭借着士大夫的身份。以精神造诣与学术成就而言,他自然远远超过了一般的士大夫。”[1][美]余英时:《朱熹的历史世界:宋代士大夫政治文化的研究》,生活·读书·新知三联书店2011年版,第4—5页。陈来在其重要论著《朱子哲学研究》中对朱熹有精准的评价:“在中国历史上,几乎没有哪一个其他哲学家能在研究著述的广泛性上望其项背,他对中国传统文化和哲学的贡献是十分巨大的。”[2]陈来:《朱子哲学研究》,生活·读书·新知三联书店2010年版,第3页。

关于朱熹的书法艺术及其书学思想已有学者或从书风、或从书论的角度进行了充分的论述和研究[3]如王德荣:《由江西上饶现存〈紫阳遗墨〉论朱熹书学观》,《艺术百家》2017年第5期;连长生:《朱熹的书法义理观与书法艺术创作刍议》,《宜春学院学报》2019年第1期;支荣慧:《朱熹的书法艺术》,《东方收藏》2018年第5期;于晶:《朱熹书学研究》,硕士学位论文,吉林大学,2008年;张雷、傅如明:《朱熹书法批评理论钩沉——以〈晦庵论书〉为例》,《中国书法》2017年第11期,等等。。这样的讨论和研究试图在书法史的脉络之中锚定朱熹书学的美学价值与史学意义,却一定程度地忽视了朱熹理学思想背景的整体性,因而无法真正触达朱熹书学的道论、义理,自然失之于对朱熹书学本质的理解和阐释。

本文探讨朱熹的书学之道,目的恰恰在于阐述书法的学习方法不应只局限于技法学习或书学研究,而应当将“学书”视为君子日常行事中的一件,是在整体性的世界中实现自身、实现修心的途径之一,也就是“必有事焉”[4]朱熹《书字铭》中曰:“握管濡毫,伸纸行墨,一在其中,点点画画。放意则荒,取妍则惑,必有事焉,神明厥德。”朱熹著,陈俊民校订:《朱子文集》卷第八十五,台湾德富文教基金会2000年版,第8册,第4198页。。“必有事焉”的目的指向“集义”,“集义”以生“浩然之气”。笔者认为,“集义”正是理解朱熹书学艺术、书学思想的关键和中枢。“集义”作为一种方法,是从朱熹的思想论说、历史际遇和个人行为所映照的形而上的理学思想中总结出来的,是具体可行的、形而下的,也因此可以成为指导“学书”的重要方法[5]朱熹的“集义”是基于理学思想的修为方法与实践,与佛教、道家、心学的修为方式不同。笼统地说,佛家从心上修:或强调静坐渐悟,或强调棒喝顿悟;道家从身上修:或求长生,或要成仙,都是远离尘世,个体修行悟道;心学也是强调“明心”,“心即理,心外无物”,主张离事自悟。而朱熹的理学思想强调从事上修,要去行善事,但又非刻意去行善事,“勿正、勿忘、勿助长”。参见朱熹撰,刘永翔、朱幼文校点:《晦庵先生朱文公文集》卷三十二,朱熹撰,朱杰人等主编《朱子全书(修订本)》,上海古籍出版社、安徽教育出版社2010年版,第21册,第1396页。。要更好地理解作为方法的“集义”,我们有必要从朱熹理学思想中的几个重要命题入手,条分缕析。

一、“集义”与朱熹的理学思想

“集义”说,或“集义”一词最早出自孟子,他说“浩然之气”是“集义所生”[6]朱熹:《四书章句集注》,中华书局2012年版,第233页。。张载在《横渠易说》中论及集义是动静不失时宜的举措,仅有静是养不了气的,但并没有展开论述。朱熹于绍兴二十六年(1156)九月同安主簿任满,在泉州半年等候派遣的时候,读《孟子》时悟到养气在于集义。

什么是“集义”呢,朱熹言:“集,犹聚也。‘处物为义’,须是事事要合义。且如初一件合义了,第二、第三件都要合义,此谓之‘集义’。”又言 :“义者,宜也。凡日用所为所行,一合于宜,今日合宜,明日合宜,集得宜多,自觉胸中慊足,无不满之意。”[7]黎靖德编,王星贤点校:《朱子语类》卷第五十二,中华书局1986年版,第4册,第1259—1260页。凡是日用所为所行,件件事要合宜,合宜就心安,心无愧怍,则气通畅。时时用心观照自己,事事要合道理,才有些不合道理,就赶紧调整过来。如此集义久了,浩然之气自然生起,这个气不是空的,而是实实在在的强大的能量场。

在孟子的道德哲学中,“集义”重在对个人主体存在的完善,朱熹恰恰将这种个体性拓展为普遍性,即“将人性‘理化’为普遍而超越的规定性,并将道德规范‘理化’为形而上的普遍原则”[1]郭美华:《道德存在的普遍性维度及其界限—朱熹对孟子道德哲学的“转戾”与 “曲通”》,《哲学动态》2019年第6期。。因此,要理解朱熹的“集义”观,离不开朱熹理学的理气二分架构:人之性为天理,为形而上的“道”;人之生则为气化,是形而下的“用”。

理解朱熹的“集义”方法,要辨析的第一个重要的命题就是“天理流行”。所谓“天理流行”:“天理”是相对于“人欲”而言的,“流行”指气的运动。“天理流行”是转人心为道心,也就是朱熹所谓“做到私欲净尽”,克除我执,建立大我。实现这一目标的途径在于修养“中和之性”,这也是儒家修身的指导思想——在日用中下功夫,能下学而上达。这种功夫不是表面形式上的练,所以不少人认为儒家没有功夫,其实儒家的诚敬、忠信、孝悌等都是日常的修行和功夫。朱熹讲解《中庸》时说,人安安静静的状态是“中”,而如果人为外物所诱惑就做不到“中”,那样他与外界互相作用时就有阻碍,就不通达了[2]朱熹撰,徐德明、王铁校点:《晦庵先生朱文公文集》卷六十七,朱熹撰,朱杰人等主编《朱子全书(修订本)》,第23册,第3265页。。内心用“敬”,喜怒哀乐未发而无所偏倚,就能达到“中”。以“义”对外,喜怒哀乐已发而各得其正,就达到了“和”,这样便是“中和之性”。

与此同时,“中和之性”要通过“中和之气”来体现。“人之所以为人,其理则天地之理,其气则天地之气。理无迹,不可见,故于气观之。要识仁之意思,是一个浑然温和之气,其气则天地阳春之气,其理则天地生物之心。”“仁”是天地广大,生物流行,畅通无阻,生生不已,“人受天地之气而生,故此心必仁,仁则生矣”[3]黎靖德编,王星贤点校:《朱子语类》卷第六,第1册,第111页;黎靖德编,王星贤点校:《朱子语类》卷第五,第1册,第85页。。人心没有私欲阻隔后,便可以见仁,然后“人与己一,物与己一”,与天地万物为一体,天理流行,人心转为道心。此“心”便是“生”,有无穷的创造力,以这样的状态来著述和讲学,自然能开一方风气,书法也自然有中和之气,富有生意。

由此可见,要达到“天理流行”,就要求仁,“所谓求仁者,不放此心”[4]黎靖德编,王星贤点校:《朱子语类》卷第六,第1册,第113页。,时时刻刻把放出去的心收回来,不为私欲所胜,不随物流去。这就要求人首先要从意识(人心)上修炼,要做到心能主宰物。朱熹的门人曾经问,意识(知觉)来自人心的灵性还是气的运动?朱熹回答,是先有意识之理,但单有理还不行,理与气合在一起才能有意识[5]黎靖德编,王星贤点校:《朱子语类》卷第六,第1册,第85页。原文如下:“问:‘知觉是心之灵固如此,抑气之为邪?’曰:‘不专是气,是先有知觉之理。理未知觉,气聚成形,理与气合,便能知觉。譬如这烛火,是因得这脂膏,便有许多光焰。’”。李约瑟(1900—1995)认为朱熹的“理”是宇宙的组织原则[6][英]李约瑟:《中国科学技术史》第2卷,何兆武等译,科学出版社、上海古籍出版社2018年版,第506页。,气是物质或能量,物质和能量是可以相互转换的。朱熹自己也是这么说的,他的弟子曾问:“理在气中发见处如何?”朱熹回答:“如阴阳五行错综不失条绪,便是理。若气不结聚时,理亦无所附着。”[7]黎靖德编,王星贤点校:《朱子语类》卷第一,第1册,第3页。朱熹已经认识到意识的特性与量子的特性相似,具有物质性,看不见的气也不是虚无缥缈的,而是实实在在的能量场[8]“量子”最早是由德国物理学家马克思·普朗克(Max Planck,1858—1947)在1900年提出的,学界认为这开启了现代物理学的时代,而朱熹早在700多年前就提出过类似理论。。

第二个重要的理学命题是“其大无外,其小无内”,朱熹曾言:

盖道之为体,其大无外,其小无内,无一物之不在焉。故君子之学,既能尊德性以全其大,便须道问学以尽其小。其曰致广大、极高明、温故而敦厚,则皆尊德性之功也。其曰尽精微、道中庸、知新而崇礼,则皆道问学之事也。[1]朱熹撰,戴扬本、曾抗美校点:《晦庵先生朱文公文集》卷七十四,朱熹撰,朱杰人等主编《朱子全书(修订本)》,第24册,第3592页。

君子的求仁就是从“尊德性”和“道问学”两方面进行的,以此来修养意识。天地之心即天地之理,不是心外另有个理、理外另有个心。

念头不能老滞留在事功上,那样就有害了,就把气消耗了,便觉辛苦。事事都合义之后,气自然生发于中,“非由只行一事偶合于义,便可掩袭于外而得之也”[2]朱熹:《四书章句集注》,第233页。,即不是只做一件事,碰巧合宜了,就可以从外面得来气。集义是岁月之功,积渐而生浩然之气,不是一朝一夕的事。孟子言:“其为气也,至大至刚,以直养而无害,则塞于天地之间。”[3]朱熹:《四书章句集注》,第232页。朱熹解:“‘以直养’是‘自反而缩’,‘集义’是‘直养’。”[4]黎靖德编,王星贤点校:《朱子语类》卷第五十二,第4册,第1253页。人的气本与天地之正气一样,都是至大无可限量,至刚不可屈挠的,只是人被私欲所蒙蔽、所损耗,气才小了,而集义可以使正气返回人身,人的气得以养且不受损害,则可以充塞天地,真正实现“其大无外,其小无内”。

关于第三个重要的命题“无极而太极”,是朱熹对周敦颐《太极图说》首句“无极而太极”的新解,这一解释极其超前,为时人所不解或不容,这也成为朱熹的学说在当时被认为是“伪学”的原因之一。

“无极而太极”,只是无形而有理。周子恐人于太极之外更寻太极,故以无极言之。无极是有理而无形。如性,何尝有形?太极是五行阴阳之理皆有,不是空底物事。若是空时,如释氏说性相似。[5]黎靖德编,王星贤点校:《朱子语类》卷第九十四,第6册,第2366页。

朱熹说得很明确,太极是理事一体的实在,如果说是空的,那就成了佛家所说的性空了,而朱熹是否定这一说法的。

“无极而太极”,不是太极之外别有无极,无中自有此理。又不可将无极便做太极。“无极而太极”,此“而”字轻,无次序故也。“动而生阳,静而生阴”,动即太极之动,静即太极之静。动而后生阳,静而后生阴,生此阴阳之气。

自太极至万物化生,只是一个道理包括,非是先有此而后有彼。但统是一个大源,由体而达用,从微而至著耳。[6]黎靖德编,王星贤点校:《朱子语类》卷第九十四,第6册,第2369、2372页。

人的意识归属于“无极而太极”。无极只是个理,动静之际则为太极,太极通过气来体现,因此意识是物质的。要把意识修炼到可以主动地被应用,可以致广大、尽精微,可以在一念升起时只是善,养气就变得至关重要,“中和之气”充养起来就是“浩然之气”。求仁因而要落实到养气上,也正是为此,朱熹提出了“集义”的方法。

集义是行的功夫,在集义前须先知言。“知言”也出自孟子,朱熹说知言就是明理,明理之后方可养气。“知言,则义精而理明,所以能养浩然之气。知言正是格物、致知。苟不知言,则不能辨天下许多淫、诐、遁。将以为仁,不知其非仁;将以为义,不知其非义,则将何以集义而生此浩然之气。”[7]黎靖德编,王星贤点校:《朱子语类》卷第五十二,第4册,第1261页。不知言,无法辨仁义,也难有行的功夫。明理则须读书问学。淳熙十三年(1186)朱熹在给潘友恭的信中说道:“学问根本在日用间持敬集义工夫,直是要得念念省察,读书求义,乃其间之一事耳。旧来虽知此意,然于缓急先后之间,终是不觉有倒置处,误人不少,今方自悔耳。”[1]朱熹:《答潘恭叔》,顾宏义编《朱熹师友门人往还书札汇编》,上海古籍出版社2017年版,第4册,第2308页。读书只是其中的一件事,而学问根本还在于日常的各种持敬集义功夫,因此集义又反过来促进知言。总体而言,朱熹强调行的功夫有助于最终开启智慧,从而达到真正的知言明理。

朱熹一生由知言到集义,又由集义到知言,认识修养不断螺旋式上升。他的日常生活可分为读书、书写、讲学、事亲、交友、为官、科研等部分。一件事接着一件事,直到生命的最后一刻他都没有停止自己的理学思考与实践,书法即是其中的一件,单独的书法练习难以集出浩然之气,仅是他诸多“行”的功夫之一,而他“行”的功夫体现在其他方方面面。

二、朱熹对“集义”方法的践行

儒家总结出的诚敬、忠信、孝悌等不是只停留在形而上的思想层面,而是日用常行中最有效的集义功夫。朱熹于淳熙十年(1183)为漳州龙岩县学作记[2]朱熹撰,戴扬本、曾抗美校点:《晦庵先生朱文公文集》卷七十四,朱熹撰,朱杰人等主编《朱子全书(修订本)》,第24册,第3764页。,提出为学应以“孝悌忠信、礼义廉耻”来修身,“求师取友、颂诗读书”来穷理,而穷理归根到底也要通过集义实现。朱熹集义的实践主要表现在以下几个方面:

(一)事亲。乾道五年(1169)九月,朱熹70岁的母亲去世。次年正月,他葬母亲于建阳崇泰里后山天湖的寒泉坞,并建寒泉精舍,在墓旁守丧6年。在此期间,朱熹的思想有了飞跃性的进步。其一,乾道六年(1170)写成《太极图解说》《西铭解》,形成自己独有的太极本体论和宇宙观,建立起上承周、张、“二程”的道统学派。其二,乾道八年(1172)编定《论性答稿》,写成《仁说》,建构了他的仁学体系,把孔子提出的“仁”加以理论化、思辨化,并将之纳入自己的理学体系。其三,寒泉守丧时期也是他的《四书集注》经学体系初步形成时期。其四,完成了他的史学体系建构,乾道八年草成《通鉴纲目》。其五,淳熙二年(1175)他与吕祖谦(1137—1181)共同编订《近思录》,是对寒泉时期的思想与著述的总结,从道统中确立了横贯理学体系的道学[3]朱汉民:《〈近思录〉的道学体系与思想特色》,《北京大学学报(哲学社会科学版)》2022年第3期。。他正是在行孝道的集义中获得超人的能量,建构起自己的理学、经学和史学的宏伟大厦。

(二)为官。朱熹一生有漫长的祠官履历。祠官是宋代设立的祠禄之官,是一种没有实际工作、领半俸的闲职。朱熹一生共当祠官12次,计21年,而任有实职的官职仅9年,且主要是地方官。他先后任同安主簿、知南康军、提举浙东常平茶盐公事、漳州知州、潭州知州、焕章阁待制兼侍讲等职务。每在地方任职时,他都十分关注民生,以民为本,为民谋利,并致力于办学、讲学,敦民风、振士气。例如淳熙六年(1179)朱熹到任南康军,他即想方设法减轻当地的各种苛捐杂税。他的举动损害了大姓豪族和贪官污吏的利益,于是针对他的诽谤四起,但他不为己申辩,只是做好再次奉祠的打算[4][日]吾妻重二:《朱子学的新研究:近世士大夫思想的展开》,傅锡洪等译,商务印书馆2017年版,第299—321页。。

(三)救灾。淳熙七年(1180)七月,南康发生大旱灾,上了封事之后本打算辞官的朱熹又全心投入了赈灾救荒中,他正好借着灾情来实施原来朝廷不许的各项减赋免税举措,从减赋和赈济两方面展开救灾。他制定了详细周密的救荒措施,之后这一套赈灾救荒之法被推行到了各郡。

淳熙八年(1181)九月,朝廷改除朱熹提举浙东常平茶盐公事,浙东正发生特大水灾,朱熹此行主要任务是去赈荒。他到受灾的各地考察,写了无数道奏请,内容包括申请赈灾款项、蠲除税租和揭露贪官等。他多次谈及疾疫时期的伦理,庆元二年(1196)还在《偶读漫记》中说人们因为害怕传染疾病,邻里亲戚相互都断绝来往,对病人避之唯恐不及,这是极端违背人伦道义的[1]朱熹撰,戴扬本、曾抗美校点:《晦庵先生朱文公文集》卷七十一,朱熹撰,朱杰人等主编《朱子全书(修订本)》,第24册,第3417页。。他认为时疫虽然有传染之忧,但人伦大义不可弃。朱熹的抗疫救灾卓有成效,救活了大批灾民。但是他惩治贪官污吏的主张得罪了利益集团,而这也成了之后反道学兴起的导火索,道学因此被打成伪学。朱熹一心集义,赢得了民心,也赢得了声誉,养得了浩然之气,这种强大的影响力使得朱学在浙东迅速发展壮大。

(四)治学。朱熹晚年,由于庆元党禁,其著作遭到毁禁,不得讲学,这反而促使他进一步转向内省,由此激发出更加不可思议的灵感。他通过对《楚辞》《参同契》及《阴符经》注释考据,把目光转向了对天文地理、气象历法等领域的研究,并在这一领域取得了惊人的研究成果。朱熹继承沈括(1031—1095)的科学思想,格物致知,建构起天文地理、气象历法等领域的丰富知识,这些知识散见在他的著述、讲学、书信中。有学者认为朱熹的相关研究开启了近现代科学的大门,“从16世纪以易经象数派为代表的宋明理学进入欧洲,在莱布尼茨等人倡导下成为科学的主流,推动人类进入一个数码时代”[2]胡阳、李长铎:《莱布尼茨二进制与伏羲八卦图》,上海人民出版社2006年版,第135页。。

三、集义方法与朱熹的书学之道

朱熹的书学实践有着非常具体的历史语境,他不是把书写或书法当作一种孤立的艺术来看,而是将其作为“集义”整体实践的一个侧面来对待。朱熹在南康军任上写了大量的文章、诗稿、书信和题跋,这些作品无论在内容还是形式上都能够体现出他的集义思想。如其曾为刘珙(1122—1178)写祭诗,与叔父朱栐和诗,赠诗给来访的盛璲、于革,并曾作《卧龙庵记》;他也曾与陆九渊(1139—1193)、辛弃疾(1140—1207)、陆游(1125—1210)有书信往来,为张栻(1133—1180)曲江楼作记,为陈焞所藏的范仲淹家书写题跋等;为江东道院和爱莲堂所藏书画题跋,为张伯和父子诗词写跋,为志南上人的《苏庠贴》作跋。

朱熹的“集义”方法也贯穿于其学书过程中。他曾忆少时与刘珙[3]刘珙年长朱熹八岁,是朱熹少时同学,两人从学于“武夷三先生”之一的刘子翚(1101—1147),刘珙是子翚侄,同朱熹一样为官正直、直言敢谏。一起习字临帖,自己临的是曹操的字,刘珙临的是颜真卿的字。朱熹以字画古今优劣自得,而刘珙对以忠臣、篡贼之别,朱熹茫然无以应[4]朱熹撰,戴扬本、曾抗美校点:《晦庵先生朱文公文集》卷八十二,朱熹撰,朱杰人等主编《朱子全书(修订本)》,第24册,第3866页。。颜真卿(709—784)曾写有著名的《栗里诗》以赞美陶渊明的气节,就此朱熹“咨访得陶公栗里故居于郡境”,认为陶渊明也是有“大节清名”之人[1]朱熹撰,戴扬本、曾抗美校点:《晦庵先生朱文公文集》卷八十六,朱熹撰,朱杰人等主编《朱子全书(修订本)》,第24册,第4040页。。栗里[2]早在太平兴国七年(982)朝廷割星子、建昌、都昌三县置南康军,庐山南半部分的栗里便属南康军。是陶渊明(约365—427)故里,距离当时朱熹为官的南康军治所西北50里[3]颜真卿撰:《陶公栗里》,《颜鲁公文集》卷十六,中国书店2018年版,第21页。。淳熙八年(1181),朱熹为颜真卿的《栗里诗》作题跋。早年曾经将颜真卿的“忠臣”书法概念传递给朱熹的刘珙,在淳熙五年(1178)七月去世,同年八月十八日朱熹还亲往弋阳迎接刘珙的灵柩。后来朱熹在南康军任上,为刘珙写了神道碑。朱熹在《答吕伯恭》的信中说:“陶公栗里,只在归宗之西三四里。前日略到,令人叹慕不能已,庐山记中载前贤题咏亦多,独颜鲁公一篇独不干事,尤令人感慨。今谩录呈,想已自见之也。”[4]朱熹撰,刘永翔、朱幼文校点:《晦庵先生朱文公文集》卷三十四,朱熹撰,朱杰人等主编《朱子全书(修订本)》,第21册,第1482页。此时的朱熹正在南康军提倡孝道和忠义,对他来说,颜真卿的《栗里诗》有特别的意义。它使得朱熹通过栗里把东晋的陶渊明、唐代的颜真卿和南宋的刘珙紧密地联系在一起。身在南康军的朱熹在栗里建五贤祠,陶渊明的气节和颜真卿的气节在朱熹心中相互映照。

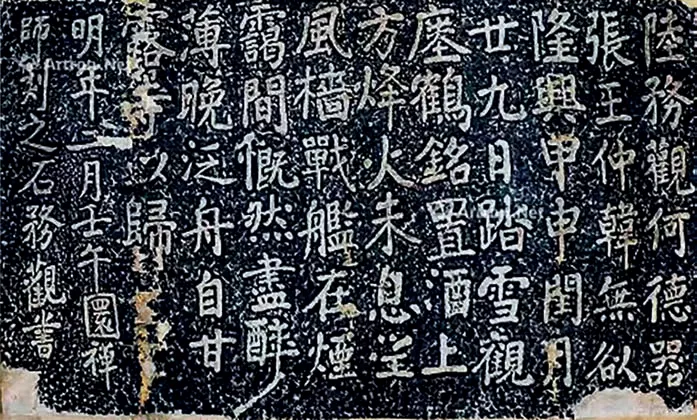

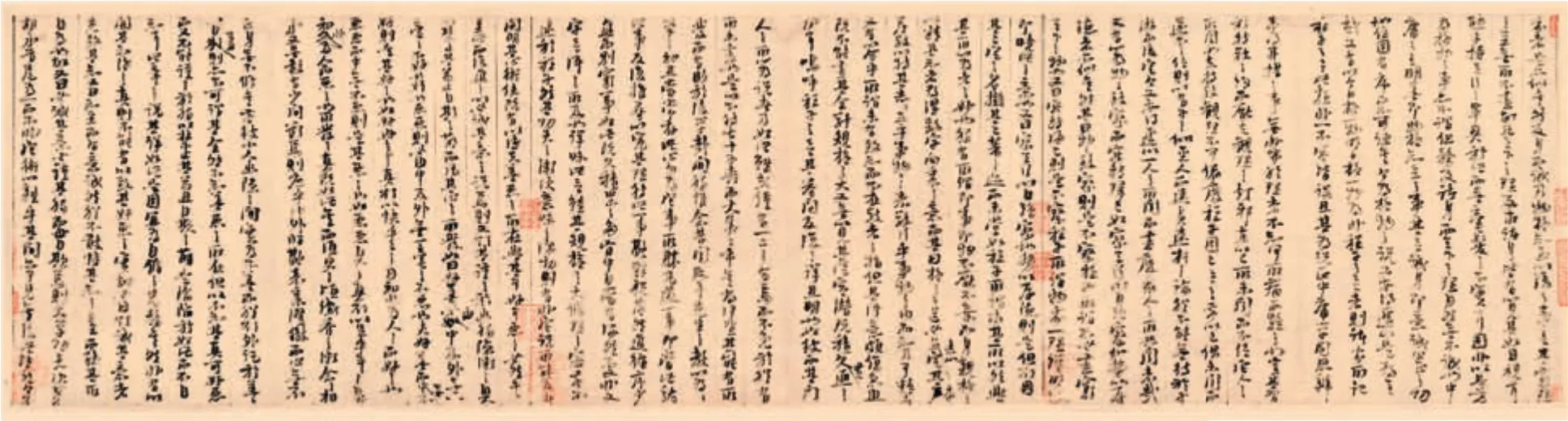

“中兴四大家”都反对议和,主张北上收复中原。在当时朝廷偏安一隅的历史环境下,颜真卿的为人与书法自然对四人都产生了重大影响,例如陆游早年刻于镇江焦山的摩崖大字《踏雪观铭碑》(图1):“烽火未息,望风樯战舰存烟霭间,慨然尽醉。”铭文所作大字尽似颜真卿的《大唐中兴颂》(图2),表达了陆游满腔热血想要中兴大宋的愿望。《大唐中兴颂》由唐代元结(719—772)撰于上元二年(761)颜真卿守母丧居湖南祁阳浯溪之时,大历六年(771)颜真卿从江西抚州刺史卸任北归,绕道浯溪为元结书丹,后刻于浯溪石崖。崇宁三年(1104),黄庭坚(1045—1105)观后留题《书摩崖碑后》。黄庭坚读出了《大唐中兴颂》的讽喻之意,认为其是明颂肃宗中兴,暗讽玄宗中衰,同时有指责肃宗灵武即位之意。黄庭坚进而感叹自身所处时局岌岌可危——奸臣当道,元祐党籍谪官,他所题正是自己饱经忧患后读出的“微意”。乾道七年(1171)范成大出知静江府兼广西经略安抚使,乾道九年(1173)范成大赴任广西途经浯溪,来到《大唐中兴颂》摩崖石刻前,在读到旁边黄庭坚的《书摩崖碑后》之后,亦题写了自己不同的看法。范成大认为黄庭坚借中兴颂讽喻时政,有违君臣之道。颂就应是歌功颂德,至于批评朝政则应写在奏策里。

图1 陆游,《踏雪观铭碑》明拓本,180厘米×100厘米,私人收藏

图2 元结撰、颜真卿书,《大唐中兴颂》早明拓本(局部),50.5厘米×71厘米,故宫博物院藏

庆元四年(1198)朱熹在《跋程沙随帖》中指出:

唐肃宗中兴之业,上比汉东京固有愧,而下方晋元帝则有余矣。故许右丞之言如此,盖亦有激而言云者。然元次山之词,歌功而不颂德,则岂可谓无意也哉!至山谷之诗,推见至隐以明君臣父子之训,是乃万世不可易之大防,与一时谋利计功之言,益不可同年而语矣。近岁复有谄子妄为刻画,以谤伤之,其说之陋,又许公所不道,直可付一笑云。[1]朱熹撰,戴扬本、曾抗美校点:《晦庵先生朱文公文集》卷八十四,朱熹撰,朱杰人等主编《朱子全书(修订本)》,第24册,第3960页。

这是针对范成大而发,他认为范成大是以一时功利之心,维护的是某个皇帝的权威;而元结、黄庭坚维护的则是千秋万世不易的理,论的是千秋功罪。

朱熹与陆游大约相识于淳熙五年(1178),时陆游除福建提举,提举司在建宁。淳熙六年(1179),陆游改除江西提举,与朱熹因救灾赈荒事宜多有信札往返。淳熙七年(1180)三月,朱熹重建庐山白鹿洞书院,为书院向陆游求藏书。淳熙八年(1181)十二月,朱熹已从南康军离任,陆游还寄诗朱熹盼其回来继续赈灾救民[2]束景南:《朱熹年谱长编(增订本)》卷上,华东师范大学出版社2014年版,第715页。。紧接着,朱熹往浙东救灾,淳熙九年(1182)末,朱熹有书告知陆游自己已弃官南归,淳熙十年(1183)春朱熹在武夷山修建武夷精舍,四月陆游寄来《题朱元晦武夷精舍》诗,诗中说“天下苍生未苏息,忧公遂与世相忘”[3]陆游:《剑南诗稿》卷十五,钱仲联、马亚中主编《陆游全集校注》,浙江教育出版社2011年版,第3册,第28页。,盼望朱熹能为民复出。二人志同道合,惺惺相惜,在书法上也互相影响。淳熙十二年(1185)四月朱熹在《跋周元翁帖》中写道:“务观别纸,笔札精妙,意寄高远,杨公所赖以不朽,盖有在于是者。”[4]陆游:《与朱元晦书》,顾宏义编《朱熹师友门人往还书札汇编》,第3册,第1861页。《周元翁帖》为法杨(杨公)所有,他委托陆游请朱熹题跋,朱熹题跋并附陆游的介绍信,借此专门评价了陆游书法,谓其精妙高远,必将传世,法杨也将因陆游的字而不朽。

朱熹早年并不看重苏轼(1037—1101)的书法,后在“集义”的实践中逐渐对苏轼的书法有了更深的认识。浙东赈灾期间,他一跋再跋在衢州得观的苏轼《与林子中帖》。苏轼曾于元祐四年(1089)知杭州,上任不久杭州大旱,随之疾疫流行,苏轼曾为当时的赈灾救荒奔走呼告,他在写给好友林希的信里就谈及此事。朱熹反复观看,深为感叹。他敬佩苏轼敢于揭露时弊、为民请命的仁者之心,同时也体会到苏字的笔力与风姿。他把《与林子中帖》刻石于绍兴常平司西斋,常体其意,广而宣之。朱熹对苏轼书法的评价由贬转褒,体现了他由理学思想生发出的书学思想,即注重书家法度,要求“字如其人”;同时也体现了他的“理一分殊”说。绍熙五年(1194)十一月,朱熹被逐去朝,返回建阳考亭,居于沧州精舍。庆元元年(1195),朝中以韩侂胄为首的反道学派对以朱熹为代表的道学派的打击日益加紧,并罗列出40余名所谓“邪伪”的道学党人。这年二月朱熹为苏轼遗迹《刚说》题跋,他有感而发:“然刚之所以近仁,为其不诎于欲,而能有以全其本心之德,不待见于活人然后可知也。”[1]朱熹撰,戴扬本、曾抗美校点:《晦庵先生朱文公文集》卷八十三,朱熹撰,朱杰人等主编《朱子全书(修订本)》,第24册,第3928页。他赞赏苏轼的见解,对其“刚近仁”,却不被人待见感同身受,也可能他想到了当年的元祐党禁。庆元五年(1199)三月,他在《跋东坡帖》中写道:“东坡笔力雄健,不能居人后,故其临帖物色牝牡,不复可以形似较量。而其英风逸韵,高视古人,未知其孰为后先也。”[2]朱熹撰,戴扬本、曾抗美校点:《晦庵先生朱文公文集》卷八十三,朱熹撰,朱杰人等主编《朱子全书(修订本)》,第24册,第3964页。随着朱熹对苏轼政治沉浮的理解加深,他更加肯定苏轼的“不求形似,而以意会”的书风,认为其超越古人,雄健俊逸。

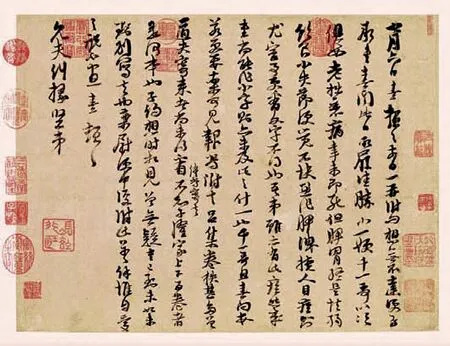

朱熹看重的不是书法的技法,而是书写者整体气息的观念。在苏黄米蔡四大书法名家中,朱熹最推崇蔡襄(1012—1067),他认为蔡襄字如其人,“近见蔡君谟一帖,字字有法度,如端人正士,方是字”[3]黎靖德编,王星贤点校:《朱子语类》卷第一百四十,第8册,第3336页。(图3)。到绍熙元年(1190)朱熹知漳州,一路得以见到许多蔡襄真迹,这更印证了他的看法,他每每敬叹,并频频为之题跋。庆元元年(1195)五月,朱熹校正郭雍(约1106—1187)的医书并为之作《跋郭长阳医书》,跋中记述:“予念蔡忠惠公之守长乐,疾巫觋主病、蛊毒杀人之奸,既禁绝之,而又择民之聪明者教以医药,使治疾病,此仁人之心也。”[4]朱熹撰,戴扬本、曾抗美校点:《晦庵先生朱文公文集》卷八十三,朱熹撰,朱杰人等主编《朱子全书(修订本)》,第24册,第3930页。由给医书题跋而联系到蔡襄在地方为政时破除陋俗、教民以医之仁心,此时朱熹脑海里浮现的大概是蔡襄中正浑厚、气质典雅的书法,认为其字与人合一。庆元二年(1196)三月,朱熹被定为伪学之魁,书遭毁禁,同年十二月被削职罢祠,但他仍不停读书著述。庆元三年(1197)十月,汪逵(1141—1206)携家藏诸多字画来看望朱熹,并请为题跋,朱熹题写的《跋蔡端明写老杜前出塞诗》[1]朱熹撰,戴扬本、曾抗美校点:《晦庵先生朱文公文集》卷八十四,朱熹撰,朱杰人等主编《朱子全书(修订本)》,第24册,第3954页。就是其中之一,他引用了朱敦儒(1081—1159)为蔡襄此幅作品所题写的评语“为劲健奇作”。朱熹同样推崇朱敦儒的书法,认为他的字笔法高妙,能上追钟繇,下超黄庭坚、米芾。蔡襄此作劲健飞动与前所见之作风格不同,朱熹认为是因为年岁的早晚造成功力的深浅不同,赞叹朱敦儒“字随年长”。

图3 蔡襄,《行书自书诗》卷(局部),北宋,28.2厘米×221.2厘米,故宫博物院藏

庆元三年(1197)八月,朱熹在《跋十七帖》中赞叹道:“玩其笔意,从容衍裕,而气象超然,不与法缚,不求法脱,真所谓一一从自己胸襟流出者。”[2]朱熹撰,戴扬本、曾抗美校点:《晦庵先生朱文公文集》卷八十四,朱熹撰,朱杰人等主编《朱子全书(修订本)》,第24册,第3952页。这时候朱熹的书学观已从强调字字有法度深化到“不与法缚,不求法脱”,字的法度不是刻意去追求来的,需集义而养气,气象自然从胸中流出,便可得来书之法度。随着朝廷对伪学的打击不断升级,同年十二月,朝廷诏立了59人的“伪学逆党籍”,朱熹名列其中。但这仍不妨碍他读书著述、交友题跋。我们今天看到的《四书或问》在朱熹生前并不是一个独立的著作,而是分别附在四书章句之后。今本《大学或问》是他晚年不断修改而成的,之前有过多个刊本[3]参见孙逸超:《今本〈大学或问〉考略》,《中国哲学史》2019年第5期。。庆元四年(1198),他曾写信给弟子廖德明(子晦)说:“大学又修得一番,简易平实,次第可以绝笔。”[4]李默:《紫阳文公先生年谱》,朱熹撰,朱杰人等主编《朱子全书(修订本)》,第27册,第158页。《大学》即《章句》与《或问》的合刻本,庆元四年秋刻有《大学》定本,然此本实际上仍非定本。朱熹直到离世前数日还在修订《大学章句》,弟子蔡沈(1167—1230)在《梦奠记》中记录:“初六日,改《大学·诚意章》,令詹淳誊写,又改数字。又修《楚辞》一段。”[5]束景南:《朱子大传:“性”的救赎之路(增订版)》,复旦大学出版社2016年版,第845页。可见庆元六年(1200)三月初六朱熹于去世前三日,还在修改《大学》“诚意章”。《大学或问·诚意章》应在庆元四年至庆元六年的时间段内一并又被做了修订。今藏辽宁省博物馆的《大学或问·诚意章》(图4)与朱熹《七月六日帖》(致程允夫札)(图5)合为1卷,《七月六日帖》作于庆元元年(1195),朱熹当时66岁。我们今天所见的最终定本《大学或问》[6]朱熹:《四书或问》,朱熹撰,朱杰人等主编《朱子全书(修订本)》,第6册,第530—534页。中所印与《大学或问·诚意章》残稿比较,内容相近,但前者较后者又有所增改,因此残稿应该不是朱熹在庆元六年三月即临终前所作。方爱龙认为《大学或问·诚意章》残稿写于庆元六年三月的说法值得商榷[7]方爱龙:《传世朱熹〈书翰、文稿合卷〉考辨》,《书法研究》2000年第5期。,笔者认为应是写于庆元四年至庆元六年之间。残稿书写风格与《七月六日帖》相近,只是更具个人风貌,真正是“不与法缚,不求法脱”,从胸襟中自然流出,逸笔草草、随心所欲不逾矩。

图4 朱熹,《大学或问 诚意章》残稿,28.2厘米×113.6厘米,辽宁省博物馆藏

图5 朱熹,《七月六日帖》,33.5厘米×45.3厘米,辽宁省博物馆藏

那么集义在朱熹的个人书法创作实践中是如何体现的呢?集义是养浩然之气,这浩然之气与天地正气一样“至大无限量,志刚不可曲挠”。苏轼的《刚说》言“刚者之必仁”,朱熹对其赞赏的书法作品,多爱做“笔力雄健”“英风逸韵”“劲健奇作”“奇伟”“寄意高远”等评语,这就是浩然之气在书法中呈现的特点。而这些特点也体现在朱熹本人的作品中,朱熹书法《易系辞》册(图6)是其罕见的传世大字真迹,全册共14开,107字,每行书2字,可谓雄健奇伟,又寄意高远之作。全文用笔迅疾时现飞白,自有“英风逸韵”。《易系辞》出自《周易》,《周易本义》是朱熹给《周易》作的注解。朱熹大约在淳熙二年(1175),时年46岁时开始起草《周易本义》,并于淳熙四年(1177)完成初稿,此时他尚未将书稿定名为《周易本义》,而称之为《易传》[1]白寿彝:《〈周易本义〉考》,《白寿彝文集(第7卷)·朱熹撰述丛考 中国交通史》,河南大学出版社2008年版,第11页。。据此推测朱熹书法《易系辞》册大致作于其46至48岁之间,年轻时即擅长榜书的他,此时所书大字更彰显出其历经岁月而积累的功力。

图6 朱熹,《易系辞》册(局部),36.5厘米×61.8厘米,台北故宫博物院藏

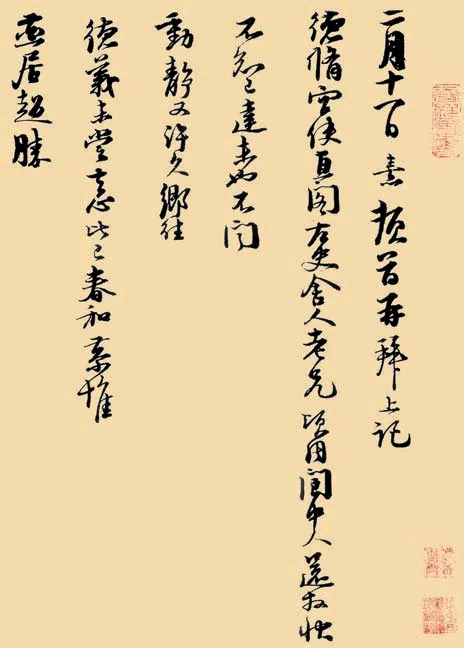

浩然之气使意识充实起来,一面是“致广大”,另一面就是“尽精微”,体现在书法上则是他追求笔法的精妙,《大学或问·诚意章》残稿作于其晚年69至71岁之间,书写草草,然用笔精致微妙,法度俨然。朱熹《二月十一日帖》(图7)作于庆元五年(1199),即70岁时,这是他在庆元党禁的苦闷与病痛中写给友人刘光祖(1142—1222)的信,下笔依然是沉着典雅,不刻意追求书风,至晚年已然融唐书的雄劲与晋书的简远而自成一体。

图7 朱熹,《二月十一日帖》(局部),台北故宫博物院藏

余论

集义是朱熹的方法论,贯穿于他各领域的学问中,包括书法。朱熹提倡为学要切实为己,“切己思量体察,就日用常行中着衣吃饭,事亲从兄,尽是学问”[1]黎靖德编,王星贤点校:《朱子语类》卷第一,第1册,第140页。。他悟出了这种方法论所包含的妙理与实效,这是管、商之学的功利之说及老、佛之学的空高之说所无法企及的。朱熹正是由此修成了一个“通人”—打开了大脑与天地万物“气”的通连,真正悟得了太极阴阳之道。他将在日用常行中“集义”来的浩然之气、书写法度自然注入书法中,集得多了,“字随年长”,愈老字愈醇厚、愈自在、愈典雅。书法作为日用常行,也是一种“集义”,通过动中修静,反过来也养了书写者的气。实际上,“集义”的终极目标是“得道”,只有“集义”才能“养气”,只有“养气”才能“得仁”,只有“得仁”才能“得道”。用集义方法养浩然之气,养气使得“其大无外,其小无内”的意识充实起来,意识可以运气,心不被物转去,而能转物,放出去的心收回来了;求仁是“求其放心”,于是求仁而得仁。得仁而内外通达,天理流行,成为一个有超能量的“通人”,就是得道了,这对于“字与人同”的书法而言,就是气在其中、法在其中,就是“技进乎道”,自然能辩证地做到“不与法缚,不求法脱”,而从胸襟中流出。这就是本文从朱熹的理学思想中悟出的具体可实行的、更广泛意义的书学之道。