浅埋偏压小净距隧道CD法施工合理净距

2023-01-16毕玉

毕 玉

(黄茅海跨海通道管理中心,广东 珠海 519055 )

0 引言

我国隧道建设迅猛发展,复杂地质工况下的隧道结构日益增多,而小净距隧道较之分离隧道与连拱隧道具有自身独特的优点,既解决交通拥堵问题又降低了施工难度。许多隧道进出口为浅埋,容易存在偏压现象[1-2]。隧道如处于浅埋偏压条件下,围岩性质又较差(IV、V级),施工的安全稳定性将面临较大挑战。小净距隧道先后行洞施工互相影响,中夹岩柱易出现塑性区贯穿的现象,因此首先需确保小净距隧道中夹岩柱的稳定性,才能够进一步地确保隧道在施工过程中的整体安全性[3]。

目前关于浅埋偏压小净距隧道的相关研究主要涉及施工方法、支护设计、围岩稳定性、合理的错距与净距等。侯福金[4]等依托实际工程,采用数值模拟、分析实测数据对半步CD法、CD法与双侧壁导洞法等三种施工工法进行适用性比选;邵珠山[5]等为避免地铁工程左、右线扰动过大,模拟不同开挖方案并对结果进行分析,确定了合理的掌子面错开距离。薛大全[6]以实际隧道施工为背景,利用有限差分法对CD与CRD法施工与支护进行模拟分析。程高峰[7]结合实际的隧道工程,分析小净距隧道合理净距的影响因素,综合确定小净距隧道的合理净距。

本文探讨V级围岩条件下某浅埋偏压小净距隧道采取CD法施工的合理净距。利用FLAC3D软件建立不同净距的隧道模型(净距D=0.25B、0.50B、0.75B、1.00B、1.25B、1.50B,B为隧道宽度),综合分析不同小净距隧道中夹岩柱周边围岩塑性区范围、相应位移与最大应力变化规律,从多个角度分析得出小净距隧道合理净距,评价中夹岩柱的稳定性,进一步确保隧道施工期间的安全,为相关工程施工与设计提供参考。

1 工程概况

本文依托某浅埋偏压小净距隧道,选取小净距隧道平均埋深13m的断面进行模拟。隧道位于平均坡度13°的斜坡正下方,先行洞和后行洞断面宽度为11.5m,高度为9.4m,施工期间初支为23cm厚的C25喷射混凝土。浅埋偏压地段围岩类型通常表现为软弱破碎,多为V级围岩,围岩自我保持稳定的能力较差,在无加固与支护等措施的条件下易发生坍塌渗水等工程病害。为了保证小净距隧道施工的安全,通常采用CD法进行开挖。

2 数值模拟

2.1 模型的建立

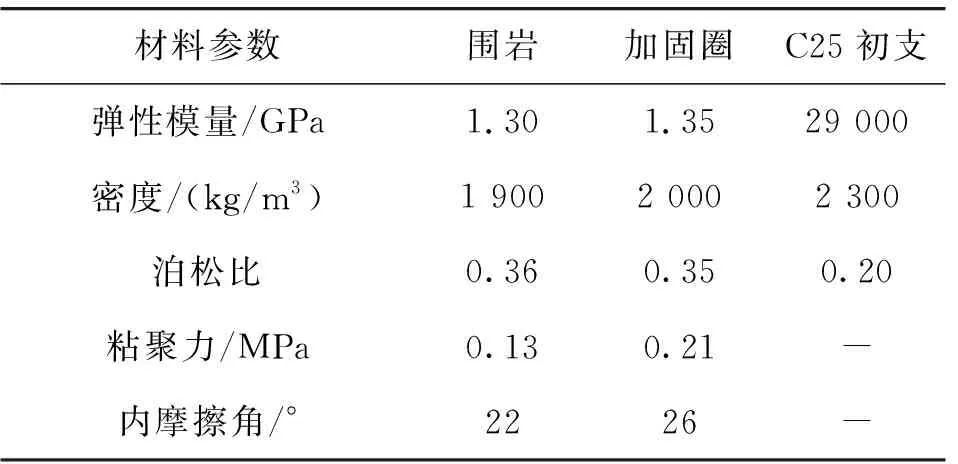

结合圣维南原理利用FLAC3D软件建立平面应变模型。围岩选取实体单元并采用M-C模型,初支选取壳单元并采用弹性模型。左、右边界设置X位移约束,前后边界设置Y位移约束,下部设置Z位移约束。通过提高加固圈围岩参数,实现超前支护与锚杆等加固措施的作用。先行洞(右洞)与后行洞(左洞)采取CD法,分8部分进行挖掘。浅埋偏压小净距隧道围岩与初支力学参数见表1,模型尺寸及监测点布置如图1所示。

图1 模型尺寸与测点布置(单位:m)

表1 浅埋偏压小净距隧道围岩与初支力学参数

2.2开挖工序与监测布置

初始状态仅进行自重应力平衡,模拟施工工序按图1所示区域进行编号,按照第1至第8部分顺序进行开挖作业,每施工开挖完成一阶段后及时分步施加隧道初支,达到平衡状态后再进行下一步的开挖工序。数值模拟施工开挖过程中,对中夹岩柱塑性区、变形与应力进行观测,监测点为中夹岩柱对应部位(左洞拱顶、左洞右拱腰、左洞拱底、右洞拱顶、右洞左拱腰、右洞拱底),如图1所示。不同净距工况为D=0.25B、0.50B、0.75B、1.00B、1.25B、1.50B。

3 模拟计算结果分析

3.1 中夹岩柱塑性区

中夹岩柱在小净距隧道掘进过程中存在应力集中的现象,周边围岩易发生塑性变形。由于塑性变形将导致围岩承载能力大幅降低,因此中夹岩柱的稳定状态也反映小净距隧道施工的安全稳定性。通过分析小净距隧道整体围岩与中夹岩柱塑性区范围分布规律,以不同净距工况下隧道开挖完成后的中夹岩柱塑性区是否贯通或具有贯通的趋势来评价稳定性。图2为不同净距工况下隧道塑性区云图。

图2 不同净距下隧道塑性区云图

分析不同净距工况下小净距隧道整体塑性区与中夹岩柱塑性区的分布规律,可知:

(1)由于受到浅埋偏压的影响,先行洞(右洞)周边围岩塑性区明显大于后行洞(左洞口),塑性区表现为拉伸、剪切与拉伸剪切复合;先行洞和后行洞挖掘过程中相互影响,影响效应随净距的增大而减小,塑性区范围也随净距增大而减小;浅埋偏压小净距隧道塑性区主要出现于拱脚与拱底,以拱脚为甚;中夹岩柱下侧塑性区表现突出,由于偏压导致中夹岩柱塑性区并非对称分布。

(2)中夹岩柱塑性区分布随净距的改变发生较为明显的变化,当D=0.25B~0.50B时,中夹岩柱塑性区呈贯通或即将贯通的趋势。以中夹岩柱塑性区不贯通作为围岩稳定性评判依据,得出D=0.25B~0.50B的小净距隧道处于不稳定状态;当D=0.75B时中夹岩柱塑性区未发生贯通,双洞塑性区分离,表明中夹岩柱处于稳定状态;当D≥0.75B,中夹岩柱塑性区持续减小,隧道越发变得稳定。根据塑性区数值结果分析,合理的净距取值D=0.75B较为合适。

3.2 中夹岩柱位移

小净距隧道双洞净距变化,加上浅埋偏压的影响,隧道中夹岩柱测点位移发生变化。图3与图4为不同净距下隧道中夹岩柱围岩位移变化情况。

图3 不同净距下隧道中夹岩柱水平位移

图4 不同净距下隧道中夹岩柱竖向位移

隧道中夹岩柱的稳定性除塑性区贯通外,还可通过位移变化速率来评价。由于浅埋隧道上部岩体覆盖范围减小,所以隧道中夹岩柱监测点位移变化均较小。

(1)对中夹岩柱位移进行分析。随着隧道净距的增大,右洞左拱腰水平位移几乎呈直线上升,右洞拱顶与拱底水平位移均呈缓慢增加的趋势,左洞相应部位水平位移均呈缓慢下降的状态;右洞相应部位竖向位移缓慢增加,左洞相应部位竖向位移缓慢减小。浅埋偏压条件下,由于双洞净距增加,导致左洞上覆岩体厚度减小,左洞上覆岩体厚度增大,双洞影响相互削弱,所以左洞相应位置的位移呈减小趋势,右洞相应位置的位移呈上升趋势。

(2)结合中夹岩柱水平位移与竖向位移角度进行分析。无论是水平位移或竖向位移,位移变化速率转折点在D=0.75B处,在0.75B处位移变化速度较快,D≥0.75B后曲线接近于直线。为确保隧道的稳定性并结合工程施工,本文建议选取0.75B净距较为合理。

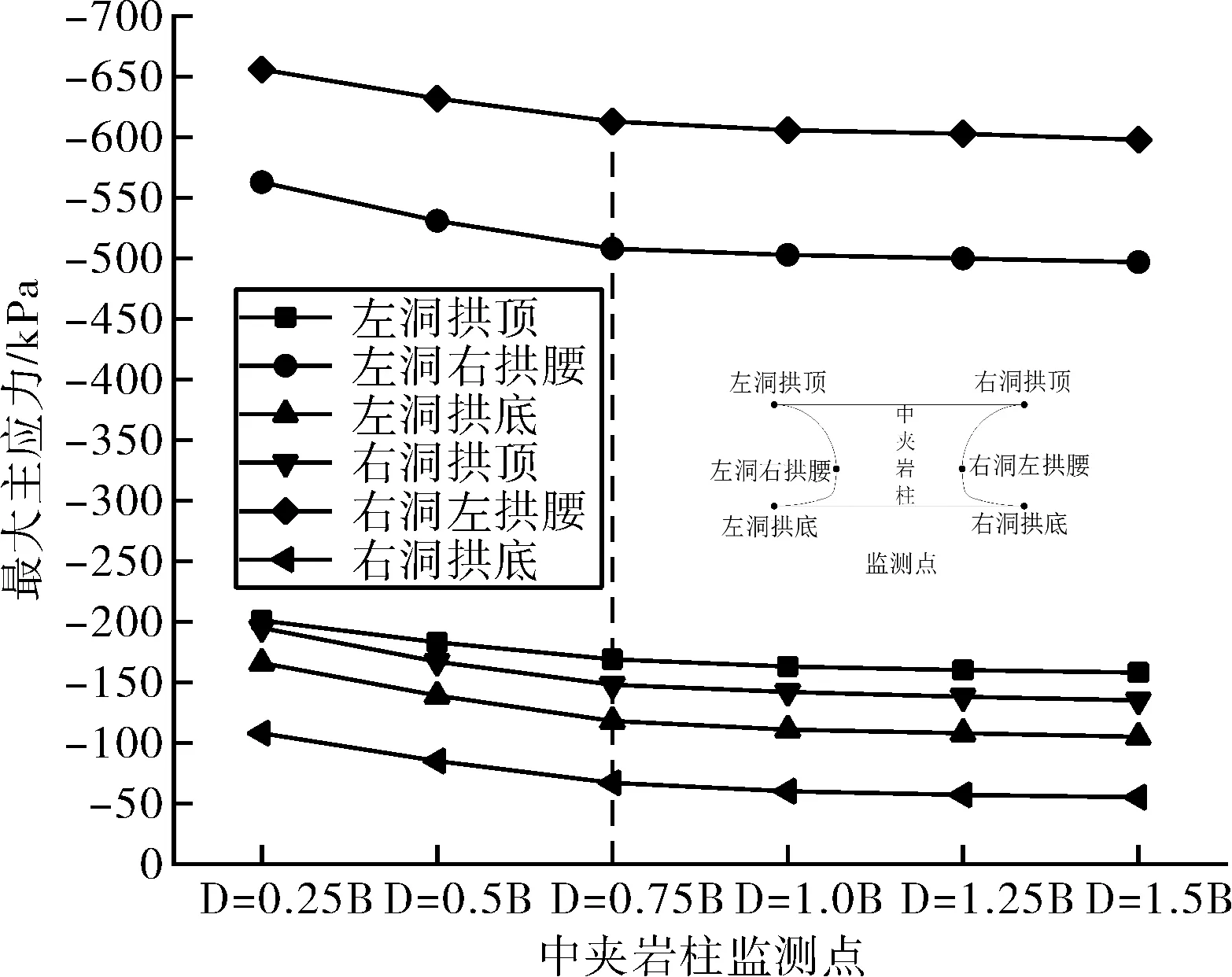

3.3 中夹岩柱应力

在隧道中夹岩柱相应监测点进行围岩应力监测,主要监测内容为主应力。对中夹岩柱最大主应力进行分析,不同净距下隧道中夹岩柱最大主应力变化情况如图5所示。

图5 不同净距下隧道中夹岩柱最大主应力

分析不同净距下隧道中夹岩柱的最大主应力,可得出以下规律:最大主应力表现为压应力。隧道中夹岩柱整体最大主应力随净距的增加而呈现减小趋势,表明中夹岩柱应力集中的大小与净距紧密相关,净距越小,中夹岩柱应力集中的现象越明显。应力集中最为显著地出现在中夹岩柱对应的双洞拱腰处,而双洞拱顶与拱底应力集中不明显和不突出,因此中夹岩柱应及时进行加固,防止中夹岩柱对应的拱腰处发生受压破坏。

由图5分析得出净距0.25B变化为1.50B的过程中,隧道中夹岩柱各部位最大主应力曲线下凹速率逐渐减缓。当净距D≥0.75B时,应力曲线几乎呈现为直线,应力变化不明显,说明0.75B净距时的中夹岩柱最大应力可作为主应力临界值。如净距持续增大,小净距隧道中夹岩柱应力集中的现象减弱,相互之间的应力影响程度也持续衰弱。

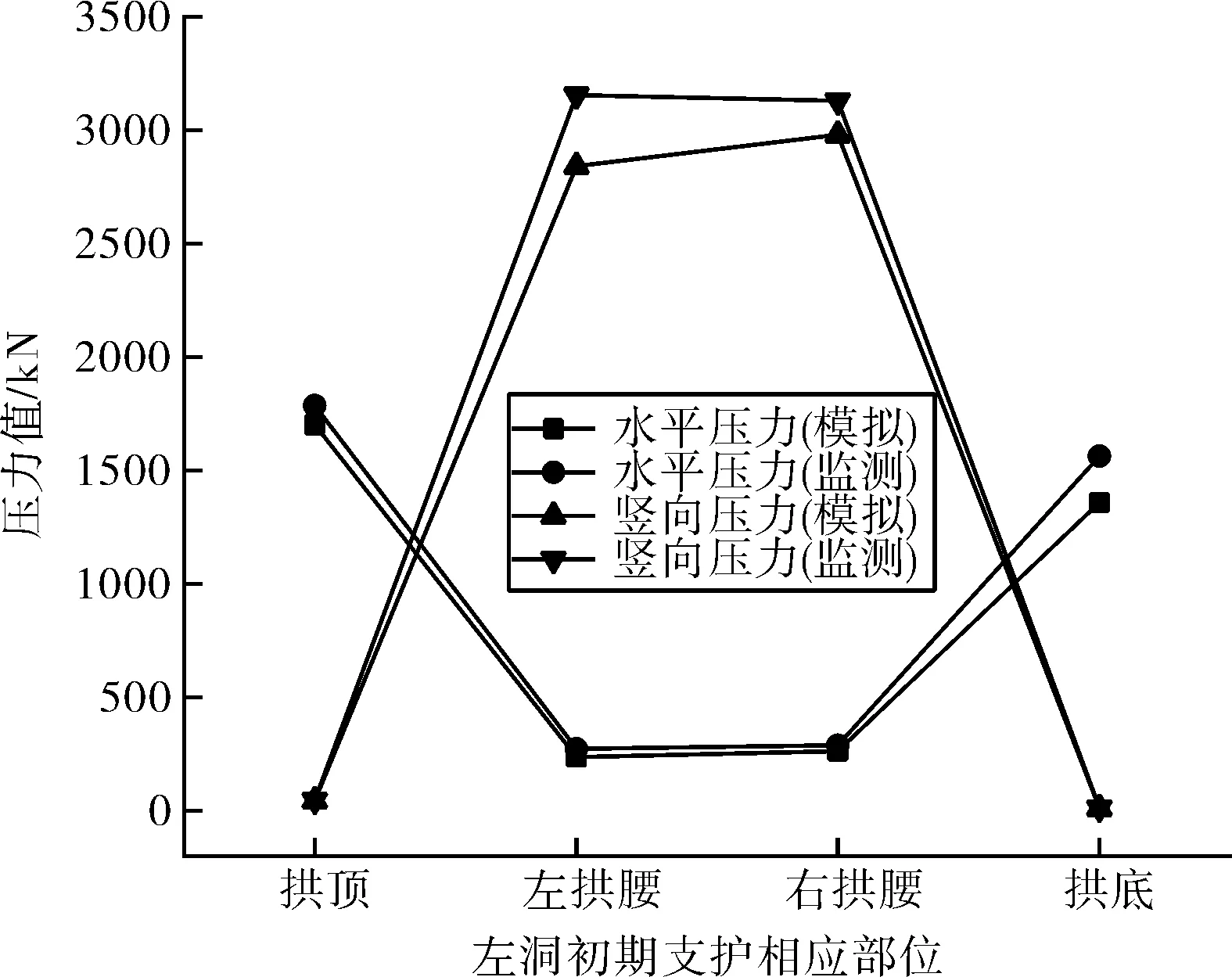

3.4 监测数据对比

某浅埋偏压小净距隧道洞口净距为17m(约为1.5B),在隧道开挖过程中对后行洞(左洞)初期支护进行布点监测。监测项目为左洞初期支护相应部位的压力(经过处理为水平压力与竖向压力),将对应部位的数值模拟结果与实际监控数据进行对比分析,如图6所示。

图6 浅埋偏压小净距隧道左洞初支压力值

结合模拟数据与实际监测数据分析可知:

初支压力不论是水平压力还是竖向压力,监测数据压力值均大于数值模拟值,差距范围在5%~15%之间。造成误差的原因在于数值模拟中洞口未设置超前加固等措施,浅埋条件下偏压隧道存在节理与裂隙较多,使浅埋偏压隧道初支受力受地质条件影响较大,而模拟当中又进行了简化,因此实测数据较模拟愈大,误差范围在合理范围中,从初支压力角度分析论证了数值模拟的可靠性。

竖向压力较大值均处于初支拱腰处,而水平压力较大值位于拱顶与拱底处,主要是因为初支与岩土体共同受力,围岩的拱顶沉降、拱底隆起与拱腰收敛较大,围岩分担了较多荷载,初支荷载分担比例降低。左洞洞口利用CD法进行施工时,应对隧道初支参数进行动态优化,确保浅埋偏压小净距隧道施工期间的安全性。此实践经验也可为相关工程施工提供参考。

4 结语

本文以某浅埋偏压小净距隧道为工程背景,设置不同净距隧道数值模型,分析隧道中夹岩柱围岩塑性区范围、相应位移与最大应力的变化规律。根据数值模型提取的相关模拟结果,综合分析并确定浅埋偏压小净距隧道CD法施工的合理净距。通过与实测数据对比分析,误差范围在5%~15%之间,论证了数值模型的可靠性。

(1)随着浅埋偏压隧道净距的增大,整体塑性区范围逐渐减小,其中夹岩柱下侧塑性区表现突出;净距0.25B~0.50B工况下中夹岩柱塑性区的贯通将导致隧道失稳;鉴于中夹岩柱塑性区完全分离,分析得出合理的净距为0.75B。

(2)随着浅埋偏压隧道净距的增大,中夹岩柱右侧部位水平与竖向位移均呈增长趋势,而左侧部位却与之相反。分析位移变化速率的转折点,认为净距为0.75B可确保隧道施工的稳定性。

(3)随着浅埋偏压隧道净距的增大,中夹岩柱最大主应力逐渐减小,对应的拱腰处应力集中较为明显。净距0.75B作为主应力临界控制值,明显改善了应力集中的现象。