被打断的罗马“重写”辉煌

2023-01-15木浓

木浓

2022年11月1日,西班牙卢戈,露出水面的Castro Candaz城堡遗迹

经历了创纪录高温的干燥夏季之后,在西班牙西北部的古老城市卢戈,本淹没于米尼奥河底的、建于古罗马时期(公元前753—公元476年)的Castro Candaz城堡遗迹,已经完全露出水面。

公元前218年,罗马人入侵西班牙,随后统治西班牙大部分国土所在的伊比利亚半岛长达约500年。其间他们建立起的标志性建筑,不少留存至今。例如公元前15年,罗马人在卢戈建城,并于公元3世纪建起了长达2.5公里的绕城围墙。

Castro Candaz城堡重见天日的消息,附以一张航拍下的废墟图片,在这个信息爆炸的时代,未能引起更多的关注。而在18世纪,古代遗址的出现,却足以引发思想的“爆炸”。

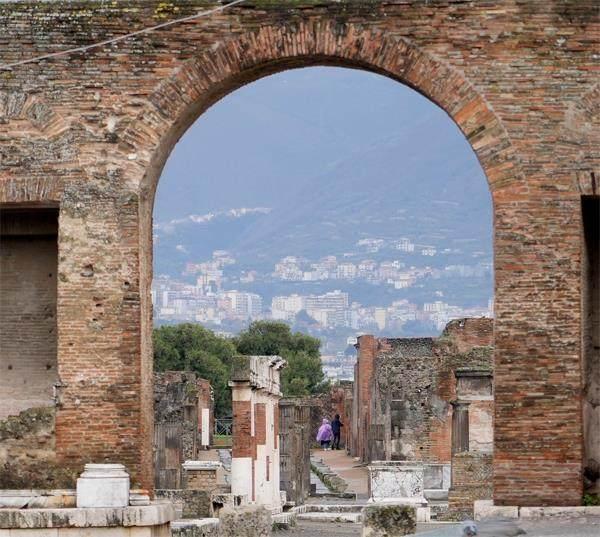

彼时,当因公元79年维苏威火山爆发而湮没的庞贝古城和赫库兰尼姆古城被发掘的时候,不仅仅是艺术家,还有民众,都被一种悲伤和赞叹的复杂情绪唤醒。他们向古罗马的古典文化艺术致敬,甚至立志追随—废墟审美的思潮席卷而来。

虽曾被角力与战争打断过发展的步伐,但成就过无数英雄和天才的罗马,依然是积聚人类古典时期最高峰的智慧、创造人类无与伦比之审美的永恒之城,依然让人在看到它的残垣断壁时,甚至在仅仅听到“罗马(Rome)”一词时,心中就激荡起对伟大辉煌的唏嘘和向往。

在台伯河左岸的冲积平原上,有7座山丘,早期罗马人起源于其中的帕拉蒂诺山的村庄聚落。

公元前750年左右,包括帕拉蒂诺山在内的几座山丘的居民点,顺着山丘的斜坡向低处平原扩展,连接成一个连续的城区,形成了最早的古罗马城。

古罗马有1000多年的历史,这也是罗马历史上最重要、最辉煌的时期。公元前270年,罗马人完全控制了意大利半岛,并在地中海沿岸建起城镇。恺撒(公元前100年—公元前44年)和屋大维(公元前63年—公元前14年)时期,罗马城的建设达到规模空前的高潮。到图拉真皇帝(53年—117年)执政期间,整个帝国的版图已横跨欧亚非地区,殖民城市和帝国的附属城市数以千计。

屋大维曾夸耀,他得的是“砖造的罗马”,留下的是“大理石的罗马”。

古罗马城市广场

公元395年,罗马帝国分裂为东西两部,罗马城成为西罗马帝国的都城。410年,西哥特人攻陷罗马城。455年,汪达尔人攻破罗马城,使之成为废墟。476年,西罗马帝国覆灭。

自此开始,西欧进入一个长达千年的中世纪时期。经历数百年城市文明发展的中断后,伴随着政治局面的稳定和商业的复苏,许多古罗马时期的城市,如英格兰的伦敦、布鲁日、根特等,在11世纪赢得了复兴机会。13世纪,西欧再次迎来建城的高峰期,直至15世纪末文艺复兴时期来到,罗马成为文艺复兴的中心。

1870年,意大利王國统一,罗马被定为首都。1946年,意大利共和国成立。而罗马,这座经历过辉煌和沦落的千年古城,因为占城区面积40%的宏大古迹,和散落在城市各个角落的精妙绝伦的大师绘画、雕塑作品,成为全世界学者、艺术家和游客前往“朝圣”的“永恒之城”。

赋予罗马“永恒”二字,或是因为希望时间凝聚在罗马最壮观、最盛大的那些时刻。

“罗马人最突出的成就,大概就是土木工程。”英国艺术史学家贡布里希在《艺术的故事》里写道,人们在罗马漫步于巨大的柱列之间,觉得自己就像只蚂蚁。“事实上,正是那些古迹废墟,使后世很难忘记‘宏伟即罗马’这句话。”

罗马城自成立之日起,就开始了不断的自我建设,特别是在屋大维执政期间。公元前1世纪的罗马建筑师维特鲁威,在所著《建筑十书》中写道:“一切建筑都应当恰如其分地考虑到:坚固耐久、便利实用、美丽悦目。”这正是对古罗马建筑伟大成就的高度概括,也是今天建筑设计界仍坚信不疑的圭臬。

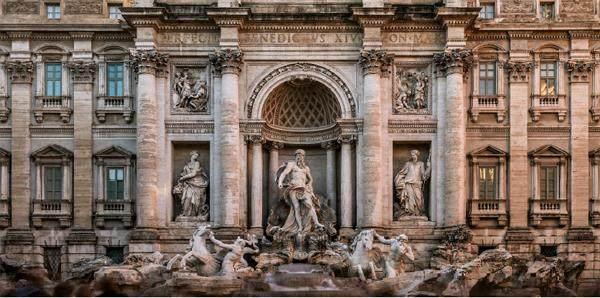

罗马特雷维喷泉

“罗马人的典型做法是从希腊建筑中取其所好,然后按照自己的需求加以运用。”贡布里希说,古罗马建筑“最重要的特点是拱的使用”。罗马人新创了“券拱”这种半圆形的结构,可同时满足许多复杂的要求。

其后,十字拱、罗马拱顶、两种新的柱式等创新的建筑语言和技术,使古罗马建筑得以空前发展—而这些得益于新材料的发现。研究者相信,古罗马在公元前3世纪已懂得使用“天然混凝土”。混凝土拱顶建筑是“罗马对欧洲建筑史独一无二的贡献”。直到今天,几乎在所有的欧美大城市都可以看到这种穹顶造型。

自屋大维开始,罗马开始在砖与混凝土的基础上,装饰一种名为“石灰华”的大理石。屋大维曾夸耀,他得的是“砖造的罗马”,留下的是“大理石的罗马”。

“如果一个古罗马人复活,在这个城里也不会迷路。”

古罗马城市建设的另一个特点,是具有城市规划理念和城市街道设计。如尼禄(37年—68年)时期,罗马城就有着明确的规划:街道要宽阔,两旁的建筑物要按照一定高度建造;每条街道都有花园或广场;房屋要求独立并有自己的廊院;建筑的下层必须用耐火石材修建,上面各层用砖石砌成,铺设向每家供水的水道……至今在很多起源于古罗马的欧洲城市,如巴黎、维也纳、科隆等,还能发现古代街道网络的纵横轴线的痕迹。

而罗马城在公共建筑上体现了“便利实用”这个特点。这些公共建筑类型多,且实用性强,满足了居民的世俗生活需求。随着罗马帝国分裂,建筑也逐渐衰落。直至15世纪后,经过文艺复兴、古典复兴,古罗马建筑在欧洲重新成为学习的范例。

罗马城中保留至今的这些举世无双的建筑艺术珍品,集建筑、雕塑、绘画于一身,由米开朗基罗、布拉曼特、拉斐尔、塞里尼、贝尔尼尼等艺术大师亲自操刀。在这个巨大的历史舞台上,最具有天赋与才华的艺术家轮番登台,演绎出一台宏大的不可复制的艺术大戏。

《罗马,无法修复的城邦》写道:“在文物修复师普鲁纳斯眼里,现在的罗马……甚至和2000多年前的古罗马城邦相比,也相差无几,至少在城市格局上是这样。”书里还提到,她常常想:“如果一个古罗马人复活,在这个城里也不会迷路。”

即使今天的罗马是一座由历史碎片和废墟“拼贴”成的罗马,即使历史在它身上层层“叠加”,罗马在某种意义上,还是曾经的罗马,只是2000多年来留下的残垣断壁赋予它一种审美基调—“废墟审美”。而“‘废墟审美’理念对现实的‘唤醒’意义,就像一本严谨的编年史记载着文明发展的曲折进程”。

意大利南部庞贝考古遗址

庞贝古城遗址,经过修复的壁画

更多人相信,这种唤醒始于“恢复了理性、尊严和思索价值”的文艺复兴时期。文艺复兴早期,大批古希腊、古罗马文献和文物被发现,引发人文主义学者的探索激情,他们奔走寻找被掩埋的珍贵手稿。

因为对建筑遗址的发掘,尤其是从庞贝古城发掘了大量壁画、雕塑、建筑,许多学者前往考察测绘遗迹,绘画巨匠和建筑设计师也奔向罗马这个古老的艺术圣殿,掀起“罗马复兴”热潮。而因“废墟”衍生的“悲剧感”,形成新的审美和观念,有的艺术家开始在创作中使用“废墟”这一意象,有的用自己的方式“重写”罗马。

18世纪,詹巴蒂斯塔·诺利来到罗马,把纪念性的古代遗址整合到当时的城市地图上,并用黑色线条加深,暗示了城市从古代到“当代”的演化。这部发布于1748年的《新罗马地图》,被认为是罗马历史发展中最重要的记录性文件之一。

1978年,意大利国际艺术协会在罗马举办了以“被打断的罗马”为题的设计展,邀请12位著名的欧美建筑师参加,抹去230年来的城市建设,以诺利的《新罗马地图》为起点,做一次假想的城市设计,重新构想罗马。

“大遗址虽有忧伤的审美题目,但绝不是破烂孤独的主题。”带给人无尽敬仰和忧伤的罗马遗址,是一部厚重的西方历史,是一部璀璨的艺术史,也是一部人类文明的发展史。

发掘废墟,是为了唤醒现实。在意大利电影《罗马,不设防的城市》的結尾,“孩子们从神父的刑场上离开,镜头跟随着孩子们的脚步渐渐走远,远处是圣彼得大教堂的圆顶”。有人说,导演罗西里尼把镜头给了这些“意大利的未来”,是想要找到希望,找到唤醒现实的力量。

责任编辑吴阳煜 wyy@nfcmag.com