从人物画解读唐宋时期女性内衣变化

2023-01-15傅茗琪梁惠娥

傅茗琪,梁惠娥*,3

(1.江南大学 设计学院,江苏 无锡 214122;2.江南大学 江苏省非物质文化遗产研究基地,江苏 无锡 214122;3.无锡学院 传媒与艺术学院,江苏 无锡 214063)

女性内衣指女子贴身穿着的衣物。在中国历史长河中,唐宋时期政治相对清明,经济高度繁荣,文化蓬勃发展,是中国古代人物画发展的鼎盛时期。文中以唐宋时期人物画中的女性内衣为研究对象,采用多学科交叉研究法、比较研究法与图像分析法,通过对中国古代人物画中的服装形制、图案纹样、时尚风俗等进行对比分析,从中获得更多与唐宋时期女性内衣相关的信息,以揭示唐宋时期女性内衣产生的变化及其影响因素。

毕亦痴[1]采用覆体部位法将内衣分为覆上身式、覆下身式、覆足部式。目前,国内对女性内衣的研究不够系统,研究内容多集中于覆上身式,对其他部分的内衣甚少涉及。文中通过艺术学、历史学、考古学、文学等不同的研究视角,对人物画中的唐宋时期女性内衣进行收集整理并对比分析,深度挖掘覆上身式、覆下身式和覆足部式内衣的相关资料。

1 唐宋时期女性人物画特点分析

1.1 唐代女性人物画之秾丽丰肥

唐代经济、文化繁荣,产生了大量优秀的人物画作品,如阎立本《步辇图》、张萱《捣练图》《虢国夫人游春图》、周昉《挥扇仕女图》《簪花仕女图》《调琴啜茗图》等。

唐代女性人物画中的女子体形圆润丰腴,所着服饰雍容华贵,正如《陕西通志》[2]中描述的“秾丽丰肥之态”。文中以张萱《捣练图》(见图1[3])与周昉《簪花仕女图》(见图2[3])为例进行分析。《捣练图》中画了12位长安宫廷的缝纫女工,皆为体态丰盈的美人,她们所着服饰以米白色为主,用蓝、橙、粉等靓丽色彩点缀,服装款式大多为上身窄袖短襦,下身紧身长裙,裙腰经过腋下系于胸部以上,身上披有长至大腿的披帛。《簪花仕女图》整体配色艳丽,图中女子体态丰腴,胸部以抹胸遮蔽,着曳地长裙,迤逦而行,或赏花或执扇或逗犬,颇具闲情雅致。《历代名画记》[4]中评价周昉的仕女画“初效张萱,后则小异”,可以看出两位画家笔下的女子形象较为相似,皆表现出唐代女性体形之秾丽丰肥、服装之华贵艳丽。

图1 唐代张萱《捣练图》Fig.1 ZHANG Xuan's Court Ladies Preparing Newly Woven Silk in Tang Dynasty

图2 唐代周昉《簪花仕女图》Fig.2 ZHOU Fang's Court Ladies Adorned by Floral Ornament in Tang Dynasty

1.2 宋代女性人物画之含蓄拘谨

宋代作为中国古代文化发展的黄金时期,重文轻武,文化艺术繁荣,成果卓绝。宋代人物画扩大了选材范围,所画人物从唐代的神女、宫廷贵女、宫女转为社会中的民女,表现出了不同阶层女性的美,如北宋苏汉臣《妆靓仕女图》、王居正《纺车图》、刘宗古《瑶台步月图》;南宋牟益《捣衣图卷》、李嵩《货郎图》、陈居中《胡笳十八拍》《文姬归汉图》等。

宋代女性人物画中的女子典雅质朴,服装相比唐代更为瘦长、纤小。如《瑶台步月图》(见图3[5])中,女子登台拜月、赏月、品茶,她们体态纤瘦,头戴贝壳状团冠,外罩直领对襟褙子,裙长及地,服装色彩淡雅,没有绘制纹样。苏汉臣《妆靓仕女图》(见图4[6])中,一女子正梳妆打扮,她身着素色衣衫,身披锦帛,神情娴静。整体而言,宋代女性人物画中女子体态瘦削,服装色彩以棕色系为主,画作风格清新秀雅。

图3 宋刘宗古《瑶台步月图》Fig.3 LIU Zonggu's Stepping to the Moon from Jade Terrace in Song Dynasty

图4 宋苏汉臣《妆靓仕女图》Fig.4 SU Hanchen's Makeup Court Ladies in Song Dynasty

2 唐宋时期人物画中的女性内衣变化

唐宋时期女性内衣分为覆上身式(如诃子、抹胸、中衣)、覆下身式(如开裆裤、合裆裤、衬裙)和覆足部式(如袜子)。在唐宋两朝不同的时代背景下,女性内衣的形制、色彩、穿着方式也发生了变化。

2.1 由袒胸露乳到含蓄拘谨的覆上身式

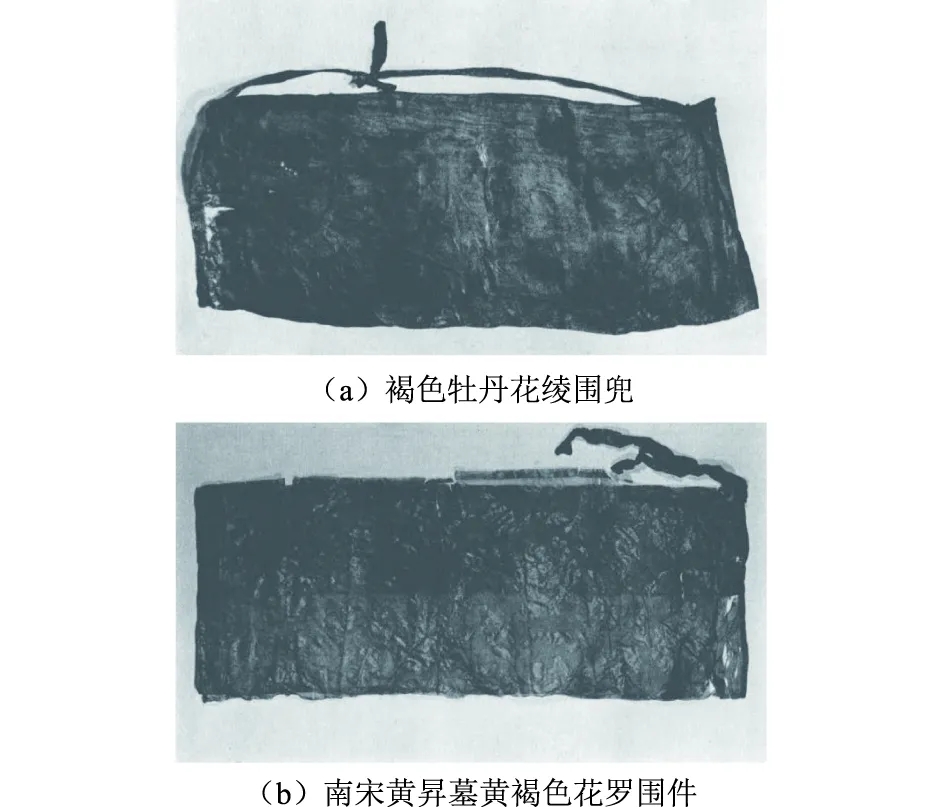

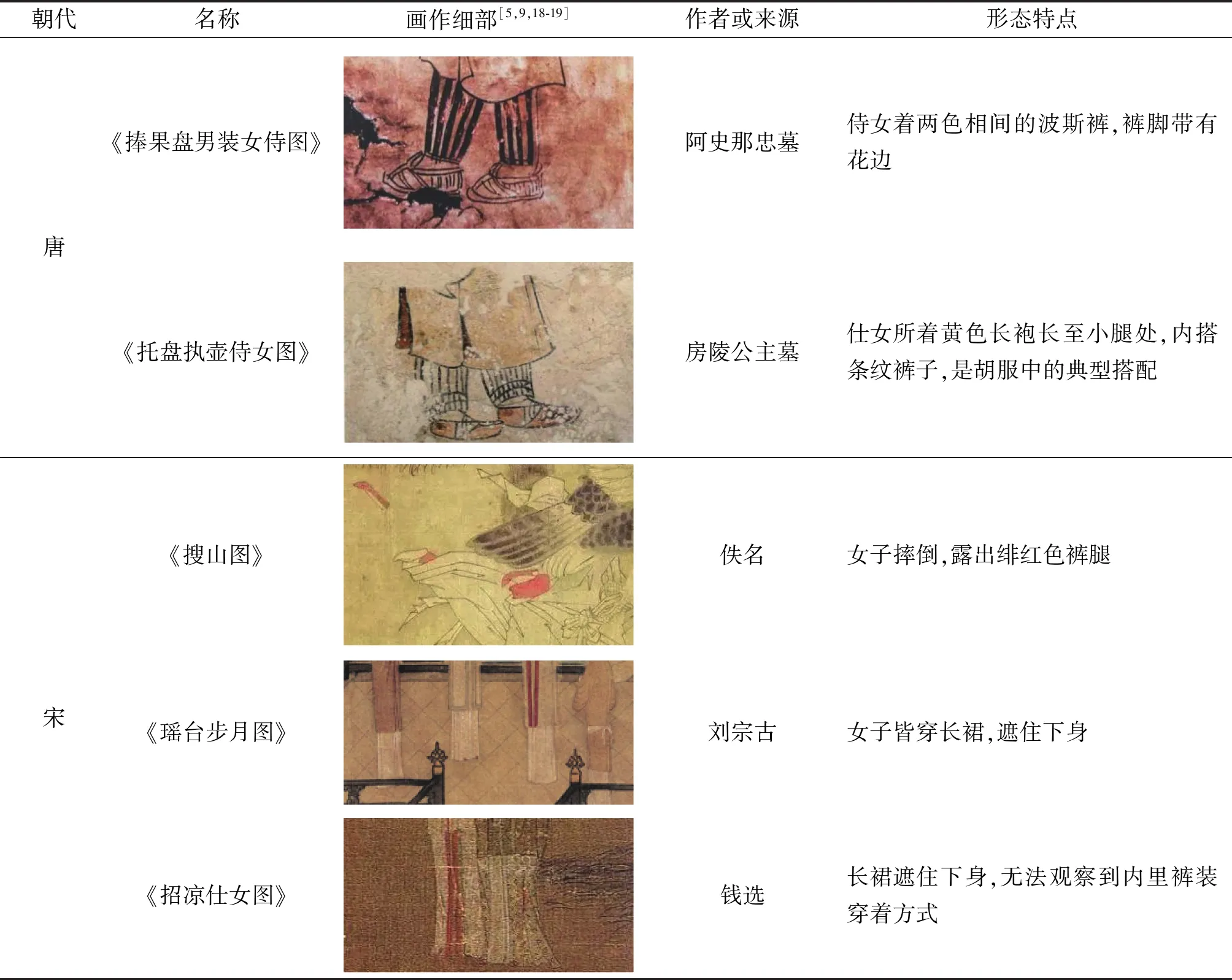

表1为唐宋人物画中的女性上身细部。

表1 人物画中的女性上身细部Tab.1 Details of women's upper bodies in figure paintings

唐代覆上身式内衣被称作诃子,对诃子最早的描述来自《唐宋遗史》,曰杨贵妃私会安禄山,指爪伤胸乳,“遂作诃子之饰以蔽之”[10]。虽无法论证其真实性,但可以推测出杨贵妃所处时代诃子已经存在。由表1可以看出,唐代人物画《簪花仕女图》中的女子身披透明罗衫,上身无肩带露出,推测图上女子所着为被称作诃子的无肩带内衣;《颂经图》中女子所着内衣也是这种形制。诃子只遮盖女性胸部,形制与现代的胸衣十分相似,常用的面料为“织成”[11]。袒胸装也是唐代十分常见的服装之一。榆林窟第25窟主室北壁上《弥勒经变图》之《诀别图》中,两位女子所着均为袒胸装。通过对画中袒胸装的分析,推测服装内并未穿着内衣,部分文献[11-12]也称这种穿法为内衣外穿。唐诗中对这种开放装束描述众多,如《逢邻女》:“日高邻女笑相逢,慢束罗裙半露胸”,《杜丞相悰筵中赠美人》:“胸前瑞雪灯斜照,眼底桃花酒半醺”皆与此相关。唐代袒胸装和诃子的出现体现了女性对身体自由的向往,表现出女子对人体美的塑造与追求。虽然书画中有较多袒胸装的例子,但这只能反映宫廷这一特定环境的着装特色,并不能体现唐代所有阶层女性的着装状况。

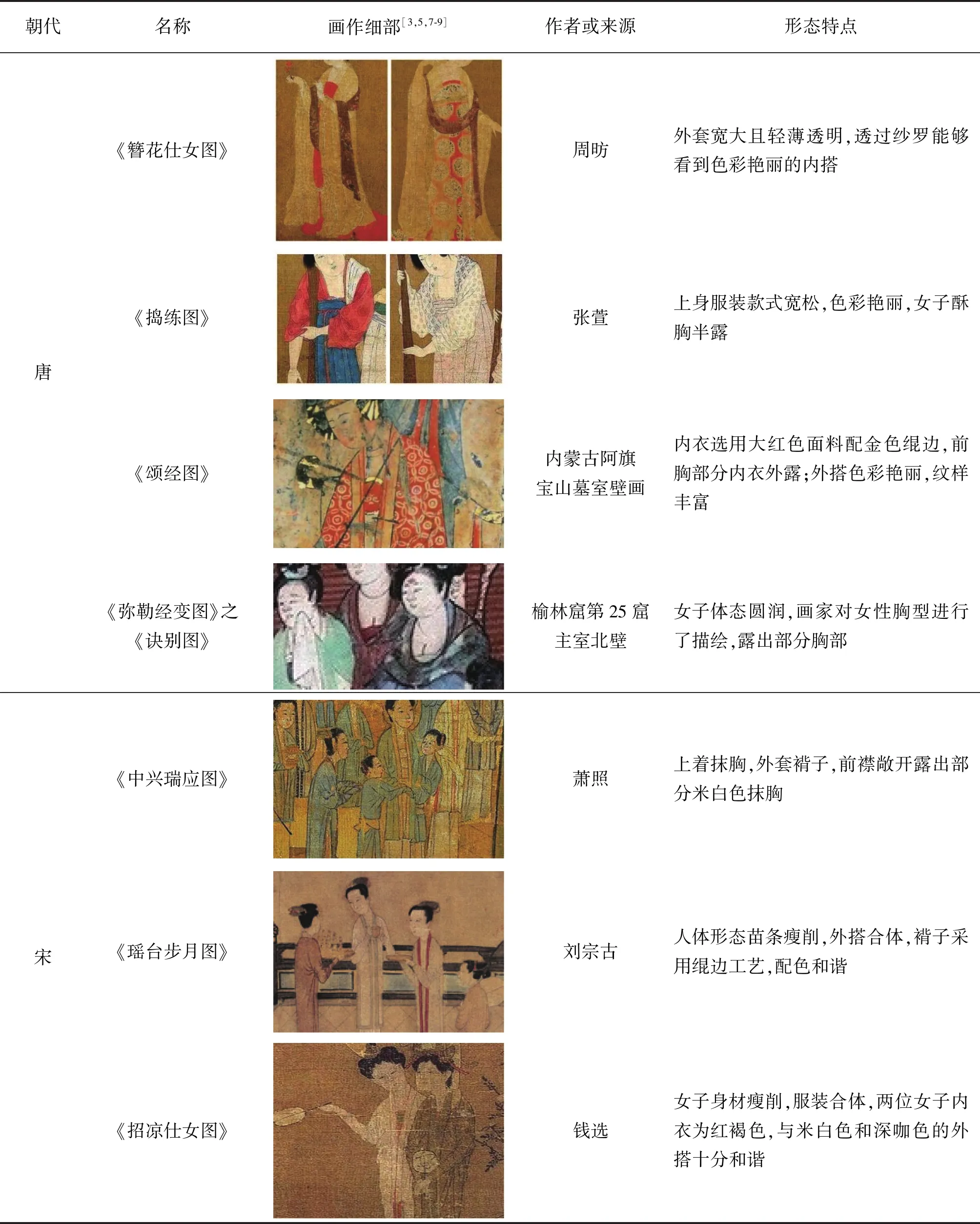

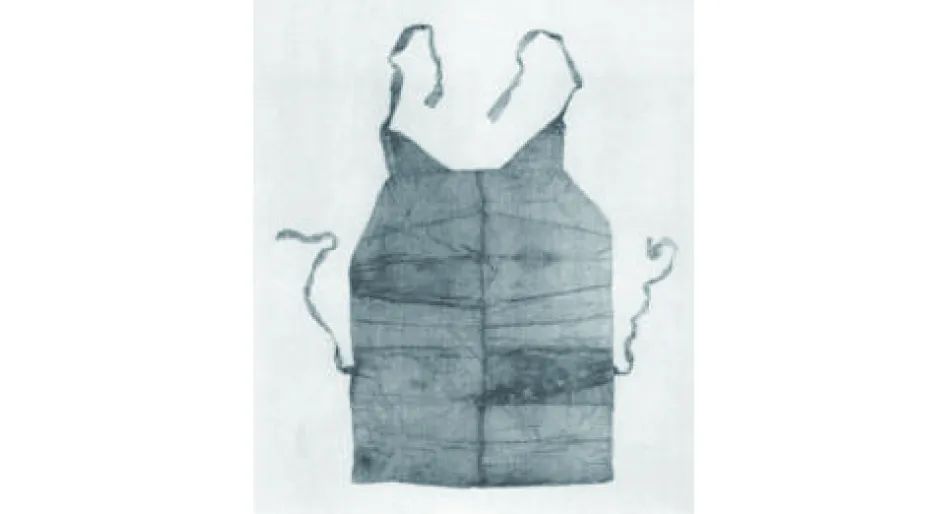

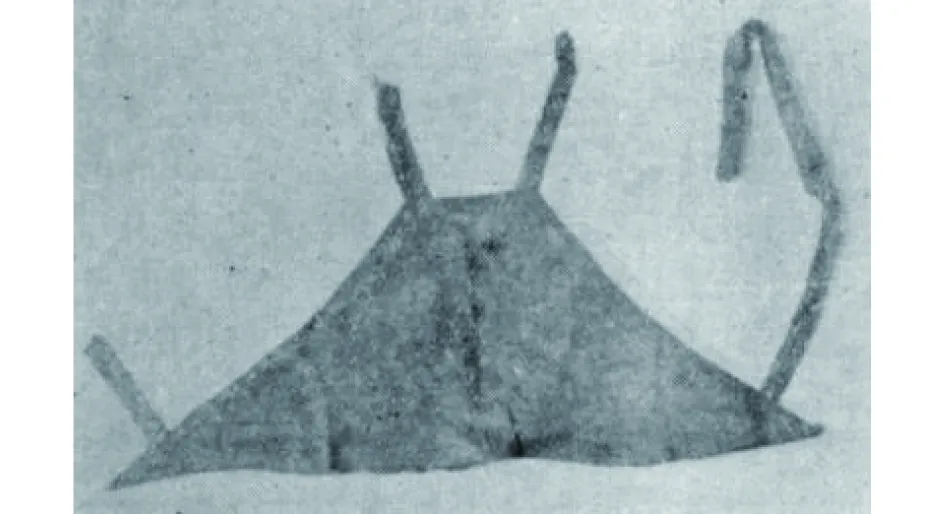

与盛唐不同,宋代人物画中极少出现大幅度袒露胸部的画面,较多的是抹胸外搭褙子的服装搭配方式。如表1宋代画作《中兴瑞应图》《瑶台步月图》《招凉仕女图》中,上层社会女子皆上着抹胸,外套褙子,前襟敞开,露出部分抹胸。宋代内衣的出土实物较多,形制以方形或梯形为主,颈部、腰部系带,色彩也较为淡雅。《南宋杂事诗》中记载:“垂衣暇日沐恩波,四角金龙押帕罗,红粉抹胸绯裹肚”[13],可知宋代覆上身式内衣有抹胸与裹肚两种形式。顾名思义,抹胸侧重保护女子前胸,裹肚则起着横裹腹部的作用[14]。目前考古发掘出了许多宋代抹胸与裹肚实物,如福建南宋黄昇墓出土的褐色绢抹胸(见图5[15])、江苏金坛南宋周禹墓出土的驼色素绢抹胸(见图6[16]),两款抹胸的颈部及腰间均有系带,以方便固定[16];黄昇墓中出土了几款用途不明的围件,推测有两件属于裹肚,一件为褐色牡丹花绫围兜,另一件为黄褐色花罗围件(见图7[15])。

图5 南宋黄昇墓褐色绢抹胸Fig.5 Brown silk boob tube top from HUANG Sheng Tomb in Southern Song Dynasty

图6 江苏金坛南宋周禹墓驼色素绢抹胸Fig.6 Camel silk plain boob tube top from ZHOU Yu Tomb in Southern Song Dynasty in Jintan,Jiangsu Province

图7 南宋黄昇墓出土围件Fig.7 Pinafores unearthed from HUANG Sheng Tomb in Southern Song Dynasty

唐宋时期覆上身式内衣的装饰纹样与色彩也各具特色。唐代诃子的装饰纹样丰富多彩,其中鸟兽纹与宝相花纹十分流行。《簪花仕女图》中,女子的淡黄色抹胸上绘有花青与胭脂色的团花(见图8[3]),图案十分精细,运笔潇洒自如。而宋代抹胸和裹肚的色彩与纹样更加古朴素雅,装饰纹样以植物纹样(缠枝花、折枝花等)和几何纹样为主。福建南宋黄昇墓出土内衣中,3款绣有纹样,其中2款为牡丹花纹样,1款为牡丹芙蓉纹样。然而宋代人物画和出土实物中的内衣纹样都不甚明显,通过对实物图片的细致观察并结合相关文献资料[17],笔者认为这是由于宋代生产力发达,丝织品生产工艺发展迅猛,所用的丝线纤细,织出的纹样时隐时现,能够带给人透亮清新的感觉;再加上宋代的内衣色彩搭配十分讲究,装饰纹样以茶褐色、深棕色、藕色等素色为主,选用的色彩与底色比较相近,因此更显素雅。

图8 《簪花仕女图》细部Fig.8 Details of Court Ladies Adorned by Floral Ornament

综上所述,唐代女性内衣相对暴露,色彩艳丽,造型时尚,纹样色彩对比强烈;宋代女性内衣款式则比较保守,色彩古朴素雅,纹样色彩与面料接近,呈现出一种低调奢华的美。

2.2 由外着胡裤到内裤外裙的覆下身式

表2为唐宋人物画中的女性下身细部。古代内裤被认定为污秽之物,裤子外穿极不符合礼仪,只有底层人士才会外穿,如西汉司马相如曾为了使卓王孙蒙羞而故意穿着犊鼻裤于街市做工。汉朝之前女性多不穿内裤,西汉之后女性开始穿开裆裤,此处的开裆裤是作为内裤穿着的,裤子外面套上裙子用来遮羞。随着时易世变,女性裤子逐步外衣化,唐代甚至产生了“女着男装”现象。唐代女性的社会地位较高,社会风气开放且包容,因而出现了唐代女子着波斯裤、西域式样袍服、回鹘装及吐蕃服饰的现象,此类服饰带有较强的异域文化特征。例如,表2中,阿史那忠墓出土的《捧果盘男装女侍图》中侍女所着裤子裤脚收口,裤口搭配花边;房陵公主墓出土的《托盘执壶侍女图》中,侍女也身穿条纹图案的裤子。由于唐代之前女性从未将裤装穿着于外,故称此现象为“女着男装”,这种穿着方式是极具开创性的。

表2 人物画中的女性下身细部Tab.2 Details of women's lower bodies in figure paintings

到了宋代,国家与外夷战争不断,加上宋代理学思想的盛行,统治者开始反对与少数民族来往,禁止人们穿着胡服,因此裤装甚少出现在宋代女性人物画中。如《瑶台步月图》和《招凉仕女图》中女子皆着长裙至足面,端庄儒雅,无法看到内部裤装的形态。宋代《搜山图》隐喻了汉族与北方侵略者的冲突[20]:被追杀的妖物隐指宋代统治者及嫔妃、大臣、宫女,图中一女子由于慌忙逃命不慎摔倒,鞋子甩掉一只,但即使是如此紧急的时刻,其内裤也没有大面积暴露,只露出一点绯红色裤腿,正如周锡保所述:“宋代妇女裤装一般都是不常露在外面的,外束以裙子,束裙大多长至足面。”[21]宋代女子即使穿着一条合裆裤,也要在外面套上开裆裤,起到掩饰与避寒的作用。南宋黄昇墓中女子便是内穿贴身裆裤、外罩开裆裤(见图9[15])。

综上可知,由于唐代社会风气比较开放,加上受异域胡风的影响,女子并不像前朝般在意人体羞耻观念,因而开创了“女裤外衣化”的穿着方式;而宋代由于统治者思想专制,女子必须遵循内裤外裙穿着方式,裤装起到遮掩私处的作用,裤裆不可外露。

图9 福建黄昇墓出土的宋代妇女开裆裤Fig.9 Women's crotch pants in Song Dynasty unearthed from HUANG Sheng Tomb in Fujian Province

2.3 由自然形态到纤巧翘头的覆足部式

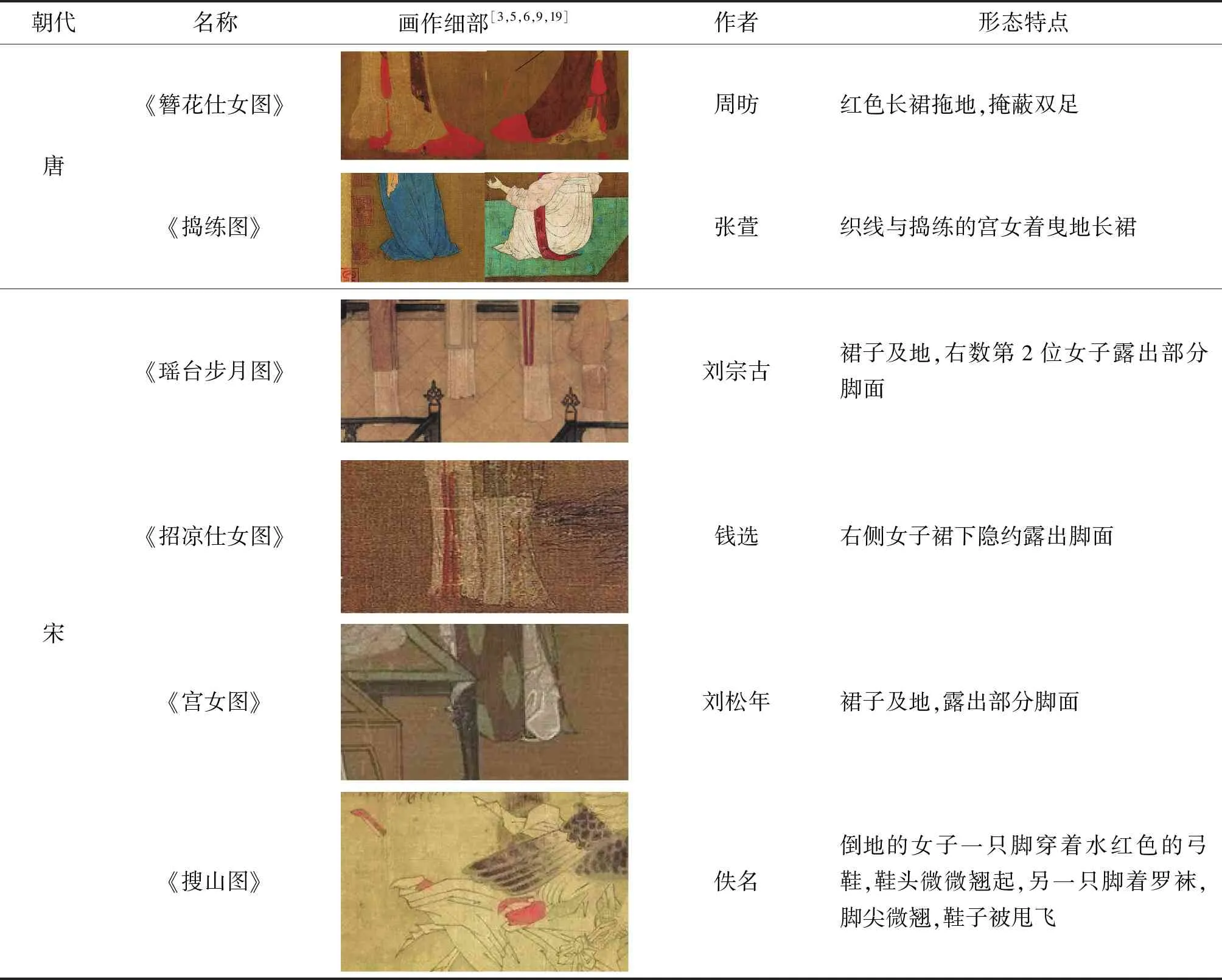

表3为唐宋人物画中的女性足部细部。

表3 人物画中的女性足部细部Tab.3 Details of women's feet in figure paintings

通过对表3人物画中女性足部的比较研究,发现唐代《簪花仕女图》与《捣练图》中女子大多长裙曳地,没过脚面,站立的女子裙摆堆叠在地面上,行走的则拖着长裙摆迤逦而行;宋代《瑶台步月图》《招凉仕女图》《宫女图册页》中女子裙摆及地,有的女子还露出部分纤足。笔者推测,唐宋时期女子裙长的区别与其是否缠足有关,唐代妇女多不缠足,女子以长裙曳地为美;而宋代女子开始缠足,以纤足为美,裙长较唐代短,以便行走时露出纤足。

中国女子缠足起源于何时众说纷纭,通常认为不早于宋代,最重要的证据之一便是在德安南宋周氏墓出土的迄今中国考古发现的最早缠足女尸,墓中女尸脚上裹着长达210 cm的裹脚布[22]。唐宋时期的袜子在形态上也有所区别,如青海都兰热水墓群出土的唐代红色绫地宝花织锦绣袜(见图10[23])整体形态与现代的袜子十分相似,看不出当时女子有缠足迹象;而南宋周氏墓出土了7双罗袜,以金黄色罗中筒袜与长筒袜(见图11[24])为例,可以看出宋代女子的足部形态与唐代相比变化明显,整体形态瘦削,脚尖翘起,与表3《搜山图》中所绘女子的足部形态相似。由此推测,大众审美由唐代的崇尚微胖变为宋代的以瘦为美,宋人更希望女子娇小、苗条、娉婷袅娜,纤纤玉足在当时备受欢迎。宋代流行缠足与宋代文学家对小脚的赞美密切相关,无论是“纤纤作细步,精妙世无双”还是“钿尺裁量减四分,纤纤玉笋裹轻云”,皆赞美了女子足部的纤小。苏东坡《菩萨蛮》中赞美了纤足女子轻盈的舞姿,但转而又曰:“偷立宫样稳,并立双跌困;纤妙说应难,须从掌上看。”由此可以看出,虽然宋代文学家普遍认为女子足部“纤妙”为美,但东坡先生对缠足的态度仍是批判的,认为女子缠足很难双脚并立行走,披露了缠足给女子带来的苦楚。

图10 唐代红色绫地宝花织锦绣袜Fig.10 Splendid sock woven by red twill flower in Tang Dynasty

唐宋覆足部式内衣的色彩与纹样均有差异。从出土实物来看,唐代的袜子色彩艳丽、纹样丰富,宋代的袜子则更加朴素。例如,图10中的唐代绣袜分为3部分:袜底、袜面和袜筒,其袜底以栀黄为底色,上绣黄色菱格纹;袜面以枣红为底,铺满6瓣宝花纹样;袜筒上青底黄色宝相花纹样排列整齐,整体风格艳丽明亮,错彩镂金。而目前出土的宋代罗袜上极少印有纹样。

图11 德安南宋周氏墓金黄色罗袜 Fig.11 Golden gauze stockings from Zhou Family Tombs in Southern Song Dynasty in De 'an

综上,唐代袜子保留了天足的形态,色彩丰富,纹样精致且疏密匀称;宋代袜子则由于缠足的兴起变得更加纤细瘦小,且足尖翘起,色彩以金黄色、棕褐色为主,较少印有纹样。

3 唐宋时期女性内衣变化的影响因素

3.1 国家的政治稳定性

国家的政治稳定性对服饰风格影响深远。唐代服饰的艳丽宽大与唐代国力强盛、思想开放息息相关。唐代统治者对内态度公正,不拘一格地选用人才,对外积极推行开放政策,与周边70多个国家建立友好外交关系,种种开明的政策使得唐代政治稳定、经济繁荣、社会安定。唐代的内衣风格受胡服影响,更加裸露开放,也趋于华美大气。

相对而言,宋代服饰更为端严庄重,这与两宋时期社会长期动荡不安、内忧外患有关。北宋在经历了较长时间的统一战争后,才结束了五代十国分裂的局面,而南宋则长期处于南北对峙的状态。在这种战争频繁的时代背景下,宋代统治者却重文轻武,导致边防兵力弱,国防空虚,内忧外患,因而自朝廷到民间都排斥外族文化。《能改斋漫录》中记载:“戴毡笠子,著战袍,系番束之类,开封府宜严行禁止”[25],《资治通鉴》中称:“吹鹧鸪,拨洋琴,使一人黑衣而舞,众人拍手和之”为“伤风败俗”之举并禁之[21],从这些记载中都可以感受到宋人对外来服饰文化的抵触。宋代服饰在这种社会背景下,逐渐呈现出清雅而朴实的艺术风格。

3.2 女性的社会地位

封建社会受男尊女卑思想影响,妇女受到压迫与束缚。然而,唐代初期和中期女性的地位较高,统治者将少数民族女子与男子同等看待,对其“封赠官职,与男子同,因其为国王也。”[26]武则天时期,女性社会地位突破新高,女性参政人数之多、范围之广可以说是前所未有。之后随着杨贵妃受宠,女性地位进一步提高,正如《长恨歌》中所说:“遂令天下父母心,不重生男重生女。”但唐代后期为防止女性掌权,公主和宗室女的权利受到一定限制。尽管如此,相比宋代,唐代女性的自主权更高,具有一定的性别独立意识,对男性的依附程度较轻,因此在唐代人物画中常出现的女着男装现象,可以认为是对传统男权社会的一种挑战。

宋代女性的社会地位相对较低,统治者有意识地限制后妃门第参政,防止外戚专权。这在一定程度上限制了妇女政治作用的发挥。通过对比唐代的《旧唐书·列女传》和北宋的《新唐书·列女传》,发现宋代版本对以下几点作出了修改:①不将有才学的女子视为列女;②对于女子贞节更加重视;③列女要有骇人听闻的贞烈事迹[27]。由此可见,宋代对女性的评判标准产生了变化,贞节成为最主要的依据,女子需遵循“三从四德”,以维护父权社会的利益。

3.3 礼法的发展与变革

礼法是礼制与法律的结合,统治者通过制定礼法,稳定社会秩序,树立皇帝的绝对权威。

唐代胡风盛行,人们乐于效仿胡人着装。有文字记载:唐玄宗后期,从驾宫人“皆着胡帽”,引得“士庶之家,又相仿效”[23]。女子头戴浑脱帽,着翻领裙衫,服装边缘作锦纹装饰,身上镶嵌华丽的珠宝。正如《旧唐书·舆服志》中记载:“开元中,妇婢衣斓衫,而仕女衣胡服。”[28]诸如此类的妇女形象可在新疆阿斯塔那唐墓人物画、永泰公主墓壁画上见到。

宋代服饰礼法与唐代截然不同,统治者多次下令禁着胡服。《宋史·舆服志》[28]中记载:宋仁宗诏“禁士庶效契丹服及乘骑鞍辔。妇人衣铜绿免褐之类。”宋徽宗诏严行禁止“衣装杂以外裔形制之人”,并在政和七年再次规定:“敢为契丹服若毡笠、钓墩之类者,以违御笔论。”另一方面,宋代统治者提倡“戒奢从简”,秦代以前就已出现的制金技术,至唐代已十分成熟,可到了宋代,由于连年战争,国库空虚,统治者开始频繁颁布禁金令,经统计,销金相关的禁令接近60条[29]。面对禁令,宋代女子服饰的样式被迫趋于保守,庶复古风。

3.4 文化与宗教

唐宋两代女性内衣的变化与文化和宗教息息相关,文化背景的不同导致了服饰审美的变化。

著名历史学家向达如此形容唐代:“各种人民,各种宗教,无不可于长安得之。”[30]唐代佛教信徒最多,佛教相对道教而言处于优势地位,唐代服饰的发展变迁与佛教文化的广泛传播息息相关。佛教虽为“非本土”宗教,但在唐代社会安定、政策开明的背景下,其发展日趋鼎盛。例如,佛教艺术宝库敦煌莫高窟中所绘唐代服饰上就多次出现了宝相花纹,该纹样是佛教“吉祥三宝”之一,其形成发展与佛教文化密切相关,具有浓厚的宗教色彩。此外,多种外来文化的介入为大唐服饰注入了全新的内容,使唐代服饰审美呈现多样性,女性内衣的色彩纹样也愈加富贵艳丽[31]。

与唐代的大气磅礴不同,宋代长期处于战争状态,统治者相对更加重视国家的稳定与完整,文人诗词或反映民间疾苦,揭露民族矛盾,歌颂爱国主义精神,或“在乎山水之间也”,寄情于自然界中的平淡安宁。宋代的书画、诗词无一不反映出高雅的审美,因此服饰便也趋于拘谨自然、典雅贤淑。相比唐代而言,宋代宗教的影响力略有下降,程朱理学成为宋代哲学的主流思想,导致女性思想与穿着都被迫走向保守。

4 结语

文中按照覆体部位分类法将唐宋时期女性内衣分为覆上身式、覆下身式和覆足部式3类,分别进行对比研究。通过对唐宋时期人物画的比较与解读,得出唐宋时期女性内衣在形制与穿着方式、色彩与纹样方面的差异主要有以下3点:①在形制与穿着方式方面,唐代覆上身式内衣在穿着上注重“露”“通透”,也因此产生了的无肩带形制的内衣——诃子;宋代的覆上身式内衣主要有抹胸与裹肚两种款式,风格则更加含蓄拘谨,极少有袒露大片胸部的情况。唐代覆下身式内衣出现了短暂的外穿现象,这在宋代难得一见。覆足部式内衣则在形制上产生了比较明显的变化,由唐代的天足形制变为宋代袜尖微翘的特殊形制。②在色彩方面,唐代内衣鲜艳亮丽,纹样色彩与面料底色多采用撞色搭配,使得纹样显著且亮眼,呈现出富丽堂皇的艺术效果;宋代内衣的纹样色彩与面料底色比较接近,以褐色、藕色等素色为主,较少见到彩色花纹,加上工艺技术的精进使得纹样更加精巧,内衣远看质朴无华,近看则文雅细致。③纹样类别上,唐代纹样以宝相花、鸟兽纹为主,宋代则更常出现各种不同的缠枝花纹样。

分析认为,唐宋时期人物画中内衣的差异是时代背景变化导致的。唐代女性内衣的形制、色彩与穿着方式受外来文化影响,宽大通透、雍容华丽,展现出大气磅礴的美。到了宋代胡风渐消,朝廷重文轻武,内衣风格逐渐本土化,形制纤小、色彩淡雅,体现清淡自然的美。唐宋时期人物画中女性内衣的演变是社会政治与文化对服饰影响的直观反映,文中研究有助于推动现代女性内衣的发展。