二十四井今何在云南的古盐井

2023-01-11文图李雨霖汪二款贾翔李晓佳

文图/李雨霖 汪二款 贾翔 李晓佳

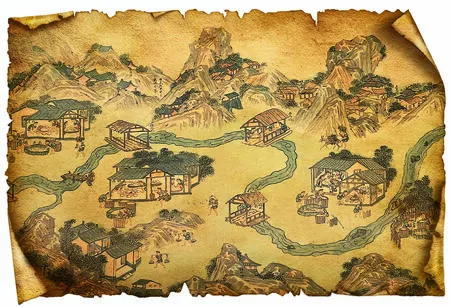

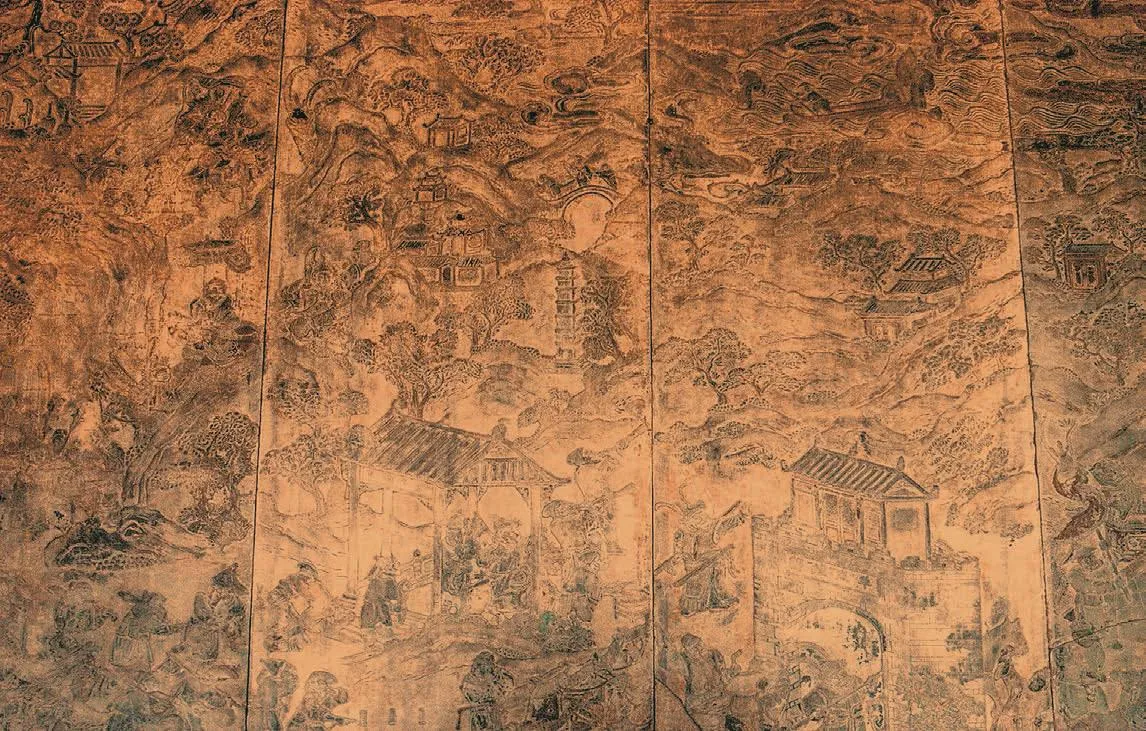

《滇南盐法图——黑井》

在漫长的历史中,盐是一个国家、一个地区的经济命脉,特别在中国,两千多年的盐铁专营构建了大一统国家的基石。云南是中国的产盐大省,有着丰富的盐矿资源,从汉唐以来,形成了滇中、滇西和滇南三大片区,24个盐井的格局。这些古盐井由盐而生财富,由财富而兴文化,岁月留痕中,走进千年盐井,探寻历史的奥秘。

云南有盐

云南是一个矿产资源丰富的大省,盐自然也不例外,采盐的历史也很悠久。云南自古以出产井盐而著称,清代《滇海虞衡志》记载“滇南大政,惟铜与盐”。《汉书·地理志》记载,汉武帝元封元年(公元前110年),在全国28个产盐郡设置盐官,其中有益州郡的连然县,也就是今天的安宁市。安宁井是有史记载的云南第一个盐井,两千多年过了,这里仍然还是云南最大的,还在保持生产的盐矿,云南人平时吃的白象盐就是这里生产的。

晋代,《华阳国志》记载:“晋宁郡连然县有盐泉,南中共仰之。云南郡青蛉县有盐官。”青蛉县就是今天的大姚县,白井(石羊古镇)一直以来都是云南的产盐重地。唐、宋至元明,新开井场多处。唐代新开6井,即滇中的黑井和琅井,滇西的白井、丽江井、老姆井及弥沙井。明代新开5井,即滇中的阿陋井、草溪井、只旧井及元兴井,还有滇西的乔后井。可见,汉代至明代,云南盐产地主要分布在较早开发的滇中和滇西地区。清代,云南产盐区主要分布于楚雄、思茅、昆明、大理、丽江、玉溪、东川等7个地区。据《续云南通志长编》载,云南为井盐、岩盐兼产区域,有黑井、白井、磨黑井三区之分,民国后并为十场。黑井区为黑井、元永井、阿陋井三场,以琅井为黑井之分场。白井区为白井、乔后井、喇鸡井、云龙井四场,磨黑区为磨黑井、按板井、香盐井三场,石膏井为磨黑井之分场,益香井为香盐井之分场。清代,除增开滇中的永济井(元永井)及滇西的喇鸡井(兰坪拉井)和安丰井(属白盐井)外,还相继开发滇西南盐井。康熙元年(1662年),开滇南景东井。雍正初期,相继开景谷县的抱母、习孔、香盐、茂蔑4井,镇沅县的按板、恩耕2井,普洱县的磨黑、乌得2井,江城县的勐野井。乾隆五十八年(1793年),开宁洱县石膏井。道光元年(1821年),开景谷县益香井。清代滇南共开13个井区,下有盐井50多处。到同治十三年(1874年),确立起滇中、滇西和滇南三大产盐区的格局。还有滇东北的盐津、镇雄等地也开发过汪家坪等盐井,但因含卤量低,制盐成本高,没有形成较大的生产规模。

清代云南盐法道下辖黑井、白井、石膏井(后迁磨黑井)3个提举司,3提举下设黑井、阿陋井、乔后井、云龙井、丽江井、磨黑井、按板井7个盐大使。民国年间,盐运使署下设黑井、白井、磨黑三区场务公署,下辖黑井、元永井、阿陋井、白井、乔后井、云龙井、喇鸡井、磨黑井、香盐井、按板井10个盐场,及石膏井、益香井、琅井3个分场。新中国成立之后,逐步形成一平浪(禄丰一平浪镇)、磨黑(宁洱磨黑镇)、乔后(洱源乔后镇)、凤岗(景谷威远镇)4个产盐中心。改革开放后,重点开发安宁盐矿,其他厂逐步停产。

历史上,云南盐税在财政收入中位居第二,仅次于田赋。1912年,盐税占全省财政收入的28.24%,是云南组建滇军及护国军费的最主要来源。民国时期云南省政府专门设有盐运使衙门,历任盐运使都是近代云南鼎鼎大名的人物:张冲、袁嘉谷、周钟岳、陈鹤亭等。特别是张冲担任盐运使时,在禄丰一平浪与元永井之间开展的“引卤就煤”工程,极大改善了云南的盐业生产。

盐井的开发,极大带动了当地经济文化发展,以盐业生产为依托,形成了区域的政治、经济和文化中心。盐井的概念也从单一的生产单位变成了一座座经济发达、文化昌盛的小镇,为今天留下了宝贵的遗产。

云龙八井之顺荡井

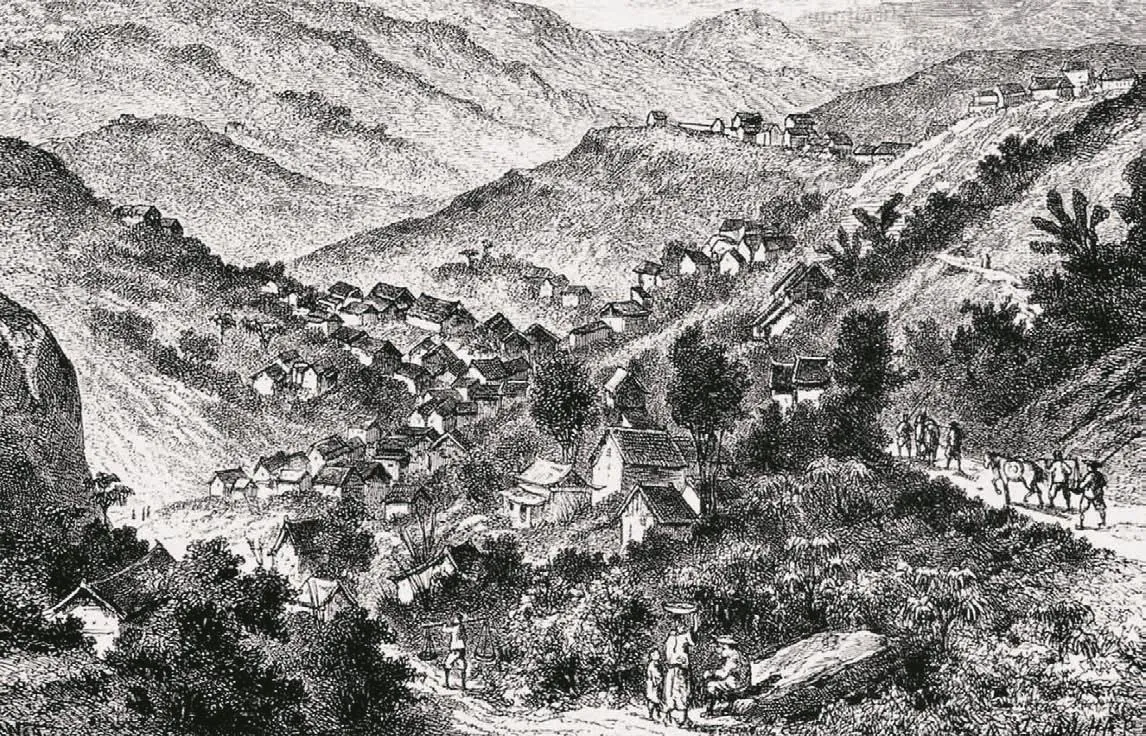

1887年法国画家路易·德拉波特笔下的宁洱石膏井

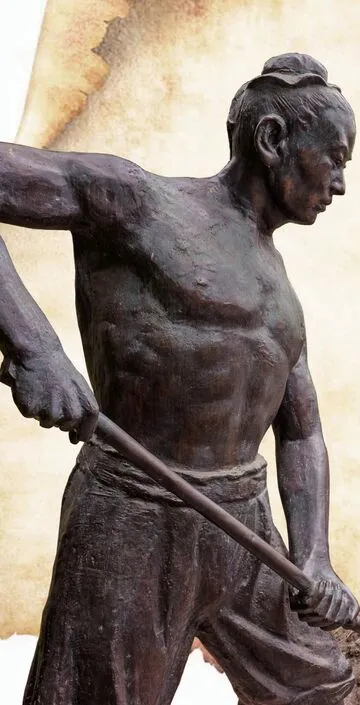

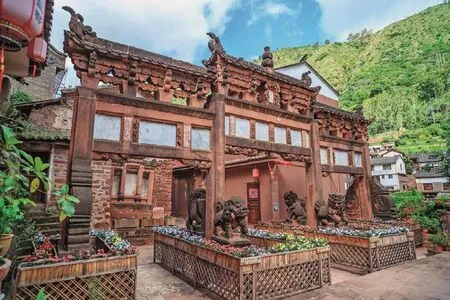

大姚石羊古镇的“封氏节井”浮雕,描绘了明末清初白井的一段历史与风貌。

沧桑盐井

当我们走进诺邓古镇、黑井古镇这些闻名遐迩的旅游小镇时,无不为那些精美的古建筑感到赞叹时,也为能够保存至今感到欣慰。除了诺邓和黑井,云南如此众多的古盐井如今怎么样呢?有几个保存完好?还是都已经凐灭在现代化的浪潮中。

云南盐井众多,发展至今相对有名的有24井,其中滇西盐区包括石羊井(白井)、云龙井(诺邓、宝丰、顺荡、师井、石门、天耳、大井、山井8井)、乔后井、弥沙井、拉井、老姆井(天、地、人、和4井)、丽江井(上井、温井、下井、日期井、高轩井);滇中盐区包括黑井、琅井、元永井、阿陋井、草溪井、只旧井、安宁井;滇南盐区包括磨黑井、石膏井、勐野井、乌得井(现存的是江城整董井)、按板井、景东井(大井、茂爱、小井、圈铁、茂纳)、香盐井、益香井、恩耕井、抱姆井等。由于财富的集中,这些盐井经济发达,形成一系列的古城、古镇、古村落,保留着众多历史文化的痕迹。这些盐井,做过县城的就有安宁、石羊、黑井、按板、拉井、石膏井、宝丰井、石门井、抱姆井,其他的也曾风云一时。从这些盐井中走出了民国上将朱培德,还有董泽、何瑶两任云大校长以及著名演员杨丽坤,也有武维扬、李希哲、张孟希等盐商枭雄。曾经何时,盐商们云集昆明盐行街(今拓东路),在盐隆祠(今昆明真庆观旁)内歌舞升平,挥洒着他们的财富。

在中国国家博物馆有一幅一级馆藏品的名画——《滇南盐法图》。绘制于清康熙四十六年(1707年),距今300余年。它是现存唯一的、直观的云南井盐生产彩色画卷。该图长1108.7厘米、高56.6厘米,共有9帧,依次描绘了黑井、白井、琅井、云龙井、安宁井、阿陋猴井、景东井、弥沙井、只旧草溪井等9井的盐业生产情况。由于《滇南盐法图》没有完全公布,珍贵难见,目前能看到的只有黑井(全部)和白井(局部)。画面上描绘了9井的“山川形势、煎煮事宜、人物情状”,旁边有“题榜”,每帧画后面有“图说”。画卷结构紧凑,以写实的手法,把云南最有名的9个盐井及其生产情况真实地浓缩在一帧帧画面上,人物生动活泼,生产活动清晰有序,堪称云南盐井生产的“清明上河图”。

除了《滇南盐法图》外,在白井石羊古镇保存着一幅“封氏节井”浮雕,描绘了明末清初石羊古镇的一段历史与风貌。还有1887年法国24岁画家路易·德拉波特用他的画笔,记录了普洱石膏井的景象。这些“影像”资料更是让我们想走进这些盐井,探寻历史背后的往事。

当前,二十四井今何在?光阴荏苒,湮没了荒城古道;日月如梭,荒芜了烽火边城。变化的是沧桑,不变的是千百年来生生不息流淌的盐水以及盐水中流传的不朽故事。

曾经是景谷县城的抱姆井

黑井

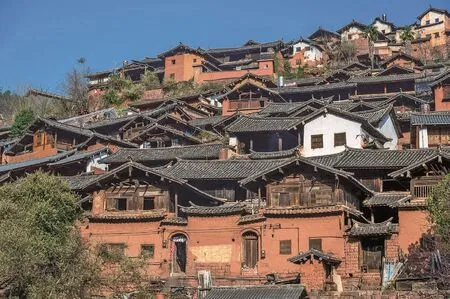

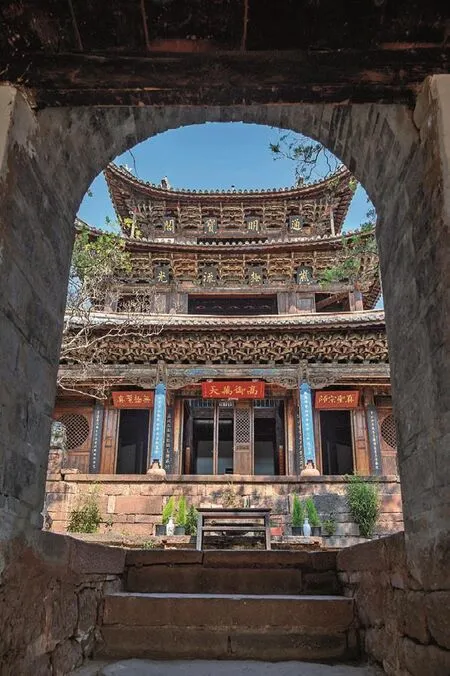

黑井的文化肇自新石器时代,因黑牛发现之井产盐得名。明朝至民国初期,上缴盐税占据云南赋税总额的半壁江山,一度成为滇中繁华的经济重镇、“西南丝绸之路”上著名的“盐都”。黑井由于盐的经济地位,封建中央政权在这里建提举制,四方客商云集,各种文化渗透,形成具有中原文化与地方文化、民族文化相融合的多元文化体系,致使黑井的历史文化、民族文化、建筑文化、宗教文化、饮食文化在省内外独树一帜,留下丰富的历史遗迹。黑井仍保留着较为完整的传统城镇格局、民居、庙宇、牌坊等建筑和大量文物,历史纹脉清晰,特色鲜明,素有“明清社会活化石”之称。

若从空中鸟瞰黑井,是典型的“夹皮沟”:这里是龙川江中游,古镇坐落在龙川江两岸,危岩高耸,欲插青天。《康熙黑盐井志》载:“黑井居云南之中,大如弹丸,崚嶒对峙,日月蔽亏;湍激相沿,浅深蒙昧。其形其势,他邑罕俦。”因终年云蒸霞蔚,“水欲去而石留,山欲离而云起”,古代文士给黑井起了个文雅的称呼——烟溪。清代高僧佛容品茶之余,诗兴勃来,写出旷古五绝:“曲径高山险,峰峦欲接天。万山相与峙,一水送溪烟。”在大山皱褶里的黑井,盐井开创了财富和文化的奇特历史,也终结了这种畸形的历史。

零星史料表明,元代至元六年(1340年),中央政府在黑井设立了盐课提举司,这是史书上首次出现的黑井盐务管理机构。可是,黑井开采食盐的历史却比盐课提举司的建立早得多,可以追溯到两汉以前。考古资料显示,黑井在3000年前就存在晒卤的盐田,并曾发掘出距今2500年的古代盐坑,1000年前开凿的盐井,人类食用盐这种矿物质的历史是多么的古老。黑井人(当地人)是发现并利用盐最早的人群之一。环山临水的古老聚落,汩汩奔涌的卤泉,成就了这方偏远的寂寥世界。

黑井数千年间开凿盐井55口,现存20口,深度30~300米。到清代,日生产量最高达1.5万千克,区区弹丸之地,每年上缴国家的盐税高达12万两白银。如此“财富奥区”,当然不会被朝廷忽视,从元代开始,这里的提举直接由吏部委派,明洪武至永历的270年间,共有101名流官到黑井任提举。这些流官大部分来自发达地区,基本都是饱学之士,是当时先进文化的代表。他们来到黑井后,开盐井、兴水利、建城郭、筑桥梁、创文庙、立书院、盖寺庙、倡交易,极大地推动了当地经济、社会和文化的发展,使“蕞尔”小邑迅速赶上了时代的步伐。

幽深狭窄的街巷,承载着黑井古镇悠远的历史。沿龙川江,古镇老街分三个组团:前街、后街、文庙街。街巷中的一院院民居建筑,显现出多元建筑文化的氛围:既有本地民居建筑构造,也有合院形式,还有中西合璧样式。四合院以武家大院为典型,该院是省级重点文物保护单位,是黑井旅游观光的一大亮点。武家大院在建筑上具有典型的明清风貌,由上下两组4个院落组成,似“王”字形而独具特色。大院位于黑井凤岭北端,真武山脚,院落坐西向东,大门开向北方,倚山麓三级台地,南与清代建的观音堂仅一巷之隔,北与清代建的武庙为邻,武庙的南角上有元代建的风水塔,武家的大门正对此风水塔,距塔仅24米,站在该院南厢房三楼的小窗前可鸟瞰黑井全貌。大院占地1939平方米,建筑面积共1446平方米。主建筑群由正厅客堂、书房、佛堂、卧室、花园组成;饮水用竹笕槽将二圣庙中的山泉引入家中。武家大院是集生活、家业、休闲为一体的家族院落。

黑井镇历史悠久,曾因盐而兴,明清时期,黑井上缴的盐税占到云南财政税收最高达67%,一度成为“西南丝绸之路”上著名的“盐都”。至今,文物古迹分布较多且保存完整,共有文物保护点26处,其中省级文保单位4处、州级文保单位5处、县级文保单位17处,此外还有传统民居建筑90余处。在创建工作中,紧紧依托黑井镇“西南丝绸之路上的盐都”“明清盐文化博物馆”“明清社会活化石”等历史名片,以及荣获“中国历史文化名镇”“中国旅游文化名镇”“全国文明村镇”“全国第四批美丽宜居小镇”“全国魅力名镇”“国家AAA级旅游景区”等荣誉称号。

现在,“盐都”早已失去了昔日的辉煌,却留下了古色古香的具有唐宋风貌坊巷,颇具明清风格的民居,碑刻、石雕、古塔、石牌坊、古戏台以及古寺庙、古盐井、煮盐灶户等,特别是那些保存完好的明清建筑,吸引了众多的海内外游客。

一平浪元永井

近现代以来,云南最有名的盐厂莫过于一平浪。从20世纪30年代至80年代,一平浪都是云南的“盐都”,与“锡都”个旧、“铜都”东川并列成为云南省内三“都”之一。但令人奇怪的是,一平浪本身并没有盐井,这里却只有煤矿。

我们知道,在现今的禄丰市境内,拥有着黑井、琅井、元永井、阿陋井、草溪井等多个古盐井,是云南开发较早、持续时间最长的一片产盐区。黑井一直以来都是云南盐业的重镇,当之无愧的“古滇第一井”,开发时间可追溯到3000年前。盐业的发展,为这些盐井带来了巨量的财富,但生态环境也遭到了严重破坏。各井长期使用柴薪煎盐,盐井附近森林砍伐殆尽,柴薪运费倍增,盐价昂贵,一旦柴源断竭,盐业必由此而崩溃。盐井所在地泥石流、洪水泛滥,也对生命财产带来严重威胁。

张冲故居又名崇山别墅,坐落于禄丰市一平浪小庙山上,是80多年前张冲将军进行云南盐产大改革——“移卤就煤”工程,创建一平浪盐矿时的住所和办公场所。

这一状况一直持续到1931年,这一年,滇军名将张冲出任云南盐运使。张冲将军是著名的爱国将领,在滇军历任旅长、师长、军长,1947年加入中国共产党,新中国成立后担任过云南省副省长、全国政协副主席等职务。当时的盐运使是个“肥缺”,但张冲没有乘机发财之心,立志把这件利国利民的盐业办好。为此,他深入明清时期就很有名的黑井、元永井、阿陋井等古盐井考察,掌握食盐生产实情。通过考察,张冲深感当时的盐政弊端,以及传统生产对环境的破坏。为改变这种困境,通过实地踏勘,他在元永井、阿陋井周围发现一平浪有丰富的煤炭资源,价格便宜,还发现元永井的地势比一平浪高(自然高差近300米),并有溪流相通,又无高山阻拦。张冲灵机一动,设想是否可把卤水引到一平浪,实现“移卤就煤”更为经济合理。于是大胆提出移元永井盐卤到一平浪就煤煎盐——由此诞生了制盐史上伟大的“移卤就煤”壮举。

元永井坐落于禄丰市一平浪镇两山夹峙、幽静偏远的深山沟中,谓之“两山对峙,一水中流”。四周山脉蜿蜒起伏,绵亘不断,山清水秀,鸟语花香。古代因猿猴聚居而叫“猴子箐”。明洪武年间(1368—1398年),当地人因见群猴舔石而发现有盐,遂开凿盐井,又名“猴井”,至万历年间开凿了较大规模的盐井——“元兴井”和“永济井”,后两井定名“元永井”。元永井盐的发现与开采,使得原来箐深林密、人迹罕至、猿猴聚居的深山沟逐渐熙攘起来。有资金的人来此开井煎盐发财,穷苦人来此帮工度日,商人来此开铺,官府来此设盐司征。明末清初的元永井,盐灶、商铺、马店众相林立,狭窄的山沟街市汇聚两万余人,人流摩肩接踵,川流不息,热闹非凡,铃响叮当,马帮不绝,情景蔚为壮观。

元永井矿区

为防止卤水的腐蚀、渗漏,烧制陶釉砖瓦块作为卤沟建筑材料,共烧制陶釉砖瓦约十万节。

1932年末,张冲毅然辞去云南盐运使职务,专职一平浪盐矿工程处督办并亲任指挥长。他坐镇指挥兵工4000余人,力排阻挠,艰苦施工。1937年9月,长达21公里、宽3米的“移卤就煤”输卤釉沟工程竣工。张冲实施“移卤就煤”系统工程,创建一平浪盐矿,被誉为“云南盐业之一大改革”,是云南工业史上的一大奇迹,是盐业史上的一大创举。该工程既保护了宝贵的森林资源,又使地下的煤炭资源得到开发利用,是个典型的“创新环保工程”。盐矿的建成极大地降低了制盐成本,平抑了盐价,促进盐、煤两矿和其他企业蓬勃发展,从而使一平浪镇成为一个典型的工业乡镇,同时这里依然是青山环绕、碧水长流的美丽乡镇。

人去楼空的元永井矿区将打造为工业遗址公园

一平浪盐矿距今已有80多年历史,它经历了初创、辉煌、衰落的过程。如今的一平浪盐厂和元永井矿区都已经停止了生产,那些阔大的厂房、礼堂、俱乐部、公园、职工宿舍慢慢被荒草覆盖,成为一片工业文明的遗址。站在小庙山上张冲故居前,俯瞰一平浪,整个一平浪盐矿厂区、住宿区、小镇街道尽收眼底。工业遗址、红色文化、绿色经济以及红色工业旅游将带动一平浪镇乡村振兴,一幅“红绿”辉映的发展蓝图在一平浪镇老盐矿区徐徐展开。

诺邓井

雨季,诺邓村旁的诺水显得有些浑浊,水量也大了不少,奔腾着从形似狮象的两山之间注入沘江。沘江水在这里绕出了一个“S”形的湾子,形成了类似道家“太极”图案的天然地貌奇观。在“天然太极图”当中,北部的庄坪坝子和南部的连井坪坝子组成两个鱼形图案,恰如“太极图”中的“阴阳两仪”。诺水旁有一间破旧的老屋,从窗户望进去,里面被水浸泡着,用指尖轻沾溢出的水,放到口中,却有淡淡的咸味。每年冬天,人们把老屋里被水浸泡的泥土提到厂里,倒入一个两米多高的木桶,用来腌制著名的诺邓火腿。这种火腿随着《舌尖上的中国》早已名闻遐迩。

诺邓村有“九杨二十姓”,杨家人虽多,但没有出过什么名人,而黄家则是书香门第,世代显耀,称得上名门望族。黄汉民老先生仍然居住在祖传的进士宅子中,他说:“黄家的老祖黄孟通,是福建邵武人士,明初任‘五井盐课提举司’,管辖云龙境内的5个盐井,后来他的两个儿子在诺邓安家落户,形成现在的黄氏家族。清代云龙县出了3个进士,2个是黄家的,十三代黄绍魁,十五代黄云书。”进士宅子最早是提举司衙门,后来就成了“黄家寨子”,居住着30多户100多人。高耸的石砌大门也变成了黄家题名坊,正面刻着“世大夫第”,背面是“科贡传家”,坊上还刻有黄家历代所出的举人、贡生的功名宦历,反映着黄家的显赫家声。

旅游开发以后,诺邓村被列为省级历史文化名村,千年古村才展现在世人面前。村里的居民建筑都是“四合五天井,四合一天井,三坊一照壁”的白族民居建筑。至今还有元、明、清代的建筑院落90多个,民国后的建筑院落60多个,以及寺庙、祠堂、牌坊等20多处。每一处院落都巧妙利用山势地形布局,一层叠着一层往上建,错落有致、层次分明。由于山势较陡,前后人家之间楼院重接,台梯相连,往往是前家楼上的后门即通后家的大院。诺邓的民居建筑物工艺精美,门、窗、木梁、柱、檐都讲究雕刻图案的美观精细,山墙、院墙上都绘有图画或图案。每户人家正房、厢房、面房或照壁的布置和工艺都各显特色,几乎找不出完全相像的两家来。

诺邓村过去一般称为“诺邓井”,“井”就是盐井,“诺邓”一词是白语的译音,意思是“有老虎的山坡”。公元前110年,云南最早开发的盐井是云龙井和安宁井,据考证,云龙井就是诺邓井。公元863年成书的《蛮书》记载:“剑川有细诺邓井”,一千多年过去了,村名依然未变。明初,明政府在诺邓设五井盐课提举司,“专理盐课”下属顺荡、诺邓、师井、大井、山井5个盐课司。以后又陆续开发了雒马井、石门井和天耳井,逐步形成八大盐井,工商业兴盛一时。诺邓作为盐课司所在地,更是独领风骚,东通大理、昆明,南至保山、腾冲,西接六库、片马,北连兰坪、丽江,成为滇西北商业中心之一。村中常住户达400多户,近3000人,另有商、工、艺等数千流动人口。

盐是诺邓的重心。两千多年来,盐支撑着诺邓的政治、经济、文化、生活的各个方面。流淌于云岭山脉中的沘江两岸蕴藏着丰富的盐矿,自古以来就是滇西和滇西北最大的盐业中心。在交通不便的三江并流区域内,广大人民的生活就依靠这一个个盐井,而盐井自然也成为经济、文化发达的所在。居住在盐井的人自称为“井上人”,以有别于“山里人”。“井上人”从事的是工商业,即使是一般的工人,也比“山里人”的收入多,所以在诺邓见不到茅草房,全是清一色的瓦房;“井上人”不种田,马帮驮出去的是盐,驮回来的是大米;“井上人”唯有读书高,所以在诺邓有文庙、武庙和书院,出了“二进士、五举人、贡爷五十八、秀才四百零”;“井上人”追求精神上的信仰,于是诺邓的祠堂、庙宇超过40座。这一切放到通都大邑可能不算什么,但对于一个边地山村来说,应该是了不起的成就了。

千年依旧,诺邓人就这样生存着,打造出一个繁荣昌盛的诺邓村,过起了“井上人”的生活。直到20世纪的后半期,现代工业文明冲垮传统手工业的时候,大锅熬盐被真空制盐所取代,人背马驮让位于车载船运。而诺邓人在几十年的时光里,也悄然完成了从手工业者向农民的转换,归入“山里人”的行列。随着旅游的开发,诺邓再次绽放出光芒,而诺邓人也又一次从“山里人”回归到“井上人”。

宝丰井

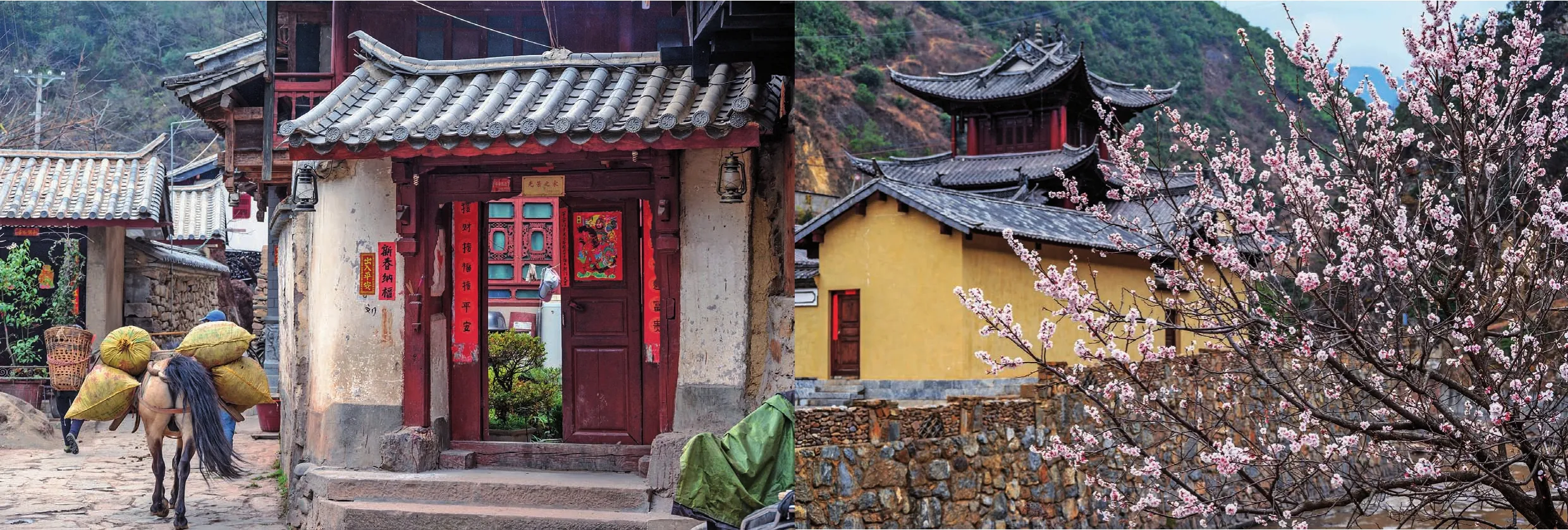

提起云龙的古镇古村,大家想起的一定是诺邓,古老的民居,悠久的历史文化,再加上诺邓火腿在《舌尖上的中国》亮相,这个边地小村名噪一时。不过,今天要讲的是云龙另外一个古镇——宝丰。宝丰同诺邓一样,都位列云龙八大盐井之中,但宝丰作为云龙300多年的老县城,其建筑规模风貌、历史文化、名人名事,都远远超过诺邓,其实每一个去过宝丰的人,对这里的评价都不低,只是不知道为什么一直没有发展旅游业。

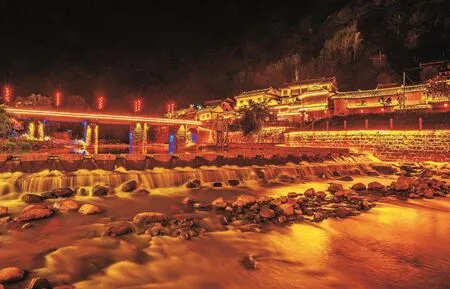

宝货丰饶,这座千年盐井古镇,因盐业的兴盛而成为云龙经济繁荣的地方。宝丰,旧称雒马井、金泉井,白族语称雒墨街。嘉靖年间,明政府把一直设在诺邓的“五井盐课提举司”迁到“雒马井”,“设流官吏目一人于雒马”;明崇祯二年(1629年),“因井设治”,云龙州治所由澜沧江畔的旧州迁到沘江畔的雒马井;清末,雒马井改名为宝丰;1929年县城迁至石门(今县城诺邓镇)。300多年间,宝丰古镇一直是云龙州、云龙县的政治、经济、文化中心。

沘江环绕古镇而过,江风习习,波澜不惊。穿过牌坊,红砂石的宝丰大桥横跨江面,把古镇与公路连接起来。隔江对望,明清风格的建筑,迤逦随山势而建,依山傍水,错落有致。这里曾经文人与商人齐会,中原文化与白族文化交融,古典和现代融合,士农工商贩夫走卒演绎着千百年风云际会的厚重历史。这一切都体现在眼前这片古老的建筑之上,仿佛穿越时空的相会,桥这边是21世纪,桥那边是数百年前的云龙州城。

宝丰作为州府所在地的300年间,就是云龙经济最兴盛的时期。据云龙州志记载,雍正年间,云龙八大井附近居民达1300余户,日产盐量3000多斤,盐税成为云龙重要的附税来源,并形成了各行业以盐业生产为核心的生产格局,呈现出一业兴百业旺的盛世局面。盐井的兴盛为宝丰带来经济的繁荣,依靠盐井起家的人们开始在宝丰城中大兴土木,精美豪华的深宅大院,成为宝丰城这一时期显著的历史符号。

不管是300年前,甚至更加遥远,站在古镇的街巷,都有着充足的理由毫无障碍地回望从前:从“三坊一照壁”“四合五天井”的庭院前古朴的门楼进入,从精美木雕石刻的门楼花窗进入,从大气祥瑞的照壁屏风进入,从构思巧妙的花园进入,从笙歌不断的古戏台进入……瞬间抵达宝丰古镇的前世今生,只在刹那之间。

这是一座浸透人文渊薮的文化古镇。在这样一座古镇,只要有一点文人情怀的人,都忍不住把自己切换进去,纵情穿越,经历这座古镇的前世今生。宝丰的董、赵、段、杨、尹等家族,都是从大理等地来到宝丰开发盐井的白族人,其中不乏大理国段氏王室的后裔,也有南诏清平官董成的后裔董万卷等盐井大户。董万卷为宝丰盐井的开拓者之一,明崇祯年间“慕食盐之利”由喜洲到宝丰定居。盐业经济的繁荣也成就了宝丰教育文化的兴盛,众多大户完成了从盐商到读书人的转移。1888年,董万卷第八代孙董泽在宝丰一处庭院中诞生,在这个沘江峡谷中的小镇,董泽走出了大山深处的盐井,去往日本、美国求学。1922年,董泽成为东陆大学(今云南大学)的首任校长,“东陆钟灵高教兴滇先行者,宝丰毓秀杏坛席珍第一人。”在云南历史上写下了辉煌一笔。

云南大学首任校长董泽故居

小巷之间,董泽先生故居依旧,昔日的盐商豪宅,高悬着“为国求贤”的牌匾,透出浓浓的文卷之气。这是一座占地面积1300平方米,渐进式院落建筑,具有传统白族民居建筑特色,其院落共划为五院,第一院为花园式迎宾厅,第二院为主院,属“四合一天井”式结构,是主人居住和贵宾住宿及会客用房,第三院和第四院为家里的小字辈们和用人居住用房,第五院为马厩和贮藏室,四周建有巷道。谁又能想到,这所庭院与百年云大的关系。

古镇上还有条“小吃街”,当地人说“桥头堡边那几家油粉、饵块很好吃”,做饵块的人家很多,糍粑、饵块等各种米制品透着香气,萦绕在老街上。工商为业、耕读传家,朴素与华丽、自然与雕砌、安静与躁动,全都交织在一起。似乎所有的生活样式和生活情绪都能在古镇上找得到一席之地。

从州到县,从县到乡,云龙八井真正的“灵魂”宝丰,沉寂在大山深处。沘江依旧流淌,不远处的诺邓越来越热闹,宝丰却有点冷清,很少有人能忆起这里的往事。那些古旧的院落,寂寞的深巷,它更像是一本历史书。

弥沙井

这些年一直在跑云南的古盐井,直到最近才去了剑川的弥沙,其实多次离弥沙很近,但都失之交臂。弥沙离沙溪很近,就隔着一座山,但也正是这座海拔3000多米的山,阻碍了弥沙与外界的交通。早几年还没有通公路,只有一条古老的盐马古道联通,需要步行近40公里前往;现在公路通了,也只是一条狭窄的弹石路,遇到雨雪天很难通行。

这次终于下定决心要去弥沙,只因为云南有名的古盐井就差这一个还没去,还是有一些遗憾。初春,踏上了去弥沙的路。由于弥沙地理位置的狭窄,弥沙井的盐要靠马帮驮到沙溪集散。从沙溪出发,经过马坪关,然后再穿越一片深黑无边的原始森林,就到弥沙井。山上还积着雪,沿着蜿蜒曲折的公路,听着谷底弥沙河汩汩流淌的声音,来到这个深藏于深山峡谷的小村。

弥沙井与云龙诺邓、洱源乔后、兰坪拉井并称滇西四大盐井。唐樊绰《蛮书》云:“又西至傍弥潜城有盐井。”明代《弥沙井事略记》载:“弥沙井设灶八十三丁,每丁认课六百八十九斤,共月缴五万七千一百八十斤,每百售介银二两八钱,月得银一千六百零一两二钱三分六厘。”当时的弥井“人民乐业,卤脉汪洋”。《清一统志·丽江府》载:弥沙井“在剑川州西南一百五十里。有盐课大使驻此。”民国时期《新纂云南通志》卷三三云:“又西为傍弥沙井,则今之弥沙井也。”20世纪50年代初,弥沙井年产盐2500吨,1956年后停产。就这样,千年繁荣沉寂下来,成为隐藏在横断山脉的褶皱中的小村。直到2013年,弥井村被列为第二批中国传统村落之一,弥沙井才再次出现在人们的眼前。

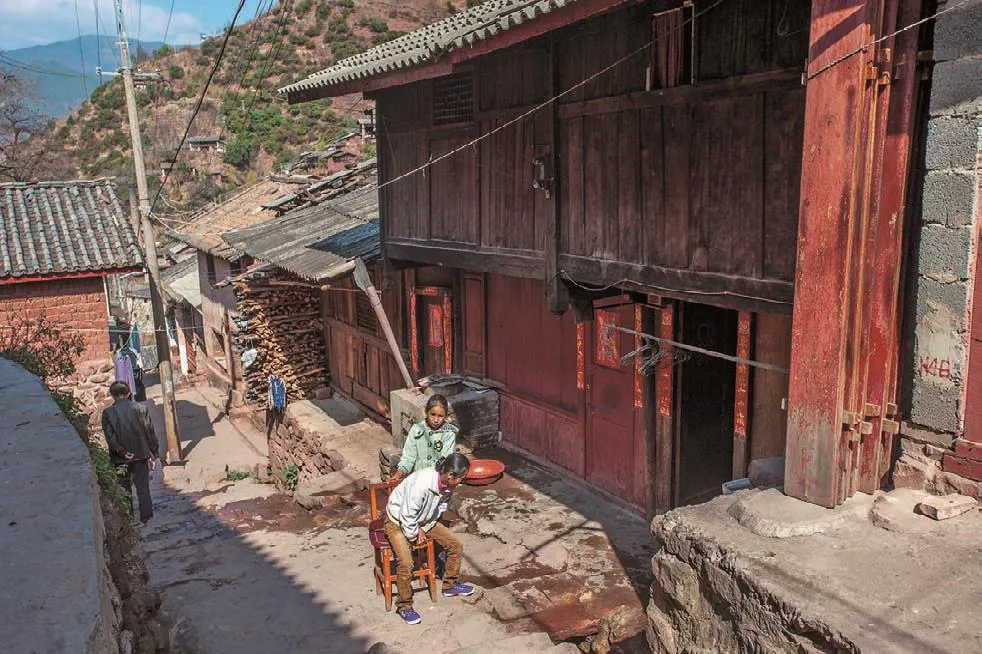

两座山绵延着伸向远方,谷底的弥沙河劈开群山的阻挡,滚滚流逝。在这个高山耸峙的峡谷中,一个古朴、宁静的小村顺着山势,错落有致地分布在河岸。房屋鳞次栉比,间或错落有致,呈阶梯状靠山而居,自成一派。一座古老的廊桥横跨河上,偶有人从桥上穿行而过,岁月静好,缺少的仅是昔日的那份繁盛。

盐业的兴盛曾使弥沙井盛极一时,弥沙河两边灶城拔地而起,“三天一小集,五天一大集”,商旅辐辏,马帮络绎不绝。时间如丝绸般滑过,弥沙井这个曾经蒸腾着浓浓盐香的小山村,在岁月的斗转星移中静静地守候在弥沙河两岸。沿着幽静的河边青石板路行走,深邃的巷道,古朴的白族民居,斑驳的老墙,总让人有种时光倒流的错觉。“三坊一照壁”的庭院、“一进两院”的院落、“三进三出”的大院……间或出墙的杏花、门前盛开的桃花、墙角淡淡的野花,在春天的岁月里,构成了弥沙井的主色调。

弥沙河穿村而过,河面在村尾骤然收缩,涌入峡谷之中,为了防止河水倒灌,在这里修筑了类似都江堰分水鱼嘴的工程,把河水一分为二。鱼嘴上有一座飞檐翘角的建筑,当地人称为江心亭。这样的古代水利工程在云南并不多见,数百年前能修筑这样的工程,可见弥沙井的重要地位与经济实力。

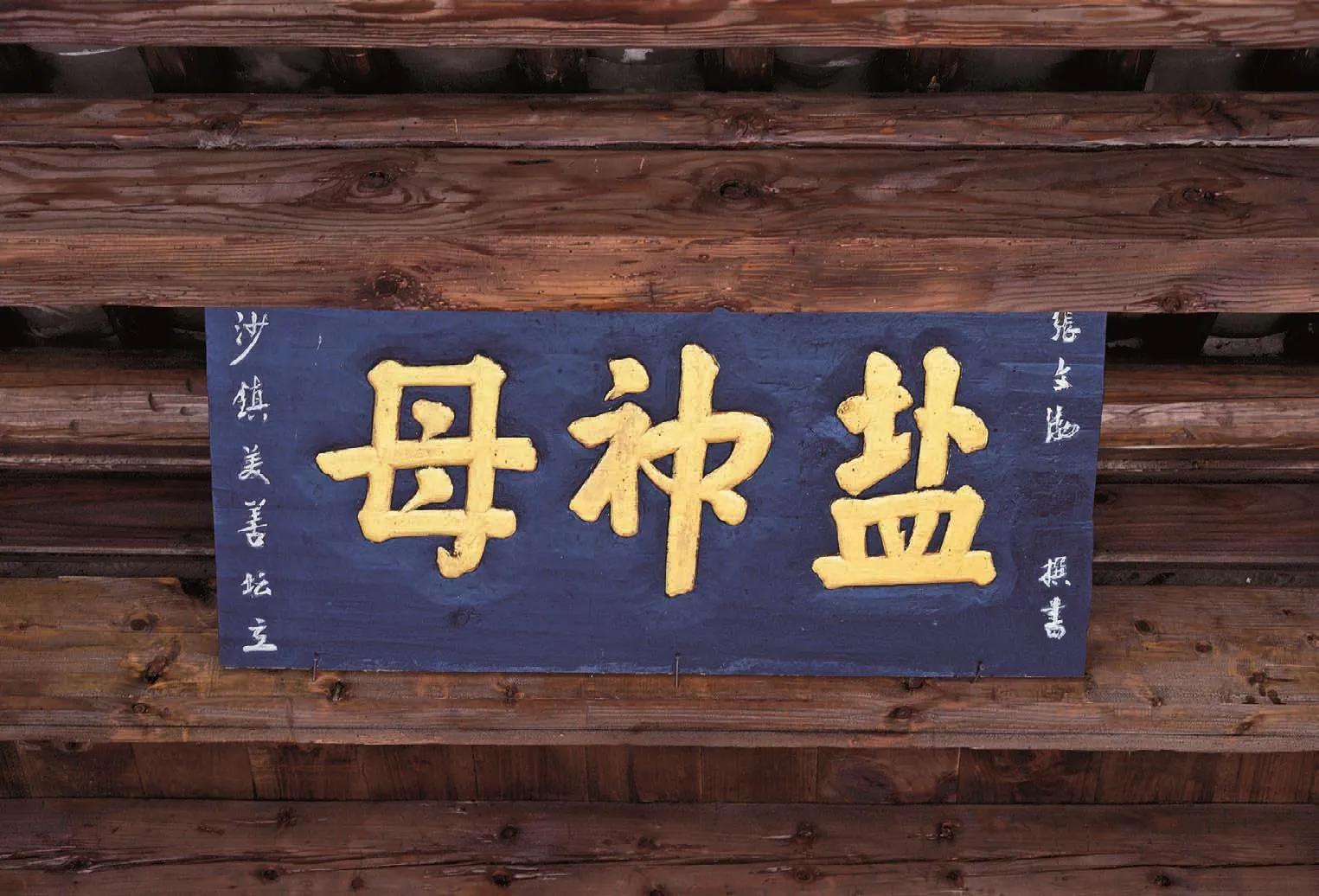

如今,弥沙井仅剩一口明代的盐井,正好位于盐神祠内,是2005年修复盐神祠的时候才打开的,也是目前村里唯一能看到的盐井。下到井口需要下一段陡峭的阶梯,井口有2米高、1米多宽。盐井两边砌着保护古井的石壁,从石壁上还不时有盐水滴落。盐神祠内供奉的是“盐神母”,相传有位未出嫁的杨氏女子,每天都在山里放牛,有一天她发现牛总是跑到山脚的箐子里喝水,她便尝了尝水的味道,发现是咸的,于是她就告诉了乡亲们。弥沙井开采后,为了纪念这位女子,便将她封为“盐神母”。每年农历四月初八的时候,村里的人都要到村西山顶上的百花潭迎接“盐神母”,并举行丰富多彩的民俗文化活动,有耍牛、耍龙、耍狮、捕鱼、砍柴及三弦情歌对唱、戏曲等,一直延续至今。

弥沙井还因盐业的兴盛而吸引了各种外来的宗教文化,昭应寺和三圣宫一直以来都是弥沙一带宗教活动的集中地。沿着古老的石阶,在参天柏树与盘枝交错的楸木林间,就能看到昭应寺。寺里的《新建昭应寺碑记》镌载:“至万历己未(1573年)年梵刹朽蠹,四壁倾颓……”到天启二年(1622年),壬戎太簇月竣工,历时49年。远观昭应寺,大殿为重檐歇山式,有“欂栌节棁之华”,飞檐斗拱,斗角钩心,十分壮观。寺内还有座古戏台,据说当年从外面请来的戏班子开年要唱一两个月才离去。岁月时光带走繁华与热闹,留下了古寺、戏台的幽幽韵味。

上天赐予了弥沙井宝贵的财富,岁月又把它埋藏在深山峡谷之中。弥沙井的盐味早已融入了历史的天空,渐渐远离了人们的生活。如今繁荣的古盐井已逝,但流逝的风景依旧。

拉井

拉井盐天然晶体

拉井最早叫老地盘村,清道光元年(1821年),当地牧民放羊时发现卤水,于是村民们开始自煎自食。到了道光二十三年(1843年),四川人李天有路过此地,看到卤水极好,便禀呈盐大使开井报课,拉井正式进入开发时期。另一个四川人,也许就是李天有,他怀抱着一只大公鸡来到云南,走到老地盘村的时候,鸡叫了,鸡叫的地方应该是个好地方吧?于是他决定在这里定居下来,并为这里取了一个新的名字——喇鸡鸣村。随着盐井的开发,按照惯例,这里又变成喇鸡鸣井,也许是后人嫌啰唆,就简称拉(喇)井。

其实,兰坪产盐的历史已有1000多年,早在唐代就有若耶井、讳溺井,元、明代的兰州7井,清初又开丽江井(兰坪设县始于民国,过去一直是属丽江管辖)、老姆井,共有20多口盐井。其中,拉井是开发最晚的,但后来居上,到光绪年间,拉井的产量已是其他井的14.2倍,还有更重要的一点是拉井盐的品质。老云南人都知道“桃花盐”,据说把7块豆腐摞在一起,顶上放一点“桃花盐”,只需一夜工夫,就能咸到最下一块;鹤庆火腿、剑川香肠、丽江豆鼓、保山板鸭,都要用“桃花盐”腌制,香气才浓,味道才好。“桃花盐”就是拉井盐,不知道含有什么特殊的矿物质,使盐不是通常的白色,而是粉红色的,由此得名“桃花盐”。“云南各井之盐质以黑井、白井、磨黑井、喇鸡鸣井所产为最高。……矿卤气味最浓者莫如喇鸡鸣井。”从史书上的记载可知,到现今历次全省评比,拉井盐都稳坐质量第一的宝座。

如此好的品质,自然使拉井盐名声大噪,远销到云南保山、德宏、迪庆、大理、怒江各地,甚至西藏以及东南亚地区。尤其是怒江峡谷中的各民族,只认拉井盐,新中国成立初期,拉井盐曾停产过一段时间,政府组织别的地方的盐运往销售,以至于还有人问为何盐是白的,而不是他们常见的粉红色的。为了照顾各民族要吃拉井盐的习俗,不得不重新开井生产。

1874年,拉井设盐大使署,在距井硐东面不到1公里的地方建房,之后,在大使署周围兴建了天鸡书院、本主庙,以及一些盐商、灶户的住宅,形成山谷中的小四方街。开发前的山箐小村老地盘,变成了500多户2000多人的拉井镇。民国时期,以四方街为中心,向东西延伸,形成长坡形街道,街心向北横插两排铺面至场署门前,呈“丁”字形。

这条街道至今保存完好,只有原来的场署后来成了县政府,现在是镇政府,外观上有了变化,里面的建筑仍是以前的木结构房屋。徜徉于老街之上,风貌依旧,受地势影响,有些像重庆的街道,整条街是由或长或短的阶梯构成的,两旁的铺面仍是数十年前的感觉,让人恍惚于时空之间。

穿过老街,过桥就到了盐矿,除了一根大烟囱外,当年煮盐的痕迹已经没有了。现在,还有20世纪80年代投产的年产1万吨精盐的真空制盐厂房,但只有厂房后面的山坡上一片建筑保存着岁月的烙印。1932年,缪悔一先生在《沧怒两江见闻录》中描写道:“到喇井来,觉得最异样的事物,便是板屋。所有全井房屋,除机关及一二间人住宅外,全是用板铺盖,上面或压以石,或钉以钉;四壁亦用板连缀,很少筑墙的。”这片老盐井职工的住宅区,还保留着1932年的景象,只是很破败了,仍有人家住在其中,日子比较艰辛。

拉井有东关、西关两个出口。这两个关口是拉井进出之咽喉,过去有兵丁把守,检查过往人员是否携带私盐,背柴过关的还要丢下几根柴火,叫作“当菜”。两座关都已经毁去,只有西关桥在近年得到修复,还建了个西关公园。东关是通往剑川、大理的咽喉。而西关是拉井朝向澜沧江的出口,两山夹峙之间,盐马古道依河而过,跨越雕梁画栋的西关桥,从这里到达营盘镇,然后过江翻越碧罗雪山,西去怒江;或顺江南下,直达保山、德宏;或逆江北去,前往迪庆、西藏。一驮驮盐,从这里离开,承载起“三江并流”地区人民有滋有味的生活。

盐业经济的发展,拉井迎来了最为辉煌的日子,四方商贾云集,居民日益增多,由于它西距澜沧江仅17公里,温暖的江风顺拉井河谷而上,气候湿润宜人。除了街市的繁华,拉井周围还建起了玉皇阁、清静寺、龙王庙、三圣宫、川祖庙等庙宇,显示着汉文化向西的推进,俨然拉井已完成了城市化的进程。

20世纪80年代,随着金顶凤凰山铅锌矿的开发,而且拉井地方狭窄,又受滑坡、泥石流的影响,县里又决定把县城迁往金顶。于是,拉井迅速从它的顶峰上跌落下来,人口大量随着县城搬迁走了,使镇上显得很冷清,给人一种空荡荡的感觉。建筑也停留在了过去,镶着五角星的大礼堂和狭窄的街道,空荡荡的三层高的百货大楼,如果与现在的新县城金顶江头河对比的话,仿佛兰坪100多年的发展史就被凝固在拉井。

磨黑井

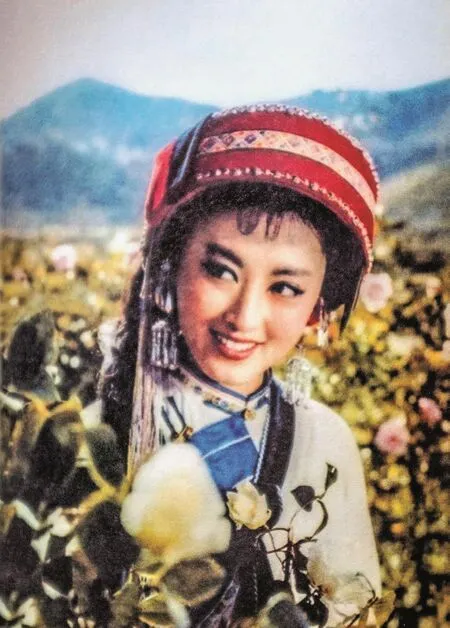

进入宁洱境内不久,从山上望下去,下面就是曾经辉煌一时的茶马古道上的磨黑镇,青瓦石路的古镇,视线里可能会邂逅了一种深沉和凝重。磨黑是傣语“磨革”的译音,“革”是采矿的意思,“磨”为产盐之地,是云南省四大著名盐矿之一,至今已有270多年的采盐历史。古镇以十字路口为界,分成东西南北四个方向建筑群,柴、米、油、盐、酱、醋、茶等各类日用品店铺散布路边。一方水土养一方美人,磨黑还是电影《五朵金花》《阿诗玛》的主演杨丽坤的故乡,因而有“美人故乡”之赞誉。

杨丽坤饰演的电影《阿诗玛》剧照

漫步街上,看着这些历经风雨洗礼的民居建筑、残存的古盐洞,能感受到盐矿带来的物质文明。盐被人们称为“白色金子”,在茶马古道上运销量最大的商品就是盐。百年来盐矿的发展为小镇带来了财富,使磨黑集市享誉四方。与此同时,一批批的商贩、乡绅慢慢涌现,学校、商号、茶楼、酒肆等文化设施和娱乐场所逐渐兴起,成为茶马古道上的新生事物。

镇上最为壮观的古宅是“走马转角楼”,在正午的阳光下走进深宅大院,仿佛走进一段深邃的历史卷轴里,回廊曲折,楼板蒙尘,踩踏在上面令人有些提心吊胆。“走马转角楼”占地面积1159平方米,为砖木结构的古典四合院,建筑和设计都是匠心独运,门楣、木格窗棂、石柱、檐角雕工精巧,均属一流,非一般人家能完成。正楼有三层,厢房及门楼各有两层,每一间房间、阁楼皆有门相通,不走走廊也能团团走遍,因此而得名“走马转角楼”。房子的主人是民国时期当地豪绅张孟希,曾兴办了磨黑中学,并花重金请来了当时昆明西南联大的国学大师刘文典授课。

杨丽坤是磨黑的骄傲,在中国的电影史上,至今没有谁能像杨丽坤一样,只演过两部电影,却在中国数亿观众的心中留下如此深刻的印象,她的辉煌永远被凝固在《阿诗玛》和《五朵金花》的银幕上。

杨丽坤于1942年出生在磨黑镇一户盐商家庭,当年所居住的杨家大院于2010年12月被翻新修缮,里面有杨丽坤大量珍贵图片和生前用过的实物,以及杨丽坤亲属、好友、同事等题写的缅怀诗文、书籍及评论文章,并设立了电影放映室,展播《五朵金花》和《阿诗玛》两部电影。

杨丽坤已经去世多年,随着时光推移,人们追星的心态不断“移情别恋”,但人们对杨丽坤的爱慕却始终如一,但凡路过杨丽坤故居的人们,都会立足沉思,缅怀古人,在故居内看上一遍《阿诗玛》《五朵金花》以表达一份深情,因为她留给我们太多美好的回忆。

香盐井

香盐井,顾名思义,因盐质优良而得名。香盐井所产锅盐杂质少,味道纯正,浸透能力强,氯化钠含量高,在1990年云南省食盐评比中“香盐锅盐”荣获了第二名。用锅盐腌制的咸菜、腊肉,色好味香,故被人们称为“香盐”,除了供应当地外,还远销缅甸、老挝、泰国等国家。

在普洱市的威远江两岸,是云南盐的富产区之一,有景东井、恩耕井、按板井、抱姆井、香盐井、益香井等众多古盐井,而香盐井就是其中之一。随着时代变迁,从前的盐井大多不复存在,云南四大盐厂之一的凤岗盐厂也于2006年关闭,仅剩香盐井还能正常开采,并且传承着传统古法手工制盐技艺。

香盐的傣语地名叫“卧弄”,意为有大盐井的地方。位于景谷县城南16公里,清雍正二年(1724年)在香盐附近芒窑,招商煎制方块盐。乾隆十六年(1751年)煎盐8471担(约504吨);嘉庆八年(1803年)额定煎盐9912担(约590吨);嘉庆十三年(1808年)移至香盐。道光七年(1827年)因卤水短缩,实煎盐8914担(约532吨)。后由私人集资开斜井采矿石。接矿后按投资多少分摊为60个制盐丁份,1.5个丁份享有一条灶的制盐权,按班轮流领取矿卤制盐,以矿卤含盐比例交盐领取薪本。

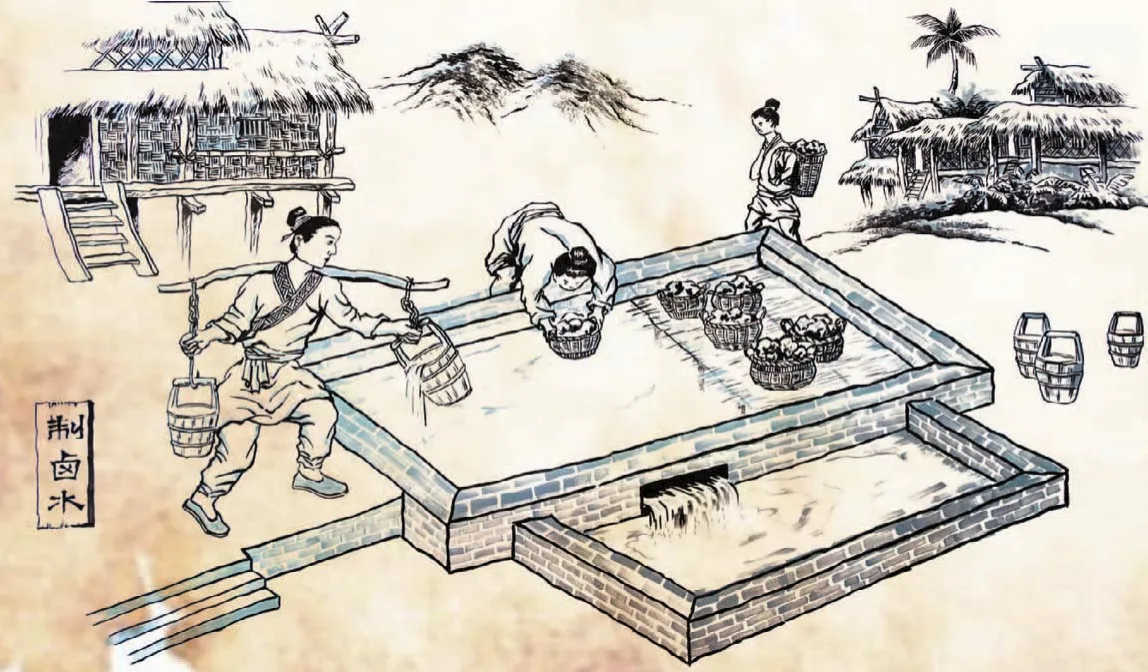

为了传承古老的盐文化,2020年,当地政府在古盐井遗址上,古法手工制盐体验馆建成。体验馆内,制作锅盐的两个大棚内盐灶整齐排布,灶台上结满了析出的盐晶。盐矿石在泡卤池浸泡后获得卤水,卤水沉淀、澄清后抽入铁锅,火熊熊烧起,卤水翻滚沸腾,慢慢起了盐沙。此时工人会把盐沙往后排的锅加满继续加热,前排锅则继续添加卤水不断生成盐沙,如此循环往复,最后取出成型的盐呈大锅形,即为“锅盐”。游客来到这里,可以看到这种古老的制盐工艺,甚至亲手制作“锅盐”。

到香盐井,除了体验古法制盐,更多的是感受这里的红色文化,接受党史学习教育。1949年,中国人民解放军与国民党军队,为了争夺这一片财富之地,曾经有过一场血与火的斗争。

李希哲,是香盐井世袭盐商,积累了巨量财富,担任了国民党景谷县县长,是当地封建地主阶级的代表人物,集景谷县党、政、军、帮会权力于一身。云南起义后,李希哲表面上装作自动“下野”,不过问政治,暗中则多次召集心腹亲信、被清算的地主恶霸、下台的乡保长、土匪头子等,密谋策划叛乱。此前,人民政府派驻香(盐)、益(香)、凤(岗)盐管会主任刘昆府对李希哲组织叛乱的阴谋已有所警觉,他组织盐矿警卫队加固防守,准备应对突发事件。鉴于刘昆府威信较高,军事指挥能力较强,又掌握着盐矿警卫队武装,是最难对付的一支力量。李希哲首先把罪恶的枪口对准了刘昆府和盐矿警卫队。1949年11月12日晚,李希哲以商量盐务为借口,将刘昆府诱骗到香盐井家中,软硬兼施胁迫刘昆府参加叛乱。刘昆府痛斥李希哲自取灭亡卑劣无耻的叛变行为。李希哲见拉拢无效,就采取极端残忍的手段将刘昆府杀害。杀害刘昆府后,李希哲立即进攻香益凤盐管会和香盐镇人民政府,围攻抓捕从县城前往碧安建政住宿在香盐镇的30多名民工团团员。除个别成功突围外,28名被俘民工团团员面对敌人血腥的枪口,肩并肩,手挽手,高唱《团结就是力量》,英勇就义于香盐井冬谷田。

思普地委和边纵九支队得知李希哲叛乱的消息后,立即研究制定了平叛的方案措施。一方面出示布告,表明平叛的决心、方针和政策,安定民心,同时令李希哲放下武器,停止杀人,缴械投降;另一方面成立联防指挥部,统一领导和指挥这一地区的平叛斗争。至1949年12月15日深夜,李希哲带着家眷心腹及部属仓皇出逃,妄图从澜沧江那招渡口逃往临沧,剿匪部队在澜沧江边设伏,基本歼灭叛匪。至此,景谷县平叛战斗结束。

盐井,不仅是财富的奥区,也是历朝历代争夺的重点。在香盐井,缅怀革命先烈的同时,我们也可以看到,盐井财富背后的斗争,也是盐井文化中的一抹红色。