兰州市寺儿沟泥石流物源特征及其危险性分析

2023-01-09马思琦杨为民张春山渠敬凯万飞鹏唐海兵

马思琦杨为民张春山渠敬凯万飞鹏唐海兵

1.中国地质科学院地质力学研究所,北京 100081;

2.自然资源部活动构造与地质安全重点实验室,北京 100081;

3.中国地质调查局新构造与地壳稳定性研究中心,北京 100081;

4.中国地质大学(北京),北京 100083

0 引言

寺儿沟流域位于甘肃省兰州市西固区南部山区,历史上曾多次暴发泥石流,尤以1964年泥石流规模最大,体积达17×104m3,造成人民生命财产的巨大损失。西固区位于兰州市西侧,区内地质构造较为复杂,新构造运动强烈,地质灾害特别是泥石流灾害发育(王伟,2007),严重威胁西固城区安全。物源是泥石流形成的充分条件(张杰坤,1994;费祥俊和舒安平,2004),其决定了泥石流冲出规模和灾害威胁范围(余斌和唐川,2016)。目前对于泥石流物源的研究主要集中在对其动、静储量的分类描述和计算,如可移动固体物质(杨顺,2014)、动储量(蒋忠信,1994)、有效固体物质(李朝安,2004)等一系列定义。现有泥石流物源计算多采用预测模型,如灰色模型(李秀珍等,2007)、多元回归模型(栗海军等,2021)、图解法(乔建平等,2012)和因子分析法(邓玖林,2018)等方法。国内著名的蒋家沟泥石流等均有相关的物源计算公式(王喜安等,2020),泥石流灾害防治工程勘察规范(DZ/T0220-2006)中也明确规定了雨洪法等泥石流物源计算方法。故泥石流物源计算方法存在多样性,尚未固定统一(潘华利等,2020),因而,基于物源的泥石流危险性和影响范围评价不一。

不同地区泥石流具有不同的物源特征和补给方式,黄土地区以小型沟谷型黏性泥流为主(金凌燕,2004),在水-力耦合作用下常形成黄土湿陷变形-地裂缝-崩塌滑坡-泥石流灾害链(彭建兵等,2014)。崩塌、滑坡为泥石流提供了主要物源(Guo et al.,2020),而地震是黄土地区崩塌、滑坡主要诱发因素之一(李为乐等,2013;张铎等,2013;Domènech et al.,2019),当ML(震级)≥4.0时,便可触发地震滑坡(Keefer,1984)。兰州地区位于陇西黄土高原,区内崩滑流发育,物源丰富,泥石流灾害频发,且均为暴雨型泥石流(Liu et al.,2001),以往的研究工作多集中于泥石流区域性的危险评价(刘兴荣,2016;牛全福等,2019);而针对泥石流物源特征及单沟危险性的研究较少(鲁得方和魏玉涛,2015;窦晓东,2020)。文章基于遥感解译和野外调查,研究兰州市西固区寺儿沟的物源特征及影响因素,采用GIS空间分析计算寺儿沟流域物源静储量,通过FLO-2D数值模拟分析临界降雨条件下寺儿沟泥石流危险性并估算一次性最大冲出量,以期为寺儿沟泥石流的防灾减灾提供技术支撑。

1 地质环境背景

寺儿沟流域地处青藏高原东北缘向陇西黄土高原过渡地带,大地构造上处于祁连山构造带与秦岭造山带交汇区,南邻秦岭褶皱带,北接祁连褶皱带,由多个隆起和断陷盆地组成。区内褶皱、断裂构造发育,兰州-马衔山断裂带西端的咸水沟断裂斜穿寺儿沟流域。区内地层自元古界震旦系(Z)至第四系(Q)均有不同程度分布。寺儿沟流域出露地层岩性为白垩系下统河口群(K1hk)砂砾岩、新近系咸水河组(N1x)砂质泥岩、上更新统马兰组()黄土、中更新统(Q2)、下更新统(Q1)(图1)。

寺儿沟流域位于青藏高原东北部地震区的天水-兰州-河西走廊地震带,地震烈度为Ⅷ度,历史地震活动频繁。自1108年至2020年,共发生过5次7.0级以上强震,12次6.0级以上地震,这些地震均诱发极震区发生了大量滑坡、崩塌、坡面流(秦宇龙等,2021)。其中,对兰州及周边地区影响最大的是1125年兰州7.0级地震,导致兰州市南部山区大量滑坡发生(袁道阳等,2002)。此外,受1920年海原8.5级地震影响,区内部分滑坡复活。

兰州市西固区地势南高北低,呈剥蚀-侵蚀黄土丘陵、侵蚀-堆积河谷平原和侵蚀-构造中低山地貌。南部为中低山,海拔2500~2820 m;中部为黄河谷地,海拔1520 m左右;北部为黄土丘陵,海拔多在2800 m左右。兰州市属温带半干旱气候。据气象资料统计,区内多年平均降水量为300~600 mm,多集中于7—9三个月,最大日降雨量为96.8 mm,小时最大降雨量为52.0 mm,10分钟最大降雨量为18.6 mm。

2 寺儿沟泥石流概况

2.1 泥石流暴发历史

据县市地方志及地质灾害区划报告,兰州市城关区、七里河区、西固区南部山区泥石流沟发育,历史上曾发生过多次泥石流灾害。寺儿沟泥石流活动也表现出相似的特点,该沟曾在1951年8月、1964年6月12日、19日和7月20日、1978年8月、2010年5月29日暴发过泥石流。其中以1964年7月20日暴发的泥石流规模最大,危害最为严重,造成200余人伤亡,铁路交通中断。有记录泥石流暴发的降雨事件分别为1951年8月18小时为76.8 mm,1964年7月5小时为53 mm,1964年7月20日4小时为150 mm,1978年8月3小时为90 mm(Liu et al.,2001)。

兰州市南部山区泥石流沟道内物源充足,在降雨条件下易暴发泥石流。造成区内泥石流多发的原因是流域内崩塌、滑坡发育;如70年代至80年代,西固区金沟乡长湾村曾多次发生滑坡,滑坡体方量可达2.3×104m3,导致沟道堵塞,形成堰塞坝,坝体溃决暴发泥石流。由于兰州市南部山区各泥石流流域环境地质条件基本相同,因而各泥石流沟的物源条件相似。

2.2 寺儿沟泥石流性质

寺儿沟位于西固区寺儿沟村,属黄河右岸一级支沟,其流域面积29.51 km2,长度6400 m,流域最大高程2614 m,沟口高程1615 m,高差999 m,沟谷纵坡降99‰,流向320°~350°。寺儿沟流域狭长,形成区由两条近平行冲沟组成。寺儿沟沟口至主河段堆积扇较完整,扇长1170 m,扇径1540 m,扩散角45°,面积0.94 km2。泥石流冲出沟口后,堆积于黄河右岸,挤压黄河主河道(图2a)。从沟道堆积物来看,流域范围内局部出露有白垩系砂砾岩、新近系泥岩,沟道堆积以次生黄土为主,滑坡为其主要来源(图2b、2c),亦可见少量大块砂砾岩(图2d)。在流通区宽阔处采取新发泥石流堆积物样品,进行颗粒分析试验,结果显示寺儿沟泥石流以黏性泥流为主,密度为2.02 g/cm3,危害方式为冲刷、淤埋高铁桥墩(图2e、2f)。

图2 寺儿沟流域泥石流特征Fig.2 Characteristics of the debris flows in the Siergou watershed

据地质灾害区划报告及已有资料显示(Liu et al.,2001),寺儿沟曾多次暴发泥石流,相邻泥石流事件时间间隔13~32年。但自1964年以来,寺儿沟未再发生大规模泥石流,这从流通区沟道内植被生长茂盛和排导槽多年未遭侵蚀冲刷可证实(图2g)。其原因一方面与研究区内干旱少雨有关,另一方面与区内多年来未遭遇极端事件(极端天气或强震等)有关。以上表明寺儿沟泥石流为低频泥石流,目前活动性不强,处于衰退期。

3 寺儿沟泥石流物源特征

3.1 物源类型

泥石流物源包括参与泥石流活动的沟道内物源、坡面侵蚀及崩滑体等(马超等,2013)。根据野外调查,寺儿沟流域内物源可分为坡面型物源、崩滑型物源、沟道型物源、人为型物源共4种。

(1)坡面型物源

坡面型物源是指由坡面侵蚀或冲沟侵蚀所形成,呈面状分布的泥石流物源。该类物源表现为沟岸堆积和斜坡侵蚀。寺儿沟流域内出露第四系黄土、白垩系砂砾岩及新近系泥岩,在地震或降雨作用下砂泥岩斜坡体结构变得松散,产生崩塌、滑坡、坡面流,坡面堆积物受流水侵蚀形成坡面型物源。降雨也会使斜坡岩土体软化,易发生坡面侵蚀。

(2)崩滑型物源

寺儿沟流域崩滑型物源主要来自形成区下游岸坡大量发育的崩塌、滑坡(图2a、2c,图3)。流域内崩塌主要发生在K1厚层状砂砾岩和新近系砂泥岩(图2a、3b)中,因节理裂隙发育,易形成高陡危岩体所致(图4a、4b)。而滑坡则由降雨或地震诱发。受历史强震作用,寺儿沟流域形成区下游和流通区上游沟谷岸坡发育数个大型地震滑坡,并且在东支沟左岸及主沟形成区下游左岸发育滑坡群(图4c)。这些滑坡下滑后堆积于沟道和岸坡中下部,构成崩滑型物源。其后,在遭受强降雨或连阴雨时,堆积在岸坡中下部的滑坡体易复活,重新失稳下滑,形成降雨型滑坡。相比于地震滑坡,降雨滑坡受沟道流水侵蚀坡脚,一般发生于地震滑坡体前缘或下部,相比于地震滑坡,降雨滑坡规模小但数量多,成为泥石流发生时物源的主要补给方式。

图3 寺儿沟流域形成区下游及流通区沟谷不同位置地质剖面图Fig.3 Geological profiles of different locations in the downstream formation area and the circulation area

图4 寺儿沟流域物源类型及崩滑体分布Fig.4 Source types and distribution of slumped masses in the Siergou watershed

(3)沟道型物源

坡面侵蚀的固体物质和崩滑流灾害体搬运至沟道堆积,成为沟道型物源(图4d)。寺儿沟形成区及流通区上游沟谷断面呈Ⅴ型,泥石流起动时沟底侵蚀作用和侧蚀作用较强,沟道堆积物受到冲刷揭底,坡脚堆积物受侧蚀作用汇入泥石流。结合野外勘测,在GIS平台上测得寺儿沟流域形成区面积约32800 m2,沟道堆积物平均厚度取3 m;流通区面积约5670 m2,沟道堆积物平均厚度取2 m,计算得出沟道型物源静储量(表2)。

(4)人为型物源

此类物源主要是人类工程活动产生的废弃物和垃圾等。寺儿沟流域人为型物源主要是流域内村民随意丢弃的生活垃圾、工程施工过程产生的弃渣。其中生活垃圾量很小,可忽略不计。而弃渣位于铁路桥上游寺儿沟孔家营—东坪隧道口南侧左岸,为兰西铁路建设时开挖隧道的废弃物,规模大小为200 m×40 m×20 m。当发生大规模泥石流时,这些弃渣遭泥石流侵蚀,可启动成为泥石流物源补给(图4e)。

3.2 流域范围内物源丰富,静储量大

物源类型不同,其储量计算方法不一。各类物源静储量一般是通过遥感解译,结合野外验证实测后,在GIS平台上计算得出。

3.2.1 坡面型物源静储量

坡面型物源静储量大小取决于地层岩性和坡度。岩性越软弱,沟谷坡度越大,坡面侵蚀程度越高,则坡面物源供给量越大。寺儿沟流域内地层岩性为白垩系砂砾岩和第四系黄土,斜坡坡度变化在7°~55°范围,在遭受雨水侵蚀时,二者对坡面侵蚀深度的影响大致相同。采用GIS空间分析,将地层岩性与斜坡坡度加权叠加,得出寺儿沟流域坡面侵蚀深度图(图5),由表2坡面侵蚀型物源计算可得,物源储量约为2908.31×104m3。

图5 寺儿沟流域坡面侵蚀深度分布图Fig.5 Maps showing the slope erosion-depth in the Siergou watershed

3.2.2 崩滑型物源静储量

崩滑型物源是寺儿沟泥石流的主要物源之一,它决定了泥石流发生时一次性最大冲出量的多少,因而决定了泥石流的规模。寺儿沟崩滑型物源由以下3部分组成。

(1)地震滑坡:在寺儿沟形成区中下游,主沟左岸和东支沟滑坡群规模大,均为高位滑坡,系历史地震滑坡,滑坡残留体体积见表1,袁道阳等(2002)的研究结果也证实了这些滑坡系1125年兰州南7.0级地震诱发形成(图6)。地震滑坡下滑后,滑坡体一部分冲入沟谷堆积于沟道,成为泥石流物源;而部分滑坡体仍停留在滑床之上,成为未来泥石流发生的潜在物源。

图6 兰州南部山区地震滑坡分布图(据袁道阳等,2002修改)Fig.6 Seismic landslide distribution map in the southern mountainous area of Lanzhou (modified from Yuan et al.,2002)

(2)降雨滑坡:此类物源均位于沟谷岸坡中下部或坡脚处,系沟谷水流冲刷坡脚坡体失稳形成,或部分老滑坡体受降雨诱发重新复活(表1)。

将地震滑坡和降雨滑坡一起绘于图7中,可见地震滑坡体积远大于降雨滑坡体积;而降雨滑坡虽然体积小,但数量多,因受降雨诱发易失稳下滑,滑坡体堆积在沟道内成为泥石流物源。

图7 寺儿沟流域不同类型滑坡残留体物源体积Fig.7 Volume of landslide residues of different types in the Siergou watershed

(3)崩塌危岩体:这类物源在冲沟内分布较少,主要是白垩系砂砾岩危岩体崩塌形成。白垩系地层呈缓倾斜,砂砾岩层一般发育两组剪节理,岩层产状90°∠38°,节理产状15°∠88°,卸荷裂隙产状285°∠64°,在冲沟岸坡形成危岩体。受层面及节理面控制,易发生崩塌或落石,零星分布于白垩系基岩裸露区(图4a、4b)。白垩系砂砾岩层厚大,坚硬耐风化,崩塌后成大块石堆积于沟道,成为增加寺儿沟泥石流破坏力的主要固体物质。

在遥感解译的基础上,对流域内所有的崩滑体进行了实测(表1)。由表1可知,崩塌危岩体体积约为114×104m3,滑坡体体积约为3351.84×104m3。表明流域范围内现存崩滑型物源静储量仍处于较高水平。根据各类物源静储量统计结果(表2)可知,寺儿沟流域内现存物源静储量以崩滑型物源和坡面型物源为主,总的静储量达6401.12×104m3。

表1 寺儿沟流域崩滑体物源静储量表(表中滑坡编号见图4c)Table 1 Static reserves of slumped masses in the Siergou watershed (corresponding landslide numbers are shown in Fig.4c)

3.3 泥石流物源补给方式

泥石流起动后,流体沿途侵蚀、铲刮沟道,侧蚀沟道,从而不断增加泥石流的规模,各类物源对泥石流的补给方式不一。由土壤侵蚀强度分级标准及文献(杨俊,2015;胡春宏和张晓明,2020)可知,黄土地区坡面侵蚀量一般取0.0037~0.0059 m,由此可以得出,坡面侵蚀型物源静储量虽然大(表2),但坡面侵蚀产生的物源补给量小。沟道型物源结构松散,在泥石流运动过程中由于底蚀可全部参与补给。人工堆积物源量小不易起动。故寺儿沟泥石流以崩滑型物源补给为主。

表2 寺儿沟流域物源静储量统计Table 2 Static reserves of material sources in the Siergou watershed

寺儿沟泥石流在起动下泄过程中,坡面型、沟道型、人为型物源变化量不大,而崩滑型物源变化的可能性最大。因为,当流域遭受强震或强降雨时,泥石流起动前或正在起动时,崩塌、滑坡均可大规模发生或群发,引起崩滑型物源的大幅度增加,从而导致泥石流补给物源量的骤增,即一次性最大冲出量的大幅增加。相应地,泥石流规模增大,危险性增高。

3.4 流域物源主要影响因素

地震、断裂构造、地形地貌、地层岩性、土层结构和水文地质条件都会通过影响黄土滑坡的发育来对泥石流产生一定控制作用(彭建兵等,2020;孙显辰等,2020;颜灵勇等,2021;胡胜等,2021)。野外调查表明,降雨、坡度、地层岩性等是寺儿沟流域物源供给的主要影响因素。

一般,雨强越大,则雨水侵蚀搬运的能力越强。流域坡度越大,降雨时水动力越强,坡面易侵蚀,斜坡岩土体稳定性越低,易发生崩塌、滑坡和坡面流,从而增加泥石流物源量。降雨与坡度的耦合作用对寺儿沟泥石流物源的影响体现在:一方面对坡面型物源的影响上,降雨量、坡度越大,坡面侵蚀程度越高,水流搬运至沟道的固体物质量越大;另一方面导致寺儿沟流域内已有的地震滑坡及不稳定坡体失稳,形成崩滑型和沟道型物源。

寺儿沟流域出露白垩系、新近系和第四系地层。白垩系、新近系砂泥岩区抗侵蚀能力强,在强震或强降雨条件下,沟谷岸坡陡峭区易发生崩塌,产生崩滑型物源;而第四系黄土和松散坡积层因结构松散易于被侵蚀,故主要提供坡面型物源。

4 寺儿沟泥石流危险性分析及一次性最大冲出量

4.1 模拟工况与计算参数设定

单沟泥石流危险区一般可通过历史泥石流的回访和调查来确定,也可由经验公式或数据模拟方法预测泥石流危险区范围,从而估算设定工况下的一次性冲出量。FLO-2D可用来模拟沟谷型小流域泥石流的运动和堆积过程(Lin et al., 2005;Bertolo and Wieczorek, 2005;Wu et al., 2013),模拟泥石流流动与堆积影响因素(梁鸿熙等,2016),进行单沟泥石流危险性分析(吴季寰等,2022;张浩韦等,2022),科学预报泥石流危害范围。文中采用FLO-2D软件模拟分析不同工况下寺儿沟泥石流的危险性。

根据兰州市西固区地质灾害区划报告以及兰州市1952年至2019年降雨资料,确定区内泥石流暴发临界小时雨强约为30 mm。选取小时降雨量30 mm作为临界降雨条件,模拟计算临界降雨条件下寺儿沟泥石流危险性。

计算所需参数设置如下。

①重度:根据现场实测结果,寺儿沟泥石流重度γ为19.8 kN/m3。

②层流阻滞系数:参考已有研究成果,用工程地质类比法,取层流阻滞系数K=1000。

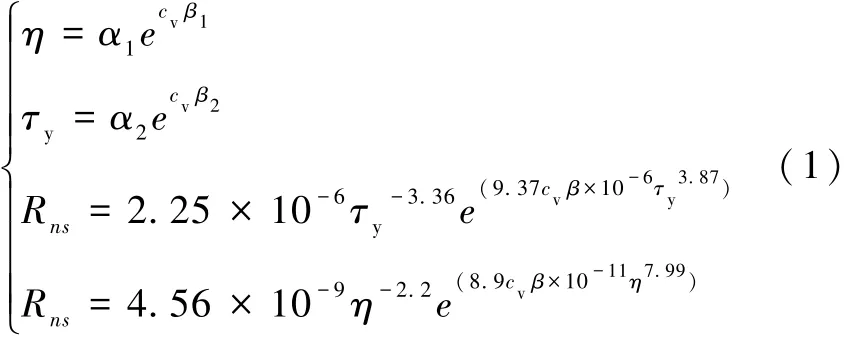

③屈服应力及粘滞系数:根据泥砂比-体积浓度-流变参数关系式(1)得出[α1、α2、β1、β2]为[0.000247,0.03,15.48,14.42],由 公 式(2)(3)确定屈服应力τy及粘滞系数η。其中,体积浓度cv(=0.45)和经验系数α1、α2、β1、β2一般可通过实验或查FLO-2D使用手册获得。

泥砂比-体积浓度-流变参数关系式:

屈服应力τy与体积浓度cv的关系:

粘滞系数η与体积浓度的关系:

④曼宁粗糙系数:参考统一阻力糙率系数计算方式(王裕宜等,2003)及FLO-2D使用手册建议值,结合实际调查,设定沟道及坡面曼宁系数n分别为0.20、0.25。

⑤集水点及泥石流流量过程曲线:集水点取支沟和主沟滑坡群处及沟口位置(图2),根据降雨条件得到泥石流流量过程曲线如图8。

图8 寺儿沟泥石流流量过程曲线Fig.8 Hydrograph of debris flows in Siergou

⑥泥石流流体土石比重:采用经验系数法,当泥石流流体固体物质主要为黏土,土石比重取2.75。

4.2 模拟结果分析

(1)危险性分析

由危险性模拟结果(图9)可知,寺儿沟虽为衰退期泥石流,但在临界降雨条件下,仍会暴发泥石流,对兰西高铁、环城高速桥墩及沟道内建筑物造成极大威胁。参考唐川等(1994)提出的泥石流危险性分区划分标准,确定寺儿沟泥石流高危险区面积约12024 m2,中危险区面积约3996 m2,低危险区面积约10188 m2。表明临界降雨条件下,寺儿沟泥石流仍具较高危险性,其中高危险区位于形成区下游沟道转弯处和流通区上游沟道,高铁、高速桥墩路基均处于高危险区,该区域泥石流流速最高可达4.5 m/s,泥石流可冲刷侵蚀桥墩,造成桥墩损伤(图9a)。由于寺儿沟沟道长,流通区沟道形态呈宽V形或U形谷,故泥石流多堆积在流通区沟道宽缓区段,对沟口西固城区及主河黄河的影响小。

(2)临界降雨条件下一次性最大冲出量

由临界降雨条件下泥石流的泥深分布可估算泥石流发生时的一次性最大冲出量(图9b)。结合图9a,确定寺儿沟形成区下游至流通区上游段,即崩滑高发区沟道泥石流流速较高,可达2.4 m/s。计算得临界降雨条件下寺儿沟泥石流一次最大冲出量约为110×104m3。通过临界降雨条件下一次最大冲出量可推断出各部分物源参与泥石流运动的量,沟道堆积物结构松散,在冲刷作用下可全部启动,一次性最大冲出量为10.97×104m3。人工堆积物可忽略。临界降雨条件下,寺儿沟流域坡面侵蚀深度取0.0045 m,一次性最大冲出量为173.12 m3。由此可以看出,崩滑体为寺儿沟泥石流提供了大部分物源,临界降雨条件下一次性最大冲出量可达近110×104m3。寺儿沟现存静储量达6401.12×104m3,可知在临界降雨条件下,该冲沟仍有大量物源未起动下泄。若遭遇极端降雨,则可暴发更大规模泥石流。

图9 临界降雨条件下寺儿沟泥石流危险性计算结果Fig.9 Risk assessment for the debris flows in Siergou under critical rainfall condition

5 结论

(1)寺儿沟历史上曾多次暴发泥石流,相邻泥石流暴发的时间间隔大于10年。该泥石流以黏性泥流为主,表现为低频活动,目前活动性弱,处于衰退期。

(2)寺儿沟流域内物源丰富,可分为坡面型物源、崩滑型物源、沟道型物源和人为型物源共4类。其中坡面型和沟道型物源储量大,但崩滑型物源、沟道型物源控制了泥石流的暴发规模。而一次性冲出量的大小主要取决于泥石流起动时或起动前崩滑体的发育程度,崩滑体愈发育,物源补给愈充分,一次性冲出量越大,泥石流规模越大。寺儿沟泥石流起动时,以崩滑型物源、沟道型物源补给为主。

(3)在临界降雨条件下,寺儿沟将会暴发泥石流。由于流域范围崩塌、滑坡集中分布以及沟道纵坡降的控制,泥石流中—高危险区集中于流通区,严重威胁兰西高铁、环城高速等安全运营。

(4)寺儿沟泥石流在临界降雨条件下一次最大冲出量约为110×104m3,大大低于流域内崩滑型物源等动储量,远低于流域内物源总的静储量。表明寺儿沟仍存在大规模泥石流暴发的风险。

当遭遇极端强降雨时,寺儿沟将暴发更大规模泥石流。因而,进一步研究不同降雨概率条件下寺儿沟泥石流的危险性,对寺儿沟乃至兰州市南部山区泥石流的防灾减灾很有必要。