中医辨证治疗不同证型消化性溃疡的临床效果观察

2023-01-08刘宁

刘 宁

(庆阳市西峰区人民医院,甘肃 庆阳 745000)

消化性溃疡在消化内科疾病中很普遍,也是多发病。十二指肠球部及胃溃疡是最为常见的消化性溃疡类型,任何年龄阶段的人群都可能发生该病。消化性溃疡有极大的危害,常见的如胃穿孔、上消化道出血,严重的可诱发恶性病变。西医治疗以质子泵抑制剂、H2受体阻滞剂和胃黏膜保护剂为主,但年老体弱患者、复发性溃疡、巨大溃疡患者经西药治疗后可能会存在耐受性、副反应明显、酸反跳等。中医药在消化性溃疡的治疗中具有重要作用,其具有价格低廉、副作用小、标本兼治等诸多优势[1]。中医思想强调辨证论治,对不同证型的消化性溃疡实施针对性治疗,但当前还比较缺乏关于不同消化性溃疡中医辨证治疗疗效的比较。本次围绕消化性溃疡中医辨证治疗有关内容予以分析,详细如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

经医院伦理委员会批准后,2020年1月—2021年1月收治的120例消化性溃疡患者为研究对象,其中男78例、女42例;年龄:28~68岁,平均年龄(45.65±3.35)岁;病程时间:0.5~3.5年,平均病程时间(2.85±0.35)年。对患者进行中医辨证,分为脾虚血瘀型(20例)、脾胃虚寒型(25例)、肝胃不和型(50例)、胃阴不足型(25例)。4组患者的一般资料比较,P>0.05。

纳入标准:①综合临床各项检查符合消化性溃疡诊断标准;②无本研究所用中药方剂禁忌;③认知功能良好;④能够配合临床治疗;⑤患者以及家属如实知晓本课题内容并自愿参与。

排除标准:①具有手术治疗指证;②合并胃癌或者是其他恶性肿瘤,预期生存周期<3个月。

1.2 方法

1.2.1 肝胃不和型

肝胃不和型患者证见胃脘部疼痛,疼痛性质为隐痛或胀痛,疼痛时常波及后背或胸胁,患者多伴有饮食减少、泛酸及嗳气等症状,当患者的心理压力较大或情绪波动较大时症状时常加重,患者的舌苔薄黄或者薄白,脉沉弦[2-3]。对此类患者以止痛理气、和胃舒肝为治疗原则,给予柴胡疏肝散加减治疗。基本方包括芍药10 g,川楝子9 g,柴胡10 g,炙甘草6 g,枳壳9 g,香附6 g。随证加减:对恶心反胃的患者加代赭石20 g、半夏10 g、生姜10 g;对腹胀尤甚的患者,加广木香、陈皮各10 g,砂仁9 g;对疼痛尤甚的患者,增加乌药、元胡各10 g;对食滞嗳气的患者加莱菔子、麦芽、神曲各20 g;对吐酸尤甚的患者,加瓦楞子、乌贼骨各15 g。

1.2.2 脾胃虚寒型

此类患者证见胃脘疼痛,疼痛性质为隐痛,空腹时疼痛感明显,进食后疼痛缓解,喜热饮食,喜暖喜按,神疲乏力,四肢不温,大便溏薄,舌淡苔白润,脉沉迟无力或细[4]。对此类患者进行治疗时,按照温中健脾的方法进行治疗,给予黄芪建中汤加减治疗。基本方:黄芪20 g,木香6 g,炙甘草9 g,白芍15 g,桂枝9 g,大枣3枚。随证加减:对中气下陷的患者,增加柴胡15 g,枳壳12,升麻6 g;对呕吐的患者增加吴茱萸6 g;对泛吐清水较多的患者增加陈皮15 g,茯苓、半夏各9 g;对泛酸的患者加入煅牡蛎6 g,海螵蛸6 g,煅瓦楞6 g。

1.2.3 胃阴不足型

此类患者证见胃脘疼痛,疼痛性质为灼痛或隐痛,部分患者嘈杂,部分患者饥饿时缺乏食欲,心烦不眠,大便干结,口唇干燥,舌质红,少苔、无苔或少津,脉细数[5]。对此类患者治疗以应当给予养阴益胃的治疗方法,给予麦门冬汤加减治疗。基本方:梗米18 g,玉竹15 g,党参、麦门冬12 g,沙参、石斛各9 g,大枣3枚,甘草3 g。随证加减治疗:对大便干结的患者,增加火麻仁、瓜蒌仁各15 g;对胃脘痛、胃脘胀明显的患者,增加玫瑰花、佛手花、川朴花各9 g;对胃脘嘈杂、口干舌燥的患者,加山楂、乌梅各12 g。

1.2.4 脾虚血瘀型

此类患者证见胃脘疼痛,疼痛位置固定,疼痛性质为刺痛,餐后疼痛感加剧,按压则疼痛感进一步加剧,部分患者可见呕血,患者舌质紫暗,存在瘀斑,脉弦或涩;实证出血来势急骤,患者舌红苔黄,脉弦数有力[6]。对此类患者进行治疗时,以理气止痛、化瘀通络为治疗原则,治疗时给予丹参饮合失笑散加减治疗。基本方:丹参15 g,白芍、赤芍、五灵脂各12 g,当归、檀香、木香、生薄黄、(色)元胡各9 g,砂仁、甘草各6 g。随证加减治疗:当患者大便色黑时,加乌贼骨12 g,炮姜炭、地榆岩各9 g。4组均持续用药3个月。

1.3 观察指标与评价标准

观察4组患者的总有效率、生活质量评分及复发率。

总有效率:结合患者治疗前后的症状、体征、中医证候积分及内镜检查结果评估疗效。当治疗后患者的症状体征明显改善或消失,证候积分减少超过70%,且内镜检查显示溃疡基本消失,溃疡无痕迹愈合或疤痕愈合时,判断为显效;当治疗后患者的症状体征有好转,证候积分减少超过30%,且内镜检查显示溃疡面积缩小超过50%时判断有效;当未达到上述标准时判断无效。显效率、有效率数据均纳入总有效率。

采用生存质量测定量表简表(QOL-BREF)从生理、心理、社会关系及环境四个维度评估患者的生活质量,各领域得分越高则说明患者的生活质量越好。

观察复发率。

1.4 统计学处理

采用SPSS 26.0统计软件进行分析处理,符合正态分布的计量资料用()表示,多组间以单因素方差检验,组间采用独立t检验,计数资料用%表示,采用卡方检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 治疗效果

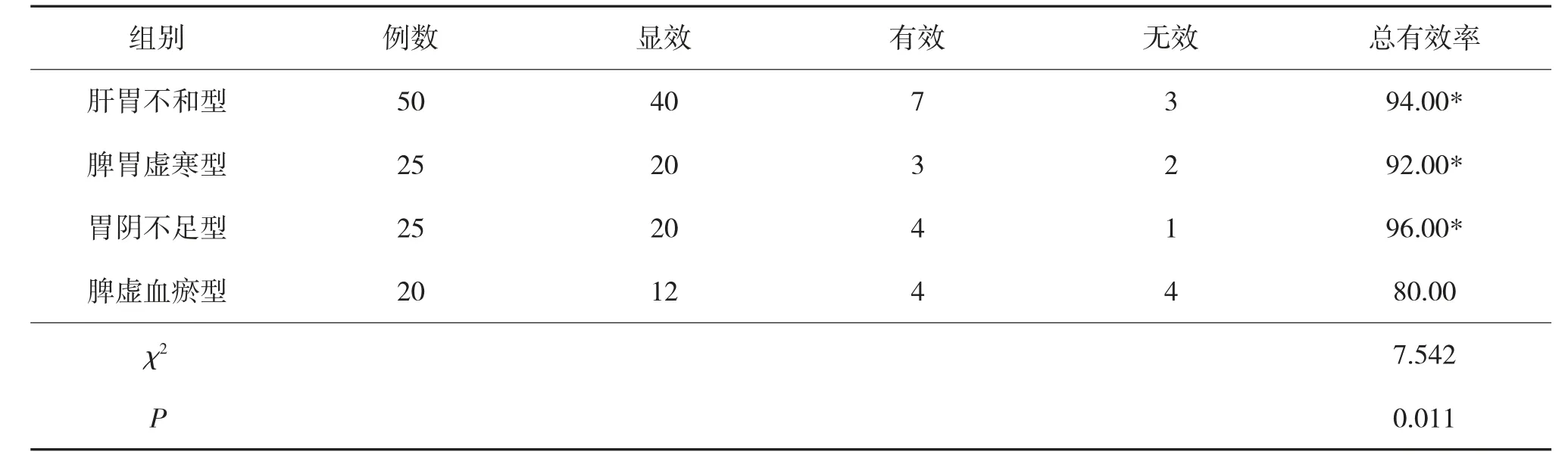

肝胃不和型、脾胃虚寒型、胃阴不足型患者临床疗效数值相当,均优于脾虚血瘀型患者,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 比较4组总有效率 例(%)

2.2 生存质量评分

肝胃不和型、脾胃虚寒型、胃阴不足型患者生存质量评分数值相当,均优于脾虚血瘀型患者,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 比较4组生存质量评分(,分)

表2 比较4组生存质量评分(,分)

注:与脾虚血瘀型相比较,*P<0.05

2.3 复发率

肝胃不和型复发率2.00%、脾胃虚寒型复发率0、胃阴不足型患者复发率4.00%,均低于脾虚血瘀型患者20.00%复发率,差异有统计学意义(P<0.05)。

3 讨论

消化性溃疡在西医学中主要通过抑酸、保护胃粘膜、根除幽门螺杆菌药物、抗感染等方法予以治疗,能够帮助患者改善症状,但是治疗不彻底,患者容易出现复发,造成短时间内重复入院率较高。部分消化性溃疡患者在四联疗法治疗中还存在不良反应,造成患者出现中断治疗,影响总体疗效。中西医结合治疗理念的发展使得中医学在消化性溃疡治疗方面得到重要应用。

根据中医理论研究与古代医学典籍记录,中医学中没有消化性溃疡,西医中的消化性溃疡对应中医学中的“胃脘痛”“痞证”等。与此同时,中医在疾病治疗方面强调辨证论治,即根据不同患者辨证分型及其对应的具体病因,灵活采取相关药物帮助患者调理,使得患者治疗更加彻底。各类证候之间,常相互关联和影响,因此应结合病情注意观察分析,抓住重点灵活地进行辨证论治能够取得理想的疗效[7-8]。

中医治疗消化性溃疡时,治疗的关键在于分清标本虚实,通常而言实热证多见于疾病早期,虚寒证多见于久病的患者,病程更长的则可见虚实夹杂或血瘀证。消化性溃疡患者最常见的中医证型是肝胃不和型,这一证型在疾病早期常见。胃阴不足型消化性溃疡时常受到情志因素的影响而引起发病,患者胃脘胀痛明显,病偏于实,治疗时应当给予对肝、胃进行同时治疗,治胃宜通,治肝宜散,用药时少用补气壅滞的药物,要以轻疏缓柔为指导思想。脾胃虚寒型多为久病或先天不足引起脾胃亏虚而引起,治疗时应当以温中健脾为治疗思想,对胃阴不足的应当给予养阴益胃的治疗方法[9-10]。脾虚血瘀患者久治不愈,而久病多淤,脉络受淤血阻塞引起气血运行补偿而引起该病,对此类患者治疗时应当给予理气止痛、化瘀通络的治疗方法[11]。

生存质量是个体对心理安定感、对将来期待、满足感、兴趣及闲暇、家庭关系和工作及对疾病的态度等的综合评价,通过综合评价能形成对患者生存质量的客观认识。因此,生存质量在评价临床疗效方面具有重要作用。本次研究结果显示4种证型的消化性溃疡患者经治疗后,患者的总体疗效比较理想,但不同证型患者的疗效存在一定差异,肝胃不和型、脾胃虚寒型、胃阴不足型患者临床疗效、生活质量及复发率基本相仿,但3种证型的总有效率均高于脾虚血瘀型的总有效率,治疗后生活质量评分均高于脾虚血瘀型的生活质量评分,复发率也均更低。无论消化性溃疡患者证型如何,久病皆可入络而引起淤血阻滞经络,治疗时应当给予理气止痛、化瘀通络的治疗方法,温阳后天之本,恢复脏腑功能,调畅全身气机,从而让淤消新生,邪祛血止。本虚标实之证治疗时都较为困难,因此对脾虚血瘀型治疗时或许需要更久的时间。

中医治疗消化性溃疡时要考虑清热解毒、益气活血燥湿等诸多方面,因为胃肠反酸的同时,还往往夹有湿热、血瘀、气虚之证,每个人的体质不同,环境不同,都会影响到中医的疗效,这正是个体化治疗的精髓。

综上所述,辨证施治治疗消化性溃疡的临床疗效良好,中医证型不同会影响疗效,肝胃不和型、脾胃虚寒型、胃阴不足型的临床疗效普遍良好,脾虚血瘀型的临床疗效稍差。