以“补脾强肾”为主的特定穴推拿对脑性瘫痪患儿脑血流状态的影响

2023-01-05谭龙泽刘春雷王跑球罗伟黄超

谭龙泽,刘春雷,王跑球,罗伟,黄超

小儿脑性瘫痪(简称脑瘫)是以中枢性运动障碍、活动受限及姿势异常为主的一组综合征,一般是由于出生前到出生后1个月各种因素导致的脑发育异常或者非进展性脑损伤,调查显示我国脑瘫患儿已在600万以上,因脑神经细胞再生困难,故致残率居高不下,家庭、社会经济负担沉重[1]。我国针对小儿脑瘫的治疗技术日益精湛,西医主要以药物及多种早期康复干预为主,中医以推拿、针灸及其他中医外治法为主,辅以中药治疗,能有效改善患儿感觉认知及行为障碍等症状,且通常联合使用,效果确切[2]。其中推拿因操作方便、舒适性较强在临床中应用广泛,常结合教材及患儿施以规范化推拿以改善肢体运动功能及脑健康,但如何更好地提升临床疗效,结合患病特点及小儿生理特点,运用更具针对性的推拿手法与处方,从而充分发挥中医特色和推拿优势,是我们需要继续探索的目标[3]。研究证明,益肾健脾思路在脑瘫患儿的干预中能同时顾护先后天之根本[4],故本研究从观察脑血流状态、运动发育等指标变化客观评价补脾强肾特定穴推拿在小儿脑瘫中的临床应用效果并分析其机制。现报道如下。

1 对象与方法

1.1 研究对象 选取2020年7月至2022年2月我院康复中心收治脑瘫患儿102例作为研究对象,按随机数字表法分为两组,对照组和观察组各51例。对照组中男26例,女25例;年龄6~72个月,平均(24.12±12.69)个月;瘫痪类型:肌张力低下型2例,不随意运动型8例,共济失调型11例,痉挛型30例。观察组中男28例,女23例;年龄7~71个月,平均(25.65±11.72)个月;瘫痪类型:肌张力低下型3例,不随意运动型7例,共济失调型9例,痉挛型32例。两组患儿性别、年龄、瘫痪类型、方面比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准

1.2.1 西医诊断标准 参照《中国脑性瘫痪康复指南(2015):第一部分》中脑瘫的诊断标准[5]。

1.2.2 中医辨证标准 参照《中医儿科学》[6]中五迟、五软及五硬的诊断标准,神情呆滞、面色萎黄、精神疲倦、口角流涎、肌肉瘦削、腰软不能坐,身材矮小、喉间痰鸣、齿迟、夜眠不安、盗汗、四肢不温,苔薄白、舌质淡红、脉弱无力。

1.3 纳入标准 (1)符合脑瘫的中西医诊断标准;(2)年龄6个月至6岁;(3)入组前1个月均未接受相关治疗;(5)经患儿家属同意并签订知情书,经我院医院伦理委员会批准。

1.4 排除标准 (1)合并其他器质性病变;(2)合并血液系统疾病或者凝血障碍者;(3)合并有癫痫或者精神疾病等;(4)存在推拿禁忌证以及不能配合治疗者;(5)存在中枢系统感染导致的运动障碍。

1.5 方法 两组患儿均给予包含神经生长因子肌肉注射、理疗、作业疗法等康复训练在内的常规西医治疗。对照组在常规治疗的基础上采用《推拿学》[7]教材推荐的小儿脑瘫推拿手法及处方:以一指禅推法、按揉、拿法、擦法、摇法、拉伸等手法在头部、肢体肌肉以及背部相关部位及穴位处进行推拿干预,每日1次,每次30 min,每周6次。观察组在对照组基础上联合以“补脾强肾”为主的特定穴推拿:(1)补脾经:患儿左拇指屈曲,操作者用右拇指从患儿拇指尖推至指根,频率180次/分,共300次;(2)补肾经:操作者固定患儿左手腕,右手拇指沿患儿左手小指根推向指尖,频率180次/分,共5 min;(3)顺运内八卦:操作者左手按于患儿左中指根使掌心向上,拇指覆盖离宫,右手拇指螺纹面从乾宫顺时针推运1周,至兑宫止,共100次;(4)揉二人上马:操作者左手握患儿左手,右手中指或拇指在患儿手背无名指及小指掌指关节后凹陷处左右平衡按揉,共5 min。每日1次,每周6次。两组患儿均连续干预并观察12周。

1.6 观察指标

1.6.1 临床疗效 干预前后参考脑瘫儿童综合功能评定法评定,包含认知、语言、运动功能、自理动作及社会适应性五个部分,每部分包含10个项目:0分,不能完成;0.5分,完成小部分;1分:完成1半;1.5分:完成大部分;2分:全部完成。每部分满分20分,总满分100分。总疗效=(干预后分数-干预前分数)/总分×100%,总分未提高甚至减少为无效;提高1%~19%为有效;分数提高≥20%为显效[8]。

1.6.2 运动发育水平 干预前后采用粗大运动功能测量量表(gross motor function measure,GMFM-88)评估患儿粗大运动发育水平,共包含五个维度88个项目,每项0~3分,总分264分,精细运动功能评分(fine motor function measure,FMFM)测试量表评估患儿精细运动发育水平,共包含61个项目,每项0~3分,总分183分,分数越高,运动发育水平越好[9]。

1.6.3 脑血流速度 干预前后使用Aixplorer型经颅彩色多普勒超声(法国,国械注进20183231970)对患儿大脑前动脉、大脑中动脉、大脑后动脉血流速度以及血管搏动指数进行评估。

2 结果

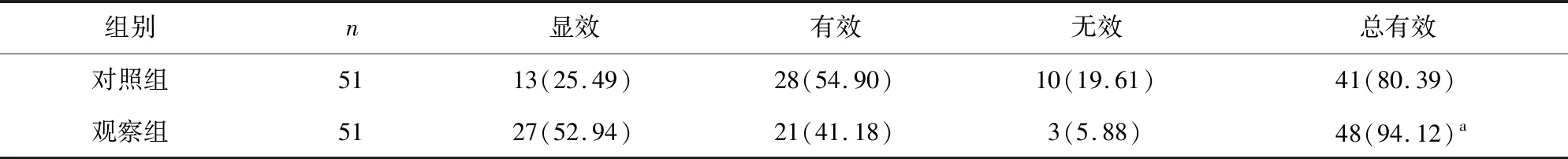

2.1 两组临床疗效比较 干预后,对照组患儿总有效率低于观察组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组患儿的临床总有效率比较[n(%)]

2.2 两组运动能力发育水平比较 两组运动功能在干预前比较差异无统计学意义(P>0.05);干预后,两组患儿运动功能各维度高于干预前,差异有统计学意义(P<0.05),观察组粗大运动功能、精细运动功能评分高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组患儿干预前后运动发育能力评分比较分)

2.3 两组患儿脑血流速度比较 干预前,两组患儿脑血流速度水平比较差异均无统计学意义(P>0.05);干预后,两组患儿大脑前动脉、大脑中动脉、大脑后动脉血流速度均较干预前升高,观察组高于对照组,血管搏动指数较干预前降低,且观察组低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组患儿干预前后各相关血管血流水平比较

3 讨论

脑瘫一般认为与先天畸形、血脑屏障功能降低及脑部缺氧缺血有关[10]。中医方面则归于先后天脾肾二脏,肾主生长发育,脾为主四肢肌肉,脾肾气血亏损,则致筋脉失养,四肢肌肉痿软失用。推拿通过按揉、推拿等机械性刺激,作用于体表经络或特定穴位,有效调节肌肉神经,产生由外到内、由表至里的良性反应[11]。

脑瘫脑损伤后神经中枢失去对下位的控制能力,普遍存在运动功能障碍、姿势及反射异常等症状,此外因脑细胞及神经受损,也会有不同程度智力障碍[12]。结果表明,观察组临床总有效率及运动功能评分高于对照组,说明联合治疗可以更好地改善患儿运动发育及康复效果。常规推拿遵从传统脏腑、经络及经筋理论,达到理筋整复、活血通络,利关节、调脏腑的目的,最终气血运而阴阳平[13]。特定穴推拿在“补脾强肾”理念指导下,在传统十四经和经外奇穴以外的特定穴处施以特定手法,多以脏腑虚衰为根本病机,脾司运化,上可充养脑室,内能注而养骨,脾气血运化正常,脑功能才可正常发挥,小儿“肾常不足”,脏腑形气未充,则脑海空虚,故给予补肾经脾经,揉二人上马具有补益肾阳的功效,再加上顺运内八卦理气健脾化痰,调和气血,改善脏腑功能,调节体质,更能体现中医“治病求本”之本质,提升康复效果[14-15]。

颈动脉外膜中交感神经网络处于调节不平衡状态时会造成供血供氧不足,最终表现为运动、认知及语言等功能的异常,故能否有效改善脑供血状态是客观评估效果的重要指标[16]。结果示干预后观察组脑供血情况优于对照组,表明联合治疗可有效改善脑血流状态。传统推拿通过对经络腧穴的刺激,调节大脑皮质兴奋抑制状态,增加血供,加快代谢,改善循环状态[17]。以“补脾强肾”为主的特定穴推拿可更有效调理脾肾,特点穴本身感应性更强,能加快骨骼肌蛋白合成速度,肌肉组织正常结构恢复,周围血管扩张,血流量随之加大,又进一步加强了组织氧供,促进微循环及代谢,还能通过感觉神经传输至下丘脑,刺激下丘脑分泌大量神经内分泌激素,维持内分泌系统及激素调节平衡,并诱发启用神经潜伏通路和神经突触,提升代偿能力,刺激血液循环加快[18-19]。但研究表明,影响小儿脑血流灌注的因素较多,加之本身发病机制尚未有明确定论,故无法更进一步证明特定穴推拿与脑血流灌注的关系,希望日后有条件可进一步将干扰因素降低进行研究[20]。

综上,在传统推拿基础上加强以“补脾强肾”为主的特定穴推拿,具有提高脑血流灌注水平等优势,能有效帮助脑瘫患儿运动发育及综合功能康复,值得深入研究及进一步推广。