基于动静资料的底水油藏隔夹层刻画及剩余油挖潜研究

——以CFD11-X油田NgⅢ下油组为例

2023-01-03侯东梅牟松茹周军良张文童权勃

侯东梅,牟松茹,周军良,张文童,权勃

中海石油(中国)有限公司天津分公司 渤海石油研究院,天津 300459

0 引言

在油田开发的各个阶段,不同级次隔夹层描述是储层描述的重点,尤其对于底水油藏而言,隔夹层是影响油藏内部油气水流动的关键地质因素[1-3]。渤海海域底水油藏较为发育,如辽东湾的旅大32-2油田、旅大27-2油田、石臼坨凸起上的秦皇岛32-6油田、沙垒田凸起上的曹妃甸油田群等,储层以辫状河、辫状河三角洲沉积为主,不同期次砂体切割叠置使得储层厚度大、内部隔夹层较为发育。渤海CFD11-X油田隶属渤海海域最大的底水油田群曹妃甸油田群,油藏具有气顶及较强规模底水,辫状河储层非均质性强,全部采用水平井井网利用天然能量开发。受地震资料品质差、井网密度稀、钻井资料以水平井为主等因素制约,隔夹层描述难度大、剩余油认识不清。目前CFD11-X油田进入高-特高含水阶段,含水率大于90%的水平采油井比例超过70%,迫切需要开展隔夹层精细刻画及隔夹层对剩余油分布的影响研究,指导油田高效挖潜。

近年来,国内外众多学者在开展隔夹层岩相及成因研究的基础上,以定向井资料为主、水平井资料为辅开展隔夹层识别,并以井震结合为桥梁,通过地震多属性分析及地震反演,综合动态资料进行隔夹层刻画[3-6],基于隔夹层认识开展剩余油描述及挖潜实践,取得了较好效果[7-8],但缺乏水平段位置与隔夹层分布关系对剩余油分布影响方面的系统研究,尤其动静资料结合方面的研究还有待进一步加强。前人根据CFD11-X油田静态水平井资料及地震资料,开展了隔夹层成因、识别、刻画等方面的研究[9-10],对隔夹层的类型及分布有了一定认识,但由于缺乏水平井动态资料的应用,尤其尚未开展动静资料结合下隔夹层刻画及剩余油挖潜方面的系统研究,使得早期认识已无法满足油田特高含水期剩余油精细挖潜的需要。本文以CFD11-X油田NgⅢ下油组为研究目标,在精细层序地层格架内,充分利用动静态资料,剖析不同类型隔夹层的动静态响应特征,刻画隔夹层分布,分析不同类型隔夹层水平井开发模式下的油水运动规律,建立剩余油分布模式并制定水平井加密挖潜策略,指导油田剩余油的高效挖潜。

1 油田概况

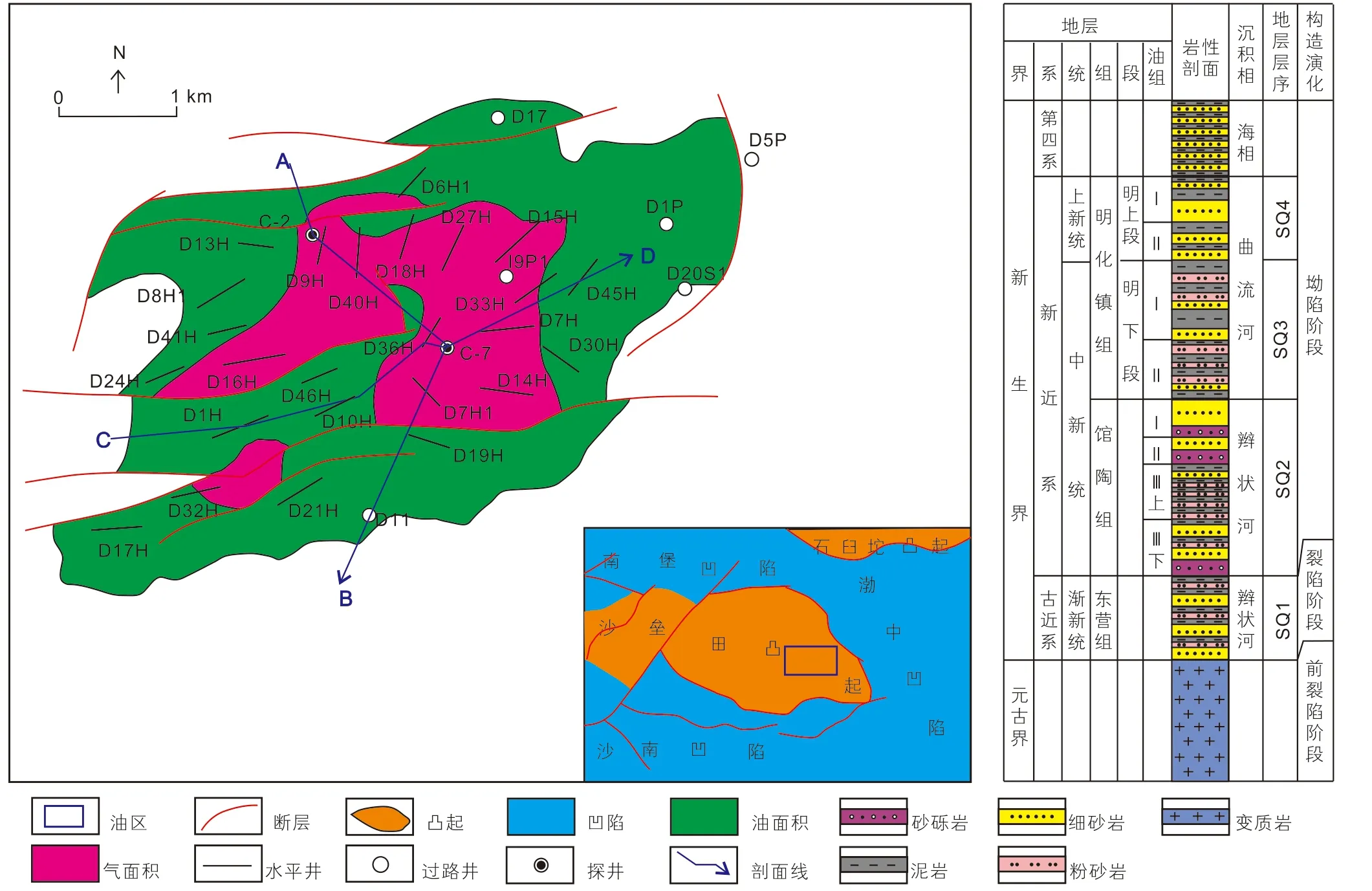

渤海CFD11-X油田位于渤海海域西部,构造上位于渤海湾盆地沙垒田凸起的东南端,整体为受基底古地貌和断裂系统共同影响发育的背斜构造(图1)。已钻井自上而下钻遇的地层有第四系平原组、新近系明化镇组和馆陶组、古近系东营组以及元古界地层,主力含油层系为明化镇组和馆陶组。馆陶组埋深1300~1500 m,为晚第三纪盆地整体坳陷的产物,该沉积阶段可容空间小,辫状河道切割叠置,储层厚度大且连片发育,但隔夹层发育使得储层非均质性强,沉积物以含砾砂岩、中细砂岩及薄层泥岩为主,储层具有中高孔、高渗的特征[11-12]。油藏以底水油藏为主,30口水平采油井利用天然能量开发,综合含水超90%。NgⅢ下油组作为油田主力产层,开发早期为避气顶,水平井主要位于油层中下部,受内部隔夹层发育影响,不同位置水平井液量、含水特征差异明显。NgⅢ下油组已钻定向井及直井井距大于1 km,钻井揭示储层厚度大于30 m,内部隔夹层厚度0~5 m,平均厚度3 m,地震资料主频35 Hz,利用已钻井及地震资料进行隔夹层精细刻画难度大,从而影响了剩余油预测的精度。油田进入特高含水期迫切需要结合动静态资料系统开展隔夹层描述,弄清水平井开发模式下不同类型隔夹层对剩余油分布的控制作用,指导油水井生产措施的制定及后续剩余油挖潜。

图1 CFD11-X油田区域构造位置、开发井位及层序柱状图Fig. 1 Regional structure location, development well location map and hierarchical histograms of CFD11-X oilfield

2 NgⅢ下油组层序地层格架

区域上新近系馆陶组地层与下伏古近系东营组、上覆新近系明化镇组地层呈不整合接触,可划分为一个三级层序,内部细分为低位域、湖侵域及高位域[12-13]。CFD11-X油田馆陶组纵向细分为NgI、NgⅡ、NgⅢ油组,分别对应高位域、湖侵域及低位域,各体系域内基准面的起伏变化,导致内部发育多个短期沉积旋回。根据旋回变化特征,将NgⅢ油组细分为两个中期沉积旋回,均为基准面上升旋回,其中NgⅢ下油组对应早期沉积旋回。基准面上升旋回早期,沉积物供应充足,可容空间有限,河道在平面及纵向频繁切割,使得储层厚度较大,但由于河道切割侵蚀,泛滥平原泥岩分布不稳定,形成储层内部不稳定隔夹层;在基准面上升旋回末期,沉积物供应减弱,在储层顶部发育稳定的泛滥平面泥质沉积,也是NgⅢ下油组NgⅢ上油组的分界线。为了更好识别隔夹层发育特征,结合NgⅢ下油组内部砂体基准面旋回变化,将NgⅢ下油组进一步细分为3个短期旋回(图2),从上至下分别为旋回a、旋回b,旋回c,由下向上,水体不断加深,可容空间增大,沉积物供应相对减弱,局部隔层趋于稳定,内部夹层相对较发育。

3 NgⅢ下油组隔夹层特征及识别

3.1 隔夹层沉积特征

NgⅢ下油组隔夹层岩性主要为灰色泥岩、粉砂质泥岩及泥质粉砂岩(图3),主要为泛滥平原、河道顶部泥质沉积,厚度差异主要受控于河道的下切侵蚀作用,不同短期旋回河流作用强弱变化使得隔夹层分布存在明显差异。从纵向沉积特征上看(图2),NgⅢ下油组由上向下随着河道作用增强,隔夹层分布趋于不稳定发育。其中旋回a顶部为区域洪泛面,隔夹层分布相对稳定,旋回a沉积时期,河流作用相对较弱,河道下切作用偏弱,使得旋回a和旋回b之间局部隔夹层分布稳定;旋回b沉积时期,河流作用增强,河道下切旋回c顶部泥质沉积及局部河道,使得隔夹层仅局部发育;旋回c沉积时期,河道来回切割,储层较为发育,纵向厚度大,发育物性夹层,且多为局部发育。

图2 CFD11-X油田NgⅢ下油组精细层序地层格架(剖面线见图1中A-B)Fig. 2 Fine sequence stratigraphic framework of NgⅢ Lower Group in CFD11-X oilfield (section line see figure 1 A-B)

图3 CFD11-X-I9P1井NgⅢ下油组岩心特征Fig. 3 Well CFD11-X-I9P1 core characteristics of NgⅢ Lower Group

3.2 静态资料识别隔夹层

识别隔夹层的静态资料主要包括岩心、测井及地震资料,一般而言,当地震资料无法识别隔夹层时,密井网测井资料往往是隔夹层精细刻画的重要基础。研究区储层厚度大于30 m,隔夹层平均厚度3 m,地震资料主频35 Hz,直井及定向井资料少于10口,且井距大于1 km,取心井仅1口,无法满足隔夹层精细刻画需要,但由于水平井资料丰富,且水平段长度平均350m,能在一定程度上弥补稀井网的不利条件。研究区NgIII下油组内部隔夹层具有明显的测井响应特征,隔夹层发育时自然伽马、电阻率特征与储层存在差异(图1)。结合7口定向井及30口水平井测井响应特征,综合建立了NgⅢ下油组孤立型单砂体、堆积垂叠型复合砂体、切割垂叠型复合砂体三类储层结构模式(图4),其中孤立型单砂体纵向隔夹层往往稳定发育,堆积垂叠型复合砂体隔夹层不稳定发育,切割垂叠型复合砂体隔夹层往往不发育。在利用定向井、水平井常规测井资料识别的基础上,以研究区20余口水平井的探边资料为辅助,对NgⅢ下油组内部隔夹层进行综合识别。

图4 CFD11-X油田NgⅢ下油组砂体切叠模式及定向井、水平井联合隔夹层识别Fig. 4 Sand body stacking mode and interlayer identification using directional well and horizontal well of NgⅢ Lower Group in CFD11-X oilfield

3.3 动态资料识别隔夹层

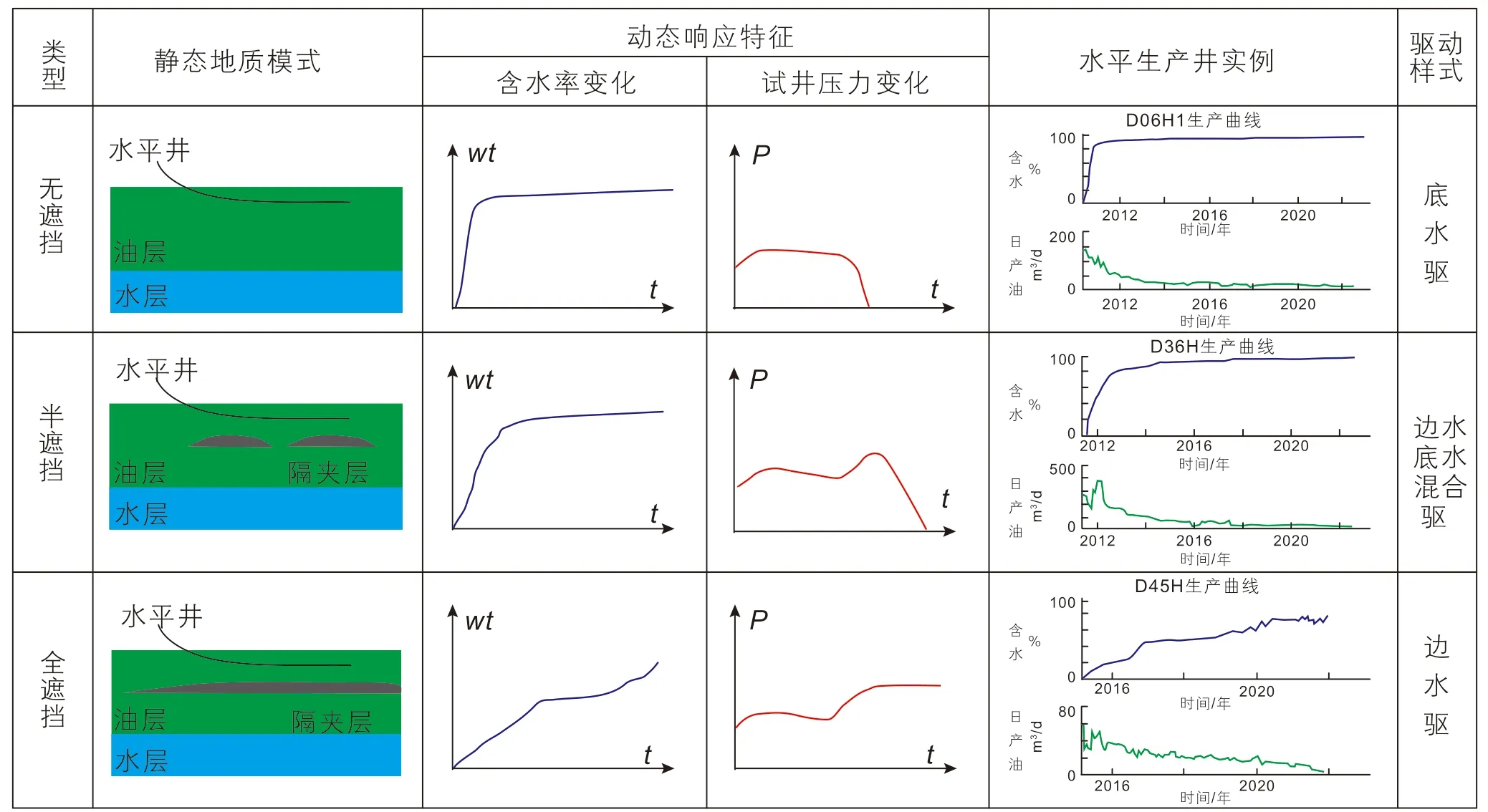

近年来,除利用静态资料识别隔夹层外,越来越多的动态资料被用于隔夹层的识别与刻画。研究区NgⅢ下油组为底水油藏,水平井开发模式下,受不同类型隔夹层的遮挡,水平采油井往往表现出不同的生产动态特征,可以用来较好判别水平井轨迹附近隔夹层是否发育及发育的规模。根据研究区NgⅢ下油组30口采油井的动态资料,将水平井生产动态特征归结为三类(图5),第一类动态上表现为无水采油期较短,试井压力倒数曲线明显下降,分析认为油藏能量较强,受底水锥进影响,底部快速水淹导致,对应于隔夹层往往不发育,底水呈无遮挡状态,储层类型多为切割垂叠型复合砂体,即使局部隔夹层发育,但其规模往往小于水平段的长度;第二类动态上表现为无水采油期中等,含水上升多为阶梯上升,试井压力倒数曲线下降趋势中等,分析认为油藏能量虽较强,但底水受隔夹层遮挡,推进缓慢,底水呈半遮挡状态,储层多为堆积垂叠型复合砂体,对应隔夹层不稳定发育,但隔夹层规模大于水平段长度,具有一定规模,对底水具有抑制作用;第三类为动态上表现为无水采油期或低含水期较长,含水上升多为缓慢增长型,试井压力倒数曲线多无明显下降,分析认为油藏能量受隔夹层遮挡影响较大,底水仅能沿局部切叠部位绕隔夹层呈边水推进,对应隔夹层往往稳定发育,底水呈全遮挡状态,储层多为孤立型砂体,隔夹层分布相对稳定,或隔夹层分布规模远大于水平段长度,底水无法沿底部向上突破。

图5 CFD11-X油田底水油藏不同隔夹层模式下动态响应特征Fig. 5 Dynamic characteristics of bottom water reservoir with different interlayer modes in CFD11-X oilfield

3.4 不同类型隔夹层分布

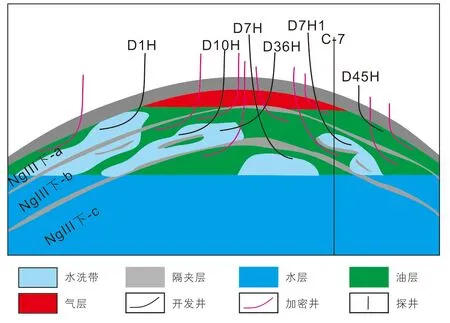

以定向井、水平井测井资料为基础,通过静态方法在等时层序地层格架内识别隔夹层的基础上,根据不同隔夹层模式下水平采油井生产动态特征,综合对NgⅢ下油组不同旋回之间及内部隔夹层进行综合识别。从识别结果来看(图6),纵向上隔夹层的分布具有一定的规律性,表现为各旋回内部隔夹层多呈不稳定发育,以夹层为主要特征,水平井开发动态表现为夹层对底水的遮挡表现为无遮挡或半遮挡型;旋回与旋回之间,受不同旋回沉积时期河流下切作用强弱的影响,隔夹层分布具有明显差异,其中旋回b和旋回c之间隔夹层多呈不稳定发育,表现为夹层特征,尤其旋回c内部储层以堆积垂叠型复合砂体为主,夹层规模较小,水平井开发动态表现为夹层对底水的遮挡多表现为无遮挡型,旋回b内部储层以切割垂叠型复合砂体为主,夹层分布具有一定规模,水平井开发动态表现为夹层对底水的遮挡表现为半遮挡型;旋回a和旋回b之间隔夹层多呈稳定发育,以隔层为主要特征,旋回a内部储层以孤立单砂体为主,水平井开发动态表现为对底水的遮挡表现为遮挡型。

图6 CFD11-X油田复杂底水油藏剩余油挖潜模式图(剖面线见图1中C-D)Fig. 6 Residual oil digging pattern of complex bottom water reservoir in CFD11-X oilfield (section line is shown in figure 1 C-D)

4 剩余油分布及挖潜实践

复杂油藏内部剩余油的分布不仅与储层内部的隔夹层有关,也与开发井网有关。对于水平井开发的复杂底水油藏而言,水平井的分布位置、隔夹层的分布规模、水平井轨迹与隔夹层的关系等综合影响着剩余油的分布[14-17]。需要在明确剩余油影响因素的基础上,建立剩余油分布模式,指导复杂底水油藏剩余油挖潜。

4.1 不同遮挡条件下剩余油分析

4.1.1 无遮挡型底水油藏

在水平井开采底水油藏时,井筒周围产生压力降及油藏中的物质平衡关系,使得底水油藏中会出现油水界面发生变形呈脊形上升的现象,其方向垂直于水平井方向的横截面因形状相似于直井中形成的“锥面”,称为底水的水脊[18]。

当底水油藏无隔夹层遮挡时,水脊腔形态的刻画是剩余油研究的重点,在相同储层及流体条件下,井距及生产制度对水脊的形态有较大影响[19-21]。通过分析驱油效率、剩余油饱和度,认为无隔夹层遮挡时水平井水脊腔可分为内、外两层,内、外水脊的划分以区域含油饱和度56%(对应驱油效率30%)为界限,内水脊区底水驱替倍数大、驱油效率中等偏强,剩余油饱和度低,外水脊区底水驱替倍数较小,驱油效率偏低,剩余油饱和度偏高。结合研究区水平井日产液水平,对水脊形态进一步分析发现,日产液通过影响水脊腔内驱动压力梯度会导致水脊形态发生变化,水平井实施提液可以提高内水脊区的驱动压力梯度,使得内水脊区波及增大,大幅降低剩余油饱和度,但外水脊区驱动压力梯度仍相对偏小,剩余油饱和度较高(图7)。基于水脊腔形态定量刻画分析,认为原水平井井距300 m开发,底水水脊波及半径最大为100 m,井间及储层顶部剩余油富集,该类油藏开发井井距可以加密至120~150 m。

图7 无遮挡型底水油藏水平井脊腔形态示意图Fig. 7 Horizontal well ridge cavity illustration in bottom water reservoir without occlusion

4.1.2 遮挡型底水油藏

当底水油藏存在隔夹层遮挡时,受不同遮挡条件的影响,底水波及范围、水体推进方式不同使得油井表现出不同的动态特征,也使得剩余油分布存在差异[22-24]。当隔夹层对水平井下方底水属于全遮挡类型时,底部水体推进因隔夹层受阻,仅能沿局部连通区绕流为油井提供能量,使得隔夹层下方遮挡区以及隔夹层上方非来水区剩余油富集。当隔夹层对水平加下方底水属于半遮挡类型时,研究发现隔夹层的遮挡规模、分布宽度、分布位置均影响着剩余油的分布(图8)。当隔夹层侧向及底部遮挡时,受遮挡一侧剩余油富集;当侧向不遮挡仅底部遮挡时,隔夹层之下遮挡区存在剩余油;当隔夹层靠近油藏中上部时,隔夹层之下遮挡区剩余油富集,隔夹层位于油藏中下部,且分布范围小于水平段长度时,隔夹层之下遮挡剩余油相对较少。因此可以结合隔夹层的分布位置,对剩余油进行有针对性挖潜。

图8 不同遮挡类型下底水油藏下剩余油模拟图Fig. 8 Simulation of residual oil under bottom water reservoir with different shielded interlayer

4.2 剩余油分布特征

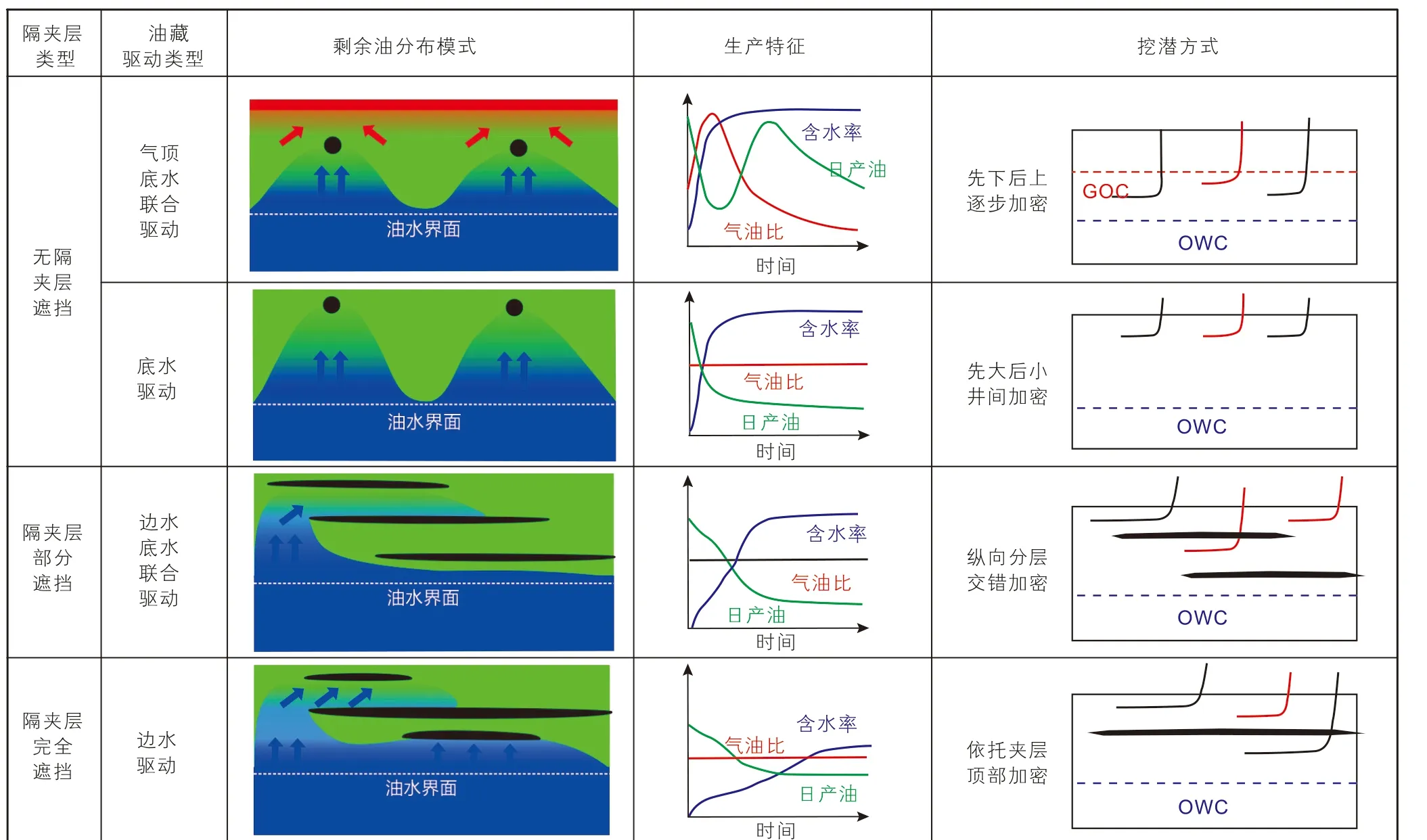

底水油藏的剩余油分布不仅与隔夹层有关,也与开发方式有关,尤其水平井开发时,水平井与隔夹层的位置关系对剩余油分布影响较大[25-26]。结合剩余油机理分析及水平井轨迹与隔夹层分布的相对位置关系,将研究区剩余油类型分为顶部富集型、中部富集型、下部富集型,剩余油的富集类型与水平井、隔夹层的位置有关,当水平井开发呈无遮挡型时,底水水脊明显,纵向主要在顶部和中部剩余油富集,平面主要在井间、局部构造高部位以及低井控区剩余油富集;当水平井开发呈半遮挡型时,底水水体以拖进模式推进,水驱波及范围增大,纵向上在顶部及隔夹层之下剩余油富集,平面主要在局部构造高部位、低井控区以及水体推进不均一侧剩余油富集;当水平井开发呈全遮挡型时,水体呈绕流上升推进,纵向主要在储层中下部剩余富集,平面上在水体推进不均一侧、低井控区域、局部构造高部位剩余油富集。基于隔夹层分布特征及水平油井开采特征对研究区剩余油进行了刻画,由于旋回a内部储层主要为孤立型单砂体,且高部位发育气顶,剩余油主要分布在低井控区;旋回b内部储层主要为堆积垂叠型复合砂体,剩余油主要分布在水平井井间、低井控区、局部构造高部位以及隔夹层遮挡区;旋回c内部储层主要为切割垂叠型复合砂体,剩余油主要分布在低井控区、局部构造高部位、水平井井间(图6)。综合油藏、层序地层、储层特征,利用现有水平井生产动态特征,分析隔夹层遮挡类型及天然能量驱动特征,根据不同能量下的驱替机理,确定了不同隔夹层遮挡条件下的剩余油分布模式(表1)。

4.3 剩余油挖潜对策及效果

根据CFD11-X油田NgIII下油组复杂底水油藏特征、隔夹层分布及剩余油研究,制定了井型上继续采用水平井开发的挖潜思路,建立了后期加密挖潜模式(图9)。对气顶、底水能量联合驱动的无隔夹层遮挡型油藏,油井投产初期会呈现气油界面下推、底水锥进的情况,早期主要在油层中部位部署井位,上避气下避水大井距(井距500~600 m)进行开发,待气顶采出程度较高时(50%左右),气油界面恢复原来位置后,布井位置位于油层顶部,井距加密至250~300 m;对于底水驱动无隔夹层遮挡型油藏,早期主要在高油柱区开发,后期采用井间加密、低油柱区有效动用的挖潜模式;对于近似边水、底水联合驱动的隔夹层半遮挡型油藏,早期主要在高油柱区开发,后期采用平面井间加密,纵向依托隔夹层分布交错加密进行挖潜的模式;对于有隔夹层全遮挡的油藏,早期主要在高油柱区开发,后期采用平面井间加密,纵向依托隔夹层细分开发层系开发的挖潜模式。

图9 不同隔夹层遮挡条件下剩余油挖潜模式Fig. 9 The residual oil tapping mode under different types of interlayer occlusion

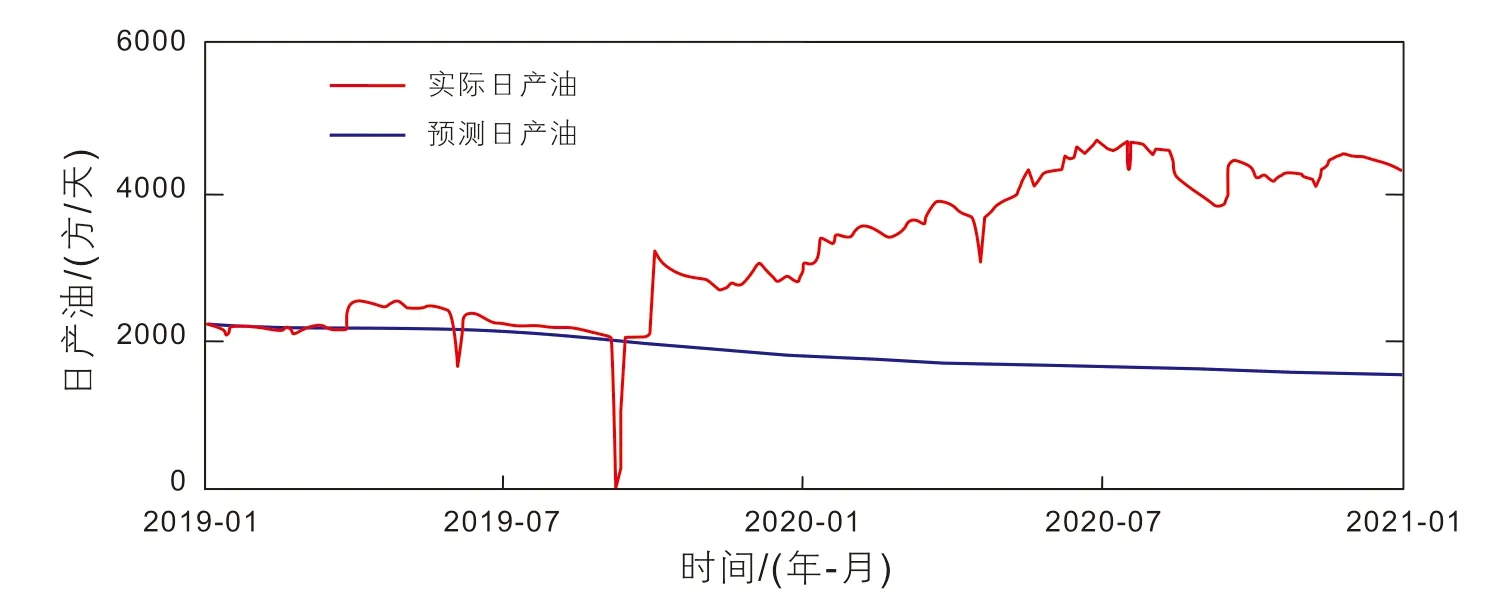

通过以上研究,形成了无遮挡区井间加密挖潜、低井控区有效动用挖潜、遮挡区纵向立体挖潜的剩余油高效挖潜对策,指导了NgIII下油组特高含水期综合调整方案的研究与实施。15口水平井实钻与研究成果吻合率达90%以上(表1),投产初期平均产油130 m3/d,初期含水率低于60%的油井5口,较好的验证了成果的合理性,水平井加密挖潜后,油田产量提升效果明显(图10),也为后续进一步挖潜打下了坚实基础。

图10 CFD11-X油田水平井加密挖潜效果Fig. 10 Encryption and potential effect of horizontal well in CFD11-X oilfield

表1 CFD11-X油田15口水平井设计与投产情况对比Table 1 The Comparison between the horizontal well design and the actual production situation

5 结论

(1)对于CFD11-X油田NgⅢ下油组底水油藏,通过动静资料对隔夹层进行研究,明确孤立型单砂体、堆积垂叠型复合砂体、切割垂叠型复合砂体储层结构模式决定了隔夹层从稳定发育、不稳定发育到不发育,建立的基于模式控制的定向井、水平井资料联合隔夹层识别及不同隔夹层模式下水平井的动态响应模式为隔夹层精细刻画提供了有利条件。

(2)CFD11-X油田NgⅢ下油组底水油藏隔夹层发育,水平井开发模式下纵向隔夹层对底水的遮挡特征存在明显差异。各旋回之间,隔夹层稳定至不稳定发育,对底水的遮挡表现为遮挡型或半遮挡型,各旋回内部隔夹层多呈不稳定发育,对底水的遮挡表现为无遮挡或半遮挡型。遮挡型和半遮挡型区域对底水的抑制作用使得该区剩余油富集。

(3)针对CFD11-X油田NgⅢ下油组底水油藏水平井开发现状,基于隔夹层精细刻画及剩余油分布影响因素分析,推荐无遮挡区开展井间加密挖潜、低井控区开展有效动用挖潜、遮挡区开展纵向立体加密挖潜,矿场实践结果表明,该方法及思路改善了油田开发效果,也可供国内外底水油藏剩余油的高效挖潜借鉴。