2011—2020年宜昌市植被覆盖度与净初级生产力的时空变化特征

2022-12-30程晋昕

张 丽,程晋昕,万 君,刘 俊,成 勤

(1.宜昌市气象局,湖北 宜昌 443000;2.云南省气候中心,昆明 650034;3.武汉区域气候中心,武汉 430074)

全球气候变化已经成为不争的事实,随着工业化的发展,CO2成为引起全球气候变暖的主要因素[1],持续性的全球气候变暖正在影响着全球生态系统[2],同时全球气候变化又深受陆地生态系统碳储量的影响[3]。作为生物圈中的重要组成部分,陆地生态系统的重要性显得尤为突出,生态系统的好坏直接影响当地的可持续发展。植被是连接土壤、大气和水分等要素的自然“纽带”[4],不仅生产有机物质,还吸收空气中的二氧化碳(CO2),生成葡萄糖等碳水化合物并释放出氧气(O2),这种功能被称作固碳释氧,该功能对调节气候、平衡CO2和O2浓度具有重要意义[1]。

植被覆盖度是单位面积内植被的垂直投影面积所占百分比,它是衡量生态环境状况的重要指标,对水文、生态等变化都具有重要意义。陆地植被净初级生产力(NPP)是绿色植物呼吸后所剩下的单位面积单位时间内所固定的能量或所生产的有机物质[5],反映了绿色植被在自然环境下的生产能力[6],是理解地表碳循环过程不可缺少的部分。NPP的产量因不同土地利用类型、植被覆盖类型和密度间的差异而不同,对整个陆地生态系统的碳储量和碳循环有重要影响[7]。研究植被覆盖度的变化及其对植被净初级生产力的影响意义重大[8]。

遥感监测法具有分辨率高、覆盖范围广、点位密集等优势,是目前应用最为广泛的研究方法。目前,基 于SPOT∕VEGETATION以 及MODIS等 卫 星 遥 感影像得到的归一化植被指数(NDVI)时序数据已经在植被动态变化监测、土地利用∕覆被变化监测、净初级生产力估算等研究中得到广泛的应用。多年来,国内外学者利用遥感技术对植被覆盖度和NPP的研究开展的比较多,技术也比较成熟,Meyer等[9]对土地利用和土地覆盖变化进行了研究;祁燕等[10]、熊玲等[11]利用NDVI开展了植被覆盖度变化研究;贾庆堂等[12]、陈书林等[13]开展了基于NPP的固碳释氧能力分析;曲学斌等[14]发现降水是影响NPP变化的主要因素;宋艺等[8]、李卉等[15]开展了植被覆盖度变化对NPP的影响研究。基于遥感技术的植被覆盖与NPP的协同分析已成为当前城市化生态环境研究的一种趋势[16]。

宜昌市森林资源丰富,地形条件复杂,生态环境脆弱,近年来随着宜昌城市的快速发展,人口的持续增长,能源需求日益增长。在中国提出“碳达峰、碳中和”目标的背景下,厘清植被覆盖度及其对NPP的影响,对宜昌市绿色发展具有重要意义。本研究在前人研究成果的基础上,利用2011—2020年宜昌市NDVI和NPP遥感影像数据,研究植被覆盖度、NPP和固碳释氧量的时空分布特征,并分析植被覆盖度的变化对NPP的影响,以期为宜昌市土地利用管理和可持续发展提供参考依据。

1 研究区域概况与数据来源

1.1 研究区域概况

宜昌市位于湖北省西南部,地处长江上游与中游的结合部,鄂西武陵山脉和秦巴山脉向江汉平原的过渡地带(111°15′—112°04′E,29°56′—31°34′N)。宜昌市地形复杂,高低相差悬殊,海拔从27 m(枝江)~2 346 m(兴山),呈自西向东逐级下降的态势(图1a),平均坡降14.5‰,形成山地、丘陵和平原三大基本地貌类型。其中,西部山地占全市总面积的69%,中部丘陵占全市总面积的21%,东部平原占全市总面积的10%,俗称“七山二丘一分平”。山地(海拔大于500 m)是全境地貌的主体,主要分布在兴山、秭归、长阳、五峰及夷陵北部和西部。丘陵(海拔100~500 m)分布于远安、夷陵、宜都东部和当阳北部;平原(海拔在100 m以下)分布在枝江、当阳东南部、宜昌城区东南部、远安中部,是农耕作业之地。宜昌市森林资源丰富,遥感监测显示,2020年宜昌市森林覆盖率达70.8%(图1b)。土地覆盖类型包括森林、农田、草地、水体和裸地等。

图1 宜昌市研究区域高程分布(a)及土地覆盖类型(b)

1.2 数据来源

NDVI能精确地反映植被代谢强度及其季节和年际变化,而且能部分地补偿照明条件、地面坡度以及卫星观测方向的变化所引起的不足。本研究所用数据包括月度NDVI和基于光能利用率模型GLO_PEM计算获取的月度NPP,时间范围为2011—2020年。其中,NDVI数据集空间分辨率为500 m,来源于湖北省生态和卫星遥感中心;NPP数据集空间分辨率为1 000 m,来源于国家气象中心。宜昌市DEM分布数据来源于地理空间数据云平台,空间分辨率30 m。土地利用数据为全球土地覆盖的精细分辨率观测和监测网站(FROM-GLC)提供的30 m分辨率全球土地覆盖图。

2 研究方法

2.1 数据预处理

通过ENVI∕IDL和ArcGIS进行投影转化、影像裁切等预处理,得到研究区NDVI和NPP数据,采用均值法计算2011—2020年春季、夏季、秋季、冬季和年平均NDVI和NPP。按照季节划分法[17],12月至次年2月为冬季、3—5月为春季、6—8月为夏季、9—11月为秋季。

2.2 植被覆盖度计算

植被覆盖度(fv)采取基于NDVI的像元二分模型法,假设一个像元由土壤和植被两部分组成,像元信息由绿色植被成分所贡献的信息和由土壤成分所贡献的信息组成。基于像元二分模型的植被覆盖度表达式如式(1)所示。

式中,NDVI为研究时段的像元归一化差值植被指数;NDVIV为纯植被覆盖像元的归一化差值植被指数;NDVIS为纯土壤覆盖像元的归一化差值植被指数。本研究中,累积频率0.5%对应的NDVI为NDVIS,99.5%对应的NDVI为NDVIV[5]。

2.3 植被覆盖度与NPP分级

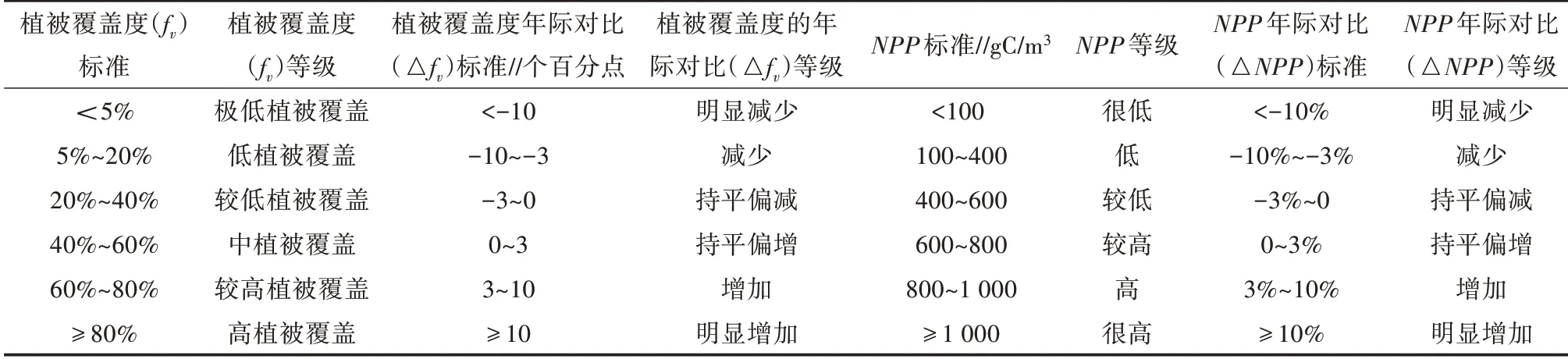

植被覆盖度年际对比(△fv)以当年植被覆盖度与常年(2011—2020年)同期植被覆盖度平均值的差值表示,陆地植被覆盖度及其年际对比分为6个等级。NPP年际对比(△NPP)为该时段的NPP较常年(2011—2020年)同期的差值与常年(2011—2020年)同期NPP的比值,NPP及其年际对比分为6个等级(表1)。

表1 植被覆盖度及NPP分级标准及相应等级划分

2.4 植被固碳释氧量计算

生态系统中的植物通过光合作用和呼吸作用与大气进行CO2和O2交换,对维持大气中CO2和O2动态平衡、减缓温室效应具有不可替代的作用[18,19]。根据光合作用和呼吸作用的方程式可推算出,每形成1 g干物质可固定1.62 gCO2,并释放1.2 gO2;干物质量可根据植物干物质中碳元素的含量约占45%,由此评估宜昌市固碳释氧量[12,20]。

3 结果与分析

3.1 2011—2020年宜昌市植被覆盖度变化分析

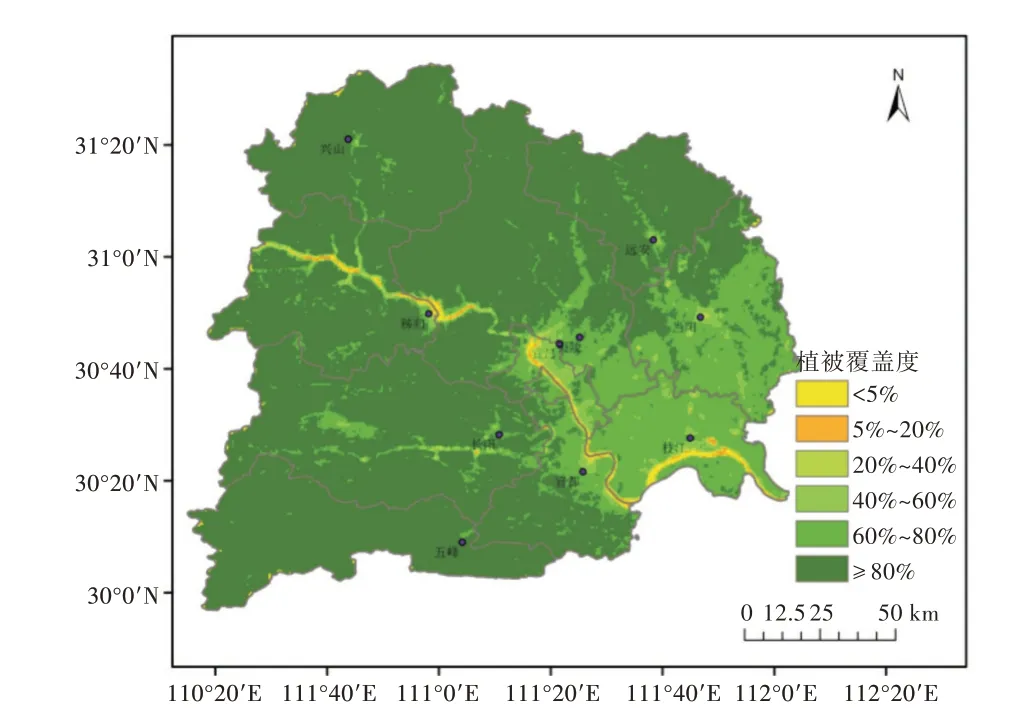

3.1.1 宜昌市不同覆盖等级的空间变化分析2011—2020年宜昌市植被覆盖环境良好稳定,西部山区植被覆盖度高于东部平原,其中,五峰、兴山、长阳、夷陵、秭归、远安等山区植被覆盖度较高,大部分地区达80%以上,枝江、当阳等东部平原地带植被覆盖度多处于40%~60%;人口较为集中的城镇区域植被覆盖度多处于5%~20%(图2)。全市植被覆盖度以高植被覆盖为主(图3)。

图2 2011—2020年宜昌市平均植被覆盖度空间分布

图3 2011—2020年宜昌市不同等级植被覆盖度占比(各等级占总面积的比例)分布情况

3.1.2 宜昌市不同覆盖等级的时间变化分析2011—2020年宜昌市植被覆盖度呈增长趋势(图4)。春季和夏季植被覆盖度较好,秋季和冬季植被覆盖度相对较差,其中春季平均植被覆盖度为84.4%,植被覆盖最好,且呈增长趋势;冬季平均植被覆盖度为62.8%,植被覆盖相对最差,但也呈增长趋势,并且2020年冬季的植被覆盖度为10年来最高。从宜昌市2020年植被覆盖度年际对比结果可以看出,宜昌市植被覆盖度整体呈稳中向好趋势(图5)。

图4 2011—2020年宜昌市逐年(季)平均植被覆盖度变化情况

图5 宜昌市2020年植被覆盖度年际对比(△fv)空间分布

3.2 2011—2020年宜昌市净初级生产力变化分析

3.2.1 宜昌市净初级生产力时空变化分析 宜昌市植被平均NPP空间变化特征呈自西向东递减的趋势,西部山区NPP高于东部平原(图6),其中,五峰、兴山、长阳、夷陵、秭归、远安等山区NPP较高,大部分地区达800 gC∕m2以上;枝江、当阳等东部地带大部为耕地,NPP多处于600~800 gC∕m2;人口较为集中的城镇区域NPP小于600 gC∕m2,分布特征与当地地形、海拔、植被类型等自然因素和土地类型有关。

图6 2011—2020年宜昌市平均NPP空间分布

宜昌市2020年NPP年际对比空间差异较大(图7),其中,长阳、五峰、秭归东部、夷陵等西部山区NPP整体表现为增加,NPP减少显著的区域主要集中在东部平原县市,这与其城镇化的快速发展有直接联系。快速城镇化在改变植被生长环境的同时,也对植被的生产力产生了消极的影响,从而导致该地区NPP显著下降[17]。

图7 宜昌市2020年NPP年际对比(△NPP)空间分布

2011—2020年宜昌市NPP年均值呈增长趋势(图8),植被吸收的净CO2量逐渐增多,说明宜昌市生态逐步改善,这与近年来宜昌市大力开展“中国气候宜居城市”“中国天然氧吧”“中国气候宜居县”气候标志创建息息相关。宜昌市大部分地区NPP达800 gC∕m2以上(评价等级为高),其中NPP为1 000 gC∕m2以上(评价等级为很高)增长趋势最大。

图8 2011—2020年宜昌市逐年NPP和不同等级占比分布情况

3.2.2 宜昌市固碳释氧能力综合分析宜昌市2011—2020年平均固碳量和释氧量西部山区均高于东部平原(图9),其中,五峰、兴山、长阳、夷陵、秭归、远安等山区固碳量达3 000 g∕m2以上,释氧量达2 000 g∕m2以上;枝江和宜都等东部地带大多为耕地,固碳量多处于2 500~3 000 g∕m2,释氧量多处于1 500~2 000 g∕m2;人口较为集中的城镇区域固碳量多处于1 000~2 500 g∕m2,释氧量多处于750~1 500 g∕m2,由此可见,固碳释氧能力主要与不同土地覆盖类型和人类活动有关。近10年宜昌市平均固碳量与释氧量呈增长趋势,植被释放的氧气逐渐增多。

图9 2011—2020年宜昌市平均固碳量(a)和释氧量(b)的空间分布

3.3 宜昌市植被覆盖度对净初级生产力的影响分析

植被覆盖度能够较好地反映不同地物类型的植被覆盖特征以及与地表能量的交换特征[8,21],不同植被覆盖度下的NPP产量势必存在差异,为了能够定量分析NPP与植被覆盖度之间的关系,本研究逐像元提取对应植被覆盖度下的平均NPP并作相关性分析。结果表明,植被覆盖度与平均NPP之间的相关系数高达0.91,并通过了0.01水平的显著性检验,说明植被覆盖度对NPP的产量具有很好的指示作用,NPP的产量随植被覆盖度的增大而增加,植被覆盖等级的变化会引起NPP的变化。

为定量表达不同等级植被覆盖度变化对NPP产量的影响,分别计算2011—2020年各等级下的NPP(表2),可以发现,不同年份各等级植被覆盖度下的年均NPP均存在不同程度的波动。其中,高植被覆盖度NPP近10年的变化趋势最明显,为4.35 gC∕m2,说明高植被覆盖区对区域生产力的影响非常重要;较高植被覆盖度次之,近10年的变化趋势为0.25 gC∕m2;较低植被覆盖度及以下等级的平均NPP的线性趋势整体表现为稳中略升;中植被覆盖度的均值NPP略有下降,这主要受较高植被覆盖区以上明显增长的影响。

表2 2011—2020年宜昌市不同等级植被覆盖下的NPP分布情况

4 小结与讨论

本研究利用宜昌市2011—2020年植被指数和NPP数据,分析了宜昌市植被覆盖度与净初级生产力的时空变化特征及其两者之间的关系,为深度研究人类活动及城市化带来的生态环境效应,达到合理规划城市发展、提高土地利用率、发展农业等提供参考。主要结论如下。

1)宜昌市植被覆盖环境良好稳定,并呈增长趋势,西部山区植被覆盖度高于东部平原,全市植被覆盖度以高植被覆盖为主;春季和夏季植被覆盖度较好,秋季和冬季植被覆盖度相对较差。

2)宜昌市西部山区NPP高于东部平原,并呈增长趋势,植被吸收的净CO2量逐渐增多,说明宜昌市近10年生态环境得到改善。

3)宜昌市西部山区固碳量和释氧量高于东部平原,固碳释氧能力与不同土地覆盖类型和人类活动有关;近10年平均固碳量和释氧量呈增长趋势。

4)宜昌市植被覆盖度与NPP之间的相关系数达0.91(P<0.01),说明植被覆盖度对NPP的产量有很好的指示作用,并且NPP的产量随植被覆盖度的增大而增加;各等级植被覆盖度下的年均NPP均存在不同程度的波动,其中高植被覆盖度变化趋势最明显,说明高植被覆盖区对区域生产力的影响非常重要。

5)本研究使用的植被指数数据分辨率为1 000 m,在区域性研究中仍然存在一定的误差。此外实际植被NPP是气候、下垫面覆盖和其他因子(城市热岛、农耕活动、园林管理等)相互作用的结果[22],后续可以综合气候因素的影响对NPP变化进行更加详细的分析研究。