拐子湖沙尘暴气候变化特征及其成因研究

2022-12-30吴海涛

吴海涛

内蒙古自治区拐子湖气象站

大量沙尘被强风吹起,使得水平能见度不足1 000 m的天气现象称之为沙尘暴。当前,我国受荒漠化威胁的面积是总国土面积的40%左右,且每年仍旧以2 460 km2的速度继续扩展。因沙尘暴天气对人类的危害极为严重,已经引起了国内外学者的高度关注,很多学者从不同角度,通过多种方法开展了大量研究工作,并得出了很多有意义的结论[1-4]。拐子湖位于巴丹吉林沙漠北缘,自然环境恶劣,主要气候特征是干旱、少雨、炎热、大风天气出现频率较高。近几十年来,因全球气候变暖现象不断加剧,特别是由此引发的极端气候事件严重威胁着人类社会发展、生态环境和农业生产等。因此,对拐子湖沙尘暴天气进行统计分析,对于充分利用当地气候、气象变化规律,并制定科学有效的防灾减灾措施很有必要。

1 研究资料和方法

本文利用拐子湖气象站1991—2021年沙尘暴气象观测资料,选用线性趋势分析法,对该地沙尘暴天气变化规律进行分析[5]。其中季节划分采用常规划分标准:春季为3—5月,夏季为6—8月,秋季为9—11月,冬季为12月到次年2月。

2 沙尘暴天气时间分布特征

2.1 年际变化

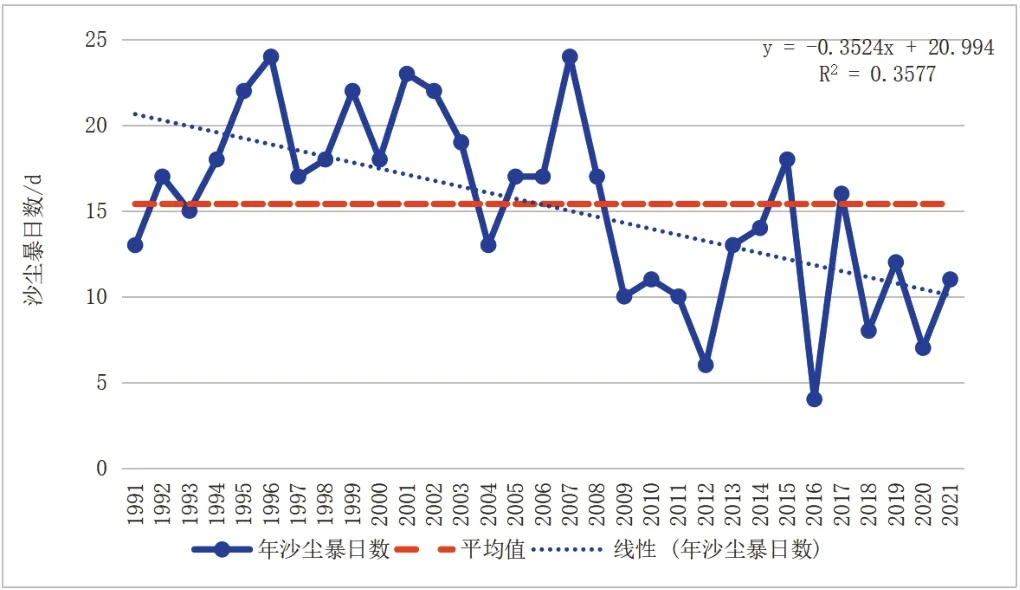

1991—2021年拐子湖沙尘暴天气共出现476d,每年平均沙尘暴日数为15.4 d,其中沙尘暴日数的最大值为24 d,分别出现在1996年和2007年;最小值只有4 d,出现在2016年,且最大值是最小值的6倍,说明拐子湖沙尘暴日数年际变化波动幅度较大。近31年拐子湖年沙尘暴日数整体以下降趋势为主,气候变化倾向率为-3.524 d/10 a,下降趋势极为显著。结合平均值曲线,在2008年之前,除了有3年(1991年、1993年、2004年)的沙尘暴日数在多年平均值曲线以下外,其余年份的沙尘暴日数均高于平均值;从2008年往后,除了有2年(2015年、2017年)的沙尘暴日数高于平均值外,其余年份沙尘暴日数均低于平均值。结合年沙尘暴变化曲线图(图1),1991—1996年拐子湖年沙尘暴日数以上升趋势为主,且1996年沙尘暴日数达到最大;从1996年往后,拐子湖沙尘暴日数呈现下降趋势,只是在21世纪10年代之前,沙尘暴日数下降幅度较大;之后则呈现平稳下降趋势。总体来说,近30年拐子湖沙尘暴天气以下降趋势为主。

图1 1991—2021年拐子湖沙尘暴日数年际变化趋势图

2.2 四季变化

1991—2021年拐子湖春季沙尘暴日数整体以下降趋势为主,变化倾向率为-0.927 d/10 a,下降趋势较为显著。近30年拐子湖春季平均沙尘暴日数为8.5 d,是年内沙尘暴日数的55.0%,出现频率相对较高。其主要原因可能是拐子湖春季大风天气出现频率最高,冷空气活跃,再加上降水量少,春季气温回暖解冻,在沙源存在较为丰富的拐子湖地区极易形成沙尘暴。其中1991—2007年拐子湖沙尘暴日数以波动上升趋势为主,且2007年春季沙尘暴日数最高,达到了17 d;从2007年往后呈现先快速下降后小幅度波动下降的趋势。

1991—2021年拐子湖夏季沙尘暴日数整体呈现下降趋势,变化倾向率为-1.75 d/10 a,下降趋势极为显著。近30年拐子湖夏季平均沙尘暴日数为4.5 d,是年内沙尘暴日数的29.2%;其中,在2006年以前,拐子湖夏季沙尘暴日数有5年在多年平均值曲线以下,占31.3%,剩余11年夏季的沙尘暴日数则在平均值曲线以上;从2006年往后,拐子湖大部分夏季的沙尘暴日数在平均值曲线以下,说明该阶段是沙尘暴少发期;只有极个别年份的沙尘暴日数超过平均值曲线。从逐年沙尘暴日数曲线图中可以看出,1991—1996年拐子湖夏季沙尘暴日数呈现大幅度上升的趋势,且1996年夏季沙尘暴日数达到最大,为14 d,上升幅度高达12 d;从1996年往后夏季沙尘暴日数呈现明显的下降趋势。

1991—2021年拐子湖秋季沙尘暴日数整体以下降趋势为主,变化倾向率为-0.577 d/10 a,下降趋势不太显著。拐子湖秋季平均沙尘暴日数为1.3 d,占年内沙尘暴日数的8.4%,出现频率相对较低,其原因可能是秋季降水量相对集中,此时地表墒情较好,植物有较高的覆盖度,大风不容易将沙物质吹起来,阻碍了沙尘暴天气的形成。拐子湖秋季并不会每年都会有沙尘暴天气出现,近30年共有12年没有沙尘暴天气出现,占40%,秋季出现沙尘暴天气的频率为60%。另外,拐子湖秋季沙尘暴日数的最大值只有5d,出现在1991年,其余年份的沙尘暴日数均在平均值曲线上下来回波动。

1991—2020年拐子湖冬季沙尘暴日数整体呈现下降趋势,变化倾向率为-0.343 d/10 a,变化趋势不太显著。拐子湖冬季平均沙尘暴日数为1.0 d,占年内沙尘暴日数的6.5%,冬季沙尘暴日数的最大值为4 d,出现在2007年,拐子湖冬季还有12年没有沙尘暴天气出现,占40%。另外,1991—1995年拐子湖冬季沙尘暴日数呈现快速下降趋势;1995—2001年呈现快速上升趋势;从2001年往后拐子湖冬季沙尘暴日数以波动下降趋势为主。

由此可见,拐子湖春、夏、秋、冬四季沙尘暴日数均呈现下降趋势,同年沙尘暴日数变化趋势保持一致,只是变化倾向率有一定差异,尤以夏季和春季沙尘暴减少趋势对年变化贡献最大。另外,拐子湖年内沙尘暴以春季出现频率最高,其次是夏季,秋季和冬季出现频率较低。

2.3 年内变化

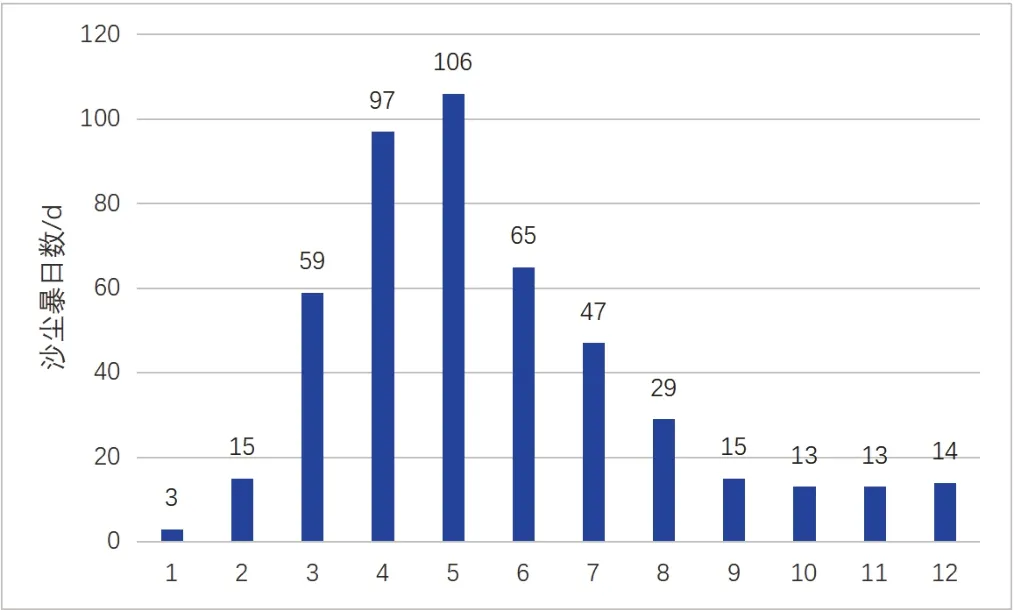

1991—2021年拐子湖年内沙尘暴日数整体呈现单峰型变化特征,峰值出现在5月份,沙尘暴日数共有106 d,占22.2%,次峰值出现在4月份,为97 d,占20.4%;谷值只有3d,出现在1月份,占0.6%,峰值大约是谷值的35倍,说明拐子湖沙尘暴日数年内变化波动幅度较大。结合沙尘暴年内变化图(图2),1—5月份拐子湖沙尘暴日数整体以上升趋势为主;从5月份往后则是逐月下降。另外,拐子湖年内沙尘暴日数主要出现在每年的3—7月份,每月的沙尘暴日数几乎都在1.5 d以上,尤以4—6月份最为集中,这段时间的沙尘暴日数共有268d,占沙尘暴日数的56.3%。这种春夏频繁型的分布特点同拐子湖的气候特点、地理位置及地面状况密切相关。春季因大风天气的影响,使得沙尘暴天气出现频率较高;夏季则因强烈的日照辐射,使得流沙温度快速上升,使得局地热力条件极不稳定,进而诱发沙尘暴天气,这也是为何在盛夏,拐子湖地区仍旧可能出现能见度不足500 m沙尘暴天气的主要原因。

图2 1991—2021年拐子湖年内沙尘暴日数变化图

3 拐子湖沙尘天气形成的原因

3.1 特殊地理位置和地形特征

拐子湖有较为恶劣的自然环境,是内蒙古强沙尘与特强沙尘的主要多发区之一,也是我国沙尘暴北移路径的必经之地。因拐子湖位置较为特殊,再加上生态环境不断恶化,裸露、疏松的地表和草地生态系统不断恶化,使得鼠害、毒草害连年出现,导致植被退化速度不断加剧,增加了草地裸露面积,浩瀚的巴丹吉林沙漠为频繁出现的沙尘天气提供了丰富的沙源,因拐子湖位于巴丹吉林沙漠北缘,一旦出现大风天气,将会就地起沙。

3.2 冷空气不断东移南下

春季,因冷空气不断东移南下,使得拐子湖经常会有沙尘暴天气。拐子湖沙尘天气的冷空气路径主要包括:①西北路径。弱的高压脊几乎控制整个乌拉尔山,西伯利亚如同大低压槽区,堆积了大量的冷空气,新疆东部到河西走廊则形成了较强锋区,冷空气不断朝着拐子湖侵入。地面图中,从新疆东部到河西走廊有热低压发展的极为迅速,同时还伴随着较为明显的气压梯度、变压梯度及锋面,冷空气途径蒙古西部后,会吹向巴丹吉林沙漠腾格里沙漠,导致拐子湖沙尘暴天气的出现;②西方路径。在沙尘暴天气还没有出现之前,有一高压脊出现在乌拉尔山附近,而冷低压槽则出现在蒙古西部到巴尔喀什湖一带,翻越过天山的冷空则会朝着南疆沙漠、戈壁、巴丹吉林沙漠入侵,进而引发拐子湖沙尘暴天气;③北方路径。在沙尘暴天气还没有出现之前,有一强冷高压出现在贝加尔湖西部到新西伯利亚,而蒙古高原西北部则是高压中心;有一低压中心出现在贝加尔湖东部到河套北部,途径蒙古国的冷空气会吹向腾格里沙漠,进而引发沙尘暴天气,只是该路径引发拐子湖沙尘天气的概率相对较低。

3.3 春季温暖少雨气象条件

春季,拐子湖上空以晴朗天气为主,地面上的太阳辐射强度不断增大,沙漠、戈壁、裸露的地表会有明显的增温现象,极易产生正变温区,在对流层中层有时会有负变温存在,增加了大气的不稳定性水平,将会出现热力扰动,为地面沙尘卷入到空中提供了有利条件。再加上空气有效降水不足,使得拐子湖连年干旱,地下水位不断降低,进一步加剧了水质恶化程度,在大风天气出现之前很难有明显降水天气过程来抑制沙尘,为沙尘天气的出现提供了丰富的沙源条件。

4 防御措施

4.1 建立沙尘暴天气监测预警系统

对于拐子湖气象站来说,应始终将沙尘暴监测和预警工作作为日常气象监测的关键。根据拐子湖沙尘暴天气发生发展规律,对沙尘暴天气危害较为严重的区域积极构建监测站网。与此同时,还可以建立气象信息共享平台,以对沙尘暴天气动态变化情况及时掌握。对于沙尘暴灾害变化情况,为了不断提升沙尘暴灾害预报的准确性和及时性,需及时开展临近短期和中长期沙尘暴灾情预报工作。对沙尘暴灾害预警信息发布系统不断进行强化,提升对沙尘暴天气的预报预测水平。在当地农牧业生产关键期内,一旦出现沙尘暴天气,需要拐子湖气象站时刻监测沙尘强度并及时预告,使农牧民可第一时间获取到同沙尘暴相关的气象服务信息,确保防灾减灾工作顺利开展。

4.2 改善生态环境

拐子湖生态环境恶劣,要从根源上减少沙尘暴的发生,需要积极构造人与自然和谐相处的生活空间,将环境规划工作放在首位,加大投入力度做好环保设施建设,同时还要开展环境综合治理,借助于电视、广播、网络、宣传册、微信、微博等不同方式向当地农牧民积极宣传保护生态环境的重要作用,提升社会大众的环境保护意识。按照相关法律法规对林草植被进行保护,大范围种植乔灌草,以对土地沙漠化问题进行抑制。为了对农田、牧区草场进行保护,可对防护林进行构建,采取科学有效的方法不断完善风沙生物防护体系,减少土地沙漠化程度和沙尘源,最大限度地避免或者降低沙尘暴灾害。

4.3 遏制沙尘原,加大退耕还林还草力度

结合拐子湖近年气候发生发展规律,对优良牧草品种加大种植力度,同时还可以对多年生牧草选择人工种植,不断增强退耕还林还草力度。另外,对当前的草场不断进行改良,适当增大牲畜食用牧草种植比例。多年来,因退化草场气候的干旱化趋势极为显著,土壤湿度与地标湿润指数不断下降。为了尽快改善这种情况,需对抗旱性、耐旱性强的牧草进行积极补种,不断提升林草覆盖率,以减少沙尘暴天气的出现。