西藏改则县吉布茶卡-拉果错盐湖锂矿控矿因素分析

2022-12-28李金生李兴张庆松魏宇

李金生,李兴,张庆松,魏宇

(四川省冶金地质勘查院,成都 610051)

0 引言

锂(Li)元素因其密度最小、金属活动性最强等特点,成为一种新兴的战略矿产资源,被称为“21世纪的能源金属、白色石油”,在核能、航天、储能、医疗、冶金、陶瓷等领域应用广泛[1-5]。在当今温室气体排放量巨增引发全球气候变化的问题上,世界各国正在响应和落实全球减排协议。我国提出并承诺2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和的绿色低碳减排目标。在此背景下,具有开路电压高、能量密度高、工作温度范围宽、放电平衡、自放电子等特殊电化学性能的新型锂电池不仅可以很好地解决汽车燃料危机和污染物排放,而且小-微型的锂电池也让各种仪器设备的小型化移动化成为可能,近年锂电池等动力源的应用数量激增,现已成为全球锂资源的最大消费板块。

锂矿以固体(花岗岩型和沉积岩型)、液体(盐湖卤水、油田卤水、井卤水和海水)的形式产出,目前以花岗伟晶岩型和盐湖型最具开发前景,其中盐湖卤水型锂矿约占全球锂矿资源量的78%[4],是全球最重要的一种锂矿床类型[5]。中国是盐湖资源大国,亦是全球盐湖分布最多的国家之一。我国的盐湖锂资源主要集中在青藏高原的羌塘盆地和柴达木盆地[6-9],尤以藏西北盐湖占据国内现代盐湖锂资源的半壁江山。

藏西北地区具有独特的地质、地貌和气候条件形成星罗棋布的现代盐湖,其中的拉果错、麻米错、扎布耶、龙木错、多格仁错是西藏最大的5个现代盐湖锂矿,LiCl资源量合计超过1000×104t。鉴于藏西北地区部分交通、地理条件较差,盐湖区地质调查研究工作程度较低。因此,剖析阐述西藏吉布茶卡-拉果错盐湖锂矿的控矿因素,对于藏西北区域盐湖锂矿的调查评价工作具有参考意义。

1 自然地理简况

吉布茶卡-拉果错位于藏北高原腹地的阿里地区改则县城以南约40 km处,隶属阿里地区改则县麻米乡古昌村和行勤村所辖。研究区的北侧有阿里—改则—拉萨公路通过,自改则县城有县道可直达吉布茶卡附近,交通比较方便。

研究区属于高原亚寒带干旱气候区,具有日照充足、无霜期短、寒冷风大、雨雪量小、蒸发量大、昼夜温差大等特点。改则地区的年平均气温为-0.2℃,1月平均气温为-12.8℃,最低气温-44.6℃;7月平均气温11.9℃,最高气温26℃,平均气温日较差约14℃;年平均日照3168 h;年平均风速4.3 m/s,最大风速36 m/s;年均降水量189.60 mm,年极端降水量最大295.8 mm,最小84.5 mm,年降雪日约为60 d。

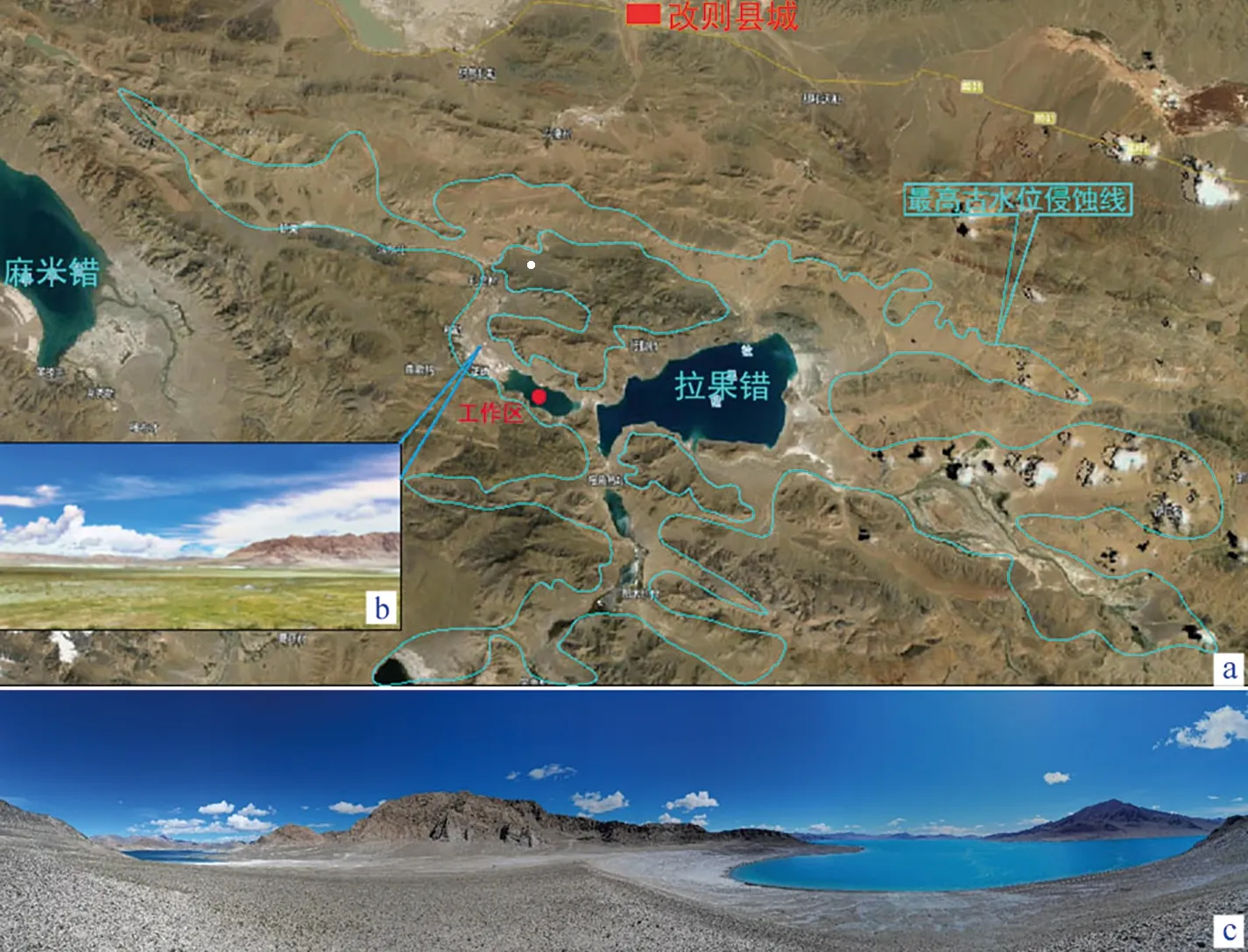

研究区地形地貌属于南羌塘高湖盆地貌,地势较为平缓,湖盆周边为高程>5000 m的山地。吉布茶卡-拉果错古水位侵蚀线研究表明,吉布茶卡和拉果错两个湖盆在更新世时为一东西相连的古湖泊(图1a),总体呈NWW向展布,长达100 km,最宽处40 km,湖面面积约1100 km2,最高湖岸侵蚀线高程为4690 m。2011年拉果错湖面高程最高为4475 m。2021年吉布茶卡(图1b)丰水期湖面的实测高程为4472.50 m。目前的吉布茶卡与拉果错之间(图1c)被一高20~50 m的湖堤相隔①(图2)。

图1 吉布茶卡-拉果错湖盆卫星影像及全景图Fig.1 Satellite image and panoramic view of Jibu Caka-Lhaguo Tso lake basina.吉布茶卡-拉果错卫星影像及最高古水位侵蚀线;b.吉布茶卡研究区;c.吉布茶卡-拉果错湖盆全景(左侧为吉布茶卡错, 右侧为拉果错)

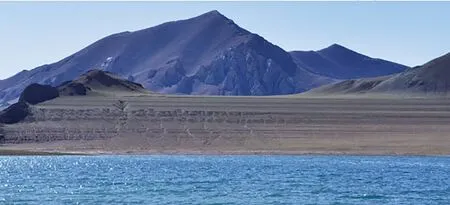

图2 吉布茶卡湖堤水位侵蚀遗迹Fig.2 Erosion map shown by relics of water levels of Jibu Caka lake镜头指向132°,湖堤正东及南东方向为拉果错

2 成矿地质背景概述

吉布茶卡-拉果错所在区域处在班公湖—怒江结合带和拉达克—冈底斯弧盆系的衔接部位;区域北缘为班公湖—怒江蛇绿混杂岩带(有洞错蛇绿岩组产出),其南依次为昂龙岗日—班戈—腾冲岩浆弧、狮泉河—拉果错—永珠蛇绿混杂岩带和革吉—措勤—申扎岩浆弧[10-12]。

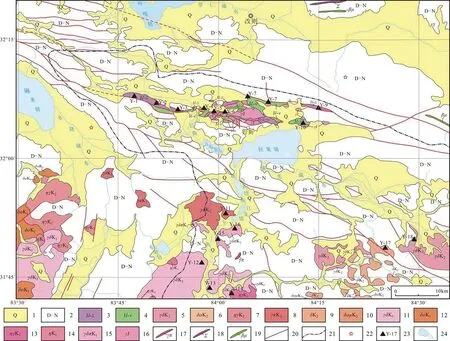

区域地层属于冈底斯—腾冲地层区的班戈—八宿地层分区[11-12]。地层的走向线与主构造线一致,大致呈NWW向展布。出露有上古生界的泥盆系、石炭系和二叠系,中生界的侏罗系和白垩系,新生界的古近系、新近系和第四系。其中,第四系更新世、全新世的冲洪积、湖相沉积(包括碎屑沉积、化学沉积和沼泽沉积)广泛分布于区域北部和中部的断陷盆地中。在吉布茶卡-拉果错的北侧发育EW向的拉果错蛇绿混杂岩带(Jl),该岩带为狮泉河—拉果错—永珠蛇绿混杂岩带(SYMZ)西段的一部分,其中包括超基性岩、基性岩、基性熔岩、浅色岩脉和硅质岩等,蛇绿岩岩类较为齐全、保存较为完好;蛇绿岩与部分基质岩系、中酸性侵入岩同时产于构造杂岩带中,显示其古海洋岩石圈构造残片的特点,对恢复洋陆格局和构造演化历史具有重要价值[13-14]。另外在改则县以东见有辉长岩和橄榄岩出露,均呈脉状,属于洞错蛇绿混杂岩带(Jd)的西延部分(图3)。

图3 吉布茶卡-拉果错区域地质略图[11-12,14]Fig.3 Geological sketch of Jibu Caka-Lhaguo Tso lake area1.第四系:冲洪积-湖积物;2.泥盆系-新近系;3.侏罗系拉果错蛇绿岩组:蚀变橄榄岩;4. 侏罗系拉果错蛇绿岩组:蚀变辉长岩;5.晚白垩世:花岗闪长岩;6.晚白垩世:石英闪长岩;7.晚白垩世:二长花岗岩;8.晚白垩世:花岗斑岩;9.晚白垩世:闪长岩;10.晚白垩世:石英闪长玢岩;11.早白垩世:花岗闪长岩;12.早白垩世:石英闪长岩;13.早白垩世:二长花岗岩;14.早白垩世:二长岩;15.早白垩世:花岗闪长斑岩;16.侏罗纪:花岗岩;17.花岗斑岩脉;18.橄榄岩脉;19.辉绿玢岩脉;20.断裂;21.水文单元;22.火山机构;23.采样位置及编号;24.河流与湖泊

区域岩浆岩发育,分为南、北2个中酸性侵入岩带。北岩带有多个侏罗纪中-晚期侵位的中酸性岩浆岩呈近EW向展布,岩体大小不一、产状多样,侵入到蛇绿混杂岩带中,岩性有花岗闪长岩、花岗闪长斑岩、石英闪长岩、花岗斑岩等[14-15];南岩带分布在区域南部,白垩纪中-酸性岩体受区域NWW向断裂和NE-NNE向断裂的控制,侵入岩体多呈岩基或岩株状产出,岩性主要有二长花岗岩、花岗闪长岩、石英闪长岩、闪长岩等。火山岩及火山碎屑岩分布于南部区域,在白垩系中有玄武岩、英安岩和凝灰岩产出,另在古近系美苏组(Em)中也见有安山岩和凝灰岩[11-12]。

区域构造作用强烈,先后经历了华力西期、燕山期及喜马拉雅期构造运动。华力西期构造运动使上古生界褶皱并成为区域中-新生代弧后盆地的基底;燕山早期侏罗系产生褶皱,海盆关闭后形成构造混杂带;燕山晚期白垩系褶皱并产生一系列逆断层或走滑断层;喜马拉雅期出现强烈的断裂活动和地壳隆升[11-12]。区域最为发育的是NWW-近EW向断裂,自北至南有NWW向的改则断裂、拉果错混杂岩带断裂束、扒弄拉断裂、川巴断裂、麻米错北—西扎错—下查拉断裂;NNW向的桑嘎断裂;EW向断裂有曲索玛—雄确断裂和西扎错断裂,NNE向断裂有鲁备牙—多桑断裂束,局部还见有NE向断裂发育。区域NWW向断裂在中生代主要表现为逆冲和右行走滑性质,而在新生代则表现出张性或张扭性的特点。

吉布茶卡-拉果错盐湖所在区域的湖泊均属内流河湖泊,现代多为咸水湖泊,因此盐类矿产资源颇为丰富,盐湖矿床星罗棋布,具有很好的开发利用前景。

3 矿区地质特征

3.1 矿区地层

吉布茶卡-拉果错湖盆区主要发育第四系更新世—全新世的沉积(冲洪积、坡积、湖积和人工堆积等),湖盆周边及盆缘高地主要有二叠系、白垩系和少量岩浆岩出露。

(1)二叠系下拉组(P1x)

分布于矿区湖区南侧,岩性为浅灰色、深灰-灰黑色中-厚层泥晶灰岩、含燧石灰岩、生物碎屑灰岩、角砾状灰岩、砾屑砂岩,少量结晶灰岩,夹少量钙质粉砂岩及钙质泥岩。

(2)白垩系郎山组(K1l)

分布于矿区湖岸附近。岩性为灰色、深灰色薄-中厚层状生物碎屑灰岩、含生物碎屑灰岩、泥晶灰岩、紫红色薄-中层状生物碎屑灰岩、微泥晶灰岩。

(3)第四系

全新统广泛分布于矿区中部现代湖区、湖盆边缘及山涧水系附近。成因可分为人工堆积、冲洪积、坡积和湖积等类型。

湖积(Qhl)。广泛分布于现代湖泊的湖底及周围,湖积物可分为湖相碎屑沉积和湖相化学沉积2种类型;①湖相碎屑沉积多产于矿区现代湖泊的底部和湖滨地带,主要为灰黄-灰白-灰绿色黏土、钙质黏土和含砾细砂黏土层,有少量黑色有机泥;②湖相化学沉积多位于盐沼和盐坪地带,少量分布于现代湖泊湖底,常产出角砾状或糖粒状硼镁矿、钙质黏土及芒硝等矿产。矿区的湖相沉积又可分为湖岸和湖底2个沉积亚相:①湖岸亚相的沉积物分为灰色含砾细砂黏土层和钙华-灰白色钙质黏土-硼酸盐层;含砾细砂黏土层呈灰白-灰黄-灰绿色,由黏土(40%)、粉砂(30%)、细砂(25%)和少量砾石(5%)构成;砾石成分主为泥晶灰岩、砂岩等;砾石分选性和圆度较差,砾径多为1~7 cm,个别达10 cm;砂的成分与砾石一致,本层厚度>50 m(未见底)。钙华-灰白色钙质黏土-硼酸盐层为矿区固体硼镁矿的赋矿层位,主要成分为角砾状硼镁矿、糖粒状硼镁矿和钙质黏土;最大厚度约9 m;②湖底亚相自上而下分为4层:芒硝层、有机质泥层、钙-砂质黏土层和砂砾层;厚度>50 m(未见底)。

坡积(Qhdl)。主要分布在湖盆边缘与山地相结合的部位,总体呈白、黄、灰、灰黑的不同色调,上部主要为含砾细-中砂(风积),下部主要为砾石、巨砾和碎石;砾石约占50%,细砂约占20%,中砂约占30%;砾石和碎石的成分主要为泥晶灰岩和砂岩,少量钙华;砾石的分选和圆度较差。砾径一般为4~15 cm,个别达30 cm;砂的成分与砾石一致;局部表层有0~0.1 m厚的腐殖层。

冲洪积(Qhalp)。主要分布于山涧、冲沟口、湖盆边缘等地势开阔、平缓的平地或台地,为灰黄色、灰白色含黏土细砂砾石层。其中,黏土约占10%,粉砂约占20%,细砂约占35%,砾石约占35%。砾石主要成分为泥晶灰岩,少量砂岩。砾石的分选性差,磨圆度差-中等。砾径一般为1~7 cm,个别达10 cm。砂的成分与砾石一致。表层局部有0~0.1 m厚的腐殖层。

人工堆积(Qhs)。主要分布于湖岸的北侧,呈松散堆积,为矿区以往采出的硼镁矿堆,面积0.02~0.05 km2,厚度1.0~3.0 m。

(4)拉果错蛇绿岩组(Jl)

位于吉布茶卡-拉果错北侧虾果—扎贡村—行勤村北一线,其西段原称古昌蛇绿岩组,现合称拉果错蛇绿岩组;蛇绿岩带呈EW向产出,长度约50 km,宽度2~6 km,宏观上呈透镜状,蛇绿岩表现为大小不一的构造块体,被侏罗纪的岛弧型中酸性岩体侵入其中,蛇绿岩组的南、北边界均与下白垩统朗山组呈断层接触,北部断裂中可见上石炭统拉嘎组逆冲推覆其上的现象;岩石组合为变质橄榄岩、层状辉长岩、岩墙状辉绿岩、枕状玄武岩、斜长花岗岩和红色硅质岩等,不同的岩石单元之间多为断层接触;斜长花岗岩呈脉状或透镜状产于基性岩中;研究表明,斜长花岗岩主要为基性岩部分熔融产物,形成于早中侏罗世;蛇绿混杂岩中基质岩系较为少见,为强变形的砂板岩[13-14]。

3.2 矿区侵入岩

吉布茶卡-拉果错湖盆区的南、北侧各有一中酸性侵入岩带。

在拉果错湖盆以北有拉果错中酸性侵入岩带,岩体的侵位时代为侏罗纪,岩性有石英闪长岩、花岗闪长岩、花岗闪长斑岩、花岗岩、花岗斑岩、闪长岩等,多呈岩株、岩脉状;岩浆岩体与蛇绿岩组共同产于蛇绿混杂岩带之中,侵入岩带总体呈EW向,中酸性岩体呈现深成与中浅成侵位混杂的特点,岩石具有岛弧岩浆岩的地球化学特征。

在拉果错湖盆以南为拉清中酸性侵入岩带,侵位时代以白垩纪为主,岩性主要有石英闪长岩、花岗闪长岩、二长花岗岩,少量闪长岩,多呈岩枝、岩株、岩基状,单个岩体长轴多呈NNE或NE向以中深成相岩石为主,钙碱性系列,壳源-幔源型,形成于活动大陆边缘弧俯冲型构造环境。

3.3 矿区构造

吉布茶卡-拉果错盐湖矿区的湖盆构造呈NWW—近EW向,长约100 km,最宽处达40 km,湖盆面积约1100 km2。湖盆北部的拉果错蛇绿混杂岩断裂带和湖盆南部的麻米错北—西扎错—下查拉断裂控制着吉布茶卡-拉果错湖盆构造。①拉果错蛇绿混杂岩断裂束,由西向东沿虾果、玛尔扎、扎贡村、沃琼勒、多沃一线延展,走向为NWW—近EW向,断裂束中断裂交错,极为复杂,混杂岩中的岩石单元之间几乎都为断裂接触关系;北界断裂相对平直,为蛇绿岩与下白垩统朗山组接触,倾向N,倾角60°~75°;南界断裂被其他方向的断裂破坏得非常零乱;②麻米错北—西扎错—下查拉断裂,走向NWW,倾向28°,倾角75°;断裂呈波状,介于NWW向和近EW向之间摆动,为逆冲断裂性质,西段兼具韧脆性特征,东段则以脆性为主。另外,位于上述2条断裂之间的扒弄拉断裂和川巴断裂也对湖盆构造的形成演化具有一定影响。

上新世以来,青藏高原整体隆升,浅部出现以张性为主的断裂活动,原有的NWW—近EW向逆冲断裂转变为右行走滑或正断+右行平移断裂,形成局部的断陷盆地和走滑拉伸盆地,这些盆地沿断裂分布,盆地的长轴方向与断裂走向平行,呈NWW—近EW向。控制吉布茶卡-拉果错湖盆的几条断裂也显示出张性(张扭性)的性质转变。麻米错北—西扎错—下查拉断裂沿线多处可见山脊被右行张扭性切错现象;扒弄拉断裂的北盘出现张性的断层三角面,并有泉水出露点。拉果错的西南方向出现了一系列平行展布的NNE向张性断裂,如鲁备牙—多桑断裂束使NWW向的麻米错—西扎错断裂向北靠近拉果错蛇绿岩断裂带,造成吉布茶卡-拉果错湖盆向西变窄并尖灭[16];NNE向的吴青村断裂和NNW向的桑嘎断裂控制着拉果错以南的几个小湖盆(包括西扎错、江戈错和得布日错)。

3.4 矿区水文地质特征

(1)地表径流特征

(2)地表卤水特征

(3)地下水特征

湖盆流域地下水赋存状态为松散岩类孔隙水和基岩裂隙水:①松散岩类孔隙水,广布于河谷平原、湖积平原和支沟谷地中,地势相对低凹平坦,沉积物结构松散、孔隙发育,含水介质主要为卵石、漂卵石、砾石、粗中砂和含泥质卵石等冲积物或湖积物,厚度数米至数几十米不等,具备良好的地下水赋存条件;丰水期主要接受河流的侧向补给,同时有大气降水的降渗补给,由地势高处向地势低洼处径流,补给地表水并下渗补给基岩含水层;枯水期水位相对较高,主要补给地表水,对地表水的水量、水质具有调节作用;②基岩裂隙水,主要接受上部松散层潜水、大气降水和区外侧向径流补给,通过地表的基岩露头和孔隙发育的疏松岩层,以直接或间接的方式渗入补给;以顺层流动补给为主,一般不易穿过下伏隔水层而跨层流动,其运动总趋势为向湖中心方向运移。因区内基岩裂隙发育程度总体较低,岩层透水性弱,对地表水补给较差。

3.5 岩石地球化学特征

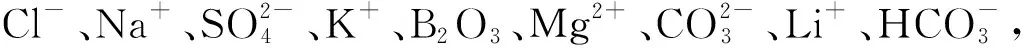

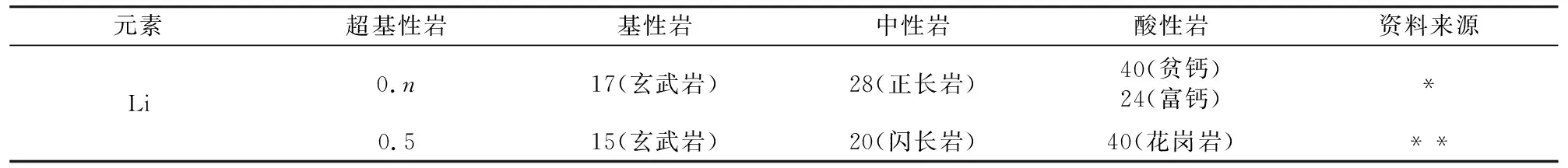

Li元素在地球及各层圈中的丰度见表1,Li在火成岩中丰度见表2[17]。表1显示,大陆壳和大洋壳是地球上Li丰度富集的部位。表2表明,在各类火成岩,从超基性岩→基性岩→中性岩→酸性岩,Li元素丰度逐步增高,碱性岩的Li元素丰度高于中性岩。说明在岩浆的演化过程中,Li元素丰度随岩浆的分异而逐步增高,趋向岩浆晚期阶段聚集的特点。

表1 Li在地球及其各层圈中的丰度[17]Table 1 Li abundance in each spheres of the earth

表2 Li在火成岩不同类型中的丰度[17]Table 2 Li abundance of each igneous rocks

吉布茶卡-拉果错湖盆周缘的岩石类型主要为灰岩,少量的火成岩和蛇绿岩,极少量的变质岩;其中,中泥盆世、早二叠世、早白垩世灰岩中Li的平均含量只有1.43×10-6、5.22×10-6和8.21×10-6[18],含量较低。

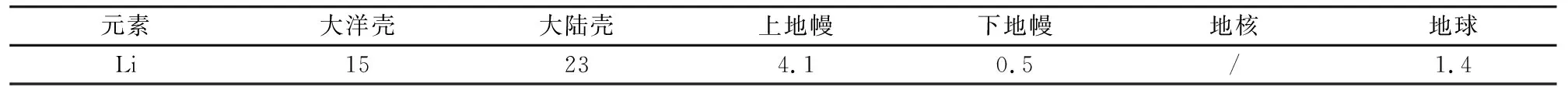

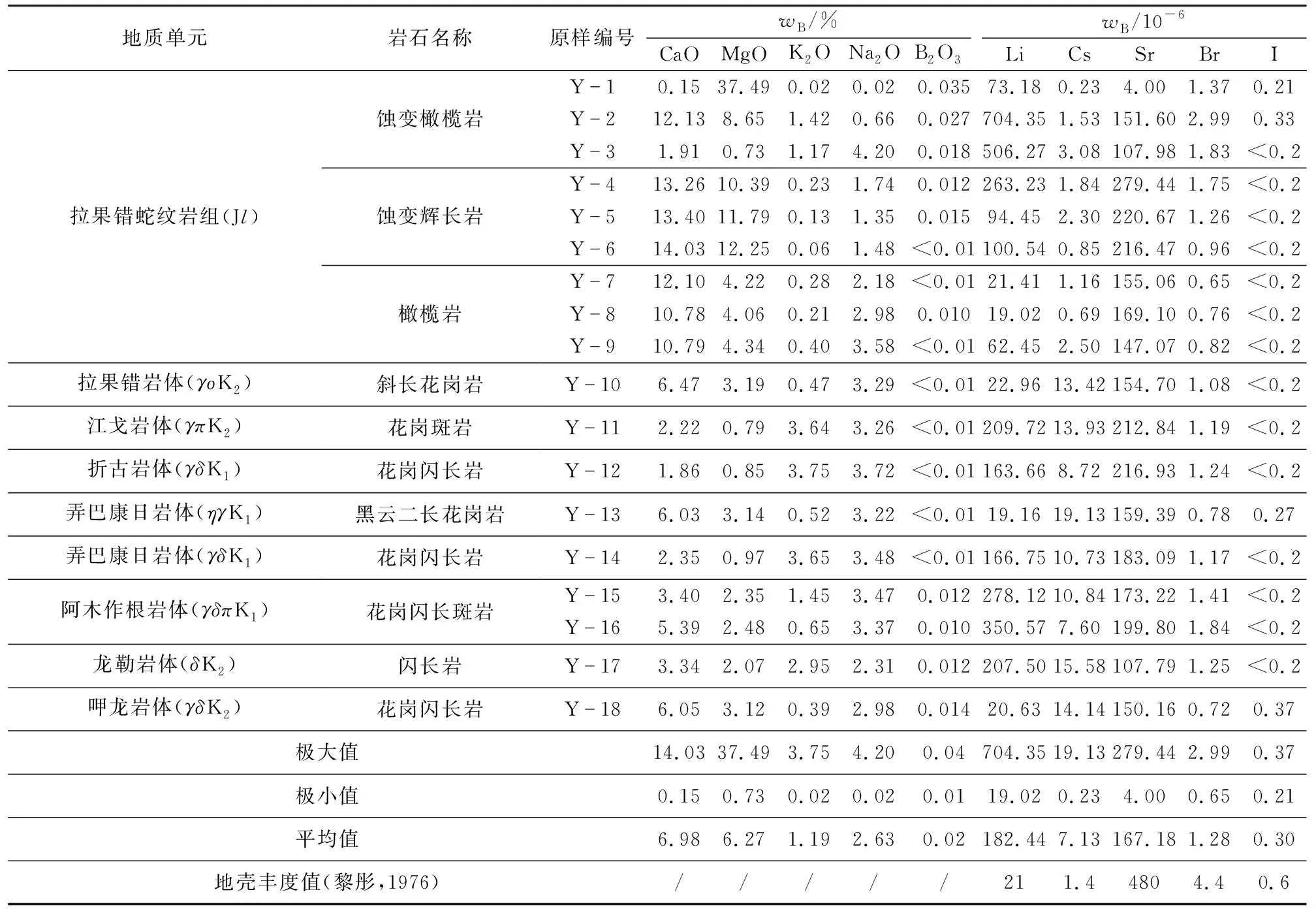

为了解盐湖成盐成矿的地球化学背景和成矿物质来源,对吉布茶卡-拉果错湖盆水文单元内的蛇绿岩组和侵入岩进行采样、测试(表3)。从表3可以看出,拉果错蛇绿岩组的蚀变橄榄岩和蚀变辉长岩、早白垩世的花岗闪长岩和花岗闪长斑岩、晚白垩世的花岗斑岩和闪长岩中Li元素明显富集,Li的含量普遍为地壳丰度值的2~34倍,尤以蚀变橄榄岩和早白垩世花岗闪长斑岩中Li元素含量最高,可能作为研究区盐湖Li元素的重要物质来源。

表3 吉布茶卡-拉果错湖盆水文单元岩石地球化学特征Table 3 Geochemical characteristics of rocks for hydrological units of Jibu Caka-Lhaguo Tso lake basin

4 控矿因素分析

4.1 湖盆构造

吉布茶卡-拉果错盐湖矿区位于班公湖—怒江结合带的南缘,区内断裂构造极发育,以NWW向断裂为主,另外还有一系列NE向、NW向和近SN向断裂带发育,它们控制了吉布茶卡-拉果错的发展与演化。

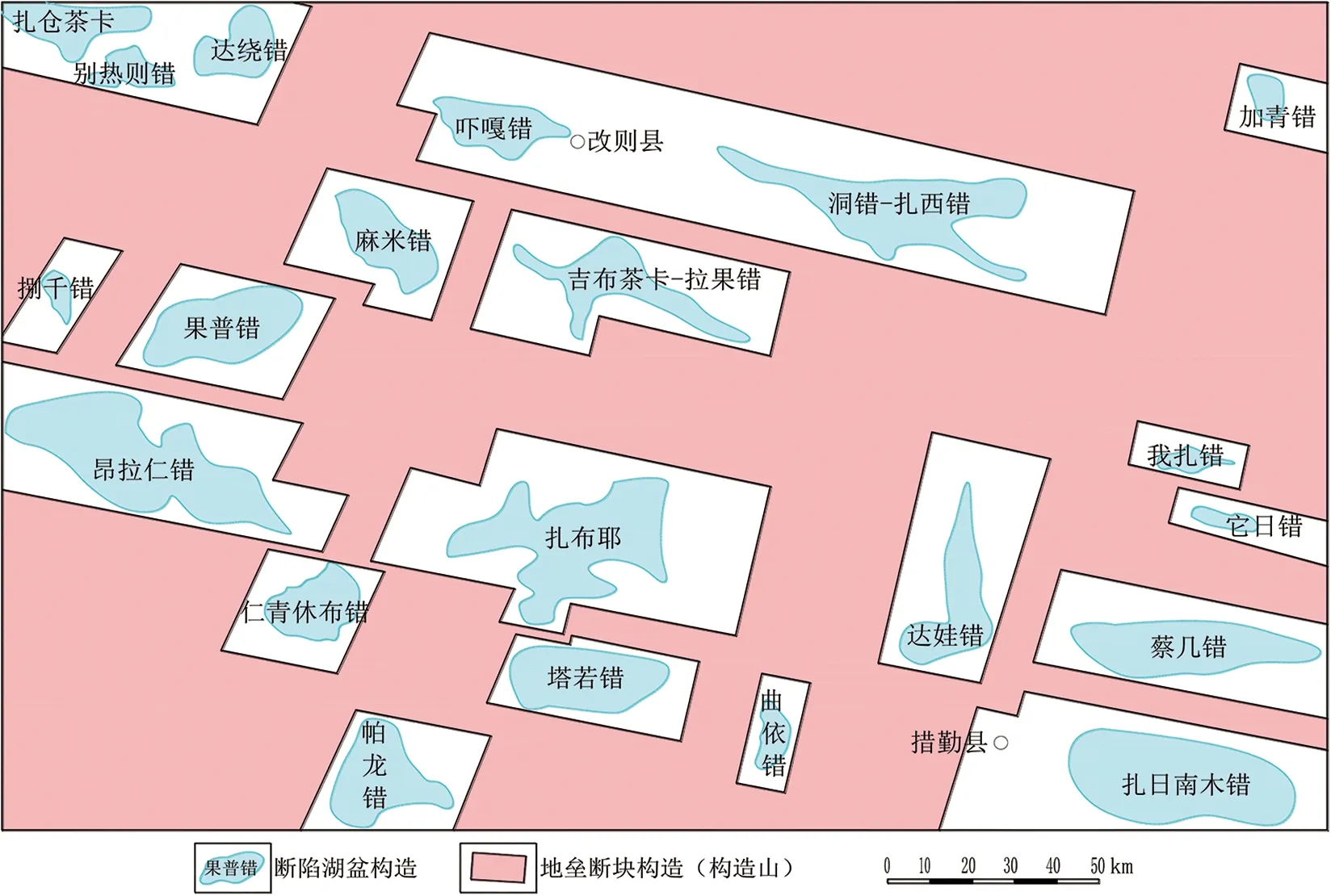

盐湖卤水型锂矿床多产于新生代地质构造活动较为活跃的区域[19]。青藏高原经历了强烈的喜马拉雅运动,受近SN向的持续挤压和逆冲推覆形成了NWW向的山前、山间宽谷与山地起伏交替的构造盆地。随着地壳应力的释放,断块内相继发生NWW向的走滑、拉伸,NWW向和近SN向的共轭式高角度正断层将地块切割成棋盘格式的小型块体。特别是以垂直运动为主的喜马拉雅运动第三幕(新构造运动阶段),区域上地垒-断块山、地堑-断陷盆地等构造型式颇为常见,这些地垒-地堑构造型式促使棋盘式串珠状湖盆构造的形成(图4)[11-12]。断陷成因的湖盆构造是吉布茶卡-拉果错地貌形成的主要构造条件。

图4 区域棋盘式地堑(断陷盆地)-地垒(断块山)分布示意Fig.4 Sketch showing regional chessboard-style grabben (fault basin)-horst (block mountain) distribution

4.2 物质来源

地球上富锂盐湖大多位于板块俯冲-碰撞构造带,板块俯冲构造带上有利于盐湖卤水锂矿的形成[1,20],受班公湖—怒江结合带的控制,区域岩浆活动强烈。

吉布茶卡-拉果错湖盆水文单元内橄榄岩、蛇绿岩、辉长岩、花岗闪长岩、花岗闪长斑岩、斜长花岗岩、石英闪长玢岩、花岗斑岩等超基性、基性、中酸性岩浆岩广泛分布,锂等亲石元素在岩浆结晶分异过程中局部得到富集。吉布茶卡-拉果错湖盆水文单元内的拉果错蛇绿岩中的蚀变橄榄岩、蚀变辉长岩及早白垩世花岗闪长岩、早白垩世花岗闪长斑岩、晚白垩世花岗斑岩、晚白垩世闪长岩中锂元素富集明显,锂元素含量普遍为克拉克值2~34倍(见表3),尤以古昌岩体蚀变橄榄岩、早白垩世花岗闪长斑岩锂元素含量最高,构成研究区盐湖锂元素重要的成矿物质来源①。即吉布茶卡-拉果错湖盆水文单元内富含Li元素的地质体在表生地质作用过程中不断进入湖盆水体,为卤水锂矿形成奠定了物质基础。

4.3 水文条件

吉布茶卡-拉果错盐湖矿区所处的藏北高原,是由北面的喀喇昆仑山—昆仑山—可可西里山,东面的唐古拉山和南面的冈底斯山—念青唐古拉山西段所圈闭,构成了高原湖泊聚集区和内流水系发育区[9]。藏北髙原平均海拔4500~5000 m,地势相对平缓,山地丘陵同宽谷湖盆相间分布。众多的湖盆可分南、北两个湖群带,南带的湖泊数量多、面积大,其形成于新近纪—第四纪初期,目前湖泊已显著退缩,有些湖泊只是季节性积水,趋于干涸。

湖盆区的地表水、地下水和湖泊均属于内流水系,受湖盆构造地形地貌的控制呈向心状汇集于封闭盆地。在高原独特气候条件下,岩石极易风化,特别是化学风化过程中受到地表水、地下水的水溶作用,流域内富锂岩体中的Li元素以Li+的形式从矿物岩石中淋滤出来。由于锂盐一般易溶于水,因此很难形成锂盐的沉淀,Li+进入水溶液中并随地表水、地下水迁移进入湖泊。区域向心内流水系成为盐湖成盐元素向湖泊迁移、搬运、富集的动力和重要载体[21]。

吉布茶卡-拉果错的湖盆构造集水面积>3500 km2,源于湖盆水文体系的丰富雨水、冰雪融水汇入索美藏布、雄布卡曲和古昌曲等流量较大的内流河,为湖泊的形成提供了必要的水文条件。

4.4 气候条件

吉布茶卡-拉果错盐湖矿区位于高原亚寒带干旱气候区,具有日照充足、雨雪量小、蒸发量大的特点,多年平均降水量189.60 mm,平均蒸发量2350.00 mm。在封闭的湖盆环境下,锂等盐类矿物得以不断富集。在蒸发量高的环境中,为湖盆提供了良好的天然蒸发浓缩条件,湖泊由淡水湖→咸水湖→盐湖演化。随着时间的推移,在湖泊蒸发量大于补给量的总趋势下,湖水不断浓缩形成高矿化度富锂盐湖[5,22]①④⑤。

吉布茶卡-拉果错盐湖目前的水面面积为107 km2,平均水深15 m,水位高程4470 m,最高古水位高于现今水位220 m。按古湖泊最高古水位水量与现代湖泊水量推算,现在的湖水已经发生浓缩,只有古湖泊水量的1/160(尚未计算湖盆沉积层体积和巨大蒸发量),为典型的第四纪蒸发盐湖[22]。

5 结语

(1)吉布茶卡-拉果错盐湖矿区所处青藏高原在燕山期—喜马拉雅期的板块碰撞作用下形成了一系列NWW向和近SN向纵横交错的高角度正断层和棋盘式小型断块组合。更新世以来,青藏高原在喜马拉雅期第三幕(新构造运动)快速隆起,相邻断块相对上升或下降成为断块山或断陷盆地构造。

(2)伴随板块俯冲与高原隆升,区域构造-岩浆作用强烈,具有洋壳特征的蛇绿岩组和壳源-幔源型中酸性岩浆沿断裂侵位。蛇绿岩和中酸性侵入体中所含的Li元素在表生地质作用过程中不断进入湖盆水体,成为盐湖锂矿的重要成矿物质来源。

(3)湖盆流域内富锂地质体中易溶的Li元素经地表水迁移进入湖泊中富集。在蒸发量大于补给量的高原气候条件下,湖水不断浓缩,最终形成高矿化度卤水锂矿。

注释:

① 李金生, 邓学国, 李俊峰, 等. 西藏自治区改则县吉布茶卡矿区锂硼矿资源储量核实报告[R]. 成都: 四川省冶金地质勘查院, 2021.

② 赵波, 李勇. 西藏自治区改则县拉果错矿区盐湖表面卤水锂(硼、钾)矿详查报告[R]. 格尔木: 西藏自治区地质矿产勘查开发局第五地质大队, 2012.

③ 耿旭, 汪长林. 西藏自治区改则县吉布茶卡矿区硼镁矿、盐湖卤水矿资源储量核实报告[R]. 成都: 四川省地质矿产勘查开发局矿物探队, 2016.

④ 李金生, 邓学国, 张俊成, 等. 西藏自治区革吉县扎仓茶卡Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ湖(整合)矿区卤水锂矿资源储量核实报告[R]. 成都: 四川省冶金地质勘查院, 2019.

⑤ 李金生, 李兴, 王治颖, 等. 西藏自治区革吉县捌千错盐湖矿区硼锂钾矿资源储量核实报告[R]. 成都: 四川省冶金地质勘查院, 2021.