模型化思维导向的初中电学复习教学设计*

——以“原型·模型·变型:八年级电路分析复习课”为例

2022-12-28祁明君浙江省淳安县千岛湖初级中学

祁明君|浙江省淳安县千岛湖初级中学

模型是对于某个实际问题、客观事物或规律进行系统抽象后形成的形式化表达方式,其核心是科学思维,途径是科学推理和论证,成果是将系统内的主要因素、主要关系和主要过程突出地显示出来。近年来,模型和建模在科学教学中的重要性不断增强。而核心素养提出后,如何在科学课程中融入模型思维,进行建模教学,帮助学生理解抽象概念或复杂过程等,就成了重要的研究课题。

一、对模型化思维的基本认识

《义务教育科学课程标准(2022年版)》指出,模型化思维是“以经验事实为基础,对客观事物进行抽象和概括,进而建构模型;运用模型分析、解释现象和数据,描述系统的结构、关系及变化过程”的一种重要的科学思维。用模型去描述未知的系统,能深刻认识客观事物的本质属性、内在规律以及相互关系。

要达到像科学家一样了解知识的形成过程,就需要从建模教学的角度进行实践,让学生经历建模过程,体会模型建构、修正、迭代和完善的过程对科学发展的重要意义。研究表明,建模教学能促进学生对科学本质的理解,形成对知识内容的深度理解,增加解决实际问题的能力[1]。在课堂教学中,教师应当通过一定的教学策略让学生建立模型化思维,培养建模意识和能力。

二、模型化思维导向的初中电学复习教学设计

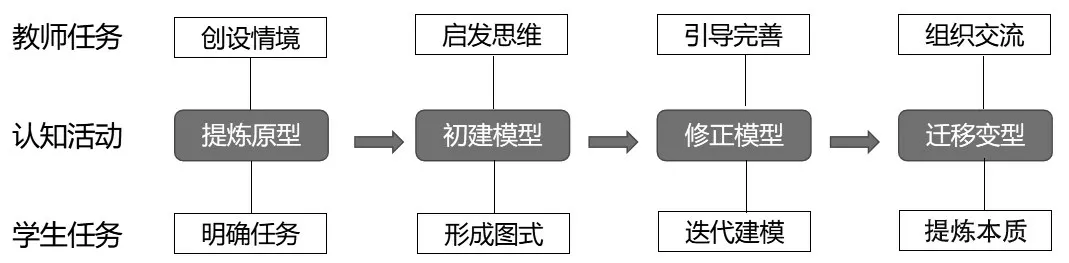

模型化思维导向的初中电学复习,指通过剖析生活中常见电器的原型,让学生利用已学知识进行模型化知识建构,经历建模的过程,最终在变型问题中实现有深度的复习。它是一种旨在实现学生深度学习、培育学生核心素养的教学方式。其基本流程详见图1。

图1模型化思维导向的初中电学复习教学模式

下面,笔者以“原型·模型·变型:八年级电路分析复习课”为例,探讨模型教学的具体操作。

(一)提炼原型:创设情境,明确任务

原型是指没有经过加工与抽象过的事物或生活情境。从原型入手,有助于拉近学生与知识的距离,使学生快速进入课堂。但是如果不对原型加以提炼,就无从培养学生的科学思维。原型应力求包含初中电学知识,能引发学生思考的欲望,激活学生对电学的元认知,为复习课的有效开展打好基础。

课堂教学中,笔者先播放中国人“超重、肥胖”的相关视频,引导学生重视肥胖问题,不仅渗透了学科育人的思想,也成功地将学生的视线引向电子体重秤。接着,笔者展示并定格电子体重秤内部电路图,当学生惊叹于各种敏感电阻之神奇、电路设计之复杂时,笔者话锋一转,指出“利用学过的一些简单的电学仪器,也能设计出功能与体重秤相似的电路”。一石激起千层浪,学生立即积极思考,踊跃讨论,并提出自己的看法,比如可能需要哪些仪器、需要哪些电学知识、串联还是并联等。在此过程中,笔者顺势利导,将八年级电学的知识进行提炼,包括欧姆定律、串并联电路特点、电表读数、电路动态变化规律等,并聚焦到这节课需要解决的原型任务:利用所给简单仪器(滑动变阻器、电源、开关、导线、电流表、电压表,及其他辅助工具如弹簧等)设计模拟体重秤内部电路图。

设计意图:创设与体重秤相关的原型情境,将体重秤示数和体重的关系用电学知识进行提炼,形成电路设计任务,以激发学生对电路知识的元认知。由于搭建的任务平台人人可见,可使学生积极参与,活跃课堂气氛。

(二)初建模型:启发思维,形成图式

科学思维是科学素养的核心,只有在思维活动中才能得到培养。学生先围绕原型任务进行思维活动,采用可视化手段(如图式等),勾勒出对任务问题的原始认知,初步建立模型,然后在课堂呈现并比较图式,在审辩的过程中,相互借鉴,启发思维,优选模型,形成更优图式。以此为依据开展教学,教师既能摸清学生对问题的认知,促发课堂教学的生长点,又能快速地了解学生的理解程度,从而进行有效指导。

聚焦该课原型任务,学生根据已有知识,独立设计电路模型。笔者展示学生成果,讨论总结初建模型的特点。通过对比,笔者发现学生均能设计出用带站台的弹簧和滑动变阻器的滑片连接,使人在站台上能带动滑片移动,从而来改变电路中电表示数的模型。接着,笔者排除一些存在基本问题的电路模型,如缺失保护电阻、电表示数随着体重的增加反而减少等,最终优选出分别使用电流表或电压表的模型。在这一步,笔者发现所有学生对于滑动变阻器的连接方式均是常规二线头接法(即一上一下使用两根接线柱),这表明学生还不能灵活使用滑动变阻器,因而这节课需要重点突破这一重难点。此外,学生都没有采用并联的方式,这也意味着,课后还可以就采用并联电路能否实现模型设计继续开展探究。

设计意图:当学生用可视化的方式展示了自己头脑中对某一知识的理解时,教师也就掌握了学生原有“建构的现实”。反之,如果教师在教学之前不理解它们,那么这些“建构的现实”就会成为继续学习的障碍[2]。因而启发学生用图式的形式进行建模,让思维以“看得见”的形式展示,是有效教学的基础和起点。这有助于教师摸清教学的起点和生长点,也有助于提高学生的质疑能力和论证精神。

(三)修正模型:引导完善,迭代建模

从不同模型中提炼关键问题,由此引发认知冲突,是修正模型的有效途径。因此,识别关键问题是迭代建模的基础。关键问题来源于模型和实物效果的对比中,比如模型能否反映内在本质、能否达到实际效果、能否解释核心概念等。一旦学生意识到模型和实物存在偏差,便会引发认知冲突,由此开始重建、论证、修正。每一次修正之后,教师都要及时捕捉新的关键问题并提炼新的认知冲突,再进行新一轮的论证、修正。经过如此循环迭代,最终形成较为完善的模型。每一次迭代,认知冲突都起到承上启下的衔接作用。它既是对学生一个阶段学习的反馈,也是下一阶段学习的起点。在迭代建模的过程中,学生不断刷新对知识的认知,建立新的学习图式。

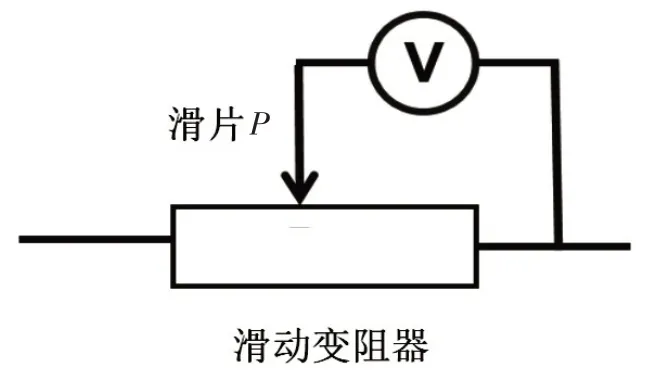

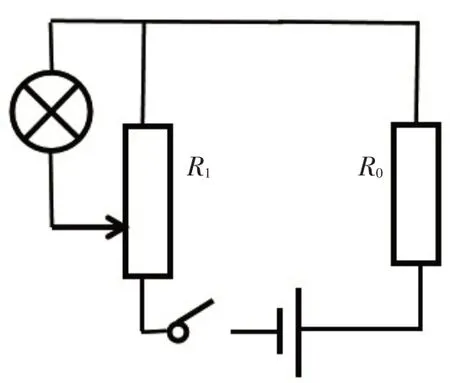

面对不同的方案,师生讨论并总结出一致的关键问题:“电路要模拟出指针从0刻度线开始均匀变化的效果。”学生从电路安全、定性判断和赋值法定量计算这三种方法对方案作了仔细分析,发现没有一种方案能够解决关键问题,由此展开深度思考。笔者不失时机地将学生的思维聚焦到新的关键问题:“能不能同时利用滑动变阻器的三个接线柱重新设计电路的连接方式呢?”经过课堂的深度讨论,学生探讨出将电压表一端和滑片连接,另外一端和滑动变阻器一端连接,同时滑动变阻器的另外一端仍然接入电路中,实现了滑动变阻器和电压表的三线头连接方式(详见图2),并提出两种改进模型(详见图3)。

图2滑动变阻器和电压表的三线头连接方式

图3改进模拟体重秤内部电路

笔者提供相应的数学知识:如果电压U和电阻R的比值是个定值,也即U=kR的形式,其中k是常数,那么电压U和电阻R成正比,也就是刻度的变化是均匀的。学生对照新信息,对方案进行论证,从一般意义上证明了方案的可行性。论证核心公式如下:

设计意图:“只有在充满关怀且新主意层出不穷的环境下,学生才能(正确地或者错误地)尝试学习内容,尝试思考学习内容,并且在不同的观点之间建立联系。”[3]合理利用认知冲突,聚焦关键问题,最大限度地让学生进行头脑风暴,是修正、迭代和完善模型的条件。经过层层加码,由定性到定量,由特殊到一般,逐渐升级,学生不仅能复习电学知识,而且能深度理解电路知识,尤其是滑动变阻器的连接思路,从而在原有的认知基础上,实现有意义的建构,内化成新认知。

(四)迁移变型:组织交流,提炼本质

核心素养有效落地的重要标志是实现迁移。教师要引导学生从生活情境、阅读材料、作业习题或项目化学习中寻找相似素材,组织学生交流,使其自主识别变型问题的种类和数量,然后从核心概念的识别、本质规律的解释、重要方法的再现等方面提炼变型问题,进而能够解决比较复杂的现实问题。从刻意训练到自觉发现变型问题的过程,就是学习能力不断提升、核心素养不断深化的过程。

这节课最后一个环节是寻找生活中的变型。笔者组织学生阅读教材中的“电动汽车的速度控制”内容,要求他们设计模拟汽车油量表的电路图。由于对滑动变阻器的认识有了新的认知,学生通过交流讨论,设计出利用滑动变阻器和电压表的三线头连接方式,实现了“刻度随油量均匀变化”的电路图。

设计意图:依托教材阅读材料中的汽车油量表原型,设计“刻度随油量均匀变化”的电路图活动,可以训练学生从不同事物之间的表面差异看到共同本质的能力,促使其形成知识迁移能力。

三、体会与思考

(一)教学模式清晰,教学设计无门槛

模型化思维导向的初中电学复习教学模式非常清晰,均是从原型入手建立模型,再到模型迭代,最后能迁移变型。比如从轿车高速行驶时会出现“发飘”现象的原型出发,建立空气流速与压强关系的模型,最后在各种变型问题(如汽车尾翼扰流板、飞机机翼、足球运动员踢出香蕉球等)中实现学习迁移。因此,教师可以参照该模式轻松设计电学复习课。

(二)学习载体清晰,思维可见效率高

学习载体是学生能进行深度交流学习的基础。此次研究以可视化的图式为学习载体,学生思维均通过学生活动以画图说理的形式呈现,所有学生都能清晰地了解不同的想法,并以此作为进一步讨论交流的前提,避免教师经验主义的一言堂。学生思维清晰可见,教学生长点和困难点一目了然,以此开展的教学必然是高效的。

(三)深度学习显化,知识迁移见本质

任何有意义的学习,都存在迁移现象。迁移越顺畅,深度学习的程度就越深。如学生在面对“设计一个不用开关也能调节台灯亮暗”的问题时,能通过迁移滑动变阻器三线头连接方式,将电压表的位置用台灯代替(详见图4)。由此可以看出,经过模型化思维的训练,学生能在真实的生活问题中发现彼此孤立事物之间的本质联系,能看出不同事物之间的内在的共同点,并通过解决问题的方式来呈现。

图4“不用开关也能调节台灯亮暗”电路

总之,模型化思维导向的初中电学复习教学,以生活中的电学现象或用电器为起点,以“原型—模型—变型”为途径,以图示建模为手段,让学生经历模型建构、修正、迭代和完善的过程,培养学生科学推理论证能力和模型构建能力,实现深度学习。