终身学习视角下培训教育概念辨析

2022-12-27李森林

○李森林 钟 周

21世纪是终身学习的世纪,终身学习能力是21世纪人的通行证。在终身学习背景下,面向成年学习者的教育实践活动蓬勃发展,取得了丰硕的成果。在蓬勃发展的实践推动下,培训教育也成为当前继续教育实践中的一个约定俗成的概念。然而在学术界对于“培训教育”并没有一个明确的定义。本文结合作者继续教育实践的经验反思,参照《国际教育标准分类法(2011年)》对“教育”“培训”“学习”及相关概念的界定,在对成人教育、继续教育和终身学习相关概念与定义分析的基础上,讨论继续教育活动中培训教育概念的内涵和实践所指,并尝试对培训教育作出一个规定性定义。

一、成人教育与继续教育

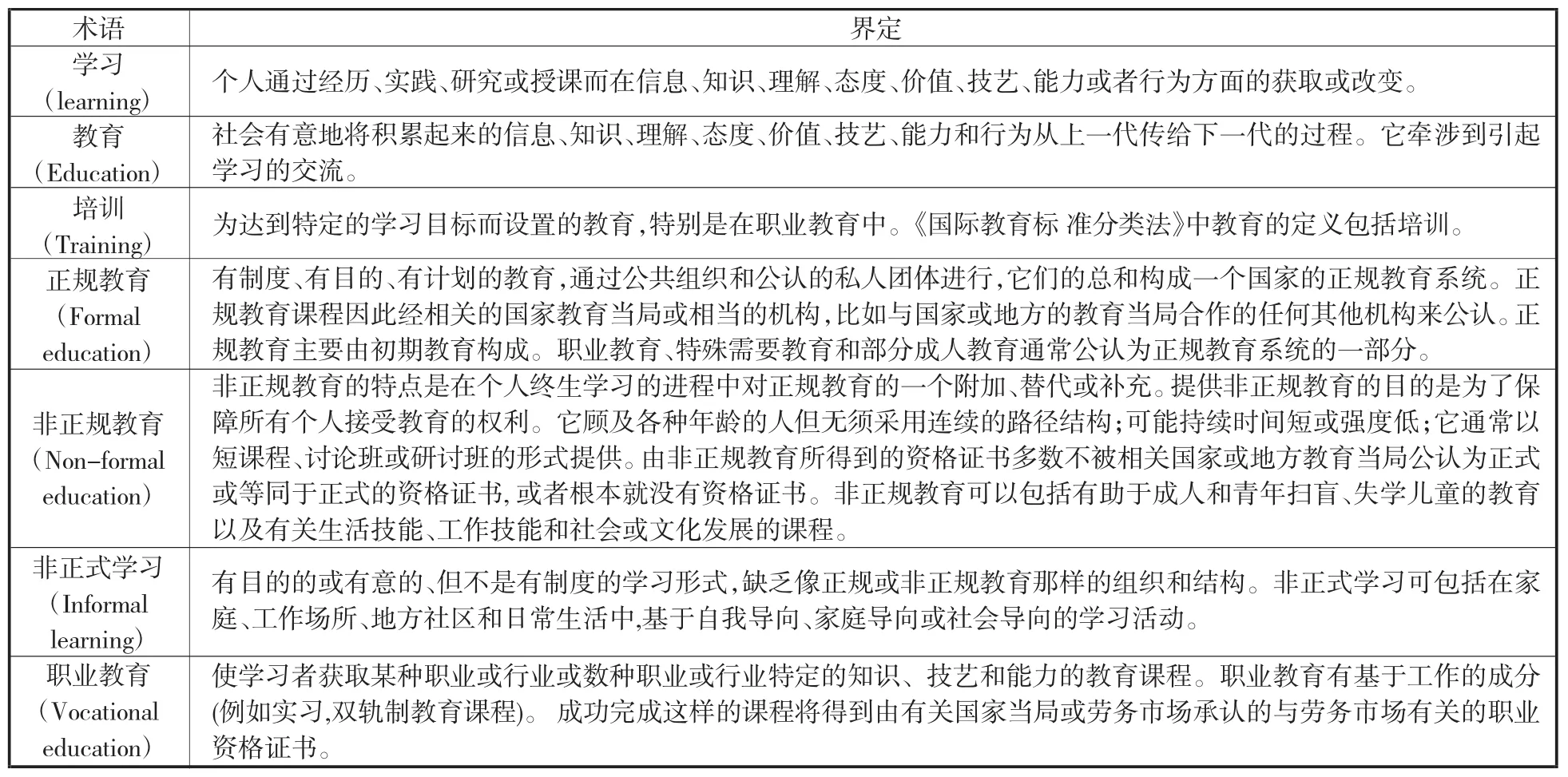

“教育”是“成人教育”与“继续教育”两个概念的核心。康德“所理解的教育,指的是保育(养育、维系)、规训(训诫)以及连同塑造在内的教导。教育一方面是把某些东西教给人,另一方面还要使某些东西靠自身发展出来”。布雷岑卡对教育下的定义是:“教育即行动,人们通过这种行动,试图使另一些人的心理素质结构产生持久性的改善,使其维持人们所认为的积极部分,防止人们所认为的消极性向的形成。”教育是一项有计划、有组织地影响人的身心发展的活动,这一基本内核已经成为学术界的共识,但不同的学者从不同的研究角度,对教育概念的理解和定义也略有不同。由于学术界对这教育概念的讨论一直都在持续,为了求同存异谋求基本共识,本研究主要采用了联合国教科文组织(UNESCO)最新修订的《国际教育标准分类法(2011年)》对“教育”与“学习”以及其他重要概念进行界定(表1),并在此界定基础上讨论成人教育和继续教育。

表1 《国际教育标准分类法(2011年)》对“教育”与“学习”及相关概念的界定

参照表1的概念界定,“成人教育”和“继续教育”在概念界定上重点关注的不是教育内容的分级分类,而是学习主体和学习阶段的分级分类。成人教育在很多情况下强调非典型入学年龄,如参与初等教育和中等教育水平教育活动中的获得二次学习或再教育机会的成人。成人学习和成人教育重点强调受教育对象的成年人特点,是基于成年人的学习规律与青少年的学习规律具有本质区别的假设之上提出的教育概念。继续教育强调学习的接续性,与早期教育的阶段性和完成性相对。正如早在1972年联合国教科文组织国际教育发展委员会在《学会生存:教育世界的今天和明天》报告中提出的:“对于世界上许多成年人来说,成人教育是弥补他们未成年时所缺失的基础教育;对于只受过不完全教育的人们来说,成人教育是补充其初、中等教育或学历教育;对于需要应对环境变化或职业发展新要求的人们来说,成人教育是延长他们已受过的教育——岗位培训;对于已受过高等教育的人们来说,成人教育是向他们提供进一步的教育又称继续教育。”1997年第五次国际成人教育大会形成的《汉堡成人教育宣言》提出:“成人教育指整个正规的或非正规的不断的学习的过程,使被所属社会视为成人的人扩大能力、丰富知识、提高技术和业务水平或转向新的方向以满足个人的和所属社会的需要。成人教育既包括正规的继续教育和非正规的教育,也包括多文化学习社会中重理论和重实践的各种非正式的和非系统的教育。”

相比“成人教育”的稳定传承性,“继续教育”的含义则更加多元,具有与时俱进的显著特征,更强调教育的阶段性和接续性。当今的“继续教育”在很多情况下强调二次机会、多次机会,学习或教育中断一定时间后的重新开始或再教育的教育和学习活动,例如工作一段时间后回到学校继续学习的成人。而在传统上,“继续教育”主要强调职业教育的持续进行,强调基于职业能力要求的知识更新和技能训练的持续发展。而当今联合国科教文组织对“继续教育”的概念进一步扩大,重点关注教育和学习突破传统阶段性的持续性特征,即终身学习和终身教育,而在教育目标、对象上扩大范围到各级各类教育。例如,联合国科教文组织在1974年出版的《职业技术教育术语》对“继续教育”的界定如下:继续教育的对象是指已脱离正规教育的、已参加工作的、能负起社会责任的成人所受的各种各样的教育;继续教育的内容包括四个方面,某些人(或某个人)在某阶段接受的正规教育(如攻读学位),在某一个新领域进行知识的更新、知识的补充和知识的探究,在某方面或特殊领域对知识、技能的探究、创新和学习,或是为了适应职业的转换和提高能力而学习。在中国,“继续教育”一词在1979年的第一次世界继续工程教育大会上正式引入。1991年,顾明远主编的《教育大辞典》将“继续教育”定义为“对已获得一定学历教育和专业技术职称的在职人员进行的教育活动……是学历教育的延伸和发展,使受教育者不断更新知识和提高创新技能,以适应社会发展和科学技术不断进步的需要,是现代科学技术迅猛发展的产物”。1995年,我国颁布的《教育法》在第四十条规定:“从业人员有依法接受职业培训和继续教育的权利和义务。国家机关、企业事业组织和其他社会组织,应当为本单位职工的学习和培训提供条件和便利。”此处的继续教育基本相当于在职培训。

二、终身学习

终身学习和终身教育理念是21世纪影响人类教育最为深远的教育理念之一。“终身教育”一词早在1919年的英国重建部成人教育委员会的报告就已出现,但使终身教育成为世界性议题的努力则有赖于法国成人教育学者、联合国教科文组织成人教育计划处处长保罗·郎格朗在1965年联合国教科文组织第三届促进成人教育委员会上提交的《关于终身教育》提案。郎格朗继而在1970年出版的《终身教育导论》一书中将“终身教育”定义为两层含义:首先,“每个人都要实现自己的抱负,发展自己的可能性,以适应激荡的社会不断投向人们的课题”,因而,未来的教育过程“应该通过人的一生持续进行”。其次,现行的教育是闭锁的、僵硬的,是以学校为中心的,未来的教育则将把“有关多种因素加以体系化,并且阐明它们之间的相互关系”,亦即将社会整个教育和训练的全部机构和渠道加以统合,从而使人们“在其所生存的所有部门,都能根据需要而方便地获得接受教育的机会”。

1972年,在提出学习型社会(Learning Society)的里程碑式报告《学会生存——教育世界的今天和明天》中,联合国教科文组织专家埃德加·富尔及其同事提出,“教育过程的中心必须发生转移,把重点放在教育与学习过程的自学原则上,而不是传统教育学的教学原则上”。这一报告有力地推动了终身教育理念向终身学习理念转变。1994年在意大利召开的首届世界终身学习会议形成了全球共识性理念,即“终身学习是21世纪的生存概念……是通过不断的支持过程来发挥人类的潜能,它激励并使人们有权利去获得他们终身所需要的全部知识、价值、技能与理解,并在任何任务、情况和环境中有信心、有创造地愉快地应用它们”。欧盟在2000年发布的《终身学习备忘录(A Memorandum on Lifelong Learning)》中提出“终身学习是涵盖一切有目的的正式和非正式的促进知识、技能与能力为目的学习活动”,进而在2001年发布的《在欧洲地区实现终身学习(Making a European area of Lifelong Learning a Reality)》指出“终身学习应持续人的整个生命历程,从个体及整个社会机构等方面开展积极措施增进个体知识、促进各项能力形成”。

我国终身教育和终身学习理念的传入较晚。1993年《中国教育改革和发展纲要》中首次提出了“终身教育”的概念,并在1995年通过立法的形式确定了建立终身教育体系的目标;1999年颁布的《面向21世纪教育振兴行动计划》中,提出要在2010年基本建立起终身学习体系;2010年颁布的《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》(以下简称《纲要》)中将“构建体系完备的终身教育”作为国家发展的重要战略目标之一。从以上的政策文件可以看出我国对于终身学习理念的不断重视。同时,《纲要》明确指出,继续教育“是终身学习体系的重要组成部分”。

在中文语境下,我国成人和终身学习研究专家高志敏教授2003年对终身学习的界定如下:“人在一生中所需要的知识、技术,包括学习态度等应该如何被开发和运用的全过程……它强调的基本特征是有意义的学习,而其学习场所也不限于家庭、学校、文化中心或企业等,凡被个人或集团可以加以利用的一切教育设施及资源都应包括在内。”在我国,学校教育后的社会成员、特别是成人的终身学习主要是通过继续教育来实现。其中,高校是推动继续教育的主要力量,并且日益发挥着越来越重要的作用。在新时期,高校不断进行教学创新,促进继续教育发展的主要原因有三点:一是国家对高校推动继续教育在人才培养、服务社会经济发展方面的定位和任务都提出了更高的要求;二是继续教育作为国家教育事业和现代国民教育体系的重要组成部分,是高等学校人才培养和服务社会的主要途径;三是高校办学主体类型多元、学习形式多样、培养层次繁多的必然要求。因此,高校继续教育要不断创新,以适应新时期经济社会发展的新需要,以高效优质规范化和专业化的继续教育服务推动国家人才战略的实施。

三、培训教育

“培训”与“教育”是两个含义不同的概念,尽管不同的学者对“培训”和“教育”的定义略有不同,但对“培训”和“教育”两个概念的内涵和所指具有基本的共识。“培训指的是有目的地教授人们如何掌握必要的技巧,履行工作职责,如销售、客户服务等;而教育,则与培训相反,是指让人们提前做好应对未知的准备。因此教育更加注重法则和理论的应用,而非特定技巧。”(《将培训转化为商业结果:学习发展项目的6D法则》)而教育则是“一部分人有组织、有计划地影响另一部分人身心发展的活动,天天进行、时时发生,这就是教育。它是一项看得见、摸得着的实实在在的人类实践活动。”(唐莹:《元教育学》)“教育的本质就是通过传授知识、提高品德、启迪智慧,培养促进社会发展的人才,是提高每个人的生命质量、提升生命价值的重要途径。”(《深入学习习近平关于教育的重要论述》,教育部课题组)从以上定义可以看出,培训倾向于聚焦当下,重视知识转化和技能训练,强调绩效导向,追求立竿见影的效果,具有市场灵活性、问题导向性和短期针对性等特点;而教育则面向未来,更注重知识更新和能力提升,强调成长导向,追求潜移默化的效果,具有社会公益性、市场公平性和内容系统性等特点。

而“培训教育”则是在中文语境下的教育实践中约定成俗的一个名词,在英语语境中只有与“培训”对应的单词(training)和与“教育”对应的单词(education),而没有与“培训教育”对应的单词。“培训教育”尽管在实践中有其明确的所指和习惯约定的内涵和外延,但在学术上并没有一个明确的概念和定义。结合继续教育活动中培训教育的习惯内涵和实践所指,在对成人教育、继续教育和终身学习相关概念与定义分析的基础上,作者尝试对培训教育作出一个规定性定义。即培训教育指的是,根据成人教育理论,依托社会现实需求,针对特定群体和成员所开展的一种教育活动。这种教育活动是以中短期为主,以社会的现实委托为基础,以解决具体问题为中心,以直接提高受培训者的专门性知识、理论素养与实践能力为目标的一种有组织的教育活动。培训教育是市场驱动的教育实践活动,既不具有义务教育的强制性,也不具有学历学位教育的系统性和规范性,是介于教育和培训之间的一种社会实践活动,是以培训为形式,以教育为内涵,以服务为属性的非学历非学位继续教育。基于这一规定性定义,我们日常语境中的培训教育可以理解为是以培训为形式的教育和以教育为内涵的培训。培训教育既具有教育的社会公益性、知识系统性和潜在养成性,也具有培训的市场灵活性、问题导向性和短期针对性。同时,培训教育作为服务产品,也必然具有服务产品的共性,即无形性、生产和消费的不可分割性、产品质量的不一致性以及产能的不可存储性。

培训教育本质上是以教育为核心,以培训为形式的教育服务。从知识传授、技能训练、价值观塑造“三位一体”的人才培养理念分析,培训更注重技能的训练,由掌握了一定的培训技巧和工具的社会上的培训师以及具有丰富实际工作经验的实践者来完成。“师者,传道、授业、解惑也。”这里的培训师仅承担了一部分授业的职能,因此严格意义上讲,培训师不能称之为老师,充其量只能算作培训工匠;教育更关注知识的传授和价值观塑造,即古人所讲的知识的博约、情绪的裁节和意志的磨砺,从事教育活动的教师不仅需要在相关知识领域具有坚实、深厚和广博的知识基础,而且对于教师的个人修养也提出了更高的要求,使得从游的学子能在耳濡目染中得以熏育,在春风化雨、润物无声中接受教化,达到“不为而成,不求而至”之功效。这样的教育专家才是我们严格意义上的老师。

培训教育是培训功能和教育功能的统一,因而既具有教育的公益属性,又具有培训的功利属性和产品的服务属性。教育的公益属性,规定了培训教育的知识性、社会性、高尚性,承担着人才培养、社会服务和文化的传承与创新三大职能,在个体的主观知识和具体经验社会化、客观化过程以及社会客观知识的个体化、主观化过程中起着中介作用。通过教育活动,人类长期积累的优秀文化和当前的主流文化以一种潜移默化的方式渗入个体的思维和价值体系中。培训的功利属性规定了培训教育还具有技能性、市场性、竞争性和经营性。技能的培养和训练以程序性知识为主。布鲁姆等人将教学目标分为知识、情感、动作三个层面,培训更关注动作的层面,关注行为的改变和绩效的提升。在认知、领会、应用、分析、综合、评价六个认知目标中,培训教育更关注知识的应用。培训教育的功利属性使得成年学习者的现实需求和行为改善诉求得以体现。因此培训教育的追求目标可以说是社会效益和经济效益的和谐统一,实现手段应该是以成年学习者的现实需求为中心的市场导向和行为改善导向、知识更新和价值塑造的和谐统一。

因此,培训教育从教育、培训、服务三个维度观察,呈现出不同的特性:从教育的维度看,培训教育实质上是教育者与受教育者之间相互作用、相互影响的过程,是教书育人,以“传道授业解惑”为核心,遵循教育的一般规律,是通过知识的传授改变学员思想、塑造学员价值和影响学员行为的过程,具有教育的事业性和高尚性;从培训的角度看,具有课程新颖、内容灵活、手段多样、需求导向等特点,和义务教育和高等学历学位教育的系统性和严格的规范性有本质区别,是一种面向市场的非学历非学位继续教育;从服务维度看,培训教育又具有生产与消费的不可分离性、产品质量的不一致性、不可存储性以及无形性四大特点。

此外,培训教育的对象是有一定的知识基础和工作经验的成年人。和在校大学生课程学习具有强制性、年龄相仿、经历相似、知识基础基本相同、学习目标大体一致等特点不同,成年人课程学习的外在约束性和强制性弱,年龄差距大、经历和知识基础各异、学习目标发散。两者的本质区别在于经验的不同,青年人天真纯洁、朝气蓬勃、充满激情、善于接受新事物,知识接受过程的选择度不高;成年人经验丰富、思想成熟、好奇心和求知欲下降,对新知识具有选择性和天然的排斥性。作为培训教育对象的成年学习者,其学习过程既是以自我实现为目标的快乐学习,也是以问题为中心的体验学习,同时也是以经验为基础的主动学习。

综上所述,终身学习视角下的“培训教育”是一个兼收并蓄、兼容并包的概念,融入了“继续教育”“成人教育”和“终身学习”这三个概念的内涵,体现了时间的终身性、空间的广延性、对象的全员性、内容的多样性、结构的协调性、方式的灵活性等特征。培训教育是面向成年学习者,主要以职业发展(兼顾个人发展)为目标,介于教育和培训之间的一种社会实践活动。它是以教育为内涵,以培训为形式,以服务为属性的非学历非学位继续教育。因此,培训教育既具有教育的社会公益性、知识系统性和潜在养成性,也具有培训的市场灵活性、问题导向性和短期针对性;同时,教育培训作为服务产品,也必然具有服务产品的四大共性,即无形性、生产和消费的不可分割性、产品质量的不一致性以及产能的不可存储性。