建筑工程施工中信息化管理的应用研究

2022-12-26浙江龙泉宏腾建设工程有限公司刘小伟

文|浙江龙泉宏腾建设工程有限公司 刘小伟

在“互联网+”的时代背景下,全面落实信息化管理,构建智慧型、技术型的先进管理体系,已成为建筑工程领域中大部分企业的主要改革方向与发展目标。结合国内外相关研究成果来看,21 世纪工程项目管理的核心竞争力越来越依赖信息技术,将信息技术、网络工具渗透到工程信息的采集、处理、加工、使用等各个环节中,是现阶段建筑工程管理活动降本增效的主要手段。同时,虽然国内建筑行业在信息化管理方面已经取得了一定的研究成果与实践成效,但仍存在很大的优化发展空间。基于此,有必要对建筑工程中信息化管理的应用展开探究讨论。

1.建筑工程施工中信息化管理的应用特点

将信息化管理应用到建筑工程施工当中,主要可表现出如下应用特点:

第一,去人工化特点。在传统管理模式下,建筑工程施工期间的信息采集、成本控制、质量监管、风险识别等活动都是通过人工作业实现的。这样一来,会使工程管理质量与人员工作素养形成强关联,若人员的管理能力、工作状态存在欠缺,工程管理的实际效果也难以达到理想水平。同时,也会涉及到过多的人员需求,继而导致工程用人成本与用人风险的增高。相比之下,信息化管理具备明显的去人工化优势特点,能实现上述问题的有效解决。信息化背景下的建筑工程施工管理是以设备系统、软件工具及通信网络为基础的,海量化工程数据、施工信息的采集整理、分析处理均通过技术模块与自动程序实现。由此,既能充分消除人为工作的波动性,保证各项管理的规范化、标准化执行,也能适当降低建筑工程的用人需求[1]。

第二,整体性特点。信息化管理倾向于以整体、联系、全程的视角看待施工问题、实施管控行为。例如,在开展施工风险的监管控制时,信息化管理平台可动态获取设备、材料、人员、建筑等多方面的实时信息,并导入同个模型中进行综合联动的分析与呈现。如此一来,既能充分顺应建筑工程施工活动多源性的风险特点,也能避免传统模式下质量检验、风险排查时出现盲点、漏项的问题,进而最大程度地辅助管理实践、保障施工效益。

2.建筑工程施工中信息化管理的应用思路

2.1 建筑工程中成本管理的信息化应用

在建筑工程中,在成本管理方面充分实现信息化技术的有效应用,既有助于提高成本信息采集、分析、处理、呈现等方面的质量和效率,也有助于赋予成本管理以良好的前瞻性、动态性与系统性。具体来讲:

第一,可将信息化管理应用到成本信息采集方面。实践时,应综合运用平台化、大数据、物联网、局域网等技术,构建出覆盖工程项目整体、联通多个施工环节的成本信息管理平台。在日常工作中,平台系统通过自动获取与人工上传两种形式,依托网络信道完成施工期间成本信息的海量化采集。在此基础上,还应运用逻辑分析技术与数据库技术,对动态采集到的成本信息进行整理归集与分类化、模块化存储。通过这样的信息化管理方式,既能突破传统人工采集模式在采集时间、采集周期、采集质量等方面的限制,充分保证成本信息采集获取的及时性、持续性、完整性与准确性。同时,也能使成本信息在经过数字化、电子化处理后大幅提升安全性与耐久性[2]。

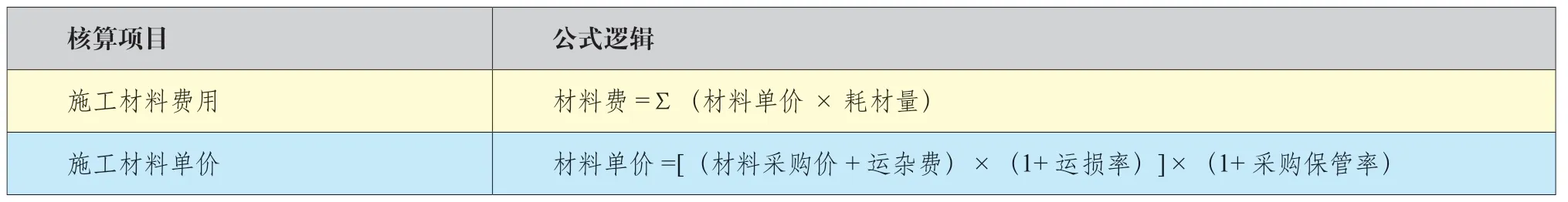

第二,可将信息化管理应用到成本数据核算方面。在信息化管理背景下,相关成本数据可在技术支持下获得稳定化、理想化的质量保障。一方面,工程成本信息管理系统直接与各部门、各环节的终端设备建立数据对接,能够很大程度地保证成本数据核算输入的正确性和完整性。另一方面,成本数据在输入平台系统后,核算软件将根据数据来源、类型等信息,自动匹配对应的核算标准与运算程序,就按预设的公式逻辑、运算方法生成核算结果。例如,在采用信息化技术进行建筑工程中施工材料成本的核算时,可按表1 的公式逻辑设计核算程序。以此为前提,将成本方案中或动态采集到的采购价、运杂费、运损率、保管率、耗材量等数据输入到系统核算工具中,核算程序便会自动按预设逻辑启动运行,进而快速生成材料成本的实际值,并呈现在平台界面上。

第三,可将信息化管理应用到成本施工控制方面。在成本信息管理平台的构建阶段,可预先根据成本预算方案、成本预期目标进行标准参数或标准区间的设置,从而对各施工阶段、施工环节的成本变化弹性作出框架限制。其后,以数据信息的动态采集与自动核算为基础,平台控制中心会对实际成本与标准参数进行比对分析。若分析结果显示施工中存在单项成本或总体成本超预算的问题,平台将触发告警机制,通过界面提醒、终端通知等方式引导管理人员进行感知,并在提醒模块、通知内容中明确具体的风险源、风险点。通过这样的方式,建筑工程施工流程中的成本信息将变得透明化,成本风险识别与管控的及时性、准确性也能得到显著提升。除此之外,将趋势预测、建模分析等信息化技术应用到成本管理实践中,相关人员还能从海量化的施工成本大数据提取数据信息变化规律,进而在施工期间及时、合理地对成本方案、管理决策进行调整,达到未雨绸缪、及时止损的预控性成本管理效果[3]。

表1 施工材料成本的核算逻辑

2.2 建筑工程中质量安全管理的信息化应用

质量与安全是建筑工程施工管理的重中之重,也是工程信息化改革的主要着力点和落脚点。从实践角度来看,工程质量安全管理的信息化应用主要涉及以下两个方面:

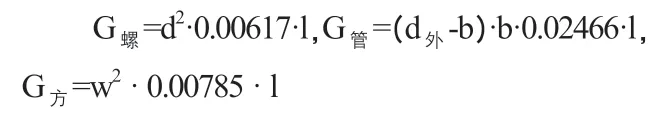

(1)系统架构方面。在实际施工中,方案设计质量、材料性能质量、设备运行状态、人员施工效果等多种因素,均会对现场施工的优质性与安全性造成波动影响。所以,在工程信息化背景下构建质量安全管控系统时,主要的逻辑架构应如图1 所示。在该系统的应用运行过程中,主要应落实如下功能:第一,对设计、施工、材料、设备等方面的实际信息进行动态化、全面化获取,并基于相关设计文件建立标准化的工程质量评价机制,以实现工程质量的实时感知、实时评估;第二,建立系统化台账,在采集整理与记录保存各项施工数据信息的基础上,对管理范围内的材料、设备、建筑、构件、人员实施全程化跟踪监管,并输出相关数据包、控制图、施工模型等信息化文件;第三,对各类管理项目、施工信息进行数理化、逻辑化、智能化分析,继而实现施工现场质量风险、安全风险的自动监测,并配置相关预警、告警机制。例如,可将螺纹钢、钢管、方钢等施工材料的重量运算逻辑预设在系统程序当中,即

图1 质量安全管控系统的基本逻辑结构

其中,G螺、G管、G方分别为螺纹钢、钢管、方钢的重量,单位为kg。d、d外、b、w 分别为钢材直径、外径、壁厚、边宽,单位为mm。l 为钢材长度,单位为m。在此基础上,系统依据工程采购与现场施工的相关信息,即可对各类钢材的单体重量及总重量加以明确。这样一来,当感应到起吊、运输、堆放等环节钢筋重量的设计值或实际值超过施工设备或工作面的承载阈值时,系统便会自动发出告警,对相关施工活动起到指示作用,从而避免设备损坏、吊装坠物等相关质量安全事故发生;第四,基于大数据分析、专家系统等模块工具,对同类工程中质量事故、安全事故的案例信息进行统计分析,并生成可靠的分析报告。在此技术功能支持下,系统既能进一步对建筑工程质量安全管理中的关键因素做出明确,并实施倾斜化的跟踪监控。同时,也能为工程管理、监理等人员的方案决策、任务执行、应急规划提供有力依据(图1)。

(2)技术应用方面。在信息化管理背景下,可将多种先进的技术工具、技术手段运用到建筑工程施工质量与施工安全的管控优化中。例如,可运用智能传感技术,将影像传感器、温度传感器、压力传感器、电压监测器等传感装置部署到施工现场环境中或特定的设备部件、建筑结构上。在此基础上,再运用无线或有线传输方式,将传感器与工程控制主站、移动终端设备建立通信连接,便可动态、精准地将现场环境信息、设备性能信息、建筑应力分布信息等重要工程信息反映出来,为系统及人员及时发现质量缺陷、快速排查安全风险提供帮助。再如,可将BIM 技术运用到施工质量安全管理当中,实现仿真化、立体化三维工程模型的建立。实践时,相关人员可将多种数据信息录入到BIM 平台当中,从而生成与施工现状或设计效果相同的三维模型(图2,来自某高校食堂建筑项目管线施工部分)。其后,再将施工安排、现场实测的相关信息输入模型,并启动碰撞检测模块,便能明确获知施工方案、施工成果与基础模型之间的冲突点及冲突类型,进而通过调整方案、返工重修等方式,有针对性地消除冲突、规避风险。除此之外,相关人员在完成BIM 建模后,还可通过人行模拟模块对工程场景、施工细节进行沉浸式查看(图3,来自某高校食堂建筑项目),从而更加高效、精准地实现安全风险的排查识别与施工效果的灵活检验。

2.3 信息化管理效果评价

在某高校食堂建筑工程的管理实践案例中,按上述思路应用信息化管理技术。在成本管理方面,依托数据处理、动态监控等技术手段,工程建设期间整体的施工投入与成本预期相符,并未存在施工成本超预算、资金资源异常消耗等问题。同时,相关工程财务数据、凭证资料均在云端数据库中得以完整、准确地归档存储,整体管理效果稳定。在质量安全管理方面,建筑结构受力分析、管网排布冲突排查、现场风险实时监控等各个施工管理均有数字化技术、信息化系统辅助实现,为构筑物及施工人员的安全提供了有效保证,工程建设期间无重大安全事故发生。同时,在BIM 模型的支持下,通过人行模拟对食堂内部的细节质量、安全隐患进行检验排查,确认整体质量满足工程要求,使用者在食堂建筑内的安全性均能得到基础保障。整体来看,信息化管理技术能够为案例工程管理活动提供综合性、高水平的辅助与优化,管理效果显著。

3 结论

总而言之,在行业发展新形势下,传统的人工化、低效化管理模式已经无法满足建筑工程施工建设的实际需求,全面落实信息化工具的管理应用极具优势性与必要性。具体实践时,可将信息化管理应用到建筑工程施工活动的成本、安全、质量等多个管理环节当中。在信息管理平台、大数据技术、传感器技术等先进科技产物的支持下,各类工程信息、施工数据均能动态、高效地实现采集处理与综合分析,从而为管理活动的实施夯实依据基础。在此前提下,相关人员还可依托BIM 技术,在虚拟环境中建构仿真性的三维模型,并通过碰撞检测、人行模拟等模块功能,对现场施工相关的设计风险、质量风险、安全风险进行全面排查,并由此确保施工管理的实效性与精细性。

图2 BIM 模型

图3 基于BIM 模型的人行模拟