考古学视域下楚文化符号的分层阐释与体系建构

2022-12-26秦静静

秦静静

楚文化是先秦时期中国南方江、淮流域最具代表性的地域文化之一,其相关的考古和研究工作一直受到国内外学者重视。对于什么是楚文化,不同学者从不同的视角进行过研究总结,如俞伟超先生从考古学的角度提出楚文化“是中国古代楚人所创造的一种有自身特征的文化遗存”。[1](p243)张正明先生从历史学角度提出,楚文化这座高堂邃宇是由“青铜冶铸工艺”“丝织工艺和刺绣工艺”“髹漆工艺”“老子和庄子的哲学”“屈原的诗歌和庄子的散文”“美术和乐舞”这六根支柱营造而成的。[2](p3)刘玉堂先生则将楚文化归纳为五种精神,即“筚路蓝缕的艰苦创业精神、追新逐奇的开拓创新精神、兼收并蓄的开放融会精神、崇武卫疆的强军爱国精神和重诺贵和的诚信和谐精神”。[3](p18)前辈学者对楚文化的归纳定义,为认识、理解和阐释楚文化提供了坚实学术基础。

笔者拟在已有研究基础上,运用考古学理论和方法,结合文化符号学的表达方式,研究楚文化符号体系的分层与建构问题,根据楚文化相关遗址、遗迹和遗物所蕴含的“所指”与“能指”,总结凝练出具有楚文化典型特征和意涵的生态环境符号、技术经济符号、社会组织符号与意识形态符号等代表性符号,并加以分层阐释,在此基础上通过分析不同文化符号层之间的逻辑关系,建构出一套稳定有序、意涵清晰的楚文化符号体系,为楚文化的保护、研究、阐释与传播提供参考。

一、符号学与楚文化研究

符号学萌芽于古希腊时期,近代的笛卡尔(Rene Descartes)、洛克(John Locke)等西方学者在其著作中也探讨了符号与事物的关系,20 世纪初,符号学开始成为一门独立的科学。瑞士语言学家费尔迪南·德·索绪尔(Ferdinand de Saussure)将“符号”界定为“所指”(signified)和“能指”(signifier)的统一体。“所指”也称意指,是符号的意义和意涵,是所指代对象事物的概念和意义。“能指”也称为意符,是符号的可感知部分,通常表现为声音、图像,能够引起人们对特定对象事物相关概念的联想。[4](p95)法国符号学家罗兰·巴尔特(Roland Barthes)将符号学的基本概念分为四类,即语言与言语、能指与所指、系统与组合段、直指与涵指。[5](p2)法国符号学家皮埃尔·吉罗(Pierre Giraud)“把符号定义为传播意识的一种意愿标志”。[6](p24)20 世纪60 年代,文化符号学(Cultural Semiotics)诞生并逐渐成为符号学研究领域的主要范式。“塔尔图学派”代表人物洛特曼把文化作为符号系统与人类的思想联系起来,提出符号域理念。所谓符号域是指“民族文化的载体,是多个符号体系的总和,包括民族文化背景、文化空间、文化环境、历史、观念、习俗等等,这些符号体系以有序的层级性共存于符号空间内,信息在它们之间被传递”。[7](p8)总而言之,文化最基本的要素是符号,“文化是信息的生产、流通、加工和储存的集体符号机制”,[8](p4)文化符号是“从文化中提炼出的具有某种特殊内涵或者特殊意义的代表性元素”,“是一个地域、一个民族乃至一个国家的文化中最具影响力和辨识度的象征形式系统,是承载文化意义的重要载体和形式”。[9](p7)

鉴于符号学对文化研究的促进作用,学者们开始将符号学运用于楚文化研究之中。比如杨理胜等在《江汉汤汤以绥四方——基于楚文化符号系统的提炼与考察》一书中从心理定式角度出发,“通过对楚文化生老病死的深刻关照,剖析楚文化在滥觞、茁长、鼎盛、滞缓、转化五个时期中各符号系统的成型与转换”。[10](p1)陈波等在《荆楚文化的可视化传播与价值拓展》一书中引入视觉传播相关理论,提出荆楚文化可视化传播的全媒体传播模式与路线。[9](前言p2-3)万云青等在《楚文化符号研究》一文中则从美学视角分析了楚文化的龙纹、凤纹,揭示了楚文化的造型语义和审美渊源。[11](p45-46)总之,楚文化符号研究已成为当今楚文化研究的重要方向。

笔者尝试从考古学视域构建楚文化符号体系,一是因为经过几十年的考古发掘,包括遗址、墓葬、珍贵文物等在内的各种楚文化遗存重见天日,它们蕴含着丰富的楚文化信息,承载着楚文化的核心意涵。二是考古学的各类研究范式为楚文化符号研究提供了重要的方法支持。比如地层学和类型学研究为阐释楚文化的年代序列和空间分布提供了依据;环境考古学、聚落考古学以及社会考古学等为研究楚人行为、楚地社会面貌、楚文化的功能与演进规律及变迁动因等提供了方法参考;认知考古学和象征及结构考古学则为将楚文化从具象的物质实体抽象为可以解读的文本,并研究楚文化物质遗存背后的象征意义提供了理论支持。

二、楚文化符号分层阐释

文化符号学认为文化首先是符号,其所承载和传递的是信息,而符号是信息的物化形式,符号的内容附着于形式之上,符号的“所指”附着于符号的“能指”之上,信息附着于载体之上。[7](p74)洛特曼指出“文化是历史形成的各种符号系统(各种语言)的集合,它既能形成一个统一的分等级的结构(一种超级语言),也是各种独立系统的总和”。[12](p129)因此,楚文化符号研究不仅包括楚文化可感知部分和意涵部分(即符号“所指”与“能指”)的横向延展性研究,还包括楚文化符号层级的纵深性研究。笔者拟将楚文化从下至上划分为生态环境、技术经济、社会组织和意识形态四个层级,系统梳理每个层级所对应的楚文化符号中的“所指”与“能指”,进而展示楚文化可感知部分的意义,阐释楚文化意涵。

(一)生态环境符号

“新考古学”认为文化是人类对其所处的生态环境适应的结果,生态环境是决定社会发展和文化变迁的重要因素。因此研究楚文化符号体系首先要明确的是最底层、最基础的生态环境符号。所谓生态环境符号是指自然物或事物,虽然其自身不具有意义,但当它们与人类意识相融合,被意识符号化就具有了意义。楚地得天独厚的生态环境对楚文化的发生发展产生了深远影响,可以凝练为以下几个符号子系统:

生业符号。楚文化主要分布在今湖北、湖南、河南、安徽等多个省份,不同于北方地区的干旱少雨,楚文化地域内季风盛行、雨量充沛,因此植被茂盛、物种多样。植物考古学通过浮选和量化分析发现,楚地生业资源包括稻、粟、黍、薏米等谷类,野大豆、天蒜、盐肤木等非农作物,梅、山毛桃等果类,漆树科类,鲤鱼、中华鲟、龟、鼋、鳖、剑状矛蚌、扭蚌等水产类,鹅、鹈鹕、雁、孔雀、鹰等禽类,金丝猴、黄牛、亚洲象、苏门犀等哺乳类,生业资源相当丰富,[13](p205-220)无论是植物资源、动物资源还是渔业资源都是其他地区所难以比拟的。优渥的生态环境促进了楚文化农业、渔业和畜牧业的发展,采集渔猎、稻作农业、家畜饲养成为楚文化蓬勃发展的物质基础,是楚文化的主要生业符号。

地理符号。楚文化地域内最典型的地理特征是河网密布。河流不仅是人类发展所依赖的重要地理环境和自然资源,也是人类文化孕育发展的必备条件。长江、淮河及其支流水系对楚文化的孕育发展起到了至关重要的作用,其意义超越了河流的自然资源载体功能,具有了文化层面的深刻意义。汉水流域是楚国北伐中原、东征淮夷、南抚江汉的中枢区域,成为西周到春秋时期楚文化发展的核心区,中原文化、南蛮文化、东夷文化交融于此,楚文化在这样的环境中从周文化中孕育而生,并于春秋中期形成了具有自身特征的文化面貌。淮河流域对楚文化发展的作用同样不可忽视,淮河流域是我国东西文化交流的重要地区,传统土著、殷商遗民、诸侯方国都集中于此,致使这一流域文化因素众多、类型复杂,楚文化遗存常与中原文化、吴越文化、地方文化,甚至殷商文化遗存共存。春秋中期以降,随着楚国的强大,楚文化在淮河流域日益占据主导地位,虽然春秋末期吴师短暂占据此地,但战国时期楚文化再次强势进入,楚国也在郢都沦陷后选择迁都淮河流域,足证淮河流域是楚文化发展的重要战略地域。沮水、漳水流域是吴师入郢后楚国南下的首选核心区域,富饶的江汉平原为楚文化发展提供了物质基础,云梦泽水乡为楚文化的浪漫情怀提供了精神食粮,地广人稀的南方净土为楚文化提供了广袤的发展空间,长江及其支流为楚文化的对外交流提供了便利条件,这一区域也远离传统的周文化诸侯国和新兴强敌吴国,为楚文化发展提供了良好的外部环境。湘江流域是楚文化在战国时期繁荣发展的重要后盾,这一流域虽多百越群蛮,但并没有强势的主导文化,吴起变法时将楚贵族迁至这一流域,强势瑰丽的楚文化在此没有受到激烈抵抗,而是与越、濮文化共存共融,呈现出具有地域特色的文化面貌。湘江流域丰富多样的物产不仅为楚国贸易提供了商品,也为楚文化发展提供了支撑。因此,楚文化的产生发展都受河流影响,河流水系是楚文化重要的地理符号。

资源符号。楚地得天独厚的自然资源为楚文化蓬勃发展提供了物质条件,其中铜矿资源是楚文化资源的典型符号,铜绿山是楚文化铜矿资源的重要代表。丰富的铜矿资源为楚国的军事扩张提供了保障,也为楚文化中巧夺天工的铸造技艺和精彩绝伦的青铜艺术提供了物质基础。楚地还拥有丰富的金、银、铅、锡等贵金属资源,所谓豫章出黄金、长沙出连锡、江南出丹砂。贵金属对楚文化的繁荣起到了不可替代的作用。楚地木材资源、水产资源也极为丰富,为商贸发展提供了商品。

(二)技术经济符号

技术经济符号代表着楚人为满足自身发展需求,依据自然生态条件,在长期利用自然、改造自然中积累的知识、经验和技巧,是楚人能动地利用自然,改造自然的方法、技能和手段的总和,其意涵主要附着于楚人的生产、生活、贸易等遗迹、遗物上。

生产符号。根据考古发现的遗迹、遗物,楚文化生产符号按功能划分包括农业符号、矿冶符号、制陶符号、刺绣符号、髹漆符号等,其中最能代表楚文化生产方式和生产力水平的是农业符号和矿冶符号。农业符号主要包括楚地出土的石、木、骨、蚌、铁等多种质地的生产工具,其中铁质农具是楚文化农业生产的主要符号。迄今出土的春秋晚期至战国的铁器不少出自楚地,例如湖南长沙楚墓出土的241 件铁器中有124 件为生产工具,郢都纪南城出土的33 件铁器中有19 件铁农具。[14](p128)大量出土的铁制农具表明,“战国中晚期铁农具已在楚国农业生产中居于主导地位”,包括耒耜、锄头、镬、铲、镰、锛、斧、刀等,它们具有砍砸、锄草、翻土、收割等齐全的功能。[14](p129)这些楚文化农业符号的“能指”,不仅“所指”了楚文化的农业以稻作农业为主,更表明楚文化生产力水平的大幅提高,体现了楚国的农业发展、人口激增和社会复杂化进程。大冶铜绿山古矿冶遗址是楚文化的主要矿冶符号。铜绿山不仅出土了大量铜斧、铜锄、铜凿、木槌、木铲、铁锤、铁锄等开采工具,石锤、石球等碾碎工具,藤篓、竹箢箕、木钩、麻绳等运载工具,竹签、松柴、豆灯等照明工具,还发现了春秋战国时期的洗矿尾矿堆积场、选矿场、冶铜场、采矿竖(盲)井、平(斜)巷、炼炉等矿冶遗存,[15](p1-12)以及35 处矿工足迹、四方塘矿工墓地等。[16](p35-44)这些楚文化矿冶符号的“能指”不仅“所指”了楚文化中“氧化矿-铜”“硫化矿-冰铜-铜”等复杂冶炼技术,[17](p191)承载了楚国选矿、采矿、配矿、冶炼等全生产过程信息,更阐释了楚国生产力发展、军事扩张、经济繁荣的原因,体现了楚文化生产水平。因此,楚文化的铁质农具、铜绿山矿冶等生产符号,不仅反映了楚地生产方式、过程、技术等信息,表现了楚地的生产力水平,更阐释了楚文化发展和社会变迁的根本动因。

生活符号。楚文化的生活符号主要表现在出土的衣、食、住、行等方面的考古遗存上。楚墓出土的炙炉、镬鼎、铜樽、木炭和炊厨俑,储存了楚文化炙、蒸、羹、炮、脍、煎、胹等烹饪方式信息;出土的水牛骨、猪骨、羊、鸡、鲤鱼、鲫鱼等遗骸,板栗、酸枣、桃、橘子、樱桃、梅、柿、石榴、沙梨、荸荠、藕等蔬菜水果,焦肉(肉松)、腊兔肉、腊鹿肉、笋干、瓜干、肉脯、肉酱、瓣酱等腌腊食品,以及生姜、花椒、小茴香、苍耳、山茶等调味品标记着楚人的饮食习惯和口味喜好,它们共同构成了楚文化的饮食符号。楚文化的典型服饰符号包括江陵马山1号墓的衣、裳、冠、履组合,[18](p19-29)叶县旧县4 号墓的玉器组饰,[19](p22-32)包山 M2:431-7 假发,[20](p261)九连墩M1:669-1 漆木梳妆盒等,[21](p42)它们承载了楚文化的服装、饰品等信息,标记着楚人的生活方式和审美情趣。楚文化的主要建筑符号包括纪南城30 号台基遗迹、[22](p479-483)潜江龙湾的章华台宫殿基址群[23](p54-55)等。其中考古发现纪南城30 号台基有上下两层大型宫殿建筑遗迹,在台基中发现的上层遗迹有房屋墙基,房屋用隔墙分隔,中间为厅堂,两边为东西二室,墙基外南北各有三排柱洞及一排磉墩,磉墩外有散水,散水外还有排水管道,北边墙基外还有一条小墙基,其中巨大的柱洞和磉墩都反映了楚文化建筑的宏伟。[22](p480-482)同时出土了大量的板瓦、筒瓦,以及精美的错银云纹铜铺首门环,彰显楚宫的华美。根据郭德维先生的复原研究,楚文化殿堂是一座“四阿”式重檐、屋面铺瓦的建筑。[24](p161)楚文化建筑符号体现了楚文化建筑布局和谐、高楼层叠、装饰精美的特征,承载了楚文化的审美艺术和空间意识。最后,楚文化的交通符号包括出土的銮铃、节约、马辔、马衔等车马器以及车马坑,车马坑遗迹是楚文化交通符号的重要载体。九连墩车马坑是楚文化中最具代表性的交通符号,其中1号车马坑陪葬33乘车、72匹马,2号车马坑陪葬8 乘车、16 匹马。[25](p12-14)按照车马的形制可分为没有挡蔽、有伞盖、只能倚立的乘车,没有藩蔽、不巾不盖轩的轺车,以及可以坐的安车。这些楚文化交通符号的“能指”不仅“所指”了楚人车乘的结构、制造工艺、阵列方式,也表明了楚人的等级制度和出行方式。总之,楚文化的生活符号是楚文化世俗生活的“所指”,展示了楚人的日常生活情境,承载了楚人的行为模式、情感爱好以及思维方式。

贸易符号。楚国得天独厚的自然资源以及地理位置,为贸易发展提供了便利条件。荆州纪南城、宜城鄢城、南阳宛城、淮阳陈郢、安徽寿县等城址发现的“市”相关遗存。楚墓中出土的大量蜻蜓眼、丝绸、杶、梗、蕗、珠、玳瑁、玑、皮革、角齿等商品,天平、砝码、铜尺、铜量等衡量器,蚁鼻钱、郢爰、陈爰、铜布币、金版和金饼等货币,鄂君启节等符节,都是贸易交流的典型符号。这些楚文化遗存中的贸易符号不仅承载了楚国贸易的商品类别、交易行为信息,还承载了楚文化独特的贸易政策、税收制度等信息。楚文化贸易符号代表了楚国对外和平交流的主要方式,这种交流方式也是楚文化与其他文化交流、融合、互惠的方式,凸显了楚文化海纳百川的文化气质。

(三)社会组织符号

楚文化社会组织符号主要包括宗法、政治等制度符号。布朗将制度定义为“一个已建立的制度、社会公认的规范体系或关于社会生活的某些方面的行为模式”。[26](p165)认为制度是保持一个社会秩序的关键要素,是社会的支撑,维护社会的存在和运行。

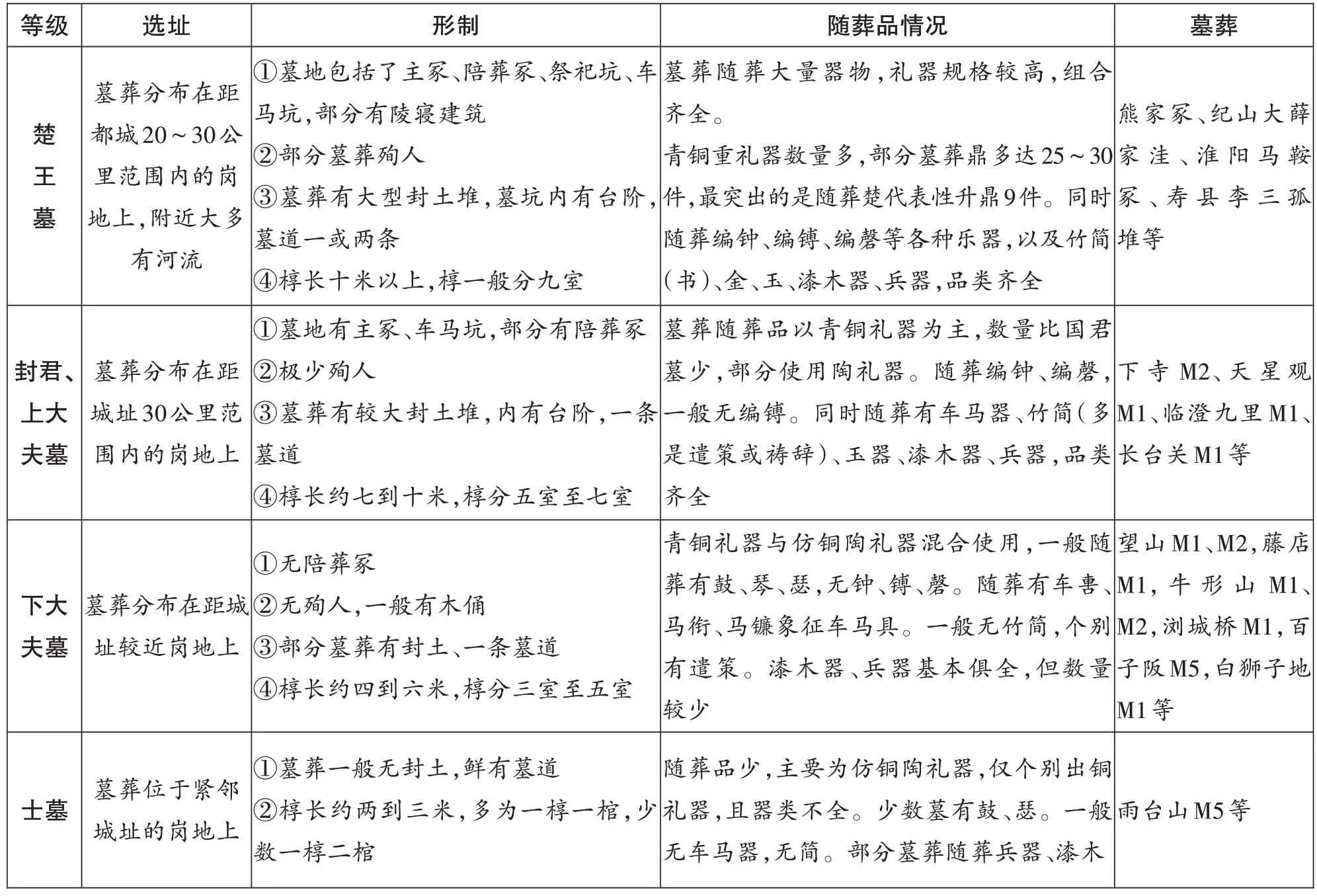

宗法符号。楚文化宗法符号主要包括等级符号和家族符号。等级符号主要以熊家冢楚王陵、下寺2 号封君墓、望山1 号下大夫墓、雨台山5 号士族墓、赵家湖JM80庶民墓等为代表。李三孤堆的9件楚式升鼎组合,熊家冢的主冢、陪葬冢、祭祀坑以及车马坑的布局都是国君等级的楚文化符号;天星观1号墓的大型封土堆,包山2号墓的14级台阶,九连墩2 号墓的五室墓椁等都是大夫级别的楚文化符号;雨台山5 号墓的仿铜陶礼器是士等级的楚文化符号;无随葬品的赵家湖JM80 墓是庶民等级的楚文化符号。这些不同等级楚墓的位置选址、规模布局、封土台阶、棺椁形制、随葬品组合、铭文简帛等“所指”,承载了楚文化的等级制度信息。(见表1)宗法符号的另一个重要分支是家族制度符号。氏衍生分而为族,族衍生分而为家,家则有室。宗是血缘团体,族是政治兼军事团体,家是经济团体。[14](p67-68)淅川下寺、徐家岭以及和尚岭的薳氏家族墓地是楚文化典型的家族符号。这些墓葬规律分布在岗地上,呈现出墓群聚集、秩序井然的埋葬现象,考古发现它们是以家族为大单位,以夫妻异穴合葬墓为一个家庭单位,其排列规律、规模大小、布局形制反映了楚文化的家族观念以及宗法等级观念。楚文化的宗法等级符号是楚文化社会制度信息的主要载体,反映了楚文化的阶级观念、等级观念、宗法观念以及家族观念。

表1 楚文化墓葬等级表

政治符号。楚都纪南城是楚文化中最典型的政治符号。纪南城作为战国时期楚国的政治、经济和文化中心,其整体布局、功能划分都承载了楚国的政治组织信息。首先,纪南城的整体布局体现了楚国的等级制度和组织形式。楚人尚东、以东为尊,所以纪南城王室宫殿区位于城中东南部,有密集且规律的夯土台基、宫墙、环沟、连廊等指示性遗迹。贵族府邸区位于城内东北部,有集中的夯土台基,为重要建筑区。百姓居住区位于城内西北部,仅发现两座小型夯土台基,但有较厚的文化层堆积,出土有灰坑、水井,陶、瓦片。[27](p325-350)如此布局表现了楚都不同等级楚人的居住活动区域情况和人口构成情况。其次,纪南城的功能划分承载了楚文化的政治、军事、经济信息。纪南城的两套城墙、护城河、城门、哨所以及配套的军事设施构成了纪南城整体防御工程体系,其中水门、“削折城隅”和“斗城”体现了楚城的防御特征。龙桥河的制陶手工业作坊区、新桥河西岸烧制陶礼器的陶窑、新桥区金属冶铸为主的手工业作坊区、南三河交汇的市表现了楚国的手工业水平和经济贸易水平。纪南城按照楚国的社会管理和组织形式布局,是楚文化政治符号中最典型的符号。

(四)意识形态符号

楚文化意识形态符号是对楚人行为模式背后动机的凝练,承载了楚文化的审美观、宇宙观以及生死观等信息。

审美观符号。楚文化的审美观符号主要包括造型符号、题材符号以及纹饰符号。楚文化中最突出的造型符号是“S”曲线造型。不同于中原诸夏简朴庄重的直线造型,楚文化的艺术造型多以清秀曲柔的“S”形流动曲线为主,楚文化典型遗存束腰平底鼎的造型突出了“S”形的曲线美,楚人在日常服饰中运用了大带突出细腰的“S”造型,体现了楚文化中以柔克刚的温婉美感;楚文化的典型题材符号包括马山1 号墓织物上的凤鸟,[18](p61-63)信阳长台关楚墓锦瑟漆画上的巫觋,[28](p29-31)曾侯乙墓衣箱上的二十八星宿图,[29](p353-359)楚文化艺术最大的特征是充满巫觋、神话色彩,是楚人创新意识的具体化表现,他们在现实自然的基础上抽象组合,再创造出现实世界不存在的物象,与北方中原文化和西方秦文化的严谨写实风格形成鲜明对比;楚文化典型的纹饰符号包括以失蜡法铸造的变形虺龙纹、镶嵌红铜修饰的侧行龙纹、镂空雕刻的立体变形攀附兽等。楚国纹饰脱胎于古拙的东周纹饰,但最终却呈现出一派清新秀逸、张扬洒脱、灵动活泼的风尚,是楚文化非常独特的文化特征,展现了楚人丰富的想象力和浓厚的远古巫风,突出了楚文化标新立异的创新、谲诡多怪的气息、盎然活泼的生气以及繁缛奢华的审美。

宇宙观符号。“崇巫”“好祀”[30](p405)是楚文化宇宙观最重要的特征,主要承载于楚文化巫觋符号和祭祀符号之上。楚文化典型的巫觋符号包括长沙子弹库出土的楚帛书、信阳楚墓锦瑟上的巫觋图、马山1 号墓衾上的“十日神话”、擂鼓墩1 号墓衣箱上的天文图、楚式镜的山字纹、天星观2号墓的漆羽人、望山1号墓的卜筮祭祷简、秭归石门出土的鱼卜骨等。巫觋图表现了楚巫觋的形象和行为,擂鼓墩1 号墓衣箱上的天文图描绘了楚人眼中的宇宙、神话和天象等内容,楚式山字镜展示了楚人天地密移的宇宙观,天星观M2:60 漆羽人是楚人追求飞天的具象体现,马山1 号的“十日神话”反映了楚人对太阳运行的观察和想象,望山1 号墓竹简记载了楚人祈祷的名目,鱼卜骨展示了楚人在鱼鳃盖骨上施圆钻或方钻以作占卜的过程。楚文化的主要祭祀符号包括楚墓出土的青铜礼器、仿铜陶礼器、钟磬乐器、铭文帛书,以及熊家冢祭祀坑、纪南城水门奠基遗迹、新蔡葛店1号楚墓陵寝建筑等遗迹,特别是泰山南麓泰安市出土的楚缶和铁盘、纪南城红光台遗址出土的彩色石磬是楚文化祭祀的典型符号。泰安市出土的六只楚缶和一只铁盘有意排列成一条,直面泰山日观峰,器物排放讲究,专家认为应是公元前249 年楚灭鲁后祭祀泰山的实物。[31](p22-23)纪南城南郊的红光台基遗址出土了25具彩色石磬,体型大、彩绘精美,主题为楚人所喜凤鸟,其余部分用羽毛花纹填补,[32](p41-48)台基的位置、形制以及石磬的体型和纹饰,都说明台基具有特殊功能,很有可能是纪南城的祭天寰丘或社稷坛。

生死观符号。灵魂不死是楚文化最突出的生死观,主要承载于墓葬形式、葬仪符号之上。墓葬选址、陵园布局、墓主头向、棺椁形制、随葬器物都是楚文化的墓葬形制符号。具体而言,高等级楚墓头向东,低等级楚墓头向南。楚葬式几乎都是仰身直肢葬。战国高等级楚墓设有圆锥形封土、多级台阶、斜坡墓道、祭祀坑,棺椁多为髹漆长方盒形棺与悬底弧形棺套合使用,棺椁分室,棺底设苓床,铺垫席物。随葬礼乐器、竹简、明器、日用品和葬仪器等器物。楚墓的头向无论向东还是向南,都反映了楚人期待死后灵魂重回故土的愿望,表现了楚人对本族始兴地眷念不忘之情。仰身直肢葬、棺椁分室、随葬日用品是将墓主人生前的生活场景、日常雅趣以及精神寄托都置于墓葬空间之中,是楚文化葬仪习俗最直接、最全面的呈现,承载了楚文化视死如生的生死观。楚人为保护灵魂创造了众多瑰玮的葬仪器,如镇墓兽、虎座飞鸟、鹿角、画幡、辟邪、木俑,皆少见于其他文化,特别是长沙子弹库出土的《人物御龙帛画》、长沙陈家大山楚墓出土的《人物龙凤帛画》、九连墩2 号墓的荒帷、马山1 号墓的苓床、河南叶县旧县4 号墓的玉覆面、马山1 号墓的辟邪、包山2 号墓的木俑、江陵雨台山的镇墓兽、九连墩2 号墓的漆木虎座飞鸟,都是反映楚人生死观的典型葬仪符号。这些生死观符号展示了楚人招魂、引魂、升天的丧葬仪式过程,体现了楚文化“灵魂不死”的生死观。

三、楚文化符号的体系建构

洛特曼强调要把文化作为一个整体来观察。上文分析了楚文化四个层级的符号“能指”和“所指”,此处还须将楚文化视作一个由文化符号有机组合成的整体,依据楚文化内在逻辑建构一个具有不同文化层级、逻辑自洽的楚文化符号体系。

生态环境是楚文化孕育、发展和繁荣的基础,楚文化的生态环境符号层不仅承载了楚地的自然环境信息,更是楚文化技术经济符号层、社会组织符号层和意识形态符号层的基石;技术经济因素决定了楚文化的社会组织,影响了楚文化的意识形态,因此楚文化的技术经济符号层不仅承载了楚人日常生活、生产制造、商业贸易、娱乐消遣等信息,更是楚国生产力水平的集中体现,同时也影响了楚文化的意识形态符号:先进的技术为楚国军事扩张提供了保障,繁荣的贸易成为楚国经济交流的重要方式,充沛的物资解放了楚人的思想,将他们的思维转向对宇宙的观察、对万灵的敬畏、对生活的热爱以及对来生的渴望,形成了楚人抽象创新的思维模式、逍遥浪漫的性格风情、万物有灵的精神信仰以及灵魂不死的生死期待;楚文化的社会组织制度是楚文化的社会秩序和行为模式,维护楚文化的存在和运行,社会组织符号层承载了楚文化的宗法等级及行政管理的信息,反映了楚文化的宗法制度、等级构成、家族观念以及政治制度,它既被技术经济所决定,又反过来制约了技术经济的发展,同时又影响了意识形态;楚文化的意识形态符号层承载了楚人的思维观念、行为模式、精神信仰、喜爱偏好,是楚文化发展的真正动力,是楚文化最根本、最核心的部分。

综上所述,考古学视域下的楚文化符号体系由四个不同层级的文化符号相互作用、相互制约而成:楚文化符号体系的最底层是生态环境层,它由采集渔猎、稻作农业、家畜饲养等生业符号,长江、淮河以及相关支流水系等地理符号,铜矿、木材、水产等资源符号构成,是整个楚文化符号体系的基石;技术经济层居于生态环境层之上,它由铁质农具、青铜冶炼等生产符号,食物遗存、马山1 号墓服饰、纪南城30 号台基、九连墩2 号车马坑等生活符号,蜻蜓眼、天平、蚁鼻钱、鄂君启节等贸易符号构成,它由下层的生态环境层所决定,又向上影响了社会组织层和意识形态层;技术经济层上面是社会组织层,它由国君墓、封君墓、大夫墓、士族墓、庶民墓等等级符号,淅川薳氏家族墓地等宗法符号,郢都纪南城等政治符号构成,它代表了楚文化的社会秩序,受到下层技术经济层的影响,同时又对上层意识形态层产生影响;社会组织层之上是意识形态层,它由“S”曲线造型、三头凤题材、立体变形攀附兽纹饰等审美观符号,巫觋图、漆羽人、楚帛书、祈祷竹简、占卜鱼骨等宇宙观符号,青铜礼器、仿铜陶礼器、钟磬乐器、祭祀坑、红光台基遗址及彩色石磬等祭祀符号,镇墓兽、虎座飞鸟、鹿角、画幡、辟邪、苓床等生死观符号构成,是楚文化符号的核心,在它的影响下出现了贵重的青铜礼器、诡异的漆木陶器、珍稀的织物刺绣、秩序井然的郢都纪南城、体现宗法血缘的淅川下寺家族墓地等等,最终组成了兼容并蓄的楚文化。

四、余论

楚文化符号体系是楚文化中最具影响力和辨识度的象征形式体系。笔者从考古学视域出发,分析楚文化符号载体,解析楚文化符号层级关系,探究楚文化符号意涵,尝试建构了楚文化符号体系。

建立楚文化符号体系具有学术和社会双重意义。首先,楚文化符号体系可以统合楚文化相关的零散繁杂考古发现和研究成果,为楚文化各类遗存的保护与利用提供广阔视野,也可为楚文化研究提供新的研究角度。其次,楚文化符号体系可以将具象的出土资料所承载的生态环境、技术经济、社会组织、意识形态等文化信息转化为文化符号,为打造楚文化品牌,提高楚文化附加值提供学术支撑。最后,楚文化符号体系保存、记忆和传承了楚人的文化信息,是中华民族多元一体文化典型地域符号代表。由于楚文化遗址、墓葬等各种遗存分布范围广,数量多,且新的考古发现不断出现,因此楚文化资料庞杂,内涵丰富,对楚文化符号体系的完整把控有较大难度,笔者此举仅是初步的尝试,祈请方家不吝指正。同时也期待更多的专家学者关注、参与到楚文化符号体系研究之中。