“场所”理论视角下的乡村环境设计研究

——以浙江省松阳县的实践为例

2022-12-23程雪松关雅颂卢俊辉

程雪松,关雅颂,卢俊辉

上海大学,上海 200072

党的十九大报告把“乡村振兴”作为国家战略提出以来,具有当代意识的设计师和艺术家纷纷投身乡村建设,随之产生一系列问题:到底如何正确认识乡村?乡村是发展主义视野中的问题,还是国际主义号角下的实验?为谁建设乡村?为农民还是市民?知识分子是要帮助乡村完成蜕变,还是要实现自我救赎?

回答以上问题要深入理解乡村的生态文明基础和环境整体性,温铁军教授认为中国的农耕文明本质上具有生态内涵。乡村环境系统在长期稳定的发展中有其自身的完备性和适应性,它与乡村社会的生产、生活、治理、文化相耦合,是一个自足的生态体系和生命世界,乡村“能够从内而外将人和社区与其生活的自然环境紧密地联系在一起,成为持续的、活态的,且社会文化融合度极高的乡村景观”[1]。因此,乡村环境系统并非被改造的简单客体,而是自然环境、人为环境和社会环境三者相结合的有意义的整体。过去一些乡村设计者习惯于针对人为环境进行项目式干预,忽视自然环境的观照,无视社会环境的培育,破坏了环境系统的整体性。

不能正确认识乡村环境整体性的原因,很大程度上源于设计者对乡村环境的理解简单化、片面化,只考虑看得见的“硬环境”,不关心看不见的“软文化”,造成人为环境比例失衡,语言乏味,氛围缺失。设计实践者多从两个维度认知环境:经典的空间理论视实践环境为客体事实,侧重于分析空间的形式与结构;帕拉斯玛(Juhani Pallasmaa)等提出的知觉现象学理论视实践环境为主体知觉,侧重于关注人对空间的情绪和体验。新发展理念下的环境设计呼唤“烟火气”和“有温度”,实质上是困顿于空间形式和生活内容的身心分裂,需要设计者找到将两者和谐归一的有效方法。

第2 个原因是对乡村设计服务的对象认识不足,造成乡村社会环境建构失序。在“资本过剩”“市民下乡”的背景下,过去较多从资本、游客乃至技术精英等外来者视角出发进行设计,乡村环境被城市“他者”所定义。实际上乡村设计的服务对象是原住民和认同乡村的新农人,他们才是乡村社会的主体,而非游客、看客、过客,不能把乡村做成“以风花雪月为主要内容的涂涂画画,也不是将活着的乡村制成僵尸博物馆,以供人旅游、观瞻和凭吊的对象,更不是为满足小资群体的归隐之欲而建的逃逸之所”[2],带来环境语法的混乱。

第3 个原因是设计者过分强调主体意志,从而造成自然环境的失色和历史人文价值的失语。设计者是把自我判断强加于乡村,还是在对象主体和环境主体之间找到适切的方位谨慎介入,获得某种“多元主体性”或者“主体间性”?这是如今乡村设计者必须深入思考的问题。设计者“我”本身也是环境的一部分,更应作为系统中的一个能动性节点嵌入[3],参与整个体系的动态平衡构建。

因此,乡村设计者需要从自然环境、人为环境和社会环境的综合视角,来看待乡村环境更新问题,统筹兼顾服务对象、环境主体和设计者意志等的存在和表达,构建看得见的和看不见的和谐[4]。面对环境危机,建筑现象学在诠释环境和文化的整体性方面做出了重要贡献,建筑现象学代表人物——挪威建筑历史和理论家诺伯格·舒尔兹(Norberg-Schulz)以“场所”为媒介把现实世界和生活世界联系起来,这一理论工具帮助人们深入理解设计师介入乡村的方式。本文围绕这一问题开展讨论。

一、辨析“场所”理论

(一)“场所”理论的概念梳理

诺伯格·舒尔兹借用古希腊的“场所(Topos)”概念,在《西方建筑的意义》和《存在·空间·建筑》等著作中发展了建筑现象学的理论架构和方法。他从梅洛·庞蒂(Maurice Merleau-Ponty)的“身体现象学”、马丁·海德格尔(Martin Heidegger)的“存在—解释现象学”和让·皮亚杰(Jean Piaget)的“发生认识论”等思想中汲取营养,建构了“存在空间”理论,把主体的知觉空间和客体的物理空间关联。“所谓‘存在空间’就是比较稳定的知觉图示体系,亦即环境的形象。”[5]存在空间的基本图示由3 种空间关系形塑:中心和场所、方向和路径、区域和领域。“场所、路径、领域作为存在空间的基本要素,它们之间相互作用的组合方式,构成了人类生存定位的基本图式,也构成了生活意义的发生机制。”[6]“场所”作为人工与自然相融的有意义的整体环境,让个体行走其间,能觅得认同、方向和归属,安顿内心。由此“场所精神(The Spirit of Place)”成为建筑现象学的核心范畴之一,见图1。

图1 环境、空间、场所等概念之间的关系

在《场所精神——迈向建筑现象学》中,诺伯格·舒尔兹详细分析了如何将“场地(site)”转化为“场所(place)”。他指出要让居住在此的人对空间产生“归属感”,才能赋予一个空间一种“环境的特性”,即使该空间拥有一种特性或“气氛”。场所的产生有赖于3 个核心概念:认同感(Identification)、方向感(Orientation)和归属感(Belongingness),见表1。

表1 存在空间相关概念

认同感往往源于孩提时代对周围环境中具体事物的经验,这种“由物决定”的经验建构了人与环境的关系,也培养了人未来理解世界的“知觉基型(Perceptual Schema)”,进而发展为身份认同。比如乡村中虽然存在着设计者、原住民、新农人等不同身份,但是他们共享对乡村自然的文化认同。乡村的困境在于原住民通常缺少对乡土文化的自觉,但乡土认同早已扎根于无意识的知觉中。

方向感的功能在于使人成为人间过客(Homo Vitor[挪威语])[7],作为自然中的一部分,现代人以流浪和征服为己任,却常常在都市丛林中迷失自己。方向感可以理解为人在场所中对空间认知的一种能力,知晓自己从何而来,身处何境,将去向何方。它并非单一视觉感受,而是多重感观的体验,身体图像在生命的最初基本上是依靠触觉和方位的认知得到的[8]。方向感缺失大多是由环境同质化发展导致的。

归属感“是外界环境作用于人而产生的一种内部主观意识,这种作用结果又进一步影响着人在环境中的行为”[9],它是认同感和方向感共同发展的结果,二者缺一就会妨碍归属感实现。作为主观心理需求,归属感可以理解为一种基于人、事、物的整体性氛围(Atmosphere)体验,它建构了空间的境域化(Horizon)。

综上,“认同感”指涉意象、身份,“方向感”指涉身体、行为,“归属感”指涉氛围、心理,共同构成“场所”的基本属性。三者在整体关系中具有各自的独立性,在主体知觉和客体事实之间架设起关联感知和实践的桥梁。

(二)场所精神与乡村振兴

建筑现象学理论形成于20 世纪60、70 年代,当时欧洲城市经历了战后快速建设,进入城市化率的高位。随着人口涌向城市和城市扩张的速率减缓,一些知识分子意识到对空间“科学性”的量化认识,难以解决环境的内在品质问题,于是转向定性的、现象的思考。半个世纪之后我国处于相似的困境,经由成熟的建造技巧,建筑的高度、跨度和深度等外在指标在不断刷新,却难掩内在环境品质的匮乏。而乡村环境作为中国物质文化遗产中最朴实、最率直、最富有人情味的一部分,未经规模化建设的洗礼,仍保留了各具特色的质素和气氛,呈现出丰富的场所感。乡土营造有别于城市,不是经济和政治博弈的产物,它紧密地与乡村社会的宗教信仰、文化取向、宇宙观念和艺术旨趣相关联,直面人的“存在”本质。

乡村振兴本质是“人”的振兴。中央文件一再要求乡村振兴需“坚持群众主体、激发内生动力。坚持扶志扶智相结合”[10]。群众主体既有原住民,也有投身乡村的新农人;内生动力,既有志气和信心,也有智慧和创意。原住民对乡村整体化的环境和生活方式应有所知觉,对乡村价值有所体认;新农人在乡村通过沉浸式地体验生活世界的根基,来反思工业社会的异化。艺术评论家王南溟[11]说“作为行动者的村民,需要在艺术家的启发下、在活动参与中了解自己,明确未来的方向;作为行动者的艺术家,也需要真正成为整体文化中的一员和村民站在一起,反思自己的价值与方法的意义”。环境危机本质上源于人的危机,唯有重新构建“认同感”“方向感”和“归属感”,才能巩固“人的存在”、抵抗“物的压迫”。如海德格尔[12]所言“人生的本质是诗意的”,人们希望通过乡村“场所”重建找到本质和“诗意”。

二、“场所”视角下的松阳实践

近年来松阳县政府出台“文化引领、乡村振兴”政策,吸引了许多知名设计师躬身入局,投身实践。他们的设计作品致力于重塑“认同感”“方向感”和“归属感”,再现地方的“场所精神”,修复农耕传统和时代症候之间的裂痕,助力乡村振兴。

(一)“乡建共同体”模式

乡村建设需要多方参与,有“自上而下”“自下而上”和第三方参与等不同发展模式[13]。松阳县通过政策牵引,村民响应,资本、设计下乡等多方协同,形成“乡村共同体”[14]模式。设计师与村民、村干部、新农人一起,在满足使用需求前提下挖掘“场所”内涵,推动人与物、人与人、人与环境之间形成共同体。从这个意义上来看,松阳模式本质上是重建人与环境之间的连续性。美国环境美学理论家柏林特(Arnold Berleant)就认为环境本不是外在于人的客体,而是“人们与自然过程合作的结果”[15]。多主体间建立共同体有助于强化连接,从而降低主体间的交易成本、放大乡村环境生态资源的收益、促进收益在多主体间的合理分配。

(二)在乡村环境中寻找“场所”

1.“认同感”与自然环境

自然的馈赠提供生存的基本保障,也促进了认同感的生发,山水、植被和农产品都是认同的载体。松阳是茶叶之乡,大木山竹亭依托休闲茶园的起伏地形搭建了一系列不同坡度的亭子和平台,与远处山峦相呼应,围合出一个个公共空间,提供村民们劳作休憩和玩耍嬉戏的空间;大木山茶室以构筑物的方式强化了人与场地的关系,以茶为媒增加了人与空间的“亲近度”。建筑师徐甜甜设计的竹亭与茶室为这里带来人气,提升了茶叶的销量,改善了人与自然环境的关系(见图2)。她还在当地设计了红糖、蔡宅豆腐和横樟油茶工坊等作品,这些农产品浓缩并诠释了自然,强化了人作为自然整体一部分之事实的体认,原住民从中获得了身份认同、文化认同和价值认同。

图2 大木山竹亭、茶室

2.“方向感”与人为环境

匠心和技艺是人感知环境并躬身实践的语言,“地方材料和营建技艺是乡村地域特征最直接的反映”[16]。“千村一面”的实质是被“现代性”人为环境切断了文化脉络,抹平了特征和差异,空间失去方向感。松阳有生态化的建造传统,地基采用耐潮通风的石材,屋顶则使用防雨保温的瓦片,木材被用于建筑承重结构与装饰构件,夯土墙环保、经济且会呼吸,让室内冬暖夏凉。2016 年松阳启动“拯救老屋行动”并推出一系列的传统村落修缮规定。比如“云上平田”就大面积运用当地建材,融合地方营造工艺与现代技术,强化了人为环境的方向感(见图3)。

图3 云上平田·慢生活体验区

“方向感”的建立要调动感官上的多重体验。石仓县的契约博物馆选用石材围合空间来控制光线进入,削弱视知觉。在室内地面开出一条折线型的水槽,雨水伴随一缕天光滴落水槽里,听觉、触觉等激活了人与空间的“联系度”,多感官体验使场所的“方向感”更加清晰。这种基于身体主义的在场感被称为“建筑针灸”,它“将功能多样的公共空间编织进不同的村落和乡村地区,重塑乡村标识,缓解乡村症状,通过文化和经济循环带动乡村的观念转变与自我康养。”[17]

3.“归属感”与社会环境

归属按对象可分为“自我归属、地域归属、群体归属和观念归属”[9]。人们通过认同感获取自我或者群体的归属,通过方向感建立对地域的归属,唯有观念的归属是建立在两者之上,回归到集体和社会的无意识之中。

祠堂是松阳人的精神寄托、家族信仰。王景纪念堂通过17 个石雕展现了《永乐大典》总编撰王景的一生,再现了礼序家规的教化作用,还原了原住民祭祀礼仪、传记教育、参政议事的记忆场景。伦理文化的视觉呈现完善了空间叙事,通过“看得见的和看不见的”社会秩序赋予环境特性,成为有“闭合度”的社会环境。另有张雷设计的平民书局(见图4)将老屋改造为一间书房,抬高的屋顶与天窗加强了公共性,木结构分隔出阅读、冥想和交流空间,为耕读者营造归属感。

图4 平民书局内部空间

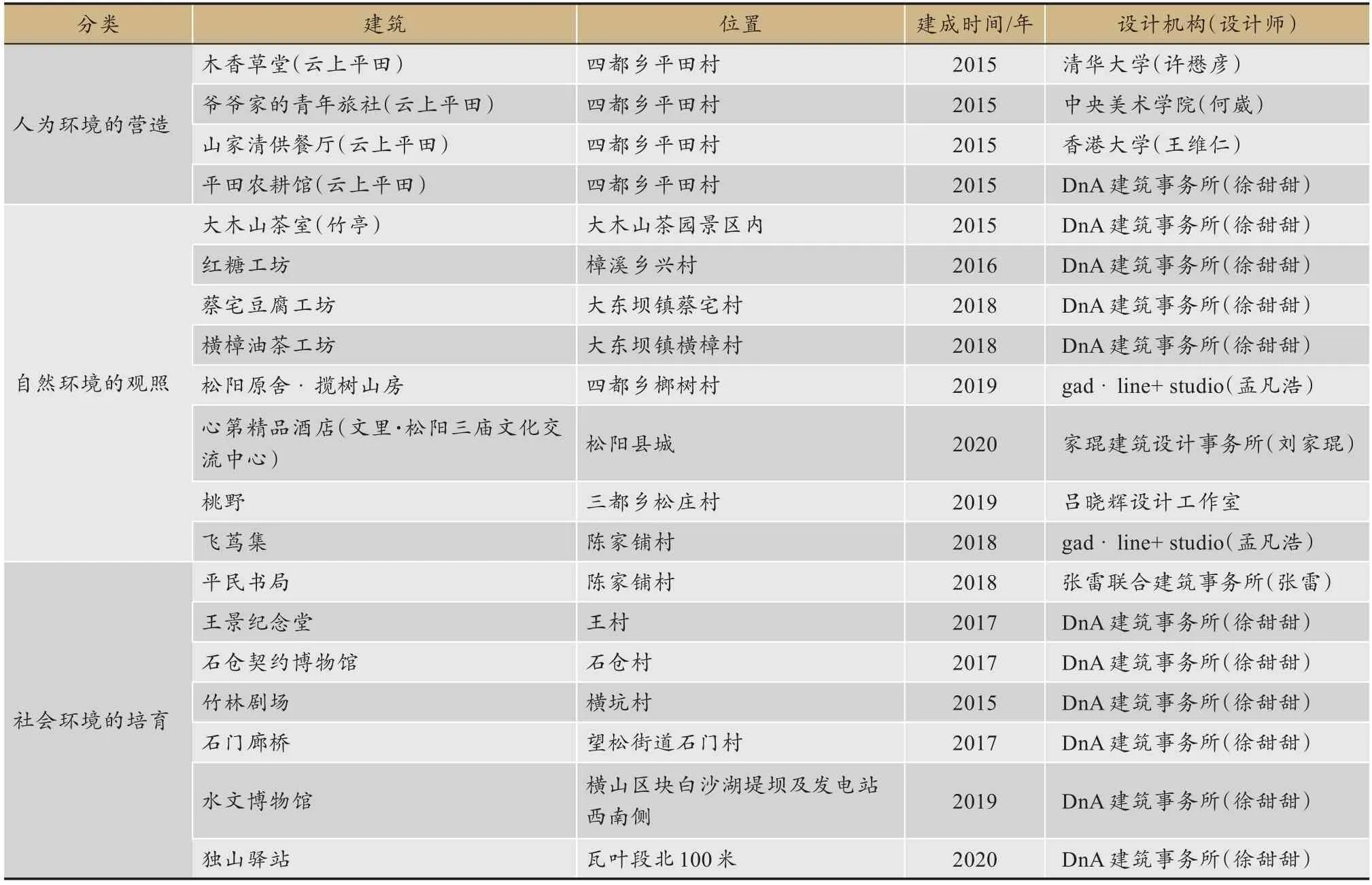

综上所述,设计师为代表的创意人士介入“乡建共同体”,通过多元力量互动,修复人与环境的裂痕,启发村民主体意识觉醒。尽管目前在城乡发展失衡状况下还存在政府绩效导向、资本急功近利、村民话语弱势等种种问题,但是从松阳实践来看,设计师更多着眼于自然环境的观照、人为环境的营造和社会环境的培育,为“场所”的重建打开了局面。但也不应忽视,仍有不少设计师刻意于硬环境的建设,对整体环境系统(包括视觉符号、装饰陈设、环境设施、场景气氛、仪式活动,甚至轶事趣闻等软环境)缺乏关注;为政绩和资本代言,缺少对原住民生活的体认;以缙绅化的现代性审美戕害乡土文化自觉。造成乡村环境“丰度”欠缺,场所“灵氛”不足(见表2),这些现象人们应有足够警惕。

表2 松阳设计实践案例汇总

(三)探索与实践:“三叶居”民宿环境设计

松阳县吴弄村历史文化资源丰富,有13 幢清末民国建造的古民居,是浙江家族传统聚落的典型标本。吴弄村传承孝悌文化:村中心宗祠大门上书“入孝”“出悌”字样;村口有老人活动中心,内设阅览室、餐厅、棋牌室等,村里的品牌活动是在外务工的青年春节回来与父母在活动中心团聚;民居纵横互通,成为家族间同气连枝的象征。这些都是吴弄村社会环境的显影。宗祠内设三叶文化馆,三叶即茶叶、烟叶和桑叶,是村史里重要的农产品,也是自然环境的集结,过去种烟的技艺和制烟的工具在馆内展示。村中心百年古樟树树干中空,树形婀娜,被尊称为“樟树娘娘”,传说附近的小孩头疼脑热来树下拜一拜便好。古樟树下和丰社类似五谷神庙,护佑地方风调雨顺,房子素朴但香火旺盛。可见,仅有260 多户人家的吴弄村,其空间聚落却有完备的天地人神系统,这与古希腊的Topos(即“聚合、容纳、安置、保护‘天地人神’四重整体意义上的‘域’”[6])之内涵异曲同工。民居环境系统承载着神话、人伦、记忆、情感,具有复杂的层次和结构,提供设计师创作的审美资源。

笔者2012 年带领上海美术学院学生来到吴弄村,前期参与申报住建部首批“中国传统村落保护项目”重点村;后期同村委会一起推动修缮老屋,断断续续地参与村庄环境更新。如果说历史村落的保护修缮属于“修复性怀旧”(斯维特兰娜·博伊姆(Svetlana Boym)认为怀旧可分为“修复性怀旧”和“反思性怀旧”),那么村集体在2018 年提出把村口破败的仓库改建为乡村民宿则反映出“反思性怀旧”的意识萌芽。仓库单层面积不超过120 m2,第2 层是堆放杂物的阁楼,5 榀木屋架支撑起整栋建筑,夯土泥墙围合(见图5)。周围小溪环绕,有白发老妪在溪边洗衣。近处有池塘和茶园,可观远山,环境更新具备优越的自然基础。

图5 “三叶居”改造前

笔者以“三叶寄情、孝悌承志、乡村振兴”为立意,尝试借助“场所”理论开展实践,激活民宿整体环境。

1.以三叶文化观照自然环境

茶叶、烟叶、桑叶是农耕文明中生产、生活和生态共生交融的典型缩影,形成了吴弄的文化IP,具有塑造认同感的天然基因。茶叶清爽,烟叶清矍,桑叶清新,从自然环境中提炼出具象化、人格化的符号语言运用到环境营造中(见图6)。一根枝脉上散开3 片叶子掩映家的形象塑造村庄标识;三间客房内的纹样分别采用不同叶形图案表达;户外环境设施也充分运用了三叶的形象:烟叶灯、桑叶垃圾桶和茶叶椅,提供公共服务的同时也提升了村庄的文化辨识度。人们一边欣赏身边的自然风景一边品鉴眼前的设计语言,产生“对境之赏会与复观”[18]之感。

图6 “三叶”元素在整体环境中的运用

2.以建造文化赋能人为环境

建筑特性主要由其构造方式所决定。建筑改造保留原有的夯土墙、木屋架结构和鹅卵石基座,延续方向感。在限高原则下,整体抬高木屋架(从6.25 m 到7.00 m),让第2 层层高可用,并适度拓展一层面积,作为公共性的茶寮使用。在墙体上开小窗洞来让泥墙的深度“被看见”;建筑入口处上下贯通,成为一个挑高的公共空间,让木构架的完整性“被看见”(见图7);建筑主体采用地方材料,由当地工匠建造完成,这些木作、泥作的乡土工艺虽难以“被看见”,其质感、气息、光影却融合了虚与实、有形与无形,诠释“境生于象外”的美学境界。人们身处其间畅想世外桃源,有“他界之冥想与蓦进”[19]之感。

图7 三叶居改造效果图和照片

3.以孝悌文化孵育社会环境

设计关注浸润村庄血脉的孝悌文化表达,强化“家”的归属感。第1 层被改为茶室和老人房,兼顾公共生活和长者体验。第2 层的两房间适应二孩家庭改为亲子房,两房间由“同心桥”连接(见图8),是对“孝悌”的空间回应。整个民宿体量很小,仅有3 间客房,2楼两间房各有阳台面向远方的山峦和近旁的鱼塘,1楼老人房紧邻茶室和茶田,传递“望得见山,看得见水,留得住乡愁”的理想。家是每个人出生之后就拥有特殊体验的场所,成为原住民和来访者心理安定、文化认同的原点,反映出社会环境的“知觉基型”。“三叶居”独特的空间逻辑使人珍惜都市中失落的“家”文化,体察代际沟通和情感流动,产生“心态之抽出与印契”[18]之感。

图8 三叶居剖透视和结构分解图

4.设计反思

“三叶居”民宿整体环境更新是吴弄村传统村落再生和文化重塑的一部分,它较好地解决了“硬环境”和“软文化”割裂、设计为“他者”服务、设计师主体意志介入等问题,在非效率优先的语境中完成美美与共的浸润。设计过程由高校师生主导,政府和村集体支持保障,村民匠人参与,多方主体在审美统筹下协作。社会学家托尼·本尼特(Tony Bennett)认为“构成审美的原初决定性特质的无用性之特质是如何被重新界定的,以便它能够被用作治理的一件工具”[20],可见作为审美策略,现象学以无用之用开启了一种政治智慧,推动自然环境的观照、人为环境的营建和社会环境的培育,兼顾多元主体的诉求,促进环境有机更新,助力乡村基层治理。舒尔兹在理论中详细分析了自然和人为环境(场所)的结构和层次,却未涉及社会环境,因而被认为倾向“环境决定论”(Environmental Determinism)而过于简单。本研究依托乡村环境更新实践,通过补充社会维度的讨论,构建了自然环境(Natural Environment)、人为环境(Man-made Environment)和社会环境(Social Environment)的NMS 模式,使引导实践的理论模型更臻于完善。

但任何模型都需要和具体实践结合。“三叶居”建成前后在国际国内若干展览平台上进行了传播,文化上颇多认可,经营上却差强人意。民宿的袖珍体量难以平衡预算,疫情让刚起步的村庄旅游遭受重创;老屋修缮临近尾声,政府投入骤减;农业向二三产转型艰难,产业内容不易导入,资本方顾虑重重;村民观念已有启蒙,但缺乏经济上的确认,文化自信极易动摇;设计师和村落建立了链接,又产生了新的忧思。现代性症候依然在乡村蔓延,需要后“场所”理论和实践进一步展开研究。

三、结语

中国的乡村振兴,要防止物质环境的破败,更需面对文明和信仰等软环境危机。松阳的实践探索,本质是在地方文化的现代性困局(舒尔兹称之为“场所的沦丧”)中寻找符合我国历史和现实的设计发展之路。为了“牵制和净化现代性精神中‘人本’意识形态所蕴藏的个人主义瘟疫”[21],设计师应以乡村中的“人神”“人人”“人物”等多元关系为参照,发现其中蕴含的启示,在“认同感”丧失、“方向感”迷失、“归属感”缺失的技术性危机下,积极重建有序的乡村环境和行为系统。

“场所精神”的生命力在于:它一定程度上整合了西方的建构逻辑和东方的体验思维,在客观物质环境和主观知觉环境中开辟了一条“间性”切入的理路。中国传统乡村环境以其整体性特点,为适切的“间性”智慧提供了印证;中国当下乡村环境也因其身处的危机,给创新的“间性”方案指明了方向。

吴弄村村民关于环境美的议论常在笔者耳边萦绕:“土墙上的茅草不要铲掉,因为有鸟儿衔着草籽飞过的印迹。”村民的审美表达让人进一步反思当代知识分子以身体为认知媒介进入乡村的意义:“在全球化语境中,地方性审美经验弥足珍贵,因为它保留和维系着人类与来自他者一瞥所可能隐藏的暴力相抗衡的力量。”[22-23]