伤痕之城“萨拉热窝”

2022-12-22张侃

张侃

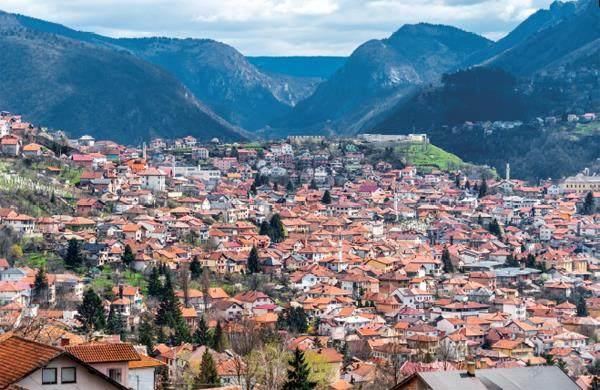

波黑萨拉热窝城郊

我在萨拉热窝时,住在城郊山上的一幢民宿。从外地开车去那,并没有经过萨拉热窝市中心。因而我对这座城市的第一印象,便如电影《瓦尔特保卫萨拉热窝》中那个著名的空镜头:

向下俯瞰,夹在苍翠群山中的红屋顶鳞次栉比。洁净的白墙与艳丽的红瓦相映成趣,奠定了整幅画面温柔的基调。各清真寺林立的尖塔穿插其中,构成它坚韧的骨架。

我下山朝城市方向走去,一路都是狭窄而陡峭的坡道。道路两侧高耸着欧洲19世纪风格的建筑,分外压抑。屋檐下那些繁复的花饰犹在,可周遭的墙体却早已泛黄斑驳脱落,宛若耄耋老者褶皱的皮肤。

直到我走下山坡,来到谷底的米里雅茨河边,整座城市的活力与魅力才猛然显现出来。人流熙攘的街道,文艺复兴风格的建筑,有轨电车穿梭其间,处处透着老派欧洲的靡丽。而只相距一个街口之外的巴西查尔西亚老城,景色却立刻转为欧洲十分罕有的西亚风情—这里是萨拉热窝最古老的城区。

正如罗马不是一天建成的,萨拉热窝如今这番独特风貌也绝非一日之功。如今萨拉热窝人的祖先斯拉夫人,在公元7世纪来到这里,取代了在此定居超过200年的伊里利亚人。14世纪,奥斯曼土耳其人征服了西巴尔干。在此后的400多年中,萨拉热窝一直是奥斯曼帝国的西北边陲。征服者将土耳其语的“宫殿”与斯拉夫语表示地名的结尾“evo”结合,将这里称为“萨拉热窝”,即宫殿之城。

1984年冬奥会在萨拉热窝举行,图为冬奥会纪念标志

直至19世纪,老迈的奥斯曼帝国日渐式微,北方虎视眈眈的奥匈帝国在1878年占领了波黑。他们将萨拉热窝作为城市发展的试验场,一座座欧式建筑紧挨老城拔地而起,而作为最新事物的有轨电车也于1885年在此开始运营,比作为帝国首都的维也纳运营它早上12年。

1908年,奥匈帝国正式将波斯尼亚与黑塞哥维那(波黑)并入自己的领土,一直将波黑人当作自己同胞的邻居塞尔维亚被激怒了。他们梦想着将整个西巴尔干地区都纳入“大塞尔维亚”的版图。

1914年,奥匈帝国储君,也是帝国陆军司令的斐迪南大公,携妻前往波黑视察军事演习,之后又来到萨拉热窝访问。他不曾预料的是,早已有一群塞尔维亚民族主义者在等待着他。

6名刺客拿着手榴弹与手枪,埋伏在他进城车队必经的路线上。前两名刺客都没找到合适的机会攻击,第三名刺客才找准机会扔出手榴弹。手榴弹落在车后爆炸,炸伤了几名随从和一些围观群众,大公夫妇奇迹般毫发无损。车队加速前进,使得埋伏在前方的另外三名刺客同样没能发动攻击。

大公按原计划到达市政厅,照常参加了欢迎典礼。之后,他决定去医院探望因爆炸受伤的人员,然而他的随从却忘记了通知司机。司机继续原定的路线返回:在拉丁桥没有左转过河,而是右转,准备向市区驶去。当他们发现这个错误,才停下车来想要倒车返回。这时,刺客之一的加夫里洛·普林西普刚好就在旁边。他飞快跳上车子踏板,朝大公夫妇连开两枪,结束了两人的生命。震惊世界的“萨拉热窝事件”发生了。

一个月后,奥匈帝国正式对塞尔维亚王国宣战,而各自站在两国身后的德意志帝国与俄罗斯帝国,以及俄国的盟国法国与英国,也相继宣布加入战局。第一次世界大战骤然爆发,本就风雨飘摇的旧欧洲再无宁日。

萨拉热窝的有轨电车

1918年一战结束,战败的奥匈帝国分崩离析。而它辖下斯拉夫人的土地,即现在克罗地亚和波黑的大部分区域,则被统治塞尔维亚的斯拉夫民族主义者吞并,南斯拉夫王国由此成立。

二战时,萨拉热窝一度被纳粹德国占领,“瓦尔特保卫萨拉热窝”的故事即源自这段岁月。战后,南斯拉夫社会主义联邦共和国成立,长期担任领导者的克罗地亚人铁托成功压制了塞尔维亚民族主义者的野心。近半世纪的时光里,不同民族的南斯拉夫人共同生活在这片土地上。1984年,萨拉热窝近乎完美地举办了冬奥会。

有轨电车也于1885年在此开始运营,比作为帝国首都的维也纳运营它早上12年。

在那时,民族间不和谐的种子其实已悄然埋下。1980年铁托去世,联邦的根基开始松动。与主要由单一民族构成的另外三个加盟共和国—斯洛文尼亚、克罗地亚与马其顿不同,波黑的穆斯林、塞尔维亚族与克罗地亚族几乎是三分天下之势。因而,几乎可以预料地,一场由三个民族及其各自后台支持的内战会在波黑爆发。

1992年4月6日是独立后的波黑获得国际承认的日子。然而就在同一天,代表塞族的南斯拉夫人民军开始炮击萨拉热窝。塞族军队与民兵迅速包围了城市,切断了城中的水电供应与离开城市的所有通道。

30多万萨拉热窝市民,沦为了生死未卜的笼中之鸟。

为了生存,他们不得不每日前往米里雅茨河畔排队取水,或是前往黑市高价购买赖以生存的食物。然而,城中暗藏的狙击手,让他们的每次出门都变成一場冒险。城市的主干道“波斯尼亚之龙”街成了臭名昭著的“狙击手巷”,不明身份的狙击手埋伏在两侧的高楼中,向着那些试图穿越街道的平民开火。那些不得不穿过街道的人,只能冒险穿过枪林弹雨,或是躲在联合国维和部队的装甲车后通过。前后有200多人死于这条“死亡之巷”,另外1000多人因此受伤。

公园里的“牛肉罐头雕塑”

弗尔巴尼亚桥上,竖着一尊“萨拉热窝的罗密欧与朱丽叶”纪念碑

关于这期间平民的生活,没什么比公园里那尊“牛肉罐头雕塑”更真实也更讽刺的了。市民的大多数食品与药物都来自欧美飞机空投,其中最多的便是肉罐头。雕塑的基座上写着“感激的萨拉热窝市民向国际社会致敬”。然而事实却像是一则黑色幽默:尽管雕塑是一盒牛肉罐头,但真实的罐头中很多都含有猪肉。对一座穆斯林占多数的城市,这近乎一种羞辱。而很多罐头甚至是来自美国越战期间的库存,已存放了20余年,味道可想而知。在当地流传着一个真假难辨的故事:连街头的流浪狗都拒绝食用那些罐头。

与其说这是一场塞族与穆斯林间的战争,倒不如说这是一场狂热民族主义者与渴望和平的平民间的较量。向平民开火的不只有塞族军队,而被困在城中的也不只有穆斯林。

1993年,塞族男青年Boško Brkić与穆斯林女青年Admira Ismić,这对萨拉热窝情侣,决定携手逃出重重包围下的城市。他们在5月19日下午5时到达横跨米里雅茨河的弗尔巴尼亚桥,对面即是包围圈外由塞族控制的区域。两人事先已借助各自的关系,与交战双方商定好,在他们逃离时暂时停火。然而就在他们过桥时,不明来源的枪声响起,两人应声倒地。男生当场死亡,女生挣扎着爬向男友,两人最终相拥在一起,凝固在时光之中。凄惨的画面被路透社记者拍下后,在全世界引起轰动,他们两人被称为“萨拉热窝的罗密欧与朱丽叶”。

我走在如今的弗尔巴尼亚桥上,往来行人穿梭不绝,一切关于战争的阴影似乎早已消散。但就在桥中心,竖着一尊纪念碑,纪念1992年在这桥上被射杀的两名反战示威者:女大学生索达·蒂波热维奇,与两个孩子的妈妈奥尔加·索切奇。在北侧桥头,经历过战火的建筑(仍有人居住)外墙仍保留着密密麻麻的弹坑,让人不寒而栗。

市民的大多数食品与药物都来自欧美飞机空投,其中最多的便是肉罐头。

在萨拉热窝城中各处,还能不时在地面见到那些被称为“萨拉热窝玫瑰”的鲜红色印记。它们被涂在混凝土地面的凹陷处。那些不规则的喷溅形状,宛如一块块血淋淋的伤疤。凹陷并非刻意做出的,而是源自围城时迫击炮弹的爆炸。遍布全城的200处“伤疤”,几乎每一处都意味着曾有无辜的平民在那里丧生。

关于萨拉热窝经历的围城,没有哪里比穿越萨拉热窝机场跑道的那条隧道更令人震撼的了。

那时,塞族军队将整座城市合围,只在机场处留出了一道缝隙。在那里,被围困的萨拉热窝城,与外界波黑政府军控制的区域,只相隔了一条机场跑道。然而作为联合国特派部队的驻地,机场是当时的中立区域,双方都无法进入。于是,一项史无前例的救援行动就此开始:自1993年3月起,萨拉熱窝内外的军民,靠着简陋的工具,花费整整四个月时间,挖出了一条全长超过800米(其中340米位于机场跑道下)的隧道。被重重包围一年多的萨拉热窝,终于不再是一座孤岛。

如今隧道的北侧出口,即通向萨拉热窝市内的那一侧,已被辟为展示这段特殊历史的博物馆,甚至保留了一小段隧道供参观者体验。我钻进那条仅有0.8米宽、1.6米高,用简陋的木条作支撑的逼仄隧道,一种让人喘不过气来的压抑感立刻袭来。只向前走了几米,我就立刻退了出来。

然而在围城期间的萨拉热窝,每天都有数千人,花费2个小时,蜷着身子排队从隧道中穿过。他们要么是渴望逃离战场的平民,要么是被派往城中支援的战士。由于隧道没有通风系统,其中的空气永远污浊而恶臭;而由于不断渗出的地下水,穿越者需要蹚过的积水更是常有齐腰深。在这样恶劣的环境下,萨拉热窝市民赖以生存的物资,从汽油到香烟,靠着手推车源源不断运入城中。如果没有这条“生命隧道”,我想,萨拉热窝的围城一定不会以人民的胜利告终。

1996年的《代顿协议》终结了波黑内战,也让持续近四年的萨拉热窝围城得以告终。现代战争史上最长的一次围城过后,波黑仍然是一个统一的国家,但它却被划分为两个互不隶属的实体:穆斯林与克罗地亚族为主的波黑联邦,与塞尔维亚人为主的塞族共和国。两个实体间的边界犬牙交错,大多都源自内战结束时实际控制的领土。因而在距离隧道博物馆不远的地方,便是属于塞族共和国的区域了。

我开车穿过地图上的边界,道路两侧没有任何标志物,但这条“看不见的线”,却区隔着萨拉热窝不同民族的居民。战前,他们比邻而居在这座开放包容的城市,甚至一些人还在内战中并肩作战过。然而在近30年后,三个民族之间的猜忌与仇恨仍未消弭。尽管任何波黑人都可以自由选择他们的居住地,但塞族居民还是几乎都迁往塞族共和国所在的区域,而塞族共和国境内的穆斯林族也大都迁走。

在波黑的版图上,萨拉热窝几乎是稳坐在它的中心。然而若从两个实体的边界看,萨拉热窝却可算是“前沿中的前沿”。那条人为划出的边界线,就像一条绵延上千公里的伤疤,横亘在波黑饱经沧桑的土地上。

“看,这座城市,他—就是瓦尔特。”

这句《瓦尔特保卫萨拉热窝》电影末尾出现的经典台词,在这座城市经历过更多的苦难与伤痛之后,无疑获得了更深刻的含义。

特约编辑姜雯 jw@nfcmag.com