五点法井网CO2-N2驱前置CO2段塞尺寸优化

2022-12-22陈涛平毕佳琪张国芳王福平

陈涛平,毕佳琪,孙 文,张国芳,王福平

(1.东北石油大学提高油气采收率教育部重点实验室,黑龙江大庆 163318;2.哈尔滨石油学院石油工程系,黑龙江哈尔滨 150028)

二氧化碳驱油技术在全球应用较广泛,国内外许多学者对CO2驱油做了大量研究。吉林油田于2008年建成国内首个CO2驱国家示范工程,国内其它油田也相继进行了CO2驱先导试验,但因CO2气源有限,目前尚未在矿场广泛应用。

氮气气源丰富,但它与原油的最小混相压力较高、驱油效率较低。为此,人们考虑用N2部分替代CO2进行低渗油层开发。刘晓军[1]开展了CO2/N2组合段塞改善驱油效率实验,结果显示该方式能有效发挥CO2和N2驱油的优势。孙杨[2]、陈涛平[3-4]的研究均指出,利用N2作为前置CO2段塞的顶替介质有助于提高采收率,但CO2段塞需一定的长度,以免N2突破CO2段塞气窜。赵斌[5]利用细管数模和岩芯实验研究了CO2-N2驱中前置CO2段塞的合理尺寸,但实际油田中注采井都是以井网的形式存在,与室内细管模型或岩芯实验有较大区别。正如赵凤兰等[6]所指的那样,CO2在实际油层的驱油过程中,将历经混相、近混相和非混相几个阶段,其驱油效率远低于实验室完全混相驱条件下的驱油效率;于此同时,井网单元中的注采总压差比实验条件下大得多,能使后续N2的弹性膨胀作用得以充分发挥。因此,探索多种因素综合作用下,低渗、特低渗透油层五点法井网CO2-N2驱的最优前置CO2段塞尺寸具有实际意义。

1 低渗透油层

类比YS油田的实际情况,用CMG油藏数值模拟软件计算了五点法井网油层渗透率30×10-3μm2、井距300m时CO2-N2驱的生产动态。研究所用模型与文献[7]的相同,原油饱和压力4.704MPa下的气油比22.3m3/m3,原油粘度3.756mPa·s,二氧化碳—原油的最小混相压力25.9MPa。现按照极限气油比和极限日产油量两种约束条件分别计算采收率等相关指标。

1.1 极限气油比约束条件

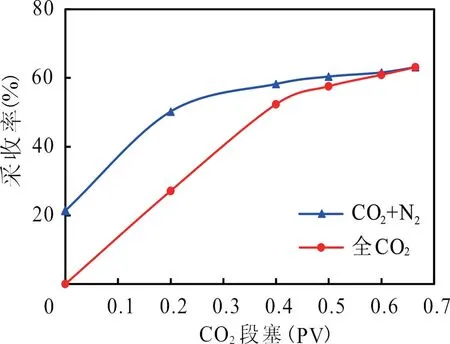

在极限气油比1500m3/m3的约束条件下,低渗透油层不同驱替方案采收率与CO2段塞尺寸关系曲线如图1所示。由图1可知,随着CO2段塞尺寸的增加,CO2-N2驱的采收率不断增大,且始终高于全CO2驱的采收率,当CO2段塞达到0.4PV(Pore Volume,PV)后,采收率开始趋于平稳并接近全CO2驱的采收率。表明在CO2-N2驱中,N2补充了地层能量,驱动了被CO2混相的原油,进而提高了采收率;相同采收率下,CO2-N2驱所需CO2的量少于全CO2驱的量。

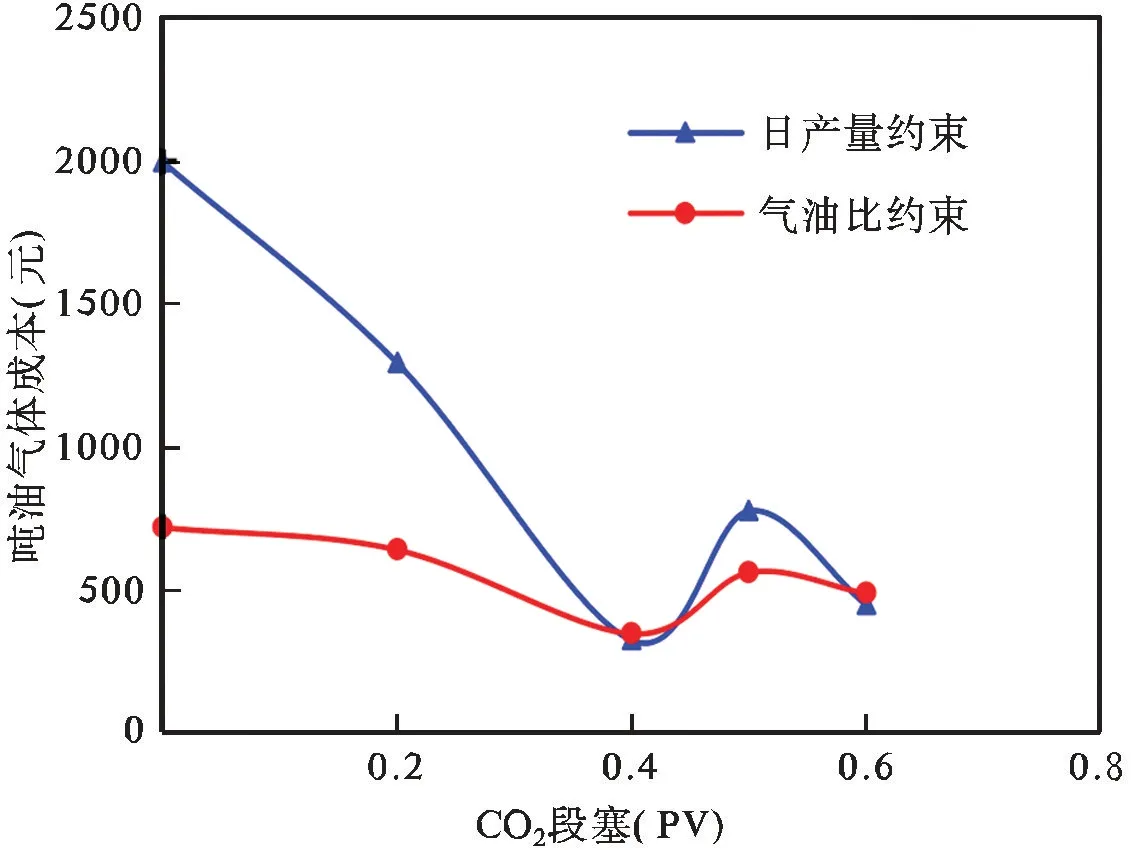

为了从技术和经济角度优选CO2段塞的最优尺寸,计算了注不同尺寸CO2段塞时的CO2-N2驱与CO2驱的吨油气体成本,其中,标况下N2价格取1.47元/m3,CO2价格取0.87元/m3,结果如图2所示。由图2可以看出,随着CO2段塞尺寸的增加,CO2-N2驱的吨油气体成本曲线呈“W”状,且在CO2段塞尺寸为0.4PV时,获得最小值。

综合分析图1、图2可知,与0.6PV的CO2段塞相比,虽然0.4PV的CO2段塞的采收率降低了3.35%,但却减少0.2PV(三分之一)的CO2注入量。因此,低渗透油层极限气油比约束条件下CO2-N2驱的前置CO2段塞最优尺寸为0.4PV,此时采收率为58.19%。

图1 低渗油层采收率曲线

图2 低渗油层吨油气体成本曲线

1.2 极限日产油量约束条件

按照极限单井日产油量17m3/d约束条件,计算不同驱替方案的采收率,并将极限气油比和极限日产油量两种约束条件下的采收率与CO2段塞尺寸关系曲线绘制在同一图中,结果如图3所示。

由图3可以看出,因日产油量约束条件会在气油比约束条件后继续注气,其总注入PV数比气油比约束条件的大,其采收率自然高于气油比约束条件的采收率,0.4PV CO2段塞时,其采收率高6.56%。

图3 低渗油层不同约束条件下采收率曲线

极限气油比和极限日产油量两种约束条件下低渗透油层的吨油气体成本曲线如图4所示。

图4 低渗油层不同约束条件下吨油气体成本曲线

结合生产动态数据分析图3、图4可知,相对于极限气油比约束条件,极限日产油量约束条件下后续注入的N2较多,而采收率提高幅度较小,故其吨油气体成本较高。但值得注意的是:注0.4PV前置CO2段塞时,极限日产油量约束条件的采收率为64.75%,比极限气油比约束条件的采收率58.19%高6.56%,且吨油气体成本比极限气油比约束条件的吨油气体成本低35.18元,此为最优的CO2段塞注入量及生产方式。

1.3 衰竭期开采动态

低渗透油层0.4PV前置CO2段塞的CO2-N2驱生产至极限约束条件后,停注转入衰竭期开采,此后仅靠油层中剩余气体弹性膨胀能驱替至单井日产气量小于100m3/d时,关井结束生产。低渗透油层五点法井网CO2-N2驱衰竭期原油采收率等技术指标数据见表1。

由表1可知,低渗透油层0.4PV前置CO2段塞CO2-N2驱极限气油比约束条件下衰竭生产期的阶段原油采收率为5.53%,注入气回采率76.10%,不仅提高原油采收率,同时也回采注入气超过总注入气量的四分之三,贡献较大;极限日产油量约束条件下,虽然衰竭生产期的阶段采收率极低(0.56%),但回采注入气也超过总注入气量的三分之一(36.20%),这些回采注入气经处理后仍可回注油层提高采收率。

表1 低渗油层CO2-N2驱衰竭期技术指标

2 特低渗透油层

特低渗透油层五点法井网单元模型渗透率3×10-3μm2,其余参数同低渗油层五点法井网单元模型。

2.1 极限气油比约束条件

在极限气油比1500m3/m3的约束条件下,特低渗透油层不同驱替方案的采收率与CO2段塞尺寸关系曲线如图5所示。由图5可知,随着CO2段塞尺寸的增加,CO2-N2驱的采收率不断增大,当前置CO2段塞达到0.4PV时,采收率开始趋于平稳,且始终高于全CO2驱的采收率;同一采收率下,CO2-N2气驱所需CO2的量低于全CO2驱的量。

图5 特低渗油层采收率曲线

为了从技术和经济角度优选CO2段塞最优尺寸,计算了注不同尺寸CO2段塞时CO2-N2驱与CO2驱的吨油气体成本。结果如图6所示。由图6可以看出,随着CO2段塞PV数的增加,CO2-N2驱的吨油气体成本曲线呈“W”状,且在CO2段塞为0.4PV时,获得最小值。

综合分析图5、图6可知,特低渗透油层极限气油比约束条件下CO2-N2驱中最优前置CO2段塞尺寸应为0.4PV,此时采收率为62.98%。

图6 特低渗油层吨油气体成本曲线

2.2 极限日产油量约束条件

按照极限单井日产油量2m3/d的约束条件,计算不同驱替方案的采收率数,并将极限气油比和极限日产油量约束条件下的采收率与CO2段塞尺寸关系曲线绘制在同一图中,结果如图7所示。

图7 特低渗油层不同约束条件下采收率曲线

由图7以看出,由于极限日产油量约束条件的总注入气量比极限气油比约束条件的大,其采收率也较高,注0.4PV CO2段塞时,其采收率高4.36%。

极限气油比和极限日产油量两种约束条件下特低渗透油层的吨油气体成本曲线如图8所示。

图8 特低渗油层不同约束条件下吨油气体成本曲线

结合生产动态数据分析图8可知,相对于气油比约束条件,日产油量约束条件下后续注N2较多、采收率提高幅度较小,因而吨油气体成本较高。但注0.4PV的CO2段塞时,日产油量约束条件的吨油气体成本比气油比约束条件的吨油气体成本低21.64元。

一般而言,相对于极限气油比约束条件,极限日产油量约束条件下的CO2-N2驱可获得更高的采收率,但后期需要注入大量的气体且采收率提高幅度较小,故其气驱效益一般较低。因此,若想获得较好的气驱效益,可选择气油比约束条件来结束采油生产;若想获得较高的采收率,可选择日产油量约束条件来结束采油生产。但值得注意的是,低渗或特低渗透油层0.4PV前置CO2段塞的CO2-N2驱时,按照日产油量约束条件结束采油生产不仅可以获得较高的采收率,而且其吨油气体成本也最低,是最佳的生产方式。

2.3 衰竭期开采动态

特低渗透油层五点法井网CO2-N2驱衰竭期原油采收率等技术指标数据见表2。

表2 特低渗油层CO2-N2驱衰竭期技术指标

由表2可知,特低渗透油层0.4PV前置CO2段塞CO2-N2驱极限气油比约束条件下衰竭生产期的阶段原油采收率为4.70%,注入气回采率66.65%,回采注入气超过总注入气量的三分之二;极限单井日产油量约束条件下,虽然衰竭生产期的阶段采收率很低(1.15%),但回采注入气接近总注入气量的一半(45.81%)。

3 结论

(1)在低渗、特低渗五点法井网中,CO2-N2驱中前置CO2段塞尺寸均以0.4PV为宜,按照日产油量约束条件结束采油生产不仅可以获得较高的采收率,且其吨油气体成本也最低,是最佳的生产方式。

(2)在按日产油量约束条件结束采油生产后的衰竭期,原油采收率增幅很小(0.56%~1.15%),但注入气回采率较大(36.2%~45.8%),回收注入气是该阶段的主要贡献,且所回采的注入气经处理后仍可继续注入油层提高采收率。