医学影像学专业课程模块化教学法应用的探索

2022-12-19刘宁吕晓虹孙羽张祥林

刘宁,吕晓虹,孙羽,张祥林

(锦州医科大学附属第一医院放射线科,辽宁 锦州 121000)

随着社会的进步和科技的发展,各个医疗岗位对于应用型人才的要求也逐步提高。医学影像学岗位对于各级医疗单位而言,都是不可或缺的部分[1],因此,适应医疗快速发展的医学影像专业的教育、教学方法也显得尤为重要,人才培养目标及模式的转变更是大势所趋[2-3]。人才培养,其基础及核心是专业课程体系的重新构建。只有采用更为合适的课程体系,才能使人才的培养具有“岗位胜任力”。对于医学影像专业本科生而言,掌握了各个影像设备的特点及操作规范,对于疾病的诊断及治疗发挥着积极的作用。近几年,随着教学改革的逐步深入,学生对于专业基础课程的掌握程度及实践能力的提高程度是其今后步入工作岗位的核心胜任因素[4]。本文结合以上两门课程的教学情况,将课程的教学方法进行分析并进一步合理设置。

1 对象与方法

1.1 研究对象

本课题组于2021年4—7月,选取锦州医科大学2019级医学影像学专业本科生65人,对65名学生的学期末总体评价成绩进行分析。男性37人,女性28人,年龄为19~22岁,平均年龄为(21.22±0.58)岁。随机将学生分为2组,即模块化教学方法实施组(实验组,21班)及传统教学方法组(对照组,22班)。实验组男性18人,女性15人,平均年龄(20.36±0.67)岁。对照组男性17人,女性15人,平均年龄(21.04±0.63)岁。

1.2 研究方法

模块化教学:根据影像技术专业课程内容,本课题组注意到《医学影像设备学》与《医学影像检查技术学》的部分内容相互交叉、重叠,因此,要注重有关学科的联系,避免不必要的重复。课题组将《医学影像设备学》与《医学影像检查技术学》课程按照模块化教学法,将课程内容分为X线影像学、CT影像学、MRI影像学、DSA影像学四个模块。每个模块又分为基础模块和技能模块。基础模块又分为成像原理模块、影像设备模块等;技能模块为影像检查技术模块、影像质量及诊断模块等。教学内容基于以上四个模块进行授课,将各个模块的基础知识及临床应用知识相结合。在四个模块中继续细化,根据各解剖位置的检查技术方法分为各个子模块。各个模块内容确定后,进行教学过程的设计, 每一模块均要有明确的时间安排、教学目的、重点难点、考核要求及教学过程。每块教学模块可分为理论教学模块和实践教学模块, 实践教学模块又分为虚拟软件操作模块和临床应用模块,使学生掌握的知识更系统、更牢固,临床应用中更明确。

虚拟式教学:(1)教研室已引进虚拟影像教学软件,使学生在虚拟的情境中将各模块的理论知识与实践操作相结合。通过对软件的操作,使学生更加清楚各个影像设备的工作原理、工作流程、临床用途等。模拟检查设备故障,使学生更深入了解设备的构造及零部件作用。模拟设备操作界面,使学生有更多的时间了解设备的特点及检查方法。(2)课上播放关于影像检查技术最新进展的视频和相关文献信息。将日常工作中所出现的设备故障的维修过程及各类影像设备的操作流程制作视频。制作部分影像设备公司的设备维护、安装视频。使学生在进入见习前,加深激发创意及主动性:通过虚拟影像实验及视频等方法,对学生进行思维引导,激发学生的学习主动性。根据“模块式”授课内容在课上可对学生提出完成某一章节的任务。(3)学生针对教师所布置任务进行思考及设计。例如本院利用现有设备及资源是否可以开展新的检查项目,出现设备故障的原因及是否能够自己进行处理等。学生可利用多种方式展示其设计结果或解决措施,授课教师与其他学生可以提出意见及建议。

1.3 教学效果评价

(1)其结果以形成性考核及终结性考核成绩结合的方式给出。各模块课程都有完整的考核方案,课程考核由理论教学考核和实践教学考核两部分组成,总成绩100分。理论教学考核部分占总成绩的50%,形式可以采取网络在线无纸化考试,为终结性评价;实验教学考核部分占总成绩的50%,可以采取虚拟软件操作及检查设备操作,影像设备及检查技术问题讨论等形式,这些形式的评价贯穿于课程的教学中,为形成性评价。(2)教学效果满意度调查包括教学方法可行性、能提高理解和掌握知识的能力、能提高自主学习能力、能激发学习热情、能保证专业课程有效衔接五个方面。问卷分值从没有作用、有些作用、有作用、有一定作用及很有作用,采取0~4分进行评分。

1.4 统计学分析方法

2 结果

2.1 教学考核成绩

通过对2019级医学影像学专业学生的行程性评价及终结性评价的成绩进行总结评估,学期末的总体评价成绩显示,实验组期末考试成绩为(88.97±4.05)分,对照组期末考试绩为(69.13±2.74)分,实验组学生考试成绩高于对照组,两组成绩差异具有统计学意义(P<0.05),见表1。两组成绩对比显示,将《医学影像设备学》与《医学影像检查技术学》课程按照模块化教学法进行讲授,教学效果提升。

表1 2019级医学影像学专业本科学生期末成绩比较(n=65)

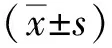

2.2 教学效果满意度调查

为进一步明确模块式教学的效果, 对学生采取无记名方式进行问卷调查,将结果进行评价。结果显示, 模块式教学的应用, 实验组学生对课程教学效果满意度较高,见表2;虚拟式教学的应用,实验组学生对课程教学效果满意度较高,见表3;实验组学生较对照组对教学效果评分较高(P<0.05),见表4。各项调查结果提示,在模块式教学方法进行授课的基础上,结合虚拟式教学,有效提高学生的学习主动性及热情,并能够保证专业课程的有效衔接,使学生更加接受此教学方式。

表2 实验组学生对模块式教学效果满意度的比较结果(n=33)

表3 实验组学生对虚拟式教学效果满意度的比较结果(n=33)

表4 两组学生对教学效果满意度的评分结果(n=65)

3 讨论

3.1 医学影像检查技术课程教学内容现状

医学影像检查技术学这门课程,是应用各种医学影像检查设备,从而对疾病进行更为精准的诊断[5]。因此,医学影像学在各级医疗机构发挥着不可替代的作用。医学影像学所涵盖的各种仪器设备及检查方法,随着科技的进步而不断发展,因此,对于从业者的“岗位胜任力”的要求至关重要[6]。目前,各个开设医学影像学专业的医学院校,都在寻求更为适合该专业学生较好掌握理论知识及实践知识的新的教学方法[7]。为此,教师在进行医学影像设备学及医学影像检查技术学课程教学的过程中,不仅要求学生牢固掌握各种医学影像设备及检查技术的基础知识,更需要提升对影像设备构造、维修及操作的能力,为以后临床工作夯实基础[8]。

传统的医学影像设备学及检查技术学的授课模式,主要是通过教师的课堂讲授,而该方式会使学生的学习方式存在较大的被动性,并且,以上课程有很多知识点晦涩难懂,不容易让学生理解并掌握[9]。在使用目前的教学方式,学生的学习主动性降低,并且医学影像设备学及检查技术学知识的基础性作用得不到充分体现,与进一步专业课程的学习不能有效衔接[10]。很多医学院校的教学模式,仍旧采取以学科教学为基准的授课方式,这种教学模式的弊端在于多个专业课程知识点的重叠,虽然这种授课方式能够反复加强学生对知识点的记忆,但对理论知识的熟练掌握效率降低,不能使专业知识有效地衔接[11]。

目前,中国开设医学影像学专业的高等医学院校逐渐增多,其中包括了普通本科院校及高职高专院校。以该专业毕业生的就业层次来说,一般是在市级以上综合性医院从事医学影像技术工作,因此,对于毕业生的“岗位胜任力”的要求更为明显,基本要达到“毕业即上岗”的目标[12]。医学影像学专业的专业课程,主要包括《医学影像设备学》《医学影像检查技术学》《医学影像诊断学》等几门主干课程。课程所包含的内容都是由X 线、CT、MRI、DSA等所横向构成;而各种影像设备、设备的操作技能和最后通过所获取的影像资料进行诊断,它们又是有着纵向关联的[13]。然而,以上课程在安排时,容易出现“脱节”现象,即部分知识点不能有效衔接,学生表示“不理解”,教师表示“讲不通”,这样的结果,势必会影响教学效果,降低学生的学习积极性。

因此,专业课程的设置及教学方法的实施,始终要以实用性医学影像人才的培养目标为根本。医学影像专业人才的培养必须同科技发展和社会需求相适应。

3.2 开展模块化教学的必要性

20世纪70年代,“模块化”的理论首次被提出。目前,关于模块化教学主要有能力模块和岗位任务胜任力模块两种。虽然,模块化教学于20世纪90年代引入中国,许多医学高校对于教学方法进行逐步改革,但模块化教学仍属于起步阶段。依据目前医学影像专业的教学重点,明确了影像技术专业技能型、应用型人才的培养目标。由于医学影像检查设备的更新速度较快, 因此,专业课程理论知识的讲授,更应该顺应时代发展,要保证教学的基础性、系统性、时代性及开拓性,不断提高医学影像专业的教学水平,同时培养学生的主动性、动手操作能力与科研思维。医学影像专业学生的教育应加快改革的步伐,医学影像专业课程的理论体系必须符合时代要求,教学中应引入新的教育理念及教学方法[14]。很多医学院校的教学模式,仍旧采取以学科教学为基准的授课方式,使学生对理论知识的掌握程度下降,专业知识不能有效地衔接。为了解决这一类问题,对应的医学院必须实行教学改革。

当前,模块化教学方式已成为课程改革的趋势。模块教学方式是促进医学院教学重要方式。在高等医学院校的教学中,针对部分医学专业课程实施模块化教学,打破部分课程的界限,使知识点相互交叉,并进一步拓展。模块化教学的实施,提高了授课教师的教学能力,有助于各学科教师间的知识融合,有利于加强授课教师的对于本专业知识理论的掌握,加强教师间相互交流协作、优势互补,使专业知识的结构进一步整合,学术能力及教学水平有更高的提升[15]。教师必须不断更新模块化教学方式,同时使医学影像专业的学生适应该教学模式;并且,按照新的课程的教学内容及方法,加强并更新教学设备及仪器;授课教师之间要进一步探究、改进授课材料。

3.3 开展模块化教学的效果

目前,医学的快速发展需要更多高素质的人才,因此,医学影像专业人才的培养必须同科技发展和社会需求相适应。解决医学影像技术传统的“三段式”教学方法,即基础、实践、见习三个阶段。课程模块化教学法在教学中能够培养学生的自主创新能力,发挥主观能动性,进一步解决了学科体系的系统性与生产实践所需知识综合性的矛盾,突破了课程之间传统的阶段性界线;加深了学生对理论知识的理解。

本研究发现,模块化教学方法的应用,能够提高规培课堂教学质量和考核成绩。对于医学影像专业本科生来说,毕业后所从事的工作,需要对专业知识和影像检查设备操作技能熟练掌握,因此,达到更好的教学质量, 是教学改革的首要任务。本次教学方法的应用,模糊化教学能够打破部分课程的界限,使知识点相互交叉;并且,在实验课堂上,应用虚拟软件观察并操作日常使用的影像检查设备,能够使学生进一步了解各种设备的组成及特点,为以后的实习及工作打下了牢固的理论及实践基础。

通过本研究结果显示,模块化教学结合虚拟软件等方式进行授课,确实能够在保障教学质量的同时进行差异化教学。在新的教学方法下,学生对激发学习热情、提高自主学习能力、保证专业课程有效衔接等方面均较传统的教学方法明显提高,由一味学习理论知识的静态培养转换为边学习边实践动态培养,在实践中不断巩固理论知识,在实践中不断培养动手能力。解决了学生学习新课程,忘记老课程的情况;课程模块化的实施,使专业课程知识相互交叉,有助于学生知识体系的构建,使课程设置更加合理[16]。

3.4 展望

医学影像学专业课程模块化教学改革以该专业学生的培养目标为出发点,有利于提高教师的专业知识理论和基本操作技能,加强教师间相互交流协作、优势互补;进一步优化知识结构,提高教学质量及学术水平[17],开辟了一条医学影像应用型人才培养的新途径。有利于基础课程及专业课程之间的重组,培养学生在实践中将理论知识脉络归纳、构建及问题解决能力,养成良好的职业习惯,为其未来的职业生涯打下良好基础,有利于实现零距离上岗。在结合虚拟式教学的基础上,有利于学生逐步运用有效的方式获取和更新专业知识,有效提高学生的学习主动性及实践能力,增加学生在岗位中的核心竞争力。实现了“二合一”复合型实用型医学影像技术人才的培养目标,完善培养的人才与社会需求的吻合度。在适应“健康中国”新形势下的医学影像学专业教学改革迈开了坚实的一步。