吉林狗尾草种群对烟嘧磺隆抗性水平和靶标抗性机理初探

2022-12-19李雯钰魏守辉黄红娟周欣欣黄兆峰

李雯钰,魏守辉,黄红娟,曹 艺,周欣欣,黄兆峰*

(1.中国农业科学院植物保护研究所,北京 100193;2.沈阳农业大学生物科学技术学院,沈阳 110886;3.农业农村部农药检定所,北京 100125)

狗尾草Setariaviridis(L.) Beauv.为禾本科狗尾草属一年生杂草,为秋熟旱作田常见的恶性杂草,分布于全国各地。狗尾草根系发达,能较快吸收土壤中的水分和养分,环境适应能力极强。当生长旺盛繁殖过多时可形成优势种群密布田间,与作物争夺水肥和光照,造成作物减产[1]。

除草剂凭借其高效、经济、省工等特点成为农田杂草防除最有力的“武器”。但由于长期使用同一种或同种作用机制的除草剂,导致抗药性杂草不断发生与发展。截至目前,全球已有266种(153种双子叶,113种单子叶)杂草的509个生物型,对71个国家的95种作物田的164种除草剂产生了抗药性[2]。其中抗乙酰乳酸合酶(acetolactate synthase,简称ALS)抑制剂的杂草占比最大,约占总量的1/3。ALS抑制类除草剂通过抑制杂草体内ALS酶的活性,阻碍支链氨基酸合成,进而杀死杂草[3]。该类除草剂具有活性高、选择性强以及低毒、低残留等优点,在全球广泛应用[4]。但由于作用位点单一,杂草易产生抗药性[5]。

杂草对除草剂的抗药性机理主要分为靶标抗性和非靶标抗性。其中,靶标基因突变和对除草剂代谢作用增强是导致杂草抗药性的主要原因[6]。研究表明,高等植物的ALS导致杂草抗药性的主要有8个氨基酸突变位点,分别为:Ala122、Pro197、Ala205、Asp376、Arg377、Trp574、Ser653和Gly654[2,7-8]。

烟嘧磺隆是日本石原产业株式会社于20世纪80年代末开发的磺酰脲类(sulfonylureas,SU)除草剂。在我国,马唐[9]和反枝苋[10]对烟嘧磺隆均产生了高水平的抗药性。近年来,有农民反映我国吉林省玉米田烟嘧磺隆对狗尾草防效下降的现象,本研究通过对不同狗尾草种群进行生物测定,明确其对烟嘧磺隆的抗性水平,并探究其对烟嘧磺隆的靶标抗性机理,旨在为制定合理有效的抗性杂草防治策略提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 供试材料

狗尾草种群:抗性狗尾草种群(R1,R2)采自吉林省白城市玉米田,烟嘧磺隆用药史>5年。敏感种群(S)采自玉米田(同抗性种群)边,无除草剂用药史。将采集的颗粒饱满的狗尾草种子自然风干后,去除种皮,室温避光保存于种子库,以备试验使用。

主要仪器:3WP-2000型喷雾塔,农业农村部南京农业机械化研究所;台式离心机Centrifuge5417R,德国Eppendorf;电泳仪,北京君意东方电泳设备有限公司JY600C;PCR仪,Bio-RAD公司;紫外凝胶成像分析仪,美国UVP。

药剂及主要试剂:40 g/L烟嘧磺隆可分散油悬浮剂,中国农业科学院植物保护研究所廊坊农药中试厂;植物基因组DNA提取试剂盒,天根生化科技(北京)有限公司;1×TaqMasterMix,北京博迈德生化科技有限公司;6×Loading Buffer、2000 DNA Marker,北京全式金生物技术有限公司。

1.2 试验方法

1.2.1狗尾草对烟嘧磺隆的敏感性测定

供试植株培养:播种之前对种子进行预处理。取不同种群狗尾草种子在800 mg/L的赤霉素溶液中浸泡12 h,以打破种子休眠。再用清水将种子冲洗干净,晾干备用。将营养土装入边长8 cm,高为9 cm的塑料方盆中,将填好的基质表面压平。从方盆底部浇透水,使土壤吸水饱和后,选取大小一致的饱满种子,均匀撒播到塑料方盆中(每盆20粒左右),覆土约0.5 cm。置于人工气候室中培养,温度为25~35℃,光照14 h/d,相对湿度为 50%~60%。待植株长到2~3叶期开始间苗至6株/盆,确保每盆保留的植株长势均匀,互不遮挡,并及时浇水、施肥。

生物测定:在狗尾草3~4叶期,以烟嘧磺隆有效剂量60 g/hm2为1倍剂量对各种群(每个种群21盆,每盆6株)进行施药,采用喷雾塔(3WPSH-500D,南京机械化研究所)喷施。S种群施药量为0,1/16,1/8,1/4,1/2,1,2倍剂量;R1和R2种群施药量为0,1,2,4,8,16,32倍剂量。喷药后继续放置人工气候室统一培养,观察各种群剂量反应情况。

施药后21 d观察各种群症状,调查记录每个种群狗尾草在喷施烟嘧磺隆后的存活株数,拍照并计算存活率。比较不同种群的存活率,评价其对烟嘧磺隆抗性水平,该试验重复2次,每个处理3盆,每盆6株。

1.2.2靶标ALS基因序列分析

从狗尾草S、R1、R2种群中各取10株进行ALS基因扩增和序列分析。待植株生长至3~4叶期时,每株剪取约100 mg的叶片组织,采用DNA提取试剂盒提取基因组DNA。参照已报道的狗尾草ALS基因序列(GenBank编号:KX652140)和扩增含所有已知抗性突变位点的引物[11],进行PCR扩增。扩增体系为25 μL(基因组DNA 1 μL,正反向引物各0.5 μL,1×PCR Mix 23 μL)。

将反应体系混匀,95℃预变性5 min;95℃变性10 s,55℃复性10 s,72℃延伸1 000 bp/min,共35个循环;最后72℃延伸5 min。待PCR反应完成后,取5 μL反应产物,进行1.0%琼脂糖凝胶电泳检测,将检测成功的PCR扩增产物送至北京博迈德生物技术有限公司进行测序,并利用Vector NTI 11.5.2软件对测序结果进行序列分析。

1.3 数据分析

用Sigmaplot 12.5软件对不同剂量烟嘧磺隆处理的狗尾草存活率进行回归分析,得到剂量-反应曲线,求出狗尾草死亡50%的除草剂剂量(ED50)。

2 结果与分析

2.1 狗尾草种群对烟嘧磺隆抗药性

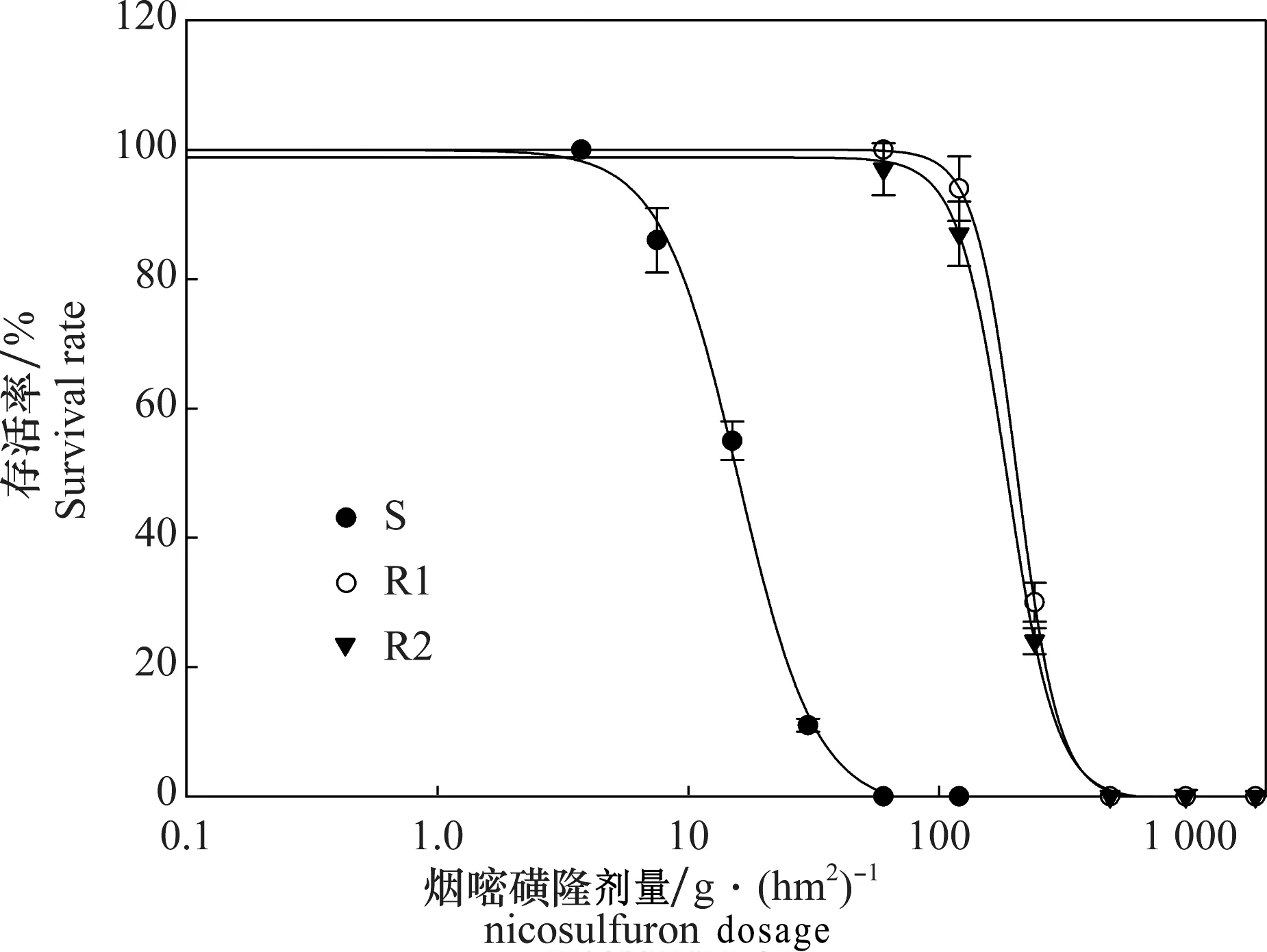

施药3 d后,S种群狗尾草开始出现药害症状,心叶颜色变淡失绿。药后10 d,狗尾草S种群地上部分受到明显抑制,与对照相比,新叶生长基本被抑制,在田间推荐剂量下,S种群出现死亡,而R1,R2种群未出现死亡现象。3周后田间推荐剂量下S种群全部枯死,其ED50值为10.8 g/hm2。R1、R2种群在8倍田间剂量下出现植株死亡现象,其ED50分别为235.4 g/hm2和258.1 g/hm2,相对于S种群的抗性倍数分别为21.8倍和23.9倍(图1,2)。

2.2 不同狗尾草种群ALS基因差异位点分析

通过对狗尾草ALS基因扩增和测序发现,相较于S种群,R1和R2两个种群均发生了ALS位点突变。其中,R1种群ALS在376位点由GAT突变为GAA,R2种群ALS在376位点由GAT突变为GAG,两个突变均导致天冬氨酸替换为谷氨酸(Asp-376-Glu)。

图1 不同狗尾草种群对烟嘧磺隆抗性水平测定(药后21 d)Fig.1 Resistance levels of different Setaria viridis populations to nicosulfuron (21DAT)

图2 不同狗尾草种群对烟嘧磺隆剂量反应曲线Fig.2 Dose-response curve for different Setaria viridis populations treated with nicosulfuron

3 结论与讨论

烟嘧磺隆在我国取得登记已有20余年,该除草剂用量低,效果好,广泛用于我国玉米田除草[12]。经过连续多年使用后,马唐Digitariasanguinalis(L.) Scop.、狗尾草、反枝苋AmaranthusretroflexusL.、藜ChenopodiumalbumL.、稗Echinochloacrus-galliL.等杂草的抗药性逐年增强[13]。本研究通过整株生物测定结果显示,采自吉林的R1和R2狗尾草种群均对烟嘧磺隆表现出了抗性,抗性倍数分别为21.8倍和23.9倍,属于高抗水平。

本试验扩增了2个抗性狗尾草种群的ALS基因序列,通过序列比对发现R1和R2种群的ALS在第376位氨基酸均发生了Asp-376-Glu突变。该突变在黑麦草LoliumperenneL.[14]、反枝苋[15]、猪殃殃GaliumspuriumL.[16]等杂草中也被发现和报道。Laplante等[11]在加拿大发现了多个对咪唑乙烟酸和烟嘧磺隆产生交互抗性的狗尾草种群,这些种群是由于靶标ALS Ser-653-Thr、Asn或Ile,和Gly-654-Asp突变导致。本研究未发现上述ALS氨基酸突变,可能与测定的狗尾草样本量较少有关。

ALS不同位点突变会产生不同的交互抗性谱。其中,Asp-376和Trp-574位点突变均可对五类ALS抑制剂表现出抗药性[2]。在本研究中发现了2个狗尾草种群ALS存在Asp-376位点突变,因此ALS抑制剂已不被推荐用来防除这些抗性狗尾草种群。在农业生产上,针对玉米田狗尾草发生区域,不能单一使用烟嘧磺隆,应推广不同作用机理的除草剂如苯唑草酮、环磺酮交替、混合使用,从而延缓和控制杂草产生抗药性并减少抗性种群的发生,同时扩大杀草谱、降低除草剂使用量或延长除草剂的使用寿命,可保障杂草的有效治理和农业的可持续发展。