梅江上游流域径流变化特征及其影响因子分析

2022-12-17杨宝林

杨宝林

(赣州市水利电力勘测设计研究院,江西 赣州 341000)

径流是由大气降雨所产生的,并经由流域的各种途径流入河川、湖泊以及海洋。径流的产生是所有自然地理因素综合影响的结果,直接影响径流的各种因素一般有天气、下垫面和人为因素。而国际气候变化和人类活动干预对流域径流演变产生的正、负面影响历来倍受重视,在不同尺度流域、不同地域及不同时期下研究结果均存在一定的差异。高敏华[1]在对西江下游流域高要段水沙规律的研究结论指出,上游水利工程的建设影响水文站的径流变化;王彦君等[2]研究提出松花江流域径流量趋势的主要影响原因是人类活动;付晓花等[3]在研究滦河流域不同阶段时提出,人类活动和降水对径流变化存在不同程度影响;叶许春等[4]认为不同时期气候因素始终对赣江流域径流变化的影响起着主导作用;黄锋华等[5]研究结论中显示,引起榕江流域径流变化的主导因子为气候变化,其贡献率占85%以上。

近年来,对赣江流域内大中尺度的流域径流变化及其影响因子方面,学者进行了大量的深入研究,由于规模较大的流域,下垫面情况更加复杂多变,可能会低估人类活动的影响,为此,本文选取赣江上游梅江上游流域为研究范围,进一步深入地研究该流域径流变化特征和影响因子,定量比较不同时期驱动因素对径流量变化的贡献率大小,以期为当地对梅江流域的水资源可持续利用和科学管理提供支撑。

1 流域简介

梅江为赣江支流,位于江西省东南部,发源于宁都县肖田乡北境黄陡山,流经宁都、石城、于都及瑞金市,至于都县白口塘汇入贡水。梅江流域范围为北纬27°10′~25°59′,东经116°40′~东经115°30′,流域总面积为7 099 km2,河长为208 km。流域呈芭蕉叶形、山丘地貌,地势由东、西、北三面向南部倾斜,流域内植被良好,主峰凌华山海拔为1 455 m。气候属亚热带季风湿润气候,气候温和、雨量充沛、光照充足,四季分明,无霜期较长,多年平均气温为18.3℃,多年平均降雨量为1 667.7 mm,雨量充沛,但年际之间、年内各月雨量分配极不均匀。本次研究区域为琴江汇合口以上梅江上游流域(3 010 km2),主要在宁都县境内。

梅江上游已建有一座大(2)型水库团结水库,坝址以上流域面积为412 km2,水库控制集水面积较小,对径流调节影响作用较小。

宁都水文站为梅江干流上游控制站,位于宁都县城,地理坐标为东经116°01′,北纬26°29′,控制集水面积为2 372 km2,1958年设立,自1959年始有水位、流量、降雨量资料,历年资料均经省水文部门审查、整编或刊印,资料可靠(见图1所示)。

图1 梅江上游流域水系及站点分布示意

2 数据来源及研究方法

2.1 数据来源

本次使用的宁都水文站1959—2019 年的实测径流数据来源于赣州市宁都县水文局。宁都水文站以上流域有肖田、东韶、东山坝、璜陂、宁都5个雨量站,采用泰森多边形法计算宁都水文站以上流域的面降雨量。

2.2 研究方法

2.2.1Manna-Kendall趋势检验法

Manna-Kendall趋势检验法是目前广泛应用的一种非参数统计检验方法。该种方法样本值自由度高,不必遵循一定分布,高水平定量化,覆盖范围较广,统计分析方法简单,更适合用于顺序变量和类型变量[6]。对于样本个数为n的时间序列,构造一秩序列:

(1)

式中ri取值如下:

(2)

秩序列Sk是第i时刻数值大于j时刻数值个数的累计数,在时间序列随机独立的假定下定义统计量:

(3)

UF1=0,E(Sk)和var(Sk)是Sk的均值和方差。

在x1,x2,…xn相互独立,且具有相同连续分布时,可由下式计算(k=2,3,…,n):

(4)

同理,可算出逆序的统计量UBk,通过UFk值可以判断曲线变化的趋势,UFk线在临界线内变化则表明变化不明显,当UFk线超过临界线时表明变化趋于显著。UFk和UBk2条曲线在临界线之间的交线所对应的时间即为变量的突变时间;但若交点发生在临界点线外或出现多个交叉点,则需根据其他检验方法进一步确认突变点[7]。

2.2.2累积距平法

累积距平法,可以通过曲线走势直观判断要素变化趋势。对样本数量为n的变量x(t),其某一时间内t的累积距平值cm可以表述为:

(5)

该分析方法的关键点在于当数值连续超过平均数后,累计距平值增加,曲线呈现上涨走势,反之则呈现下滑走势[8]。根据曲线的起伏变化,有助于确定研究因子的长期发展态势和突变点。

2.2.3双累积曲线法

双累积曲线是检验两个参数趋势变化的一致性及其变化程度的常用方法。降雨量与径流量的双累积曲线是以累积降雨量为参照变量的关系曲线,可用来分析降雨量和人类活动对河流径流量的趋势性变动所起的作用,确定出现趋势变动的年份和变动的严重程度,分辨气候变化和人类活动的作用[9-10]。

3 结果与分析

3.1 流域降雨量、径流量变化特征

1) 年内变化

梅江上游流域多年平均降雨量为1 667 mm,年内降雨分布很不均匀,入汛初期4—6月降雨量占全年降水总量的47.6%,其中6 月多年平均降雨量最大(宁都站为306.1 mm),达全年降雨量的18.35%;枯水期9月—次年3月的降雨量仅占全年总量的32.9%,而12 月多年平均降雨量最小(宁都站为43.8 mm),仅占全年降雨量的2.62%(见图2)。

图2 宁都站1959—2019年降雨量和径流量年内分布特征示意

梅江上游流域多年平均径流量为24.1亿m3,年内径流分配也不均匀,入汛初期4—6月径流量占全年径流总量的47.8%,其中又以6月最大,占全年径流量的20.0%,枯水期9月—次年3月的径流量仅占全年总量的34.3%,其中1月径流量最小,占全年径流量的3.5%。径流量与降雨量年内变化趋势基本一致。

2) 年际变化

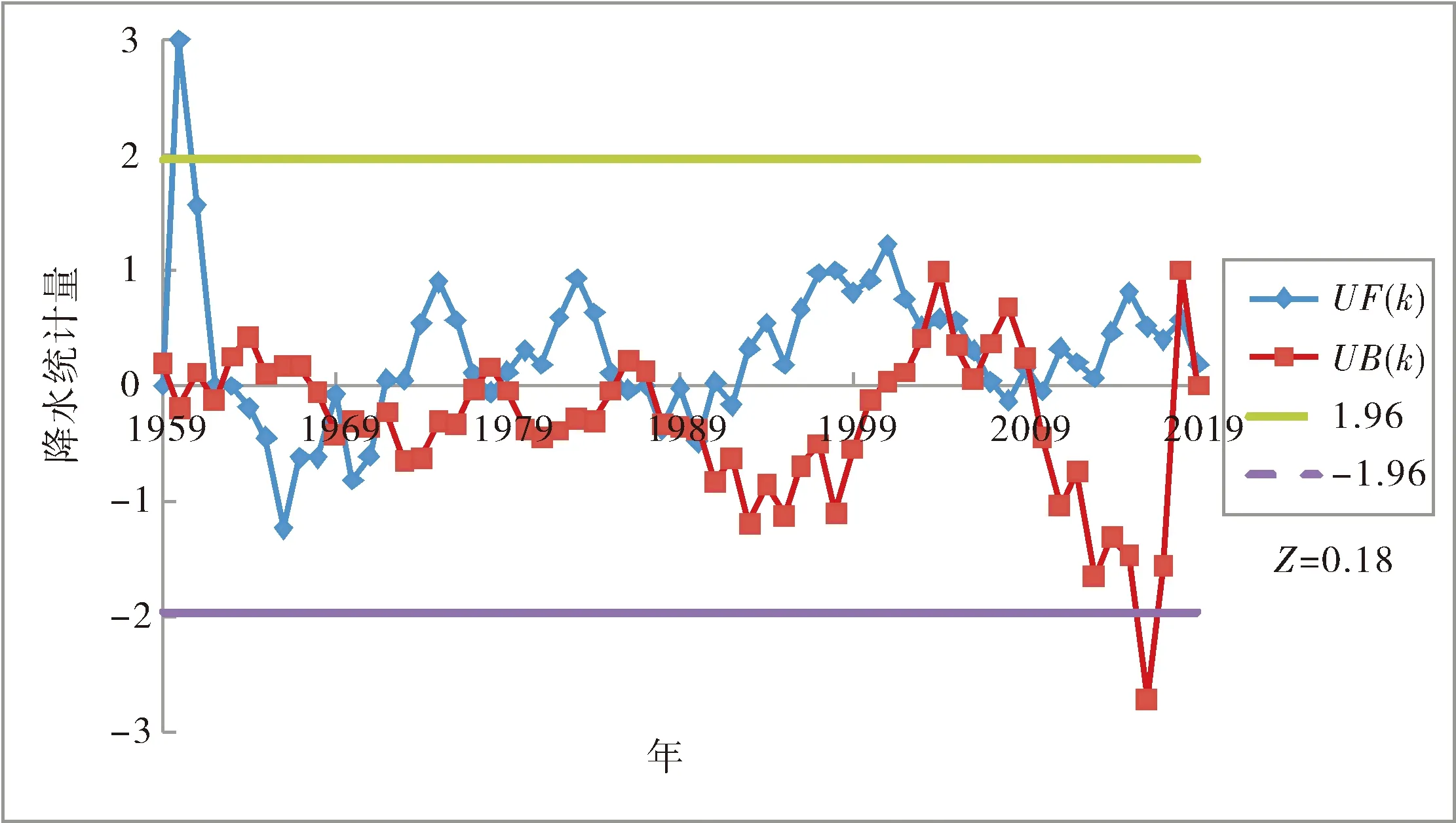

梅江上游流域1959—2019 年平均降雨量为1 667.7 mm,Cv值为0.236,变异程度中等。降雨年际间变化差异较大,年降雨量最大为2015 年的2 841.0 mm,为多年平均降雨量的1.7倍,而年降雨量最小为2003年的929.2 mm,为多年平均降雨量的55.7%,丰、枯水年年平均降雨量相差3.06倍。M-K 趋势检验的结果表明,总体上1959—2019 年流域降雨量随时间呈不显著的波动增加(Z=0.18且|Z|<1.96)趋势(见图3)。

图3 宁都站年降雨量的M-K趋势检验结果示意

流域1959—2019年平均径流量为24.1亿m3,Cv值为0.345,变异程度中等。径流的年际间变化差异也较大,年径流量最大为2016年的44.7亿m3,为多年平均径流量的1.85倍,而径流量最小的为1963年的9.26亿m3,为多年平均流量的38.4%,丰、枯水年年平均径量相差4.83倍。M-K趋势分析的结果表明,总体上1959—2019 年流域径流量随时间呈不显著的波动增加(Z=0.34且|Z|<1.96)趋势(见图4),与降雨量变化特征一致。

图4 宁都站年径流量的M-K趋势检验结果示意

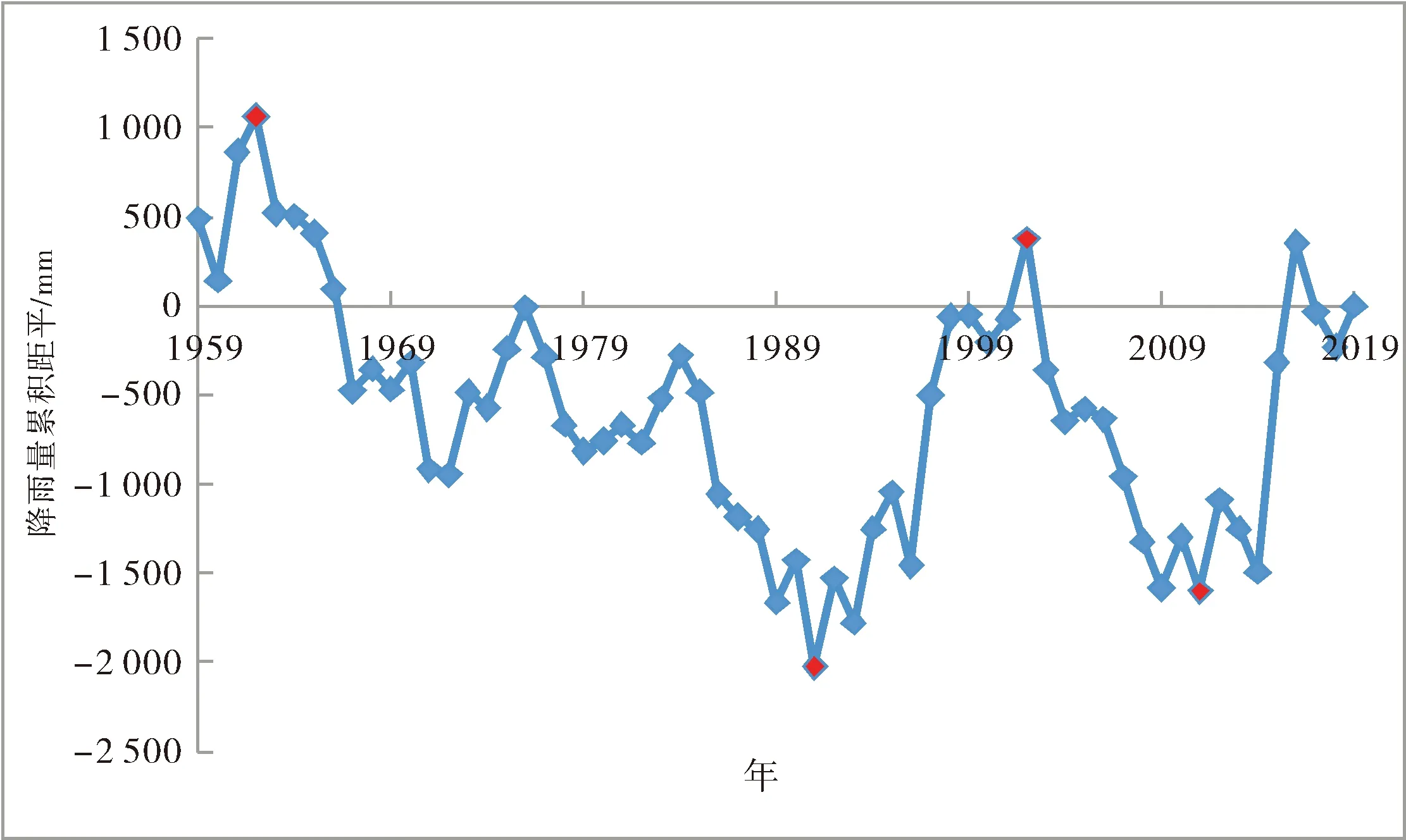

3.2 突变年份分析

综上可知,宁都站降雨量和径流量M-K趋势线均存在着多个交点,因此,本次结合累积距平法进一步判定突变点,结果表明:降雨量和径流量均在1962年、1991年、2002年和2011年4个时间节点出现了突变,其中,1959—1962年、1992—2002年和2012—2019年3个时间段降雨量和径流量的累积距平线总体呈上升态势(见图5),表明3个时间段内降雨量和径流量在累年增加;1963—1991年和2003—2011年2个时间段降雨量和径流量的累积距平线整体呈下降趋势(见图6),表明2个时间段内降雨量和径流量在累年减少。

图5 宁都站年降雨量累积距平曲线示意

图6 宁都站年径流量累积距平曲线示意

同时,梅江上游流域降雨量和径流量的累积距平值在1959—1966 年基本大于0(除1960年、1965年和1966年累积径流量小于0),表明该时段内流域的降水和径流为丰水期;而在1967—2019 年的累积距平值基本小于0(除1970年和1976年累积径流量、2002年和2016年累积降雨量、径流量大于0),表明该时段内流域的降水和径流为枯水期。根据累积距平曲线结果可知,近50 a来,梅江上游流域主要为相对枯水期。

3.3 贡献率分析

基于流域降雨量和径流量累积距平法分析的结果,降雨量和径流量均在1962年、1991年、2002年和2011年出现突变,因此,将研究区间划分为1959—1962年、1963—1991年、1992—2002年、2003—2011年和2012—2019年5个时间段,1962年以前,建国初期人类活动相对较少,径流量变化主要受到气候变化(降雨量)的影响,1959—1962年可看作基准期,1962年以后,生产建设快速发展,人类活动逐渐频繁作用到径流的形成,径流量的变化除了受到降雨量等自然因素的影响外,还叠加了人类活动的影响,因此,将后4个时间段与基准期作比较,建立流域年降雨量和年径流量的双累积曲线,分析流域径流量变化的影响因子及其贡献率[11-13]。

根据上文划分的5个时间段,各时段内累积降雨量和径流量的拟合方程和相关系数如图7 所示。结果表明,与基准期1959—1962年相比,1963—1991 年流域的年径流量减小了7.33亿m3/a,其中降水对径流量减小的贡献率占82.7%,人类活动对径流量减小的贡献率占17.3%;1992—2002 年流域年径流量增加了7.3亿m3/a,其中降水对径流量增加的贡献率占72.6%,人类活动对径流量增加的贡献率占27.4%; 2003—2011年流域的年径流量减小了9.18亿m3/a,其中降水对径流量减小的贡献率占77.8%,人类活动对径流量减小的贡献率占22.2%;2012—2019年流域的年径流量增加了7.48亿m3/a,其中降水对径流量增加的贡献率占91.33%,人类活动对径流量增加的贡献率占8.67%(见表1),4个比较期的降水对径流量变化的贡献率均占70%以上,表明梅江上游流域径流量的变化主要影响因子为降水,人类活动对径流量变化的影响一直都不明显[14],与当地社会经济发展实际相符。

图7 宁都站1959—2019年年降雨量和年径流量双累积曲线示意

表1 梅江上游流域降水和人类活动对径流量变化的贡献率分析亿m3/a

4 结论与讨论

本文根据梅江上游流域近60 a(1959—2019年)的逐年、逐月降雨量和径流量数据,采用累计距平法、线性趋势法等分析了该流域降雨量和径流量的年内、年际分布特征和变化规律,并采用双累积曲线法分析了气候变化和人类活动对径流量影响的贡献率,主要结论如下:

1) 梅江上游流域多年平均降雨量为1 667 mm、多年平均径流量为24.1亿m3,流域降水、径流在年内分布很不均匀,入汛初期4—6月降雨量和径流量约占全年总降水量和总径流量的一半。

2) 不同年际间降雨量、径流量差异较大,总体上1959—2019 年流域降雨量、径流量随时间呈不显著的波动增加趋势。

3) 降雨量和径流量均在1962年、1991年、2002年和2011年发生突变,因此,降雨和径流量变化可据此划分为5个变化阶段。在过去50 a,梅江上游流域主要为相对枯水期。

4) 以第一个变化阶段1959—1962年为基准期,在不考虑其他变化条件的影响下,与基准期相比,降雨量对梅江上游流域径流量的变化贡献较大,人类活动对径流量变化的影响则一直都不明显。

5) 本文只考虑了气候变化和人类活动对径流的影响,未考虑下垫面的变化对径流的影响,且探讨的人类活动对径流量的影响是各种人类活动作用的综合体现,若要更加细化径流变化的因素,还需做进一步的研究。