中国蒙古族传统罟罟冠形制研究

——基于法国国家图书馆藏《史集》中插图

2022-12-16朱玲敏

朱玲敏, 贺 阳

(北京服装学院 美术学院,北京 100029)

罟罟冠是一种具有鲜明蒙古族服饰特征的高耸华丽冠饰,充分显示了服用者的身份和地位,在中国传统服装发展史中较为独特,具有很高的研究价值。《史集》中的波斯细密画插图所绘蒙古贵族妇女所戴罟罟冠是当时该民族妇女钟爱的首服,流行甚广。至今,国内外学者对蒙元时期波斯细密画中的罟罟冠研究甚少,没有专著类书籍。针对《史集》插图中罟罟冠的结构形制相关问题,学术界有如下研究趋势:1) 对《史集》插图中的蒙古人形象及服饰特点进行概述,对罟罟冠略为提及或粗略描写,如车效梅等的《“丝绸之路”与13—14世纪大不里士的兴起》[1]、李琪等的《“丝绸之路”中亚区段族群文明的碰撞与交融——关于中亚细密画的历史研讨》[2]、苏力德的《论伊儿汗国时期的波斯细密画》[3];2) 对细密画中所绘罟罟冠形制和相关问题进行了概括分析,如秦述伦的《古代绘画中的蒙古人形象研究》[4]、塔娜的《蒙元时期姑姑冠及相关问题研究》[5]。由此可知,学术界对于《史集》插图中的罟罟冠形制结构相关问题的研究,呈现出简单梳理而做出综述的特点。显然,对于罟罟冠的结构形制特点及其服用场合都未能进行实质性研究。因此,要想对《史集》插图中罟罟冠的形制问题进行合理分析,得到较为科学合理的结论,必须站在客观的视角,运用对比分析的原则,采用图像和古文献互证的方法,系统地对该问题进行深入且完整的研究。笔者认为,首先,在理解《史集》的创作背景基础上,厘清法国国家图书馆藏《史集》插图中的场景分类;然后对插图中罟罟冠的形制结构特征进行系统分析研究,最终梳理出罟罟冠的形制特点。

1 罟罟冠的由来及国外文献梳理

波斯在伊尔汗国时期、帖木儿帝国时期,与中国文化交流频繁,《史集》中的波斯细密画插图多有体现。罟罟冠作为蒙古族已婚妇女身份、地位象征的典型冠帽,在蒙元时期传教士的游记中做了详细记载,为研究《史集》插图中的罟罟冠形制提供了有力的文献参考。

1.1 罟罟冠名字的由来和寓意

“罟罟”一词由阿尔泰语系中的蒙古语音译而来,多种写法各不相同,如顾姑、罟罟、故姑、固姑等。汉文古籍史料中称作罟罟冠、故姑冠或顾姑冠。《蒙古秘史》有载,罟罟冠被称为“孛黑塔”[6]。作为蒙古族妇女头饰,“罟罟”具有“育龄妇女”的隐喻意义,罟罟冠的神圣民俗寓意也源于此。罟罟冠在蒙元时期是发展变化的,根据历史文献研究可知,从蒙元早期到晚期罟罟冠越来越华丽、繁缛,彰显尊贵。由罟罟冠名字的由来可以推断,其造型与阿尔泰语系部落语言、民俗文化及服饰特点具有相关性。因此,同处阿尔泰语系部落的中亚及伊朗的民族服饰中也不乏有类似罟罟冠的出现。尤其是波斯的伊尔汗国时期和帖木儿帝国时期,典型表现在波斯细密画上。

1.2 国外文献中有关于罟罟冠的记载

最早描写罟罟冠的国外文献为西方传教士威廉·鲁布鲁克(William of Rubruk)于1256年用拉丁文写成给路易九世的出使报告,即《东方行记》[7]。该文献对蒙古汗国贵族妇女所戴罟罟冠形制、造型和服用方式进行了详细描述:“妇女们也有一种头饰,他们称之为勃哈,这是用树皮或她们能找到的任何其他相当轻的材料制成。这种头饰很大,是圆的,有两只手能围过来那样粗,有一腕尺多高,其顶端呈四方形,像一根建筑物圆柱的柱头那样。这种勃哈外面裹以贵重丝织物,里面是空的。在头饰顶端的正中或旁边插一束羽毛或细长棒,同样也有一腕尺多高;这束羽毛或细棒顶端,饰以孔雀羽毛,在它周围则全部饰以野鸭尾部的小羽毛,并饰以宝石。贵妇们在头上戴这种头饰,并把它向下牢牢地系在一个兜帽上。这种帽子的顶端有一个洞,是专作此用的。她们把头发从后面挽到头顶上,束成一种发髻,把兜帽戴在头上,把发髻塞在兜帽里面,再把头饰戴在兜帽上,然后把兜帽牢牢地系在下巴上。因此,当几位贵妇骑马同行,从远处看时,她们仿佛是头戴钢盔手持长矛的兵士;因为头饰看来像是一顶钢盔,而头饰顶上的一束羽毛或细棒则像一支长矛。”书中所描写的罟罟冠应为大蒙古国时期形制:上方下圆的冠筒顶部先插一束羽毛或细枝,然后在其上插用较长孔雀羽和较短野鸭尾羽制成的朵朵翎,以宝石装饰。下端与兜帽相连系于颌下。兜帽上的抹额、饰品及背后冠帔未有提及。抹额是用布帛、织锦等纺织品裁制成条状物后经过缝制、刺绣等制作工艺完成,围勒于女性额前的饰物。以红罗抹额中现花纹者,谓之速霞真。以金色罗拢髻,上缀大珠者,名脱木华。速霞真和脱木华均是由蒙语音译而来。

根据《东方行记》记载,蒙元时期罟罟冠和现藏于法国国家图书馆的《史集》插图中波斯细密画所绘基本吻合。除国外文献的记载之外,在塞外戍边多年,明朝后期重臣、政治家、军事家萧大亨,编纂成《北虏风俗》[8]一书,于万历二十二年(1594年)刊行。该书既是一部民俗著作,又有策论制驭之略,旨在“制虏必先知虏”,以期达到“习虏之长以制虏”的目的,其中对蒙古族妇女所戴罟罟冠场景的记载为本文分析论述提供了分类依据。

2 法国国家图书馆藏《史集》插图中的罟罟冠概述

现存法国国家图书馆藏《史集》手绘本有残缺,这一版本是帖木儿帝国时期由帖木儿汗的小儿子沙哈鲁主持完成的,绘制于1425—1430年,有113幅插图,其中15幅插图中出现服用罟罟冠的贵族妇女形象。插图运用当时所谓的历史风貌手法绘制,人物衣冠、服饰结构造型、着色都具有典型的帖木儿王朝风格,成为众多《史集》版本中最精彩的版本之一,为人们研究蒙古史及蒙古族服饰特点提供了珍贵翔实的历史资料。

2.1 法国国家图书馆藏《史集》插图中的罟罟冠结构造型特征

该版本细密画插图中,人物着装具有阿尔泰语系族群服饰特点。男子的穿着具有典型蒙古人服饰特点:男子身穿质孙服或辫线袍,外套搭护,足蹬尖头乌皮靴。可汗头戴金冠或者顶饰羽毛的钹笠帽、瓦楞帽。贵族妇女头戴典型蒙古特色罟罟冠,多穿大袖小袖口宽松长袍,足蹬尖头乌皮靴。戴罟罟冠妇女形象,在宫廷宴会、生子会饮、守丧、户外活动场景中都有出现,其中宫廷宴会场景10幅,户外活动场景1幅,生子会饮场景1幅,守丧场景3幅。不同场景下,贵妇所着罟罟冠特点大同小异。

笔者结合《北虏风俗》所载相关场景内容进行分类,就法国国家图书馆藏《史集》插图中出现的罟罟冠结构造型特征进行详细分析。

2.2 《史集》中的波斯细密画插图

波斯是伊朗的古名,也就是伊朗在欧洲的古希腊语和拉丁语的旧称译音。蒙元时期的波斯先后主要经历了伊尔汗国时期和帖木儿帝国时期。本文将对帖木儿帝国时期波斯细密画中蒙古族妇女服饰特点进行分析,进而研究首服罟罟冠的形制特点。

细密画——“Miniature”又名缮本画,是一种波斯最具代表性的典型伊斯兰绘画艺术,有着久远的历史。可以画在当时常用的羊皮纸或者象牙板和木板制成的书籍封面上,用于装饰手抄本书籍封面、扉页和插图。这种装帧艺术多以古代东方长篇巨著为本,例如《史集》《列王纪》《五卷诗》等。先由书法家手工抄写,再由细密画师配以精美插图和封面,最后装订成精致的艺术册子。《史集》[9]是合赞汗于伊斯兰教历700年(1300年9月—1301年9月)下诏,由宰相拉施特编纂的一部世界史,其中蒙古史最为详细。该书完稿后,皇室投入了极大的人力、物力、财力绘制其插图本,大约完成于1306—1314年。

3 《史集》插图宫廷宴饮场景中妇女所戴罟罟冠结构造型特征

《北虏风俗》载宫廷宴饮场景:“夷人应酬礼节,无所谓挹逊谦让之仪。其在幕中,宾坐于西北隅,主坐于东北隅。宾之从者即列于西北之下,主之从者即列于东北之下,皆跌迦箕踞,不倚不席也。”《史集》插图中所绘宫廷宴饮场景多有体现,与文献所记一致。

蒙元时期,几乎可汗的朝会和政治活动中都有后妃的身影。据《史集》插图所绘,可汗与一位皇后坐高座上,诸皇子及诸宗王坐于右侧稍低旁座上,诸后妃及公主坐于左侧旁座上。在接见外来使臣时,后妃也毫不避忌。现对法国国家图书馆藏《史集》插图中10幅宫廷宴会场景进行分析(表1),了解贵妇所着罟罟冠形制特点。

表1 宫廷宴饮场景中罟罟冠汇总Tab.1 Collection of Gu Gu crowns in the palace banquets

续表1

《史集》第126页插图局部(表1中1#)中,贵族男子皆头戴顶饰羽毛的笠帽,身穿质孙服一类窄袖袍,外套搭护,颜色不一,上饰金色胸背,足蹬尖头乌皮靴。插图中有5位戴罟罟冠贵族妇女形象,其中3位所戴罟罟冠清晰、典型。贵妇们头戴罟罟冠,身穿大袖小袖口坠地长袍,交领右衽,领缘和袖口有金色装饰边。罟罟冠通体红色,外套各色抹额。罟罟冠饰以宝石、珠络,熠熠生辉。正坐贵妇所着橘红色长袍肩部有织金花纹云肩装饰,膝部饰织金横襕,更显尊贵。贵妇们所戴罟罟冠顶饰朵朵翎,翎管上、下端均佩有圆球形羽团,上端羽团连接长翎羽。整体看来,朵朵翎较长,约为头长的2倍,冠筒较短,约为头长的2/3。冠筒上部倒梯形,下部筒形,饰以珠宝。兜帽外系抹额,颜色不一,抹额上装饰珠玉,脱木华珠饰下垂及肩。脑后兜帽下系有冠帔,长度及腰。

《史集》第162页插图局部(表1中2#)中,可汗与皇后并坐于宝座上,可汗头戴翎羽钹笠帽,身穿浅蓝色窄袖袍,外套深红色搭护,肩部饰以柿蒂窠金纹云肩,脚蹬尖头乌皮靴;皇后头戴罟罟冠,身穿橘红色金饰纹交领右衽大袖小袖口坠地长袍。另一妃嫔着绿色交领左衽长袍,领缘有红色边饰和金纹饰边。两位后妃所戴罟罟冠冠体均为红色饰以金格纹,无抹额和珠络装饰。冠筒上部呈倒梯形,下部筒形。冠顶插翎管,翎管上端连接单羽团朵朵翎,羽团颜色外黑内红,上连雉鸡翎,整个朵朵翎有2个头长,冠筒较短,约为头长的2/3。冠筒下端用浅蓝色系带系结白色十字金纹饰兜帽,脑后兜帽下系有长及肩部的红色或黄色冠帔。相较于表1中1#插图,罟罟冠的羽团变为单个,兜帽变大,冠帔变短,无抹额和脱木华装饰。

《史集》第164页插图局部(表1中3#)中,可汗戴金冠,穿橘红色窄袖袍,外套绿色搭护,肩部饰柿蒂窠金纹云肩,脚蹬乌皮尖头靴;皇后戴罟罟冠,穿红色交领右衽大袖小袖口坠地长袍,两臂有金纹团花装饰,衣领有金纹边饰。其他妃嫔服饰与主位皇后相似,颜色不同。后妃所戴罟罟冠与表1中2#相似,羽团颜色各不相同,皇后的羽团外黑内红,两位妃嫔冠顶羽团外蓝内红。兜帽黄绿色,颜色深浅稍有不同。冠帔颜色均偏蓝,颜色深浅略有不同。整体看来,朵朵翎较长,约为头长的2.5倍,冠筒约为头长的2/3。

《史集》第169页插图局部(表1中4#)中,可汗服饰与表1中3#相同,颜色、纹样有所差别。三位贵族妇女头戴罟罟冠,身穿各色交领右衽大袖小袖口坠地长袍,柿蒂窠金纹云肩装饰,衣领和袖口有饰边。贵妇所戴罟罟冠冠体均为红色,有金饰纹,用蓝色系带固定兜帽。冠筒上方下圆,冠顶连单羽团朵朵翎,羽团颜色外黑内红。整体看来,朵朵翎较长,约为头长的2倍,冠筒约为头长的2/3。兜帽或冠帔颜色有所不同,有的上饰金十字纹。

《史集》第174页插图局部(表1中5#)中,可汗服饰与表1中2#相同,颜色、纹样有所差别。皇后头戴红色罟罟冠,身穿黄色交领右衽大袖小袖口坠地长袍,衣领和袖口有饰边。皇后所戴罟罟冠无冠体,据此可推断应为燕居环境。红系带固定蓝色十字金纹饰兜帽,红色及肩冠帔饰以金色横襕。另一妃嫔所戴罟罟冠通体黄色,冠筒底部用蓝系带与兜帽连接,朵朵翎上有花朵形装饰。整体看来,朵朵翎较短,大约一倍头长,冠筒约为头长的2/3。

表1中5#妃嫔的罟罟冠与弗里尔美术馆藏莫卧儿皇帝阿克巴时代细密画《忽必烈汗和他的皇后登基》局部(图1)场景中的描述极为相似,尤其是冠顶部分。据此可推断,燕居时也可摘掉冠顶朵朵翎。

图1 《忽必烈汗和他的皇后登基》局部及罟罟冠绘制示意Fig.1 Part of Kublai Khan and His Empress Enthroned and Gu Gu crowns’ drawing diagram

《史集》第194页插图局部(表1中6#)与第174页插图局部(表1中5#)大同小异,所着服饰款式相同,颜色有别。皇后戴罟罟冠冠筒红色,饰以金纹,上插单羽团朵朵翎,外黑内红。兜帽蓝色,饰有十字金纹饰,黄系带连接,绿色及肩冠帔饰以金色横襕。另一妃嫔所戴罟罟冠冠筒红色饰以金格纹,兜帽黄色,蓝系带连接,冠筒上插单羽团朵朵翎,外黑内黄。整体看来,朵朵翎较长,约为头长的2倍,冠筒约为头长的2/3。

《史集》第203页插图局部(表1中7#)与第194页插图局部(表1中6#)大同小异。皇后所戴罟罟冠冠筒红色饰以金色花纹,上插单羽团朵朵翎。蓝色兜帽有十字金纹饰,绿系带连接,浅蓝色及肩冠帔。另一妃嫔所戴罟罟冠冠筒红色,上插单羽团朵朵翎,兜帽黄色,白系带连接,绿色及肩冠帔。整体看来,朵朵翎较短,约为头长的1.5倍,冠筒约为头长的2/3。

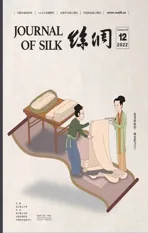

《史集》第227页插图1局部(表1中8#)与第174页插图局部(表1中3#)大同小异。皇后所戴罟罟冠冠筒红色饰以金色花纹,上插单羽团朵朵翎。兜帽绿色,紫系带连接,蓝色及肩冠帔饰有十字金纹饰。另一妃嫔所戴罟罟冠冠筒红色饰以金色花纹,冠筒上插单羽团朵朵翎,蓝色兜帽有十字金纹饰,黄系带连接,绿色及肩冠帔。整体看来,朵朵翎较长,约为头长的2倍,冠筒约为头长的2/3。

《史集》第227页插图2局部(表1中9#)与插图1局部(表1中3#)大同小异。后妃所戴罟罟冠形制相同,冠筒均为红色。皇后所戴罟罟冠冠筒饰以金色十字花纹,上插单羽团朵朵翎。兜帽蓝色饰有十字金纹,绿系带连接,橘黄色及肩冠帔。其他妃嫔所戴罟罟冠冠筒饰以金色花纹,冠筒上插单羽团朵朵翎,兜帽颜色不同,系带连接,各色冠帔及肩。整体看来,朵朵翎较长,约为头长的2倍,冠筒约为头长的2/3。

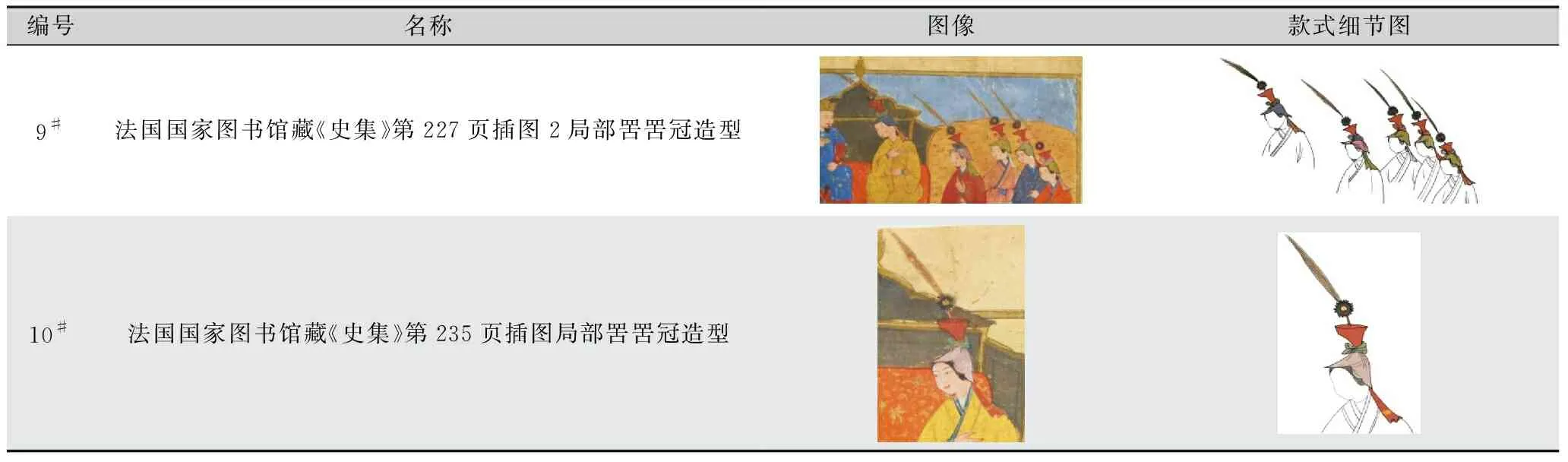

《史集》第235页插图(表1中10#)局部与第227页插图1局部(表1中8#)大同小异。皇后所戴罟罟冠冠筒红色,上插单羽团朵朵翎。兜帽浅紫色,浅绿系带连接,红色及肩冠帔饰有金色横襕。整体看来,朵朵翎较长,约为头长的2.5倍,冠筒约为头长的2/3。

观察表1诸图可知,除1#图中贵族妇女所戴罟罟冠顶饰双羽团朵朵翎外,其他罟罟冠顶均饰以单羽团朵朵翎,翎羽较长。冠筒较短且多为红色,只有6#图中1例黄色冠筒,有的装饰金色线条或十字金纹。除1#图中贵族妇女所戴罟罟冠兜帽外佩以抹额、冠帔较长外,其他罟罟冠兜帽用系带与冠筒系结,冠帔较短,设色丰富,有的饰以十字金纹或金色横襕。

通过以上图像不难看出,该版本《史集》插图中的波斯细密画所绘罟罟冠设色丰富,以红色为贵,华美瑰丽;冠顶上部插有用羽毛、树枝之类较轻饰物装饰的较长朵朵翎;冠顶呈方形,旋钮连接朵朵翎;中部冠筒呈倒梯形,上广下窄,长度基本无变化;下部冠筒底部为圆形,与兜帽相连,由系带连接,下连冠帔。除表1中1#外,《史集》插图中所绘罟罟冠与台北故宫博物院藏元代帝后半身像(图2)中皇后所戴罟罟冠形制大致相同,只是《史集》插图中所绘罟罟冠筒下多为兜帽而非抹额,并且进行了艺术加工,较为概念。根据罟罟冠的冠顶结构、冠筒长度、兜帽,以及冠帔垂肩长短等,可以断定这些贵族妇女所戴罟罟冠造型多数应为蒙元中晚期式样,与古籍文献记载基本吻合。

图2 元代帝后半身像Fig.2 Busts of empresses of the Yuan Dynasty

综上可以得出,宫廷宴饮场景中妇女所戴罟罟冠形制特点为:1) 蒙元时期宫廷宴饮场景中的蒙古贵族女性首服为各色罟罟冠,配以大袖小袖口右衽长袍,偶有左衽出现。罟罟冠装饰奢华,高长为贵,凸显贵族妇女的身份地位。2) 蒙元早期高级别宫廷宴饮场景中贵族妇女戴双羽团朵朵翎装饰的罟罟冠极为华美,冠筒、兜帽、冠帔均为红色。抹额或者速霞真齐备,脱木华豪奢,冠帔较长,以实用性为主。3) 蒙元中晚期宫廷宴饮场景中贵族妇女戴单羽团朵朵翎装饰的罟罟冠,多有金纹装饰,推测其材质应为名贵的织金锦、纳石失之类。单羽团朵朵翎较早期更长,灵动华美。燕居时可旋摘下朵朵翎,便于行动。冠筒多为红色,未见配有抹额或者速霞真。兜帽设色丰富,以红、绿、蓝、黄、白为主,与冠筒用异色系带相连。冠帔较短,以装饰性为主,设色丰富,色彩搭配绚烂。4) 蒙元中晚期宫廷宴饮场景中贵族妇女所戴罟罟冠的冠筒、兜帽、冠帔,10个场景中有7个场景中的罟罟冠有十字金纹饰出现。证明后妃们多为景教徒,当时景教是以自上而下的方式传播,影响力极大。

4 《史集》插图其他场景中妇女所戴罟罟冠结构造型特征

除去宫廷宴饮场景中蒙古贵族妇女会头戴罟罟冠外,《史集》在描绘户外、生子会饮和守丧场景的插图中(表2)对罟罟冠也有所体现。

表2 其他场景中罟罟冠汇总Tab.2 Collection of Gu Gu crowns in the other scenes

4.1 户外活动场景中妇女所戴罟罟冠结构造型特征

《史集》第174页插图局部(表2中1#)表现的是户外场景,男子服质孙服,戴钹笠帽。帐后有一贵族妇女头戴罟罟冠,身穿橘红色交领右衽大袖小袖口坠地长袍,衣领和袖口有金纹饰边。妇女所戴罟罟冠冠筒红色饰以金色格纹,上插单羽团朵朵翎(长度未知)。兜帽黄色,浅蓝色系带连接,浅蓝色及肩冠帔(长度未知)。就整体造型来看,该图与《史集》第164页插图局部(表1中3#)的罟罟冠结构形制及设色大致相同。据此可知,户外活动中贵族妇女亦头戴罟罟冠,其形制特征与宴饮场景中大致相同。

4.2 生子会饮场景中妇女所戴罟罟冠结构造型特征

《史集》第210页插图局部(表2中2#)为生子会饮场景,应为拉施德丁《史集》中所记伊尔汗国第七任君主合赞汗出生。《北虏风俗》有记载:“夷人产育男女不似我中国护持,产时即裹以皮或以毡,约三日方洗。洗毕仍裹之如前。是日椎牛置酒,召亲戚邻里会饮,名曰米喇兀。产母自初产时即饮食如常,不避风寒。即所产之孩亦不避风寒,母亦不甚怀抱儿,饥则乳,乳饱则以摇车盛之,置于帐之内或帐之外。”画面正中绘绿色十字金纹饰襁褓中的合赞汗,其乳母正袒胸哺乳,生母半侧卧。两位母亲皆戴罟罟冠,冠筒黄色,冠体短于头长。身着织金云肩大袖小袖口长袍。合赞汗母着橘红色长袍,云肩作鸾凤纹柿蒂窠。所戴罟罟冠冠顶插单羽团朵朵翎较长,约3倍头长。冠体下端由蓝色系带扎系粉色金饰纹兜帽,脑后兜帽下系结及肩浅紫色冠帔。合赞汗乳母着赤红色长袍,云肩饰满池娇纹,所戴罟罟冠朵朵翎被帷幔遮挡,冠体下端连红色十字金饰纹兜帽,兜帽下无冠帔。据此可知,蒙古贵族妇女在产子后的米喇兀会饮中依旧服用罟罟冠,除特配黄色冠筒外,服装特点与宫廷宴饮中大致相同。

4.3 守丧场景中妇女所戴罟罟冠结构造型特征

《史集》第192页插图局部(表2中3#)所绘为守丧场景,画面表现肃穆气氛。《北虏风俗》有记载:“俗无三年之丧,唯于七日内,自妻子至所部诸夷皆去其姑姑帽顶而已。七日外,复如故也。”意指蒙古族无三年守丧习俗,逝者去世七日内,妻子及所部妇女都要去掉罟罟冠筒,以示哀思。七日后,恢复正常。插图中右侧三位妇女头戴各色罟罟冠兜帽,身穿纯色交领右衽大袖小袖口坠地长袍,无花纹装饰,衣领和袖口为同色缘边。妇女只戴纯色罟罟冠兜帽,摘去了冠筒和冠帔,以示哀思。

《史集》第198页插图局部(表2中4#)所绘与第192页插图局部(表2中3#)所绘场景大致相同。右侧三位妇女头戴红色罟罟冠兜帽,衣着特点一致。

《史集》第206页插图局部(表2中5#)所绘与第192页插图局部(表2中3#)所绘场景大致相同。右侧两位妇女头戴罟罟冠兜帽及冠帔,衣着特点一致。其中有一位妇女面颊系有白色方巾遮掩哀容,使气氛更显悲凉。两位妇女所戴罟罟冠兜帽和及肩冠帔均为绿色,颜色深浅不一,冠帔上略有金色横条纹饰。

通过表1中3#~5#三幅守丧习俗插图可知,蒙古贵族妇女所穿丧服颜色与汉族差别较大。死者的妻子及所部妇女一般会衣饰朴素,所穿服装为纯色交领右衽大袖小袖口坠地长袍,服色以素色为主,无装饰纹样,衣领和袖口有同色缘边。首服一般会去掉冠筒与朵朵翎部分及所有珠络饰物,肃穆静谧。有的还会去掉冠帔,只戴纯色兜帽以表哀思之意,兜帽以素色为主,色彩不一。另有脸覆白色面纱,遮掩哀容的情况。

观察表2诸图可知,户外场景中,贵族妇女所戴罟罟冠与宫廷宴饮场景中一致,红色冠筒。生子会饮时,产妇与乳母的罟罟冠筒均为黄色,乳母或可摘掉冠帔。守丧时,妇女均摘掉冠筒与朵朵翎部分,只留兜帽,也有保留冠帔的情况,均为素色,多无纹饰,更无珠络装饰。

通过以上分析可以得出,户外、生子会饮及守丧场景中妇女所戴罟罟冠形制特点为:1) 户外场景中,贵族妇女亦服罟罟冠,形制特点与宫廷宴饮场景中无甚差别。2) 米喇兀会饮场景中,贵族妇女仍旧服用罟罟冠,冠筒多为黄色,偶有摘掉冠帔的情况。3) 守丧场景中,贵族妇女仍旧首服素色罟罟冠,摘掉冠筒及朵朵翎,有的除去冠帔,或有蒙面,以示哀思。

5 结 论

法国国家图书馆藏《史集》中波斯细密画插图所绘罟罟冠,为蒙元时期典型蒙古贵族妇女首服,象征身份、地位,也是中国少数民族服饰的典型代表。通过对图中的罟罟冠形制、装饰、审美特点等进行系统深入研究,结合古籍文献、图像加以佐证,本文得到如下结论:1) 蒙元时期蒙古贵族妇女所戴罟罟冠一般与大袖小袖口右衽长袍及尖头乌皮靴同时服用,随服用场合变化不大,设色艳丽,结构形制高耸奇丽。除燕居时为了行动方便,偶尔会旋摘掉冠筒或朵朵翎。只有在生子会饮和守丧场景中,罟罟冠的佩戴方式会有所变化。米喇兀会饮时,新生儿的母亲和乳母均佩戴黄色冠筒罟罟冠,同宴饮和户外活动中所戴红色冠筒有所差别,应与成吉思汗黄金家族的血脉传承相关。为了哺乳便利,乳母会摘掉冠帔。守丧时,贵族妇女会着设色素雅的罟罟冠,去掉兜帽以上部分和饰物,有的连同冠帔一起去掉,以表肃穆哀思之意。2) 罟罟冠造型瑰丽奢华,冠筒与头长相当,整体造型高耸、纵向拉长、顶饰翎羽、两侧垂翼、后侧垂冠帔,仿生草原地区天鹅的造型。天鹅不仅是北方游牧民族萨满教图腾,更是阿尔泰语诸多民族的始祖神。罟罟冠整体造型仿生天鹅正是对天鹅始祖神图腾崇拜地特质表现。反映出蒙古人信奉“腾格里汗”长生天,本与自然高于自然的造型理念。罟罟冠上“方”下“圆”,具有重要的民俗符号价值,上面的“方”代表男性,下面的“圆”代表女性,结婚时男方为女方戴上罟罟冠,正是男女结合的诠释。3) 罟罟冠朵朵翎部分由早期较短、双羽团变为中晚期较长、单羽团。据此变化可知,朵朵翎由早期代表萨满神树崇拜所蕴含的,满通古斯语族中的原始生殖崇拜意义转化为中晚期以装饰性为主,凸显华美的特点。罟罟冠作为贵族妇女礼服必备品,羽团以内红外黑为主,与中国传统服饰文化中重视黑、红正色的特点不谋而合,代表了贵族妇女的身份和地位。4) 罟罟冠兜帽颜色从早期以红色为主变化为中晚期异彩纷呈,装饰纹样丰富。其中十字纹饰频繁出现,证明蒙元中晚期贵族妇女中景教徒较多,表现出景教由上而下的传教特点和宗教信仰的西学东渐。同时,这与成吉思汗所推行的在保留萨满教的同时对外来宗教平等对待不无关系。5) 罟罟冠冠帔长度逐渐变短,从早期较长过肩到中晚期长可及肩,证明其遮蔽风沙、防寒保暖的实用性被弱化。为了凸显身份地位,中晚期冠帔的装饰性逐渐增强,色彩比较丰富,多饰以金纹横襕。冠体外面的装饰根据服用者身份地位有所区别,早期单一,中晚期趋于奢华,体现了在发展过程中罟罟冠地位不断提高,从原本对树木崇拜特质表现转变为对身份地位的象征。6) 罟罟冠整体以高耸的奇丽形态拉长人体线条,使人显得高大,符合美学特点。极尽奢华的装饰细节凸显了蒙元时期贵族妇女有钱、有闲的生活状态及其高贵的社会等级、身份地位,最初的象征意义则退居装饰功能之后。

《丝绸》官网下载

中国知网下载