论郑武及其《寄梦堂屈子离骚论文》

2022-12-14陈欣

陈 欣

(贵州师范学院 文学与传媒学院, 贵阳 550018)

郑武《寄梦堂屈子离骚论文》是稀见的清代楚辞学著作,目前仅见江西省吉安市图书馆有一藏本,很可能是海内孤本,一直难以寓目。直到2014年,国家图书馆出版社出版的黄灵庚主编《楚辞文献丛刊》首次收录此书并全书影印,才使得此书真正进入学人的视野。

一、郑武生平家世交游考

郑武的生平很长时间以来一直湮没无闻。黄灵庚《楚辞文献丛考》:“武,字友杜,广东东莞人。生平履历莫考。”[1]清人张其淦《东莞诗录》卷三十有郑武小传:“郑武,字友杜,号蒙庄。白沙人。康熙间附贡。著有《寄梦堂集》。瑜子。”[2]另外,苏泽东编《国朝东莞题名录》康熙朝卷二,郑武入列康熙八年(1669年)己酉“县学十五名”中:“郑武,友杜,瑜子,白沙,附贡”。可知郑武为康熙八年(1669年)县学生。而且,郑武在《寄梦堂屈子离骚论文》卷七《涉江》“露申辛夷,死林薄兮”后夹批云:“余久困锁院,每于黄昏风雨夜读之,泪辄涔涔下。”[3]129从“久困锁院”可知,郑武的科举之路并不顺遂。又,郑武在《寄梦堂屈子离骚论文》卷八《远游》“永历年而无成”句后夹批曰:“羌数实奇,因此锁院,中夜思维,有泪如泻。”[3]172久困场屋之感因“永历年而无成”。然而,郑武在县学生之后的生平履历目前无从查考。

郑武的父亲郑瑜是明末清初东莞县名人。民国《东莞县志》卷六十四人物略十一有传:“郑瑜,字楚玉,白沙人。弱冠领崇祯三年庚午乡荐,辛未联捷进士,授吉安推官,有贤声。旋摄广信府事。时楚氛蔓延,率力保护,民赖以安。内擢户部主事,历员外郎中,出知太平府,迁上江曹储道,转山东按察副使,督催直隶、江西、湖广军需,屡著劳绩,升太仆寺少卿,解组归。入国朝卒,年八十二。著有《焚余稿》。”[4]从“弱冠领崇祯三年庚午乡荐”和“年八十二”,可推知郑瑜的生年在明万历三十九年(1611年),卒年在康熙三十一年(1692年)。郑武在《寄梦堂屈子离骚论文》卷七《九章·惜往日》“愿陈情以白行兮,得罪过之不意”后夹批曰:“余自先君见背之后,忧谗畏讥,益无以自聊,读此犹有余痛也。”[3]152《寄梦堂屈子离骚论文》中《大序》创作时间是康熙三十四年(1695年),按照前面推算的郑瑜卒年在康熙三十一年(1692年),正是在“先君见背之后”。由此可知,我们推算的郑瑜生卒年应该是准确的。郑瑜于明崇祯三年(1630年)举乡荐,崇祯四年(1631年)联捷进士,曾任吉安推官、太平知府、山东按察副使等,官至太仆寺少卿。明亡后归隐乡里,顺治四年(1647年)出仕为莞邑参事。

据东莞郑瑜夫妇合葬墓(康熙四十三年所立墓碑)碑文,郑瑜有四子:长子郑桂锡,次子郑泌,三子郑武,四子郑□(此字漶灭)。据《国朝东莞题名录》,长子郑桂锡,字兎木,为顺治十年(1653年)县学生;次子郑泌(《国朝东莞题名录》卷二作“郑秘”),字业侯,为康熙八年(1669年)广州府学生。清人欧苏撰《霭楼逸志》记载了一个“借生子”[5]故事,讲的是郑瑜而立后未有子嗣,请求广信张真人为他续嗣,真人根据郑瑜八字算出他命宜男,但要到三十八岁才能得子。郑瑜表达自己弄璋情切,“欲娱亲暮景”,于是张真人表示可侨借一子,“但恐中道弃捐”。郑瑜于三十二岁果得一子郑锡桂(郑瑜夫妇合葬墓碑和《国朝东莞题名录》均作“郑桂锡”),长至年三十二卒。按此,长子郑桂锡的生年大约在崇祯十五年(1642年),顺治十年(1653)考取县学生时十二岁,这个年龄也是合理的,按年三十二推知,其卒年在康熙十二年(1673年)前后。

关于郑武的交游情况,可供查考的资料极其有限。因郑武在地方志中的痕迹很少,其诗文集《寄梦堂集》亦已佚。张其淦《东莞诗录》卷三十中录有郑武的七首诗,可根据这些诗略作查考。首先,据《己未暮春寄送郭青霞先生归江南》可知,郑武与郭青霞是“把臂”之友。郭青霞(1630-?),陕西人,“明末游击,随孙传庭与李自成战,传庭殉难,乃绝意仕途。好治《易》《参同契》,黄白之术,留寓粤之东莞,以女嫁莞人陈阿平,遂家焉”[6]130。陈阿平(1651—1721),字献孟,号云士、钵山居士,廪贡生,是屈大均的学生,少有诗名,“性高淡恬雅,以著述自娱,志操尤介”[7],晚年耽于禅,著有《钵山堂诗集》十九卷、《愚溪诗略》《钵山堂诗略》《开平县志》等,民国《东莞县志》卷六十七有传。郑武《寄梦堂屈子离骚论文》卷十《渔父》篇后夹批云:“余居钵山草堂,于夜雨梧桐时读之,有飘飘凌云之想。”[3]191钵山草堂,即陈阿平家。可见,郑武与郭青霞及女婿陈阿平关系甚笃。据《屈大均年谱》,屈大均于康熙十年(1671年)有诗《赠青霞子》。又,康熙十八年(1679年),屈大均五十岁时“与郭青霞各从东莞携家度岭,自番禺至于汉阳”[6]153。这与郑武所作《己未暮春送郭青霞先生归江南》一诗正相印证,诗题中的“己未”正是康熙十八年(1679年)。另外,郑武《己未暮春送郭青霞先生归江南》诗中有句曰:“何时重把臂,挥塵证神仙。”由此可见,郑武与郭青霞有着共同的兴趣爱好,即道教神仙信仰。郑武《古意》诗中亦有诗句“迩来服食学神仙,冀将却病且延年”。其次,张其淦《东莞诗录》卷三十还录有郑武《赠别徐苹村大司丞》一诗,可知郑武与徐倬游。徐倬(1624—1713),字方虎,号苹村,浙江德清人。康熙年间进士,官侍读。曾向康熙帝进《全唐诗录》百卷,著有《苹村类稿》。又,据《云隐寺书怀》一诗可知,郑武曾留寓江西,云隐寺在赣南崇义阳岭,诗中有句云“一日庄骚一日易,半年城郭半年乡。故园渔艇浑无恙,放棹中流读《九章》”。

关于郑武的交游,在《寄梦堂屈子离骚论文》中也能找到一些可供参考的资料。郑武在《离骚》“宁溘死以流亡兮,余不忍为此态也”句后夹批曰:“吴冠五极赏此句。余友闽南高固斋先生有诗云‘亦知从俗好,但觉处心难’,与此同慨。”[3]57吴冠五,即吴宗信,字冠五,号螺隐,安徽休宁屯溪人。为人放荡不羁,终生布衣,明末清初著名学者,工于诗,著有《履心集》四卷。高固斋,即高兆,字云客,福建侯官人。明诸生,入清后不仕,以遗民自处,与朱彝尊、陈恭尹友善,著有《固斋集》《续高士传》等。

二、《寄梦堂屈子离骚论文》的体例与评点特点

郑武《寄梦堂屈子离骚论文》卷一《大序》曰:“岁庚午长夏,泊舟菰蒲中,四窗通明,茗椀炉香,展读数翻,口齿清凉,魂魄幽冷,讽览之余,妄自评论。唐突西子,知所不免;极知疎狂,无所逃罪。然于学者文心行谊未必无小补云尔。”[3]25庚午即康熙二十九年(1690年),而《大序》的创作时间为康熙三十四年(1695年)五月五日,可见此书经历了五年时间才完成。

从此书的扉页镌“东莞郑友杜集评 离骚论文 寄梦堂藏板”来看,这部著作从体例上来说属于“集评”。“集评”是中国古代文学批评史上以汇辑诸家评点为主要外在形式,在文学评点形态中具有相对独立特征的一种评点形态与批评方式。“集评”在版式形态上借鉴文学经典注疏的“集注”体例,便于比较诸家评点,提高文本的受众影响力,辅助读者深入理解文本内涵,具有批评之批评的批评史学意义等。[8]楚辞学史上出现的集评类著作大多在明代,如陈深《批点本楚辞集评》、蒋之翘《七十二家评楚辞》、沈云翔《楚辞评林》等。现存清代的楚辞集评类著作较少,除古文选本类著作之外,在楚辞学专门著作中笔者目前仅见郑武《寄梦堂屈子离骚论文》和方人杰《楚辞读本》这两部。

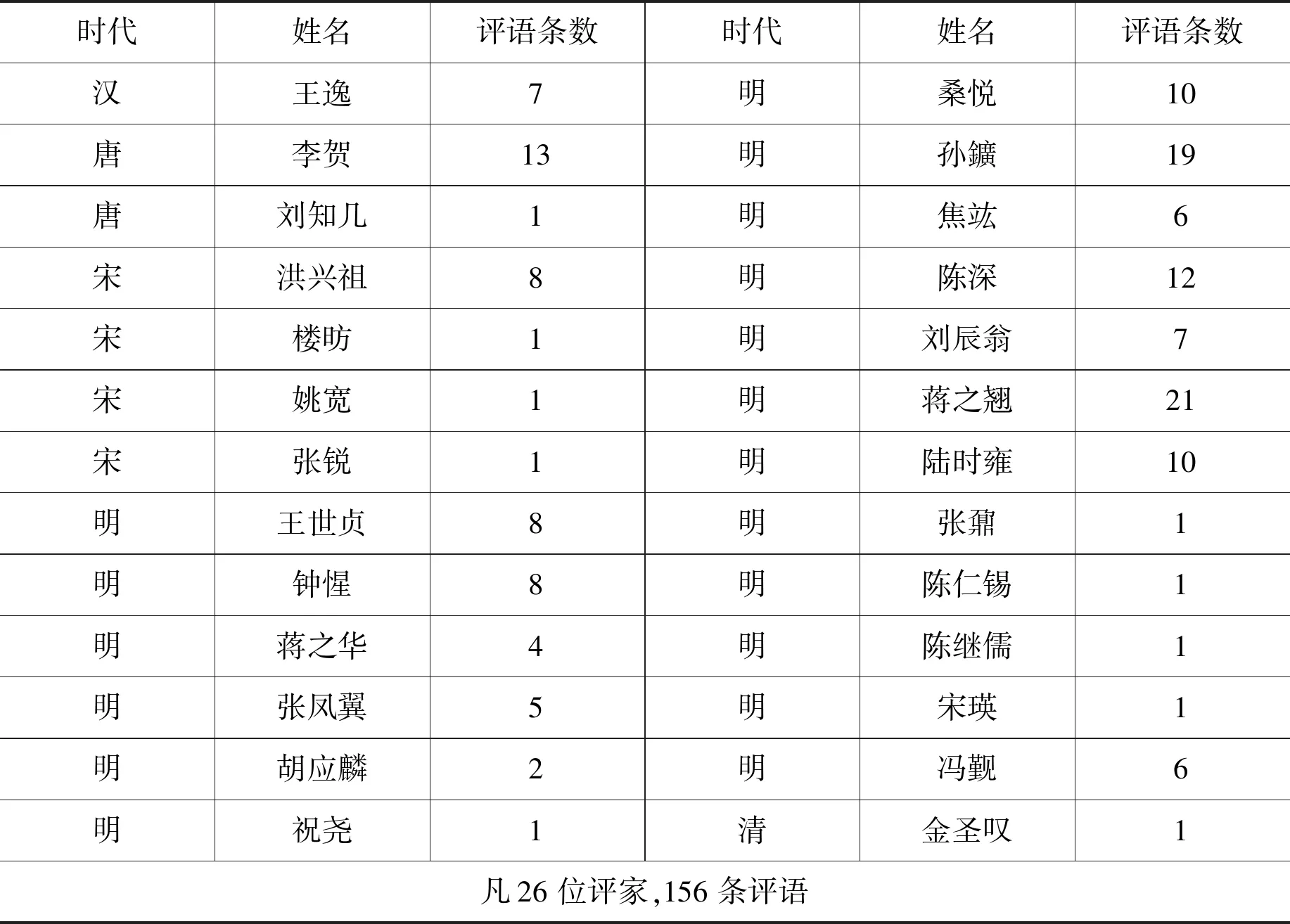

为方便考察郑武集评之评语来源,并体现其选辑倾向,现列表统计如下:

时代姓名评语条数时代姓名评语条数汉王逸7明桑悦10唐李贺13明孙鑛19唐刘知几1明焦竑6宋洪兴祖8明陈深12宋楼昉1明刘辰翁7宋姚宽1明蒋之翘21宋张锐1明陆时雍10明王世贞8明张鼐1明钟惺8明陈仁锡1明蒋之华4明陈继儒1明张凤翼5明宋瑛1明胡应麟2明冯觐6明祝尧1清金圣叹1凡26位评家,156条评语

郑武选辑前代评点家凡26位。明代以前7位,清代1位,其余18位均为明代评家。其中大部分评家均注名蒋之翘《七十二家评楚辞》,可知蒋之翘《七十二家评楚辞》当是郑武选辑的主要参考文献之一。由此观之,郑武选辑之主要倾向有二 :第一,从选辑评家的时代来看,26位中有18为明代评家,占比近70%,可见郑武重视明人的楚辞论说。第二,从选辑内容来看,郑武更重视评点性的楚辞论述,而不重视楚辞注本。除王逸、洪兴祖、陆时雍几家外,未见选辑其他楚辞注本。

郑武《寄梦堂屈子离骚论文》凡十卷,扉页镌“东莞郑友杜集评 离骚论文 寄梦堂藏板”,次“目录”,卷一《大序》,卷二《读法》,卷三《史记·屈原列传》,卷四《离骚》,卷五《九歌》,卷六《天问》,卷七《九章》,卷八《远游》,卷九《卜居》,卷十《渔父》,附录《大招》《招魂》《九辩》。实际上,郑武此书是他编选的屈原作品集,即从卷四《离骚》到卷十《渔父》,甚至还包括附录中的《大招》《招魂》《九辩》,都是屈原的作品。而郑武以第一篇《离骚》为屈原作品的总名,他是这样解释的:“夫以一篇之专名,而为一部书之总名,亦以此第一篇《离骚》者,其陈立身孝友、忠君爱国之情,溢于言表。其痛愈深,其文愈转,则此一篇之意,实该全书之义也。故约而言之,首篇《离骚》中已有《九歌》也,已有《天问》《九章》也,已有《远游》《卜居》《渔父》也,已有逸骚之《大招》《招魂》《九辩》也。”[3]12-13郑武非常看重《离骚》篇,他认为《离骚》一篇已“该全书之义”,即屈原的“立身孝友、忠君爱国之情”。而且,郑武强调:“《九歌》即首篇《离骚》之外传也,《天问》《九章》即首篇《离骚》之内传也,《远游》《卜居》《渔父》即首篇《离骚》之义疏也,逸骚《大招》《招魂》《九辩》,亦首篇《离骚》之别解也。”[3]13

关于《楚辞》的篇目问题,郑武认为:“按《汉书·艺文志》,载屈原赋二十五篇,今自《离骚》至《渔父》,已符其数,故古本《离骚》至此而止。而《招魂》等篇,概不敢入。但考太史公曰‘读《离骚》《招魂》悲其志’,则《招魂》当属原作。原之死以夏,诸弟子招之,必当从死月以立言。今《大招》曰‘青春受谢’,《招魂》曰‘献岁发春’,不及夏月,可知□非景宋作也。至《九辩》文甚似原手笔,亦非宋作。并附録于后,以质之高明。”[3]192郑武的创说应该是他把《九辩》的著作权给了屈原。郑武《寄梦堂屈子离骚论文》卷二《读法》第七条云:“逸骚三篇,《大招》《招魂》,旧序、《史记》俱云原作,今为黄坤五先生本所收,想世无异说。独《九辩》一篇,为余创议,恐世人惊疑,不得不详其故。据《离骚》云‘启九辨与九歌兮’,《天问》亦云‘九辩九歌’,今《九歌》已为原作无疑,则《九辩》亦为原作,可不辩而明。况《九辩》余、我,皆屈原之自余我也。朱晦翁以为宋玉作,故注云:余我,宋玉代屈原余我也,方说得去。如此注解,殊费周折,不若作屈原作,则余我不烦辞而解,何至骑驴觅驴耶?”[3]30-31郑武主要提出了两个方面的原因:一是根据《离骚》和《天问》原文中有《九辩》《九歌》,而《九歌》已确定是屈原作品,则《九辩》亦应是屈原自作。二是根据《九辩》中的第一人称代词“余”“我”,如作宋玉代屈原自称,则“殊费周折”。

郑武《寄梦堂屈子离骚论文》从卷四《离骚》到卷十《渔父》的体例基本相同,即卷首有题下评,篇内有眉批、夹批,篇末有总评。如卷四《离骚》题下首先有四条评语:第一条是自评,主要阐述《离骚》俗本有“经”字乃后人所加,应削去之意。第二条引用李贺评语。第三条引用冯觐评语。第四条引用王逸《离骚序》,并在结尾处夹批曰:“读骚且未观文词,只观其题引,便不觉百端交集,苟未免有情,亦复谁能遣此。序引悲凉,能于琐处传神。”[3]51《离骚》正文大体每二句或每四句后有小字双行的夹批和眉批,夹批中亦时有引用李贺、陈深等评语。篇末有总评,首先是“怨而不怒”四字评语,然后引用焦竑、陈深等评语,最后自评曰:“《离骚》不厌百回读,方知其妙。汉宣叹其深合经术,良有以也。”[3]73卷十中的附录即《大招》《招魂》《九辩》三篇,体例有所不同,仅有题下评和眉批,没有夹批和篇末总评。题下评主要涉及目次,眉批主要标明章法、句法和字法,正文中只有句读和圈点符号。

该书中的眉批内容丰富,有的直接点明“章法”“句法”“字法”“奇句”“秀句”,有的简要标出风格,如“健举”“峭拔”“秀泽”“凄婉”“高爽”“清旷”“悲壮”“妍秀”“凄凉”等;有的直接引用诗句,如卷四《离骚》“济沅湘以南征兮”句眉批曰“亲朋尽一哭,鞍马去孤城”,直接引用杜甫五律《送远》之诗句。“夹批”主要用来谈文论艺,如《离骚》“高余冠之岌岌兮,长余佩之陆离”后夹批曰“数语更俊亮雅洁”,“芳与泽其杂糅兮,唯昭质其犹未亏”后夹批曰“顿挫有神”。

三、郑武的楚辞观与方法论

(一)“体兼诗文”:风雅之再变,诗文之总持

郑武从推源溯流角度指出《楚辞》是“风雅之再变”,同时作为艺术源头之一对唐诗尤其是“李杜元白诸诗”具有深远影响。郑武《寄梦堂屈子离骚论文》卷一《大序》云:“今《离骚》为风雅之再变,盖亦《诗》之支流余裔。李杜元白诸诗,莫不祖之。而其纵横驰骋,转转不穷,则又进乎文矣。况贾谊《过秦论》,实自《骚》来。眉山之文,虽原本于庄,而其篇法复而不复,亦非与骚无会者也。若然,则是《离骚》一书,真为诗文之总持。而题之曰‘论文’者,以文可以该诗,犹阳得以兼阴,理固然也。”[3]21-22“风雅之再变”这个观点不算新鲜,但“诗文之总持”这个评价是较为新颖的。

首先,风雅之变。郑武认为《楚辞》对《诗经》既有继承又有发展。具体来说,既有写法上的继承和发展,又有思想上怨而不怒、忠厚之至的诗教传承。郑武在《离骚》“帝高阳之苗裔兮,朕皇考曰伯庸”句后评曰:“起得正大,从《清庙》《生民》诸诗摹出,妙。”[3]51郑武指出《离骚》开篇自叙,是仿效《诗经》中“颂之始”的《周颂·清庙》和《大雅·生民》的写法,从追述祖先的功德写起,故而郑武评曰“起得正大”,眉批评曰“一起堂皇奇文大文”。又如,郑武在《九章·思美人》“思美人兮”后夹批曰:“从毛诗‘云谁之思,西方美人’变化而出。”[3]143“云谁之思,西方美人”出自《邶风·简兮》。郑武从《思美人》篇的命意构思联系到了《楚辞》对《诗经》的承传与发展。

其次,唐诗之祖。郑武认为唐诗对《楚辞》的继承,既有题材内容方面的,又有命意构思方面的。例如郑武在《九歌·大司命》“结桂枝兮延竚,羌愈思兮愁人”句后评曰:“唐人闺怨之祖。”眉端评曰:“二愁人字接连而下,唐诗多祖此。”[3]87而且,郑武在《寄梦堂屈子离骚论文》中大量引用唐诗,尤其是引用李杜诗歌来品评屈原作品。郑武在《九章·惜往日》“蔽晦君之聪明兮”后夹批曰:“总是浮云能蔽日,长安不见使人愁。”直接引用李白《登金陵凤凰台》诗句。又,郑武在《九歌·河伯》“波滔滔兮来迎,鱼鳞鳞兮媵予”句后评曰:“杜子美诗云‘岸花飞送客,樯燕语留人’,亦是此意也。”[3]92郑武用杜甫《发潭州》中的句子与屈原《九歌》诗句相类比。郑武在《九章·思美人》“吾将荡志而愉乐兮”句后评曰:“李杜歌行,往往得此意。”[3]145又,郑武在《九章·惜往日》“卒沉身而绝名兮”句后直接引用杜甫《梦李白》其二中的“千秋万岁名,寂寞身后事”来阐释他对屈原在《惜往日》中所表达的“沉身”“绝名”的理解。再如,郑武在《卜居》“屈原曰:吾宁悃悃款款,朴以忠乎,将送往劳来,斯无穷乎”眉批曰:“杜诗云:胡为来幕府,只合在舟中。”[3]184二句出自杜甫《遣闷奉呈严公二十韵》。

其三,文赋之祖。郑武在《九歌·少司命》“满堂兮美人,忽独与余兮目成”句后评云:“《神女》《登徒》妙处,皆本此二句来。”[3]88郑武在构思命意方面指出屈原《九歌》对宋玉《神女赋》《登徒子好色赋》的影响。郑武在《九歌·国殇》篇后评曰:“此篇叙殇鬼交兵挫北之迹甚奇,而词亦凄楚,固知唐人弔古战场文,为有所本也。”[3]95郑武在《九歌·礼魂》“春兰兮秋菊,长无绝兮终古”句后评曰:“江文通‘春草莫兮秋风惊’数语,从此脱去,而反其意,亦自凄绝。”[3]96江淹《恨赋》中有“春草暮兮秋风惊,秋风罢兮春草生”之句。郑武在《远游》“下峥嵘而无地兮,上寥廓而无天”后夹批曰:“长卿作《大人赋》,宏放高妙,读者有凌云之意,然其语多出此。”[3]179郑武指出司马相如《大人赋》中的用语多来自《远游》篇,这一点已成为学界共识。郑武在《橘颂》篇中夹批曰:“此篇另作一种悄削笔法,应是屈子小品,然其幽异处,真足奇绝一世矣。”接着在“秉德无私,参天地兮”后夹批云:“小品中,忽作正大语,妙绝。”[3]155郑武注意到了《橘颂》篇与其他篇在笔法上的不同,并归之为小品文。

最后,庄骚合璧。郑武著有《庄子论文》三十六卷,道光《广东通志》和民国《东莞县志》均载,然而此书至今未见,或已佚。郑武在《天问》“大鸟何鸣,夫焉丧厥体”后评曰:“荒唐恣肆,大类庄子,韩昌黎动称庄屈,不虚也。”[3]106郑武在《卜居》“宁诛锄草茅以力耕乎,将游大人以成名乎?宁正言不讳以危身乎,将从俗富贵以偷生乎?宁超然高举以保真乎,将哫訾栗斯,喔咿儒儿,以事妇人乎?”一段后,评曰:“文势盘旋跳掷,如绛云在霄,神龙戏海。此等笔法,真堪与《庄子﹒至乐》篇并驱争先,世称庄骚合璧,不虚也。”[3]184郑武用了“绛云在霄”和“神龙戏海”两个象喻,从文势、笔法的角度指出庄骚的共通之处。又,郑武在《远游》题下评曰:“此篇笔阵放荡,文致奇肆,几几乎与庄生为一,如泛溟渤,天风海涛,收帆不住,真天下之奇观也。”[3]167

郑武在《寄梦堂屈子离骚论文》卷一《大序》中说:“夫以一体而兼诗文,岂惟《离骚》有然,即如近代八股文章,岂非经生之小言,而体制亦兼诗文,故其排偶,则诗体也;其纵横变化,则又文体也。故八股而予以文章之名,诚重之也。是以奇才异能之士,出其锦心绣口之才,作为八股文章,雄奇宕逸,香艳幽峭,与《离骚》争光于千载之上。”[3]23郑武对八股文之评价非常之高,称八股体制兼诗文。他甚至认为八股文与《离骚》共“争光于千载之上”,这在楚辞学史上是绝高且绝无仅有的评价。

(二)以时文法解《楚辞》的阐释倾向

乾嘉时期,朴学盛行,晚明以来评点之学受到轻视,《楚辞》的文学评点受到阻碍,步伐开始放缓。然而,八股取士的科举制度,又为评点之学的存在提供了深厚的土壤。因此,受明代复古文风和评点之学的惯性影响,再加上评点与时文的密切关系,清代一些楚辞学者以超越时代思潮的独立个性继而为之,如林云铭、吴世尚、郑武、朱冀、鲁笔、林仲懿、董国英等,进而把时文法引入《楚辞》评点之中,使之朝着更精细化的方向发展。随着文学观念和文学意识的不断加强,清代楚辞学者一方面在理论上剖析《楚辞》作品精严的结构及其间起承转合的内在联系,一方面在评点实践中大量归纳“文法”,包括鞭辟入里地指出字法、句法、章法和笔法等,以此对读者作阅读之提示,从而达到嘉惠初学的目的。

郑武在《寄梦堂屈子离骚论文》中非常重视行文中字法、句法、章法和笔法等方面的分析,尤其特别喜欢分析《楚辞》各篇、章、段、句的笔法。郑武在《九章》题下评曰:“文章之奇,不难于千篇一律,而难于一篇百变也。自庄骚史汉,以及唐宋八家,无不皆然。降而至于制艺一道,亦莫不然。如艾东乡甲子乡墨,书义三篇,作三样笔法。首篇君子坦荡荡,则用庄苏之笔;次篇庸义,则用郑孔注疏笔;三篇孟义,则用班范体。亦如《九歌》则用香艳笔,《天问》则用古奥笔,《九章》则用踈奇笔,篇篇各变,无一笔相似也。”[3]115-116艾东乡,即艾南英(1583—1646),字干子,号天佣子,江西抚州府临川东乡人,明末散文家、文学评论家。

值得注意的是,郑武对于这些笔法的分析大多借鉴古文家、小说家常用的带有技术特色的文法批评,试图通过带有技术特色的文法剖析,来呈现《楚辞》行文的变化规律和艺术特色。例如“加一倍”笔法。郑武在《九章·哀郢》“民离散而相失兮,方仲春而东迁”句后评曰:“迁已苦矣,况仲春而迁,其苦可名状邪。此谓之加一倍笔法。”[3]129朱冀《离骚辩》在“路不周以左转兮,指西海以为期”两句后按云:“一路来总是要形容得极燥脾极如意,皆所以反衬后文极悲凉。此文章家用加一倍法,使读者至此心旷神怡,手舞足蹈,忽然耳目改观,斯为极奇极肆之笔。”[9]662又,朱冀曰:“盖其所以用加一倍法者,言外正见得我行,纵使如是之华美煊赫,纵使如是之快心适意,而系念故乡,睠怀宗社,终不忍一日舍此而去。”[9]664可见,郑武和朱冀所云“加一倍法”主要是指通过夸张渲染以及对比反衬的用笔之法,述其情志,强化其艺术效果。又如“摹神追影笔法”,郑武在《九章·悲回风》“寤从容以周流兮”句后夹批曰:“忽又自解,真是摹神追影之笔。”在“聊逍遥以自恃”后夹批曰:“忽又快活,然其快活处,正其愁苦处,用笔至此,可称摹神追影。”[3]158再如“翩翻不定笔法”,郑武在《卜居》“宁与骐骥亢轭乎,将随驽马之迹乎。宁与黄鹄比翼乎,将与鸡鹜争食乎”后评云:“以上一段,作翩翻不定笔法,妙绝千古。”[3]185

(三)从直觉感悟到借题发挥

毛庆先生认为,在明清之际楚辞研究出现了一种新方法——直觉感悟法。“清代楚辞研究中,至少有十人以上在其楚辞著作中明确主张和具体实践了这一方法”[10]。从《寄梦堂屈子离骚论文》一书来看,郑武的楚辞研究是明显运用了“直觉感悟法”。那么,如何进入直觉,如何得到感悟,毛庆先生通过分析认为采用这一方法的前提条件有三。

第一,“虚静”。这不仅包括研究者内心的虚静,还包括环境的空明静谧。郑武在《寄梦堂屈子离骚论文》之《大序》中曰:“岁庚午长夏,泊舟菰蒲中,四牕通明,茗椀炉香,展读数翻,口齿清凉,魂魄幽冷,讽览之余,妄自评论。唐突西子,知所不免;极知疎狂,无所逃罪。然于学者文心行谊未必无小补云尔。”[3]25郑武于四窗通明的泊舟中焚香品茗,这就是通过静谧环境的刻意营造,以达到内心虚静的状态。

第二,涵咏玩味。这其实是一种传统的读诗解诗方法,就是通过反复吟咏,在字句和音韵的反复赏读中体会诗歌的意味。郑武《大序》中所说的“展读数翻”,即通过反覆涵咏文学语言之妙味,体悟诗歌的意境。

第三,沉思默想。该书卷二《读屈子离骚论文法》中第三条云:“读骚不可玩其音声,而遗其意义。盖骚以音声胜,而其意味深长,最宜潜玩,非好学深思、心知其故者,不能读也。”[3]28因楚辞作品“意味深长”、义理精微,郑武指导读者要运用深思“潜玩”、深思探究的方法来阅读。由此,郑武自述其直觉感悟的过程,完整呈现了“直觉感悟法”的“三步走”。

在直觉感悟法的基础上,郑武的楚辞论说还有借题发挥的倾向。在郑武《寄梦堂屈子离骚论文》的夹批中,“千古同调”“万古同叹”“古今同慨”“同声一哭”之类的评语俯仰皆是。郑武在《离骚》“曰黄昏以为期兮,羌中道而改路”句后夹批曰:“予读《骚》至‘黄昏’二语,未尝不垂涕也。本是同调,得无相怜。”[3]54这种研究从动因上来说,早已不是停留在作品文本的层面,而是上升到精神理念的高度。这种研究对于文学作品来说,比之“知人论世”无疑更加具有情感的感召。如此便能达到一种超乎常人体会的、近乎身临其境的艺术境界,以此感触屈原创作时的情状和心理,这种体会无疑是更加深邃的。运用直觉感悟法的楚辞学者,对屈原的旷世同情往往比一般的注者更为深切,他们对《楚辞》创作心理的研究往往更加深刻,更能够发掘出楚辞的微言大义,应该引起足够的重视。

四、余论:融汇画论品评《楚辞》

郑武在《寄梦堂屈子离骚论文》中还大量融汇画论来品评《楚辞》诗句。郑武在《九章·思美人》眉批中云:“悬宰论画云:小树最要淋漓,简枝繁影,欲如文君之眉与黛。观此可悟《楚词·九章》诸篇。”[3]138悬宰,即明代著名书画家董其昌(1555—1636),其《画禅室随笔》卷二云:“盖小树最要淋漓约略,简于枝柯而繁于形影,欲如文君之眉,与黛色相参合,则是高手。”[11]又,郑武评《离骚》“皇天无私阿兮,览民德焉错辅”曰:“句法之妙,如李营丘画树,千曲万曲,无复直笔也。”[3]61按:李营丘,即五代宋初画家李成。如评《怀沙》“日昧昧其将暮”句曰:“董北苑《落照图》,逊其孤峭。”[3]141按:董北苑,即五代南唐画家董源,郑武以其画作与《楚辞》诗句作风格上的比较,以此点明《怀沙》风格的“孤峭”。如评《涉江》“乘舲船余上沅兮,齐吴榜以击汰”二句云:“文章之妙,如在扁舟看程孟阳吟诗作画也。”[3]126按:程孟阳,即明代书画家程嘉燧。又如,郑武评《湘君》“望涔阳兮极浦”句曰“马麟《秋水烟平图》”[3]82,评“桂棹兮兰枻,斲冰兮积雪”曰“赵文敏《江天暮雪图》”[3]82,均是直接以前代画家马麟和赵孟頫之画作来品评《楚辞》诗句。可见,郑武本人对历史上著名画家的画作非常熟悉,其鉴赏画作亦有较高水平。