基于POI数据的广州市儿童商业活动空间的演变特征及形成机制

2022-12-10肖润琦

陈 淳, 肖润琦, 林 玮

(华南师范大学地理科学学院/文化产业与文化地理研究中心/粤港澳大湾区村镇可持续发展研究中心, 广州 510631)

儿童是人类的未来,儿童发展是国家经济社会发展与文明进步的重要组成部分,关注儿童群体成长就是关注国家和民族的未来。第七次全国人口普查数据显示,0~14岁的人口高达2.533 8亿人,占比为17.95%,与第六次全国人口普查相比,人口比重上升了1.35%[1],可见在生育政策的积极调整下,我国少儿的人口比重已经逐步回升。近20年来,社会、文化和经济环境的变化推动“儿童”群体成为国内新兴的研究话题,新文化地理学和新童年社会学如火如荼地发展,促使国内人文地理学者陆续将眼光从成人转移到儿童身上,从空间的视角探讨儿童问题[2]。

活动空间塑造了儿童的身份并影响儿童的行为,对儿童具有决定性作用。在已有的研究中,儿童活动空间是指能满足儿童行走、玩耍、学习和休息等需求的常规场所,强调可以为儿童提供自由活动的空间,关注的是儿童与环境之间的相互作用[3]。西方学者较多关注儿童的日常公共空间[4]、学校和家[5-6]、邻里社区[7]。研究表明,随着公共空间意义的改变以及成人对公共空间的危险想象升级,促使西方社会的儿童,尤其是中产阶级儿童逐渐从公共领域转移到私人领域空间[8];广阔的“外界”被看作危险的地方,儿童只能在成人陪护下涉足[9];城市儿童在使用户外活动空间上比上一代受到更多的限制[10];中产阶级家庭孩子的生活被管控和安排,家长带着目的性塑造孩子们的生活,他们需要参加许多付费的活动:文化学习、体育训练和艺术培训等等,以确保在这个多变的社会中取得成功,儿童逐渐从街头消失,活动空间趋向商业化[11],消费型儿童游戏空间逐渐成为商业综合体业态的重要组成部分[12]。城市中儿童多元活动空间的打造成为大家关注的问题,主要体现为对儿童活动空间友好性的讨论热度不断提升,如:丁宇[13]从城市空间政策层面指出“儿童空间弱势”问题,呼吁尽快开展儿童空间权益的讨论;国家发展和改革委员会在2021年推出《关于推进儿童友好城市建设的指导意见》[14],意见中指出要推进成长空间友好,提升城市空间品质和服务效能。在广东省内,深圳、广州市率先提出创建儿童友好城市的口号,并在政策和实践方面都取得了一定的进展,政府在其间扮演了重要的角色,为儿童公共文化教育的设施建设大力提供支持[15]。但在理论层面,学者更多的是关注城市中的儿童休憩空间[16-17]、社区尺度的儿童玩耍空间[18]以及以学校为主的教育空间[19],较少关注儿童商业活动空间及其在城市尺度的分布。

在本文中,儿童商业活动空间指的是需付费才可使用的儿童活动空间。儿童商业活动空间在儿童日常生活中的影响越来越大,利用大数据探讨儿童商业活动空间的空间分布及其成因有助于更好地理解儿童日常生活空间需求。大数据具有实时、快速和高效的特点,POI(Point of Interest)数据是大数据中重要的空间信息资源数据,包括了名称、经纬度和类别等信息[20],表示了城市中各实体在空间上的位置。近年来,在信息技术的支撑下,大数据利用空间技术或地学技术对POI数据予以捕捉,并将其作为人文-经济地理学的数据[21]。本文以广州市为研究案例地,利用高德地图上的POI数据对儿童商业活动空间进行统计和分类,并从儿童商业活动空间布局的动态变化入手,探索儿童商业活动空间的分布模式、特征和形成机制,以期在“儿童友好”逐渐成为城市建设重要理念的背景下,助力改善城市空间规划,促进城市从儿童友好视角塑造社会环境和物质环境,保障儿童权益的最大化,从学理上丰富儿童商业活动空间及儿童地理学的相关研究。

1 研究区概况与研究方法

1.1 研究区概况与数据来源

广州市是华南地区最繁荣发达的商业城市之一,本文选取广州市辖11个区为研究区域,包括了位于城市中部的越秀、海珠、荔湾、天河、白云、黄埔区,位于东部的增城区,北部的花都区和从化区,南部的番禺区和南沙区,其中增城、花都、从化、番禺、南沙区为2000年撤市设区后新增辖区。广东统计年鉴2021:第七次全国人口普查主要年龄段的人口数[22]显示:截至2020年底,广州市常住人口约1 867.66万人,其中约259.02万人为15岁以下儿童(约占13.87%)。随着2016年“全面二孩”的政策及2021年“三孩政策”的实施,预计广州市儿童人口数量将有进一步的增长。

POI数据作为有代表性的空间点状数据,具有覆盖面广、数据量大且精确性强的特点,受到了研究者的青睐[20]。POI点的分布特征有利于进一步判断广州市儿童商业活动空间的分布模式及发展趋势,本文选用了高德地图上的POI数据作为分析的基础:首先,在高德开放平台调用Web服务API方式获取2015、2020年的广州市POI点的全数据,经筛选后留下共计23 272个POI点。其次,参考LIU等[23]对儿童商业活动空间的分类方式,结合研究对象对POI点做进一步的分类,将儿童商业活动空间具体分为辅导类儿童活动空间、艺术类儿童活动空间、运动类儿童活动空间、游乐类儿童活动空间、早教类儿童活动空间和特殊教育类儿童活动空间(表1),下文将这6类儿童商业活动空间分别简称为辅导类空间、艺术类空间、运动类空间、游乐类空间、早教类空间和特殊教育类空间。

表1 广州市儿童商业活动空间分类及数据筛选关键词Table 1 The key words for data screening of commercial activity spaces for children in Guangzhou

在分类的基础上,通过关键词的方式对不同类别的空间进行筛选,最后得到每一类儿童商业活动空间的数据。由结果(表2)可知:(1)2015、2020年的广州市儿童商业活动空间分别为7 092、16 180个,5年期间数量增长了128%。(2)辅导类空间在2015、2020年的占比均最高,其次是艺术类空间,这2类儿童商业活动空间占比之和在2020年已经超过85%;占比最少的是特殊教育类活动空间。(3)2015年排名第5的早教类空间在2020年排名第3,数量大幅提升(增加了294%)。

表2 广州市儿童商业活动空间分类数据(2015、2020年)Table 2 The data of classification of commercial activity places for children in Guangzhou in 2015 and 2020

1.2 研究方法

核密度估计方法可用于计算要素在其邻域范围的密度,即用来反映要素在空间上的相对集中程度[24]。核密度函数的表达形式如下:

其中:f(s)为s处的核密度计算函数,h为距离衰减阈值(带宽),n为与位置s处的距离小于或等于h的POI点数,k为空间权重函数,ci为落在以s为圆心、h为半径的圆形范围内的第i个空间点的位置。若h越大,则密度曲线越平滑,密度结构会被掩盖,从而产生较大偏差;若h越小,则密度曲线和样本的拟合程度越好。因此,在实际研究中,会根据具体情况对h进行调整。运用该方法,本文分析了广州市儿童商业活动空间的演变,对比了2015年和2020年全市的儿童商业活动空间分布格局以及儿童商业活动空间各功能分类的分布格局。

2 广州市儿童商业活动空间的分布和演变特征

2.1 广州市儿童商业活动空间的总体格局

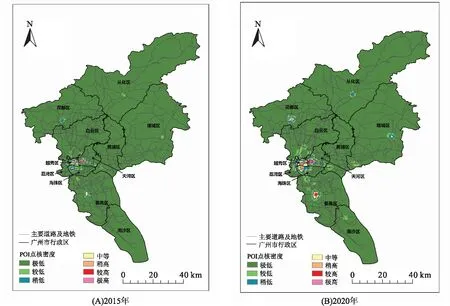

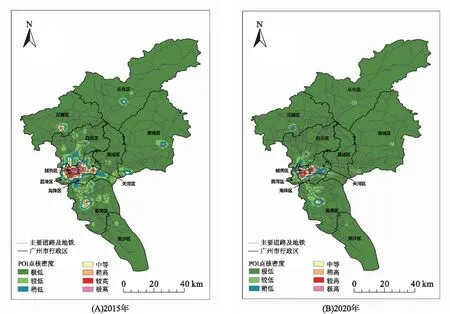

本文分别将2015、2020年广州市儿童商业活动空间的所有POI点投射到空间中,生成儿童商业活动空间分布图(图1),并对其空间格局进行了对比。城市尺度下的儿童商业活动空间特征主要表现在以下3个方面:

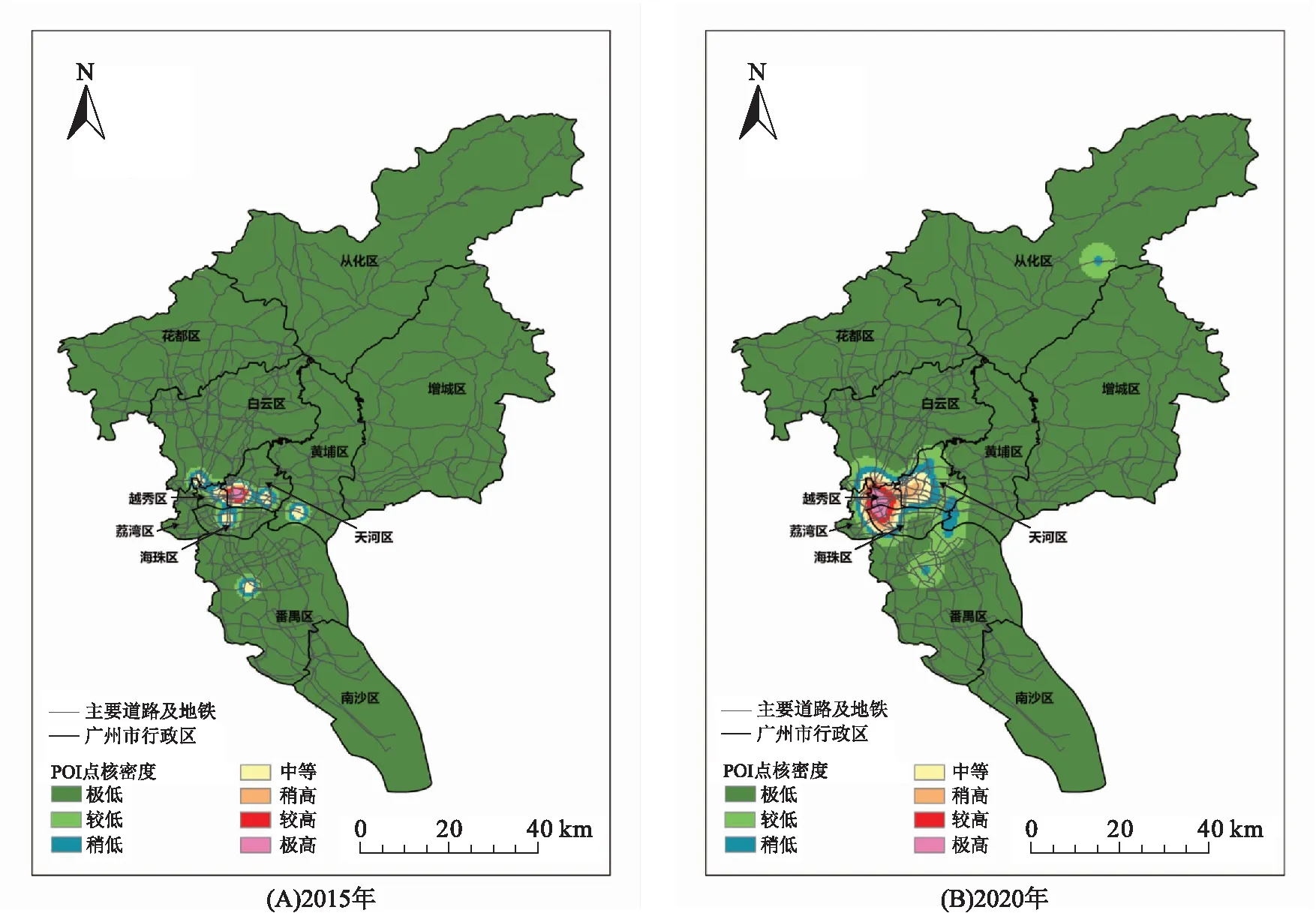

(1)城市中心区聚集、周边区域分散的“核心-边缘”结构。根据核密度估计法,本文将空间中识别出来的由中等至极高级别构成的核心区域称为集聚区域,可知广州市儿童商业活动集聚区域在2015、2020年分别为5、8个(图2)。总体上,广州市儿童商业活动空间的整体空间格局为城市中心区块状聚集并沿轴线延伸,呈现连片分布的特征;外围城区多为点状分布,呈现多中心发展的特征。儿童商业活动空间在广州市各区均有分布,但是在空间上呈现越秀、海珠、天河区集中、其他区相对分散的格局,总体呈“核心-边缘”结构。由2015、2020年儿童商业活动空间分布图(图1)可知: 2015、2020年儿童商业活动空间集中的区域相似;与2015年相比,2020年的POI点的分布范围有更大的拓展,每个区的数量都有所上涨,其中番禺区的增量最大。相比活动空间分布图,核密度分布图在空间上更直观地呈现了儿童商业活动空间的集中程度。由2015、2020年儿童商业活动空间的核密度分布图(图2)可知:越秀、海珠、天河、番禺区的核密度值较高,其他区的相对较低。

图1 2015、2020年广州市儿童商业活动空间分布图

图2 2015、2020年广州市儿童商业活动空间的核密度图

本文将集中分布着儿童商业活动空间的区域称为热点区域,由图2和表3可知广州市儿童商业活动空间的发展与城市原有的商业格局具有紧密相关性:越秀、海珠、天河、番禺区为儿童商业活动空间POI点核密度较高的行政区,其中越秀、海珠、天河区位于市中心,这4个行政区的儿童商业活动空间较为集中地分布于所属行政区内部的一些商圈附近。

表3 广州市儿童商业活动空间的热点区域(2015、2020年)Table 3 The hotspots of children’s commercial activities in 2015 and 2020

(2)儿童商业活动空间在核心区范围内呈多中心结构。在以越秀、天河、海珠区为主的高密度核心区内部,儿童商业活动空间并非呈现出均质连续的整体,而是在各行政区内皆存在一个核密度高值区,在空间上呈多中心结构。而这些空间集聚地正好与在各区域内的热点商圈匹配,为各区内自身发展的经济重心(表3)。对比5年的空间演变发现,多中心结构正在向单一中心结构发展,原中心边缘的低密度区域向中密度发展,中密度区域向高密度发展,不同区域间的核密度水平差异缩小。此外,在越秀、天河、白云区的两两交界处以及海珠区与番禺区的交界处分别呈现了相互连接的发展趋势。空间演变说明核心区的儿童商业活动空间在这5年内有所扩张,中等密度区域在未来极有可能发展成高密度区域,成为儿童商业活动空间新的服务聚集地。

(3)儿童商业活动空间在市域范围内呈组团式结构。从全市范围来看,儿童商业活动空间呈现多个中心的空间分布格局。一方面,核心区范围内呈多中心结构,位于核心区的越秀、天河、海珠区的儿童商业活动空间逐渐形成一个整体,推动多中心结构向单一中心结构演变,形成了广州市儿童商业活动空间最大的中心。另一方面,各行政区内形成了小的核心组团:在白云、黄埔、番禺、荔湾、花都、从化、增城区的行政区内部出现了中高水平的核密度集聚地,其中,番禺区的核心区范围较大,可视作是市域范围内儿童商业活动空间副中心。这一现象表明周边各行政区内部出现了组团式的空间集聚,而这些空间集聚地正好分布在周边各区自身发展的经济重心(图2)。南沙区的核密度水平相对较低,但通过对比2020年和2015年的情况发现,南沙区具有快速发展的趋势,未来有潜力形成一个新的儿童商业空间核心。

通过对比广州市儿童商业活动空间5年间的空间演变,可以发现儿童商业活动空间分布格局的核心在根本上并未发生转移,儿童商业活动空间集中在城市中心区,呈现集聚的特征。同时,广州市儿童商业活动空间分布极度不均衡,城市中的儿童商业空间在为资本的再生产服务,体现出重经济效益而轻社会效益的特点,导致同一座城市不同区域的儿童面临着活动空间进入机会的不平等问题。

2.2 各类儿童商业活动空间的空间分布特征

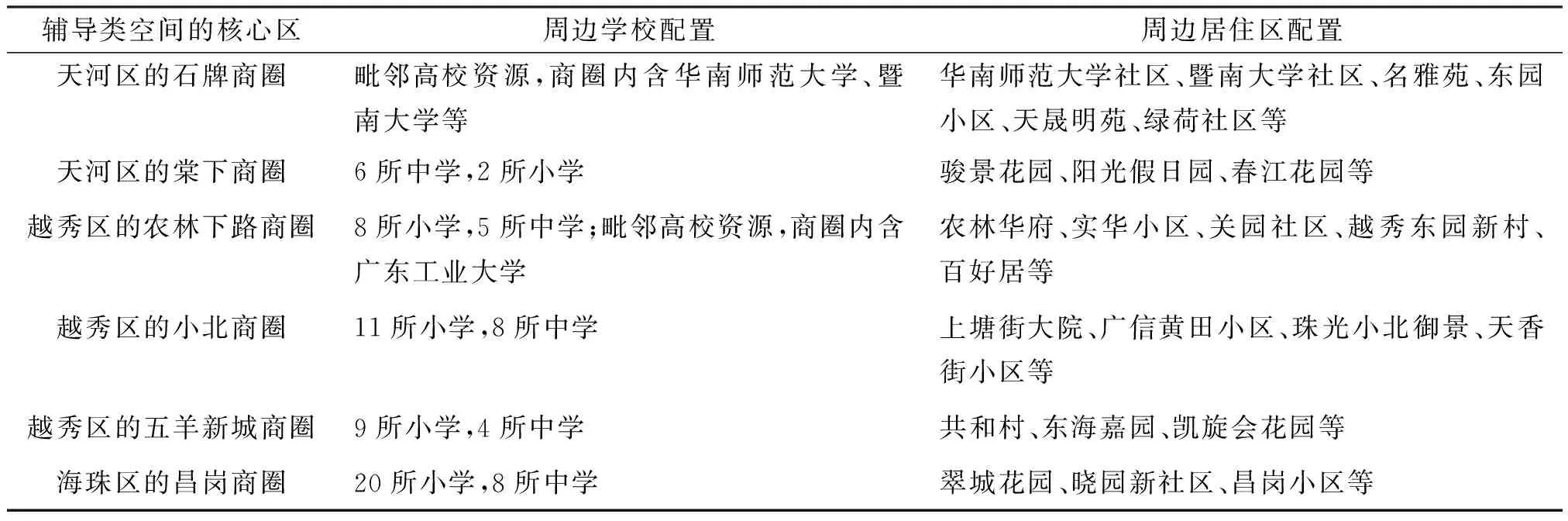

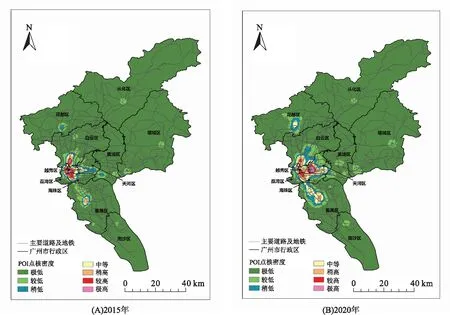

2.2.1 辅导类空间和艺术类空间的空间分布特征 在各类儿童商业活动空间中,辅导类空间和艺术类空间的数量最多、空间分布范围最广。这2类空间的高核密度区为越秀、天河、海珠区(图3和图4),核密度由此中心向外围递减。此外,在其余行政区内部也出现了点状的中高密度集聚地,从城市层面观察,这些点状中高密度集聚地犹如“孤岛”散落在城市边缘。在空间的拓展上,2015年后,原有的高核密度区域规模进一步扩大;到2020年,原来的中核密度区(花都、番禺、增城区)也升级成高核密度区,但这些新形成的高核密度区面积较小,没能打破原有的空间格局。总体上,辅导类空间及艺术类空间在各区的发展速度差异较大,新的聚集地尚未形成,旧的聚集地虽然规模有所扩大但服务范围有限。5年来,辅导类空间的核心一直在越秀、海珠、天河区。通过百度地图统计辅导类空间核心区域周边的学校、居住区、商业中心等空间基础设施配置(表4),发现辅导类空间的核心区聚集了诸多学校,拥有较好的教育资源,而居住在这些区域的家庭通常具有较高的社会经济地位和条件,能够支付更高的学费和购买更多的课程。方长春[25]曾从家庭背景的角度入手,发现家庭背景对子女教育的影响可以通过教育资源的选择和争夺来实现,而这种选择和争夺又可以通过基础教育分布不均的居住区域的竞争来实现。辅导类空间及艺术类空间在中小学附近布局可以减少交通时间等间接成本,同时获得更多生源。艺术类空间的POI点增量最多,其核心区与辅导类空间的一致,均集中在天河、越秀、海珠区,但其扩展速度快于辅导类空间的。在空间拓展方向上,艺术类空间分别从越秀区向白云区方向、天河区向黄埔区方向、海珠区向番禺区方向延伸,这3个方向的快速发展区域呈现明显的条带状,连接了白云区、黄埔区及番禺区原有的小核心与中心区的核心区域。

图3 2015、2020年广州市辅导类儿童活动空间的核密度图

图4 2015、2020年广州市艺术类儿童活动空间的核密度图

表4 广州市儿童辅导类空间核心区域的周边基础设施(2020年)Table 4 The infrastructure around the core area of children’s tuition activity places in Guangzhou in 2020

2.2.2 游乐类空间和运动类空间的空间分布特征 游乐类空间呈现最明显的空间扩散,该扩散在2条轴线上进行(图5):一条为南北方向,包括了白云、越秀、海珠、番禺区;另一条为东西方向,包括了荔湾、越秀、天河、黄埔区。2015年,游乐类空间主要以南北线及东西线为主,呈线状分布;2020年,游乐类空间的核心区域呈面状分布,在天河、越秀、海珠、白云区形成了游乐类空间的高核密度面状区域,且区域内密集分布着大型商场、学校和旅游地(表5)。游乐园、电玩城等儿童商业活动空间在5年内迅速发展,大型商圈的商场内部通常配备了该类空间,比如天河区的正佳广场、天河城等。据尼尔森数据显示,消费者在商场购买的儿童品类中,儿童娱乐游戏的消费者比例为43%[26]。商场配备的游乐类空间以室内游戏为主,且乐园的设施和装修高度雷同,游戏是机械运转式的而非自发主导的,儿童在该类空间中体验着“被规训的游戏”[27]。2013年,广州市启动“12+1”的儿童公园建设计划,一定程度上拓展了广州户外儿童游乐空间,但儿童公园的数量及规模依旧无法充分服务全市的儿童,未来仍需加强儿童户外游乐空间的建设。

图5 2015、2020年广州市游乐类儿童活动空间的核密度图

表5 广州市儿童游乐类空间核心区域的周边基础设施(2020年)Table 5 The infrastructure around the core area of children’s amusement activity places in 2020

由2015年和2020年的广州市运动类空间的核密度分析(图6)可知运动类空间与辅导类空间的空间分布特征相似:(1)2015年,运动类空间的高核密度区主要分布在越秀、天河、海珠区,并且以这3个区的高核密度区为中心形成一个较大范围的核心区,核密度从内至外降低,在花都、荔湾、番禺区形成了中核密度集聚地。(2)2020年,各区的运动类空间在2015年的基础上发生小范围的扩散。总体上,运动类空间的变化不显著,增长速度相对缓慢,城市中的运动类空间相对缺乏。

图6 2015、2020年广州市运动类儿童活动空间的核密度图

2.2.3 早教类空间和特殊类空间的空间分布特征 2015—2020年,广州市的早教类空间在数量上几乎完成了4倍的增长(表2)。由图7可知:(1)2015年,早教类空间的高核密度集聚地为越秀、天河、海珠区,中核密度集聚地为花都、白云、黄埔、番禺区。(2)2020年,花都区和番禺区原有的中核密度集聚地快速地完成了从中核密度向高核密度的升级,黄埔、从化、南沙区出现了新的中核密度集聚地,增城区直接出现高核密度集聚地。(3)虽然早教类在各区快速扩张,但其空间核心并未发生转移。2020年,原本的核心区有明显的扩大趋势,周边的行政区也出现了集聚中心。在空间拓展强度上,对比其他类型空间,可以发现早教类空间呈现更为迅速的发展态势。其发展原因与城市家长的早教意识增强[28]、生育政策调整给托幼服务带来的机遇有关[29]。

特殊教育类空间的POI点最少,该类空间数量在5年里由8个变成13个(表2)。特殊教育类空间主要包括健全儿童的心理教育空间和残疾儿童的康复空间,由图8可知:2015年,该类空间的POI点主要集中在天河区,其余的POI点主要分布在越秀区和海珠区;2020年,该类空间集中在天河区和海珠区,离市中心较远的从化区也出现了一个特殊教育类空间(儿童健康研究中心)。为数不多的特殊教育空间主要集中在老城区周围,主要原因为:老城区教育起步较早,关注的范围更广,最先开始扶持特殊教育,保障弱势群体的受教育权。但从数量和质量上来看,这一部分空间仍处于供应不足的状态。目前,特殊儿童教育问题在我国面临着较为严峻的情况,许多特殊儿童仍被拒于幼托空间之外[30]。特殊教育空间能为残疾人提供生活、就业和康复等支持,其建设关系着残疾人能否“平等、参与、共享”社会主义建设成果[31]。但目前特殊儿童家庭实际获得的社会支持和关注依旧很少,社会支持不仅是影响儿童身心发展和社会适应的重要环境因素,也是儿童社会性发展的一个重要方面[32],城市在发展过程中应多关注这一特殊群体,整合各方力量为他们提供更多的物质和精神支持。

图7 2015、2020年广州市早教类儿童活动空间的核密度图

图8 2015、2020年广州市特殊教育类儿童活动空间的核密度图

3 儿童商业活动空间的形成机制分析

3.1 社会发展及儿童的需求变化

社会的需求推动着儿童商业活动空间朝多样化和规模化发展,政策的出台也对各类型空间的发展产生显著影响。第七次全国人口普查数据显示我国儿童人口占比增加[1],说明我国“二孩”政策自实施后对人口结构调整取得积极的成效[33]。新时代的生育政策给儿童产业带来了新的机会,而家长们对孩子的培养不再局限于应试教育,而是更加注重儿童的多元化发展,重视提高儿童的综合素质。新一代父母对于孩子成长环境有了新的要求,包括高质量的学习和生活空间、足够的安全休闲娱乐空间及社交空间等[34],因此,在儿童的商业活动市场上出现了更多的需求类型,推动儿童消费成为城市商业空间的增长点。

3.2 城市的空间格局及未来发展方向

城市原来的格局奠定了商业空间发展的基础,老城区是广州市原有的经济、教育和文化中心,本地居民较多,消费能力也较高。基于这一现状,城市中心区的儿童商业活动空间得到优先发展,城市中心区内部的一些街区成为儿童商业活动空间的集聚地。随着广州市边缘区域的发展,各区都出现了儿童消费的增长,在各区内部空间基础较好的区域又优先发展出集聚点。由2015、2020年的变化可以发现集聚空间整体呈现密度等级变高、规模扩大的形态。

各功能类型的儿童活动场所在空间上出现的分化现象也与城市原有的格局具有高度联系。如:辅导类空间邻近学校和居民区(表4);游乐类空间邻近大型商场和旅游地(表5)。这些空间的扩张与城市的发展相辅相成,良好的空间基础促进了儿童商业活动空间的发展,逐步推动广州完善城市空间的基础设施配置。

3.3 城市的交通及儿童商业活动空间的可达性

交通通达度影响商业空间分布的密集度。交通通达度越高的地方,商业空间分布越密集,本研究发现的中高核密度空间及中核密度空间主要分布在市内交通通达度较高的地方。而在交通通达度低的区域,儿童商业活动空间可能向线上空间转移,如辅导类空间和游乐类空间。已有研究[35]认为在考虑到潜在的空间可达性和潜在拥堵的情况下,城市中的游戏空间分布存在不平等的问题。儿童商业活动空间的交通要素也与消费对象的出行特点有关,幼儿及学龄段儿童的出行距离有限,且依赖于便捷的交通,因此大部分机构布局在学校及居住区附近[23]。如:华景新城附近作为早教区域集中空间,附近有10余所幼儿园;天河北路作为早教区域集中空间,附近有20余所幼儿园。

3.4 互联网技术及线上儿童商业空间的发展

儿童商业活动空间不仅受到实体空间要素的制约,也受到了科技发展的影响。数字技术及在线网络社区改变了儿童社交和日常空间生产方式,在考虑儿童商业空间的变化过程中,需要将线上商业空间变化与线下商业空间变化相关联。知识经济和互联网时代的发展使得教育资源可以高效共享,青少年儿童拥有更丰富多元的教育方式选择。线上教育既节约了青少年儿童往返教育机构的时间,同时减少了路上的安全隐患,从而受到更多的家长和学生的欢迎。线上教育的快速发展解释了过去5年辅导类空间数量高速增加与空间分布范围低速扩散的现象。随着儿童越来越早接触科技电子产品,线上网络社区成为她们日常生活中的一种主要游乐空间,赛博(Cyber)商业空间将成为未来儿童商业空间的重要组成部分。这里需要注意的是,线下空间在感官体验以及互动上的优势是线上空间所无法替代的,因而未来线上空间不会完全取代线下空间,两者可能相互作用并催生出新的商业形式[36],儿童的商业活动空间也是如此。

4 结论和讨论

基于2015、2020年的广州市儿童商业活动空间的POI数据,本研究通过核密度分析的方法呈现了广州市儿童商业活动空间的总体空间格局及各功能类型空间的分布特征,同时探讨了儿童商业活动空间格局的形成机制。主要结论如下:

(1)广州市儿童商业活动空间整体呈现空间分布不均的“核心-边缘”现象,城市中心区聚集,周边区域分散;儿童商业活动空间在市域范围内呈组团式结构,在核心区呈现多中心结构。儿童商业活动空间的中高密度区域主要分布在城市中心区(越秀、天河、海珠区);在城市中心区之外的其他区也形成了若干个高核密度、中核密度区域,但在数量和空间规模上远不及城市中心区。

(2)广州市各类儿童商业活动空间的高核密度核心区基本一致,都位于城市中心区,除特殊教育类空间外,其他类别在各个周边行政区都拥有空间条件相似的高核密度集聚地;不同类型儿童商业活动空间的空间规模及扩展速度存在差异,辅导类空间和艺术类空间的规模远超于其他类型的,特殊教育类空间的规模基本保持不变;在空间拓展的速度上,早教类空间和游乐类空间发展较快;运动类空间的商业体量虽然没有明显变大,但在空间分布上向外发散的现象显著。

(3)儿童商业活动空间的形成和发展受到了来自以下多方面因素的共同影响,包括了社会发展及儿童的需求变化、城市的空间格局及未来发展方向、城市的交通及儿童商业活动空间的可达性、互联网技术及线上教育的发展。

通过分析广州市儿童商业活动空间在2015—2020年间的演变特征,研究发现广州市儿童商业活动空间发展存在着一些问题。基于本文的研究结果,针对问题提出以下建议:

(1)儿童商业活动空间的均衡性问题。广州市儿童商业活动空间分布的差异性较大。老城区的教育服务机构更多面向本区居民及经济条件较好的群体;新城区的教育基础设施覆盖不全面,该地区的外来人口多,儿童活动空间需求得不到满足。教育空间被认为是塑造社会结构和空间异质性的积极因素[37],若继续放任开发商以利益最大化为主导,那么空间差距将会继续扩大,不同家庭背景和条件的儿童获得的教育资源在数量、质量以及类型的差距也随之扩大[38]。私人教育成本在空间中得到了极大的体现。在KARSTEN[39]关于荷兰儿童消费空间的研究提到,文化资本正在逐渐被经济资本所取代,而这样的空间变得越昂贵和稀有,在空间升级的过程中就可能进一步促成阶级空间化。

为了解决这样的问题,未来城市的空间布局不仅要考虑商业空间的结构和等级,还要顾及空间的均衡性。政府需要适当介入并引导建立公共儿童活动空间,可以给予适当的优惠和补贴,鼓励和引导商业活动空间入驻城市周边地区,让儿童活动的设施分布更加均衡化,以此缓解儿童活动空间不均衡问题对社会分异和教育不公平产生的影响。在儿童友好型城市建设的背景下,儿童的生存发展、健康成长的空间需求及偏好都需要纳入城市规划中。以市场为导向的儿童商业空间需要政府进行更多的管控和扶持。

(2)儿童商业活动空间的功能导向问题。儿童商业活动空间还存在部分功能类型的空间缺失问题。如广州市内面向特殊儿童的商业活动空间严重不足,5年内发展变化不大。单纯从商业角度看,特殊儿童的市场较小,可盈利空间不大。但这一类边缘群体的需求亟需重视。在游乐类空间上,室内游乐空间得到了较快速的发展,但是户外游乐空间依旧不足。

在未来设计儿童商业活动空间时,一方面,可以通过“政府+社会组织+高校”或“商业企业+社会组织”等合作方式,寻求特殊教育类空间建设的新途径。另一方面,从政策引导入手:依据儿童的成长特点和阶段性建立儿童游乐空间的设计和建设标准,用于指引商业资本建设儿童游戏空间;加大城市公共游戏空间建设,解决城市周边区域儿童游乐类空间缺失的问题。

(3)政策导向下儿童商业活动空间的新变化。线上教育作为线下教育的有益补充,突破了传统教育辅导的时空限制。与此同时,疫情的冲击使得不少线下辅导类机构的运营难度提升,推动线上教育迅速发展。然而,2021年7月出台了“双减”政策,辅导类空间由此迎来了“寒冬期”,在“双减”政策背景下,学科类培训在法定节假日、休息日及寒暑假都被禁止,线上线下的学科类辅导机构受到了较大影响。预计未来辅导类空间可能在数量上将有波动。此外,计划生育政策的调整也可能带来早教类空间数量的增长。

本文从地理学科的空间视角探讨了城市尺度的儿童商业活动空间的演变特征和形成机制,较宏观地呈现了城市中儿童商业活动空间的发展态势,对儿童地理学领域从微观视角关注儿童活动空间的研究做出有益的补充。研究发现在实践层面对儿童友好城市规划有一定的启示:真正做到完善城市功能布局、优化公共空间设计、推进城市建设,以适应儿童身心发展、满足儿童服务和活动需求。由于目前对儿童商业空间还没有形成统一的界定标准,因此在进行数据统计时可能存在一定的偏差。此外,不同类型的儿童商业活动空间存在着包括场地需求与运营成本等多方面的差异,这种差异对空间格局的影响尚未在文中予以深入分析。因此,在未来相关研究中,可进一步细化儿童商业活动空间类型,关注小尺度的儿童商业活动空间的特征,以此来深化形成机理的分析。同时,伴随着社会发展与儿童日常活动空间的多元化,可以跟进儿童商业活动空间的发展态势,将线上儿童商业活动空间等新兴的商业空间纳入讨论,尤其要关注这些空间格局产生的社会文化背景及其对儿童日常生活的深刻影响,以期在更多元的层面对儿童友好型城市建设提供有建设性的意见。