木腐菌宜机栽培筐及系列采菇机创设研究与应用

2022-12-06高攀宏刘伟丽杨硕林

高攀宏 刘伟丽 杨硕林

(1.昂磐智能装备(山东)有限公司,济宁 金乡 272200;2. 山东农业工程学院机械电子工程学院,济南 历城 250100)

0 引言

近年来,随着比较效益的逐年降低及国家环保政策的日益严格,我国东部地区很多曾经的食用菌专业生产村镇已不再从事食用菌生产。根据国家统计局发布的《农民工监测调查报告》,外出农民工月均收入由2009年的1 417元增长到2020年的4 549元[1-2]。专家预测,随着人口出生率的降低及人口老龄化的加剧,人工成本增长趋势仍将持续,农法食用菌栽培的比较效益将持续走低,食用菌会由小农、手工、分散式生产加速向合作社、机械化、基地化方向演进[3-4]。欧美日韩等发达国家和地区的发展经验表明,菌业机械化可降低劳动强度和人工成本,提高生产效率和人均产出。诸多生产机械化程度低的食用菌种类,如我国最大宗的香菇,因在欧美地区生产成本较高,已沦为小众产品,生产占比较低。参考国外金针菇、双孢菇等工厂化食用菌种类的发展经验,必须继续提升我国大宗食用菌的机械化生产水平,做到包含采收在内的全程机械化高效生产,如此才能提高我国食用菌类产品在国际市场上的竞争力[5-6]。

1 人工栽培食用菌生产情况

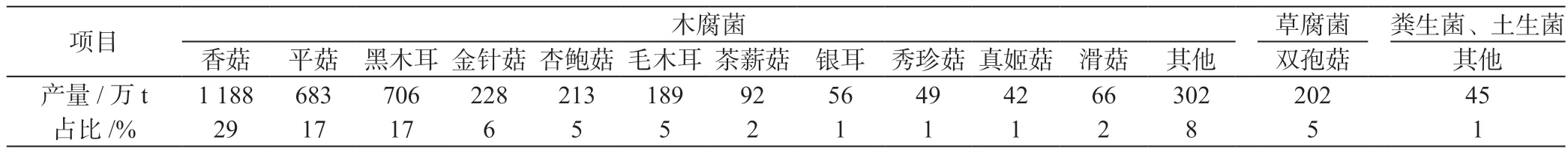

常见的食用菌按栽培基质可分为木腐菌、草腐菌、粪生菌及土生菌。根据中国食用菌协会发布的2020年食用菌细分品类生产情况数据,我国食用菌栽培以木腐菌为主,产量占比高达94%(见表1)[7-8]。

表1 2020年我国食用菌分品种生产情况

木腐菌的栽培主要有两种模式。一种是源自日韩的瓶栽模式,主要应用于工厂化的金针菇、真姬菇等“帽小柄长”的丛生菌栽培。该模式机械化程度较高,但初始投资较大、出菇方向单一、栽培品种受限,尤其不适用于我国产量合计占比50%以上的香菇、黑木耳、毛木耳生产。另一种就是我国比较流行的袋栽模式。该模式初始投资低、适用范围广,与我国小农、分散的发展状况比较契合,近年来袋栽机械化发展迅速[9-10]。但塑料袋为软体结构,难以进行定位装夹,生产时存在填料效率低、设备故障率高、不易机械化采收等一系列问题。因此,急需以包含采菇在内的全程机械化生产为目标,以我国大宗食用菌工厂化生产为应用场景,开发新的食用菌栽培容器及采菇机械。

2 创设内容

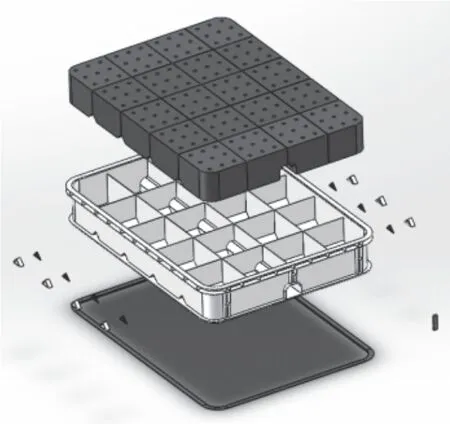

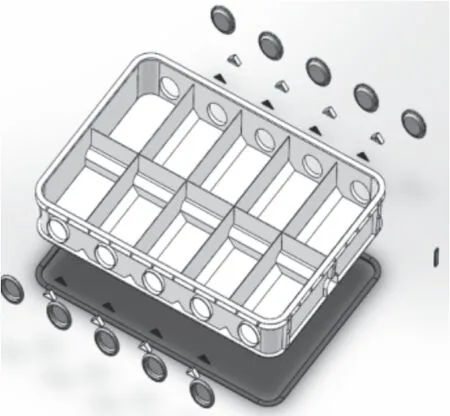

2.1 两种筐栽容器设计

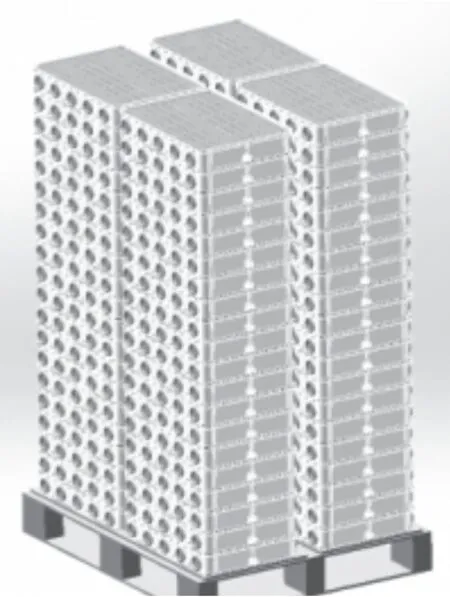

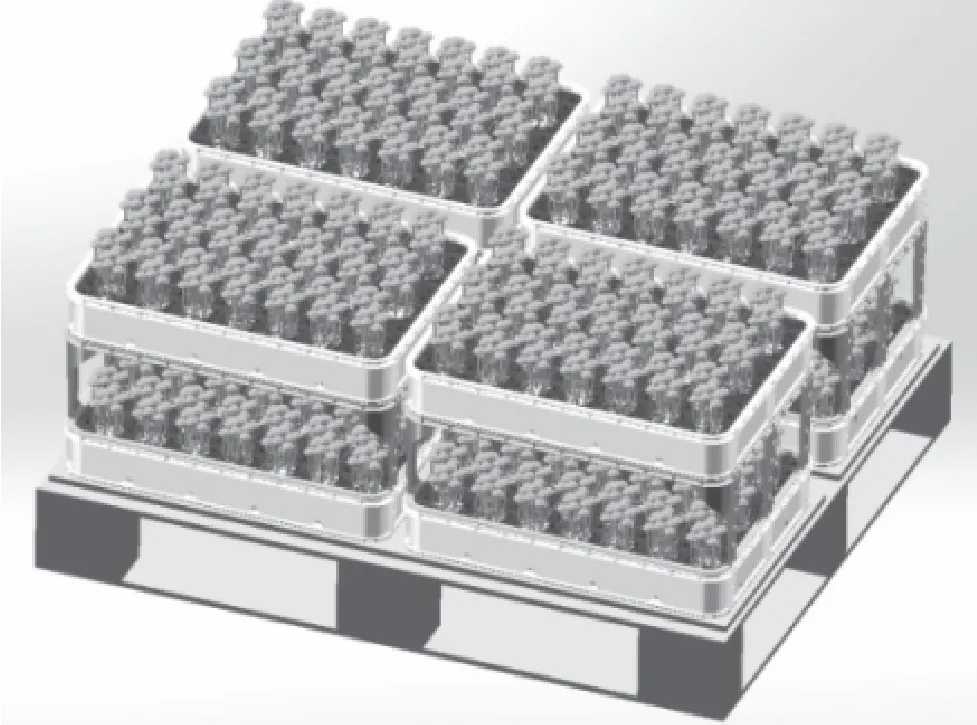

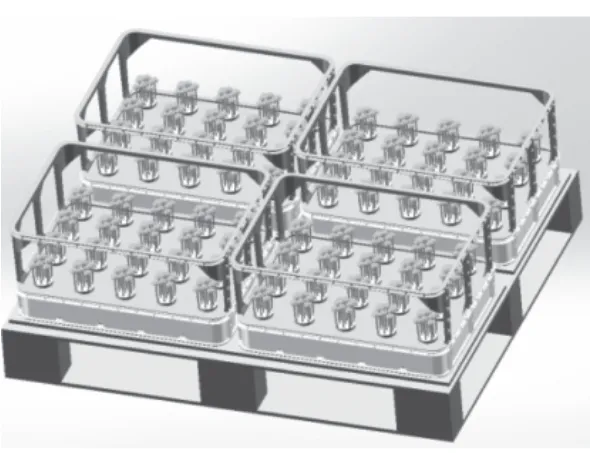

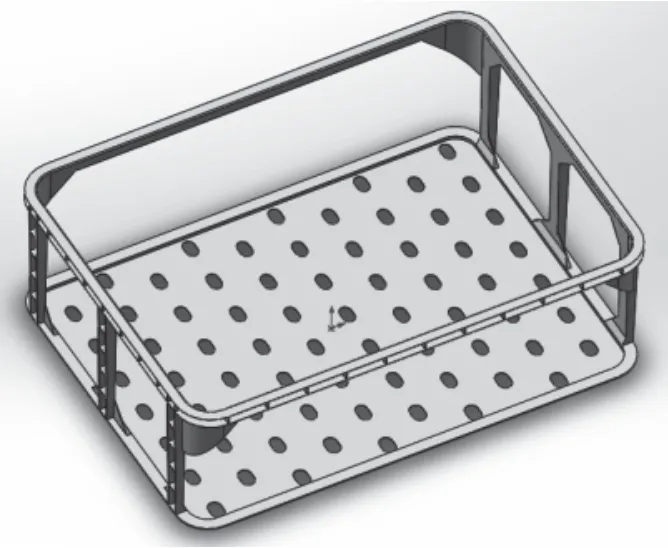

在目前机械化程度略高的木腐菌栽培应用中,通常是先将培养料装填到塑料袋(瓶),再将填满培养料的塑料袋(瓶)放入塑料筐,然后将塑料筐正叠堆放进行灭菌、接种、培养,最后是上架进行出菇管理。整个生产过程以塑料筐为单位,机械化地进行转运、操作,其中硬质的塑料筐是承受机械夹持和定位的核心器件。因此,如果能够对塑料筐进行优化设计,使其直接具有装填料功能,那么就可省掉塑料袋(瓶);若能进一步控制其出菇方向、位置和一致性,那么机械化采菇就成为可能[11-12]。按照这个研究方向,根据出菇方向的不同,团队成员通过使用Solidworks进行三维建模,初步设计出以下两种筐栽容器,并根据出菇方向,将其命名为“上出筐”和“侧出筐”(见图1、图2)。

图1 上出筐

图2 侧出筐

上出筐和侧出筐均通过隔板将其内部空间分成若干置料空间,以便出菇时营养供给更均匀,子实体大小更一致。筐底设有环形凸缘和密封圈,环形凸缘可插入下层筐的筐口并与筐口在密封圈和重力的作用下紧密接合,如此上筐的底就可作为下筐的盖,对下筐进行封闭,从而实现与外界有菌环境的有效隔离。同时,为实现瓶栽透气盖的换气作用,筐底部设有与侧边连通的三角形透气结构。三角形压盖将无纺布或海绵压在侧壁透气孔上,可给下部被封闭的筐提供食用菌栽培过程中所必需的氧气,与袋栽相比,既减少了刺孔通氧的工序,又降低了污染风险。

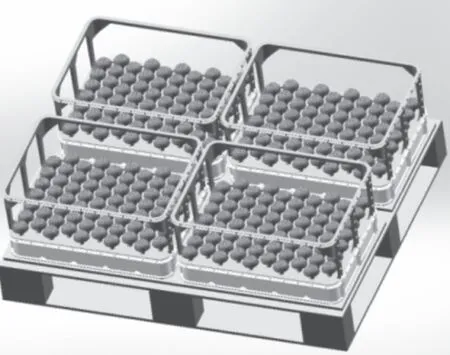

如图3所示,为实现对最顶层栽培筐里的培养料的密封隔离,可将混凝土或石块装填到一个空的同种栽培筐中做成配重筐,然后将配重筐正叠在最顶层的筐上面,对其下相邻的栽培筐形成封闭。如图4所示,栽培筐和托盘之间的位置是相对固定的。

图3 托盘培养

图4 侧出菇培养

2.2 针对两种侧出菇方式分别配套设计采菇机

根据栽培种类的不同,侧出菇又细分为孔盖侧出菇和敞口侧出菇两种不同的出菇模式,并分别配套设计采菇机。在侧出菇时,生产过程不仅省掉了瓶(袋)装填料工序,还省掉了网格架上架工序,使食用菌生产效率得到了明显提升。

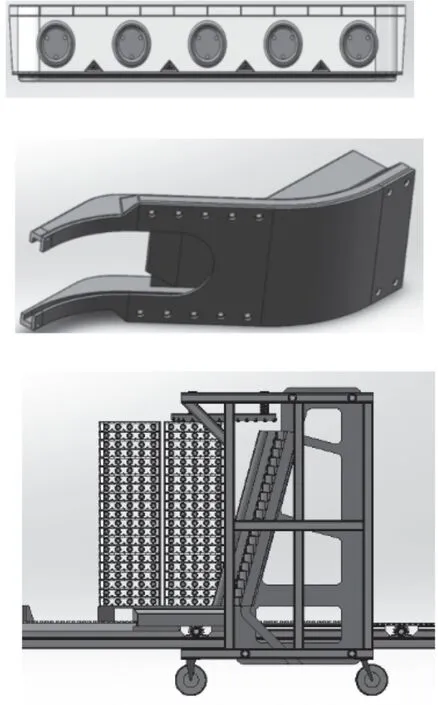

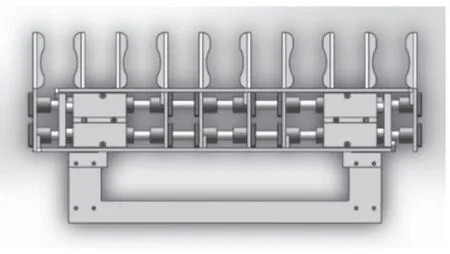

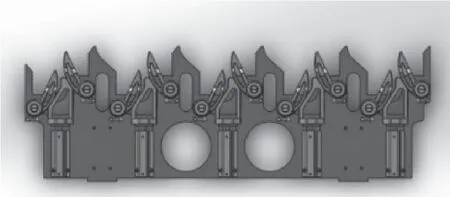

2.2.1 孔盖侧出菇模式,对应设计启盖式采菇机。如图5所示,部分食用菌种类如毛木耳,为使子实体更大更好看,常采用小孔出菇模式,同时为兼容敞口出菇模式,在开启封闭的侧盖后会增加一个有出菇孔的出菇盖。毛木耳等食用菌沿出菇孔生长发育,达到采摘标准后,利用机械设备将整托栽培筐叉放到采菇机上。在传输机构的带动下,托盘和栽培筐一起运动,卡槽式启盖机会将出菇盖连同毛木耳一同取下,然后进行菇盖分离,从而实现对毛木耳的启盖式采收。

图5 启盖式采菇机采摘爪

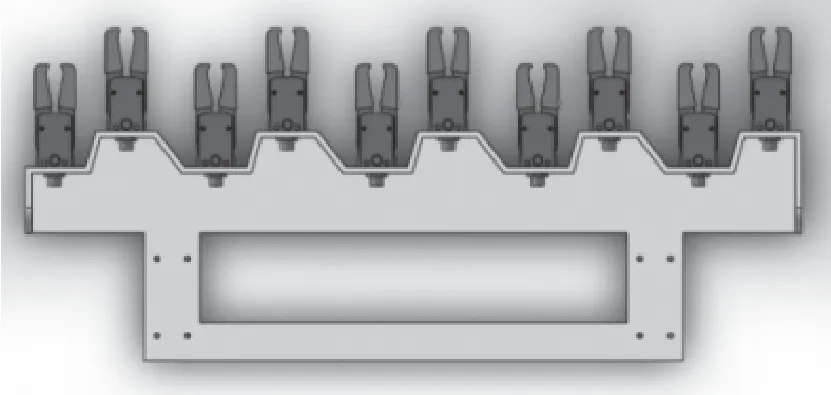

2.2.2 敞口侧出菇模式,对应设计摇摆式采菇机。摇摆式采菇机如图6所示。以平菇栽培为例,介绍侧向敞口出菇模式及采收。将侧向出菇达到采收标准的平菇,整体通过摇摆式采菇机的采收通道,每层的采收卡爪会卡住平菇菌柄根部,在偏心轴承摇摆系统的带动下不停挤压晃动,仿人手将平菇从培养基上晃动分离。分离后的平菇沿着滑板滑落到输送带上或周转筐内,从而实现对平菇整托的机械化采收。

图6 摇摆式采菇机

2.3 针对顶向出菇方式,设计出菇承筐架及采菇机

对于香菇、金针菇、长根菇等向上出菇的食用菌种类,为便于实现机械化转运、上架及采收,设计了顶向不定位出菇承筐架、顶向环筒出菇承筐架及香菇疏蕾承筐架3种出菇承筐架。同时,对后两种可实现定向定位出菇的承筐架配套设计采菇机,实现了以托盘为单位进行转运、出菇及采收。

2.3.1 针对顶向不定位出菇模式,配套具有视频识别功能的采菇机。近年来比较受欢迎的长根菇常采用顶向不定位出菇模式进行栽培(见图7、图8)。长根菇采用托盘培养及后熟完成后,将顶向不定位出菇承筐架放置到上下相邻的两个栽培筐中间,形成出菇空间。这样既减少了层架的使用,又便于在出菇完成后对出菇棚进行整体清理,有效减少污染源。如果需要覆土,则可适当降低栽培筐的填料高度,留出覆土空间。

图7 顶向不定位出菇承筐架

图8 顶向不定位出菇

因顶向不定位出菇无法控制出菇的具体位置及一致性,同一茬次的菇需要分多次进行采摘,所以需要配套具有视频识别功能的采菇机对食用菌子实体的成熟度进行识别及定位。如果食用菌子实体达到采收标准,则调动机械手进行采摘。

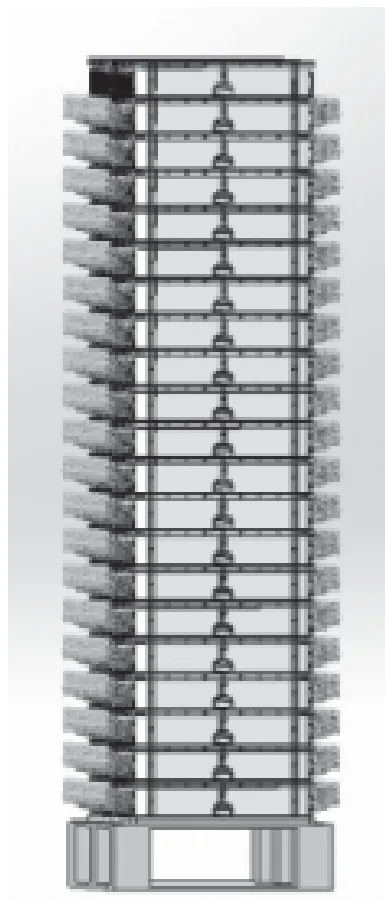

2.3.2 针对顶向环筒出菇模式,对应设计环筒采菇机。顶向丛生的金针菇常采用顶向环筒出菇模式进行栽培(见图9、图10)。金针菇采用托盘培养模式培养完成后,在上下两个栽培筐放入顶向环筒出菇承筐架前,需要先对栽培筐环筒对应位置的栽培料进行搔菌,以保证出菇的一致性。搔菌后,按照一层栽培筐一层环筒出菇承筐架顺序向上堆叠,然后使用叉车转运进出菇棚进行出菇管理。

图9 顶向环筒出菇承筐架

图10 顶向环筒出菇

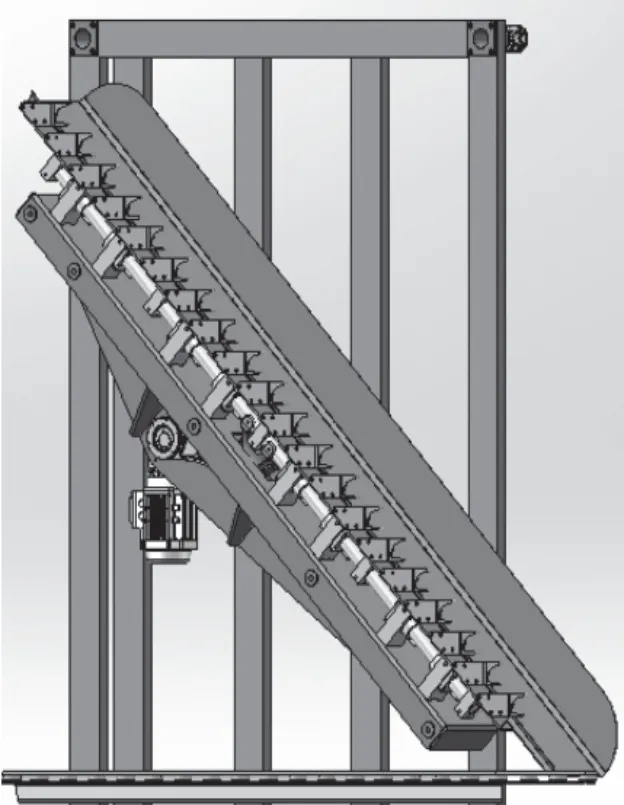

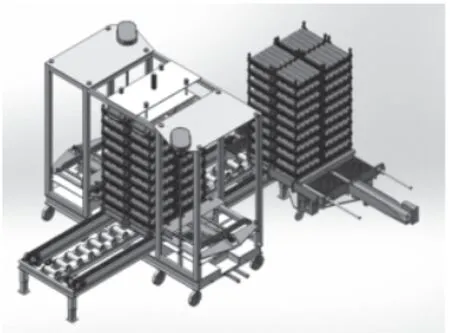

出菇培养完成后,整托地使用叉车叉运到环筒采菇机的输送线上进行机械化校正并输送到采收工位(见图11)。在采收过程中,竖向伺服电机通过丝杠副带动环筒采菇机械手上下运动,以采摘不同层筐的金针菇,水平伺服电机通过丝杠副带动环筒采菇机械手前后运动,以采摘每层不同位置的金针菇(见图12)。采摘时采用气缸驱动夹板,夹住金针菇的菌柄底部,然后竖向伺服电机驱动丝杠副带动环筒采菇机械手上行,将整丛金针菇从培养基上进行分离,水平伺服电机通过丝杠副带动环筒采菇机械手回到暂存仓入口处松开采菇夹板,使金针菇落入暂存仓,完成一个采摘循环。重复上述动作,直至整托采收完成。

图11 环筒采菇机

图12 环筒采菇机械手

2.3.3 香菇疏蕾出菇模式,对应设计香菇采菇机。香菇是我国第一大食用菌栽培品种,根据香菇出蕾需要光照的特性,设计了如图13所示的香菇疏蕾承筐架,以期实现香菇的定位定量出菇。香菇出菇形式如图14所示。

图13 香菇疏蕾承筐架

图14 香菇疏蕾出菇

采菇时,将环筒采菇机的环筒采菇机械手替换为双联采菇机械手(见图15)或水口夹采菇机械手(见图16),按照环筒采菇机的运行步骤实现香菇的机械化采收。

图15 双联采菇机械手

图16 水口夹采菇机械手

3 瓶、袋、筐生产模式对比分析

由表2可知,筐栽集瓶栽、袋栽优点于一身,既具有瓶栽的全氧发菌、全程宜机特性,又具有袋栽出菇孔位灵活、适栽种类多的特性。但是,与传统的袋栽模式相比,瓶和筐的初始投资较高。因此,瓶和筐主要适用于“时间产量”较高的工厂化食用菌生产模式,通过提高瓶(筐)的周转率来降低使用成本,通过机械替代人工来降低人工成本。

表2 指标对比情况

与源自日韩的瓶栽食用菌工厂化生产模式相比,筐栽模式除灭菌一致性较差外,其他多方面均具有显著优势。在实际生产中,应发挥筐栽适宜种类多,出菇方向、位置灵活的特性,栽培瓶栽无法生产的种类,如顶向单生的香菇、长根菇等。也可利用侧向出菇“空间产量”高的优势栽培适宜侧向出菇的食用菌,如平菇、榆黄蘑、灰树花等[14-17]。

4 结语

近年来,“机器代人”、智慧工厂在各行各业如火如荼地推进。全程机械化是食用菌智慧工厂化生产的基础,是食用菌产业发展转型升级的关键所在。以包含采收在内的机械化为目标创设的筐栽模式及配套的系列采菇机,打破了传统农法袋栽食用菌在工厂化、智慧化提升上的界限,是对现有袋栽和瓶栽工厂化体系的底层突破,为我国大宗食用菌的智慧化、工厂化生产提供了一条可供参考的路径。

实践证明,相较于传统农法袋栽模式,工厂化生产食用菌,其“时间产量”和“空间产量”提高了数十倍。以工厂化金针菇为例,667 m2均产量300余t,是农法金针菇的80倍,相比其他蔬菜,其产量也有数十倍提升。期待更多食用菌品种应用筐栽模式,实现工厂化生产,为保障我国食物安全做出贡献。