祖籍观念、方言集聚与圈层认同

——马来西亚槟榔屿大埔社群的形塑途径

2022-12-06宋燕鹏

宋燕鹏

众所周知,一个社群如何区别于其他社群,如何感受到与其他社群的区别,以形成自我社群的认知,同时在其他社群的认知中,形塑作为“他者”的意识,这是一个在学术界和现实中广为探讨的话题。在海外华人研究领域,不断有学者在总结和验证这种社群的形塑。海外客家人也是其中重要的研究对象。

18世纪以来的文字记载中,客家是由不同地域、不同人群所组成的。有关客家人的历史记述,明清以来经历了由别人撰写历史到由自己撰写历史的演变。也就是说,从别人认为自己不同,到主动认识到自己与别人不同。(1)程美宝:《地域文化与国家认同:晚清以来“广东文化”观的形成》,香港:三联书店(香港)有限公司,2018年,第75页。此时在拥有文化话语权的广府人看来,方言就是区别彼此的最好标签。但早期尚未将各地“客人”统一称为“客家人”。因此在1800年前后南来英属槟榔屿的客家人没有依照客家方言建构社群组织,而是纷纷依照行政区划的地缘集聚为嘉应、惠州、永定、大埔(茶阳)、增城等社群。英属海峡殖民地政府每十年进行一次人口调查,华人内部按照方言群来进行分类,其中客家人单列为一类。上述分处不同行政区划的客家次社群,被英殖民政府统计整合为客家人。如果将英国殖民者的人口调查作为史料来看,英国人眼中的华人社群区分明显。客家人意识的崛起以南洋客属总会成立(1929年)为标志,南洋客属总会是迄今新马唯一以方言作为认同准则的华人组织。

事实上,客家人在马来亚地区不是铁板一块,19世纪中期拉律战争中嘉应客家人和惠州客家人的战争,就很明显地体现了这一点。上述客家次社群中,永定属于福建汀州府,因为从中国南来槟榔屿的福建省人绝大多数是说闽南话的闽南人,故永定客家人因方言的不同而不被福建省社群所接纳,只能加入广东帮,形成北马特有的“广东暨汀州”社群。大埔县在清朝属于潮州府九县之一,但因为客家人绝大多数居大埔,因此在潮州府里显得较为特别,虽然槟榔屿潮州社群自19世纪就容纳了大埔人,但大埔人的自我意识依然很浓厚。他们在马来西亚各地华人移民社会中的形塑途径,是我们探讨客家人社群形塑的极佳个案。本文从祖籍观念、方言集聚和圈层认同三个方面来探讨马来西亚槟榔屿大埔社群的形塑途径。

一、祖籍观念:19世纪以来槟榔屿大埔社群的自我定位

1881年,英殖民政府开始按照华人内部方言群来统计人数。当时在槟榔屿的45 135名华人中,福建人13 888人(占30.77%),广府人9990人(占22.13%),客家人4591人(占10.17%),潮州人5335人(占11.82%),海南人2129人(占4.72%)及土生华人(峇峇)9202人(占20.39%)。假如把多数祖籍福建的峇峇也纳入的话,则福建人已占华人比例的一半。(2)Report on the Census of the Straits Settlements for 1881,Straits Settlements Census Office,1881,p.21.此数据亦被当时旅居槟榔屿的力钧抄录,参见力钧:《槟榔屿志略》,聂德宁点校整理、陈可冀主编:《清代御医力钧文集》,北京:国家图书馆出版社,2016年,第304页。这些客家人包括永定、大埔、嘉应、惠州、增城等。从人口调查数据上无法得知大埔客家人的人数,只能看到客家人在槟榔屿属于少数方言社群,相应的大埔客家人就更是少数方言社群。

据1891年英殖民政府的人口调查,槟榔屿有华人63 086人,其中广府人14 387人(占23%),福建人19 950人(占32%),海南人2136人(占3%),客家人4507人(占7%),海峡侨生14 832人(占23%),潮州人7374人(占12%)。(3)Merewether,E.M.,Report on the Census of the Straits Settlements, Taken on the 5th April 1891, Singapore:Government Printing Press,1892,pp.105-112.从数据可知,十年后客家人人数减少了几十人,同时期广府人增加了近五千人,潮州人增加了两千人,海峡侨生(土生华人)增加了近五千人,福建人增加了六千多人,因此客家人在华人中的比例,从十年前的11%下降到7%。在1901年的人口调查数据中,客家人在槟榔屿华人的比例依然只有7%。(4)John Robert Innes,Report on the Census of the Straits Settlements,Taken on the 1st March 1901,U.S. Government Printing Office, 1901,pp.70-71.可见客家人在槟榔屿华人群体中处于弱势地位。但是在19世纪末,随着清朝槟榔屿副领事的设立,包括大埔人在内的客家人逐渐崛起。第一任清朝槟榔屿副领事就是大埔人张弼士。张弼士能够担任第一任槟榔屿副领事,除了他与当时新加坡总领事黄遵宪都是客家人外,还因为他的身份具有跨越帮群的优势,既不属于福建帮,也不属于广府帮,而是属于方言群的客家帮和行政区划上的潮州帮。当时槟榔屿还管辖对岸的威斯利省,该地1891年有华人22 661人,潮州人就有11 222人,占了一半。因此身兼潮州社群领袖的张弼士,就有了潮州地缘社群的优势。(5)张晓威:《晚清驻槟榔屿副领事之角色分析(1893—1911)》,台北:台湾政治大学博士学位论文,2005年,第87-90页。大埔人很早在槟榔屿就有了社群意识。在1828年,因槟榔屿广东暨汀州公冢不敷使用,在岛屿上的广东暨汀州及诏安县人士以府(州)或者县的结盟方式大量捐款,以供扩充坟场。其中大埔人以“大埔县”名义捐献十五金,说明大埔人在槟榔屿很早就已经有了社群集聚的现象。

(一)槟榔屿大埔人必须是来自于大埔县的移民

大埔县处于广东省的东北部山区、韩江的中上游,居于岭南山脉东端。全县除了南部少数村落讲潮州话,绝大多数都讲客家话。历史上大埔县先后属于万川县和海阳县,明成化十四年(1478年)潮州府内立饶平县,嘉靖五年(1526年)析出设立大埔县,县治所在茶阳镇。乾隆三年(1738年)析出部分村庄归新设立的丰顺县。全县行政区划总计3社17甲,这种设置一直持续到清末。

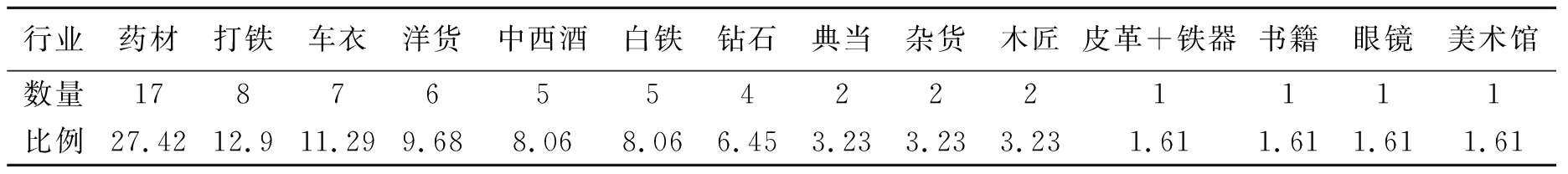

大埔县“邑多山陵林麓,耕稼之地,十仅一二”(6)民国《大埔县志》卷十三《人群志》,《中国地方志集成·广东府县志辑》,上海:上海书店出版社,2013年,第330页。,人多地少使大埔人形成了“贩川生”的经商习俗。嘉庆时人说:“土田少,人竞经商。于吴、于越、于荆、于闽、于豫章,各称赀本多寡,以争锱铢利益。至长治甲民名为贩川生者,则足迹几遍天下矣。”(7)民国《大埔县志》卷十三《人群志》,《中国地方志集成·广东府县志辑》,上海:上海书店出版社,2013年,第331页。因此,19世纪以来南下英属马来亚地区的大埔人,也多以经商为生存之本。1940年,槟榔屿大埔人有872人,计男性597人,女性275人,商店62间,其中药材店17家,打铁店8家,车衣店7家,洋货店6家,中西酒店5家,白铁店5家,钻石店4家,当店、杂货店、木匠店各2家,皮革铁器店、书籍店、眼镜店各1家,美术馆1家。

从表1可见,从事药材业是槟榔屿大埔人的主要选择,占27.42%,如果加上打铁、车衣和洋货,就已经达60%以上了。药材、打铁、车衣、洋货等是槟榔屿大埔人选择比较多的行业。清朝以来下南洋来到槟榔屿的大埔人面对外来文化,通过籍贯和大埔方言、饮食等文化塑造出大埔人的自我意识。出生在大埔县,是加入槟榔屿大埔同乡会的第一个条件。也就是只有籍贯为大埔县者,才能被槟榔屿的大埔社群所接纳。

表1 1940年代英属槟榔屿大埔人的商业行业种类(单位:间/%)

(二)槟榔屿大埔人是槟榔屿潮州社群中的大埔人

大埔人的原乡大埔县虽然属于潮州府,但是却在潮州府东北部的崇山峻岭之中。大埔县和整个粤东地区一样,山多田少,“按天下诸县治多面南,独埔邑朝宗北向,天梯、华表,气势峥嵘,波嶂茶山,烟云回互,三河水位四郡之要冲,九峻峰亦群盗之巢穴,山众而田畴转寡,地僻而要隘偏多”(8)光绪《潮州府志》卷五《形势》,《中国方志丛书》第46号,台北:成文出版社,1966年,第65页。。在清代潮州九县中,大埔县的地理环境最为恶劣,致使大埔县的地位在潮州九个县里最低。加之客家话是大埔县的主要方言,因此这里对潮州府的认同并不十分强烈。

但是在遥远的英属槟榔屿,潮州人南来较晚,最早的落脚点是威斯利省的峇都交湾,他们在那里种植甘蔗并发展制糖业,那里的潮州人创建万世安庙供奉玄天上帝。(9)高丽珍:《马来西亚槟城地方华人移民社会的形成与发展》,台北:台湾师范大学博士学位论文,2010年,第93页。道光八年(1828年),槟榔屿广东暨汀州府诏安县购买义冢山地,在事后的功德碑名单上刻有:“(潮州府)题银二百卅四元。”咸丰十年(1860年)《广东省暨汀州众信士新建槟屿福德祠并义冢凉亭碑记》中记载有“潮州公司捐银陆拾大元正”,潮州公司和永大馆并列,可见在早期潮州人的认同里是不包含大埔人的。1864年许栳和、黄遇冬等人创立了韩江家庙。“奉祀各邑列祖列宗,祭典岁凡再举,旨在‘思源报本’而‘承先启后’,藉以‘敦睦乡情’而‘联络梓谊’,与中国一般家庙立场相同”(10)许崇知:《槟榔屿潮州会馆史略》,《南洋文摘》总第55期,1964年,第36-37页。。韩江家庙就将大埔人纳入潮州社群,以壮大自己的力量。

另一个潮州人的社团是韩江学校,自1919年11月学校开始筹备,到1920年1月建设完成,有一群大埔领袖的捐助。

“处此文明最盛,竞争剧烈之世,非发展教育无以图存,故欲谋教育之发展,非广设学校莫能竞厥其功。盖学校者,所以灌输其智识技能,锻炼其精神躯体,使成为坚强果敢之优秀国民者也,故学校兴,则优秀之国民众。国多此大多数之优秀国民,则其国不期强而自臻于强矣!又何患乎幸福之不增进,国势之不扩张哉!然而欲促进学校之发达,俾获收尽为优秀国民之效者,厥惟最富有慈善心之人是赖也。我潮侨居留此间为数不少,而求学子弟日益增多,向无学校之设立,徒让他人之专美,殊为憾事。此同人等所以有创办韩江学校之举也!盖捐多数金钱以办慈善事业,为最得金钱之运用,而办慈善工业,尤以兴学育才为较有利益者也。我潮侨不乏热心慈善之士,故对此新补信理员之时,正宜振刷精神,急起直追,合群策力,共襄斯举,则他日成效,自不难与各团体媲美齐辉矣。是为启。

发起人

连瑞利(潮阳)、林连登(惠来)、林参(惠来)、戴淑原(大埔)、许文造(潮安)、马元廷(潮阳)、傅炎峰(潮阳)、胡福德(饶平)、周满堂(潮安)、纪合仁(澄海)、戴振顺(普宁)、纪合义(澄海)、陈罗雄(潮州籍)、陈源泰(潮州籍)、杨锦泉(揭阳)、洪景南(揭阳)、许宗豪(普宁)。”(11)《槟榔屿韩江家庙创办韩江学校缘起》,《槟城新报》1919年11月28日,第7版。

发起人中只有戴淑原是大埔人。戴淑原的父亲戴春荣是清朝最后一任槟榔屿副领事,他本人是中华民国第一任驻槟榔屿领事(1914—1930年)。在晚清,槟榔屿第一任副领事是大埔人张弼士,因此,虽然大埔人在槟榔屿人数并不多,但却因张弼士、戴喜云和戴淑原的关系,具有其他地缘社群不曾有的政治光环。大埔人在槟榔屿潮州会馆里的人数并不多。据1968年编纂的《槟榔屿大埔同乡会三十周年纪念刊》,“邑贤事略”收录在世的28位槟榔屿大埔人,大都兼任大埔同乡会、永大会馆、五属公会、客属公会、广州暨汀州会馆的社团职务,但兼任和潮州社群直接相关的社团职务的只有3人,张奕铭担任“韩江中学董事”,蓝仲友担任“韩江中学副董事长、潮州会馆董事”,蓝允旋担任“韩江中学校产基金保管委员”,但只有蓝仲友在潮州会馆有一席之地。马来半岛其他地区纷纷成立“潮州八邑会馆”,从社团名称上就公开将大埔人排除在外,或者虽然对外名为“潮州会馆”,但事实上却排除了大埔人。(12)槟榔屿之外还有一个短暂的例子:1921年雪兰莪州巴生的大埔人和潮州其他八县组成“潮州公所”,几年后会所事务停顿,大埔人分开单独组织了同乡会。笔者猜测是在“二战”以前,潮州人在巴生市区人数较少,但是在巴生滨海区则以渔业为生的潮州人比较多,故而巴生市区的大埔县就在1925年单独成立大埔同乡会。参见《吧双潮州公所开幕与庆祝双十节志盛》,《益群报》(吉隆坡)1921年10月21日,第9版;詹缘端、徐威雄、童敏薇:《海滨潮乡:雪隆潮州人研究》,吉隆坡:雪隆潮州会馆/华社研究中心,2016年,第25页。反而是以“韩江”作为地缘社团名称的,包括了大埔人,比如霹雳州首府怡保的霹雳韩江公会的现任会长,就是大埔人。因此,从上述可知,在潮州人眼里,大埔人虽然因方言很难融入潮州社群,但是由于都属于潮州府,在某些情境下,潮州社群也会接纳大埔人。大埔人是潮州府大埔县的大埔人,是槟榔屿大埔人籍贯认同的出发点。大埔人曾经在1957年马来亚独立前数次担任槟榔屿广东暨汀州会馆的总理、会长或者副会长。比如戴淑原1916年担任广东暨汀州会馆的总理;戴子丹1922年任广东暨汀州会馆的正会长;何如群1927—1933年担任广东暨汀州会馆副会长,1945—1946年担任正会长;蓝渭桥1937年任广东暨汀州会馆正会长;戴国良1952—1957年任广东暨汀州会馆正会长。(13)《历届董事芳名》,《槟榔屿广东暨汀州会馆一百七十周年纪念特刊》,槟榔屿:槟榔屿广东暨汀州会馆,1973年,第16-25页。

二、方言集聚:槟榔屿大埔社群的群体意识

(一)槟榔屿大埔人与汀州永定人的地缘与方言认同

永定县属于汀州府,讲客家话。永定县和大埔县地界相接,槟榔屿广东暨汀州府诏安县道光八年(1828年)买义冢山地,功德碑上的捐款名单是按照中国的行政区划来题款的,其中有:“汀州府题银八十一元,大埔县题银十五元。”

咸丰十年(1860年)《广东省暨汀州众信士新建槟屿福德祠并义冢凉亭碑记》中出现了“永大馆捐银叁拾大元正”,此时“汀州府”已经变为“永大馆”,顾名思义,永定人和大埔人已经联合起来建立地缘组织。

“本会系吾邑先贤所创立,于道光廿年之前(1840年),惟从前名称不一,最初称‘永大公司’继后又称‘永大馆’,今称为‘永大会馆’,兹因战前簿册遗失,无可查究,以陈洪魁公之墓碑年份为准则,迄今已有一百五十年之历史。

查本会馆乃系陈洪魁公所赠产业,陈公系永定县下洋镇古洋村人,在清道光廿年前,离乡背井,远涉重洋,扁舟一叶,抵达槟榔屿,艰苦备尝。当时即定居本屿谋生,经营打铁行业,陈公早在一百多年前事业上有点发达,且热心慈善福利事业,所以赠出一幢屋宇在槟榔屿打铁街巷门牌七号,给予永定大埔两邑同乡作联络坐谈之所。陈公于道光廿年(1840年)岁次庚子辞世,无后裔,只有侄男乙应、乙贵、侄女秀娘,安葬于广东暨汀州第一公冢之原,墓碑称为永定皇清待赠登士郎洪魁陈公墓,于一九六六年三月廿七日春季会员大会通过,大家同意在墓碑上端用大理石镌刻,改为‘永大先贤’四字。”(14)胡文希:《槟榔屿永大会馆概况》,《北马永定同乡会新会所开幕暨42周年会庆,青年团九周年纪念庆典特刊》,槟榔屿:北马永定同乡会,1992年,第232页。

汀江水系大多河面比较狭窄、河水湍急、遍布险滩。即便如此,人们还是充分利用汀江的水路来进行物资交流。历史上永定人和大埔人都是利用汀江(韩江)的便利,顺流而下到达汕头出海,下南洋。

大埔县在行政上归属广东省,因此大埔方言在汉语方言分类上被归类为“广东客家话”,具体属于“粤台片”的“兴华小片”。客家方言学者罗美珍认为,就语言本身的特点来说,大埔客家话与汀江流域闽西南各县通用的客家话即汀州话属于同类,尤其与永定一带居民所说的客家话几乎没有区别。(15)罗美珍:《谈谈客家方言的形成》,闽西客家学研究会:《客家纵横:乡音传真情——首届客家方言学术研讨会专辑》1994年第12期。转引自蔡驎:《流动的客家:客家的族群认同和民族认同》,上海:上海人民出版社,2016年,第62页。而另一方面,与以汀州话为母语的人们一样,以大埔客家话为母语的人们也一直有着鲜明的客家族群认同。

大埔县位于汀江流域南端,与永定县接壤,与闽西南汀江流域各县一衣带水,大埔居民与闽西南汀江流域各县居民自古以来就有着极为密切的交往。因此,我们说汀江流域客家一体性表现为大埔话与汀州话之间的方言同类性。在马来亚地区,永定人和大埔人联合起来组建地缘组织的,还有新加坡的丰永大会馆,由丰顺、永定、大埔三县组织。(16)此点承曾玲教授提示,谨致谢忱。因19世纪槟榔屿福建人主要是闽南人,排斥说客家方言的永定人葬入福建公冢,故而汀州永定人就和广东省籍社群联合起来,形成北马所特有的“广东暨汀州”社群。

(二)海珠屿大伯公信仰下的槟榔屿大埔人的客家方言认同圈

除了大埔和永定客家,其他客家也很早就已经下南洋到达槟榔屿。另外重要的客家人社群有嘉应、惠州和增城客家。嘉应客家南来槟榔屿很早,嘉庆六年(1801年)就已经申请到大伯公街门牌22号现址地契。(17)曾辉青:《本会会史》,《槟榔屿嘉应会馆成立一百八十六周年纪念特刊》,槟榔屿:嘉应会馆,1987年,第13页。至道光二年(1822年)六月初六,惠州属同人已组织惠州公司,当时归善县(今惠州市惠阳区)李兴以墨西哥银325元购得砖瓦屋两间及地皮一段,无条件捐赠给惠州同乡充作会馆。(18)王琛发:《槟城惠州会馆史》,《槟城惠州会馆180年:跨越三个世纪的拓殖史实》,槟榔屿:惠州会馆,2003年,第25页。仁胜公司是增城和龙门籍最早的联合组织,始创于1801年(这一年嘉应会馆地契上已标明仁胜公司在其北侧)。(19)王琛发:《槟城惠州会馆史》,《槟城惠州会馆180年:跨越三个世纪的拓殖史实》,槟榔屿:惠州会馆,2003年,第25页。增城和龙门在南洋以“增龙”的名号建立社群组织。(20)林琳等:《广东增城客家聚落时空演进过程及动力机制》,《地理研究》2017年第12期,第2393-2404页。虽然槟榔屿增城社群加入了客家五属,但是因为增城境内还有数量不少的广府人,因此槟榔屿增城人也在广州府社群内积极活动,形成跨越方言和地缘的现象。(21)钟炎坤:《槟榔屿增龙会馆简史》,《槟榔屿广东暨汀州会馆二百周年纪念特刊》,槟榔屿:广东暨汀州会馆,1997年,第43页。

同治年间,海珠屿大伯公庙已是跨党派和族群性质的公共场所,在海珠屿大伯公庙活动中占主导权的是增城客和永定客(22)王琛发:《槟城客家两百年》,槟城:槟榔屿客属公会,1998年,第34页。。但是随着客家人势力的崛起,尤其是清末以张弼士为代表的大埔人凭仗清朝副领事的政治光环在槟榔屿强势崛起(23)黄贤强:《十九世纪槟榔屿华人社会领导层的第三股势力》,《亚洲文化》第23辑,1999年。,这座庙宇的管理权逐渐集中到客家人手里。1909年,大伯公两庙第一次出现“惠州、嘉应、大埔、永定、增城五属”的联合团体名称,表示已形成五属客家掌握庙产的局面(24)陈耀威:《槟榔屿海珠屿大伯公庙历史的再检视》,徐雨村、张维安、罗烈师主编:《土地神信仰的跨国比较研究:历史、族群、节庆与文化遗产》,台北:桂冠图书股份有限公司,2018年,第217-243页。,直至今日。

该庙虽然属于客家五属,但除了一个总炉之外,各会馆各有自己的香炉,在庆灯节时,各自请自己的炉,庆灯节也是各自举行。五个会馆各自都有祭拜大伯公的组织:嘉应会馆是嘉德社,惠州会馆是惠福社,永定会馆是永安社,大埔会馆是大安社,增龙会馆则是增龙社。这五个海珠屿客家祭祀团体,成立时间最早的是大安社,在19世纪末期,“以祷神祈福,共谋同乡团结为主旨”。“订每年农历正月十二晚祀神赏灯,并燃放鞭炮以助热闹外,十三晚复设宴联欢,籍叙乡情。董其事者为炉主,系于每年农历正月十三晚在海珠屿大伯公庙当众摇签及掷圣杯决定者,另推举协理四人,协办祀神赏灯一切事宜,任期均为一年。”(25)戴荔岩:《大安社史略》,《槟榔屿大埔同乡会三十周年纪念刊》,槟榔屿:槟榔屿大埔同乡会三十周年纪念刊编辑委员会,1968年,第212页。成立最晚的是增龙社(成立于1975年)。五社的庆灯时间或请炉时间分别是惠州社正月初六,永安社正月初九与初十,大安社正月十一与十二,增龙社为正月十六,嘉德社的仪式则在重阳节。正月十四到十七则由宝福社使用,所以正月十六这天与增龙社有所重叠。宝福社的使用方式是正月十四将大伯公金身送到海珠屿大伯公庙,正月十五晨请火,清晨往市区送香火给会员,正月十六在宝福社犒军(实际上这天没有在海珠屿伯公庙进行活动),正月十七送回五德宫的大伯公金身。对客家五属而言,除了大伯公生日一起祭祀外,其仪式仍是分开进行。(26)张翰碧、张维安、利亮时:《神的信仰、人的关系与社会的组织:槟榔屿海珠屿大伯公及其祭祀组织》,《全球客家研究》总第3期,第111-138页。

除了海珠屿大伯公庙的管理层由五属组成,五属还成立了“惠州、嘉应、大埔、永定、增城五属公所”,正式由神庙组织转型为地缘组织。以五属为基础,1939年还成立了客属公会,以容纳五属以外的客家民众。随着时代的发展,五属逐渐认识到,五属行政区划内还有大量的非客家人,所以不再使用“客家五属海珠屿大伯公庙”,直接使用“海珠屿五属大伯公庙”的名衔。

三、圈层认同:槟榔屿大埔社群的认同层次

社会学家费孝通的“差序格局”观认为,中国人的“格局不是一捆一捆扎清楚的柴,而是好像把一块石头丢在水面上所发生的一圈圈推出去的波纹。每个人都是他社会影响所推出去的圈子的中心。被圈子的波纹所推及的就发生联系。每个人在某一时间某一地点所动用的圈子是不一定相同的”(27)费孝通:《乡土中国 生育制度》,北京:北京大学出版社,1998年,第26页。。每个人都以自己的籍贯为群体认同的准则,依据所面对的不同情境而采取可大小伸缩的认同范围。“籍贯”一词的本意为个人或群体出生或祖居的地方。恰因如此,人们的群体意识便打上祖根之地的印记,这也恰是对“一方水土”及“同风共俗”的认同。正因于此,南洋华人更因远离故土而愈加巩固籍贯意识。(28)宋燕鹏:《马来西亚吉隆坡福建社群史研究:籍贯、组织与认同》,北京:中国社会科学出版社,2020年,第135页。

1786年槟榔屿开埠,闽粤大量华人涌入。福建省籍的汀州人为何没有参与槟榔屿福建社群呢?主要原因是南来槟榔屿的福建省籍社群主要是说闽南话的闽南人,排斥汀州永定客家人,致使行政区划上属于福建省的永定社群只好和广东省籍联合起来,一起创建了“广东暨汀州公冢”。吉打州也是如此。这是早期两地说闽南话的“福建人”在人数上占压倒性优势,排斥永定客家社群的原因。(29)槟榔屿福建人社群的形塑途径,可参见宋燕鹏:《观念、组织与认同准则——19世纪英属槟榔屿邱氏宗族再建构与社群形塑》,《华侨华人历史研究》2018年第2期;宋燕鹏:《地域认同与社群边界——20世纪上半叶英属马来亚槟榔屿福建籍社群的形成》,《八桂侨刊》2018年第2期;宋燕鹏:《宗族、方言与地缘认同——19世纪英属槟榔屿闽南社群的形塑途径》,《海洋史研究》第15辑,北京:社会科学文献出版社,2020年。

道光八年(1828年),槟榔屿的广东暨汀州及诏安县人士纷纷为广东暨汀州公冢扩充坟场捐献金钱,他们以府、县及州的方式结盟。

广东省暨汀卅府诏安县捐题买公司山地银两刻列于左

潮州府题银二百三十四元/新宁县题银二百一十四元五钱/香山县题银一百零三元半/汀州府题银八十一元/惠州府题银七十七元一钱半/增城县题银七十四元四钱半/新会县题银七十四元六钱又三元/嘉应州题银七十六元七钱五/南海县题银五十七元半/诏安县题银四十四元半/顺德县题银四十四元二钱半/从化县题银四十元/清远县题银四十元/番禹县题银二十七元二钱五/大埔县题银十五元(30)碑刻现存槟榔屿广东暨汀州公冢,笔者2019年3月30日田野所得。

从捐款数额上看,在客家人中,汀州府以银八十一元居客家人捐款之首,惠州府以银七十七元一钱半居其次,嘉应州题银七十六元七钱五居第三,增城县题银七十四元四钱半居第四,大埔县银十五元居最后。可见在19世纪早期,五大客群除大埔社群经济实力相对落后外,其余四大社群经济实力相当。从这个捐款题名,我们可以略窥槟榔屿广东暨汀州社群在1828年的内部次社群的结构。以州府地缘来捐献的有嘉应、惠州、潮州、汀州等四地。属于潮州府的大埔县却单独捐献。

综合来看,南来槟榔屿的大埔社群的认同,基本上还是依照“县→府(州)→省”的认同路径,这也是绝大部分南来华人的认同路径。但他们在槟榔屿采取的认同准则并非是直接按照行政区划,而是根据情境灵活处理。首先是依据县份籍贯准则形塑大埔社群,体现在1828年广东暨汀州公冢的捐款名单上的单独行动,以及在1929年成立槟榔屿大埔同乡会;第二,大埔人和永定客家人一起成立永大会馆,在咸丰十年(1860)以“永大馆”的名称出现在广东暨汀州信众新建槟榔屿福德祠的碑记上;第三,大埔社群依照潮州府的地缘认同加入槟榔屿潮州社群,在1885年新建总坟筑凉亭碑序中,列举了按照州府级的捐款名单,有广州府、肇庆府、惠州府、潮州府、嘉应州、高州府、雷州府、琼州府、汀州府,潮州府就隐含了大埔县;第四,早期大埔人因客家方言和永定、嘉应、惠州、增城等社群共同管理海珠屿的大伯公庙,从而形成“五属”跨地缘认同;第五,基于广东省级地缘认同,与广州府、琼州府、肇庆府等共同组成广东暨汀州社群的认同。1881年槟榔屿建立平章会馆,拟恢复其华人最高领导机构的功能,“凡屿中有事集众议焉”(31)力钧:《槟榔屿志略》,聂德宁点校整理、陈可冀主编:《清代御医力钧文集》,北京:国家图书馆出版社,2016年,第334页。。平章会馆十四位理事分别由福、广两帮各占七位,可见此时广东暨汀州社群已经成为可以和福建人分庭抗礼的一方势力。(32)吴龙云:《遭遇帮群:槟榔屿华人社会的跨帮组织研究》,新加坡:新加坡国立大学中文系/八方文化创作室,2009年,第21-36页。通过上述分析,我们发现复杂和多面向是马来西亚槟榔屿大埔人社群认同的特征。当然,还可以对同样作为槟榔屿县级认同的增城县社群做一个简单归纳。它采取三个认同准则:首先,增城人是来自中国增城县者是社群形塑的基本准则;其次是增城客家人加入客家人居多的海珠屿大伯公庙,而后很快增城就变成“五属”的地缘认同之一;第三是在中国原乡行政区划基础上的地缘认同,即增城县是广州府的增城县,所以增城人可以参加广州府会馆活动。增城人依据增城人→客家人→广州府人→广东省人的连环认同,最后参加了槟榔屿广东暨汀州社群。

四、结论

通过上述叙述,可以发现,大埔社群的认同是因应地域和行政区划而呈现立体的、分层次的特征,通过韩江认同与永定客家互相抱团,又以潮州府的地缘产生了潮州认同,因应客家认同而与嘉应、惠州、增城等社群取得联系,形成与广府人相颉颃的槟榔屿的客家社群,最后与广府人相结合形成广东社群的认同。进一步说,槟榔屿广东暨汀州社群另一个明显的特点是,槟榔屿大埔社群与行政区划上与原属福建的汀州永定先结合起来,再与广东社群结合在一起,南洋地区除了槟榔屿广东暨汀州社群外,在槟榔屿对岸相邻的北马吉打州也是如此形塑广东帮群。以大埔县和增城县社群为例,可见以中国原乡县份为基本认同准则的社群在南洋复杂的社会环境中,通过灵活的认同层次,以划定不同层级社群认同所能接纳的范围。