关于地铁车站热烟测试的几点思考

2022-12-02许巍张洁吕珍余

许巍,张洁,吕珍余

(北京城建设计发展集团股份有限公司,南京 210000)

1 引言

地铁车站一般为地下封闭空间,主要通过出入口与外界联系,人流量大,人员密集,相较于地面建筑发生火灾危险性更强,因此,地铁车站防灾系统的可靠性决定了在发生火灾时,能否最大限度地挽救乘客的生命,减小地铁火灾带来的损失。其中,地铁通风排烟系统是地铁防灾系统的一个重要组成部分,地铁通风排烟系统的作用是在火灾发生后及时动作,有效排除烟气,控制烟气流向或减缓烟气沉降的速率,为人员疏散争取足够的时间。

2 地铁工程热烟测试评价标准

地铁工程热烟测试是参照国际上通用的热烟测试标准AS4391-1999 Smoke Management Systems,Hot Smoke Test,在地铁车站内利用受控的火源与烟源模拟真实的火灾场景而进行的烟气测试。具体而言,在车站站厅以及站台公共区中部分别选取实验点,采用热烟实验装置产生预设火灾功率的热烟气,通过热烟测试验证火灾自动报警系统(FAS)、建筑设备自动化系统(BAS)、乘客信息系统(PIS)、通风排烟、事故照明、站台门、闸机等系统以及设备能够按照预设的防灾模式进行联动,并且观测站厅、站台内温度场变化以及烟气的扩散情况,以确保乘客能够在正确的指引下,在规定时间内安全撤离车站。

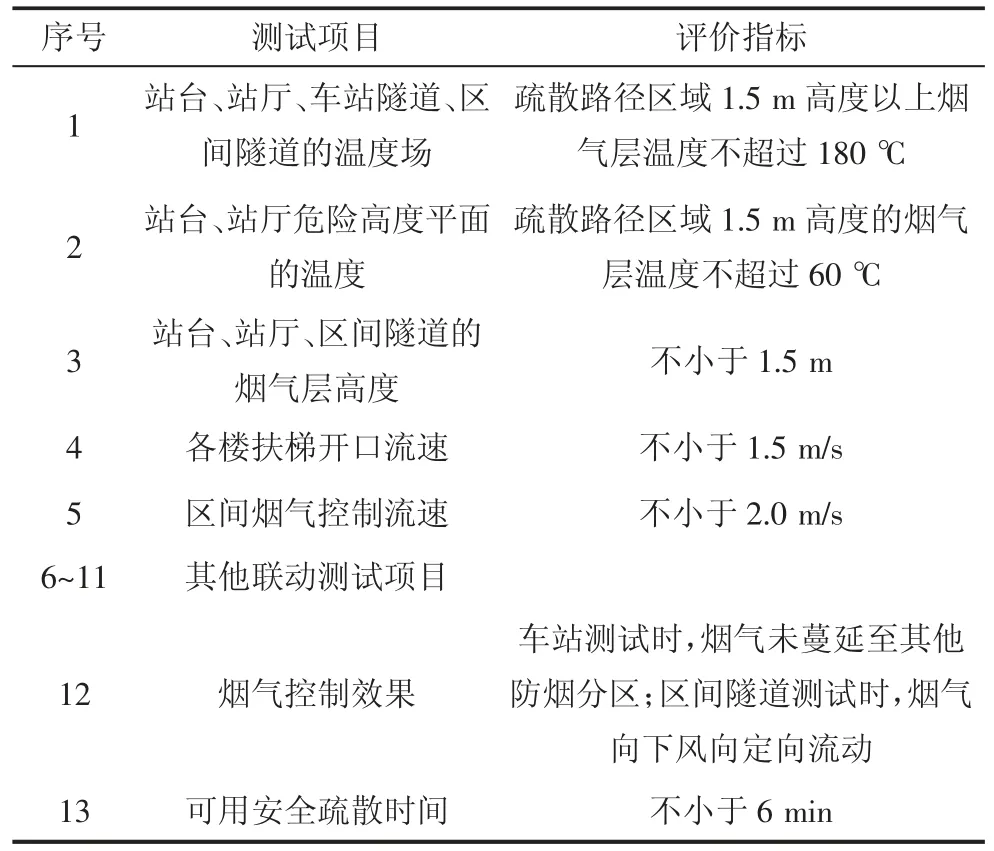

根据AQ 8007—2013《城市轨道交通试运营前安全评价规范》(以下简称《安全评价规范》)要求,热烟测试的具体指标见表1。

表1 热烟测试指标

以上热烟测试标准中,第5项针对区间防排烟模式的验证,第6~11项为其他系统联动相关要求,不在本次讨论范围内。本文主要针对车站通风排烟系统运行效果相关的测试标准进行讨论。

1)第1、2项指标主要反映车站火灾情况下,人员在1.5 m疏散高度之上的温度场对人员疏散产生不利影响的程度。一般而言,只要通风排烟系统正常运行可通过排烟系统将火源产生的热量部分排出,除近火源处局部区域外,车站内各温度测点处的温度基本可以达标。

2)第3项指标反映车站火灾情况下烟气层的高度对人员疏散产生的不利影响的程度。地铁车站通风排烟系统采用半横向排烟模式,其机理就是通过排烟系统排除储烟仓中的烟气,减缓烟气沉降的速率,在规范所规定的6 min疏散时间内保证人员在1.5 m疏散高度范围内烟气浓度以及可见度满足疏散要求。对于1.5 m疏散高度范围的能见范围,《安全评价规范》并没有给出量化指标,但是参照人员掩鼻情况下能够走行的距离,个人建议此能见度范围宜不小于30 m。

3)第4项指标特指在站台层公共区火灾工况下,防止烟气蔓延到站厅层公共区,楼梯口部断面所需要达到的疏散迎面风速,GB 50157—2013《地铁设计规范》(以下称《地铁设计规范》)对此的要求是不小于1.5 m/s。这项指标对于站台层发生火灾时乘客的疏散尤为重要。楼梯口部断面风速要求对应站台发生火灾时所投入的实际排烟量的大小,此处的实际排烟量并不能和车站配备的车站排烟风机额定风量相等。由于排烟管路实际阻力与设计计算阻力存在偏差,以及全封闭站台门并非完全密闭等因素,实际排烟量往往有可能小于所配置的车站排烟风机的额定风量,从而导致楼梯断面风速不达标。一般而言,站台层火灾模式下,车站排烟风机配合排热风机、区间事故风机联合运行,楼梯口部风速一般能达到3~5 m/s,完全满足规范要求。但是,需要注意的是,楼梯口部风速过大虽然满足规范要求,但是过大的风速会冲散烟气分层,楼梯侧边局部区域容易形成窝烟区,从而造成站台层公共区局部区域1.5 m疏散高度以下能见度受到影响,因此,站台层公共区火灾工况模式并不是投入的排烟量越大越好,楼梯口部风速控制在3~4 m/s为宜[1]。

4)第12项指标主要反映车站各防火(烟)分区之间防火封堵的完善程度。如果施工阶段防火封堵措施不到位,那么在实际排烟工况下,烟气就有可能通过防火封堵缺陷部位蔓延至相邻的防火(烟)分区。此问题在实际热烟测试经常出现,为解决此问题,需要投入大量的人力物力查找泄漏点,完善防火封堵,因此,施工阶段需要对施工单位进行明确的交底工作,强调防火封堵的重要性以及防火封堵不完善的后果。

3 对于车站站台火灾模式的思考

国内以往车站在站台公共区火灾工况下,一般的排烟模式是开启车站排烟风机,利用站台层排风管对站台公共区进行排烟运行,同时开启站台两侧站台门,启动车站排热风机,利用轨顶风道对区间进行辅助排烟,为了保证楼梯口部断面风速,也可以同时启动车站两端的事故风机利用事故风阀对区间进行辅助排烟。在这种火灾模式下,由于排热风机以及事故风机额定风量远大于车站排烟风机额定风量,因此,排热风机以及事故风机是这种模式下的排烟主力,楼梯口部风速的形成主要靠排热风机以及事故风机运行实现。

GB 51298—2018《地铁设计防火标准》中明确指出“对站台公共区进行排烟时,应能防止烟气进入站厅、地下区间、换乘通道等邻近区域”。此条规范的要求与以往的站台火灾运行模式是相抵触的,直接否定了以往火灾模式中排热风机利用轨顶风道,事故风机利用事故风阀对区间进行辅助排烟的方式。为了应对规范要求,保证站台火灾时的实际排烟量以及楼梯口部断面风速,只能在站台两端各设置一条集中排烟管,通过风阀转换,利用排热风机通过集中排烟管在站台两端进行集中排烟,同时为防止烟气进入区间,站台两侧站台门不能开启。(1)由于地铁车站空间有限,管线复杂,集中排烟管体量很大,进一步加剧了车站管线综合的难度。(2)站台火灾工况下,虽然在车站排烟风机的基础上投入了车站排热风机,但是对于个别较为复杂的3层车站而言,楼梯口部风速存在不达标的可能。

此条规范在条文解释中指出,不开启站台门主要是考虑到站台发生火灾时,可能存在列车过站可能,此时列车的活塞效应会冲击热烟层流,使热烟扩散至整个车站,恶化乘客疏散环境。但是对于采用闭式或者开闭式系统的车站(注:此两种类型系统站台安装非封闭站台门),要求列车减速过站,降低活塞效应对烟气场的冲击。(1)这种说法本身对于不同系统制式就存在标准执行层面的不一致。(2)列车在进站时,活塞效应的确会冲散烟气场,造成烟气在整个车站的扩散,但是当列车离站时,站台区域的烟气会被大量吸入轨行区,在很短时间内降低站台层的烟气浓度。由于列车是高速过站,这个变化过程会在很短的时间内完成,而列车离站后的效应延迟,对乘客的疏散反而是有利的。

通过多次热烟正式测试前的调试过程中发现,列车过站的活塞效应确实会造成楼梯口部气流逆行,烟气部分进入站厅公共区,但是在很短时间内,由于列车离站的活塞效应影响,进入站厅的烟气很快又被吸回站台,并且列车离开后所带走的大量气流很快降低了整个站台区域的烟气浓度,从效果上而言,甚至要比排烟系统的效果更好。因此,不能简单地看待活塞效应对于烟气场的冲击,正如活塞效应对于地铁空调系统运行的作用,活塞效应对于站台排烟而言是把双刃剑,所以,因为列车进站的活塞风效应冲击烟气场而禁止开启全封闭站台门的方式存在不妥。

排烟风机的配置是保证乘客疏散的主动措施,事故风机是否运行往往是决定站台排烟效果好坏以及楼梯口部风速是否达标的关键。目前,国内很多城市仍然采用打开全封闭站台门进行站台排烟的方式,但是,为了降低活塞效应对烟气场的冲击,仅打开端门或首尾滑动门,经过热烟测试验证,此种方式能较好地发挥事故风机的作用,完全抑制了烟气向站厅的蔓延。

4 对于车站站厅火灾模式的思考

《地铁设计规范》规定站厅防烟分区面积不应超过2 000 m2。对于大部分地铁车站,站厅面积均不超过2 000 m2,整个站厅设置为一个防烟分区,站厅火灾工况下,车站两端的排烟风机通过大系统排风管路对站厅进行排烟运行。但是部分车站站厅面积超过2 000 m2,需要设置两个防烟分区,以往的做法是站厅中任一处发生火灾,车站两端排烟风机同时开启,对两个防烟分区同时进行排烟运行。但是2018年颁布的GB 51251—2017《建筑防烟排烟系统技术标准》(以下简称《技术标准》)中第5.2.4条款规定“当火灾确认后,担负两个及以上防烟分区的排烟系统,应仅打开着火防烟分区的排烟阀或排烟口,其他防烟分区的排烟阀或排烟口应呈关闭状态。”按照此规范条文要求,对于设置两个防烟分区的站厅而言,哪个防烟分区先触发报警,仅开启此防烟分区的排烟系统,另一个防烟分区不启动排烟系统。因此,目前设计单位在编制车站火灾模式时,对于站厅设置两个防烟分区的车站,站厅火灾模式采用分区排烟方式。

《安全评价规范》中热烟测试指标第12条要求烟气不能蔓延至其他防烟分区。但是对于站厅设有两个防烟分区的车站而言,在热烟测试时会先后触发两个防烟分区的排烟模式,如果仅启动先行报警的防烟分区内的排烟系统,烟气不可避免地会蔓延至另一个防烟分区。如果按照热烟测试指标要求,则热烟测试判定失败。

《技术标准》主要针对民用建筑工程编写,而民用建筑工程不同于地铁工程,一方面民用建筑工程一般不需要进行热烟测试流程,并没有烟气蔓延至相邻防烟分区的禁忌;另一方面《地铁设计规范》规定地铁工程只考虑“一条线路、一座换乘车站及其相邻区间的防火设计应按同一时间发生一次火灾计”原则。因此,对于站厅设置两个以上防烟分区的车站而言,规范之间的盲区造成了现实问题的产生,解决此问题还有待《安全评价规范》对于热烟测试判定标准的进一步细化。

5 结论

地铁车站排烟系统的设置最终目的是为乘客的安全疏散提供条件,为乘客安全疏散争取必要的时间。因此,应从最有利排除烟气,保证疏散条件的角度出发。以往的车站排烟系统设计基本上都是从理论出发,缺乏必要的验证手段,《安全评价规范》的出台,提出了排烟效果验证以及量化手段,不仅能检验设计方案的合理性,同时也检验了施工质量水平。

1)对于站台火灾工况而言,开启站台门端门或首尾滑动门,利用车站事故风机以及排热风机对站台区域进行辅助排烟效果要明显好于采用集中排烟管的系统形式。快速将烟气吸入轨行区,保持站台区域人员疏散高度范围内烟气浓度、能见度处于受控状态,更加有利于人员的疏散。

2)对于车站站厅存在两个以上防烟分区的车站,由于与《技术标准》以及《地铁设计规范》相关要求存在一定的冲突,《安全评价规范》相关判定准则还有待进一步细化,以满足地铁车站排烟模式的实际情况。