东江河源至石龙主要枢纽补建鱼道设计参数研究

2022-12-01刘永安

刘永安 ,刘 霞 ,2

(1.珠江水利委员会珠江水利科学研究院,广东 广州,510611;2.水利部珠江河口治理与保护重点实验室,广东 广州,510611)

0 引言

水电工程建设与运行在防洪、发电、航运等方面对我国社会经济发展起到重要的推动作用,但工程阻隔导致河流连通性受损、生境条件改变、生态环境负效应[1]。东江河源至石龙段已建的木京、沥口和剑潭电站枢纽在前期建设中未修建鱼道等过鱼设施,阻碍了鱼类洄游通道和上下游长期的基因交流。

随着水利水电开发建设对鱼类影响认知的不断深入,针对早期已建工程进行改建和补建过鱼设施的要求也越来越多[2]。目前已建大型水电站补建鱼道在国内尚无先例,其设计方案既要保障鱼道布置合理、过鱼效果可靠,也要兼顾考虑施工过程中对电站运行安全的影响[3]。因此,为做好木京、沥口和剑潭水利枢纽补建鱼道建设的前期研究,本文探究了这三个枢纽鱼道水位和设计流速,为后续鱼道设计提供参考。

1 过鱼目标分析

1.1 过鱼对象确定

过鱼对象选择主要从具有洄游习性、受保护物种多样性、具有经济价值等三方面考虑[4]。根据鱼类资源调查和查阅相关资料[5],确定东江鱼道主要过鱼对象为青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼、七丝鲚、鳗鲡、赤眼鳟,兼顾过鱼对象为广东鲂。

1.2 过鱼季节确定

过鱼设施的主要目的是促进大坝上下游鱼类遗传基因交流,因此,过鱼时段的选择应重点保证主要过鱼对象在繁殖季节的过坝需求,根据过鱼对象的生态习性,结合鱼类资源调查情况,初步拟定木京、沥口和剑潭枢纽鱼道过鱼季节为2~11月份[5],见表1所示。

表1 鱼道过鱼季节选择

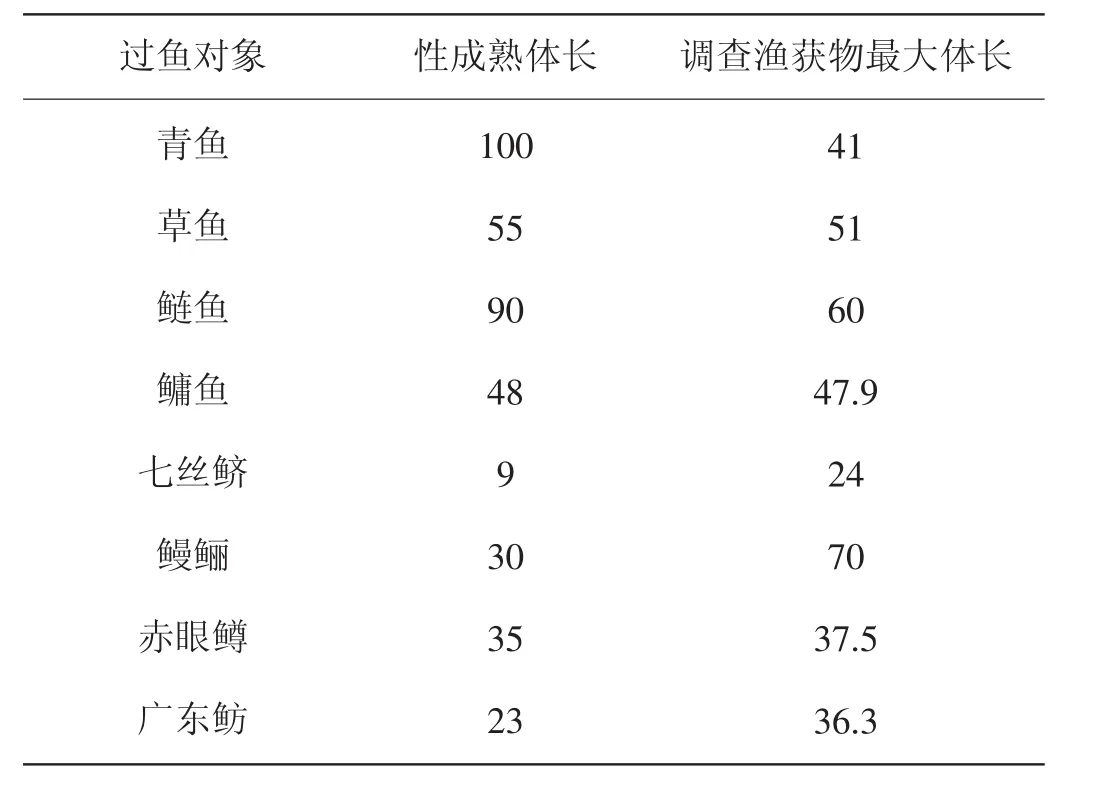

1.3 过鱼规格确定

过鱼对象规格主要按照鱼类最小性成熟个体体长进行确定,以提高鱼类上行过坝个体参加当年繁殖的可能性。根据相关文献资料[6-9],青鱼大多数性成熟为4~5龄,性成熟体长100cm;鳙鱼性成熟年龄为4~5龄,体长约90cm;七丝鲚性成熟最小个体体长9cm。因此,建议鱼道过鱼规格为9~100cm,具体见表2。

表2 过鱼对象渔获物数量与体长汇总表 cm

2 鱼道设计的基本参数

鱼道是帮助鱼类顺利通过闸坝等障碍物的专用设施,在维系河流连续性与生物种群交流方面具有重要作用[10]。然而鱼道设计中仍存在诸多局限性和运行不确定性,鱼道进水口设计流速、进出口设计运行水位与实际水位的偏差对鱼道过鱼效果存在影响[11]。本次以木京、沥口和剑潭水利枢纽为研究对象,提出了东江枢纽鱼道水位和流速的建议值。

2.1 鱼道水位的确定

鱼道上下游的运行水位,直接影响到鱼道在过鱼季节中是否有适宜的过鱼条件;鱼道上下游的水位变幅,也会影响鱼道出口和进口的水面衔接和池室水流条件,使到达出口部位的鱼无法进入水库,也可以使下游进口附近的鱼无法进入鱼道。木京、沥口和剑潭枢纽运行日志[5]及鱼道上下游水位确定原则如下:

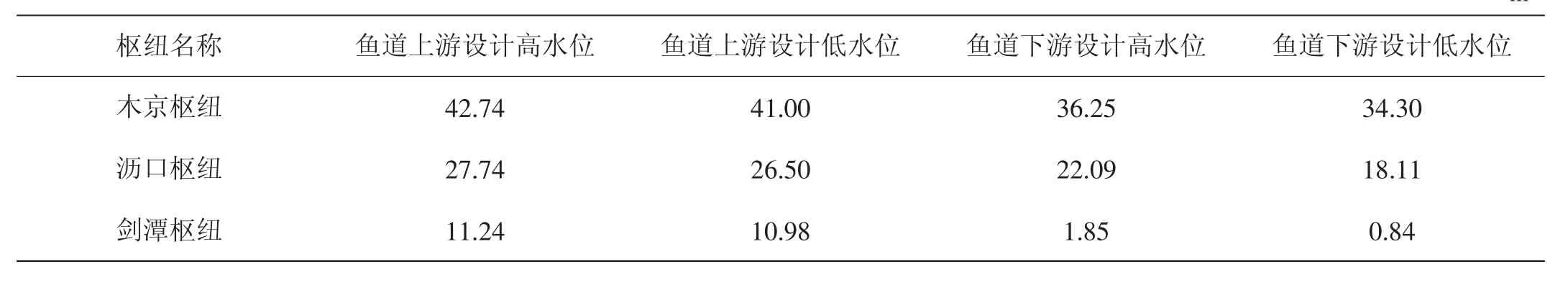

(1)木京枢纽运行方式。当上游来水流量小于677.1m3/s时,以满负荷发电,不开启闸门泄洪,保持正常蓄水位42.74m;当来水流量大于2 000m3/s时,木京水电站以最大负荷发电,保持坝前水位在41m运行。因此,建议鱼道上游高水位设计为42.74m,上游设计低水位采用坝前水位41m。当木京水电站单台机组发电时,木京枢纽下游尾水位为34.30m;当木京水电站所有机组满发时,下游尾水位为36.25m。因此,鱼道下游最低设计水位采用木京水电站单台机组发电时的下游水位为34.30m,鱼道下游高水位采用木京电站满发机组时的水位为36.25m。

(2)沥口枢纽运行方式。根据沥口枢纽调度运行情况,在正常情况下沥口坝前水位始终控制在正常蓄水位27.74m;当枢纽上游来水流量在1 128m3/s~1 940m3/s之间,闸前水位保持在26.5m;当来水流量大于1 940m3/s时,闸门逐步打开泄流,直至上游水位恢复到正常蓄水位。因此,建议沥口枢纽鱼道上游设计最低水位为26.50m,设计高水位为正常蓄水位27.74m。

当沥口水电站机组一台满发时的下游水位为18.11m;当机组满发时下游水位为22.09m。根据《水电工程过鱼设施设计规范》[12],鱼道设计运行水位应根据坝(闸)上、下游可能出现的水位变动情况合理选择。因此,建议沥口枢纽鱼道下游设计低水位为18.11m,鱼道下游设计高水位为22.09m。

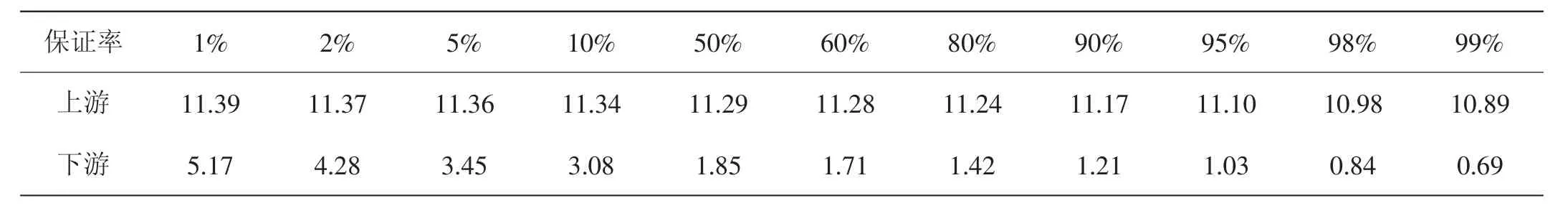

(3)剑潭枢纽运行方式。根据《水利水电工程鱼道设计导则》[13],鱼道上下游运行水位较为稳定时,鱼道上游设计水位可采用在过鱼季节相应的闸、坝正常运行水位,下游设计水位取过鱼季节多年的运行水位。通过枢纽运行以来历年实测水位资料分析,鱼道上游设计高水位采用剑潭枢纽正常运行水位为11.24m,上游设计低水位采用过鱼季节98%保证率为10.98m;下游水位变动对鱼道的影响较大,为应对过鱼季节水位变动,考虑过鱼季节98%保证率为下游设计低水位,即0.84m,过鱼季节50%保证率为下游高水位,下游设计高水位为1.85m。水位综合历时保证率结果如表3所示。

表3 剑潭枢纽过鱼季节(2~11月)水位综合历史保证率表 m

根据上述原则和水文计算分析,剑潭、沥口、木京枢纽设计水位及鱼道上下游设计水位如表4所示。

表4 剑潭、沥口、木京枢纽设计水位及鱼道上下游设计水位 m

结合上述枢纽的运行日志和相关文献资料,总结了鱼道上下游水位确定的几种方法:

(1)鱼道上游设计高水位一般采用枢纽正常蓄水位,设计低水位大多结合水电站满额发电时最大下泄量或考虑过鱼季节保证率进行确定。

(2)鱼道下游设计水位可选择在单台机组发电与全部机组发电的下游水位之间或考虑过鱼季节多年的运行水位。

2.2 鱼道流速设计

在进行鱼道设计时,鱼道进口流速应大于鱼类的感应流速,鱼道进口通常采用一个较大的流速以吸引鱼类,一般最佳的诱鱼流速范围在临界游泳速度和突进游泳速度之间。本次东江河源至石龙段鱼类游泳能力试验测试方法如下:

(1)感应流速。将暂养48h后的单尾实验鱼放置于游泳能力测试水槽中,静水下适应1h后每隔5s以微调方式逐步增大流速,记录实验鱼游泳状态由自由游动转变为逆流游动时的流速大小,得到实验鱼的感应流速,并在每条鱼实验结束后测量其体长、体重等形态学参数。

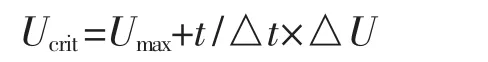

(2)临界游泳速度测试。临界游泳速度的测定采用“递增流速法”:待鱼暂养48h后,将单尾鱼转移至测试水槽中。实验前先对实验鱼体长进行估测,而后在1.0BL/s(1倍体长每秒)流速下适应1h以消除转移过程对鱼体的胁迫影响,适应后每20min提高一次流速,流速增量为1.0BL/s。当鱼达到疲劳状态后,停止实验(鱼疲劳状态的判定:鱼停靠在下游网上时,轻拍下游壁面20s,鱼仍不重新游动,视为疲劳)。取出疲劳后的实验鱼并测量体重及常规形态学参数,测试样本量至少保证10尾。相对临界游泳速度(Ucrit,BL/s)按以下公式计算:

式中:Umax为鱼能够完成持续时间(△t)的最大游泳速度;t为在最高流速下的实际持续时间(t<△t);△t为改变流速的时间间隔(20min);△U为速度增量(1.0BL/s)。

绝对临界游泳速度Ucrit(m/s)由相对临界游泳速度Ucrit(BL/s)与鱼体长(BL)相乘求得。

(3)突进游泳速度测试。突进游泳速度的测定亦采用“递增流速法”,与临界游速的测试方法及公式基本一致,仅将流速提升时间间隔△t改为20s,流速增量仍为1.0BL/s,鱼体疲劳时对应的流速即为突进游泳速度。当每尾鱼测试完成后,取出疲劳后的实验鱼并测量体重及常规形态学参数。

(4)持续游泳时间测试。将单尾暂养后的实验鱼放入实验水槽中,在1.0BL/s的流速下适应1h,消除转移过程对鱼体的胁迫影响,然后在1min以内调至设定流速后开始计时,观察鱼的游泳行为,当实验鱼疲劳无法继续游动时结束实验并记录游泳时间。以200min为时间阈值,在设定流速下持续游泳时间大于200min的速度均称为可持续游泳速度。

根据鱼类游泳能力测试结果[5],建议鱼道进口流速设计为 0.70~1.25m/s。

表5 鱼类游泳能力测试结果

3 结论

(1)在鱼类通道设施的设计中,明确工程所在河段主要过鱼对象和过鱼目标,并掌握鱼类生态行为习性,是鱼道设计的基本前提。

(2)根据鱼类资源调查,建议东江鱼道主要过鱼对象为青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼、七丝鲚、鳗鲡、赤眼鳟,兼顾过鱼对象为广东鲂。建议鱼道过鱼季节为2~11月份,过鱼体长为9~100cm。

(3)根据鱼类游泳能力测试结果,建议鱼道进口流速设计为 0.70m/s~1.25m/s。

(4)本文通过分析木京、沥口和剑潭电站的运行调度确定了鱼道上下游设计水位,同时结合鱼类游泳能力试验和鱼道设计规范确定了鱼道进口设计流速,为后续三个枢纽鱼道设计提供了参考依据。