巍巍祁连 山河砥砺

2022-12-01王琳

文王琳

今天,当我们行走在河西走廊,仰望孕育了河西走廊绿洲和丝绸之路文明的祁连山脉,这条承载着中华民族的过去、现在以及未来的雄伟山脉,值得我们重新注视,并永久守护。

辽阔天地间,绵延而立的祁连山脉静默不语,岿然不动,如屏障般守护着中国西部 摄影/王金

祁连山,中国西部的一道生态屏障

地处中国地势第一、二阶梯分界线,位于黄土高原、青藏高原、内蒙古高原三大高原交会处,毗邻腾格里、巴丹吉林和库姆塔格三大沙漠,辽阔天地间,绵延而立的祁连山脉静默不语,岿然不动,如屏障般守护着中国西部—

穿越数亿年的沧海桑田,追溯祁连山的形成演化,从浩瀚汪洋到宽谷盆地,从海底火山到壮丽雪山,一切,源于一次剧烈的地壳变动—

漫长的岁月中,地球板块不断分裂、迁移、碰撞、重组。大约在6500万年前,一路向北漂移的印度次大陆与欧亚大陆迎面相撞,导致地表大面积隆起,揭开了喜马拉雅造山运动的序幕,地球上最高、最大、最年轻的高原—青藏高原由此诞生。此后的数百年间,青藏高原不断挤压、隆升,一组西北至东南走向的弧形山脉逐渐形成,这,就是祁连山脉。

伴随着祁连山脉的拔地而起,在其北麓自然形成了一条狭长的走廊—河西走廊。千万年后,它成为东西方文化交流史上的一条黄金通道。

从地理学的角度,祁连山系可分为东、中、西3个部分,其西端至当金山口,与阿尔金山、昆仑山脉相接,东端至黄河谷地,与六盘山、秦岭相连,东西长约1000千米,南北宽约300千米。这组大致平行的山脉群中,包括党河南山、野马山、托来山、托来南山、野马南山、疏勒南山、冷龙岭、大通山、土尔根达坂山以及宗务隆山等一系列大山,可谓“山连山、岭连岭,千山万岭的海洋”。

翻开中国地形图,或许会让你对这条山脉有更清晰的认识:在地图上先后标出青藏高原、内蒙古高原、黄土高原的轮廓,无论从哪里画起,在哪儿停笔,位于三大高原交会处的祁连山脉都会出现在视线内。仔细观察,你会发现它的三面被沙漠包围,北面是巴丹吉林沙漠,西面是库姆塔格沙漠和塔克拉玛干大沙漠,南面是柴达木盆地。而身居内陆、远离海洋的祁连山,则如同伸入西北内陆干旱地区的一座湿岛,阻挡着三大沙漠向南侵袭的脚步,维系着河西走廊绿洲的生态平衡,守护着世界“第三极”青藏高原和“中华水塔”三江源的生态安全。

从空中俯瞰,祁连山脉从东向西主要包含森林、草原、荒漠三种景观。然而,这仅仅是从水平方向上来说。纵观在水平地带性和垂直地带性双重控制下的祁连山脉,几乎囊括了除海洋之外的雪山、冰川、宽谷、盆地、河流、湖泊、森林、草原、沙漠、戈壁、湿地、丹霞等地球上所有类型的地形地貌,呈现出千姿百态的神奇景观。这些自然景观交相辉映,波澜壮阔,构成了一个复杂而又完整的复合生态系统。

千百年来,中国西部地区的生态平衡离不开祁连山脉的水源涵养,对此,古人早有“雪山千仞,松杉万本,保持水土,涵源吐流”的认识。在祁连山区,分布着青海云杉林、祁连圆柏林、冷蒿草原、温性草原、高寒流石坡植被、高寒荒漠植被、高寒高原植被、高寒灌丛、寒温性针叶林等众多自然植被,它们共同构成祁连山区重要的水源涵养林。作为山地贮水供水的中心,祁连山水源涵养林不仅发挥着突出的生态水文功能,涵养并储蓄了山区的雨雪降水和冰雪融水,更在调节区域气候、净化空气、防风固沙、保护生物多样性、保持生态平衡与稳定、保障生态安全与可持续发展等方面发挥着极其重要的作用。

祁连山区浩瀚的森林、广袤的草原为野生动植物提供了良好的栖息环境 供图/视觉中国

野牦牛、西藏野驴 供图/视觉中国

与此同时,祁连山区浩瀚的森林、广袤的草原也为野生动植物提供了良好的生存环境,让这里成为雪豹、野牦牛、西藏野驴、藏原羚等众多珍稀野生动物的家园。据统计,祁连山区共栖息着野生脊椎动物28目63科294种,其中兽类69种、鸟类206种、两栖爬行类13种、鱼类6种,国家一级保护野生动物15种,国家二级保护野生动物39种。此外,这里还生长着冬虫夏草、雪莲、红花绿绒蒿、羽叶点地梅、星叶草等高等植物95科451属1311种,其中,国家二级保护野生植物32种,列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》的兰科植物有12属16种。

独特而典型的自然生态系统和野生动植物区系,让祁连山脉不仅成为我国生物多样性保护的优先区域,也是世界高寒生物重要的资源库及野生动物迁徙的重要廊道,更在我国“两屏三带”生态安全战略中发挥着“青藏高原生态屏障”和“北方防沙带”两大作用。

试想,如果没有祁连山,三大沙漠将会和柴达木盆地的干旱荒漠连成一片,直逼青藏高原,河西走廊的千里沃野将销声匿迹。与此同时,沙漠会朝兰州方向大大推进,继而向黄土高原周边地区不断侵袭和蔓延,包括甘肃、青海、宁夏等在内的西北地区相当一部分城市将被沙漠覆盖,沙尘暴的肆虐会更加严重,中国的地理格局将发生天翻地覆的变化,后果不堪设想……

“构筑起中国西部不可替代的生态安全屏障”,这就是祁连山脉存在的意义。然而,它的意义并不仅限于此。当我们在一个更加广阔的时空尺度下看,才能真正理解祁连山脉承载的神圣而重大的使命。

雪豹 供图/视觉中国

藏原羚 摄影/陈冈

祁连山脉的最高峰—团结峰 供图/视觉中国

祁连山,河西走廊的一脉生命之源

行走在河西走廊一望无际的戈壁沙漠中,你会深深感受到祁连山的伟大。它滋养滔滔大河,孕育沙漠绿洲,守护着沿线城市的生存发展,造就了这片土地的富庶繁荣,更缔造了人类古老绚丽的文明血脉—

水是生命之源,也是我们探寻祁连山对河西走廊乃至整个中国的意义之关键所在。

在陆地上,大气降水是淡水资源的重要来源,在干旱的西北更显弥足珍贵。由于青藏高原阻挡了印度洋和太平洋暖湿气流的北上,让本就深处内陆、远离海洋的中国西北地区变得更加干旱少雨。但幸运的是,因为有了祁连山脉,这片“大漠孤烟”的土地迎来了改变命运的力量。

纵览绵延千里的祁连山脉,海拔4000米以上的山地面积占整个山区的三分之一,单是海拔5000米以上的高峰就有26座,最高的团结峰海拔5826米。高大的山峰拦截了来自太平洋暖湿气流中的水汽,在高空遇冷形成云团,逐渐凝聚成丰沛的山区降雨洒向大地,在经过蒸发、下渗、植被截留等一系列过程后,以地表径流与地下水两种形式相互转化,循环演变。与此同时,在海拔4000米以上的山峰,大量积雪终年不化,它们不断堆积、压实、结晶,孕育出众多的雪山和冰川。

在地球上,冰川是地表重要的淡水资源。一条条冰川倾泻而下,气势磅礴。海拔5143米的七一冰川是中国人自己在祖国大地上发现并命名的第一条冰川;海拔5483米的梦柯冰川,是祁连山区最大的山谷冰川;海拔5290米的敦德冰川,诞生了中国境内第一支深孔冰芯……目前,祁连山已被查明的冰川共有3306条,储水量约1320亿立方米,大概是三峡大坝蓄水总库容的3.36倍,堪称一个巨大的“固体水库”。

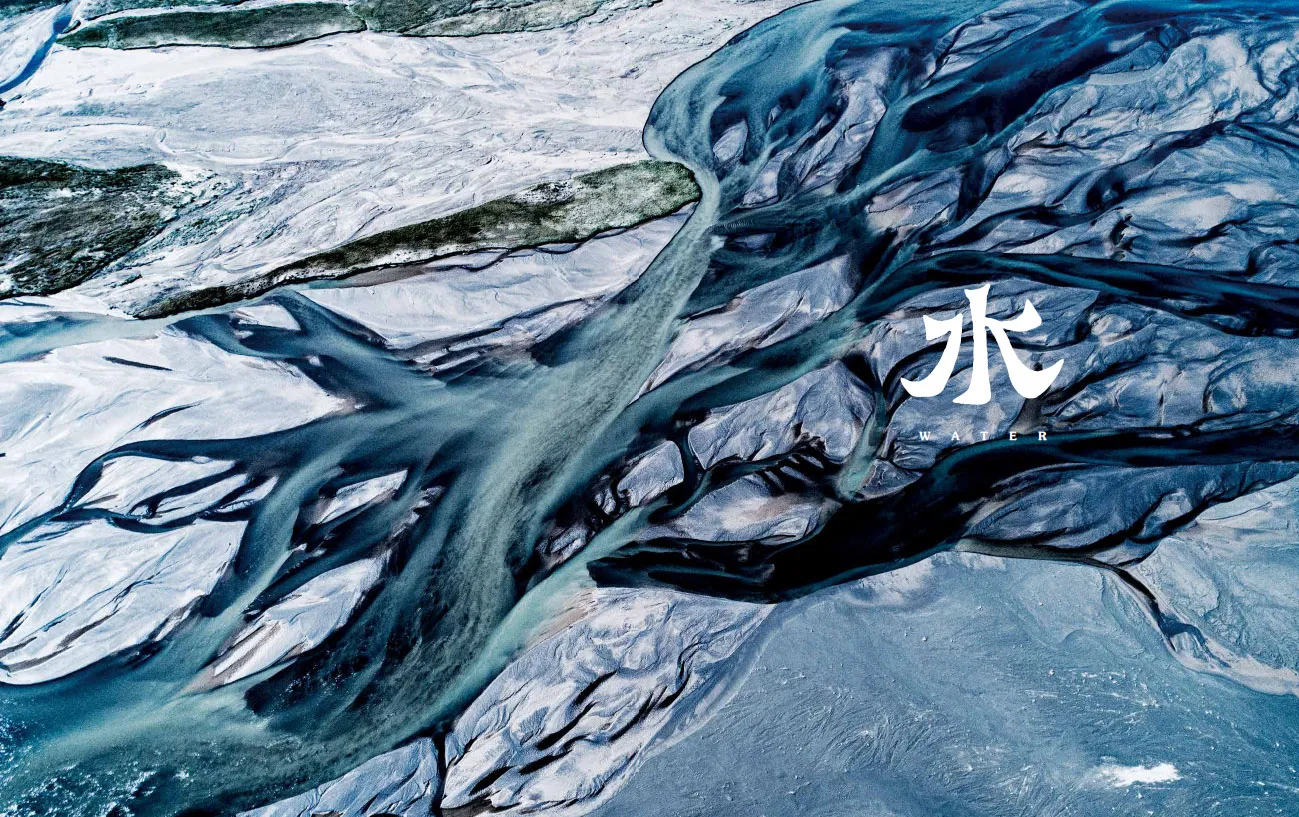

来自祁连山的冰雪融水和山区降水共同构成了祁连山水系,涓涓水流在山间、宽谷、盆地汇集成河,一路奔涌而下,成为黑河、疏勒河、石羊河三大水系及56条内陆河的源头,源源不断地流进河西走廊,滋养了120万公顷林地和620万公顷草地,哺育了600多万人民,养活了700多万头牲畜,灌溉了70余万公顷农田,造就了这片土地的丰饶,让这里成为中国西北地区最主要的商品粮基地和经济作物集中产区。

让我们梳理一下润泽了河西走廊干旱大地的三大水系—

石羊河,古名“谷水”,发源于祁连山脉东段冷龙岭北侧的大雪山,全长250千米,流域面积4.16万平方千米,多年平均径流量15亿立方米,流域覆盖武威、金昌、张掖和白银四市九县区,滋养着被腾格里和巴丹吉林两大沙漠包围的民勤绿洲,同时也孕育了积淀丰厚的凉州文化。

黑河,古称“弱水”,发源于祁连山北麓中段,全长810千米,流域面积约5.64万平方千米,地跨青海、甘肃、内蒙古三省区,在祁连山区形成的地表径流总量为37.55亿立方米,经山丹,过张掖,至高台,入酒泉,最终流向内蒙古居延海,在戈壁深处孕育出大片湿地奇景,也造就了张掖“塞上江南”的美誉。

疏勒河,古名“籍端水”,发源于祁连山脉西段托来南山与疏勒南山之间,干流全长540千米,流域面积3.95万平方千米,多年平均径流量10.31亿立方米。出昌马峡谷后,一路向西,过玉门,穿瓜州,奔敦煌,横跨青海、甘肃、新疆三省区,串联起一片片绿洲,孕育了人类文明史上无与伦比的敦煌文化。

七一冰川 供图/视觉中国

自古,人类文明前行的脚步始终都是与水为伴。古代没有先进的交通工具和补给手段,因此,行走在丝绸之路上的商队、使团、军队必须要沿着河水前行。设想一下,倘若没有祁连山脉,就没有冰川融水和山区降水形成的一条条河流,气候干旱、降水稀少的河西走廊也无法形成一个个绿洲、城邦,从而将是一片沙漠的世界,古代那些身处荒漠之中的边关将士和商队使者便没有充足的水源补给,中原和新疆就只能隔沙而望,丝绸之路或许只是一条“死路”。

从这个角度来说,没有祁连山脉,就没有河西走廊的繁盛景象,也就没有绵延悠长的丝绸之路。正是因为有了祁连山脉的庇护,才有了冰雪融水和山区降水共同滋养的一条条河流,一条条河流养育了一片片绿洲,一片片绿洲连缀起河西走廊,河西走廊才由此成为中原通向中亚、西亚的必经之路,丝绸之路才由此成为东西方文化交流史上的一条伟大通道。

祁连山,回荡千年的一曲文明交响

从河西走廊南望,雄伟的祁连山脉横贯千里,与天相连。从大漠到雪山,从河流到草原,从长城到边关,数千年的时光中,战马奔腾、使者往来、驼铃悠悠,文明的碰撞与融合在这里渐次上演—

回望历史深处,在那个风云激荡的年代,无数为了理想不断求索的英雄志士从祁连山走过,留下了他们的深情和足迹,也留下了他们的信仰和希望。

这里是祁连山脉中段一条长约28千米、贯通南北的大峡谷—扁都口。两千多年前,张骞和他的使团渡过黄河后,便是由这里进入河西走廊。当他们走出草木葱郁的扁都口,走进炽热荒凉的茫茫戈壁时,或许并不知道,一条横贯东西、连接欧亚的伟大通道将在他们的足迹下诞生。

数年后,这条连通河西走廊和青海的重要通道又迎来了一位英雄—骠骑将军霍去病。在他的身后,一支精锐军队正在翻越天寒路险的隘口。出扁都口,大军直奔河西走廊,来到焉支山下。

坐落于河西走廊峰腰地带甘凉交界处的焉支山,象征着胜利和开放 摄影/张习武

焉支山,祁连山脉的一条支脉,坐落于河西走廊峰腰地带的甘凉交界处。公元前121年,霍去病率军在此击败匈奴4万余人,取得胜利,占据了河西地区,始创了世界上历史最悠久、规模最大的马场—山丹马场。

“失我焉支山,令我妇女无颜色。失我祁连山,使我六畜不蕃息。”就在匈奴唱着悲歌退出祁连山草原的700多年后,焉支山再次被载入史册。公元609年,中国历史上唯一一位亲临河西走廊的中原帝王隋炀帝,在这里举行了一场史无前例、云集了西域27国首领和代表的“万国博览会”,更开启了令后世瞩目的“世界博览会”之先河。

马蹄寺石窟,所在地集石窟艺术、祁连山风光和裕固族风情于一体 供图/视觉中国

航拍视角下,雄伟险峻的三危山更显壮观 供图/视觉中国

祁连山孕育出了绿洲和文明 摄影/茹遂初

在祁连山的庇护之下,越来越多的使臣、商贾、僧侣、学者带着梦想,汇聚于河西走廊这片开放的土地上。峰峦起伏的天梯山上,僧人昙曜带领能工巧匠建造了中国最早的石窟,开启了佛教中国化的历程;葱郁青翠的马蹄山下,以郭荷、郭瑀、刘昞为代表的学者,专注学问,广纳门生,修典作著,延续着河西儒学的百年根脉;雄伟险峻的三危山下,僧人乐僔自凿出第一个石窟后,这里斧凿声声绵延不绝,无数后来者在断崖上开窟造像,为后世留下一处伟大的艺术宝库和文化圣地;山河壮丽的塞外边关,李白、王维、岑参、陈子昂等一批著名诗人甘当“西漂”,写出了《使至塞上》《凉州词》《关山月》等流传千古的豪迈诗篇。

伴随着人类文明交往的足迹不断延伸,民族融合的步履也在空前加快,农耕文化与游牧文化在这里碰撞,边塞文化和民族文化在这里相聚,中原文化与西域文化在这里交融,一曲东西方文明碰撞与融合的宏大交响,在祁连山下回荡了千年……

穿越历史的风云激荡,我们看到了祁连山脉更为深刻的文化意义,看到了一个国家政治经略、经贸促进、文化交融的宏图伟业;看到怀着崇高信仰的民族英雄不畏艰辛,视死如归;看到往来的驼队与使者在沙漠中日夜兼程;看到众多文明在这片土地上交融共生;看到东方儒家思想与西方佛教文化在山林间交相辉映;看到和平的使者从遥远的西域纷至沓来,我们的先辈以会谈与结盟的方式奠定了今天中国版图的雏形……

祁连山对中国最大的贡献,不仅仅是河西走廊的形成与贯通,不仅仅是引来了宗教、送来了玉石,见证了丝绸之路的繁荣;更重要的是,它以自身造就和养育的冰川、河流与绿洲为垫脚石和桥梁,成为助推中华文明传播与发展当仁不让的功臣山脉。

祁连山,永久守望的一片生态绿洲

古往今来,生态兴则文明兴,这是不变的真理。今天,祁连山下的这片土地,绿色发展理念已深入人心,生态文明画卷正徐徐展开,文化的交融与碰撞依然绽放异彩,绿色和文明依然相伴相生,梦想和信念依旧生生不息—

作为中国西部的生态屏障,祁连山拥有着母亲般的博大和包容。

作为通往广阔西部的咽喉,河西走廊承载着太多的期待与渴望。

对于整个中国来说,无论是在流淌千年的历史长河中,还是在人类文明的交流碰撞中,抑或是在绿水青山的生态画卷里,祁连山都始终占据着举足轻重的地位。

2019年8月,习近平总书记在甘肃考察时对祁连山生态环境修复和保护工作的阶段性成果给予了肯定:“这些年来祁连山生态保护由乱到治,大见成效。甘肃生态保护工作体现了新发展理念的要求,希望继续向前推进。”同时提醒当地干部,“我们发展到这个阶段,不能踩着西瓜皮往下溜,而是要继续爬坡过坎,实现高质量发展,绿水青山就可以成为金山银山。”

牢记习近平总书记的殷殷嘱托,珍视伟大的祁连山脉、呵护绿水青山、推动绿色发展,是今天2600多万陇原人民共同的坚守和责任。

有这样一组数据,或许能直观反映出甘肃广大干部群众坚决扛起筑牢国家西部生态安全屏障政治责任的决心和信心—截至2022年5月上旬,甘肃全省共发现生态环境问题3078个,已完成整治的2045个;祁连山国家级自然保护区内144宗探采矿项目已全部关停退出,通过平整覆土、种草造林、围栏封育、加固护坡等措施,矿山环境全面治理恢复;42座水电站持续开展分类处置及周边环境整治和生态修复,实现了远程视频监控全覆盖,保障了河道生态基流足额下泄;25个旅游项目进行全面整改和差别化整治,并实施了生态环境修复;核心区208户701名农牧民已全部搬迁;21.97万羊单位减畜任务全部完成,传统共牧区放牧牲畜全部退出并实行禁牧管理,567万亩“一地两证”问题得到解决并确权,草原生态环境整治扎实推进;祁连山保护区生态环境涉及的8大类31项整改任务中,21项有明确整改时限的已于2020年年底全部完成,剩余10项需长期推进的整改任务已纳入日常工作,正在持续推进……

嘉峪关在祁连雪山的映衬下显得凝重而威严 摄影/王金

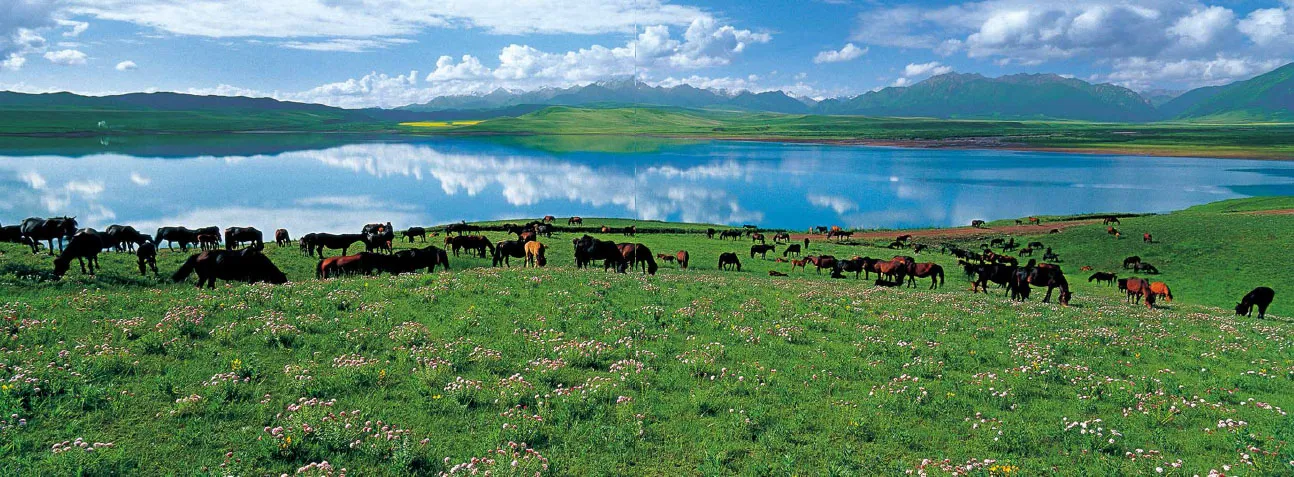

位于祁连山冷龙岭北麓的山丹马场,水草丰茂,是马匹繁衍、生长的理想场所 摄影/王金

水源来自祁连山脉冰雪融水的西大河水库,周围有丰富的牧场 摄影/脱兴福

保护好祁连山生态,卫星遥感、生态监测等科技手段是保障,生态环境监管体制是关键。2018年10月,甘肃省祁连山国家公园管理局挂牌成立,累计安排中央投资7.4亿元用于生态恢复、环境监测、空天一体化等建设,祁连山国家公园空天地一体化监测体系初步建成。长期以来,来自兰州大学地理学、生态学、草学、大气科学等多个学科的师生在祁连山接力驻扎,通过多学科交叉研究,建立起包括荒漠、草地、冻土、森林、湿地等生态系统在内的10个科学观测研究站,用智慧守护这一方绿水青山。

据中国科学院生态环境研究中心评估显示,甘肃祁连山国家级自然保护区生态明显改善区域占比已增加37.5%,植被指数增幅10.88%,植被覆盖度增幅7.81%,植被生产力增幅达14.8%,祁连山自然保护区生态环境质量持续向好。

人不负青山,青山定不负人。生态环境变好,多年难觅踪迹的珍稀物种频繁现身,雪豹、藏野驴、白唇鹿、马麝、岩羊、雉鹑、蓝马鸡、红脚隼等国家重点保护的珍稀野生动物又重新回到了祁连山的怀抱,出现在人们的视野。从“伤痕累累”到“重焕风采”,从“深绿”到“常绿”,如今,“英雄”祁连山脉绿意盎然、生机勃发、魅力无限……

展望未来,祁连山脉依然是河西走廊乃至整个中国西部地区生存与发展的命脉所在。积极探索以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展之路,将被动治理转化为主动保护,是祁连山走向生态文明的必由之路,也是甘肃走好可持续发展之路、筑牢国家西部生态安全屏障、筑梦高质量构建“一带一路”的重大使命。

巍巍祁连,山河砥砺。今天,当我们俯瞰苍穹之下的中国西部大地,这条巍峨壮丽的山脉依旧庇护润泽着万物生灵,这条古老神奇的文明通道依旧闪耀着不朽的光芒,这片生机勃勃的绿色土地依旧充满希望和梦想,它们共同见证了中华民族辉煌的过去,也承载着美好的现在,更昭示了灿烂的未来。

黑河动脉 摄影/陈蕊