吡唑醚菌酯、乙嘧酚磺酸酯和乙嘧酚在葡萄中的残留消解及膳食风险评估

2022-11-29董雪娟许艳秋吴春先

李 婷 董雪娟 赵 霞 许艳秋 李 靖 吴春先

(1.四川省农药检定所,农业农村部农药质量监督检验测试中心(成都),成都 610045;2.四川百事东旺生物科技有限公司,成都 610300)

葡萄是一种深受人们喜爱的水果,其鲜美多汁,可生食和制干,还能酿酒,在我国广泛种植[1]。调查发现,葡萄种植中易发生的病害主要为霜霉病和白粉病,使用较多的杀菌剂为苯醚甲环唑、烯酰吗啉和吡唑醚菌酯[2]。目前,在我国登记用于防治葡萄白粉病的农药有50个品种、132个产品,主要为苯甲·吡唑酯、己唑醇、百菌清等[3]。吡唑醚菌酯和乙嘧酚磺酸酯是一种较新的混配杀菌剂。吡唑醚菌酯为甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂,属线粒体呼吸抑制剂,主要通过阻止细胞色素b和c1间电子传递而抑制线粒体呼吸作用,使线粒体不能产生和提供细胞正常代谢所需要的能量(ATP),最终导致细胞死亡。吡唑醚菌酯对子囊菌类、担子菌类、半知菌类及卵菌类等植物病原菌有显著的抗菌活性[4]。乙嘧酚磺酸酯为嘧啶类杀菌剂,主要用于防治刺梨、黄瓜和草莓等作物的白粉病[5~7]。吡唑醚菌酯、乙嘧酚磺酸酯是常见的农药品种,目前已有关于吡唑醚菌酯在草莓、西瓜、葡萄、苹果、枇杷、杨梅、杨桃、香蕉等水果[8~15]上,以及乙嘧酚磺酸酯在黄瓜上的残留行为[16]的研究。但尚未见针对吡唑醚菌酯与乙嘧酚磺酸酯的复配制剂在葡萄中残留行为的研究报道,因此开展这2种化合物在葡萄中的消解规律研究以及制定相关合理使用准则是十分必要的。

根据农业农村部农药检定所发布的《农药登记残留试验待测残留物和膳食风险评估残留定义目录(征求意见稿)》,乙嘧酚磺酸酯的残留代谢物和风险评估残留物为乙嘧酚磺酸酯和乙嘧酚,因此本研究将乙嘧酚列入残留及风险评估研究对象。乙嘧酚为一种杂环类杀菌剂,对瓜类作物上的白粉病有较好防治效果,有学者研究了乙嘧酚在冬瓜中的残留行为及膳食风险评估[17],而针对乙嘧酚在葡萄中的残留消解行为的研究尚未见报道。

本研究使用吡唑醚菌酯·乙嘧酚磺酸酯微乳剂在葡萄白粉病发病初期喷雾施药3次,施药间隔10 d,基于建立的葡萄中吡唑醚菌酯、乙嘧酚磺酸酯、乙嘧酚的检测方法,研究葡萄中吡唑醚菌酯、乙嘧酚磺酸酯和乙嘧酚的消解动态规律,并结合农药登记情况和我国居民人均膳食结构,对葡萄中吡唑醚菌酯、乙嘧酚磺酸酯、乙嘧酚残留进行膳食摄入风险评估,以期为葡萄中吡唑醚菌酯、乙嘧酚磺酸酯、乙嘧酚残留监测提供科学方法,同时为该药剂在葡萄上的合理使用及最大残留限量的制定提供依据。

一、材料与方法

(一)仪器与试剂试验仪器:液相色谱-串联质谱仪(1100-6410A,安捷伦科技有限公司);高速离心机(HC-2517,安徽中科中佳科学仪器有限公司);多管旋涡混合仪(Vortex-2500MT,上海力辰邦西仪器科技有限公司);低速台式离心机(TDL-40B,上海安亭科学仪器厂)。

试验试剂:吡唑醚菌酯标准品[98.0%,国家农药质量监督检验中心(沈阳)];乙嘧酚磺酸酯标准品 (95.94%,德国Dr.Ehrenstorfer GmbH公司);乙嘧酚标准品(99.03%,德国Dr.Ehrenstorfer GmbH公司);乙腈(色谱纯,美国赛默飞世尔科技公司);甲酸(分析纯,天津市科密欧化学试剂有限公司);氯化钠(分析纯,天津市致远化学试剂有限公司);N-丙基乙二胺(PSA)固相吸附剂(40~60 μm,博纳艾杰尔科技有限公司);无水硫酸镁(分析纯,国药集团化学试剂有限公司);25%吡唑醚菌酯·乙嘧酚磺酸酯微乳剂(四川百事东旺生物科技有限公司,吡唑醚菌酯5%,乙嘧酚磺酸酯20%)。

(二)田间试验设计依据NY/T 788-2018《农作物中农药残留试验准则》[18],于2020年在内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区、陕西省西安市长安区、北京市大兴区、河北省石家庄市赵县、河南省巩义市、山东省泰安市岱岳区、江苏省句容市宝华镇、安徽省合肥市庐阳区、湖南省长沙市岳麓区、广西壮族自治区南宁市西乡塘区10地开展25%吡唑醚菌酯·乙嘧酚磺酸酯微乳剂在葡萄上的田间试验,其中陕西、北京、河南、江苏4地同时进行消解试验。田间试验设计1个处理小区、1个对照小区,每小区葡萄树不少于8株,小区间设隔离行。采用推荐的最高有效成分用药量250 mg/kg,制剂1 000倍液,在葡萄白粉病发病初期施药3次,施药间隔10 d。

采集田间样品应按对照小区、处理小区的次序进行。采样时戴一次性塑料手套,每采集一个小区的样品后,更换一次手套。小区的边行和每行距离两端0.5 m内不采样。按设计方案采样时间要求,每次用随机方法在处理小区内采集2份独立样品,每份样品为从不少于8个藤上采集的至少12串果实(需去除果柄)。在充分混匀样品后,用四分法缩分,分取不少于150 g的样品两份(A、B样),分别装入封口样品容器中,贴好标签,低温(低于-18℃)保存。

残留消解试验:于末次施药后0、3、7、14、21 d分别采集葡萄样品。最终残留试验:于末次施药后14、21 d分别采集葡萄样品。

(三)样品前处理准确称取5.0 g解冻匀浆后的葡萄样品于50 mL离心管中,加入10 mL乙腈、3.0 g氯化钠,涡旋5 min,再以3 800 r/min离心5 min。取1 mL上清液加入装有50 mg PSA固相吸附剂和100 mg无水硫酸镁的2 mL离心管中,涡旋30 s,再高速离心3 min,取上清液(乙腈相)过有机系滤膜于进样瓶中,待测。

(四)仪器检测条件色谱条件:流动相为乙腈-0.1%甲酸水溶液(80∶20,体积比);流速为0.3 mL/min;进 样 量 为2 μL;色 谱 柱 为Athena C18-WP(2.1 mm×50 mm×3 μm);柱温为30℃。

质谱条件:电喷雾离子源(ESI),正离子模式;串联四极杆质量分析器;离子源温度为100℃;干燥气温度为300℃;干燥气流速为10 L/min;雾化气压力为275.8 kPa;多重反应监测(MRM)方式,其他质谱信息见表1。

表1 吡唑醚菌酯、乙嘧酚磺酸酯和乙嘧酚质谱采集信息

(五)添加回收试验在空白葡萄样品中分别添加3个水平的吡唑醚菌酯、乙嘧酚磺酸酯、乙嘧酚标准溶液,吡唑醚菌酯的添加水平为0.05、2、3 mg/kg,乙嘧酚磺酸酯和乙嘧酚的添加水平均为0.05、0.5、1 mg/kg,每个水平重复5次,用上述前处理方法处理样品,测定回收率和相对标准偏差。

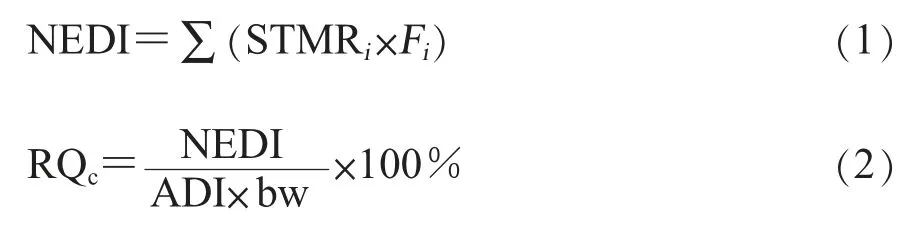

(六)长期膳食摄入风险评估膳食暴露评估结果由公式(1)和公式(2)[19]计算得出。

公式(1)和公式(2)中,NEDI为国家估算每日摄入量(mg);STMRi为目标化合物在葡萄和我国已登记的其他作物中的规范残留试验中值(mg/kg),若计算NEDI时,没有合适的STMRi,则使用相应的最大残留限量(MRL);Fi为我国人均食品消费量(kg);ADI为可接受的每日摄入量(mg/kg bw);bw为我国消费者的平均体重(kg),按63 kg计;RQc为慢性风险商(%),若RQc<100%,表示对消费者的膳食摄入风险可以接受,反之则表示对消费者的风险不可接受。

二、结果与分析

(一)方法有效性评价采用基质匹配外标法定量,将吡唑醚菌酯标准母液用空白葡萄基质溶液梯度稀释为0.02、0.1、0.2、1、2 mg/L的基质匹配标准工作溶液,将乙嘧酚磺酸酯、乙嘧酚标准母液用空白葡萄基质溶液均梯度稀释为0.02、0.05、0.1、0.5、1 mg/L的基质匹配标准工作溶液。以质量浓度为横坐标、峰面积为纵坐标绘制标准曲线,线性方程分别为y=17 054x+718.98(吡唑醚菌酯)、y=743 037x+9 680.5(乙嘧酚磺酸酯)、y=112 269x-223.01(乙嘧酚),相关系数(R2)分别为0.994 7(吡唑醚菌酯)、0.998 0(乙嘧酚磺酸酯)、0.999 8(乙嘧酚)。

吡唑醚菌酯、乙嘧酚磺酸酯和乙嘧酚在葡萄中的添加回收率和相对标准偏差(RSD)结果见表2。由表2可得,吡唑醚菌酯的平均回收率为93%~96%,RSD为2.0%~7.1%;乙嘧酚磺酸酯的平均回收率为98%~99%,RSD为0.7%~2.4%;乙嘧酚的平均回收率为99%~101%,RSD为1.6%~1.9%。吡唑醚菌酯、乙嘧酚磺酸酯和乙嘧酚在葡萄中的定量限均为0.05 mg/kg,符合残留分析要求。

表2 吡唑醚菌酯、乙嘧酚磺酸酯和乙嘧酚在葡萄中的添加回收率、相对标准偏差和定量限

综上可得,方法的标准曲线范围、准确度、精密度和定量限均符合NY/T 788-2018《农作物中农药残留试验准则》的要求,建立的葡萄中吡唑醚菌酯、乙嘧酚磺酸酯和乙嘧酚的残留分析方法有效。

(二)残留消解分析陕西、北京、河南、江苏4地的残留消解试验结果显示,葡萄中吡唑醚菌酯的原始沉积量为0.14~0.18 mg/kg,末次施药后14 d的吡唑醚菌酯残留量均低于0.05 mg/kg;葡萄中乙嘧酚磺酸酯的原始沉积量为0.65~0.83 mg/kg,末次施药后14 d的乙嘧酚磺酸酯残留量均低于0.05 mg/kg;葡萄中乙嘧酚的原始沉积量为0.13~0.17 mg/kg,末次施药后14 d的乙嘧酚残留量均低于0.05 mg/kg;3者消解速率较快,均无法作出消解曲线。

(三)最终残留分析10地的最终残留试验结果显示,采集的葡萄样品中,末次施药后14 d和21 d的吡唑醚菌酯、乙嘧酚磺酸酯和乙嘧酚的残留量均低于0.05 mg/kg。

(四)长期膳食摄入风险评估根据GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》[20],吡唑醚菌酯的ADI为0.03 mg/kg bw,乙嘧酚磺酸酯的ADI为0.05 mg/kg bw,乙嘧酚的ADI为0.035 mg/kg bw。

结合我国农药登记情况和我国居民的人均膳食结构,计算得到普通人群吡唑醚菌酯的膳食风险超过100%(见表3),主要是由深色蔬菜的残留限量引起(我国制定萝卜叶中吡唑醚菌酯的最大残留限量为20 mg/kg,其对应的摄入量为1.83 mg,膳食风险为96.8%)。而且我国已经制定了吡唑醚菌酯在葡萄上的最大残留限量为2 mg/kg(GB 2763-2021),本研究测得的推荐安全间隔期的最终残留量低于0.05 mg/kg(<2 mg/kg)。综上表明,葡萄中残留的吡唑醚菌酯对一般人群健康不会产生不可接受的风险。

表3 吡唑醚菌酯的膳食风险评估结果

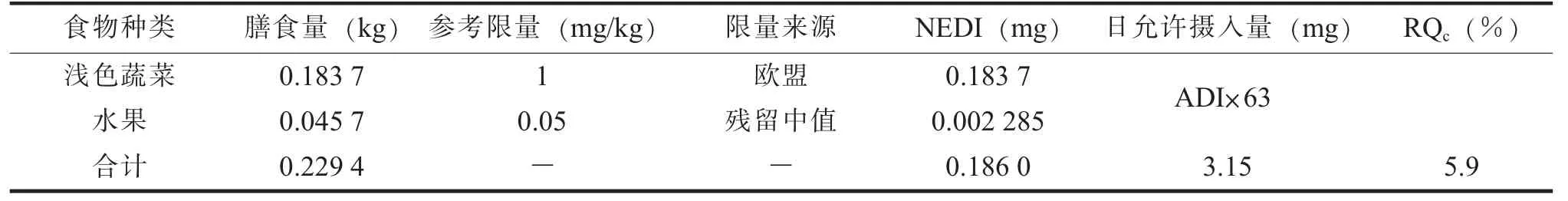

普通人群乙嘧酚磺酸酯和乙嘧酚的国家估算每日摄入量均为0.186 0 mg,分别占日允许摄入量的5.9%和8.4%(见表4和表5),结果表明,乙嘧酚磺酸酯和乙嘧酚对一般人群健康不会产生不可接受的风险。

表4 乙嘧酚磺酸酯的膳食风险评估结果

表5 乙嘧酚的膳食风险评估结果

三、结论

为论证25%吡唑醚菌酯·乙嘧酚磺酸酯微乳剂在葡萄上的安全使用情况,本研究采用田间试验、液相色谱-串联质谱联用检测和膳食风险评估相结合的方法对该药剂在葡萄上的残留风险进行了评估。经方法有效性评价得出,所建立的检测方法的标准曲线范围、准确度、精密度和定量限均满足农药残留检测要求。残留消解动态试验和最终残留试验结果表明,吡唑醚菌酯、乙嘧酚磺酸酯和乙嘧酚消解速率较快,在末次施药后14 d的残留量均低于0.05 mg/kg,最终残留量均低于0.05 mg/kg。膳食风险评估结果表明,葡萄中残留的吡唑醚菌酯、乙嘧酚磺酸酯和乙嘧酚对一般人群健康不会产生不可接受的风险。建议使用25%吡唑醚菌酯·乙嘧酚磺酸酯微乳剂防治葡萄白粉病时,以最高有效成分用药量250 mg/kg(制剂1 000倍液),在葡萄白粉病发病初期喷雾施药3次,施药间隔10 d,推荐安全间隔期为14 d。我国暂未制定乙嘧酚在葡萄上的最大残留限量,根据《食品中农药最大残留限量制定指南》,推荐乙嘧酚在葡萄上的最大残留限量为0.5 mg/kg。