1933年大暴雨再现后黄河产洪产沙量估算

2022-11-28高亚军徐十锋吕文星赵丽霞

高亚军,徐十锋,吕文星,赵丽霞

(1.黄河水文水资源科学研究院,河南 郑州 450004;2.黄河水利委员会 河南水文水资源局,河南 郑州 450004)

1 引 言

1933年8月6—10日,黄河中游地区发生了一场特大暴雨(以下简称“33·8”大暴雨),这是自1919年有水文实测资料以来黄河流域发生的降雨量最大、分布范围最广的暴雨,导致黄河下游出现60处决口,被淹面积6 592 km2,受灾273万人,死亡12 700人。不少学者曾对“33·8”大暴雨的天气背景、暴雨分布特征、洪水来源及灾害、现状下垫面状况等进行了分析研究,如:史辅成等[1-2]从雨情、暴雨成因、洪水来源及组成等方面对“33·8”大暴雨进行了初步研究;郑似苹[3]基于“33·8”大暴雨洪水调查资料,采用洪水反推雨量方法绘制了暴雨等雨深线图,以反映此暴雨的分布特点;刘晓燕等[4-5]基于“33·8”大暴雨实测数据,采用“暴雨移置”方法分析现状下垫面条件下黄河的降雨—产沙关系,认为如果“33·8”大暴雨在黄河中游河口镇—潼关区间重现,该区域的年输沙量将达9.4亿t,并认为若潼关以上黄土高原普降高强度暴雨事件发生在泾河流域连续干旱11 a之后,潼关以上来沙量甚至可能达到16亿t。但上述研究大都是集中于月年尺度的宏观研究,对于场次洪水的研究存在时间尺度过大的问题。本文从暴雨洪水泥沙关系入手,充分利用实测水沙资料,基于水文学原理建立暴雨洪水泥沙多变量统计模型,对现状下垫面条件下再现“33·8”大暴雨的15条小流域场次洪水的产洪产沙量进行估算,为正确认识极端暴雨下黄河可能出现的产洪产沙量提供基础支撑。

2 研究区概况

“33·8”大暴雨的雨区范围为南起秦岭北麓、北至无定河、西起渭河上游、东至汾河,雨区呈西南—东北向带状分布,长度约900 km、宽度约200 km。暴雨持续时间约5 d,总降水量达240亿m3,其中:100 mm以上暴雨笼罩面积为9.8万km2,总降水量达155亿m3;200 mm以上暴雨笼罩面积约为8 000 km2,总降水量达20亿m3。雨区中心位于泾河支流马莲河上游环县附近,降雨量在300 mm以上;雨区次中心位于渭河上游散渡河、泾河上游泾源县、延河上游安塞区及清涧河附近,降雨量在200~300 mm范围内。

分析“33·8”大暴雨洪水中主要水文站的流量过程线可知,8月8日12时北洛河头站出现洪峰流量2 810 m3/s,8月8日24时汾河河津站出现洪峰流量1 700 m3/s,8月8日14时泾河张家山站出现洪峰流量9 200 m3/s,8月8日17时渭河咸阳站出现洪峰流量4 780 m3/s,8月8日14时黄河龙门站出现洪峰流量12 900 m3/s。干支流洪水汇合后,8月10日5时陕县站(今三门峡站)出现洪峰流量22 000 m3/s,陕县站次洪水量60.35亿m3,占年径流量的12.1%;次洪沙量23.74亿t,占年输沙量的60.7%。

3 支流与小流域选择、数据来源及各时期下垫面的界定

3.1 支流与小流域选择

由于“33·8”大暴雨发生时期较早,涉及面积较广,暴雨分布不均匀,该时期的水文站及雨量站无法对雨区进行全面控制,因此无法准确建立次洪水量—次降雨量关系。为避免暴雨分布不均匀的影响,本文在无定河、北洛河、延河、清涧河、渭河以及泾河6条支流中选取15条小流域作为建立产洪产沙模型的最小单元。进一步对这15条小流域的代表性进行分析,统计“33·8”大暴雨各级雨量笼罩面积可知,15条小流域中最大1 d降雨量达50、100、200 mm的面积分别占“33·8”大暴雨对应面积的48.9%、65.2%、100.0%;最大5 d降雨量达50、100、200 mm的面积分别占“33·8”大暴雨对应面积的50.0%、67.6%、88.8%。这15条小流域的雨区面积在“33·8”大暴雨整体雨区面积中的占比在50%以上,说明这15条小流域对估算“33·8”大暴雨再现后的黄河产洪产沙量具有足够的代表性。

3.2 数据来源

所采用的径流、泥沙和降雨数据均源自《中华人民共和国水文年鉴》中历年洪水水文要素摘录表和日降水量资料。根据1961—1975年和2001—2016年洪水水文要素摘录表,将各小流域每年发生的最大一场洪水作为典型洪水,按照每场洪水的起讫时间绘制洪水过程线,统计次洪的起涨时间和退水时间,采用面积包围法计算各场次洪水的径流量和输沙量。降雨数据的获取是按照各场次洪水发生时间选择对应的1 d和5 d降雨量。

3.3 天然和现状下垫面的界定

理论上,天然下垫面应选择在1933年附近,但该时期用于分析“33·8”大暴雨的可用水文资料相对匮乏,无法完全反映“33·8”大暴雨发生时期黄河流域的下垫面状况,由于1961—1975年水文资料较为全面,且该时段与1933年时间较为接近,因此将1961—1975年黄河流域下垫面界定为天然下垫面。近年来,受气候变化和人类活动的影响,黄河流域下垫面发生了巨大变化,实测径流与水沙量急剧减小。《全国水资源调查评价技术细则》提出将2001年以后下垫面界定为现状下垫面,而Zhao等[6]将2007年以后下垫面界定为现状下垫面,为全面反映现状下垫面的状况,本文选用2001年和2007年分别代表现状下垫面转折点进行分析研究。

4 模型建立

分别建立各小流域在1961—1975年天然下垫面、2001年和2007年以后现状下垫面条件下的产洪产沙模型,根据模型计算得出现状下垫面与天然下垫面相比时各小流域场次洪水产生的次洪水量和次洪沙量的减少比例,进而估算现状下垫面条件下“33·8”大暴雨再现后黄河三门峡站的产洪产沙量。

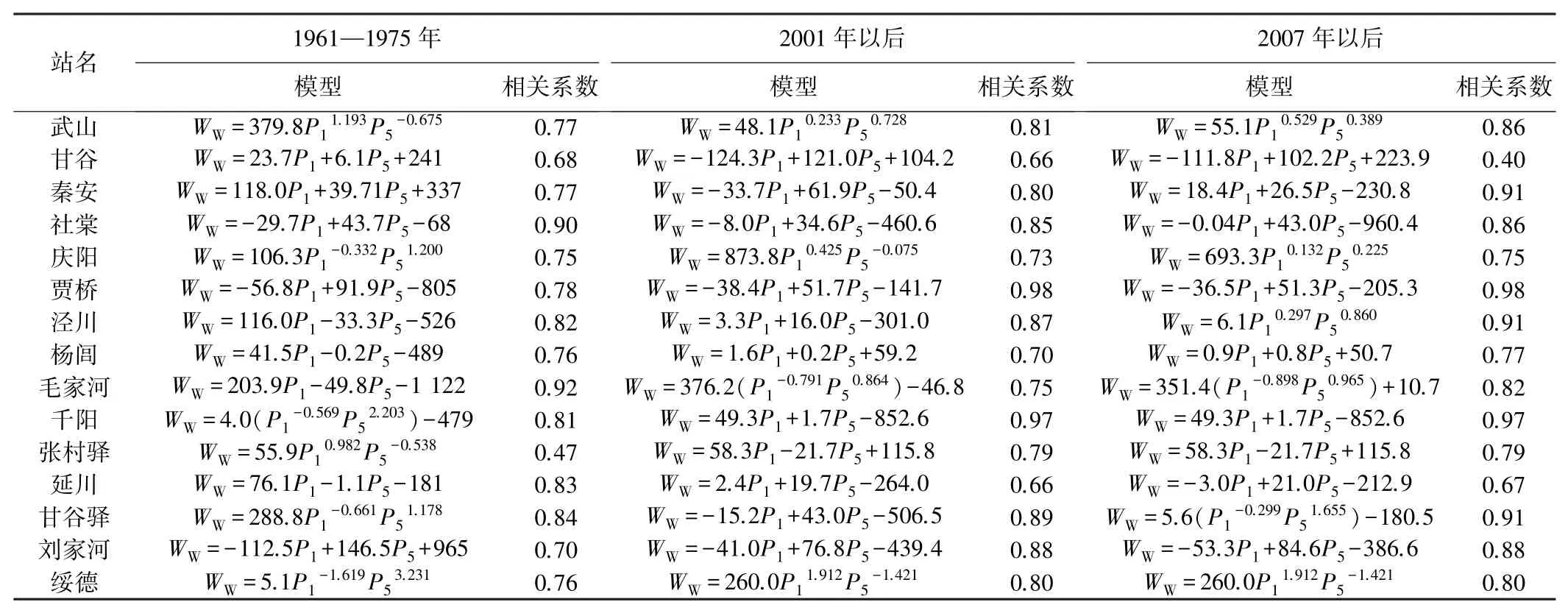

4.1 次洪水量计算模型

建立次洪水量与最大1 d、最大5 d降雨量的线性、指数和幂函数等形式的相关关系(模型),按相关系数最大的原则选取各水文站次洪水量—次降雨量关系模型,见表1(WW为次洪水量,万m3;P1和P5为分别为最大1 d和最大5 d降雨量,mm)。

表1 次洪水量—次降雨量关系模型

4.2 次洪沙量计算模型

建立次洪沙量与最大1 d和最大5 d降雨量的线性、指数、幂函数等形式的相关关系(模型),按相关系数最大原则选择的次洪沙量—次降雨量关系模型见表2(WS为次洪沙量,万t),再据此建立次洪沙量—次洪水量关系模型(见表3)。对比这2个模型中的相关系数,可知大部分次洪沙量—次洪水量关系模型比次洪沙量—次降雨量关系模型相关性好。

表2 次洪沙量—次降雨量关系模型

表3 次洪沙量—次洪水量关系模型

5 计算结果

5.1 不同现状下垫面条件下的暴雨产洪产沙量计算

1975年以前天然下垫面条件下15条小流域场次洪水产生的总次洪水量和总次洪沙量分别为10.51亿m3和5.43亿t,根据产洪产沙模型计算得出现状下垫面与天然下垫面相比各小流域场次洪水产生的次洪水量和次洪沙量的减少量,结果见表4。经计算,2001年以后现状下垫面条件下15条小流域场次洪水产生的总次洪水量减少量为6.33亿m3、减少百分比为60.20%,总次洪沙量减少量为3.96亿t、减少百分比为72.95%;2007年以后现状下垫面条件下15条小流域场次洪水产生的总次洪水量减少量为6.50亿m3、减少百分比为61.85%,总次洪沙量减少量为4.26亿t、减少百分比为78.34%,表明现状下垫面条件下15条小流域场次洪水产生的总次洪水量和总次洪沙量均呈现大幅度的减少趋势。与2001年以后现状下垫面相比,2007年以后现状下垫面条件下15条小流域场次洪水产生的总次洪水量和总次洪沙量减少量均较大,说明黄河流域治理具有显著的减水减沙效益。

表4 不同现状下垫面条件下暴雨产生的次洪水量和次洪沙量的减少量

5.2 “33·8”大暴雨再现后黄河三门峡站的产洪产沙量估算

“33·8”大暴雨黄河陕县站次洪水量为60.35亿m3,次洪沙量为23.74亿t。根据现状下垫面条件下15条小流域场次洪水产生的总次洪水量和总次洪沙量的减少比例,若再出现一次“33·8”大暴雨,2001年以后现状下垫面条件下三门峡站可能产生的次洪水量为25.57亿m3,次洪沙量为6.42亿t;2007年以后下垫面条件下三门峡站可能产生的次洪水量为25.20亿m3,次洪沙量为5.14亿t。以上结果说明若再现一次“33·8”大暴雨,现状下垫面条件下黄河流域产生的次洪水量和次洪沙量将大幅度减少,但预估黄河流域仍会出现约26亿m3洪水和6亿t泥沙,洪水泥沙风险依然存在。

6 结 论

(1)将1961—1975年下垫面界定为天然下垫面,2001年以后和2007年以后下垫面界定为现状下垫面,分别建立了次洪水量—次降雨量、次洪沙量—次洪水量、次洪沙量—次降雨量关系模型。与天然时期相比,2001年以后和2007年以后下垫面条件下15条小流域场次洪水产生的总次洪水量减少百分比分别为60.20%和61.85%,总次洪沙量减少百分比分别为72.95%和78.34%。伴随着黄河流域的持续治理,预估未来下垫面条件下黄河流域的产洪产沙量将会进一步减少。

(3)若“33·8”大暴雨分别发生在2001年以后和2007年以后,预估三门峡站产生的次洪水量分别为25.57亿m3和25.20亿m3,次洪沙量分别为6.42亿t和5.14亿t,说明在现状下垫面条件下,黄河流域若遇到历史上发生的高强度暴雨,产生的次洪水量和次洪沙量将大幅度减少,但仍会产生较大径流泥沙。