关于地方国资险企公司治理问题的实证研究

2022-11-26谢荻帆

谢荻帆

(中国保险保障基金有限责任公司,北京 100034)

所谓地方国资险企,通常是指地方国有企业主导发起设立、由地方财政直接或间接入股的保险公司。截至2021年末,我国共有地方国资险企38家,占保险公司总数的22%,其中人身险公司12家(占人身险公司总数14%),财产险公司26 家(占财产险公司总数31%)①。地方国资险企在支持地方经济建设、保障地方市场平稳运行、推动建设区域性金融中心等方面起到了重要作用,但快速发展的同时,地方国资险企在公司治理方面的隐患逐渐显现,公司整体发展不及预期。基于此,本文从历史背景出发,分析地方国资险企当前主要存在的公司治理问题,并提出相应建议。

一、历史沿革与发展现状

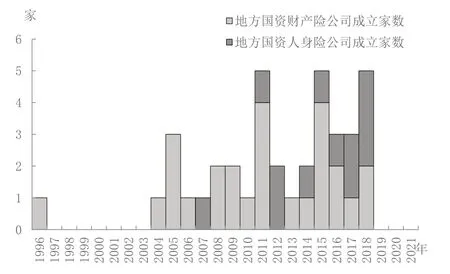

2010年前后,在各地方政府谋求建设区域金融中心的强烈愿望的驱动下,由各地国企牵头成立总部位于当地的地方国资险企开始成为一种趋势,并由此引发中国保险市场的第三波扩容潮。单从其历史发展过程来看,可以分为三个阶段。一是探索试水时期。根据党中央西部大开发的部署,1996年1月,中国人民银行批准筹建总部设在西安的永安财产保险股份有限公司,该公司成为我国第一家地方国资险企②,陕西国资委控股的延长石油集团为公司第一大股东。此后近十年的时间里,地方国资险企的发展步伐按下暂停键。受2004年多家获保险牌照的民营资本公司经营不善的影响,原中国保险监督委员会开始鼓励具备一定资本实力和可持续出资能力,且战略投资目的明确的大型企业集团,特别是大型国企来投资保险业。因此,自2004年安信农业保险股份有限公司成立起,地方国资险企的发展才真正拉开序幕。二是加速发展时期。2009年开始,为响应政策号召,各地政府筹划建立区域性金融中心,保险业作为现代金融体系的重要支柱,其经营牌照愈发具有吸引力,借助本土资源优势崛起的地方国资险企由此进入快速发展期。特别是在2015年后,为扶持地方发展、完善金融产业、优化经济布局,地方国资险企成立节奏明显加快,一产一寿的保险公司牌照几乎成为各省区市标配。但随着保险牌照的放开,市场主体快速扩容而留下的“后遗症”也逐渐显现。三是降速止步时期。为加强保险公司治理,规范保险公司股权持有行为,2018年之后金融监管进一步趋严,受此影响,保险行业准入门槛明显提高③。2019年以来未有新的地方国资险企注册成立。

图1 地方国资险企的发展情况

按照地方国资险企成立初期的设想,这些公司既可承揽股东业务,把税收沉淀在本地,又可将吸纳来的大量保险资金投入当地经济建设,从而避免保险资金上缴区外总部造成本土资金和税收外流,有助于实现建设区域性金融中心的目标(艾启静,2017)[1]。在市场方面,地方国资险企在本地发展有着无可比拟的优势,一方面,更加熟悉当地市场情况,从而有利于发展自身业务,且更容易获取当地全方位资源支持;另一方面,可以借股东之力强化战略协同,全面推进同区域内企业合作,为区内市场提供更加全面的保险保障。

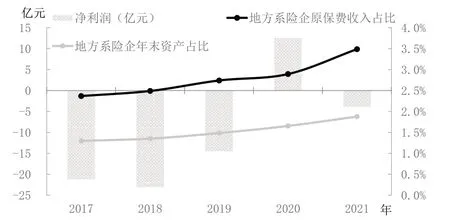

然而,在实际运营中,地方国资险企的发展情况不尽如人意。对各险企近年来披露的年报数据进行统计分析发现,在规模上,地方国资险企原保费收入和总资产在行业中的占比均呈现持续上升趋势,但仍处于5%以下的低水平(见图2)。2021年,地方国资财产险公司原保费收入的行业贡献度约为3%,地方国资人身险公司约为2%。在盈利方面,近年来地方国资险企整体呈亏损状态,其中,超过四分之一的地方国资险企已连续3年亏损,4家财产险公司持续亏损超过5年,8 家险企成立以来从未实现过盈利。此外,个别成立较早的险企持续严重亏损,比如某险企受私募债巨额赔付影响,成立十余年已累计亏损超20亿元。在偿付能力方面,截至2021年末,5 家地方国资险企的综合偿付能力充足率处于100%~150%的关注区间,约占全部关注类公司④的五分之一。地方国资险企总体规模较小,承保能力较低,对地方经济的影响力较弱,与成立时的预期存在一定差距。

图2 近五年地方国资险企业务发展情况

二、相关研究梳理

公司治理是经济金融领域最重要和最热门的研究领域之一,1932年Berle和Means在著作《现代公司与私有产权》中首次正式提出该概念。在此基础上,Spiller 于1972年对比研究了股份制险企和互助制险企,认为二者差异来源于公司所有权差异,真正开启了国际上保险公司治理问题的研究。之后,诺贝尔经济学奖得主Williamson提出资产专用性是影响交易成本的重要因素之一,并于1975年提出公司治理结构的概念。从目前可收集到的出现公司治理概念的文献资料看,相关研究从20世纪80年代起得到逐步发展。

在国内,随着公司治理实践的发展,有关保险公司治理的研究日益增多。2019年12月30日,中国银保监会发布的《中国银保监会关于推动银行业和保险业高质量发展的指导意见》(银保监发〔2019〕52号)指出,持续提升我国银行保险机构公司治理水平、基本建立中国特色现代金融企业制度是我国金融业未来5年的重要发展目标之一。因此,完善公司治理是金融企业改革的重中之重(郭树清,2020)[2]。在理论研究方面,郝臣(2015)[3]梳理了我国保险公司治理研究的八大主题,通过理论研究与实践探索相结合开展保险公司治理存在的问题及改进研究,逐渐引起保险行业及学术界的关注。相关研究表明(张悦,2004;朱日峰,2005;李兆斌等,2007)[4-6],在传统体制下保险公司的治理存在诸多隐患,比如所有者缺位、缺乏有效激励机制、存在较强内部控制人、欠缺信息披露渠道、大股东侵害中小股东利益、董事会缺乏独立性、监督机制待完善等。但以上研究多关注保险公司和一般公司在治理问题上表现出的差异性,而对保险公司之间(特别是地方国资险企与其他险企)的差异性研究相对较少。

地方国资险企作为“十三五”期间各地区探索组建区域性、专业性保险公司的实践产物,其治理问题近年来受到行业和市场的普遍关注。虽然前期已有部分研究聚焦地方国资险企,但绝大多数是从市场角度研究其经营发展路径,而鲜少从公司治理角度探究地方国资险企的差异性及发展问题。李有祥(2020)[7]以地方国资财险公司为切入点,建议加强公司治理监管以推动实现财险业高质量发展。郝臣(2020)[8]指出,保险机构治理质量是保险业高质量发展的重要方面,而中小型保险机构治理质量是我国保险业治理质量提升的关键。在此背景下,本文以地方国资险企为研究对象,以公司治理问题为切入点,通过量化分析方法对地方国资险企和非地方国资险企作比较研究,验证其在公司治理方面存在的差异性,同时分析地方国资险企在公司治理方面存在的主要问题,并提出相关建议。

三、基于量化分析方法的差异比对

本文利用统计学分析方法,对地方国资险企在公司治理方面表现出的差异性特征及其与险企经营间的相关关系进行量化分析。

(一)公司治理方面的差异性比较

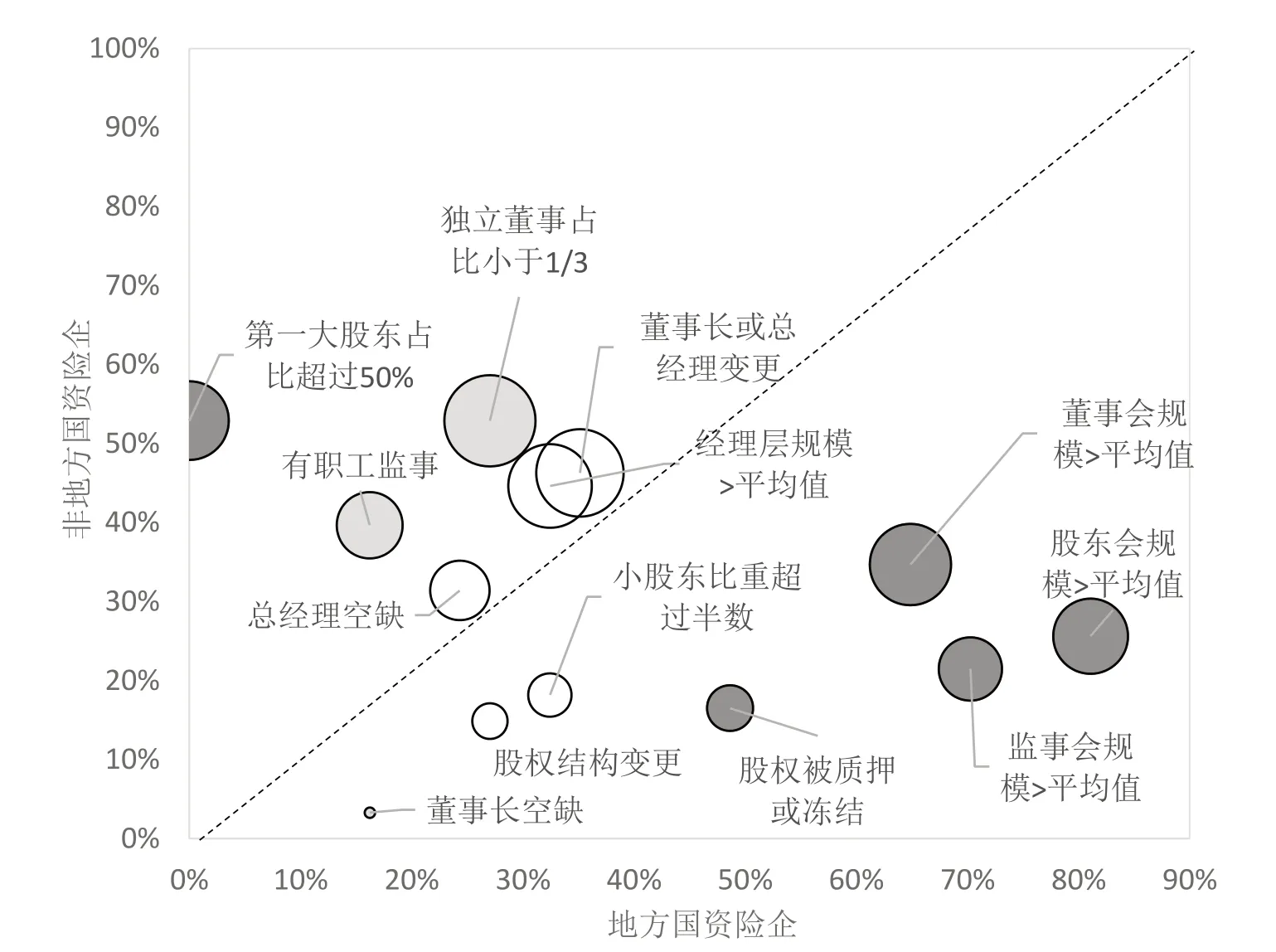

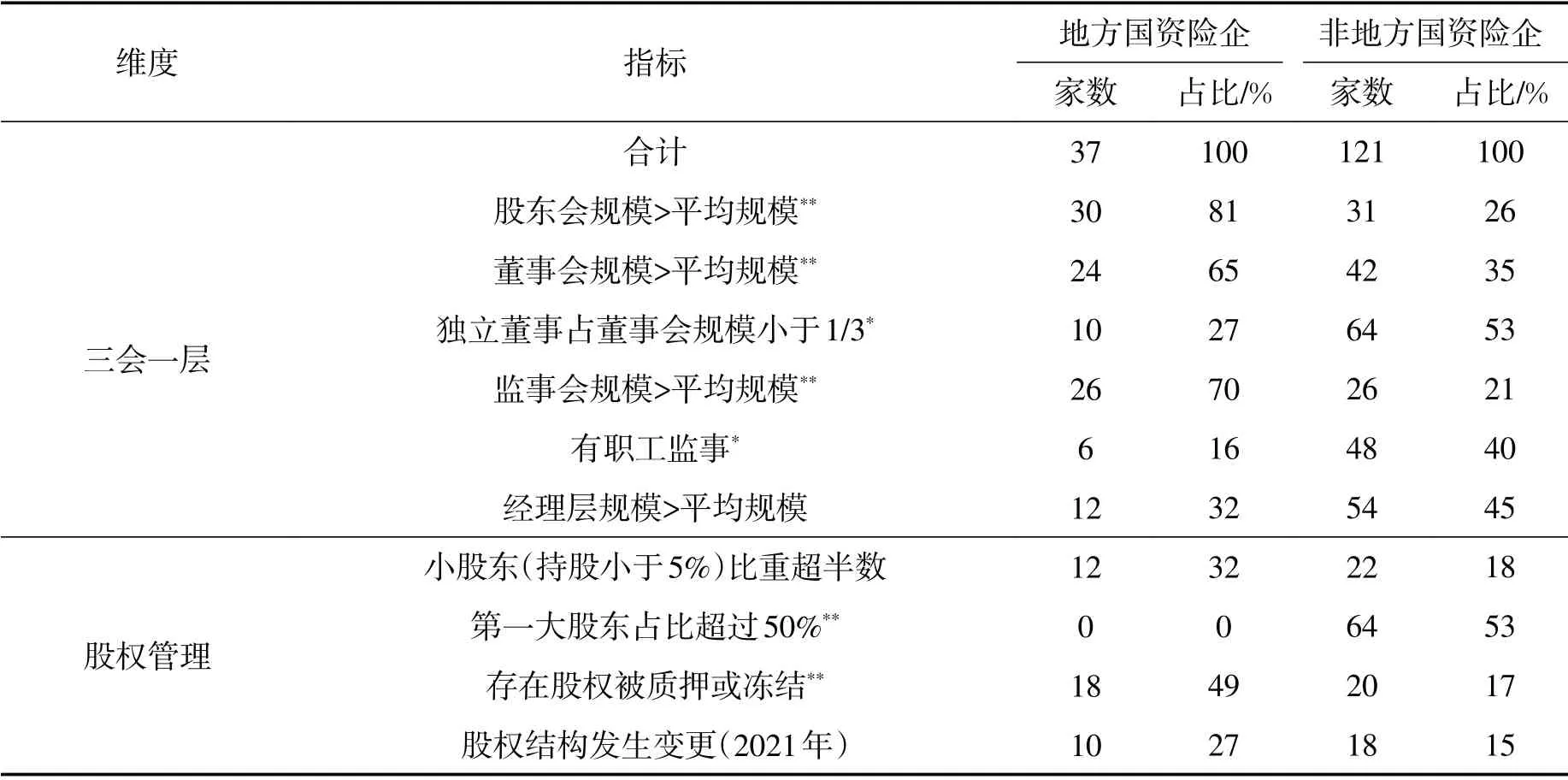

对已公开披露的2021年第四季度偿付能力报告里的158家保险公司情况展开分析,分析步骤如下:步骤一,将公司治理划分为三会一层、股权管理、人事变动等维度,基于不同维度的特性分别设定指标,以此为标准对各家保险公司打标签,符合记为1,不符合记为0;步骤二,将保险公司按地方国资险企和其他险企进行分类,分别统计符合不同标准下保险公司家数并形成列联表(如表1);步骤三,利用卡方检验寻找地方国资险企和其他险企的显著性差异,并进行可视化展示(如图3)。考虑到量化分析的操作性问题,公司治理中有关关联交易、内控管理、信息披露等方面的内容未在量化分析的讨论之内。

图3 地方国资与非地方国资险企公司治理的差异性分析

表1 地方国资与非地方国资险企公司治理方面的比较

可以发现,在三会一层方面,地方国资险企中股东数量、董事会人数及监事会人数明显较多,而经理层人数与非地方国资险企之间不存在显著性差异,独立董事占比不足三分之一、监事会中没有职工监事等情况相对普遍。在股权管理方面,地方国资险企中不存在第一大股东占比超过50%的情况,存在股东质押或冻结股权的情况相对较多,近期股权结构变更次数与非地方国资险企之间未体现出显著性差异。在重要人员变动方面,地方国资险企中存在董事长空缺的情况相对较多,而在总经理空缺、董事长或总经理变更方面未体现出显著性差异。

续表

(二)公司治理与险企经营间的相关性分析

1.理论模型及操作步骤

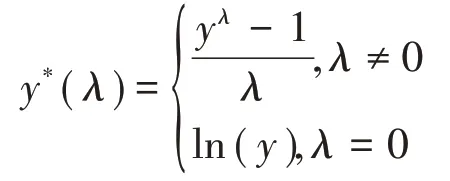

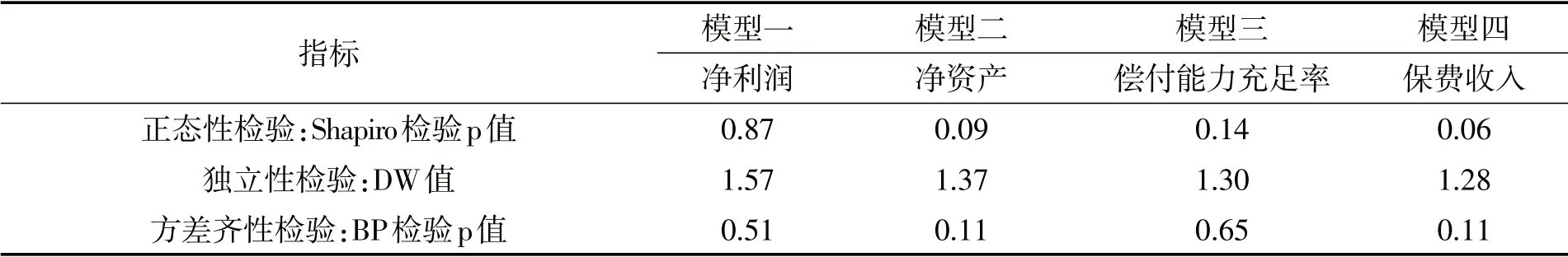

通过图4的比较,地方国资险企与非地方国资险企在净利润、净资产、保费收入、偿付能力充足率等经营发展方面均体现出一定差异性,由此,本文在比较公司治理方面差异性的基础上分析公司治理与险企经营发展间的相关性。分别以不同的经营发展指标作为被解释变量,以公司治理类指标作为解释变量,建立带有交互效应的多元回归模型(使用软件R 4.1.2)如下:

图4 地方国资与非地方国资险企经营发展方面的比较

yi*=c+β1xi,1+…+βkxi,k+βk+1xi,k+1×di+…+β2kxi,2k×di+εi

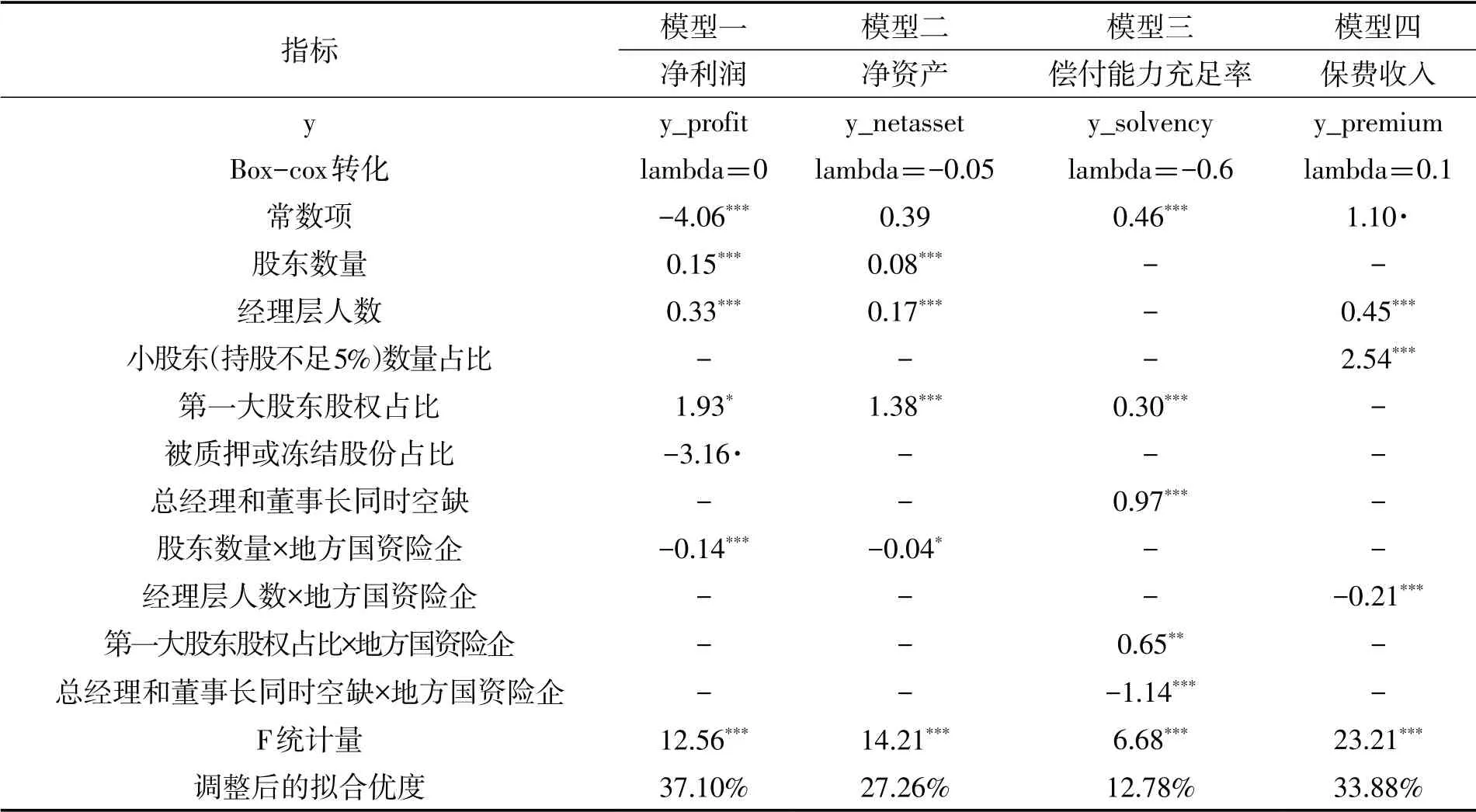

其中,i=1,2,…,158。公司治理类指标划分为两类:一类是反映险企公司治理相关的一般性指标,表示为{xk|k=1,2,...,6};另一类是反映地方国资险企公司治理相关的特殊性指标,表示为{xk×d|k=1,2,...,6},d为0-1 变量,地方国资险企记为1,非地方国资险企记为0。考虑到被解释变量需满足正态性检验,本文利用Box-Cox广义幂变换方法将连续型的被解释变量进行转换,y*表示转换后的被解释变量,由此在一定程度上可以改善实际数据的正态性和方差齐性。具体转换方法如下,其中变换参数(lambda)记为λ:

分析步骤如下:步骤一,对被解释变量做Box-Cox转换,使其满足正态性假设;步骤二,建立带有交互效应的多元回归模型;步骤三,进行回归诊断,输出模型结果通过了正态性、独立性和方差齐性检验(见表2),所有模型均通过统计学检验。

表2 公司治理与经营发展间的回归分析结果

续表

2.结果分析

从整体看,保险公司的业务发展与公司治理情况存在显著的相关关系,公司治理作为保险公司可持续发展的基石,不仅影响着险企的长期经营发展战略,也成为行业评估险企稳健发展的重要维度之一。从局部看,地方国资险企在公司治理方面表现出的差异性,与其在经营发展方面表现出的差异性之间可能存在一定关联;同时,地方国资险企在公司治理方面存在的风险隐患可能进一步加大险企经营发展所带来的负面效应。

四、主要问题分析

地方国资险企本应“背靠大树好乘凉”,但实际情况却不尽如人意,公司治理状况与其高质量发展要求不匹配。与其他险企相比,地方国资险企的公司治理问题既存在共性,也存在个性,但归根结底,公司治理的内生性缺陷会增加险企经营的波动性与不确定性,阻碍地方国资险企的可持续发展。

(一)公司治理基础存在薄弱环节

截至2021年末,已有5家地方国资险企的董事长或总经理因在任期内涉嫌严重违纪违法被有关机关调查,并依法追究责任。由此暴露出个别地方国资险企仍存在政治建设不牢靠,个别干部丧失理想信念、弃守职责使命,存在“风腐一体”的问题。此外,根据银保监会官网发布信息及外部媒体披露信息统计,截至2021年末,约四分之一的地方国资险企因公司治理问题收到过监管部门的监管函或行政处罚,问题主要表现为:股东股权及关联交易管理不规范,股东行为不审慎;三会一层运作亟待完善,董事会、监事会履职不到位,高管人员管理有待加强;在合规与内控管理、内部审计、关联交易管理、信息披露等方面仍存在漏洞。可见,地方国资险企的公司治理问题不容小觑,必须因地制宜,结合市场发展现状和规律,探索建立符合我国实际的现代化企业制度。

(二)股权管理不科学为公司治理埋下隐患

一是地方国资险企多由地方国资委、政府投融资平台或财政部门牵头发起并协调出资,部分险企的多元股权结构仅是表面形式,实则国有股权高度集中。根据各险企披露偿付能力报告信息统计,截至2021年末,近四分之一地方国资险企的国有股占比超90%,超七成地方国资险企的国有股占比超50%。股东权利实际上由地方国资委等部门作为“出资人代表”行使,因此出现出资股东与实质控制权相分离的现象。二是个别险企国有股与社会法人股占比接近,可能引发公司僵局,或因缺少核心股东而容易造成股东间矛盾纠纷,从而影响公司长期经营发展,比如某险企新股东介入后,与国资发生控制权矛盾,从而导致公司人事更迭和经营震荡。三是有近五成的地方国资险企存在股权被质押或冻结的情况,其中个别险企被质押或冻结股权比例超过40%且时间在5年以上。值得注意的是,某险企的四家国有股东被质押股比合计达33.5%,另有多家险企的国有股东质押了所持该险企的全部股份。高比例股权质押可能存在股权转移的风险,进而引发人事变动和经营动荡,而质押国有股还可能引发国有资产流失的风险。四是部分地方国资险企的股东数量众多,多家险企的股东数达到40 余家,但其中绝大多数的股东持股比例不到5%。相对分散的股权结构可能造成股东权利受限,从而缺乏参与公司治理的动力,甚至陷入公司治理中搭便车的困局。五是个别地方国资险企股权变更频繁。比如某险企自成立以来,公司的民营股东屡次转让或退出,其中还穿插一些最终未能成行的股权转让意向。股权的稳定性与险企经营策略的稳定性息息相关。

(三)内部决策质效不足可能影响公司治理水平

一是地方国资险企多纳入地方国企序列,面临着所有国企的共同难题——行政干预过度。地方国资委“管资本为主”的改革尚未取得实质性进展,险企仍接受地方部门的多头管理,监管机构通过绩效考核、人事提名、重大决策等对险企进行全面指导和监督,大多数董事存在行政任命、交叉任职等现象(张鑫鸿,2016)[9],致使险企董事会决策权力受限。有研究表明(王国军,2019)[10],个别地方国资险企甚至异化为地方干部调配的组织化渠道,主要人事由地方党委或国资委直接派出;个别险企存在撇开董事会进行决策的现象,甚至通过个人意志来决定公司的经营策略。二是董事会规模可能影响董事会决策效率。根据各险企披露偿付能力报告信息统计,截至2021年末,地方国资险企的董事会规模平均为10 人,明显超出行业其他险企平均水平(7 人左右),这在一定程度上增加了沟通成本、代理成本及搭便车的问题,进而影响董事会决策能力。另有1 家险企董事会规模不足5 人,不符合有关监管规定⑤。三是独立董事制度未得到充分落实。超三成地方国资险企的独立董事人数占董事会成员总数比例低于三分之一⑥,其中2 家险企未设置独立董事。四是监督职能的独立性有待提升。地方国资险企监事会平均规模约5人,以股东监事为主,仅两成险企设有独立的外部监事。另有4 家险企监事会成员数不足3 人,超两成险企职工监事比例低于三分之一,未达到监管要求⑦。

(四)重要人事不稳定影响公司长期发展战略

部分地方国资险企的“一把手”受多方面原因影响而频繁变更,险企因此无法形成稳定的经营模式和管理体系,从而错失推动其长期发展的战略机会。根据公开信息搜集整理,在历任地方国资险企董事长中,有5 家险企出现一年内变更2 次董事长的情况;超两成干部在任期不足2年内发生人事变动。此外,有4家险企历史上存在过总经理长期空缺的情况,其中多由董事长长期代行总经理职责,2家险企曾因此被监管处罚;仍有9家险企存在总经理空缺。总经理长期空缺会导致公司决策无法在经营层面及时落实,容易对公司经营管理造成不良影响,一定程度上也暴露出公司在治理结构方面存在的隐患。

(五)管理人才积累不足影响险企的市场活力和行业竞争力

一方面,行政化的管理模式和市场化的运营机制之间的天然矛盾给险企聘任经验丰富的职业经理人增加了难度。当前地方国资险企董事长多为政府官员出身,普遍不具有保险从业经历,对金融保险的市场规律与业务特点缺乏理解;经常暴露出“抓权”的固有思维,在一定程度上干涉经营层面工作,与市场化经理人在经营理念方面存在差异。实践中,不少险企在设立初期存在决策层与管理层难以磨合甚至出现纠纷的现象。另一方面,地方国资险企还受设立地点、展业范围的限制,难以在资源和费用方面为经营者提供足够的施展空间,因此在人才方面缺乏吸引力。受此影响,部分险企缺乏专业人才积累,低估职业经理人在保险公司市场化经营中的重要意义,在一定程度上导致地方国资险企缺乏市场活力。

五、相关建议

为进一步提升地方国资险企公司治理的科学性、稳健性和有效性,推动保险业健康良性发展,现提出如下建议:

(一)充分发挥党的领导在公司治理建设中的核心作用

地方国资险企要把加强党的领导和党的建设落到实处。一方面,以相关制度建设为抓手,进一步完善公司治理制度体系。近年来,个别地方国资险企“一把手”违规、违纪甚至违法,给企业经营造成了极大负面影响,也给国有资产带来了严重损失。因此,要充分关注“一把手”的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。另一方面,从政治上、组织上强化党的建设,把党的领导融入公司治理各个环节,确保党中央各项决策部署得到有效贯彻执行。比如将党组织研究讨论作为重大问题决策的前置程序,探索实施双向进入、交叉任职的领导体制等。

(二)加强股权管理,明确股东会职责定位

近年来,地方行政干预过度带来的信息造假、产权残缺、非效率投资和挪用资金等问题已经被市场和行业关注。从内部看,地方国资险企要进一步完善股权结构“集散适度”,明确出资机构的股东大会职责定位,避免以政绩为导向的政府行政干预险企市场化经营。从外部看,打造良好的治理环境,即较高的法律水平、恰当的政府规制和充分的市场竞争,对政府行为构成一定约束,有利于地方政府减少对险企的外在干预。反之,则可能使地方国资险企受到更多非市场化的外在干预(郝君富,2012)[11]。此外,进一步提升公司治理过程的透明度,保证各家股东及时获得企业经营状况的有效信息。

(三)强化董事会职权,提升董事会决策质量

一是压实董事会决策权利。董事会要切实落实和维护董事会依法行使重大决策、选人用人、薪酬分配等权利。在此基础上,保证经理层经营自主权,在法律没有授权的情况下,任何政府部门和机构都不得进行干预[12]。二是提升董事会决策质效,寻找决策效率和权力制衡间的最优平衡点,促进有效制衡、科学决策。三是充分发挥独立董事作用,推动公司完善治理结构,提升治理能力。此外,健全董事会下属各专门委员会的职能,保证各委员独立、专业地行使职权。

(四)发挥监事会独立性,提升监督效能

一方面,进一步拓宽监督渠道,丰富内外部监督方式,利用但不依赖纪检、审计工作,形成监督成果共享的合力。另一方面,优化“独立”运行机制,确保监事队伍专职化和专业化。当前地方国资险企的监事会中,除职工监事外,大部分由股东监事构成,建议进一步发挥外部监事制度优势,提升外部监事比例,加强监事会的客观性和独立性,对险企经营管理实施有效监督。

(五)鼓励进一步落实市场化用人机制

推行国有企业经理层成员任期制和契约化管理,打破“铁交椅”“大锅饭”,加快从传统的“身份管理”向市场化的“岗位管理”转变;明确责任制,健全市场化激励约束机制,实现职务能上能下、收入能增能减,从而充分激发经理人的活力和创造力,提升地方国资险企的市场化和现代化经营水平。在此基础上,梳理股东资源及地方特色,探索经营模式,持续发展特色化业务。

[注 释]

①除特殊说明外,本文数据均由13 精数据库及保险公司披露的2021年四季度偿付能力报告信息统计得到。

②中华联合保险集团股份有限公司和中国太平洋保险(集团)股份有限公司均起步于地方国资,但现已在原基础上发展为全国综合性保险集团公司,因此本文未将这两家公司包含在内。

③资料来源:《强监管下保险牌照热“降温”》,河北日报,2018年1月25日。

④此处只统计了披露2021年四季度偿付能力报告的保险公司。

⑤银保监会2021年6月发布《银行保险机构公司治理准则》,其中第四十七条规定,银行保险机构董事会人数至少为五人。

⑥银保监会2018年6月发布《保险机构独立董事管理办法》,其中第五条指出,保险机构董事会独立董事人数应当至少为3名,并且不低于董事会成员总数的1/3。

⑦银保监会2021年6月发布《银行保险机构公司治理准则》,其中第六十七条指出,银行保险机构监事会成员不得少于三人,其中职工监事的比例不得低于三分之一,外部监事的比例不得低于三分之一。